Аллергопробы при бронхиальной астме

Аллергопробы – это один из самых высокоинформативных методов определения персональной непереносимости человеческим организмом различного рода химических раздражителей (аллергенов).

Данный метод наиболее эффективен, с минимальными дискомфортными ощущениями для пациента.

Проведение аллергических диагностических проб производится только после полного обследования больного.

Аллергологи и иммунологи рекомендуют каждому человеку, страдающему от аллергии проводить аллергические пробы. Как делают аллергопробы, как к ним подготовиться и какими должны быть нормы расскажем далее в статье.

Показания для проведения аллергопробы

Если у человека выявлена аллергия, то рекомендуется провести аллергологические пробы для того, чтобы выявить основной возбудитель и начать эффективное лечение. К показаниям для проведения аллергической пробы относятся пациенты с подозрением на

- аллергодерматит и бронхиальную астму;

- сезонный или хронический насморк (поллиноз);

- аллергический ринит (насморк, выделения слизи из носа);

- фотодерматит;

- пищевая аллергия (зуд, крапивница, сухость кожных покровов);

- аллергический конъюнктивит;

- припухлости и отеки кожи, одышка;

- необоснованный зуд в глазах, веках, носу;

- диарея;

- боли и рези в желудке;

- реакции на укусы животных или насекомых (например: аллергия на укусы комаров);

- чувствительность организма на бытовую химию и медикаменты.

Присутствующие у человека все или некоторые вышеперечисленные симптомы, требуют проведения полного обследования, чтобы удостовериться в наличии аллергии. Лучшим методом является тест на аллергию.

Целью аллергопробы является:

- определение метода лечения аллергии;

- тестирование повторно введенных медикаментов;

- установление реакции на косметические средства, продукты питания, животных, насекомых, пыль и др.

Аллергия возникает из-за реакции организма на раздражающий фактор, а это означает, что иммунная система нарушена. Аллерготест поможет выявить основные возбудители, тем самым предотвращая последующие реакции организма.

Выявив аллергены, человек будет знать, чего нужно избегать (продукты питания, бытовая химия, косметика, пыль и др.).

Противопоказания для проведения аллергопробы

Как и многие другие методы, аллергические пробы могут быть противопоказаны человеку. Это бывает в случаях если:

- человек болен инфекционными заболеваниями с хроническим течением (ангина, воспаление легких, бронхит);

- у человека синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) или другие аутоиммунные патологии, при них аллерготест запрещен;

- анафилактический шок (анафилактические и анафилактоидные реакции);

- при кормление грудью (лактация);

- астматический бронхит на декомпенсированной стадии;

- вынашивание ребенка;

- ухудшение аллергических реакций;

- расстройства психики (неврозы, неврастения, шизофрения и др.).

Существует два вида ограничений для проведения аллергической пробы: абсолютные и относительные.

- Абсолютные подразумевают проведение другого безопасного и высокоинформативного анализа крови на наличие антител (пищевая панель аллергенов).

- Касаемо относительных противопоказаний, то при беременности, воспалении легких и ангине запрещено введение даже самой малейшей дозы возбудителя аллергии.

Аллергопробы для детей также противопоказаны, если они больны ангиной, гриппом, простудой и т.п.

Виды аллергопроб

Чтобы выявить основные аллергены аллергологи используют несколько видов проб. Виды аллергических проб:

- Скарификационные пробы на аллергию. Данный аллерготест проводится для установления чувствительности человеческого организма к различным возбудителям аллергии;

- Аппликационные. Подразумевается введение под кожу фрагмента аллергена, после наблюдаются и оцениваются местные кожные изменения;

- Прик-тест или укол. Самый удобный и быстрый тест для выявления аллергических реакций;

- Прямые. Проведение обследования делается для диагностики болезней, которые развились при непереносимости определенного раздражителя. Эпидермис и предположительный аллерген напрямую контактируют;

- Косвенные. Эти аллергологические пробы довольно трудоемкие и занимают много времени. При проведении теста необходимо находится под четким контролем специалиста. Также метод болезненный, так как аллергены вводятся глубоко под кожу.

- Провокационные. Метод используется только если другие способы дали низкую информативность. Провокационная проба дает возможность установить диагноз более точно, чем предыдущие тесты.

- Цитотест. Для обнаружения аллергии на продукты питания применяется цитотест. Сыпь, сухость кожи и зуд могут быть вызваны нарушенной работой желудочно-кишечного тракта. Данный тест на аллергию подразумевает проверку реакций на 50 продуктов питания и более, которые могут ежедневно употребляться в пищу. Данный способ рекомендуется людям, у которых есть недостаток или переизбыток веса, зудящая сыпь, общее недомогание, расстройство стула (диарея, запор).

Проведение определенных видов тестирования подразумевает включение в процесс верхнего слоя кожи.

Кожные аллергопробы наиболее информативны для уточнения диагноза, диагностировании аллергических болезней или вида аллергена.

Какие виды аллергопроб проводить определяет аллерголог, чтобы в дальнейшем получить точные результаты.

Проведение аллергопроб у детей

Детям, у которых кто-либо из родственников подвержен аллергическим реакциям, также необходимо провести диагностику.

Бывает так, что несмотря на правильный рацион питания и уход, у ребенка все равно проявляются аллергические реакции. Ни родители, ни врачи точно не смогут определить на что есть аллергия. Именно в этом случае аллергопробами можно добиться лучшего результата.

Чтобы понять как делают пробы детям, перед проведением процедуры необходимо проконсультироваться с аллергологом.

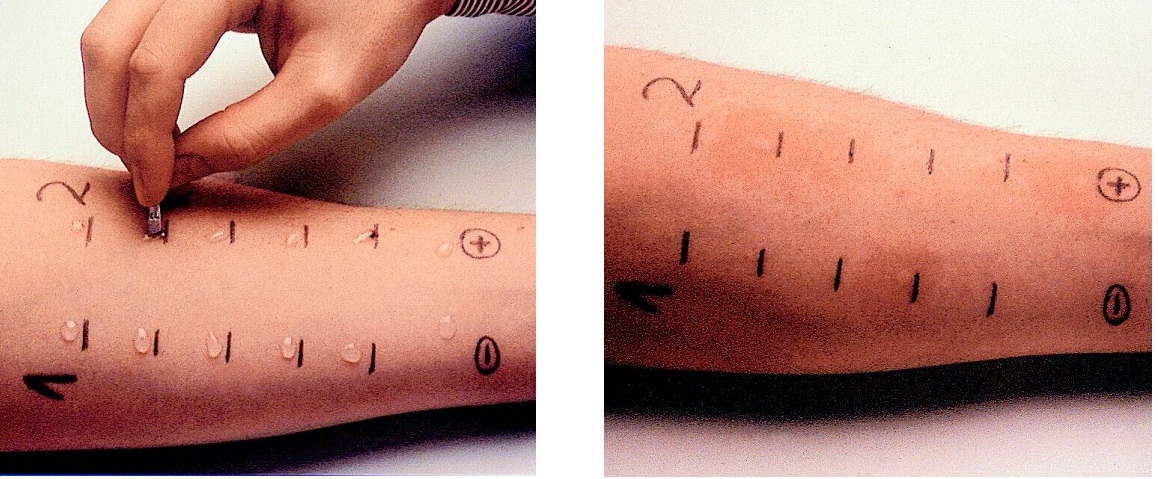

Наиболее подходящие аллергопробы для детей это скарификационные, то есть на кожные покровы наносят раздражитель в определенном количестве. Скарификационный вид обычно проводят на предплечье, детям на бедре или спине.

Метод производится тремя способами:

- царапается верхний слой эпидермиса и наносится аллерген;

- прокалывание кожи специальной иглой;

- внутрикожная проба – введение аллергена производится шприцем.

Кожные аллергопробы подразумевают наблюдение специалистами за реакцией организма на раздражитель. Чем ярче по цвету и больше по размеру пятно, которое образовывается вокруг участка проб (укол или царапина), тем более вероятно поставить правильный диагноза и выявить основной возбудитель.

Пробы разрешены не всем детям. Аллергопробы для детей до двух лет не дают ожидаемого результата и доставляют дискомфорт.

Также для того, чтобы проводить пробы на аллергию детям, болезнь должна быть в стадии полной ремиссии, то есть у ребенка в этот период не должно быть ни одного признака болезни (высыпания, насморк, кашель и др.).

Взрослым необходимо перед проведением аллергической пробы не давать ребенку никаких противоаллергических медикаментов.

Подготовка перед проведением аллергопробы

Как подготовиться к процедуре поможет специалист, разъяснит и даст определенные рекомендации.

Есть перед проведением аллергопроб не запрещено, а даже наоборот это должно быть обязательным. Особенно это касается детей.

При использовании гормональных мазей или кремов нужно сообщить об этом врачу. В данном случае проба будет проводиться на участке кожи, который не был затронут средствами.

Прежде чем проводить аллергические пробы, пациент должен сдать кровь на анализ. Если аллергия не выявлена и явных противопоказаний нет, то можно приступать к выбору аллергопроб.

Анализ крови требуется для того, чтобы узнать есть ли аллергия и увидеть объем составляющих по крови. К сдаче аллергопробы необходимо тщательно подготовиться. За несколько дней до проведения пробы, рекомендуется исключить физические и эмоциональные нагрузки.

Как проводятся аллергопробы

- Скарификационные пробы на аллергию. На предплечье пациента наносятся фрагменты аллергена. Делается несколько небольших по длине царапин с помощью иглы или ланцета;

- Аппликационные. Самый безопасный вид. Проведение не требует никаких повреждений кожи. На кожный покров накладывается тампон, смоченный раствором раздражителя;

- Прик-тест или укол. На кожу капают каплю аллергена, после с помощью специальной медицинской иглы прокалывается аккуратно зона тестирования;

- Косвенные. Сначала под кожу вводят аллерген, спустя некоторое время врач делает сбор венозной крови, чтобы выявить уровень антител;

- Провокационные. Производится реакция Праустница-Кюстнера, то есть вводится сыворотка с кровью больного аллергией здоровому человеку, по крови при микроскопическом исследовании выявлены частицы предполагаемого аллергена. Спустя сутки врачом определяется уровень всех антител в кожных покровах, после участок, где проводилась проба обрабатывается аллергеном. Далее происходит стандартное наблюдение за реакцией организма на раздражитель.

Оценка скарификационных кожных тестов

| Реакция | Результат | Характеристика |

| Отрицательная | – | Отсутствие припухлостей и гиперемии |

| Сомнительная | ± | Гиперемия без припухлостей в месте проведения пробы |

| Слабоположительная | + | Припухлость достигает 2-3 мм, заметна только если натянуть кожу, выраженная гиперемия |

| Положительная | + + | Припухлость достигает 4-5 мм, заметна без натягивания, высокая гиперемия |

| Резко положительная | + + + | Припухлость достигает 6-10 мм с присутствием псевдоподий, высокая гиперемия |

| Очень резко положительная | + + + + | Припухлость достигает больше 10 мм с присутствием псевдоподий, выраженная гиперемия и лимфангит |

Оценка внутрикожных аллергических проб

| Реакция | Результат | Характеристика реакции |

| Отрицательная | – | Размеры такие же, как в контроле |

| Сомнительная | ± | Припухлость рассасывается намного пассивнее, чем в контроле |

| Слабоположительная | + | Припухлость составляет по диаметру 4-8 мм, кожные покровы вокруг гиперемированы |

| Положительная средней степени | + + | Припухлость достигает 8-15 мм в диаметре, гиперемия кожи |

| Резко положительная | + + + | Припухлость достигает 15-20 мм в диаметре с наличием псевдоподий, гиперемия кожи |

| Очень резко положительная | + + + + | Припухлость более 20 мм в диаметре с наличием псевдоподий, совокупными волдырями по окружности с выраженной гиперемией кожи |

Расшифровка результатов аллергопроб

Одним из наиболее информативных и быстрых проб является прик-тест. Нанесенные царапины и действие аллергена дадут точный результат о присутствии или отсутствии аллергических реакций.

Основным показателем является ширина царапины или места укала.

Если царапина не больше 2 мм, то реакция негативная, если же 5 мм – положительная (см. фото выше). Общая расшифровка анализа занимает не больше пяти минут. После специалист объясняет самому аллергику или родителям больного ребенка результаты диагностики.

На сегодняшний день каждый человек может догадываться о присутствии у себя аллергии. Симптоматика выражена, поэтому при первых же необоснованных признаках необходимо обращаться к аллергологу и иммунологу. Особенно это касается детей, так как маленький ребенок хуже переносит симптомы аллергии, чем взрослый человек.

Чтобы знать, что необходимо исключить из рациона питания или избегать каких-либо других раздражающих факторов нужно сделать аллергическую диагностическую пробу.

Видеозаписи по теме

Источник

Диагностика при бронхиальной астме – это комплекс клинических, лабораторных, инструментальных методов, который позволяет оценить тяжесть нарушения функций внешнего дыхания, а также выявить осложнения или другие причины приступов удушья. Особое место в обследовании пациента занимает сбор анамнеза, поскольку грамотный специалист даже без аллергических проб сможет определить, что именно провоцирует астматические эпизоды. Важной частью диагностического процесса являются инструментальные исследования – спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия, рентгенография, компьютерная томография.

Что такое бронхиальная астма и причины её возникновения

Бронхиальной астмой называют хроническое воспалительное заболевание органов дыхания, которое сопровождается гиперреактивностью бронхиального дерева, а также сопровождается повторяющимися эпизодами одышки, удушья, кашля, скованностью грудной клетки.

Непосредственной причиной болезни является повышенный уровень в организме воспалительных клеток, таких как эозинофилы, тучные клетки, макрофаги, Т-лимфоциты.

Астматический приступ характеризуется спазмом бронхов, отёком эпителия бронхиального дерева, что вызывает симптомы заболевания.

Главными факторами развития болезни специалисты считают генетическую предрасположенность, нарушение работы органов иммунной, эндокринной систем.

Также могут провоцировать повышение медиаторов воспаления следующие факторы.

- Частые, длительные инфекции дыхательных путей. Вирусы, бактерии сенсибилизируют организм, что в последующем приводит к гиперреактивности бронхов.

- Профессиональные вредности. Особенно склонны к появлению приступов астмы работники химических заводов, металлоперерабатывающих предприятий, шахт, животных ферм и так далее.

- Высокая влажность воздуха. Жители стран с влажным климатом чаще других страдают от астматических приступов.

- Загрязнённость воздуха. Жители городов болеют чаще людей, которые проживают в деревне.

- Курение. Табачный дым раздражает эпителий бронхов, в результате чего развивается хроническое воспаление, которое часто переходит в болезнь.

- Лекарственные средства. Некоторые препараты, например Ацетилсалициловая кислота, Ибупрофен, Парацетамол, Кеторолак и другие негормональные противовоспалительные средства, выступают в роли аллергенов, провоцирующих астматический эпизод.

- Пыль. В данном случае речь идёт как о домашней, так и об уличной пыли, которая состоит из пыльцы растений, шести, эпителия животных, а также других веществ, способных вызывать обострение заболевания.

Как диагностировать астму

Диагностикой заболевания занимается врач-пульмонолог. В первую очередь, доктор собирает жалобы пациента. Диагностическими признаками патологии являются следующие симптомы:

- малопродуктивный кашель с выделением вязкой прозрачной или белой мокроты;

- свистящее дыхание;

- одышка при нагрузке и в покое;

- эпизоды удушья;

- тяжесть и дискомфорт в грудной клетке при дыхании.

Перечисленные симптомы возникают во время обострения заболевания, а в межприступном периоде пациент может не ощущать каких-либо нарушений.

Выяснение анамнеза

В 70 % случаев патологию выявляют в детском и подростковом возрасте. Очень часто определяется генетическая предрасположенность, то есть наличие болезни у близких кровных родственников.

Во время опроса важно выяснить аллергологический анамнез, частоту ОРВИ, бронхитов, пневмоний, наличие хронического синусита, а также момент, когда появились первые астматические эпизоды, как долго они продолжаются и чем снимаются. Помимо этого, обязательно уточняется, где работает пациент, нет ли у него профессиональных вредностей и так далее.

Визуальный осмотр

При осмотре больного с бронхиальной астмой могут отсутствовать какие-либо изменения. Внешние признаки заболевания появляются при частых и длительных приступах удушья. Для болезни характерно следующее:

- бледность кожных покровов с акроцианозом;

- «бочкообразная» грудная клетка;

- горизонтально расположенные рёбра;

- участие мышц грудной клетки в акте дыхания.

Аускультация и перкуссия

При аускультации лёгких выслушивается жёсткое дыхание со свистящими сухими хрипами и удлинённым выдохом. При тяжёлом течении приступа над лёгким могут отсутствовать дыхательные шумы, в таком случае говорят о «немом» лёгком.

При перкуссии над лёгкими определяются коробковый лёгочный звук, что свидетельствует об эмфиземе.

На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра, аускультации и перкуссии врач устанавливает предварительный диагноз и назначает комплексное обследование, которое состоит из следующих методов:

- общеклинический анализ крови;

- анализ кровяной сыворотки на иммуноглобулины;

- аллергопробы;

- спирометрия;

- пиклфоуметрия;

- пневмотахометрия;

- рентгенография зоны грудной клетки;

- компьютерная томография.

Методы лабораторного обследования

Лабораторная диагностика астмы состоит из ряда анализов.

- Общеклинический анализ крови. В крови при описываемом заболевании повышается количество эозинофильных лейкоцитов – эозинофилия. Этот анализ также позволит оценить общее состояние пациента.

- Биохимический тест крови. У большинства пациентов в результатах этого анализа отсутствуют изменения. В редких случаях могут быть выявлены признаки воспаления – увеличение содержания альфа- и гамма-глобулинов, повышение уровня сиаловой кислоты, серомукоида или появление С-реактивного белка.

- Анализ мокроты. При общем исследовании мокроты подсчитывают количество эозинофилов, поскольку они повышены у всех больных. При микроскопии материала выявляют спирали Куршмана, которые представляют собой плотные частицы бронхиальной слизи, или кристаллы Лейдена – продукт распада эозинофилов. Кроме того, могут проводиться микроскопия мокроты по Циля-Нильсену или посев, чтобы исключить туберкулёз органов дыхания.

- Анализ крови на общий иммуноглобулин класса Е. Это исследование предназначено для определения маркера аллергии. При подозрении на аллергическую природу болезни проводят анализ крови на иммуноглобулины к пищевым или другим видам аллергенов.

Как диагностировать бронхиальную астму посредством инструментальной диагностики

При бронхиальной астме без инструментальной диагностики не обойтись. Поэтому всем пациентам проводят аллергопробы и оценку функций внешнего дыхания с помощью пикфлоуметрии, спирографии и пневмотахометрии, а также выполняют рентгенографию органов грудной клетки для выявления осложнений или других заболеваний. В процессе дифференциальной диагностики специалисты могут использовать компьютерную томографию. Более подробно об этих методах – далее.

Рентген и томография

Рентгенография органов грудной клетки или компьютерная томография позволяют определить следующие критерии болезни:

- горизонтальное расположение рёбер,

- эмфизему лёгких,

- усиление лёгочного рисунка.

Рентгенография или КТ органов грудной клетки – это эффективные способы дифференциальной диагностики, но данных этих исследований недостаточно, чтобы поставить диагноз.

Спирометрия

Спирометрия – это метод функциональной диагностики, который оценивает показатели внешнего дыхания. Наибольшую ценность для подтверждения диагноза имеют такие показатели.

- Объём усиленного выдоха за одну секунду (ОФВ1). У больных наблюдается спазм бронхов, в результате чего скорость наполнения лёгких воздухом замедляется. Поэтому с помощью спирометрии доктор выявляет снижение ОФВ1. Уровень ОФВ1 до 80 % характерен для лёгкой степени обструкции, ОФВ1 от 60 % до 80 % – для средней степени тяжести бронхообструкции, а ОФВ1 ниже 60 % отмечается у пациентов с тяжёлой обструкцией.

- Форсированный жизненный объём лёгких (ФЖЕЛ). Под этим показателем подразумевают объём воздуха, который выдыхает человек при усиленном выдохе после максимально глубокого вдоха. У больных с астмой ФЖЕЛ снижается.

- ОФВ1/ФЖЕЛ. Соотношение этих показателей в норме не должно быть ниже 0,75. Если же отмечается снижение коэффициента, то возникает подозрение на бронхиальную обструкцию.

Во время спирометрии проводится тест с бронходилататорами для оценки обратимости обструкции. Для этого пациенту дают вдохнуть Вентолин и повторяют спирометрию. Увеличение ОФВ1 на 12 % и больше говорит об обратимости обструкции.

Пневмотахография

Пневмотахометрией называют метод определения скорости потоков воздуха в бронхах и трахее при усиленных вдохе и выдохе. Исследование проводится с помощью спирометра в комплексе со спирометрией. Показатели, определенные во время пневмотахометрии, отображаются в виде графика. При обследовании оценивают следующее:

- ОФВ1,

- ФЖЕЛ,

- ОФВ1/ФЖЕЛ или индекс Тиффно,

- максимальную скорость воздуха при выдохе,

- среднюю объёмную скорость усиленного выдоха,

- пиковую объёмную скорость при усиленном выдохе.

Для описываемого заболевания характерно уменьшение перечисленных показателей.

Пикфлоуметрия

Пикфлоуметрия – это метод экспресс-диагностики нарушений функций внешнего дыхания, который широко используется больными бронхиальной астмой для самоконтроля. Пикфлоуметр представляет собой небольшую трубку со шкалой, на которой отображены деления с пиковой скоростью потока воздуха при усиленном выдохе (ПСВ).

Метод широко используется для контроля терапии астмы у взрослых пациентов. Для этого больной утром и вечером измеряет трижды ПСВ, записывая максимальный показатель. Затем ПСВ оценивается на протяжении 14 дней. Бронхиальная астма считается контролируемой, если показатели не отличаются больше, чем на 20 %. Снижение ПСВ до 50-70 % сигнализирует об обострении болезни, а падение ПСВ ниже 50 – о тяжёлом приступе бронхообструкции.

Определение аллергологического статуса

Аллергические пробы с аллергенами выполняют методом приктестов. Они позволяют определить, что именно вызывает приступ астмы. К сожалению, такие исследования часто дают неточные результаты, поэтому диагностику дополняют анализом крови на иммуноглобулины к пищевым, бытовым, инфекционным и другим аллергенам.

Дифференциальная диагностика

Клиническая картина бронхиальной астмы схожа со следующими заболеваниями:

- хроническое обструктивное заболевание лёгких,

- панический приступ,

- бронхоэктатическая болезнь лёгких,

- хроническая сердечная недостаточность,

- муковисцидоз,

- инородное тело дыхательных путей,

- рак дыхательных путей,

- бронхиолит,

- аспергилез и другие.

Для дифференциальной диагностики перечисленных заболеваний и бронхиальной астмы применяют рентгенографию, КТ, бронхоскопию, бронхографию, посев мокроты, анализы крови на антитела к инфекциям и другие исследования.

Особенности обследования в детском и пожилом возрасте

Методы диагностики бронхиальной астмы у детей не отличаются от тех, которые применяются для верификации заболевания у взрослых. Но при уточнении диагноза у этой категории пациентов часто возникают трудности. Клиническая картина бронхиальной астмы у детей не имеет специфических проявлений, поэтому её можно спутать с другими заболеваниями органов дыхания.

Распознать астматические приступы у ребенка можно по эпизодам удушья, которые возникают ночью и при отяжелённом аллергическом анамнезе, а также по нарушениям показателей спирометрии и пневмотахометрии с бронходилататорами. Диагностику обязательно дополняют анализом крови на общий иммуноглобулин Е и специфические иммуноглобулины к аллергенам.

Часто возникают трудности при диагностике бронхиальной астмы у людей старше 60 лет. Причина кроется в том, что в этом возрасте у пациентов присутствует много других хронических заболеваний, которые смазывают симптоматику основной патологии. Поэтому в первую очередь необходимо исключить сопутствующие болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, а потом уже проводить специфические исследования для подтверждения бронхиальной астмы.

Источник