Астма после 45 лет

Практически все астматики хорошо подкованы во всем, что касается их заболевания. Но проблема в том, что реально астмой страдает каждый десятый, а знают о своей болезни и лечатся далеко не все, потому что в представлении многих астма — это заболевание, при котором задыхаются и вызывают «скорую». Заблуждения развеивает доцент кафедры пульмонологии ФУВ РГМУ Надежда Павловна КНЯЖЕСКАЯ.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ N 1. Болеет родитель — заболеет ребенок.

Генетическая предрасположенность к астме действительно наследуется. Но даже если оба родителя больны, шансы ребенка остаться абсолютно здоровым достаточно велики — 50 на 50. Правда, неблагоприятная наследственность может вылиться у ребенка в любое другое аллергическое заболевание.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ N 2. Если астма не началась в детстве, то ею уже не заболеешь.

Заболеть бронхиальной астмой можно в любом возрасте. Среди детей преобладают астматики-мальчики, среди взрослых астмой чаще заболевают женщины. Каждый возраст имеет свои особенности. Дети чаще всего начинают болеть с аллергий. Этот атопический марш, способный в дальнейшем привести к бронхиальной астме, можно заметить в самом начале: ребенок часто болеет дерматитом, потом присоединяются различные насморки (риниты), а затем уже развиваются непосредственно симптомы астмы. Ребенку, подверженному различным аллергическим реакциям, лучше всего найти педиатра-аллерголога. Он сможет подбирать адекватное лечение при различных детских болезнях и поможет свести к минимуму страдания от аллергии.

Не последнюю роль в формировании аллергических заболеваний играет курение, которое провоцирует выработку специальных антител. Чтобы защитить малыша, мало отказаться от курения на время беременности, важно вообще не курить ни дома, ни рядом с ребенком.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ N 3. Астма — это всегда приступы удушья.

Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. И приступы удушья — это лишь острые его проявления. Но чаще всего болезнь дает о себе знать кашлем, одышкой, слезотечением, затрудненностью дыхания. Каждый третий астматик беспокойно спит: надо встать, чтобы попить горячей воды, повернуться на другой бок, откашляться, отдышаться. Бронхоспазм ночью провоцируют аллергены, эзофагеальный рефлюкс, холодный воздух, воспаление дыхательных путей или изменение физиологических циркадных ритмов. Для многих астматиков самое тяжелое время суток — раннее утро, сразу после пробуждения.

Если вы отмечаете у себя затруднение дыхания (от стеснения в грудной клетке до одышки) в ночные, ранние утренние часы, на физическую нагрузку, надо прийти к врачу, чтобы выяснить причину. Особенно аллергикам.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ N 4. Бронхоспазм провоцирует аллерген.

У детей это действительно чаще всего так. Но иногда выявить астму у ребенка помогает синдром постнагрузочного бронхоспазма. В школе такой астматик под любым предлогом увиливает от занятий физкультурой, потому что после окончания физической нагрузки у него появляется затруднение дыхания. Причем тяжело дышать ему становится именно после занятий. Если это случается в процессе тренировки, дело не в астме, а в чем-то другом: либо ребенок недостаточно хорошо натренирован, либо у него проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Взрослые болеют и аллергическими, и неаллергическими астмами. Бронхоспазм могут вызывать холодный воздух, перепад погоды, эмоциональные потрясения, переживания, профвредности.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ N 5. Лекарствам есть альтернатива.

Сейчас специалисты рассматривают бронхиальную астму как хронический воспалительный процесс, который надо контролировать с помощью лекарств. В зависимости от уровня воспаления пульмонолог подбирает противовоспалительные препараты. Это могут быть ингаляционные глюкокортикостероиды или производные интала (крамоны) и антагонисты лейкотриенов. Иногда назначают препараты с медленным освобождением теофилина. У аллергиков, особенно реагирующих на цветение, применяют специфическую иммунотерапию. Чем раньше начинают лечение, тем меньшие дозы препаратов подбираются. Галатерапия (дыхание «соленым» воздухом), гипокситерапия (тренировка дыхания воздухом с пониженным содержанием кислорода) — это вспомогательные методы. Они могут принести пользу, но ни в коем случае не должны служить альтернативой базисной терапии.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ N 6. Лечиться гормонами — значит «подсесть» на них навсегда.

Над больными довлеет старое представление об астме, когда ее лечили преднизолоном: это было не очень эффективно и вдобавок приводило к осложнениям. Сейчас для астматиков выпускают ингаляционные глюкокортикостероиды, которые созданы специально для «работы» в легких, где они удерживаются рецепторным аппаратом и оказывают выраженное противовоспалительное действие. Дозы лекарства в ингаляторах настолько малы, что в кровь они практически не попадают, поэтому общий эффект, как гормональные таблетки или внутривенные инъекции, не оказывают и осложнений не формируют.

Внутривенно гормоны должны применяться крайне редко, а вот глюкокортикостероиды в таблетках назначают, но обычно — тем, кто переносит обострение. Короткие (10-14 дней) курсы высокими дозами считаются эффективными, а потом пациента снова переводят на гормональный ингалятор.

Сейчас врачи переходят к ступенчатой схеме лечения астмы: оценивают воспалительный процесс, подбирают дозу, которая его контролирует, а затем каждые три месяца по возможности ее понижают и определяют минимальную. Если начать лечение вовремя, то пациент может полностью перейти к такому состоянию, когда назначение ингаляционных стероидов не нужно. И здесь важны не только лекарства, но и занятия спортом. Если физическая нагрузка больному не по силам, значит, лечение неэффективно и надо менять комбинацию препаратов или их дозу.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ N 7. Беременность при астме нежелательна.

Никаких противопоказаний к тому, чтобы женщина-астматик беременела и рожала, нет. Другое дело, что гинекологи иногда бывают против: боятся осложнений. Но с этим придется смириться, потому что астмой страдает каждый десятый. Хотя в России их выявляют реже, правда от этого не меняется.

Перед тем как беременеть, женщина должна прийти к пульмонологу, чтобы он подобрал ей лечение, безопасное для ребенка и достаточное для того, чтобы будущая мама и ее ребенок очень хорошо дышали. Затрудненность дыхания у матери (а значит, и кислородное голодание плода) грозит преждевременным прерыванием беременности и различными патологиями у ребенка. Врач поможет выбрать препараты с учетом их эффективности, безопасности и финансовых возможностей женщины. Беременным никогда не назначают гормональные препараты триахинолонового ряда (они влияют на мышечное развитие плода). Глюкокортикостероиды применять можно, но все-таки желательно использовать только те, чей уровень безопасности при беременности доказан. Ингаляторы-бронходилятаторы беременная женщина должна использовать как можно реже, поэтому ей необходимо получить такую базисную терапию, чтобы число приступов сократилось. И конечно, ни она, ни тот, кто с ней живет, не должны курить!

Смотрите также:

- Астма: живите долго и счастливо →

- Как не вырастить «хроника» →

- Детская астма →

Источник

В статье освещены особенности течения бронхиальной астмы в пожилом и старческом возрасте

Введение

В различных странах мира около 300 млн людей страдают бронхиальной астмой (БА) [1]. Ее распространенность в пожилом (65–74 года) и старческом (75 лет и старше) возрасте составляет от 1,8 до 14,5% в популяции [2–5]. По нашим данным, в Санкт-Петербурге этим заболеванием страдают 4,2% мужчин и 7,8% женщин старше 60 лет [6]. В большинстве случаев БА начинается в детском или молодом возрасте (ранняя астма). Ее проявления могут сохраняться у пожилых или исчезать. У меньшего числа больных симптомы болезни появляются в пожилом (~3% ) и старческом (~1%) возрасте (поздняя астма) [7, 8].

Риск смерти у пожилых пациентов с астмой выше, чем у молодых [2, 3]. Среди 250 тыс. больных, умирающих ежегодно в мире от БА, преобладают люди старше 65 лет. Как правило, большая часть смертей обусловлена неадекватным длительным лечением астмы и ошибками оказания неотложной помощи при развитии обострений [9].

Диагностика бронхиальной астмы

Диагностика БА, возникшей в пожилом и старческом возрасте, часто затруднена. Более чем у половины пациентов это заболевание диагностируется поздно или не диагностируется вовсе [10]. Возможные причины этого приведены в таблице 1.

Восприятие симптомов БА у пациентов пожилого возраста часто снижено [12]. Вероятно, это связано со снижением у них чувствительности инспираторных (главным образом, диафрагмальных) проприорецепторов к изменениям объема легких, хеморецепторов к гипоксии, а также нарушением ощущения увеличенной респираторной нагрузки [8, 13]. Пароксизмальная одышка, приступообразный кашель, стеснение в грудной клетке, свистящее дыхание нередко воспринимаются самим больным и лечащим врачом как признаки старения или других заболеваний (табл. 2). Более чем у 60% пациентов отсутствуют классические приступы экспираторного удушья [14].

![Таблица 1. Возможные причины гиподиагностики БА в пожилом и старческом возрасте [11, c до- полнениями] Таблица 1. Возможные причины гиподиагностики БА в пожилом и старческом возрасте [11, c до- полнениями]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/738/738205f74be9b6542cd71080a45d2a8f.png)

![Таблица 2. Заболевания, являющиеся наиболее частыми причинами респираторных симптомов у больных пожилого и старческого возраста [11, с дополнениями] Таблица 2. Заболевания, являющиеся наиболее частыми причинами респираторных симптомов у больных пожилого и старческого возраста [11, с дополнениями]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/dc8/dc8dddcca700ec9a5dc2aca6e2d65876.png)

Показано, что почти 75% больных БА пожилого возраста имеют хотя бы одно сопутствующее хроническое заболевание [15]. Наиболее часто встречаются ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия, катаракта, остеопороз, респираторные инфекции [16, 17]. Сопутствующие болезни часто видоизменяют клиническую картину астмы.

Большое значение для постановки правильного диагноза имеет тщательно собранный анамнез болезни и жизни пациента. Следует обращать внимание на возраст начала заболевания, причину появления его первых симптомов, характер течения, отягощенную наследственность, профессиональный и аллергологический анамнез, наличие курения, прием лекарственных препаратов по поводу сопутствующих болезней (табл. 3).

![Таблица 3. Сопутствующие заболевания, ухудшающие течение БА у больных пожилого и старческого возраста, и лекарственные препараты для их лечения [2, 11] Таблица 3. Сопутствующие заболевания, ухудшающие течение БА у больных пожилого и старческого возраста, и лекарственные препараты для их лечения [2, 11]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/29a/29a5a70ae6ef5de23738aa092bfb30f4.png)

В связи с трудностью интерпретации клинических симптомов при постановке диагноза большое значение имеют результаты объективного обследования, позволяющие установить наличие признаков бронхиальной обструкции, гиперинфляции легких, сопутствующие заболевания и оценить их выраженность.

К обязательным методам исследования относится спирография с тестом на обратимость обструкции. Признаками нарушения бронхиальной проходимости служит снижение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1<80% от должного) и соотношения ОФВ1/форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) (менее 70%). Обструкция обратима, если через 15–45 мин после ингаляции бронхолитика наблюдается прирост ОФВ1 на 12% и 200 мл и более по сравнению с исходным [18, 19].

Показано, что пожилые больные по сравнению с пациентами молодого возраста нередко имеют более выраженную бронхиальную обструкцию, меньшую ее обратимость после ингаляции бронхолитика и нарушения на уровне дистальных бронхов [2, 20]. В ряде случаев это затрудняет дифференциальный диагноз БА и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Для оценки вариабельности нарушений бронхиальной проходимости используется пикфлоуметрия. Из-за снижения остроты зрения и нарушений памяти ее выполнение пациентами пожилого и старческого возраста может быть затруднено.

Кроме обратимости бронхиальной обструкции к дополнительным тестам при дифференциальном диагнозе БА и ХОБЛ относится определение диффузионной способности легких. Показано, что у больных ХОБЛ, в отличие от пациентов с БА, наблюдается ее снижение [7, 21].

У больных с характерными клиническими симптомами и нормальной функцией легких выявление неспецифической гиперреактивности бронхов (к метахолину, гистамину, дозированной физической нагрузке и др.) позволяет подтвердить диагноз БА. Вместе с тем наряду с высокой чувствительностью эти тесты имеют среднюю специфичность. Показано, что гиперреактивность бронхов встречается не только у пациентов с БА, но и у здоровых людей в пожилом возрасте, курильщиков, больных ХОБЛ и аллергическим ринитом [8, 19]. Иными словами, ее наличие не всегда позволяет дифференцировать астму и другие заболевания органов дыхания.

В популяционном исследовании показано, что объективная оценка функции легких при постановке диагноза астмы выполняется менее чем у 50% пациентов пожилого и старческого возраста. Частота ее использования снижается до 42,0, 29,0 и 9,5% у больных в возрасте 70–79, 80–89 и 90–99 лет соответственно [22]. Вместе с тем в нескольких исследованиях показано, что подавляющее большинство пациентов преклонного возраста под руководством опытного медицинского персонала могут выполнять качественные и воспроизводимые маневры при спирографии и оценке диффузионной способности легких [23, 24].

Для подтверждения диагноза БА в ряде случаев используют цитологический анализ мокроты и концентрацию неинвазивных маркеров воспаления в выдыхаемом воздухе (оксида азота и др.). Установлено, что эозинофилия мокроты (>2%) и уровень FeNO как маркера эозинофильного воспаления дыхательных путей имеют высокую чувствительность, но среднюю специфичность [18]. Их повышение может наблюдаться не только при астме, но и при других заболеваниях (например, при аллергическом рините). Напротив, нормальные значения этих показателей могут наблюдаться у курильщиков, а также пациентов с неэозинофильной астмой [25].

Таким образом, результаты исследований маркеров воспаления дыхательных путей при диагностике БА должны обязательно сопоставляться с клиническими данными.

Показано, что выраженность бронхиальной гиперреактивности к метахолину, уровень FeNO, эозинофилов и нейтрофилов мокроты и крови у пациентов с БА старше и моложе 65 лет существенно не различаются. Больные пожилого возраста характеризовались более выраженными признаками ремоделирования стенки бронхов (по данным компьютерной томографии) и признаками нарушения функции дистальных бронхов (по результатам импульсной осциллометрии и величине FEF 25–75) [20]. Предполагается, что эти изменения связаны как со старением легких, так и с морфологическими нарушениями, обусловленными астмой.

Аллергологическое обследование пациентов важно для оценки роли экзогенных аллергенов в развитии астмы. Показано, что атопическая БА у пожилых встречается реже, чем у молодых [20]. Это отражает возрастную инволюцию иммунной системы.

Вместе с тем показано, что у 50–75% больных старше 65 лет имеется гиперчувствительность как минимум к одному аллергену [26, 27]. Наиболее часто выявляется сенсибилизация к аллергенам клещей домашней пыли, шерсти кошек, плесневых грибов и тараканов [27–29]. Эти данные свидетельствуют о важной роли аллергологического обследования (анамнез, кожные пробы, определение аллерген-специфического иммуноглобулина E в крови, провокационные тесты) больных пожилого возраста для выявления возможных триггеров обострений астмы и их элиминации.

Для диагностики сопутствующих заболеваний (см. табл. 2) у больных пожилого и старческого возраста должны выполняться клинический анализ крови, рентгенологическое исследование органов грудной полости в 2-х проекциях и придаточных пазух носа, электрокардиограмма (ЭКГ), по показаниям – эхокардиография [7].

Основные факторы, затрудняющие диагностику БА в пожилом и старческом возрасте, указаны в таблице 4.

![Таблица 4. Факторы, затрудняющие диагностику БА у пожилых пациентов [2, c дополнениями] Таблица 4. Факторы, затрудняющие диагностику БА у пожилых пациентов [2, c дополнениями]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/22b/22bc82be5ed36dc1e41686dd17379b7b.png)

Течение бронхиальной астмы

Особенность течения БА у пожилых заключается в том, что она труднее контролируется. Больные чаще обращаются за медицинской помощью и имеют более высокий риск госпитализации по сравнению с пациентами молодого возраста (в 2 и более раз). Заболевание значительно снижает качество жизни и может явиться причиной летального исхода. Известно, что около 50% смертей при астме наблюдаются у пациентов пожилого и старческого возраста [11, 30, 31]. Одной из причин неблагоприятного течения БА в этой группе выступает депрессия [32].

Примерно у половины пожилых с БА, как правило имеющих в анамнезе курение, отмечается сопутствующая ХОБЛ [33]. По данным компьютероной томографии грудной клетки у них выявляется эмфизема легких и в отличие от больных с изолированной ХОБЛ чаще (52%) отмечается гиперчувствительность к ингаляционным аллергенам и высокий уровень FeNO [33, 34].

Лечение бронхиальной астмы

Целью лечения астмы в пожилом возрасте является достижение и поддержание контроля симптомов, нормального уровня активности (включая физическую нагрузку), показателей функции легких, предупреждение обострений и побочных эффектов лекарственных препаратов и летальности [19].

Большое значение имеет обучение больных и членов их семей. Каждый пациент должен иметь письменный план лечения. При встрече с больным необходимо оценивать выраженность симптомов его болезни, контроль астмы, используемые лекарственные препараты, выполнение рекомендаций по элиминации триггеров обострений. В нескольких исследованиях показано, что с возрастом увеличивается число ошибок при использовании ингаляторов и снижается восприятие правильности их применения [35, 36]. В связи с этим оценка ингаляционной техники и, при необходимости, ее коррекция должны проводиться во время каждого визита пожилых пациентов к врачу.

Фармакотерапия предусматривает использование лекарственных средств для длительного контроля астмы и быстрого купирования ее симптомов. Ступенчатое лечение БА в пожилом и страческом возрасте не отличается от такового у молодых [19]. Особенностью пожилых являются сопутствующие заболевания, необходимость одновременного приема нескольких препаратов и снижение когнитивной функции, уменьшающее приверженность лечению и увеличивающее число ошибок при использовании ингаляторов.

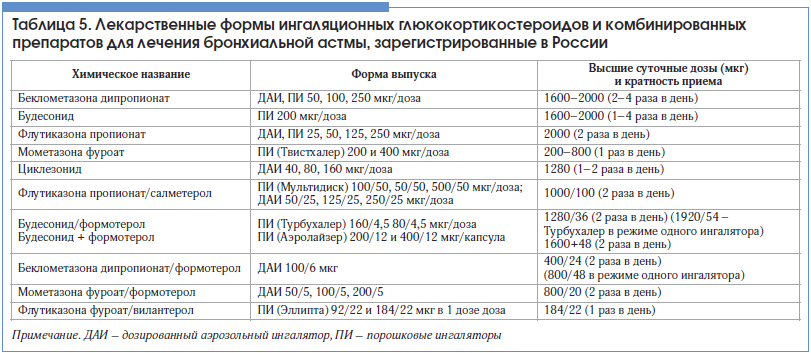

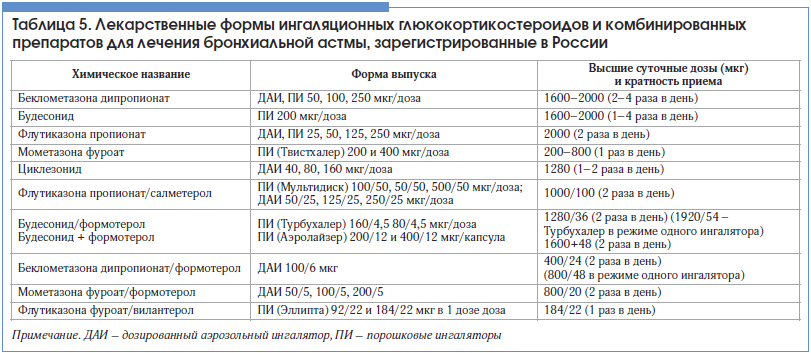

При лечении пожилых пациентов с БА ведущее место отводится ингаляционным глюкокортикостероидам (ИГКС), чувствительность к которым c возрастом не снижается. Эти препараты показаны, если больной использует бронхолитики быстрого действия 2 и более раз в неделю [19].

ИГКС уменьшают выраженность симптомов БА, повышают качество жизни больных, улучшают бронхиальную проходимость и гиперреактивность бронхов, предупреждают развитие обострений, снижают частоту госпитализаций и летальность [37, 38]. Наиболее частыми побочными эффектами у больных пожилого возраста являются осиплость голоса, кандидоз полости рта, реже – пищевода. Высокие дозы ИГКС могут способствовать прогрессированию имеющегося в пожилом возрасте остеопороза. Для профилактики больной должен полоскать рот водой и принимать пищу после каждой ингаляции.

Предупреждают развитие побочных эффектов использование спейсеров большого объема и порошковых ингаляторов. Больным, получающим высокие дозы ИГКС, рекомендуется принимать препараты кальция, витамин D3 и биcфосфонаты для профилактики и лечения остеопороза [19].

Важным методом предупреждения побочных эффектов служит также использование минимально возможной дозы ИГКС. Уменьшить дозу ИГКС позволяет их комбинация с β2-агонистами длительного действия (ДДБА): формотеролом, сальметеролом и вилантеролом. Совместное применение этих средств у пожилых больных БА обеспечивает эффективный контроль астмы, снижает частоту госпитализаций и летальных исходов в большей степени, чем монотерапия каждым из этих препаратов в отдельности [39]. В последние годы созданы фиксированные комбинации (табл. 5). Они более удобны, улучшают приверженность больных лечению, гарантируют прием ИГКС вместе с бронхолитиками [19]. В клинических исследованиях, в которые включались и пациенты пожилого возраста, показана возможность использования комбинации ИГКС/Формотерол как для поддерживающей терапии (1–2 ингаляции 1–2 раза в день), так и для купирования симптомов БА по требованию [40–42]. Такой режим дозирования предупреждает развитие обострений, позволяет уменьшить суммарную дозу ИГКС и снижает стоимость лечения [43, 44].

Необходима осторожность при использовании β2-агонистов больными пожилого и старческого возраста, имеющими сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти препараты необходимо назначать под контролем уровня артериального давления, частоты пульса, ЭКГ (интервал Q-T) и концентрации калия в сыворотке крови, которая может снижаться [45].

В последние годы получены убедительные доказательства, что ДДБА (сальметерол, формотерол и др.) должны использоваться у больных БА только в сочетании с ИГКС [19].

Антилейкотриеновые препараты (зафирлукаст и монтелукаст) обладают противовоспалительной активностью. По влиянию на симптомы астмы, частоту обострений и функцию легких они уступают ИГКС. В некоторых исследованиях показано, что терапевтическая эффективность зафирлукаста с возрастом снижается [46, 47].

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов, хотя и в меньшей степени, чем ДДБА, усиливают действие ИГКС [48]. Показано, что монтелукаст, назначаемый вместе с ИГКС, улучшает результаты лечения пожилых с БА [49, 50]. Отличительной особенностью антилейкотриеновых препаратов является хороший профиль безопасности и высокая приверженность лечению.

Комбинация ИГКС/антагонисты антилейкотриеновых рецепторов может быть альтернативой ИГКС/ДДБА у пожилых пациентов, имеющих сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и высокий риск развития побочных эффектов при назначении ДДБА (нарушения сердечного ритма, гипокалиемия, удлинение интервала Q–T на ЭКГ и др.).

Единственным длительно действующим холинолитиком для лечения тяжелой БА, зарегистрированным в настоящее время в РФ, является тиотропия бромид. Показано, что его назначение в дополнение к ИГКС/ДДБА увеличивает время до первого обострения и оказывает умеренное бронхолитическое действие [51]. Показано, что тиотропия бромид улучшает показатели функции легких и сокращает потребность в сальбутамоле у пациентов с ХОБЛ в сочетании с БА, получающих ИГКС [52].

В регистрационные клинические исследования включались пациенты 12 лет и старше, в т. ч. и пожилые, имеющие сопутствующие заболевания. Хороший профиль безопасности препарата [51, 53] свидетельствует о возможности его использования для лечения астмы у людей преклонного возраста.

Омализумаб – гуманизированное моноклональное антитело против иммуноглобулина E, зарегистрированное для лечения тяжелой атопической БА. Назначаемый в дополнение к ИГКС/ДДБА и другой терапии, этот препарат снижает частоту обострений, госпитализаций и обращений за неотложной помощью, уменьшает потребность в ИГКС и пероральных глюкокортикоидах. Эффективность и безопасность омализумаба у людей моложе и старше 50 лет была одинаковой [54, 55], что свидетельствует о возможности его применения у пациентов пожилого возраста.

Зарегистрированные недавно моноклональные антитела против интерлейкина (ИЛ) 5 (меполизумаб и реслизумаб) показаны при лечении тяжелой эозинофильной БА [56, 57]. Эффективность и безопасность этих средств у больных старше и моложе 65 лет была сходной. Полученные данные свидетельствуют о потенциальной возможности их применения у пациентов пожилого и старческого возраста без дополнительной коррекции дозы.

Среди лекарственных средств для купирования симптомов астмы у пожилых основное место занимают ингаляционные бронхолитики (β2-агонисты и холинолитики короткого действия). Прием таблетированных теофиллинов и пероральных β2-агонистов (сальбутамол и др.) может приводить к развитию побочных эффектов (табл. 6). Из-за потенциальной токсичности они не должны назначаться больным пожилого и старческого возраста [8, 11].

![Таблица 6. Наиболее частые побочные эффекты, возникающие от препаратов для лечения БА у больных пожилого и старческого возраста [11, 58, c дополнениями] Таблица 6. Наиболее частые побочные эффекты, возникающие от препаратов для лечения БА у больных пожилого и старческого возраста [11, 58, c дополнениями]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/df0/df0788a4c4bda02389933c85d097a649.png)

При недостаточной бронхолитической активности β2–адреномиметиков быстрого действия (сальбутамола и др.) их сочетают с холинолитиками.

Большое значение у пациентов пожилого и старческого возраста имеет выбор ингаляционного дозирующего устройства. Установлено, что вероятность ошибок при использовании ингаляторов увеличивается с возрастом пациента, при недостаточном его обучения и невыполнении инструкций по применению [35, 59].

Нередко из-за артрита, тремора и других неврологических расстройств у пожилых возникают нарушения координации движений, и они не могут правильно применять обычные дозированные аэрозольные ингаляторы. В этом случае предпочтительны устройства, активируемые вдохом (например, турбухалер и др.). При неспособности больного пользоваться ими возможно применение небулайзеров для длительного лечения астмы и ее обострений в домашних условиях. Важно, чтобы сам пациент и члены его семьи умели с ними правильно обращаться.

Для профилактики респираторных инфекций и снижения летальности от них рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа [19].

К сожалению, неправильное лечение БА является частой проблемой у больных пожилого и старческого возраста. В нескольких исследованиях показано, что 39% пациентов не получают никакой терапии и лишь 21–22% используют ИГКС [7, 60]. Чаще всего препараты не назначались в группе больных, которые наблюдались врачами общей практики и семейными врачами, в отличие от тех, кто лечился у пульмонологов и аллергологов [61]. Многие пациенты пожилого и старческого возраста сообщали о проблемах общения с врачами [11].

Таким образом, БА часто встречается у больных пожилого возраста и имеет важные особенности течения, связанные с инволютивными изменениями органов дыхания и морфологическими особенностями самого заболевания. Пожилые пациенты имеют низкое качество жизни, чаще госпитализируются и умирают, чем люди молодого возраста. Трудности выявления БА обусловлены мультиморбидностью и снижением восприятия больными симптомов болезни. В связи с этим важное значение имеет исследование функции легких с тестом на обратимость обструкции. Гиподиагностика БА является одной из причин неадекватного лечения. При ведении больных большую роль играют их обучение, учет сопутствующих заболеваний, лекарственных взаимодействий и побочных эффектов препаратов.

Источник