Атопическая профессиональная бронхиальная астма

Профессиональная бронхиальная астма – это респираторный аллергоз, протекающий с обструкцией дыхательных путей, развивающейся на фоне воздействия производственных аллергенов. Профессиональная бронхиальная астма проявляется приступами удушья, кашля, экспираторной одышки, свистящего дыхания, которые возникают непосредственно при контакте с триггерными веществами на работе. Для подтверждения диагноза необходимо установление ассоциации между профессиональной деятельностью и возникновением симптомов астмы. Проводятся аллергопробы, провокационные тесты, пикфлоуметрия. Лечение — исключение контакта с аллергеном (по возможности), фармакотерапия (десенсибилизаторы, бронходилататоры, ГКС и др.), физиотерапия.

Общие сведения

Профессиональная бронхиальная астма (ПБА) – бронхиальная астма, вызванная взаимодействием с различными сенсибилизирующими веществами на рабочем месте. При постановке диагноза «профессиональная бронхиальная астма» важно учитывать отсутствие предшествующего анамнеза, т. е. отсутствие субклинического или клинического течения заболевания на момент начала работы в данных условиях. В промышленно развитых странах бронхиальная астма профессионального генеза встречается в 2-15% всех случаев данной патологии. В структуре же прочих профессиональных заболеваний на долю бронхиальной астмы приходится около 12%. Высокий удельный вес заболеваемости объясняется интенсивной химизацией производства и постоянным появлением новых промышленных аллергенов. Разработкой медицинской стратегии в отношении профессиональной бронхиальной астмы занимаются специалисты в области профпатологии, клинической пульмонологии и аллергологии-иммунологии.

Профессиональная бронхиальная астма

Причины

Этиология профессиональной бронхиальной астмы обусловлена постоянным воздействием на респираторный тракт производственных агентов. Их вдыхание может быть связано с нарушением технологических процессов, плохим кондиционированием воздуха в производственных помещениях, пренебрежением индивидуальными средствами защиты. Производственные факторы, имеющие отношение к развитию ПБА, делятся на индукторы и триггеры. Первые из них (индукторы) провоцируют воспалительную реакцию и гиперреактивность бронхов; вторые (триггеры) непосредственно вызывают бронхообструкцию и обострение профессиональной бронхиальной астмы. В роли индукторов выступают неинфекционные и инфекционные аллергены, роль триггеров могут играть метеофакторы, стрессы, гипервентиляция, физическая нагрузка, активное или пассивное курение или те же индукторы (аллергены, ОРВИ, обострение ринита, синусита и пр.).

В настоящее время выявлено более 300 производственных факторов, провоцирующих ПБА. У фермеров, ветеринаров, сотрудников лабораторий и зоомагазинов профессиональную бронхиальную астму могут вызывать шерсть и волосы животных, перо птицы, продукты пчеловодства, корма и т. д. Сельхозрабочие, пекари, работники текстильной и пищевой промышленности чаще сталкиваются с респираторной аллергией на растительные протеины, содержащиеся в зерновой и мучной пыли, хлопковом, льняном, шелковом волокне, семенах. Рабочие, занятые в столярном, мебельном и деревообрабатывающем производстве, страдают от вдыхания древесной пыли, содержащей высокоаллергенные низкомолекулярные соединения. Частой причиной профессиональной бронхиальной астмы у маляров, красильщиков, рабочих строительных специальностей служит профессиональный контакт с красками, клеем, растворителями. Высокой сенсибилизирующей способностью обладают морепродукты (креветки, крабы, моллюски), поэтому рабочие, занятые их добычей и переработкой, подвержены возникновению ПБА.

К группе риска по развитию профессиональной бронхиальной астмы относятся работники фармацевтической и химической промышленности, медицинские работники (из-за контакта с лекарственными препаратами, моющими средствами, латексными перчатками, дезинфектантами), парикмахеры и мастера ногтевого сервиса, взаимодействующие с красителями для волос, декоративными лаками и пудрой для ногтей. Кроме ПБА, у этих и других лиц может развиваться аллергический ринит, ринофарингит, конъюнктивит, аллергические дерматозы, экзема. Ингалирование некоторых веществ (хлора, йода, фтора, угля, силикатов) может вызывать первичное поражение респираторного аппарата в виде экзогенного аллергического альвеолита, пылевого бронхита или пневмосклероза, а профессиональная бронхиальная астма является осложнением пневмокониоза.

Классификация

В отечественной классификации принято выделять три формы профессиональной бронхиальной астмы: аллергическую, неаллергическую и ПБА с сочетанным механизмом развития. Патогенез аллергической ПБА может быть опосредован IgE- и IgG-обусловленными реакциями, клеточными иммунными механизмами (ЦИК) или всеми типами иммунных реакций. Для данного типа профессиональной бронхиальной астмы типичен латентный период, во время которого происходит сенсибилизация организма к причинному агенту. Неаллергическая форма ПБА протекает без участия иммунных механизмов; здесь на первый план выходит прямое раздражающее воздействие на бронхи ирритантов, высвобождение гистамина из тучных клеток, изменение нейрогенной регуляции бронхиального тонуса. В развитии ПБА с сочетанным механизмом участвуют иммунные и неиммунные механизмы.

Течение каждой из названных форм может быть:

- интермиттирующим — редкие (реже одного раза в неделю) и кратковременные обострения, умеренно выраженные симптомы. Значения ОФВ1 и ПОС выдоха >80% от нормы; разброс между утренними и вечерними показателями не превышает 20%.

- персистирующим:

- легким – симптомы ПБА возникают чаще одного раза в неделю. Значения ОФВ1 и ПОС выдоха >80% от нормы, разброс между утренними и вечерними показателями 20–30%.

- средней тяжести — симптомы ПБА возникают ежедневно; для купирования приступов требуются ингаляции симпатомиметиков. Во время обострений нарушается физическая активность и сон. Значения ОФВ1 и ПОС выдоха 60-80% от нормы, разброс между утренними и вечерними показателями >30%.

- тяжелым – постоянные симптомы и частые приступы ПБА (в т. ч. ночные), выраженные ограничения активности. Значения ОФВ1 и ПОС выдоха <60% от нормы, вариабельность показателей >30%.

В зависимости от уровня контроля подразделяют контролируемую, частично контролируемую и неконтролируемую профессиональную бронхиальную астму.

Симптомы профессиональной БА

Проявления профессиональной бронхиальной астмы в целом не отличаются от астмы другого генеза. Перед приступом бронхообструкции могут наблюдаться предвестники: пароксизмальный кашель, першение в горле, чиханье, ринорея, затрудненное дыхание. Иногда появляются кожно-аллергические симптомы: зуд, контактный дерматит, крапивница, отек Квинке.

Непосредственно астматический приступ возникает во время работы с веществами-сенсибилизаторами или вскоре после ее окончания. Возникает ощущение удушья, экспираторная одышка, вынуждающая пациента занять положение, сидя с опорой на руки, с включением в процесс дыхания и напряжением вспомогательных мышц. Прослушивается шумное свистящее дыхание, возникает тахикардия; обращает внимание бледность кожных покровов. По окончании приступа отделяется вязкая прозрачная мокрота. В раннем периоде профессиональной бронхиальной астмы приступ удушья заканчивается вместе с прекращением воздействия производственного аллергена; в позднем – для его купирования требуется применение специальных ингаляторов. Затяжной или тяжелый астматический приступ может закончиться смертью пациента от асфиксии в результате закупорки бронхиол вязкой мокротой.

При легкой форме профессиональной бронхиальной астмы в межприступном периоде клинические симптомы отсутствуют. Во время светлого промежутка при среднетяжелом течении астмы может ощущаться умеренная одышка, связанная с нагрузкой, небольшой кашель со слизистой мокротой. При тяжелой форме у больных диагностируется хронический обструктивный бронхит, легочное сердце, эмфизема легких и пневмосклероз.

Клиническими критериями, на основании которых диагностируется профессиональная бронхиальная астма, служат: связь возникновения заболевания с профессиональной деятельностью; наличие других признаков профессиональной аллергии (кожных, респираторных, глазных); снижение выраженности или прекращение симптомов астмы в выходные дни и в период отпуска и ухудшение состояния при возвращении на работу; обратимость бронхообструкции.

Диагностика

Кроме клинических симптомов, профессиональный характер бронхиальной астмы подтверждает анализ условий труда, профмаршрута пациента, данные обследования иммунного и аллергологического статуса. Для этого к диагностике привлекаются специалисты: пульмонологи, аллергологи-иммунологи, отоларингологи, дерматологи, однако диагноз ПБА выставляет только врач-профпатолог. Простейшие диагностические тесты включают проведение пикфлоуметрии дома и на рабочем месте, элиминационных проб.

В период ремиссии профессиональной бронхиальной астмы осуществляется постановка кожных аллергопроб с эпидермальными, пылевыми, бытовыми, пыльцевыми аллергенами и провокационных ингаляторных проб с производственными аллергенами, предположительно спровоцировавшими заболевание. Иммунодиагностика включает определение общего и специфического IgE, циркулирующих иммунных комплексов, реакцию дегрануляции базофилов, серологические реакции.

Рентгенография органов грудной клетки может показать изменения, характерные для поздних стадий течения профессиональной бронхиальной астмы, поэтому основная ее роль заключается в исключении другой патологии дыхательной системы. Для оценки степени тяжести астмы исследуется функция внешнего дыхания. Диагнозами-исключениями служат атопическая бронхиальная астма, хронический бронхит.

Лечение профессиональной БА

В лечении профессиональной бронхиальной астмы используются те же принципы, что и при других формах заболевания. Непременным условием является устранение контакта с виновными аллергенами. Пациенту подбираются ингаляционные лекарственные препараты для купирования астматических приступов (сальбутамол, ипратропия бромид + фенотерол и др.), а также для длительного контроля над симптомами астмы (антигистаминные препараты, бронходилататоры, ингаляционные и системные глюкокортикоиды, муколитики). Аллергенспецифическая иммунотерапия, как метод патогенетической терапии профессиональной бронхиальной астмы, не нашел широкого применения.

В межприступные периоды пациентам с профессиональной бронхиальной астмой рекомендуется бальнеолечение, физиотерапия (УФО, лазеротерапия, спелеотерапия), иглорефлексотерапия, фитотерапия, ЛФК, перкуссионный и вибрационный массаж. Больного обучают методам аутотренинга, медитации, дыхательной гимнастики. Для некоторых больных рекомендуется своевременное планирование отпуска для предотвращения обострений.

Прогноз и профилактика

Вопрос о дальнейшей профессиональной пригодности пациента решает врачебно-трудовая экспертиза. В зависимости от возраста больного, тяжести течения астмы и профессии может быть рекомендован перевод работника на работу, исключающую контакт с аллергенами; профессиональная переквалификация; решение вопроса об инвалидности и другие варианты. С целью предупреждения развития бронхиальной астмы профессионального генеза необходимо обеспечение должных санитарно-гигиенических условий и требований охраны труда на производстве, тщательный профессиональный отбор сотрудников вредных производств, регулярное проведение профосмотров.

Источник

Атопическая бронхиальная астма — это хроническое неинфекционно-аллергическое поражение дыхательных путей, развивающееся под воздействием внешних аллергенов на фоне генетически обусловленной склонности к атопии. Проявляется эпизодами внезапного приступообразного удушья, кашлем со скудной вязкой мокротой. При диагностике атопической бронхиальной астмы оценивается анамнез, данные аллергопроб, клинического и иммунологического исследования крови и бронхоальвеолярного лаважа. При атопической бронхиальной астме назначается диета, противовоспалительная, десенсибилизирующая терапия, бронхолитические и отхаркивающие средства, специфическая гипосенсибилизация.

Общие сведения

Атопическая бронхиальная астма – аллергическая бронхообструктивная патология с хроническим течением и наличием наследственной предрасположенности к сенсибилизации. В ее основе лежит повышенная чувствительность бронхов к различным неинфекционным экзоаллергенам, попадающим в организм с вдыхаемым воздухом и пищей. Атопическая бронхиальная астма относится к весьма тяжелым проявлениям аллергии, ее распространенность составляет 4-8% (5% среди взрослого населения и 10-15% среди детей). В последние годы в практической пульмонологии наблюдается прогрессирующий рост заболеваемости этим вариантом астмы. Атопическая бронхиальная астма более чем у половины больных манифестирует уже в детском возрасте (до 10 лет), еще в трети случаев в период до 40 лет. Астма у детей носит преимущественно атопический характер, чаще поражает мальчиков.

Атопическая бронхиальная астма

Причины

Атопическая бронхиальная астма является полиэтиологической патологией, развивающейся при стечении определенных внутренних и внешних причин. Большое значение отводится наследственной склонности к аллергическим проявлениям (повышенной выработке IgE) и гиперреактивности бронхов. Более чем в 40 % случаев заболевание фиксируется как семейное, причем склонность к атопии в 5 раз чаще передается по материнской линии. При атопической астме в 3-4 раза выше встречаемость других семейных форм аллергии. Присутствие у пациента гаплотипа А10 В27 и группы крови 0 (I) являются факторами риска развития атопической формы астмы.

Главными внешними факторами, ответственными за реализацию предрасположенности к атопической бронхиальной астме, выступают неинфекционные экзоаллергены (вещества растительного и животного происхождения, бытовые, пищевые аллергены). Наиболее выраженным сенсибилизирующим потенциалом обладают домашняя и библиотечная пыль; шерсть и продукты жизнедеятельности домашних животных; перо домашних птиц; корм для рыб; пыльца растений; пищевые продукты (цитрусы, клубника, шоколад). В зависимости от ведущей причины выделяют различные типы аллергической бронхиальной астмы: пылевая (бытовая), пыльцевая (сезонная), эпидермальная, грибковая, пищевая (нутритивная). В начальной стадии астмы имеет место один патогенетический вариант, но в последующем могут присоединиться и другие.

Факторы риска:

Обострению астмы способствуют:

- ОРВИ

- курение, дым, выбросы промышленных предприятий,

- резкие химические запахи

- значительный перепад температур

- прием медикаментов

Развитие ранней сенсибилизации у ребенка провоцируют:

- токсикозы беременности

- раннее введение искусственных смесей

- вакцинация (особенно, против коклюша).

Первой обычно возникает пищевая сенсибилизация, затем кожная и дыхательная.

Патогенез

В формировании астматических реакций задействованы иммунные и неиммунные механизмы, в которых участвуют различные клеточные элементы: эозинофильные лейкоциты, тучные клетки, базофилы, макрофаги, Т-лимфоциты, фибробласты, клетки эпителия и эндотелия и др. Атопической форме астмы свойственны аллергические реакции I типа (анафилактические).

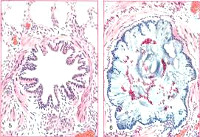

В иммунологическую фазу происходит развитие сенсибилизации организма к впервые поступившему аллергену за счет синтеза IgE и IgG4 и их фиксации на наружной мембране клеток-мишеней. В патохимическую фазу повторный контакт аллергена с клетками-мишенями запускает резкий выброс различных медиаторов воспаления — гистамина, цитокинов, хемокинов, лейкотриенов, фактора активации тромбоцитов и др. Развивается ранняя астматическая реакция (в период от 1-2 мин. до 2 ч после воздействия аллергена) в виде бронхообструктивного синдрома с отеком слизистой бронхов, спазмом гладкой мускулатуры, повышенной секрецией вязкой слизи (патофизиологическая фаза). Бронхоспазм приводит к ограничению поступления воздушного потока в нижние отделы дыхательного тракта и временному ухудшению вентиляции легких.

Поздняя астматическая реакция сопровождается воспалительными изменениями бронхиальной стенки — эозинофильной инфильтрацией слизистой оболочки и подслизистого слоя, десквамацией клеток мерцательного эпителия, гиперплазией бокаловидных клеток, разрастанием и гиалинизацией базальной мембраны. Даже при стойкой ремиссии астмы в стенке бронхов поддерживается хроническое воспаление. При длительном течении атопической бронхиальной астмы формируется необратимость изменений со склерозированием бронхиальной стенки. Вне приступа и при неосложненном течении изменения в легких не отмечаются.

Симптомы атопической астмы

У детей первые респираторные проявления аллергии, относящиеся к предастме, могут наблюдаться уже на втором-третьем году жизни. Типичные астматические симптомы появляются позже, в возрасте 3-5 лет. Патогномоничными симптомами атопической бронхиальной астмы служат внезапные приступы обструктивного удушья, быстро развивающиеся на фоне хорошего самочувствия. Астматическому приступу может предшествовать заложенность и зуд в носу, чихание, жидкие назальные выделения, саднение в горле, сухой кашель. Приступ достаточно быстро обрывается спонтанно или после лекарственного воздействия, завершаясь отхождением скудной вязкой мокроты слизистого характера. В межприступный период клинические проявления заболевания обычно минимальные.

Наиболее распространенная — бытовая форма атопической бронхиальной астмы ярко проявляется в отопительный период в связи с повышением запыленности помещений и характеризуется эффектом элиминации – купированием приступов при уходе из дома и возобновлением при возвращении. Эпидермальная форма астмы проявляется при контакте с животными, начинаясь с аллергического риноконъюнктивального синдрома. Сезонная астма протекает с обострениями в период цветения трав, кустарников и деревьев (весна-лето), грибковая – в период спорообразования грибов (сезонно или круглогодично) с временным облегчением после выпадения снега и непереносимостью дрожжесодержащих продуктов.

Обострение аллергической бронхиальной астмы проявляется приступами различной интенсивности. При длительном контакте с большой концентрацией аллергена может развиться астматический статус с чередованием тяжелых приступов удушья на протяжении суток и более, с мучительной одышкой, усиливающейся при любых движениях. Больной возбужден, вынужден принимать положение сидя или полусидя. Дыхание происходит за счет всей вспомогательной мускулатуры, отмечаются цианоз слизистых оболочек, акроцианоз. Может отмечаться резистентность к противоастматическим средствам.

Осложнения

Развивающиеся во время тяжелых приступов функциональные изменения (гипоксемия, гиперкапния, гиповолемия, артериальная гипотония, декомпенсированный респираторный ацидоз и др.) несут угрозу жизни больного в связи с риском возникновения асфиксии, тяжелой аритмии, комы, остановки дыхания и кровообращения. Легочными осложнениями атопической бронхиальной астмы могут становиться бактериальные инфекции дыхательных путей, эмфизема и ателектаз легких, пневмоторакс, дыхательная недостаточность; внелегочными — сердечная недостаточность, легочное сердце.

Диагностика

Диагностика атопической формы астмы включает осмотр, оценку аллергологического анамнеза (сезонность заболевания, характер приступов), результатов диагностических аллергопроб (кожных скарификационных и ингаляционных провокационных), клинического и иммунологического исследований крови, анализа мокроты и промывных вод бронхов. У больных атопической бронхиальной астмой имеется наследственная отягощенность по атопии и/или внелегочные проявления аллергии (экссудативный диатез, экзема, аллергический ринит и др.).

Кожные пробы позволяют установить потенциальные аллергены; ингаляционные тесты с гистамином, метахолином, ацетилхолином — приступообразную гиперреактивность бронхов. Аллергический характер бронхиальной астмы подтверждают эозинофилия и высокий титр общего и специфических IgE в сыворотке крови. Данные бронхоальвеолярного лаважа определяют изменение клеточного состава мокроты (эозинофилию, присутствие специфичных элементов — спиралей Куршмана, кристаллов Шарко–Лейдена).

Диагностика пищевой сенсибилизации при атопической бронхиальной астме включает ведение пищевого дневника, проведение элиминационных диет и дифференциально-диагностического лечебного голодания; провокационных тестов с продуктами; кожных проб с пищевыми аллергенами; определение специфических Ig в сыворотке крови. Трудности в уточнении пылевой природы аллергии связаны со сложным антигенным составом пыли. Атопическую бронхиальную астму важно отличать от обструктивного бронхита, других вариантов астмы.

Лечение атопической астмы

Ведение больных с атопической бронхиальной астмой осуществляется специалистом-пульмонологом и аллергологом-иммунологом. Необходимым условием лечения служит устранение или ограничение экзоаллергенов (отказ от ковров, мягкой мебели и пухо-перьевых постельных принадлежностей, содержания домашних питомцев, курения), частая влажная уборка, соблюдение гипоаллергенной диеты и т. д., а также самоконтроль со стороны пациента.

Медикаментозная терапия атопической астмы включает десенсибилизирующие и противовоспалительные препараты (кромолин-натрий, кортикостероиды). Для купирования острых приступов удушья применяются бронходилататоры. При бронхиальной астме предпочтение отдается ингаляционным формам стероидов, применяемым в виде дозированных аэрозольных ингаляторов или небулайзерной терапии. Для улучшения проходимости бронхов показаны отхаркивающие средства.

При легкой форме астмы достаточно симптоматического приема бронхолитиков короткого действия (перорально или ингаляционно), при тяжелом — показано ежедневное применение противовоспалительных средств или ингаляционных кортикостероидов; пролонгированных бронходилататоров. При астматическом статусе назначают регидратационную терапию, коррекцию микроциркуляторных сдвигов и ацидоза, оксигенотерапию, при необходимости – ИВЛ, бронхоальвеолярный лаваж, длительную эпидуральную аналгезию. При атопической бронхиальной астме могут использоваться плазмаферез, гемосорбция; вне обострения — проводиться специфическая гипосенсибилизация, иммунокоррекция, ЛФК, иглорефлексотерапия, физиопроцедуры, спелеотерапия, санаторно-курортное лечение.

Прогноз и профилактика

Прогноз атопической астмы зависит от тяжести обструкции и развития осложнений; в тяжелых случаях возможен летальный исход от остановки дыхания и кровообращения. Профилактика данного варианта астмы заключается в устранении профвредностей, домашних источников аллергии, просушивании и фунгицидной обработке сырых помещений, соблюдении гипоаллергенной диеты, смене климатической зоны в период цветения растений.

Источник