Блуждающий нерв при астме

“Это как инь и Янь. Реакция блуждающего нерва уменьшает стресс. Это снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Он изменяет функции определенных отделов мозга, стимулирует пищеварение, все это происходит, когда мы расслаблены.” ~ Младен Голубич, доктор медицинских наук, Клиника Кливленда Центр интегративной медицины.

Что такое «реакция блуждающего нерва»?

Проще говоря, реакция блуждающего нерва – это стимуляция блуждающего нерва. Блуждающий нерв простирается от ствола мозга до языка, голосовых связок, сердца, легких и внутренних органов.

Стимулирование этого большого нерва также помогает подавить беспокойство. Интригующе, мастера йоги использовали блуждающий ответ в “дыхательной работе под названием пранаяма, регулярная часть практики йоги” на протяжении веков.

По словам доктора Младена Голубича, терапевта Центра интегративной медицины Кливлендской клиники, регулярная стимуляция блуждающего нерва может уменьшить беспокойство и стресс и помочь смягчить или нейтрализовать такие состояния, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-сосудистые заболевания.

Утверждение доктора Голубича должно принести всем нам некоторое утешение; в значительной степени, наше психическое и физическое здоровье находится под нашим контролем. «Есть исследования, которые показывают, что люди, которые практикуют дыхательные упражнения и имеют те (вышеперечисленные) условия, получат пользу», — говорит Голубич.

Джуди Бар, учитель йоги в Клинике Кливленда, соглашается с доктором Голубичем: «Наше дыхание либо разбудит нас, либо зарядит энергией. Это расслабит нас, или уравновесит нас».

Наука, стоящая за реакцией блуждающего нерва

Миндалина, которая является частью симпатической нервной системы (SNS), дает нам прекрасный “ответ на бой или полет”, который ставит нас на край. Подумайте, как вы себя чувствуете, когда какой-то придурок подрезал вас в пробке, или время ожидания на удержании в течение 20 минут. Да, это ответ «борьба или бегство» («ФОФ»).

В то время как реакция ФОФ сохранила наш вид живым, это также боль. Мы можем страдать по мелочам из-за двух миндалевидных желез у основания нашего мозга. Люди с проблемами психического здоровья, такими как хроническая тревога и депрессия, постоянно находятся на грани из-за активности миндалин.

Когда мы не можем расслабиться, самое время задействовать парасимпатическую нервную систему (ПНС), стимулируя блуждающий нерв.

Хотя это может показаться невыполниым, это не слишком сложно – и становится намного проще с регулярной практикой. Самое главное при стимуляции блуждающего нерва – контроль дыхания. Тяжелое дыхание и всплеск кровяного давления являются побочными продуктами ФОФ.

«Глубокое дыхание – отличный тому пример, — говорит доктор Голубич. “У нас есть определенное пространство, где мы можем контролировать дыхание. Мы можем продлить вдох и выдох. Таким образом, с помощью этих практик мы можем активировать парасимпатическую нервную систему”.

«Лучшая практика – полное дыхание, которое включает диафрагмальное дыхание.”

Диафрагма представляет собой куполообразную мышечную стенку, отделяющую легкие от области желудка. Она играет значительную роль в дыхании, так как отвечает за надувание легких.

Проблема в том, что мы недостаточно задействуем диафрагму во время дыхания; вместо этого мы склонны дышать поверхностно (”дышать грудью»).

Есть существенные недостатки того, что мы не дышим нашей диафрагмой. Не задействовав диафрагму, наши тела не получают оптимального количества кислорода – это влияет на наш ум и тело.

Когда мы напряжены или обеспокоены, мы почти всегда дышим грудью.

Достаточно научной ерунды. Давайте перейдем к сути дела.

Вот, что вам нужно сделать:

1. Лягте на спину на ровную поверхность или кровать, слегка согнув колени (для поддержки можно использовать подушку под коленями). Положите одну руку на верхнюю часть груди, а другую под грудную клетку – это позволит вам почувствовать диафрагму, когда вы дышите.

2. Медленно вдыхайте через нос, чтобы ваш желудок двигался под вашей рукой. Рука на груди должна оставаться неподвижной.

3. Напрягите мышцы живота; выдыхайте через плотно сжатые губы. Рука на верхней части груди должна оставаться неподвижной.

После ознакомления с диафрагмальным дыханием лежа, вы можете делать это сидя!

Вот, что нужно делать:

1. Сядьте удобно, колени согнуты, плечи, голова и шея расслаблены.

2. Медленно вдыхайте через нос, чтобы живот прижался к руке. Рука на груди должна оставаться неподвижной.

3. Положите одну руку на верхнюю часть груди, а другую чуть ниже грудной клетки. (То же, что и в положении лежа, такой же следующий шаг.)

4. Напрягите мышцы живота; выдыхайте через плотно сжатые губы. Рука на верхней части груди должна оставаться неподвижной.

В Клинике Кливленда практикуйте эти упражнения следующим образом:

— Практика от 5 до 10 минут, от 3 до 4 раз в день. Постепенно увеличить продолжительность времени, если вы чувствуете себя комфортно.

Источник

Перевод и адаптация — Фитхакер

Фото — bezpaniki.pro

Источник

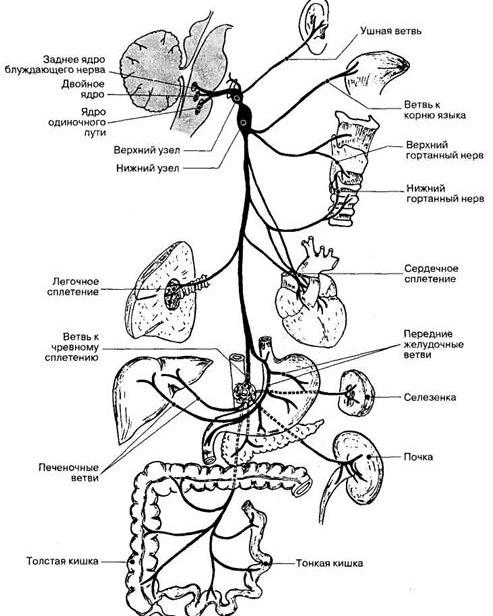

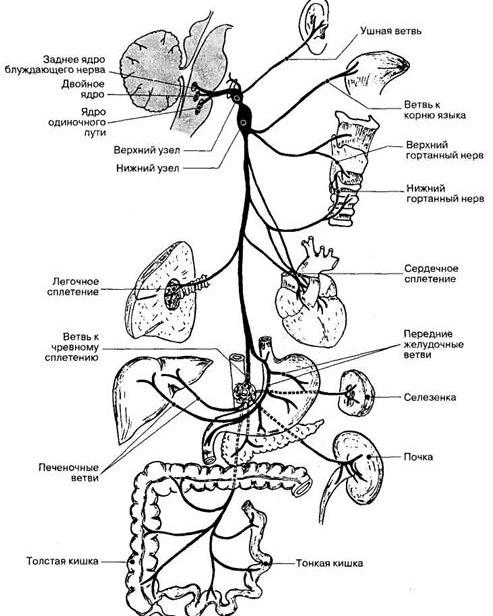

Общие сведения, где находится блуждающий нерв

От головного мозга из черепной коробки отходит 12 пар черепных нервов. Блуждающий нерв является десятой парой, и получил своё название из-за брожения по организму и широкого распространения. Анатомия нервной системы предполагает, что у вагусного нерва сложное строение, два ствола и он самый длинный. Картинки наглядно демонстрируют, что по всей длине вагуса расположены его ядра.

Патогенез

Двигательный ствол блуждающего нерва поражается чаще всего в результате инфекционного поражения. Параллельно в патологический процесс вовлекаются и другие черепные нервы:

- отводящий;

- лицевой;

- глазодвигательный;

- языкоглоточный.

Схема прохождения правого блуждающего нерва

Чаще всего патология возникает при полиомиелите, острой форме демиелинизирующей полинейропатии Гийена-Барре и дифтерии.

Классификация

Части тела, которые охватывает Nervus vagus:

- Головной отдел. Сюда нервные сплетения попадают сразу по выходу из черепа. Данный отдел отвечает за иннервацию мозговой оболочки в черепе и задней стенки наружного слухового прохода около височной кости.

- Шейный отдел. Нервные волокна расположены в мышечной ткани голосовых связок, глотки, язычка и мягкого нёба. Частично нервные окончания проникают в слизистые оболочки надгортанника, глотки, корня языка, а также в щитовидную железу.

- Грудной отдел. Нерв проходит через отверстие в диафрагме и формирует нервные сплетения: пищеводное, лёгочное и сердечное.

- Брюшной отдел. Через отверстие в мембране нерв спускается по пищеводу и направляется к поджелудочной железе, печени и желудку.

Блуждающий нерв состоит из волокон 3-х типов:

- Чувствительные. Такие волокна находятся в барабанной перепонке, слуховом канале и оболочке мозга. Они способны получать и передавать информацию.

- Двигательные. Эти волокна задействуются для исполнения команды, которая сформировалась в головном мозге после переработки информации. Расположены в глотке, гортани и пищеводе.

- Вегетативные. Этот тип волокон ответственен на стабильную работу эндокринных желёз, внутренних органов, лимфатической и кровеносной системы. Расположены в кишечнике, мышце сердца, желудке, гладкой мускулатуре дыхательной системы, пищеводе.

Причины

Полноценное функционирование блуждающего нерва крайне важно, т.к. при его патологии:

- нарушается работа пищеварительного тракта, дыхательной системы, сердечной мышцы и желёз внутреннее секреции;

- нарушается регуляция кровяного давления.

К неправильной работе иннервируемых вагусом органов приводит:

- защемление нервных волокон;

- воспалительные процессы;

- раздражение;

- повреждение нервных волокон.

Патологические изменения могут наблюдаться как в полости черепа, так и на периферической части блуждающего нерва. Внутричерепные причины:

- гематома;

- опухоль, новообразование;

- менингит;

- рассеянный склероз;

- аневризма;

- тромбоз;

- сифилис.

Внечерепные, периферические причины:

- отравления, интоксикации;

- инфекционные заболевания (гайморит, дизентерия);

- эндокринная патология;

- хронический алкоголизм;

- травматические повреждения;

- новообразования.

Симптомы блуждающего нерва

Клиническая картина во многом зависит от причины возникновения проблемы, локализации и степени повреждения. При внечерепных поражениях охватываются все 3 типа волокон вагуса и последствия могут быть крайне тяжёлыми:

- паралич двух стволов блуждающего нерва;

- частичное нарушение функции органов;

- летальный исход.

Симптомы, свидетельствующие о поражении вагуса:

- появление хрипоты и нарушение тембра голоса;

- расстройство функции глотания;

- диарейный синдром, либо, напротив, запоры;

- изменение сердечного ритма;

- нарушения функции дыхания.

Воспаление блуждающего нерва

Клиническая картина зависит от локализации зоны поражения:

- Головной отдел: мигрень, головная боль, головокружения, снижение слуха.

- Шейный отдел: трудности при глотании, изменение произношения слов, тембра голоса, нарушение кашлевого рефлекса.

- Грудной отдел: боль в грудной клетке, нарушения функции дыхания.

- Брюшной отдел: запор, рвота, диарейный синдром, расстройства пищеварения.

Тонус

В состав вегетативной нервной системы входят симпатические волокна и уравновешивающие их работу парасимпатические нервные волокна. Здоровый тонус определяется их нормальным взаимодействием. Признаки правильной работы вегетативной нервной системы:

- незначительное увеличение пульса после вдоха и его снижение после выдоха;

- хорошее, приподнятое настроение;

- умение контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях.

В результате поражения блуждающего нерва страдает вегетативная нервная система, симптомы неврастении проявляются при нарушении в работе парасимпатических волокон n.vagus:

- раздражительность и вспыльчивость при пониженном тонусе;

- апатия и вялость при повышенном тонусе.

Раздражение

При раздражении вегетативных волокон блуждающего нерва наблюдаются серьёзные нарушений в работе внутренних органов. Что делают парасимпатические волокна:

- замедляют сердцебиение;

- расширяют просвет кровеносных сосудов;

- стимулируют секрецию желёз брюшной полости;

- снижают сократимость гладкомышечной ткани бронхов;

- запускают рефлекторный кашель в качестве защитной реакции.

Раздражение парасимпатических волокон ведёт к усилению работы желёз внутренней секреции, стимуляции перистальтики кишечника. Чрезмерная выработка желудочного сока может привести к язвенной болезни пищеварительного тракта, а при усиленной перистальтике развивается диарейный синдром. Как результат раздражения нерва может развиться приступ удушья из-за бронхоспазма.

Блуждающий нерв и аритмия

Патологическая работа сердечно-сосудистой системы может быть связана с поражением блуждающего нерва. Возможные нарушения ритма:

- брадикардия;

- аритмия;

- тахикардия.

Парасимпатическая нервная система активизируется в ночное время суток, что объясняет регистрацию нарушений ритма именно во время сна, ночью. Пациенты предъявляют жалобы на чувство нехватки воздуха, дискомфорт за грудиной. При поражении блуждающего нерва снижается пульс и уровень кровяного давления. При угнетении парасимпатических волокон наблюдается противоположная картина.

Гастрокардиальный синдром

Понятие включает совокупность изменений в работе сердечно-сосудистой системы, которые носят рефлекторный характер и возникают при возбуждении рецепторов желудка и пищевода, чувствительных к химическим и механическим воздействиям. Приступы развиваются в результате раздражения вагуса при повышении давления в брюшной полости, связанного с переполнением желудка.

Клиническая картина складывается из симптомов, которые напоминают сердечный приступ. Диагностический поиск направлен на исключение заболеваний сердечно-сосудистой системы и выявление заболеваний пищеварительного тракта, которые могут быть причиной синдрома Ремхельда. Терапия заключается в применении седативных средств, спазмолитиков и включает сеансы психотерапии.

Анализы и диагностика

Залогом успешного лечения является своевременное обращение к врачу, выставление правильного диагноза и подбор адекватной терапии. Первичный осмотр проводится неврологом. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при осмотре:

- положение язычка (характерно отклонение в непоражённую сторону);

- осмотр мягкого нёба (характерно провисание).

С помощью стаканы воды проводится оценка глотательной функции: при поражении вагуса появляется кашель во время глотания. Дополнительные, но обязательные методы обследования:

- ЭКГ;

- рентгенография;

- ларингоскопия с оценкой функционального состояния голосовых связок;

- МРТ.

Лечение блуждающего нерва

Позитивный результат лечения достигается при определении истинной причины патологии и устранении её. В некоторых случаях положительная динамика наблюдается после плазмофереза – процедуры по очищению крови. Хороший эффект достигается и после электростимуляции нерва – процедура по направлению динамического тока в область болевых ощущений – в блуждающий нерв.

Доктора

Лекарства

Лечение блуждающего нерва носит в основном консервативный характер. Только в крайне тяжёлых случаях проводится оперативное лечение. Основные медикаменты для терапии блуждающего нерва:

- Противовоспалительные: Найз, Мелоксикам.

- Антигистаминные: Супрастин, Тавегил.

- Гормональные: Преднизолон.

- Антихолинэстеразные: Прозерин, Нейромидин.

- Витаминотерапия: Комбилипен, Мильгамма.

Процедуры и операции

Стимуляция блуждающего нерва является одним из методов терапии эпилепсии. Операция считается крайне сложной и заключается в имплантации электростимулятора, производящего электрические импульсы, стимулирующие блуждающий нерв по расписанию или до приступа. Стимуляция вагуса позволяет снизить частоту приступов, уменьшить их продолжительность и тяжесть. В результате правильно проведённого оперативного лечения 17% пациентов с эпилепсией полностью избавляются от припадков, а у 50% пациентов приступы проходят легче и реже. Но есть определённая группа лиц, на которую оперативное лечение не оказывает должного эффекта и влияния на качество жизни.

Оперативное лечение проводится параллельно с приёмом противоэпилептических средств. Окончательный результат виден спустя длительный промежуток времени, т.к. расписание работы электростимулятора и регулировка дозы индивидуальны и требует грамотной настройки и подбора.

Как работает стимулятор блуждающего нерва?

Стимулятор вагуса — это устройство, которое подчиняется и запрограммировано компьютером. Прибор имплантируется подкожно в подключичной области слева и соединяется с вагусом в левой половине шеи. Через 4 недели после установки прибор начинает свою работу. Программные настройки производятся врачом при помощи карманного портативного компьютера. Доктор настраивает стимулятор, определяя количество электростимуляций, которые зависят от результатов диагностики пациента.

Первоначально прибор настраивают на подачу низкочастотных импульсов, а затем постепенно наращивают до необходимых значений. Стандартно стимуляцию настраивают с частотой 30 секунд каждые 5 минут. Работу электростимултора поддерживает аккумулятор, рассчитанный на 10 лет. По истечении срока прибор извлекается.

Лечение народными средствами

Народная медицина может применяться только совместно с основной терапией и после согласования с вашим лечащим доктором. Не допускается самолечение. Основные рецепты:

- Залить кипятком (50 мл) 1 столовую ложку чабреца и настаивайте в течение 15 минут. Разделить на 4 порции и принимать ежедневно.

- Залить 1 стаканом кипятка 2 столовые ложки смеси мелиссы и мяты. Настаивать в течение 20 минут. Настой разделить на 2 порции и принимать ежедневно.

Хороший расслабляющий и успокаивающий эффект даёт принятие ванны. Температура воды 33 градуса. Залейте 10-ю литрами кипятка смесь из трав и настаивайте в течение 6 часов. Возможные варианты смеси:

- корень валерианы и листья шалфея;

- сосновые почки, душица, тысячелистник и корень аира.

Профилактика

Избежать поражения блуждающего нерва можно путём отказа от вредных привычек и ведения здорового образа жизни. Избежать стрессовых ситуаций можно благодаря грамотному планированию рабочего дня. Основные аспект профилактики:

- контрастный душ;

- положительные эмоции;

- полноценный отдых и сон;

- ежедневные умеренные физические нагрузки.

Диета

Диета для нервной системы

- Эффективность: лечебный эффект через 2 месяца

- Сроки: постоянно

- Стоимость продуктов: 1700-1800 рублей в неделю

Специально подобранное, сбалансированное питание помогает укреплять нервные окончания и бороться организму со стрессами, усталостью, поднимать настроение. Особый акцент необходимо сделать на витамины группы В, витамины А, С и Е. Продукты, которые можно применять в качестве антидепрессантов и с успокоительным эффектом:

- помидоры;

- шоколад;

- цитрусовые;

- бананы;

- смородина;

- фасоль.

Последствия и осложнения

Проведение своевременной, грамотной терапии, соблюдение рекомендаций лечащего врача, применение методов стимуляции работы блуждающего нерва позволяет полностью устранить патологию и избежать развития осложнений. При прогрессировании заболевания на фоне отсутствия лечения может нарушаться нормальное функционирование лёгочной системы и сердца. В тяжёлых случаях возможен летальный исход.

Список источников

- Шульпекова Ю.О., Ивашкин В.Т. «Тошнота и рвота в гастроэнтерологической практике», статья в журнале РМЖ «Болезни Органов Пищеварения», 2001 (№1)

- Тареев Е.М. “Внутренние болезни”, МЕДГИЗ, 1951

- Сыровнев В.А., Лебедев Д.С., Михайлов Е.Н. «Стимуляция блуждающего нерва в кардиологии», Трансляционная медицина. 2017 (№4)

Источник

Íàøà íåðâíàÿ ñèñòåìà ñîñòîèò èç äâóõ îòäåëîâ: ñîìàòè÷åñêîãî è âåãåòàòèâíîãî. Ñîìàòè÷åñêèé îòäåë ýòî òî, ÷åì ìû ìîæåì óïðàâëÿòü ñèëîé âîëè, íàïðèìåð, íàøè ìûøöû. À âåãåòàòèâíîé ñèñòåìîé ìû íå ìîæåì óïðàâëÿòü ïðÿìî, òîëüêî êîñâåííî. Ê âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìå îòíîñÿòñÿ ñèìïàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà (ñòðåññ, íàïðÿæåíèå, àãðåññèÿ, òðàòà ýíåðãèè) è ïàðàñèìïàòè÷åñêàÿ (îòäûõ, ñîí, íàêîïëåíèå ðåñóðñîâ, ëþáîâü è ñåêñ).  íîðìå îáå ñèñòåìû ñáàëàíñèðîâàíû. Íî ïðè õðîíè÷åñêîì ñòðåññå ïðîèñõîäèò ïîäàâëåíèå àêòèâíîñòè ïàðàñèìïàòè÷åñêîé ñèñòåìû.  ýòîé ñòàòüå ÿ ðàññêàæó ïðî âàæíóþ ÷àñòü ïàðàñèìïàòè÷åñêîé ñèñòåìû âàãóñ, à â ñëåäóþùåé ñòàòüå ðàçáåðåì, êàê ìû ìîæåì èçìåðÿòü àêòèâíîñòü âàãóñà è âëèÿòü íà åãî àêòèâíîñòü.

Àâòîíîìíàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà ñîñòîèò èç äâóõ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûõ ñèñòåì, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñâîåîáðàçíûì «ïåðåòÿãèâàíèåì êàíàòà», ïðåäîñòàâëÿþùèì îðãàíèçìó âîçìîæíîñòü ïîääåðæèâàòü ãîìåîñòàç.

Ñèìïàòè÷åñêàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà íàïðàâëåíà íà óñêîðåíèå ðàáîòû îðãàíèçìà, âûïîëíÿÿ ôóíêöèþ ñâîåîáðàçíîé ïåäàëè ãàçà îíà ñòèìóëèðóåò âûðàáîòêó àäðåíàëèíà è êîðòèçîëà â ÷àñòè ðåàêöèè íà ñòðåññ. Ïàðàñèìïàòè÷åñêàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà âûïîëíÿåò ïðîòèâîïîëîæíóþ ôóíêöèþ. Áëóæäàþùèé íåðâ ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûì ïóíêòîì óïðàâëåíèÿ ïàðàñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìîé. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýäàêèé òîðìîç, êîòîðûé çàìåäëÿåò ðàáîòó îðãàíèçìà è èñïîëüçóåò íåéðîìåäèàòîðû (àöåòèëõîëèí è ÃÀÌÊ) äëÿ ñíèæåíèÿ ïóëüñà, êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ è çàìåäëåíèÿ ðàáîòû îðãàíîâ.

Òàê, ïðè ðàçäðàæåíèè (èëè ïîâûøåíèè òîíóñà) ñèìïàòè÷åñêèõ íåðâíûõ âîëîêîí ó÷àùàåòñÿ ðèòì ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, ïîâûøàþòñÿ àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå è òåìïåðàòóðà òåëà, íàáëþäàåòñÿ ïîáëåäíåíèå êîæíûõ ïîêðîâîâ. Ïðîèñõîäèò ðàññëàáëåíèå ìóñêóëàòóðû áðîíõîâ, ïèùåâîäà, æåëóäêà, çàìåäëÿåòñÿ ïåðèñòàëüòèêà (ìûøå÷íûå ñîêðàùåíèÿ) êèøå÷íèêà, âîçíèêàåò ñêëîííîñòü ê çàïîðàì, íàðàñòàåò ñîäåðæàíèå ñàõàðà â êðîâè, ïîâûøàåòñÿ ñâåðòûâàåìîñòü êðîâè.

Ïðè âîçáóæäåíèè (ðàçäðàæåíèè) ïàðàñèìïàòè÷åñêèõ íåðâíûõ âîëîêîí, íàîáîðîò, ñåðäå÷íûå ñîêðàùåíèÿ çàìåäëÿþòñÿ, àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ñíèæàåòñÿ, êîæíûå ïîêðîâû êðàñíåþò. Ó÷àùàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ îáèëüíûì ìî÷åèñïóñêàíèå, âîçíèêàþò ïîíîñû è ò. ï.

Îäíàêî òàêàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü â äåÿòåëüíîñòè ýòèõ äâóõ îòäåëîâ íå îïðîâåðãàåò ïðåäñòàâëåíèÿ î âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìå êàê î åäèíîì ðåãóëèðóþùåì àïïàðàòå ñ ðàçíîñòîðîííèì ìåõàíèçìîì äåéñòâèÿ. Ñèìïàòè÷åñêèé îòäåë ïîçâîëÿåò îðãàíèçìó ïðîèçâîäèòü îãðîìíóþ ôèçè÷åñêóþ ðàáîòó, çàòðà÷èâàòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè. Ïàðàñèìïàòè÷åñêèé æå ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà «íàêîïèòåëåì» âíóòðåííèõ ñèë îðãàíèçìà.

Ñðåäè ôèçèîëîãîâ è âðà÷åé áûòóåò òàêîå îáðàçíîå âûðàæåíèå: «Íî÷ü öàðñòâî âàãóñà». Âàãóñ ëàòèíñêîå íàçâàíèå ïàðàñèìïàòè÷åñêîãî íåðâà, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó îòäûõó îðãàíèçìà, îáåñïå÷èâàÿ áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó ñåðäöà, à ñòàëî áûòü, è âñåé ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Íåïðåìåííîå óñëîâèå äëÿ íîðìàëüíîé ôóíêöèè âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìû, à çíà÷èò, è äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå îïðåäåëåííàÿ àêòèâíîñòü (òîíóñ) è ñèìïàòè÷åñêîãî è ïàðàñèìïàòè÷åñêîãî îòäåëîâ. Ïðè èçìåíåíèè (ïîâûøåíèè èëè ïîíèæåíèè) èõ òîíóñà èçìåíÿþòñÿ è ñîîòâåòñòâóþùèå æèçíåííûå ôóíêöèè. Òàêèì îáðàçîì îðãàíèçì ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê âîçäåéñòâèÿì âíåøíåé ñðåäû è ðåàãèðóåò íà âíóòðåííèå» ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â íåì ñàìîì.

Èòàê, âàæíåéøàÿ ÷àñòü ïàðàñèìïàòè÷åñêîé ñèñòåìû ýòî âàãóñ (áëóæäàþùèé íåðâ), äåñÿòàÿ ïàðà ÷åðåïíîìîçãîâûõ íåðâîâ, ïàðíûé ñìåøàííûé íåðâ, ñîäåðæàùèé äâèãàòåëüíûå, ÷óâñòâèòåëüíûå è âåãåòàòèâíûå âîëîêíà.

Áëóæäàþùèé íåðâ ïîëó÷èë òàêîå íàçâàíèå, ïîñêîëüêó îò åãî ñòâîëà, ðàñïîëîæåííîãî â ìîçæå÷êå, îòõîäèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî âåòâåé, à òàêæå ñòâîë ìîçãà, êîòîðûé äîõîäèò äî îðãàíîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ñàìîì íèçó áðþøíîé ïîëîñòè, çàòðàãèâàÿ íà ñâîåì ïóòè îñíîâíûå áîëüøèå îðãàíû.

Áëóæäàþùèé íåðâ ñíàáæàåò äâèãàòåëüíûìè âîëîêíàìè ìûøöû ãîðòàíè, ãëîòêè, ïèùåâîäà, æåëóäêà, êèøå÷íèêà, êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, ñåðäöà (òîðìîçÿò äåÿòåëüíîñòü ñåðäöà, ðåãóëèðóþò êðîâÿíîå äàâëåíèå). ×óâñòâèòåëüíûìè âîëîêíàìè áëóæäàþùèé íåðâ èííåðâèðóåò çàòûëî÷íûå îòäåëû òâ¸ðäîé ìîçãîâîé îáîëî÷êè, îðãàíû øåè, æåëóäîê, ë¸ãêèå. Áëóæäàþùèé íåðâ ó÷àñòâóåò: âî ìíîãèõ ðåôëåêòîðíûõ àêòàõ (ãëîòàíèè, êàøëå, ðâîòå, íàïîëíåíèè è îïîðîæíåíèè æåëóäêà); â ðåãóëèðîâàíèè ñåðäöåáèåíèÿ, äûõàíèÿ; â îáðàçîâàíèè ñîëíå÷íîãî ñïëåòåíèÿ.

Áëóæäàþùèé íåðâ ïîñòîÿííî îòïðàâëÿåò ÷óâñòâèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè îðãàíîâ òåëà â ìîçã. Íà ñàìîì äåëå, 80-90% íåðâíûõ âîëîêîí â áëóæäàþùåì íåðâå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè îò âíóòðåííèõ îðãàíîâ â ìîçã. Òàêàÿ æå öåïü ñâÿçè ñóùåñòâóåò è â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè ÷åðåç áëóæäàþùèé íåðâ òàêæå ïîñòóïàþò ñîîáùåíèÿ îò ìîçãà âî âíóòðåííèå îðãàíû, ñîäåðæàíèåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ êîìàíäà óñïîêîèòüñÿ èëè ïîäãîòîâèòüñÿ ê îáîðîíå â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ. Âàø áëóæäàþùèé íåðâ ýòî ãëàâíîêîìàíäóþùèé, êîòîðûé ïîìîãàåò ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ.

Áëóæäàþùèé íåðâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç äâåíàäöàòè íåðâîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷åðåïíîé êîðîáêå ÷åëîâåêà. Ôóíêöèÿ åãî î÷åíü âàæíà îí ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ ãîëîâíîìó ìîçãó î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò âî âñåé íåðâíîé ñèñòåìå, è îòâå÷àåò çà óïðàâëåíèå ðåôëåêòîðíîé ôóíêöèåé. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïîâðåæäåíèå áëóæäàþùåãî íåðâà ñïîñîáíî ïðèâåñòè ê ìíîãî÷èñëåííûì çàáîëåâàíèÿì îðãàíèçìà.

Ðîé Ôðàé èç óíèâåðñèòåòà Ïèòòñáóðãà, îïèðàÿñü íà îáøèðíûå ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå, ñîáðàííûå èì â Êàëèôîðíèè è åãî êîëëåãàìè ïî âñåìó ìèðó, íå ïðîñòî ñâÿçàë ìåæäó ñîáîé IQ, ñòàòóñ, çäîðîâüå, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, ðàñó è àêòèâíîñòü ïàðàñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû. Îí óòâåðæäàåò, ÷òî èñòîêè âñåõ ðàçëè÷èé â ìóòàöèÿõ âñåãî ëèøü îäíîãî ãåíà, ñâÿçàííîãî ñ òîíóñîì âàãóñà.

«Âðàãîì íàðîäîâ» îêàçàëàñü ðåãóëÿòîðíàÿ ÷àñòü ãåíà, êîäèðóþùåãî ìóñêàðèíîâûé ðåöåïòîð Ì2, ÷óâñòâèòåëüíûé ê ìåäèàòîðó íåðâíîé ñèñòåìû àöåòèëõîëèíó. Ýòè ðåöåïòîðû øèðîêî ïðåäñòàâëåíû êàê â öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìå, òàê è â ïàðàñèìïàòè÷åñêîé, êîíòðîëèðóþùåé ôóíêöèè âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Òàê ÷òî äàæå íåáîëüøèå èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâà ðåöåïòîðîâ (î êà÷åñòâå ðå÷ü íå èäåò, âåäü ìóòàöèè â ðåãóëèðóþùåé ÷àñòè ãåíà, à íå â êîäèðóþùåé) ñêàçûâàþòñÿ è íà óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòÿõ, è íà àêòèâíîñòè ãëàâíîãî «ïðîâîäíèêà» ïàðàñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû áëóæäàþùåãî íåðâà (vagus).

Ýòè ìóòàöèè, à òî÷íåå, òî÷å÷íûå çàìåíû íóêëåîòèäîâ è ñòàëè òåì íåäîñòàþùèì çâåíîì, ÷òî ñõîäó îáúÿñíèëî ñðàçó âñå âûøåóïîìÿíóòûå ðàçëè÷èÿ. Êîíå÷íî, õîðîøåå çäîðîâüå è ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè îò÷àñòè îáúÿñíÿåòñÿ è âûñîêèì ñòàòóñîì â îáùåñòâå, äîñòàâøèìñÿ îò ðîäèòåëåé, è õîðîøèì îáðàçîâàíèåì. Íî êàê òîãäà îáúÿñíèòü òîò ôàêò, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè äåòåé, óñûíîâëåííûõ â Äàíèè â 19241947 ãîäàõ, êîððåëèðîâàëà ñ ñîöèàëüíûì êëàññîì èõ áèîëîãè÷åñêèõ ðîäèòåëåé, íî íå þðèäè÷åñêèõ?  ýòîì ñëó÷àå êëàññè÷åñêàÿ ãåíåòèêà ïðîñòî «òðåáóåò» íàëè÷èÿ êàêîãî-òî íàñëåäñòâåííîãî ôàêòîðà, ñâÿçàííîãî îäíîâðåìåííî è ñ IQ, è ñî çäîðîâüåì.

×òî æå êàñàåòñÿ ñâÿçè çäîðîâüÿ è àêòèâíîñòè âàãóñà, òî çäåñü çàäåéñòâîâàíû ñðàçó äâå ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûå ãèïîòåçû, íàçâàííûå ïî ôàìèëèè àâòîðîâ: òåîðèÿ Òðýéñè, îáúÿñíÿþùàÿ íèçêóþ èíòåíñèâíîñòü âîñïàëèòåëüíûõ ðåàêöèé ïðè âûñîêîì òîíóñå âàãóñà, è òåîðèÿ Òýéåðà, ñâÿçûâàþùàÿ ÷åðåç òîò æå áëóæäàþùèé íåðâ ýìîöèîíàëüíîå è ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Ïðè÷åì àêòèâíîñòü ýòîãî íåðâà, èçìåðåííàÿ êëàññè÷åñêîé òðèàäîé (âàðèàáåëüíîñòü è âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñåðäöåáèåíèé, äûõàòåëüíàÿ ñèíóñîâàÿ àðèòìèÿ), êîððåëèðóåò íå òîëüêî ñî ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè è ñ ÷àñòîòîé íåêîòîðûõ çàáîëåâàíèé, íî è ñ ðàñîé.

Âñÿ ýòà ñèñòåìà èç ïîëóäþæèíû ïåðåìåííûõ ðàçîì óïðîùàåòñÿ ïðè ïðèíÿòèè «âàãóñíîé ãèïîòåçû CHMR2». Îíà íå ïðîòèâîðå÷èò íè îäíîé èç óïîìÿíóòûõ ñâÿçåé, íî ïåðåñòàâëÿåò ïîëîæåíèÿ ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ. Ñîãëàñíî «âàãóñíîé ãèïîòåçå», ñðåäíèé óðîâåíü IQ, ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, òîíóñ âàãóñà è ñîöèàëüíûé ñòàòóñ çàâèñÿò îò îäíîãî íóêëåîòèäà â ïîëîæåíèè rs8191992. Åñëè ýòî àäåíèí (À-âàðèàíò ãåíà), òî êîëè÷åñòâî ðåöåïòîðîâ â êëåòêàõ îðãàíèçìà ñíèæàåòñÿ, òîíóñ áëóæäàþùåãî íåðâà ïàäàåò è ÷àñòîòà àòåðîñêëåðîçà, äèàáåòà 2 òèïà, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé âîçðàñòàåò îäíîâðåìåííî ñî ñíèæåíèåì èíòåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé (âíèìàíèÿ, ñïîñîáíîñòè ê êîíöåíòðàöèè, ïàìÿòè). Åñëè æå ýòî òèìèí (Ò-âàðèàíò), òî íàîáîðîò.

×òîáû ñâÿçàòü ãåíåòèêó ñ ðàñîé, Ôðàé âîñïîëüçîâàëñÿ ïðîøëîãîäíèìè äàííûìè Ýëèñîí Êåëëè-Õåäæïåò, èçó÷àâøåé ýòè àëëåëè â àñïåêòå õðîíè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ.«Èåðàðõèÿ» îñòàëàñü íåèçìåííîé: ó ÷åðíûõ ÷àñòîòà «íåóäà÷íîãî» À-âàðèàíòà 0,86, ó áåëûõ 0,57, à ñàìûìè ñ÷àñòëèâûìè îêàçàëèñü äîëãîæèâóùèå è ìóäðûå âîñòî÷íîàçèàòû ñ 0,12. Íîâàÿ òåîðèÿ îáúÿñíÿåò è òàê íàçûâàåìûé ïàðàäîêñ èñïàíñêîãî çäîðîâüÿ: èñïàíîãîâîðÿùèå æèòåëè ÑØÀ, ðàâíî êàê è èíäåéöû, íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíî íèçêèé ïî ñðàâíåíèþ ñ áåëûìè ñðåäíèé IQ è ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, æèâóò äîñòîâåðíî äîëüøå. Íî ó íèõ æå ÷àñòîòà «ïëîõîãî» À-âàðèàíòà îêàçàëàñü ðàâíîé 0,33.

Åñòü òàêîå ïîíÿòèå, êàê òîíóñ áëóæäàþùåãî íåðâà (vagal tone), êîòîðûé îïðåäåëÿåò, íàñêîëüêî áûñòðî îðãàíèçì ìîæåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå. Ýòî óïðîù¸ííî, êîíå÷íî, êàðòèíà ñëîæíåå. Íîðìàëüíûé òîíóñ áëóæäàþùåãî íåðâà (äàëåå ÒÁÍ) àññîöèèðóåòñÿ ñ æèçíåðàäîñòíûì íàñòðîåíèåì, óñòîé÷èâîñòè ê ñòðåññó, ïðè÷¸ì ñ ñàìîãî äåòñòâà. Òîíóñ ïîêàçûâàåò êà÷åñòâî àäàïòàöèè ê èçìåí÷èâûì óñëîâèÿì ñðåäû. Áàðáàðà Ôðåäðèêñîí (îíà íà ôîòî â íà÷àëå ñòàòüè), ïðîôåññîð ïñèõîëîãèè èç Óíèâåðñèòåòà Ñåâåðíîé Êàðîëèíû â ×àïë Õèëë, îäíà èç èçâåñòíûõ èññëåäîâàòåëåé â îáëàñòè ïîçèòèâíîé ïñèõîëîãèè, ïðåäïîëîæèëà, ÷òî òîíóñ áëóæäàþùåãî íåðâà è ïîçèòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè âçàèìîçàâèñèìû: åñëè ó âàñ õîðîøèé ÒÁÍ, òî âû áóäåòå è âåñåëåå, è çäîðîâåå, à åñëè âû ñòàíåòå âåñ¸ëûì, òî óëó÷øèòå òîíóñ.

Òîíóñ áëóæäàþùåãî íåðâà ïðåäñêàçûâàë èçìåíåíèÿ â ñîöèàëüíîé ñâÿçàííîñòè (ñâÿçÿõ è îòíîøåíèÿõ) è ïîçèòèâíûõ (íî íå íåãàòèâíûõ) ýìîöèé â òå÷åíèå ýêñïåðèìåíòà. ×åì îí áûë âûøå òåì áîëüøå ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé ïðèáàâèëîñü. Íî äàæå ó ëþäåé ñ òîíóñîì íèæå ñðåäíåãî âûðîñëè è ñîöèàëüíûå ñâÿçè è ïîçèòèâíûå ýìîöèè, è ñíèçèëîñü ÷èñëî íåãàòèâíûõ ýìîöèé, è óëó÷øèëñÿ òîíóñ âàãóñà.

Ïàòòåðí ðåçóëüòàòîâ ãîâîðèò, ÷òî òîíóñ âàãóñà êëþ÷ ê ïåðñîíàëüíûì ðåñóðñàì: îí óïðàâëÿåò îáú¸ìîì ïîçèòèâíûõ ýìîöèé è ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, êîòîðûå ìû èñïûòûâàåì êàæäîäíåâíî. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, îí ïîâûøàåò óðîâåíü îêñèòîöèíà è ñíèæàåò óðîâåíü âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå, óëó÷øàåò ðàáîòó èììóííîé ñèñòåìû è óêðåïëÿåò ñåðäå÷íîñîñóäèñòóþ ñèñòåìó, óâåëè÷èâàåò çàùèòó îò ñòðåññà è ïðîèçâîäèò äðóãèå áëàãîòâîðíûå èÂàãóñ è âîñïàëåíèå.çìåíåíèÿ. Íàïðèìåð: áëóæäàþùèé íåðâ èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ïðîèçâîäñòâå èíñóëèíà, è ñîîòâåòñòâåííî ðåãóëÿöèè ñàõàðà â êðîâè, è âåðîÿòíîñòè çàáîëåâàíèÿ äèàáåòîì. Îáíàðóæåíà ñèëüíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó ñëàáûì òîíóñîì áëóæäàþùåãî íåðâà è ñìåðòüþ îò ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.

Äîñòàòî÷íàÿ àêòèâíîñòü âàãóñà âàæíà äëÿ êîíòðîëÿ âîñïàëåíèÿ. Âàãóñíûé êîíòðîëü âîñïàëåíèÿ ïðåäîòâðàùàåò ðàçâèòèå ìíîæåñòâà çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ñèñòåìíûì âîñïàëåíèåì: îò äåïðåññèè äî áîëåçíè Ïàðêèíñîíà. Ñòèìóëÿöèÿ ýôôåðåíòîâ vagus èìååò âàæíîå çíà÷åíèå â ðåàëèçàöèè ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî îòâåòà ïðè ýíäîòîêñè÷åñêîì øîêå, ëîêàëüíîì âîñïàëåíèè êîæè; ìîäóëÿöèÿ àêòèâíîñòè ïåðèôåðè÷åñêèõ õîëèíåðãè÷åñêèõ ðåöåïòîðîâ — àíàôèëàêñèè, ïîÿâëåíèè «ñòðåññîâûõ ÿçâ». Öåíòðàëüíûå Ì-õîëèíîðåöåïòîðû è ýôôåêòû íåíåéðîíàëüíîé õîëèíåðãè÷åñêîé ñèñòåìû ìîãóò áûòü âîâëå÷åíû â ðåãóëÿöèþ àêòèâíîñòè èììóííîé ñèñòåìû, îïîñðåäóÿ òàêèì îáðàçîì èììóíîìîäóëèðóþùèå ôóíêöèè nervus vagus â ðàçâèòèè âîñïàëåíèÿ.

Ýòî çíà÷èò, ÷òî ëþáàÿ ñòèìóëÿöèÿ ïàðàñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû, ïðèâîäÿùàÿ ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ àöåòèëõîëèíà, ïîäàâëÿåò âûøåíàçâàííûé âîñïàëèòåëüíûé ðåôëåêñ, â òîì ÷èñëå, è àóòîèììóííûå ïðîöåññû? Ïîäîáíîå ÿâëåíèå ïîëó÷èëî íàçâàíèå «Cholinergic control of inflammation».

Íà ïîâåðõíîñòè ìàêðîôàãîâ âûðàáàòûâàþùèõ ïðîâîñïàëèòåëüíûå öèòîêèíû, òèïà NFkB èëè TNF, íàõîäÿòñÿ àöåòèëõîëèíîâûå ðåöåïòîðû è, ñîîòâåòñòâåííî, àöåòèëõîëèí ñåêðåòèðóåìûé ñîîòâåòñòâóþùèìè íåéðîíàìè àêòèâèðóåò ýòè ðåöåïòîðû, ïîäàâëÿÿ ðàáîòó ìàêðîôàãîâ. Ýôôåêòîðíûå êîíöû ðåôëåêòîðíîé äóãè, ïðåäñòàâëåííûå õîëèíåðãè÷åñêèìè íåéðîíàìè, ðàñêèäàíû øèðîêî, íî îñíîâíàÿ ìàññà èõ ñîáðàíà ó âîðîò, ÷åðåç êîòîðûå â îðãàíèçì øèðîêèì ôðîíòîì âëèâàþòñÿ ÷óæåðîäíûå àíòèãåíû, ò.å. ó äûõàòåëüíûõ ïóòåé è ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà. Íåòðóäíî ñîîáðàçèòü, ÷òî ïîìÿíóòûå ýôôåêòîðíûå êîíöû ñîáðàíû, â îñíîâíîì, â áëóæäàþøèé íåðâ.

Çàõâàòûâàþùèå íîâûå èññëåäîâàíèÿ òàêæå ñâÿçûâàþò áëóæäàþùèé íåðâ ñ óëó÷øåíèåì íåéðîãåíåçà, è ÌÍÔ (ìîçãîâîé íåéðîòðîôè÷åñêèé ôàêòîð , êàê ñóïåð óäîáðåíèÿ äëÿ âàøèõ êëåòîê ìîçãà ) «ðåìîíòîì» ìîçãîâîé òêàíè , à òàêæå ôàêòè÷åñêîé ðåãåíåðàöåé ïî âñåìó òåëó.

Ãðóïïà äîêòîðà Êåâèíà Òðýéñè (Kevin Tracey) äîêàçàëà, ÷òî ìîçã íåïîñðåäñòâåííî âçàèìîäåéñòâóåò ñ èììóííîé ñèñòåìîé. Îí âûñâîáîæäàåò âåùåñòâà, êîíòðîëèðóþùèå âîñïàëèòåëüíûå ðåàêöèè, êîòîðûå ðàçâèâàþòñÿ ïðè èíôåêöèîííûõ è àóòîèììóííûõ çàáîëåâàíèÿõ. Ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíûõ ýêñïåðèìåíòîâ è ïðîäîëæàþùèõñÿ äî ñèõ ïîð êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñòèìóëÿöèÿ áëóæäàþùåãî íåðâà ìîæåò áëîêèðîâàòü íåêîíòðîëèðóåìûå âîñïàëèòåëüíûå ðåàêöèè è èçëå÷èâàòü íåêîòîðûå çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå îïàñíûé äëÿ æèçíè ñåïñèñ.

Áëóæäàþùèé íåðâ íàõîäèòñÿ â ñòâîëå ìîçãà è ñïóñêàåòñÿ îò íåãî ê ñåðäöó è äàëüøå äî æåëóäêà. Òðýéñè ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî áëóæäàþùèé íåðâ âçàèìîäåéñòâóåò ñ èììóííîé ñèñòåìîé ïîñðåäñòâîì âûñâîáîæäåíèÿ íåéðîìåäèàòîðà àöåòèëõîëèíà. Ñòèìóëÿöèÿ íåðâà ñèãíàëèçèðóåò èììóííîé ñèñòåìå î íåîáõîäèìîñòè ïðåêðàùåíèÿ âûñâîáîæäåíèÿ òîêñè÷íûõ ìàðêåðîâ âîñïàëåíèÿ. Èäåíòèôèêàöèÿ ýòîãî ìåõàíèçìà, ïîëó÷èâøåãî íàçâàíèå «âîñïàëèòåëüíûé ðåôëåêñ», ñòàëà äëÿ ó÷åíûõ íåîæèäàííîñòüþ.

Àâòîðû ÷èòàþò, ÷òî íîâîå ïîíèìàíèå ðîëè áëóæäàþùåãî íåðâà â ðåãóëÿöèè âîñïàëåíèÿ ïîçâîëèò âðà÷àì îáðàùàòüñÿ ê åñòåñòâåííûì ðåãåíåðàòèâíûì ìåõàíèçìàì îðãàíèçìà è ïîäàâëÿòü ðàçâèòèå ñåïñèñà, íå äîïóñêàÿ ãèáåëè ïàöèåíòîâ.

Íà çäîðîâûé òîíóñ áëóæäàþùåãî íåðâà óêàçûâàåò íåçíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå ïóëüñà ïî ìåðå âäîõà è åãî ñíèæåíèå íà âûäîõå. Ãëóáîêîå äèàôðàãìàëüíîå äûõàíèå ñ ãëóáîêèì è ìåäëåííûì âûäîõîì êëþ÷ ê ñòèìóëÿöèè áëóæäàþùåãî íåðâà è çàìåäëåíèþ ïóëüñà, ñíèæåíèþ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ, â îñíîâíîì â óñëîâèÿõ íàïðÿæåíèÿ è äàâëåíèÿ. Âûñîêèé ïîêàçàòåëü òîíóñà áëóæäàþùåãî íåðâà ñâÿçàí ñ ïñèõè÷åñêèì è ôèçèîëîãè÷åñêèì çäîðîâüåì. È íàîáîðîò, íèçêèé ïîêàçàòåëü òîíóñà áëóæäàþùåãî íåðâà ñîïðîâîæäàåòñÿ âîñïàëåíèÿìè, ïëîõèì íàñòðîåíèåì, ÷óâñòâîì îäèíî÷åñòâà è äàæå ñåðäå÷íûìè ïðèñòóïàìè.

Êàê èçâåñòíî, äëÿ óñåðäíûõ ñïîðòñìåíîâ õàðàêòåðåí áîëå âûñîêèé òîíóñ áëóæäàþùåãî íåðâà, ïîñêîëüêó îíè çàíèìàþòñÿ àýðîáíûìè äûõàòåëüíûìè óïðàæíåíèÿìè, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ñíèæåíèþ ïóëüñà. Çäîðîâüå ñåðäöà íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñî ñòèìóëÿöèåé áëóæäàþùåãî íåðâà, ïîñêîëüêó âî âðåìÿ ïîñëåäíåé çàïóñêàåòñÿ âûðàáîòêà âåùåñòâà, êîòîðîå íàçûâàåòñÿ «âåùåñòâî áëóæäàþùåãî íåðâà» èëè æå, ãîâîðÿ íàó÷íûì ÿçûêîì, àöåòèëõîëèí. Ê ñëîâó, èìåííî ýòî âåùåñòâî ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì íåéðîìåäèàòîðîì, îòêðûòûì ó÷åíûìè.

Íèêîòèí ýòî âåùåñòâî, êîòîðîå ñîäåðæèòñÿ â ñèãàðåòàõ è ñòèìóëèðóåò â òîì ÷èñëå àêòèâíîñòü âàãóñà. Ïîýòîìó, õîòü êóðåíèå èìååò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îñëîæíåíèé, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñòèìóëÿöèÿ âàãóñà èìååò êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå. Íèêîòèí óìåíüøàåò ïðîÿâëåíèÿ äåôèöèòà âíèìàíèÿ è ãèïåðàêòèâíîñòè ÷åðåç ïðÿìóþ ñòèìóëÿöèþ âàãóñà.

Òàêæå íèêîòèí óìåíüøàåò ÷àñòîòó è âûðàæåííîñòü ñèìòîìîâ ðÿäà àóòîèììóííûõ áîëåçíåé, òàêèõ êàê ÿçâåííûé êîëèò è áîëåçíü Êðîíà. Íå ñïåøèòå íà÷èíàòü êóðèòü. Äàëåå ìû ðàçáåðåì, êàê óâåëè÷èòü òîíóñ âàãóñà áîëåå çäîðîâûìè ìåòîäàìè!

Íåîïðîâåðæèìûé ôàêò ãëàñèò, ÷òî êóðèëüùèêè âî ìíîãî ðàç ðåæå ïîäâåðãàþòñÿ áîëåçíè Ïàðêèíñîíà, îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâîâàë Äæîí Áàðîí, êîòîðûé ïðîâîäèë íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè. Ïîìèìî íåãî, äàííóþ òåíäåíöèþ çàìåòèëè è ðàáî÷èå èç Ïåêèíñêîãî ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà, êîòîðûå òîæå ñäåëàëè ñâîé âûâîä ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ÷åì áîëüøå ñòàæ ó êóðèëüùèêà, òåì ìåíüøèé ó íåãî ðèñê ñòàòüè ïàðêèíñîíèêîì.

Åñëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ýòîé èäååé ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ïî÷åìó êóðèëüùèêè ñóùåñòâåííî ðåæå, â ðàçû, ñòðàäàþò èäèîïàòè÷åñêèì Ïàðêèíñîíèçìîì. Äåëî â òîì, ÷òî àöåòèëõîëèíîâûå ðåöåïòîðû (;7nAChR), íà ìàêðîôàãàõ è êëåòêàõ ìèêðîãëèè, àêòèâèðóþòñÿ òàêæå è íèêîòèíîì. Ò.å ââåäåíèå â îðãàíèçì íèêîòèíà ïîäàâëÿåò ñèñòåìíîå âîñïàëåíèå, êîìïåíñèðóÿ íåäîñòàòî÷íîñòü âàãóñà.

Íàïðàøèâàåòñÿ âûâîä, ÷åì áîëüøå âû êóðèòå, òåì äàëüøå îò âàñ Ïàðêèíñîí. À äëÿ òåõ, êòî âîîáùå íå êóðèë, íàîáîðîò, ðèñê çàðàáîòàòü ïîäîáíîå çàáîëåâàíèå íàì?