Бронхиальная астма дыхание ослабленное

Содержание

- Виды астмы

- Жалобы

- Диагностика

- Лечение

- Записаться на прием

Дыхательная система человека устроена подобно дереву: воздух проходит из трахеи бронхи, сначала в крупные, а затем во все более мелкие (мелкие бронхи называются бронхиолами) и потом уже попадают в альвеолы, откуда кислород уже и всасывается в кровь.

Бронхиальная астма — это заболевание, в основе которого лежит повышенная чувствительность бронхов к различным раздражителям (в частности, аллергенам). В ответ на действие этих раздражителей развивается сужение (обструкция) бронхов. Этот процесс обусловлен несколькими причинами: повышением тонуса бронхов, избыточного отделяемого в просвет бронхов и их воспаления. При астме приступы чаще всего возникают эпизодически, например после контакта с раздражителем. При тяжелой астме обструкция бронхов часто сохраняется и между приступами.

Одно из наиболее опасных осложнений бронхиальной астмы — астматический статус — угрожающий жизни приступ, не поддающийся обычному лечению. Такие пациенты нуждаются в немедленной госпитализации в отделение реанимации.

Бронхиальная астма — очень распространенное заболевание, ею страдает примерно 5% населения. Среди детей распространенность астмы еще выше, во многих случаях у детей она проходит. Бронхиальная астма у взрослых — это хроническое заболевание, требующее постоянного лечения под руководством специалиста.

Большую роль в возникновении астмы играет наследственность: если один из родителей страдает астмой, то вероятность того, что она возникнет у ребенка составляет почти 50%, а если оба — 65%.

Виды астмы

У многих больных бронхиальной астмой вырабатываются антитела к одному или нескольким аллергенам. Эта форма получила название аллергической бронхиальной астмы. Она нередко сочетается с кожными болезнями (нейродермитом) и аллергическим ринитом (насморком). Аллергическую бронхиальную астму называют еще экзогенной, в противоположность эндогенной бронхиальной астме, в развитии которой не играют роль ни предрасположенность к аллергии, ни аллергены из окружающей среды.

Аллергическая бронхиальная астма обычно развивается в детском и молодом возрасте. К самым частым аллергенам относятся пыльца, плесневые грибы, тараканы, домашняя пыль и эпидермис (внешний слой кожи) животных, особенно кошек.

Пищевые аллергены бывают причиной астмы гораздо реже, чем воздушные, но некоторые продукты и пищевые добавки могут провоцировать тяжелые приступы. Нередко у больных бронхиальной астмой обнаруживают рефлюкс-эзофагит (заброс кислого содержимого желудочка обратно в пищевод), и его лечение может уменьшить тяжесть бронхиальной астмы.

При бронхиальной астме повышена чувствительность дыхательных путей к целому ряду раздражителей, в том числе к холодному воздуху, парфюмерии, дыму. Приступ удушья могут спровоцировать тяжелая физическая нагрузка и учащенное, избыточное дыхание (вызванное смехом или плачем).

Лекарственные средства служат причиной примерно 10% приступов бронхиальной астмы. Самый частый вид лекарственной астмы — аспириновая астма. Непереносимость аспирина и других нестероидных противовоспалительных средств обычно развивается в 20—30 лет.

Приступ бронхиальной астмы могут спровоцировать бета-адреноблокаторы (пропранолол, метопролол, тимолол), в том числе те, которые входят в состав глазных капель.

Жалобы

Основные жалобы — одышка (ощущение удушья, нехватки воздуха), кашель, свистящее дыхание.

Одышку периодически то нарастает, то уменьшается. Нередко она усиливается ночью, и может выясниться, что появилась она после острого респираторного заболевания (простуды) или вдыхания какого-либо раздражающего вещества. Хотя при обструкции бронхов сопротивление воздушному потоку усиливается на выдохе, больные обычно жалуются на затруднение вдоха (что вызвано усталостью дыхательных мышц).

Кашель иногда бывает единственной жалобой, тогда подтвердить диагноз помогает исчезновение или ослабление его после назначения бронходилататоров (средств, расширяющих бронхи). Появление кашля с мокротой во время приступа предвещает его окончание. Приступ астмы обычно развивается в течение 10—30 минут после контакта с аллергеном или раздражающим веществом.

Диагностика

Основной метод диагностики бронхиальной астмы — спирометрия (исследование функции внешнего дыхания). Спирометрия заключается в том, что пациент совершает форсированный (усиленный) выдох в аппарат, и тот рассчитывает основные параметры дыхания. К главным из них относятся объем форсированного выдоха за 1-ю секунду и пиковая объемная скорость. Спирометрия почти обязательно включает в себя и исследование реакции на бронходилататоры: для этого пациенту дают сделать несколько (обычно четыре) вдоха сальбутамола или иного бронходилататора быстрого действия и проводят спирометрию повторно.

Спирометрию необходимо проводить и для контроля за ходом лечения астмы: необходимо ориентироваться не только на наличие или отсутствие жалоб на фоне лечения, но и на объективные показатели, которые дает спирометрия. Существуют несложные приборы (пикфлуометры) для самостоятельного использования больными астмой.

В межприступный период функция легких может быть нормальной; иногда в этих случаях проводят провокационные пробы, обычно с метахолином. Отрицательная проба с метахолином исключает бронхиальную астму, но положительная — еще не подтверждает этот диагноз. Проба с метахолином положительна у многих здоровых людей; она может быть положительной, например, в течение нескольких месяцев после респираторной вирусной инфекции.

Рентгенография грудной клетки обязательна при тяжелых приступах, так как позволяет выявить скрытые осложнения, требующие немедленного лечения.

Лечение

Лечение назначают в соответствии с тяжестью и длительностью заболевания. Течение бронхиальной астмы предсказать невозможно, и ее лечение требует от врача индивидуального подхода к каждому больному. Показано, что частота госпитализаций ниже среди тех больных, за которыми тщательно наблюдают и которых обучают правильно применять лекарственные средства.

Форма назначения противоастматических препаратов бывает разной: широко используют ингаляторы (индивидуальные и компрессорные — так называемые небулайзеры) и турбухалеры (для вдыхания порошкообразных препаратов). Преимущество ингаляционного введения в сравнении с пероральным (внутрь) и парентеральным (внутривенно) путями введения состоит в том, что в легких достигается более высокая концентрация препарата, а число побочных эффектов минимально. Иногда целесообразно назначить лекарственное средство именно внутрь или реже парентерально, так как эти пути введения позволяют препарату достичь тех участков легких, в которые не может проникнуть аэрозоль из-за тяжелого бронхоспазма и закупорки бронхов мокротой.

Широко применяют ингаляционные бета-адреностимуляторы, в том числе сальбутамол, тербуталин, битолтерол и пирбутерол. Эти препараты действуют дольше, чем их предшественники, и реже вызывают сердечно-сосудистые осложнения. Самым продолжительным действием обладает сальметерол. Его можно использовать для профилактики ночных приступов. Однако эффект сальметерола развивается медленно, и препарат не подходит для лечения приступов.

Есть опасение, что к адреностимуляторам развивается привыкание. И хотя этот процесс воспроизводится в эксперименте на лабораторных животных, клиническое значение привыкания пока не ясно. В любом случае возникшая у больного потребность в более частом применении препарата должна побудить пациента немедленно обратиться к своему врачу, так как может быть признаком перехода астмы в более тяжелую форму и необходимости в дополнительном лечении. Раньше ингаляционные адреностимуляторы рекомендовали применять регулярно (например, по 2 вдоха 4 раза в сутки), но ввиду частых сердечно-сосудистых осложнений и привыкания в настоящее время при легком течении бронхиальной астмы допускается более редкое применение, а также применение по необходимости.

Ингаляционные глюкокортикоиды широко применяют при бронхиальной астме. Они предназначены для достижения максимального местного эффекта при минимальном всасывании и наименьших осложнениях. Их можно использовать для отмены глюкокортикоидов после длительного приема, для ослабления зависимости от адреностимуляторов и уменьшения частоты приступов при физической нагрузке. Кандидозный стоматит можно устранить или предупредить, если тщательно полоскать рот после вдыхания препарата. Следует иметь в виду, что ингаляционные глюкокортикоиды не дают быстрого эффекта. Для того чтобы состояние стало улучшаться, их надо регулярно применять в течение нескольких недель, а чтобы добиться максимального эффекта — в течение нескольких месяцев.

Метилксантины (теофиллин, эуфиллин) для лечения бронхиальной астмы в настоящее время почти не используют.

Антагонисты лейкотриенов — препараты, блокирующие лейкотриеновые рецепторы (зафирлукаст, монтелукаст), как правило, применяют при легком или среднетяжелом течении астмы, обычно в комбинации с другими препаратами.

Ингаляционные M-холиноблокаторы (например, ипратропия бромид) применяют главным образом при хроническом обструктивном бронхите, но в ряде случаев — и при бронхиальной астме.

При бронхиальной астме, обусловленной аллергией на клещей и отдельные виды пыльцы, в отсутствие помощи от обычного медикаментозного лечения может помочь десенсибилизация, хотя наиболее эффективна она все-таки при аллергическом рините.

Источник

Бронхиальная астма относится к хроническим заболеваниям дыхательных путей. Воспалительные процессы, протекающие в бронхах, нарушают нормальное дыхание, при этом значительно ухудшается общее состояние больного.

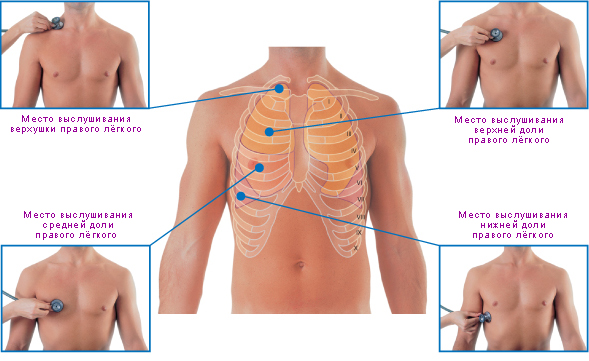

Большое значение при диагностике бронхиальной астмы имеет аускультация. Врач, прослушивая грудную клетку больного, может услышать хрипящие или свистящие звуки. Они имеют самое разнообразное происхождение и могут быть слышны как на вдохе или выдохе, так и при задержке дыхания.

Правильная интерпретация того, что врач слышит в процессе аускультации, помогает при диагностике и лечении БА.

Что такое аускультация

Аускультацию относят к диагностическим методам, применяемым при бронхиальной астме. С его помощью врач прослушивает пациента, определяя и классифицируя шумы в легких.

Практикуется два метода аускультации:

- Прямая. Прослушивание легких проводится без каких-либо приборов. Чаще всего врач просто прикладывает ухо к груди пациента.

- Непрямая. Для этого метода требуется специальный прибор – стетоскоп.

В современной медицине применяют исключительно второй метод, считая первый недостаточно достоверным.

Аускультативно врач способен не только поставить предварительный диагноз, но и определить тяжесть заболевания.

Особенности проведения аускультации

В современной медицине применяется непрямой метод аускультации. Лечащий врач тщательно слушает дыхание пациента как на вдохе, так и на выдохе и анализирует услышанное.

Результаты в обязательном порядке заносятся в амбулаторную карту больного. Для получения более полной картины процедура проводится стоя и сидя.

В некоторых случаях, когда пациент по состоянию здоровья не может стоять или сидеть, процедуру возможно проводить в положении лежа. Так как в любом случае важно прослушать все области грудной клетки, пациент должен делать глубокие, полные вдохи и выдохи.

В некоторых случаях обычного прослушивания недостаточно. Для таких ситуаций существует особая методика – бронхофония. Суть этого метода заключается в том, что пациент шепотом произносит слова, в составе которых есть звуки «Р» и «Ч».

Если врач через статоскоп четко различает произносимые слова, значит, у пациента в области легкого есть некое уплотнение. Также это позволяет предположить и полости в легких. Эти признаки дают возможность диагностировать бронхиальную астму.

В случае прослушивания здорового пациента врач не способен различить какие-либо слова (только некоторые шипящие звуки).

После завершения процедуры врач систематизирует услышанное и делает выводы на основании следующих критериев:

- сравнивает одинаковость шумов в обоих легких в симметричных точках;

- определяет тип шумов, согласно принятой классификации;

- устанавливает наличие посторонних шумов, нехарактерных для БА.

Несмотря на то что современная медицина обладает такими современными диагностическими методами как рентгенография, бронхография и т. д., аускультация обязательно проводится. И все остальные обследования назначаются только по ее результатам.

Дыхательные шумы и хрипы при бронхиальной астме

Аускультативные данные, полученные врачом при первичном осмотре пациента, а также при приступе бронхиальной астмы имеют важное диагностическое значение.

Выделяют шумы трех типов:

- основные:

- побочные;

- шумы из-за трения плевры.

Основные шумы

Это шумы, образующиеся в результате дыхания. В медицине выделяют 2 типа дыхания:

- бронхиальное;

- везикулярное.

Для того чтобы оценить бронхиальное дыхание, следует прослушивать следующие зоны:

- выше гортани;

- над трахеей;

- над бронхами;

- в области расположения седьмого шейного позвонка.

При наличии бронхиальной астмы при аускультации слышны грубые звуки. Для правильной диагностики его важно прослушать как на вдохе, так и на выдохе. При этом выдох всегда более грубый и занимает больше времени.

Если прослушивать другие области, звук имеет другой тембр. Он соответствует везикулярному дыханию. Воздух, поступающий в альвеолы, расправляет их стенки с характерным звучанием.

Для БА можно выделить единую клиническую картину. Если наблюдается ослабление дыхательных шумов при приступе, это означает, что развилась острая эмфизема или пневмоторакс легких.

«Немое легкое» (в каком-либо из отделов отсутствует дыхание) свидетельствует о крупной слизистой пробке или о сильнейшем бронхоспазме, требующем срочной реанимации.

Если хрипы монотонные, одинаково распределенные по всей поверхности легких, – это указывает на бронхоспазм.

Сочетание высоких и низких хрипов указывает на длительное обострение.

Если у пациента легкая стадия обструкции – шумы хорошо слышны только на выдохе. По мере ухудшения состояния они начинают прослушиваться и на вдохе.

Побочные шумы

При аускультации бронхиальной астмы выделяют крепитацию и хрипы.

Хрипы, в свою очередь, также принято классифицировать:

- Сухие. Возникают из-за сужения просвета бронхов. Это происходит при бронхиальной астме, пневмонии и прочих воспалительных заболеваниях. Сухие хрипы могут как появляться, так и исчезать. Слышны они как на вдохе, так и на выдохе.

- Влажные. Возникают в случае избыточного накопления мокроты. Влажные хрипы – показатель наличия жидкости в легких. Он возникает при прохождении через нее воздуха. Именно поэтому такой шум напоминает бульканье. Лучше всего такие хрипы прослушиваются на вдохе, но опытный врач может услышать их на любой стадии дыхания.

По тональности выделяют:

- Высокие. Они характерны для мелких бронхов.

- Низкие. Возникают в крупных и средних бронхах.

Хрипы могут быть слышны только на вдохе или только на выдохе. В некоторых случаях их можно услышать даже без помощи каких-либо инструментов. Например, при приступе бронхиальной астмы хрипы слышны на расстоянии нескольких метров от больного.

По локализации выделают точечные (например, при туберкулезе) и распространенные по всей полости (бронхиальная астма).

Отдельно следует выделить крепитацию. Она возникает в альвеолах, когда там накапливается специфическая жидкость, образующаяся при воспалительных процессах. Крепитация хорошо прослушивается на вдохе. После кашля она не исчезает.

Шумы, возникающие при трении плевры

Плевра в нормальном своем состоянии представляет ровную поверхность. Если дыхание не осложнено какими-либо патологиями, листки плевры легко и беззвучно скользят друг по другу.

При наличии воспаления возникает другая картина. На поверхности плевры образуются неровности. При аускультации легких врач услышит треск, возникающий за счет трения этих неровностей друг о друга.

Очень часто бронхиальная астма развивается с токсическим поражением плевры. Она становится сухой, и на поверхности образуются листовые узелки.

Образуемый ими шум легко прослушивается как на вдохе, так и на выдохе. При патологии такого типа пациент может испытывать болевые ощущения.

Выделяют несколько основных отличий трения плевры от хрипов:

- Чем сильнее прижимается статоскоп к телу пациента, тем отчетливее слышен треск.

- Если пациент часто кашляет, хрипы меняют свою силу и тональность. В случае трения звук остается неизменным.

Для четкой дифференциации врачи используют специальный прием: вначале просят пациента вдохнуть поглубже и задержать воздух, а затем сильно выпятить живот, имитируя брюшное дыхание. При этом происходит трение лепестков плевры между собой.

Отличие астмы от других патологий по аускультативной картине

Благодаря аускультации врач может отличить бронхиальную астму от других заболеваний, связанных с воспалением дыхательных путей.

Для бронхиальной астмы характерны равномерные, локализованные по всей поверхности хрипы. А, например, при туберкулезе, их локализация точечная.

В период пневмонии отчетливо прослушиваются высокотональные шумы. При бронхиальном дыхании (что свидетельствует о наличии пустот в легком) возможен шум низкого тембра и невысокой громкости.

При острой эмфиземе отмечают уменьшение шумов. Хрипы влажные, дыхание ослабленное.

Бронхит характеризуется везикулярным дыханием с сухими хрипами и крепитацией.

При плеврите основной отличительной чертой является шум, возникающий при трении плевры. Если заболевание носит экссудативный характер, возможно наличие везикулярного дыхания.

Несмотря на то что с помощью аускультации можно определить патологию, поразившую дыхательные пути, окончательный диагноз ставится только после других, более информативных современных исследований.

В заключение

Аускультация при бронхиальной астме имеет большое диагностическое значение. Любое другое исследование (рентгенография, бронхография и так далее) назначается только после прослушивания пациента.

Характерные хрипы и тип дыхания позволяют врачу поставить предварительный диагноз и начать своевременное лечение.

Источник

Опросите больного бронхиальной астмой и выявите жалобы:

экспираторная одышка, характеризующаяся резко затрудненным выдохом, при этом вдох делается коротким, а выдох удлиненным; приступы удушья, возникающие в любое время суток, особенно ночью или ранним утром, в морозную погоду, на сильном ветру, в период цветения некоторых растений и протекающие от нескольких часов до 2-х и более дней (астматическое состояние), приступообразный кашель с отхождением скудного количества вязкой, стекловидной мокроты, возникающий после физической нагрузки, при вдыхании аллергенов, усиливающийся ночью или при пробуждении; появление эпизодов хрипов или чувство сдавления в грудной клетке при вышеназванных условиях.

Соберите анамнез у больного инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы:указания на перенесенные заболевания верхних дыхательных путей (риниты, гаймориты, ларингиты и т. д.), бронхиты и пневмонии; возникновение первых приступов удушья после них; простуда, которая «опускается в грудь» или продолжается более 10 дней. В последующие годы частота появления приступов удушья, их связь с холодной, сырой погодой, перенесенными острыми респираторными заболеваниями (грипп, бронхиты, пневмонии). Длительность приступного и меж-приступного периодов заболевания. Эффективность лечения и его результаты в амбулаторных, стационарных условиях. Использование медикаментозных средств, кортикостероидных препаратов. Наличие осложнений -формирование пневмосклероза, эмфиземы легких, присоединение дыхательной и легочно-сердечной недостаточности.

Соберите анамнез у больного атонической формой бронхиальной астмы:обострения болезни имеют сезонный характер, сопровождаются ринитом, конъюнктивитом; у больных бывает крапивница, отек Квинке, выявляется непереносимость некоторых пищевых продуктов (яйца, шоколад, апельсины и др.), лекарственных средств, пахучих веществ, отмечается наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям.

Проведите общий осмотр больного.Оцените состояние больного (которое может быть тяжелым), положение в постели: во время приступа бронхиальной астмы больной занимает вынужденное положение, обычно сидя в постели, руками опираясь о колени или спинку стула. Больной громко дышит, часто, со свистом и шумом, рот открыт, ноздри раздуваются. При выдохе появляется набухание шейных вен, которое уменьшается при вдохе. Отмечается разлитой диффузный цианоз.

Выявите симптомы бронхиальной астмы у больного при исследовании органов дыхания:при осмотре грудная клетка эмфизематозной формы, во время приступа расширяется и занимает инспираторное положение (в положении максимального вдоха). В дыхании активно участвует вспомогательная мускулатура, мышцы плечевого пояса, спины, брюшной стенки. При пальпации — определяется ригидная грудная клетка, ослабление голосового дрожания во всех отделах из-за повышенной воздушности легочной ткани. При сравнительной перкуссии отмечается появление коробочного звука над всей поверхностью легких, при топографической перкуссии: смещение границ вверх и вниз, увеличение ширины полей Кренига, ограничение подвижности нижнего легочного края. При аускультации легких на фоне ослабленного дыхания выслушивается большое количество сухих свистящих хрипов, нередко слышимых даже на расстоянии. Бронхофония ослаблена над всей поверхностью легких.

Выявите симптомы бронхиальной астмы при исследовании сердечно-сосудистой системы:при осмотре верхушечный толчок не определяется, отмечается набухание шейных вен. При пальпации верхушечный толчок ослаблен, ограничен или не определяется. Границы относительной тупости сердца при перкуссии определяются с трудом, а абсолютной — не определяются из-за острого вздутия легких. При аускультации тоны сердца ослаблены (из-за наличия эмфиземы легких), акцент IIтона над легочной артерией, тахикардия.

При лабораторном исследованииу больного бронхиальной астмой в периферической крови характерно появление эозинофилии и умеренного лимфоцитоза. При исследовании мокроты — слизистая стекловидная, вязкая, при микроскопическом исследовании находят много эозинофилов, часто — спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена.

Выявите симптомы бронхиальной астмы у больного при рентгенологическом исследовании грудной клетки:отмечается повышение прозрачности легочных полей и ограничение подвижности диафрагмы.

Оцените функцию внешнего дыхания:для бронхиальной астмы характерно, в первую очередь, снижение показателей бронхиальной проходимости (ОФВIтеста Тиффно). Бронхиальная обструкция носит обратимый характер. Наблюдается увеличение ОО и ОЕЛ.

Отдифференцируйте приступ бронхиальной астмы от приступа сердечной астмы(см. табл. 6) и бронхиальную астму от хронического обструктивного бронхита(см. табл. 7).

Таблица 6

Источник