Бронхиальная астма и гипертрофическая к

В медицинской практике нередки случаи, когда люди с патологией дыхательной системы во время обострения болезни испытывают значительное повышение артериального давления (АД).

Патологии дыхательной системы, о которых пойдет речь, обобщенно обозначаются аббревиатурой ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

В эту группу включаются такие заболевания, как хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма и эмфизема легких. Феномен, вызывающий гипертонию при астме, называется пульмоногенной (пульмональной) артериальной гипертензией.

Многие врачи отрицают наличие пульмоногенной гипертензии, настаивая на наличии двух, независимых друг от друга заболеваниях.

Однако не меньшее количество специалистов убеждены в непосредственной связи между этими патологиями. Их уверенность основана на следующих фактах:

Однако не меньшее количество специалистов убеждены в непосредственной связи между этими патологиями. Их уверенность основана на следующих фактах:

- гипертонией страдают около 35% больных с различными формами ХОБЛ,

- обострение болезни влечет за собой подъем артериального давления,

- период ремиссии бронхолегочного заболевания связан с нормализацией АД.

- Выбор препаратов

- Как осложняется лечение астмы при гипертонии?

Может ли бронхиальная астма давать осложнения в виде гипертонии?

Несмотря на то, что пульмональная гипертензия до сих пор не существует в качестве официально подтвержденного самостоятельно существующего заболевания, повышение артериального давления при бронхиальной астме продолжает преследовать огромное количество больных.

Лечить повышенное АД при этом нужно с особой осторожностью, т.к. многие средства для нормализации давления способы вызвать приступ удушья у пациента. Такие таблетки повышают тонус мелких бронхов, в связи с чем ухудшается их вентиляция.

Поэтому подбор лекарств должен осуществляться с большой аккуратностью.

Обычно, если пациент отмечает повышение АД только во время приступа астмы, достаточно бывает использовать только ингалятор (например, Сальбутамол), чтобы купировать разом оба симптома – удушье и повышение давления. Специфическое лечение гипертонии при этом не требуется. Иначе дело обстоит в ситуации, когда у пациента отмечается стойкая гипертензия, не связанная с фазами течения бронхиальной астмы. В этом случае пациенту подбирается препарат, не провоцирующий приступов удушья, и проводятся курсы лечения гипертензии в составе комплексной терапии.

Обычно, если пациент отмечает повышение АД только во время приступа астмы, достаточно бывает использовать только ингалятор (например, Сальбутамол), чтобы купировать разом оба симптома – удушье и повышение давления. Специфическое лечение гипертонии при этом не требуется. Иначе дело обстоит в ситуации, когда у пациента отмечается стойкая гипертензия, не связанная с фазами течения бронхиальной астмы. В этом случае пациенту подбирается препарат, не провоцирующий приступов удушья, и проводятся курсы лечения гипертензии в составе комплексной терапии.

Врачу также следует учитывать тот факт, что при длительном течении бронхиальной астмы у больного формируется «синдром легочного сердца», что на практике означает изменение фармакодинамики некоторых лекарственных средств, в том числе гипертензивных. При назначении препарата для борьбы с повышенным АД следует подбирать активное вещество и дозировку с учетом этой особенности организма пациента.

Сторонники теории о наличии пульмональной гипертензии как самостоятельного заболевания настаивают на том, что заболевания ХОБЛ, и в том числе бронхиальная астма, могут с течением времени вызывать стойкую гипертонию. Медики связывают это с гипоксией, которая преследует пациентов с бронхиальной астмой. Механизм возникновения этой взаимосвязи сложен и связан с нейромедиаторами ЦНС, но вкратце его можно описать следующим образом:

-

Из-за недостатка кислорода в крови и тканях активируются рецепторы в стенках сосудов, вызывая возбуждение вегетативной нервной системы.

Из-за недостатка кислорода в крови и тканях активируются рецепторы в стенках сосудов, вызывая возбуждение вегетативной нервной системы. - Состояние активности периферических нейронов провоцирует усиление активности дофаминовых и адренергических систем, отвечающих за активность организма и тонус систем.

- Деятельность нейромедиаторов вызывает повышенную секрецию альдостерона в надпочечниках.

- Альдостерон, влияя на стенки сосудов, вызывает повышение артериального давления.

Правильность этого механизма отчасти подтверждается наблюдениями за больными в рамках клинических исследований.

Больные, не страдающие ХОБЛ, но испытывающие состояние ночного апноэ (периодические остановки дыхания из-за храпа), страдают повышенным артериальным давлением почти в 90% случаев!

При этом при остановке дыхания фиксируется активация симпатической системы, механизм действия которой был описан выше.

Кроме того, как было сказано ранее, длительное и тяжелое течение бронхиальной астмы способно провоцировать развитие симптомокомплекса, известного под названием «легочное сердце». Это словосочетание на практике означает неспособность правого желудочка сердца правильно выполнять свою функцию.

Кроме того, как было сказано ранее, длительное и тяжелое течение бронхиальной астмы способно провоцировать развитие симптомокомплекса, известного под названием «легочное сердце». Это словосочетание на практике означает неспособность правого желудочка сердца правильно выполнять свою функцию.

Легочное сердце может иметь различные последствия в зависимости от запущенности заболевания и наличия адекватного лечения. Одним из самых распространенных его симптомов является артериальная гипертензия.

Еще одна причина развития артериальной гипертензии на фоне бронхиальной астмы – применение гормональных препаратов для купирования приступов удушья.

Глюкокортикоиды, вводимые в виде таблетки (перорально) или инъекции (внутримышечно), способны вызывать серьезные побочные эффекты, связанные с нарушениями эндокринной системы. Помимо артериальной гипертензии при частом употреблении гормональных препаратов при астме может развиться сахарный диабет или остеопороз. Однако этих побочных эффектов лишены препараты местного действия, выпускаемые в виде ингаляторов и небулайзеров.

Как лечить гипертонию при бронхиальной астме?

Ранее в статье уже говорилось о том, что больному, страдающему гипертонией при бронхиальной астме, необходимо некоторое время наблюдать за своим состоянием.

Врач может даже попросить пациента вести дневник, регулярно отмечая там значения артериального давления, а также частоту и интенсивность приступов астмы, используемые для купирования симптомов препараты. На основании этих данных можно сделать вывод о том, зависит ли подъем артериального давления только от приступов удушья или преследует больного постоянно.

Врач может даже попросить пациента вести дневник, регулярно отмечая там значения артериального давления, а также частоту и интенсивность приступов астмы, используемые для купирования симптомов препараты. На основании этих данных можно сделать вывод о том, зависит ли подъем артериального давления только от приступов удушья или преследует больного постоянно.

В случае если значения АД превышают норму только во время и после приступа астмы, специального лечения не требуется. Больному следует только подобрать правильный препарат, рассчитать дозировку и время приема для устранения симптомов астмы. В случае если удушье удается оперативно купировать ингаляциями, скачков давления можно избежать без применения специфических препаратов.

Выбор препаратов

Если же артериальная гипертензия присутствует у пациента постоянно, при назначении препарата врач должен решить следующие задачи. Препарат должен:

-

уменьшать выраженность легочной гипертензии,

уменьшать выраженность легочной гипертензии, - оказывать антитромботическое действие,

- не иметь противокашлевого эффекта,

- не вступать во взаимодействие с бронхолитиками,

- оказывать антиоксидантные свойства,

- не снижать уровень калия, т.к. это приводит к усугублению легочной недостаточности.

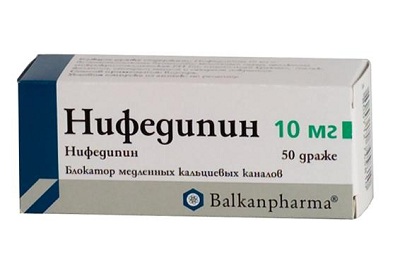

Практически всем перечисленным критериям отвечают препараты, действие которых основано на блокировании кальциевых каналов. Они уменьшают артериальное давление в легких, не приводя при этом к снижению бронхиальной проходимости.

Среди антагонистов кальция выделяют две основных группы препаратов:

- Дигидропиридиновые,

- Недигидропиридиновые.

Основное различие кроется в том, что первая группа препаратов не снижает частоту сердечных сокращений, а вторая – вызывает, поэтому не применяется в случае застойной сердечной недостаточности.

Дигидропиридиновые препараты:

- Амлодипин,

- Нифедипин,

- Фелодипин,

- Нимодипин.

Недигидропиридиновые препараты:

- Верапамил,

- Дилтиазем.

Решение о применении того или иного препарата должно приниматься врачом с учетом состояния пациента и возможных рисков, связанных с осложнениями от приема. Особенно аккуратным следует быть при назначении лекарства пациенту с синдромом «легочного сердца», в идеале – назначить дополнительную консультацию у кардиолога.

Как осложняется лечение астмы при гипертонии?

Сложности в борьбе с астмой при сопутствующей гипертонии сопряжены с теми же проблемами, что и при подборе средства от гипертонии при астме. Необходимо убедиться в том, что средства, направленные на устранение обоих симптомов, совместимы между собой – т.е. не вступают в химическую реакцию и не усиливают побочных действий друг друга. Кроме того, следует:

- отдавать предпочтение препаратам местного действия, чтобы избежать системного токсического воздействия на организм,

- регулярно проходить кардиологическое обследование для своевременного выявления «легочного сердца» и снижения выраженности этого симптомокомплекса,

-

при хронической гипертонии принимать поддерживающие препараты (после консультации с кардиологом и пульмонологом) – диуретики, калий, магний,

при хронической гипертонии принимать поддерживающие препараты (после консультации с кардиологом и пульмонологом) – диуретики, калий, магний, снижать риск скачков артериального давления немедикаментозными путями – умеренной физической нагрузкой, диетой, релаксирующими упражнениями.

Это связано с тем, что антигипертензивные средства могут увеличивать нагрузку на бронхи и провоцировать приступы астмы. С другой стороны, нельзя оставлять значительные подъемы давления без медикаментозной помощи во избежание негативного влияния на сердце и сосуды головного мозга.

В целом, при грамотной и своевременной диагностике заболевания и назначении совместимых между собой препаратов нового поколения, пациент может прожить много лет, не испытывая тяжелых гипертонических и астматических симптомов.

При этом важно понимать свою ответственность за своевременный прием препаратов в корректной дозировке и по возможности минимизировать «триггерные» факторы, провоцирующие приступы астмы либо гипертензии.

Загрузка…

Источник

В настоящее время астма (от древнегреч. «задыхаться», «тяжело дышать») рассматривается как хронический неинфекционный воспалительный процесс с патологическим изменением реактивности бронхов. Последним подразумевается иммуноаллергический механизм, который при определенных неблагоприятных условиях вызывает резкое, спастическое сужение воздухоносных просветов, гиперсекрецию слизи и, соответственно, сокращение объема поступающего в легкие воздуха, – что и приводит к развитию характерного для бронхиальной астмы приступа удушья.

Эпидемиологические данные в отношении бронхиальной астмы зависят от ряда факторов. Так, заболевание в большинстве случаев манифестирует у детей и молодых людей, хотя начало возможно в любом возрасте. В младших возрастных категориях преобладают лица мужского пола, в выборках среднего и пожилого возраста это различие нивелируется.

Распространенность бронхиальной астмы оценивается в пределах 5-10%, причем в зависимости от конкретной страны и/или региона эти данные варьируют достаточно широко. В России астмой страдают от 3 до 6-7 процентов населения. В целом, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости; с другой стороны, в ряде государств доказана высокая эффективность масштабных профилактических мер, существенно снизивших эпидемиологические показатели.

Причины

Причины, механизмы, закономерности развития бронхиальной астмы, – то есть всё то, что охватывается понятием «этиопатогенез», – к настоящему времени прояснены не до конца. Большинство исследователей склоняются к гипотезе о полиэтиологической природе заболевания: согласно этой концепции, астматический иммуноаллергический воспалительный процесс может быть запущен множеством различных причин, и в действительности триггером выступают различные комбинации таких факторов.

Определенную роль играет наследственность. К факторам риска относят любые раздражения верхних дыхательных путей: агрессивные химические испарения в загрязненном воздухе, аллергические реакции на растительную пыльцу или запах краски, острые респираторные вирусные инфекции, а также пищевые аллергены, бытовая пыль (где всегда в большом количестве присутствуют микроскопические клещи и продукты их жизнедеятельности), продолжительный прием некоторых медикаментов, заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Известно, что очередной приступ астмы может быть спровоцирован резким изменением погоды, сильным ароматом, эмоциональным потрясением, физической нагрузкой или любым другим сенсибилизирующим фактором.

Особую группу риска составляют люди, чьи профессии связаны с химической промышленностью, лакокрасочным производством, парфюмерией, пребыванием в запыленных помещениях и т.п.

Длительное течение астмы, особенно при отсутствии адекватного лечения, приводит к склерозу бронхиальных стенок (замещению паренхимы соединительной тканью), что дополнительно утяжеляет клиническую ситуацию.

Симптоматика

Клиническая картина бронхиальной астмы изучена достаточно хорошо; существует ряд классификаций, построенных на различных критериях (например, в зависимости от особенностей течения различают интермиттирующую и персистирующую формы, выделяют несколько степеней тяжести и терапевтической контролируемости, и т.д.).

Классическая клиника астмы включают следующие симптомы.

Приступ начинается мучительным надсадным кашлем, преимущественно в ночное или утреннее время: человек не может откашляться, при этом нарастает нехватка воздуха, чувство стеснения грудной клетки, удушье и прочие соответствующие симптомы. Пациент старается принять вынужденную позу, в которой дыхание поддерживается дополнительной мускулатурой и несколько облегчается: сесть, наклонившись вперед и упершись руками в колени. Утрачивается ритмичность дыхания, вдох становится коротким, судорожным (больной «хватает губами воздух»), а выдох долгим и трудным. Набухают шейные вены, лицо отекает. В фазе обратного развития приступа мокрота постепенно отходит, несколько приглушаются хрипы, удушье отступает по мере восстановления воздухоносных просветов в бронхах.

Дополнительно отмечается обусловленные гипоксией слабость, головная боль и головокружение, цианотичный оттенок кожи, тахикардия. Хроническим сердечно-легочным заболеваниям сопутствует специфическая деформация конечных пальцевых фаланг и ногтевых пластин (синдром барабанных палочек, синдром часовых стекол).

Однако даже в промежутках между приступами сохраняется характерное астматическое дыхание, – шумное, турбулентное, с хрипами и присвистом.

Типичными осложнениями бронхиальной астмы выступают сердечная и дыхательная недостаточность, эмфизема легких с соответствующим симптомокомплексом. Жизнеугрожающим развитием, особенно на фоне неадекватной терапии или ее отмены, является т.н. астматический статус – состояние практически непрерывного и постоянно усугубляющегося приступа, который без экстренной медицинской помощи может результировать летальным исходом.

Диагностика

Диагностика бронхиальной астмы требует пульмонологического обследования, начиная со сбора жалоб и подробного анамнеза, стандартного осмотра, аускультации, перкуссии. Производятся спирометрические пробы для оценки функций внешнего дыхания. Назначаются клинические и биохимические анализы, исследование газового состава и иммунных факторов крови, анализ мокроты. Из инструментальных методов в данном случае наиболее информативны рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия.

Лечение

Бронхиальная астма относится к числу тех заболеваний, лечение которых требует кардинальной коррекции образа жизни, бдительности пациента к собственному состоянию и постоянного соблюдения особого режима. Курение исключается сразу и безоговорочно, во многих случаях решается вопрос рационального трудоустройства (ряд профессий противопоказан). Необходимо максимально снизить вероятность контакта с любыми известными или предполагаемыми аллергенами.

В последнее время расширяется спектр медикаментозных средств, – не только в виде пресловутых «баллончиков», которые больной бронхиальной астмой должен постоянно иметь при себе, но и в других фармакологических формах, – способствующих купированию астматического приступа, восстановлению просвета и проходимости воздухоносных путей, отхождению гиперсекреторной слизи. Практикуется антигистаминная и десенсибилизирующая терапия, обязательно принимаются меры по профилактике (и антибиотическому лечению, если необходимо) острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания. Около 25% больных получают противовоспалительные глюкокортикостероидные препараты.

В целом, бронхиальная астма даже в тяжелых формах поддается лечению, и сегодня удается добиться устойчивых длительных ремиссий, – однако необходимым условием этого выступает ответственное отношение пациента к собственному здоровью и комплайентное следование всем рекомендациям лечащего врача-пульмонолога.

Источник

Бронхиальная астма (БА) — это хроническое аллергическое заболевание дыхательных путей, для которого характерны периоды обострения с явлениями обструкции бронхов и периоды ремиссии, т. е. полного отсутствия симптомов.

Пока это определение вряд ли внесло большую ясность в Ваше представление об БА. Почему она названа хроническим заболеванием? Ведь из самого определения следует, что у пациента с БА бывает очень хорошее состояние, когда он чувствует себя вполне здоровым. Что такое обструкция бронхов? Что такое ремиссия? Как ее добиться и можно ли забыть о БА, если симптомов нет?

Обструкция бронхов или приступ начинается после контакта с триггером (провоцирующий фактор), который приводит к спазму, аллергическому воспалению бронхов.

Клинически это ощущается чувством нехватки воздуха. Воздух проходит через суженные бронхи и появляется свистящее дыхание, слышимое на расстоянии. Из-за выдоха воздуха через суженные бронхи, в работу включаются мышцы, чтобы облегчить работу мышц пациент может принимать вынужденное положение, сидя с опорой на кисти рук (характерная поза для приступа). Приступ может быть острым и внезапным, а может развиваться постепенно.

А что же такое приступный период? Он может продолжаться несколько дней, недель, месяцев с повторяющимися обструкциями в дневное и ночное время.

Ремиссия — улучшение состояния больного при хроническом заболевании, когда отсутствуют симптомы болезни.

У людей с БА часто бывает длительная ремиссия, которую нельзя считать выздоровлением, т.к. обострение может возникнуть через несколько месяцев или десятилетий.

Длительная ремиссия формируется, когда больной БА получает базисную лекарственную терапию. Это фармакологическая ремиссия. Любая ремиссия лучше обострения, а фармакологическая ремиссия лучше длительного обострения без лечения.

Обструкция, всегда ли обструкция аллергическая

Обструкция бронхиальная — нарушение проходимости бронхиального дерева и его части, приводящая к снижению вентиляции и затруднению отхождения слизи. Причиной обструкции могут быть разные заболевания.

Рецидивирующая обструкция, вызываемая аллергенами (БА) — это обычно 3-и механизма:

- бронхоспазм гладкой мускулатуры бронхов;

- отек слизистой бронха, вызванный аллергическим воспалением;

- повышенная выработка воспалительного экссудата — слизи.

При рецидивирующей обструкции (хроническое воспаление), вызываемой инфекцией (бактерии, вирусы) механизмы развития другие:

1. Выраженная длительная гиперсекреция слизи.

2. Повышения вязкости бронхиального секрета.

3. Нарушения мукоцилиарного транспорта, что приводит к ухудшение дренажной функции бронхов, снижению местных защитных механизмов и создаются условия для персистирования бактериальной инфекции.

Ребенок при наличии хронического воспаления, элементарно не может откашлять, то количество слизи, которое находится в бронхах и они забиваются мокротой.

Причем данная ситуация может повторятся регулярно, при каждой инфекции.

Это состояние особенно легко возникает у детей первых 3 лет жизни, особенно при бездумном применении препаратов, разжижающих мокроту. Происходит так называемый эффект «заболачивания».

С одной стороны назначение данных препаратов должно привести к улучшению состояния дренажной функции бронхов, но на практике становится только хуже, т.к. ребенок не может откашлять такое количество мокроты.

И мне на приеме приходится разбираться, объясняя родителям, что если у ребенка рецидивирующая обструкция и есть аллергия, то это БА. А если при обследовании мы не находим у ребенка аллергию, то данная рецидивирующая обструкция никакого отношения к БА не имеет.

Ночной кашель

Очень часто приходят на прием родители с такой проблемой: наш ребенок кашляет по ночам сухо или влажно, может приступами до рвоты. Это у нас аллергия, в частности бронхиальная астма (БА).

На самом деле, одна из причин ночного кашля — БА. При этом заболевании навязчивый, спастический кашель возникает ближе к утру, обычно он связан с аллергией к клещу домашней пыли, живущему в постели, и к перу подушки.

Вторая по частоте — это ночной кашель у детей с аденоидитом или синуситом.

Для Вас не секрет, что у детей есть аденоиды, который находятся в носоглотке, и при попадании на них инфекции, они воспаляются. Воспаленные аденоиды продуцируют слизь, которая стекая по задней стенке вызывает кашель. И если днем ребенок эту слизь сглатывает, то ночью, она стекая, вызывает кашель. Туалет носа перед сном уменьшает кашель.

Отдельные эпизоды кашля сопровождают желудочно-пищеводный рефлюкс при попадании желудочного содержимого в гортань.

Вот такие разные заболевания, но проявлением их — ночной кашель.

Сами родители не смогут разобраться, что вызывает такой кашель. Поэтому если у вашего ребенка есть ночной кашель и нет диагноза, приходите и мы обязательно найдем причину этой проблемы.

Профилактика бронхиальной астмы

Чем могут родители детей с БА и сами больные помочь себе:

- прогулки на свежем воздухе не менее 2 часов в день;

- исключение контактов с аллергеном (например, домашними животными, табачным дымом, резкими запахами);

- профилактика хронических инфекций верхних дыхательных путей (закаливание и др. методы);

- употребление гипоаллергенных продуктов;

- при невозможности исключения контакта с аллергеном (например, аллергия на пыльцу, пух тополя) показаны сезонные курсы противоаллергических препаратов (препарат, дозировка и длительность курса определяется индивидуально врачом аллергологом);

- обязательный отказ от курения (в том числе и от пассивного);

- курсы лечебной физкультуры, возможно занятия спортом (если физическая нагрузка не провоцирует приступы БА);

- перемена места жительства (если больной проживает в старом сыром доме, на первом этаже).

Профилактика в помещении, где проживает больной БА:

- частая влажная уборка (не реже чем 2 раза в неделю);

- желательно отсутствие мягкой мебели, ковров, растений;

- постельное белье должно стираться не реже 1 раза в неделю при температуре 60º;

- специальные пыленепроницаемые чехлы для матрацев, одеял и подушек;

- подушки, одеяла не должны быть перьевыми, из пуха или шерсти, лучше использование синтетических материалов;

- не должно быть домашних животных;

- периодически проводить борьбу с домашними насекомыми (тараканами и другими), а если дом загородный, то и с грызунами.

Отрицательное воздействие курения на бронхиальную астму

Перечисляю только научно доказанные факты:

- Младенцы курящих во время беременности матерей в 4 раза больше склонны к «свистящим» заболеваниям на 1-м году жизни, даже если они не являются предрасположенными к БА детьми. А если являются?

- Курение в доме, где живет ребенок с БА или посещение им мест, где курят существенно утяжеляет течение заболевания.

- Курение матери оказывает большее отрицательное влияние на ребенка, чем курение отца потому, что мать больше времени проводит с ребенком. Кроме того, перенимается стереотип поведения. Известно, что 70% девочек курящих матерей начинают курить сами.

У родителей с астмой (БА) не обязательно будет больной ребенок, также у здоровых родителей существует вероятность, что ребенок может заболеть астмой.

Вам, вероятно, не раз приходилось слышать слово предрасположенность. Быть предрасположенным означает для человека большой риск заболеть чем-либо по сравнению с окружающими при одинаковых условиях жизни.

БА тоже относится к болезням с наследственной предрасположением. Риск заболеть БА существенно выше у детей, родственники которых (не только родители) страдают атопией (атопический дерматит (АД), поллиноз, аллергический ринит и т.д.). Кроме этого, огромное значение в ее возникновении имеет воздействие факторов окружающей среды.

Формула развития болезни:

Наследственность+воздействие факторов окружающей среды= БА

1. Если мама больна БА, у папы — поллиноз, у бабушки — лекарственная аллергия, а старшая сестра с пищевой аллергией — нетрудно предположить у ребенка существует огромный риск заболеть БА, даже если неблагоприятные влияния внешней среды будут минимальны.

2. Семья ребенка здорова, у одного из дальних родственников — АД. Роды протекали не совсем благополучно. Ребенок с рождения вскармливался молочными смесями, часто болел ОРВИ… Это как раз тот случай, когда неблагоприятные факторы внешней среды оказали решающее влияние на формирование БА.

Чем больше каждое слагаемое, тем вероятнее БА.

Не всегда реально вспомнить родственников с БА или атопией. Во-первых, потому что мы их не знаем. А во-вторых, примерно у 20% детей, больных БА, наследственность не отягощена по атопии.

Делайте выводы сами, принимайте решение каким образом уменьшить негативное воздействие факторов окружающей среды на вашего ребенка.

⠀

Источник