Бронхиальная астма и кардиограмма

Инфекционно-аллергические заболевания у детей. Под ред. действительного члена АМН СССР проф. Ю.Ф.Домбровской.Академия медицинских наук СССР. Москва. Медицина. 1965 год.

Инфекционно-аллергические заболевания у детей. Под ред. действительного члена АМН СССР проф. Ю.Ф.Домбровской.Академия медицинских наук СССР. Москва. Медицина. 1965 год.

Ведущие специалисты в области аллергологии и пульмонологии

Сизякина Людмила Петровна — директор НИИ клинической иммунологии, д.м.н„ профессор, заслуженный врач РФ, лауреат премии главы Администрации (губернатора) Ростовской области «Лучший ученый года»

Сизякина Людмила Петровна — директор НИИ клинической иммунологии, д.м.н„ профессор, заслуженный врач РФ, лауреат премии главы Администрации (губернатора) Ростовской области «Лучший ученый года»

Прочитать о докторе подробнее

Карпов Владимир Владимирович, Кандидат медицинских наук, Заведующий кафедрой детских болезней №3

Карпов Владимир Владимирович, Кандидат медицинских наук, Заведующий кафедрой детских болезней №3

Прочитать о докторе подробнее

Андриященко Ирина Ивановна, Врач-педиатр высшей квалификационной категории

Андриященко Ирина Ивановна, Врач-педиатр высшей квалификационной категории

Прочитать о докторе подробнее

Забродина Александра Андреевна, Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, МБУЗ «Детская городская больница №2» города Ростова-на-Дону

Забродина Александра Андреевна, Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, МБУЗ «Детская городская больница №2» города Ростова-на-Дону

Прочитать о докторе подробнее

Редактор страницы: Крючкова Оксана Александровна

Редактор страницы: Крючкова Оксана Александровна

Н. А. Тюрин

До настоящего времени метод электрокардиографии редко применялся при изучении функции сердца у больных бронхиальной астмой, а результаты проводившихся исследований разноречивы.

Александер, Лютен (Alexander, Luten) и др. при электрокардиографическом исследовании больных бронхиальной астмой не находили ясно выраженных изменений сердца.

Б. Б. Коган, С. Л. Агабабова, К. С. Мураджанян, Л. Л. Певзнер и 3. П. Трусова и др. у больных астмой наблюдали отклонение электрической оси сердца вправо и увеличение систолического показателя, а также увеличение интервалов р—Q и QPS, смещение S—T, изменение зубцов Р и Т. Эти изменения электрокардиограммы, по мнению авторов, свидетельствуют о миокардиодистрофии, развившейся ввиду’ повышения давления в системе легочной артерии и гипоксии.

Изменение электрокардиограммы у больных бронхиальной астмой наблюдали также Е. В. Сидорова, А. И. Кузеев, Т. С. Лавринович, А. И. Розно, Хайош (Hajos), Кан (Kahn)

Н. Н. Мерцалова производила электрокардиографическое обследование больных астмой в 10 отведениях (3 стандартных и 7 грудных) до и после физической нагрузки. При этом наиболее выраженные изменения наблюдались у больных тяжелой формой астмы.

Все приведенные выше литературные данные относятся к взрослым больным. Применение электрокардиографии при этом заболевании в педиатрии описано лишь в единичных работах. С. Г. Звягинцева при исследовании 14 детей, Энгельгардт и Дербе (Engelhardt, Derbes) при исследовании 17 детей, больных астмой, не встречали выраженных изменений электрокардиограммы, а имеющиеся отклонения относили к функциональным или возрастным особенностям.

Однако клинические наблюдения показывают, что у больных бронхиальной астмой функция сердца нередко нарушается вплоть до декомпенсации по правожелудочковому типу (Ю. Ф. Домбровская, Б. Б. Коган и др.).

В. К. Сосновский и М. В. Иванова у 35 детей с астмой обнаружили отчетливые изменения электрокардиограммы, степень которых определялись тяжестью заболевания.

Проводя всестороннее обследование детей, больных бронхиальной астмой, мы наряду с другими методами (рентгенография, капилляроскопия, функциональные пробы и пр.) у 40 детей применяли также электрокардиографию. Возраст обследованных больных колебался от 3 до 14 лет.

Почти все дети родились в срок, с хорошим весом, вскармливались грудью матери и развивались нормально. В раннем возрасте большинство детей страдало экссудативным диатезом. Из перенесенных заболеваний до появления приступов бронхиальной астмы основное место занимают болезни органов дыхания (бронхит, пневмония). Длительность заболевания астмой колебалась от 1 года до 10 лет. Тяжесть течения была различной: легкая форма—у 15, средней тяжести—у 17 и тяжелая—у 8 детей. Помимо бронхиальной астмы, у 38 детей (из 40) имелась хроническая пневмония: у 6—начальная стадия, у 21—выраженная и у 11—бронхоэктатическая. Больные находились в клинике в среднем 25 дней. После выписки большинство из них наблюдалось амбулаторно в течение 2—3 лет.

Электрокардиограммы регистрировались аппаратом системы «Сименс» при каждом обследовании в 3 стандартных и 2 грудных отведениях (CRi и CRs). Всего проведено 118 обследований, т. е. в среднем по 3 у каждого больного. Электрокардиограммы снимались в ближайшие часы и дни после приступа астмы и в межприступном периоде, у 11 детей—во время приступа астмы.

Во время приступа бронхиальной астмы наблюдалась выраженная тахикардия. На электрокардиограмме (даже у детей старшего возраста) интервал R—R нередко уменьшался до 0,45—0,50 секунды, частота сердечных сокращений равнялась 120—130 в минуту. Интервал R—R уменьшался в основном за счет отрезка Т—Р, т. е. уменьшалась диастола сердца. Соответственно была относительно увеличена электрическая систола сердца (интервал QRST). У всех больных имелась выраженная правограмма, индекс нередко равнялся —20 и даже —27. Изменялись также зубцы Р и Т, комплекс QRS и интервал 5—Т.

Б. Б. Коган, С. Л. Агабабова, Н. Н. Мерцалова и др. наблюдали у взрослых больных бронхиальной астмой увеличенный зубец Р во II и III отведениях. У большинства наблюдавшихся нами детей также имелись изменения зубца Р, причем чаще он был увеличен и уширен во II и III отведениях. Нередко отмечалась зазубренность и заостренность его (например, у Вовы X., 11 лет). В межприступном периоде изменение зубца Р наблюдалось реже. Комплекс у большинства больных был изменен, зазубрен, утолщен или расщеплен (чаще во II и III отведениях), зубец ^i-cri снижен. Длительность QRS у большинства детей равнялась верхней границе возрастной нормы (0,07—0,08 секунды), а у одного—0,13 секунды. Комплекс QRS изменялся также в межприступном периоде астмы. Лишь во II отведении расщепление его у некоторых больных исчезало.

Б. Б. Коган, С. Л. Агабабова и др. наблюдали смещение сегмента S—Т у больных бронхиальной астмой. У 15 обследованных нами детей также отмечалось смещение S—Т во II— III и CRi отведениях, у одного—в 3 отведениях, у 8—в 2 отведениях и у 6—в одном отведении. Во время приступа астмы интервал S—Т чаще смещался книзу, а в межприступном периоде—кверху. Зубец Т во время приступа бронхиальной астмы был снижен во всех отведениях, а по миновании приступа увеличивался. Примером указанных изменений электрокардиограммы может служить следующее наблюдение.

Вова X., 11 лет, поступил в клинику 2/XI 1955 г. во время приступа бронхиальной астмы. Родился недоношенным (на VIII месяце), весом 2400 г. С 6 месяцев страдал экссудативным диатезом, с Н/2 лет часто болел бронхитом и пневмонией. В 2‘/2 года после обострения хронической пневмонии появились приступы бронхиальной астмы. В 7 лет перенес корь, коклюш, ветряную оспу, эпидемический паротит. Перед поступлением в клинику приступы удушья повторялись ежедневно в течение 2 недель.

При поступлении состояние тяжелое. Положение вынужденное, полусидячее Кожа бледная, лицо одутловато, синюшное, экзофтальм. Дыхание затруднено, на расстоянии прослушиваются сухие, свистящие хрипы (больше на выдохе). Выраженная эмфизема легких. Пульс частый, артериальное давление 114/70 мм рт. ст., определялось только во время выдоха (во время вдоха тоны Короткова не прослушивались). Сердце «срединного» характера, тоны глухие.

После инъекции адреналина состояние улучшилось, приступ удушья прекратился через 7 минут, артериальное давление снизилось. На 2-й день (3/XI) утром приступ удушья повторился. При этом появилась выраженная тахикардия (до 120 ударов в минуту), артериальное давление повысилось, до 130/80 мм рт. ст., определялось также только во время выдоха.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

На электрокардиограмме отмечалось отклонение электрической оси сердца вправо, зубец Р2 увеличен, уширен и зазубрен. £i-cri снижен, QRS2~3-cri расщеплен. Имелось удлинение электрической систолы сердца на 0,06 секунды; систолический показатель увеличен на 10%. 3убец Т снижен во всех отведениях, а в отведении CRi — отрицательный (рис. 32). В межприступном периоде отмечалась небольшая брадикардия. Удлинение электрической систолы сердца на 0,05 секунды. Систолический показатель увеличен на 5,9%. Зубец Р2 по-прежнему увеличен и уширен, а Р3 умень

шен, зазубрен. Расщепление комплекса QRS2 исчезло, a QRS3 как и во время приступа, расщеплен. Зубец Т увеличился во всех отведениях. 7’cri из отрицательного стал положительным (рис. 33).

При клиническом и рентгенологическом исследовании в межприступном периоде отмечалось умеренное расширение сердца вправо, сглаженная талия и некоторое выбухание дуги легочной артерии. Тоны сердца глухие, на верхушке и в пятой точке прослушивался систолический шум. Второй тон на легочной артерии усилен.

Клиническое обследование и данные электрокардиографии данного больного свидетельствовали о нарушении функции сердечно-сосудистой системы и об изменении сердечной мышцы, которые были резко выражены во время приступа астмы и оставались также в межприступном периоде. Эти изменения, очевидно, являются следствием гипоксемии, гипоксии и увеличения нагрузки на сердце в результате повышения артериального давления в малом и большом кругах кровообращения.

Изменения электрокардиограммы наблюдались также и в межприступном периоде астмы. В этом периоде у большинства больных (34) отмечалась синусовая аритмия: длительность интервала R—R колебалась от 0,65 до 1,20 секунды. Наряду с синусовой аритмией у половины детей имелась брадикардия.

Частота сердечных сокращений у них иногда уменьшалась до 56—62 ударов в минуту. У больных тяжелой формой астмы с выраженными изменениями легких (хроническая пневмония, бронхоэктазы) и в межприступном периоде регистрировалась тахикардия. Экстр асистолия у наблюдаемых нами больных не отмечалась.

Интервал P—Q у 35 больных равнялся возрастной норме, а у 5 несколько превышал ее. Последнее, возможно, объясняется нарушением тонуса вегетативной нервной системы наряду с изменением миокарда предсердий.

Выше было указано, что во время приступа астмы наблюдалась выраженная правограмма. По миновании приступа от

клонение электрической оси сердца вправо уменьшалось, однако у большинства больных правограмма оставалась. По мнению некоторых исследователей, у практически здоровых детей часто встречается правый тип электрокардиограммы. Однако А. Б. Воловик пишет, что у детей дошкольного и шкального возраста превалирует нормальный тип электрокардиограммы.

Р. Э. Мазо у детей дошкольного возраста одинаково часто встречал как нормальный, так и правый тип электрокардиограммы. Левый тип у дошкольников наблюдался реже. У детей школьного возраста, по данным Р. Э. Мазо, превалирует нормальный тип, хотя и правый тип наблюдается нередко (у 23 детей).

Расхождение литературных данных об изменении электрической оси сердца у детей в некоторой степени, возможно, объясняется отсутствием единого метода определения типа электрокардиограммы. Мы определяли тип электрокардиограммы по индексу (R + S3) — (Rz + S 1) формулы Уайта, видоизмененной Л. И. Фогельсоном. Нормограммой считалась электрокардиограмма с индексом от +6 до —2, левограммой — с индексом от +7 и выше, а правограммой от —3 и ниже.

Как известно, отклонение электрической оси сердца происходит в случае преимущественного изменения миокарда одного из желудочков или при изменении положения сердца в грудной клетке. Во время приступа бронхиальной астмы у больных наблюдается выраженная эмфизема легких, в связи с чем сердце становится «срединным» или «капельным». Изменение положения сердца в грудной клетке во время приступа приводит к отклонению электрической оси сердца вправо.

Для того чтобы исключить (или уменьшить) влияние эмфиземы легких на изменение электрической оси сердца, мы основное внимание уделяли электрокардиограммам, снятым у больных в межприступном периоде астмы. При этом у 22 детей (из 40) наблюдался правый тип электрокардиограммы, из них у 17 была выраженная правограмма. Нормальный тип электрокардиограммы отмечался у 12 детей, а левый—у 6. Правый тип наблюдался чаще у больных тяжелой формой астмы и выраженной хронической пневмонией.

Как показали исследования многих авторов, в норме процессы возбуждения и сокращения сердечной мышцы тесно связаны между собой. На электрокардиограмме процессу возбуждения желудочков соответствует отрезок Q—Т, названный электрической систолой сердца. Длительность систолы сердца зависит от многих причин: от частоты сердечных сокращений, состояния миокарда, проводниковой системы и пр. Благодаря сложным исследованиям и вычислениям установлена нормальная длительность Q—Т при различной частоте сердечных сокращений. Мы пользовались таблицами Л. И. Фогельсона, в которых указана нормальная длительность Q—Т при различном ритме.

У большинства обследованных детей продолжительность электрической систолы желудочков была увеличенной: у 22— на 0,04—0,06 секунды, у 10—на 0,02—0,03 секунды. Только у 8 больных систола сердца соответствовала норме или превышала ее на 0,01 секунды. В соответствии с удлинением электрической систолы желудочков увеличивался также и систолический показатель, т. е. выраженное в процентах отношение длительности отрезка Q—Т к длительности всего сердечного цикла (по Л. И. Фогельсону). Нередко систолический показатель был увеличен на 10% (например, у Вовы X). Удлинение электрической систолы сердца и увеличение систолического, показателя чаще встречались у больных с тяжелой формой астмы и наряду с другими данными электрокардиограммы свидетельствовало об изменении миокарда.

Таким образом, при обследовании 40 детей, больных бронхиальной астмой, нередко наблюдались изменения показателей электрокардиограммы.

Во время приступа бронхиальной астмы на электрокардиограмме отмечались: низкий вольтаж зубца R (особенно в I отведении), расширенный, увеличенный, заостренный или зазубренный зубец Р2-з, отрицательный или двухфазный зубец Гз в отведении CRь смещение сегмента S — Т, зазубренность и расщепление QRS комплекса QRS (чаще во II и III отведениях). Ритм сердечных сокращений почти всегда был правильный; наблюдалась выраженная тахикардия. Электрическая систола сердца и систолический показатель увеличены. Имело место выраженное отклонение электрической оси сердца вправо, а нередко и преобладание электрической активности правого желудочка. Указанные изменения электрокардиограммы чаще наблюдались у больных тяжелой формой бронхиальной астмы.

В межприступном периоде бронхиальной астмы у многих больных появлялась выраженная брадикардия и синусовая аритмия (дыхательная), отклонение электрической оси сердца вправо уменьшалось, однако у большинства больных оставалась правограмма. Менее выражено было также и преобладание электрической активности правого желудочка. Длительность электрической систолы сердца и систолический показатель оставались увеличенными. Величина зубцов Р2_з по миновании астматического состояния уменьшалась, но они все же оставались увеличенными, заостренными или зазубренными. Нередко также уменьшалось или исчезало расщепление комплекса QRS. Зазубренность и расщепление этого комплекса в отведениях III и CRi были хорошо выражены и в межприступном периоде астмы. Вольтаж зубца R в межприступном периоде немного увеличивался, а зубца Р2-з — снижался.

Изменения электрокардиограммы были более выраженными у больных с тяжелым течением бронхиальной астмы, осложненной хронической пневмонией, и свидетельствовали о наличии изменений сердечной мышцы (преимущественно правого желудочка).

При сопоставлении полученных нами данных с наблюдениями Л. Н. Церковной, Н. В. Готман и других авторов, изучавших состояние сердечно-сосудистой системы при хронической пневмонии у детей, оказалось, что у обследованных нами больных изменения электрокардиограммы были более выраженные, наблюдались чаще и появлялись в более ранних стадиях хронической пневмонии. Все это свидетельствует о неблагоприятном влиянии бронхиальной астмы на сердечно-сосудистую систему. Поэтому у больных астмой надо тщательно исследовать функцию органов кровообращения и при необходимости назначить сердечные средства наряду со спазмолитическими.

В.ОК. 01.03.2016г.

ОПТ.ОК. 01.03.2016г.

Источник

Синдром, возникающий внезапно при левожелудочковой сердечной недостаточности, – сердечная астма. Застой крови в кровеносной системе провоцирует приступы затрудненного дыхания, переходящие в удушье.

Так как этот синдром может привести к смерти, в первые минуты приступа нужно срочно обращаться за неотложной помощью. Лечение должно быть комплексным и проводиться в рамках стационарного режима. Кардиолог проводит необходимые обследования, собирает анамнез и на основе полученных данных выбирает схему лечения.

Сердечная астма: общая информация

Сердечная астма — это тяжелое состояние организма, для которого характерны резкие приступы осложненного дыхания вплоть до удушья. Случаются такие приступы чаще ночью, длятся они 3-5 минут, но бывают и более долгие, до часа. Кардиологи относят этот вид астмы к симптомам острой сердечной недостаточности на малом круге кровообращения (сердце-легкие-сердце).

По своей сути каждый приступ – это попадание жидкости в органы дыхания. Застой крови в сосудах легких становится причиной затрудненного вдоха, потери сознания, тахикардии и иных нарушений. Без принятия мер на фоне синдрома развивается масштабный альвеолярный отек легких, который приводит к смерти.

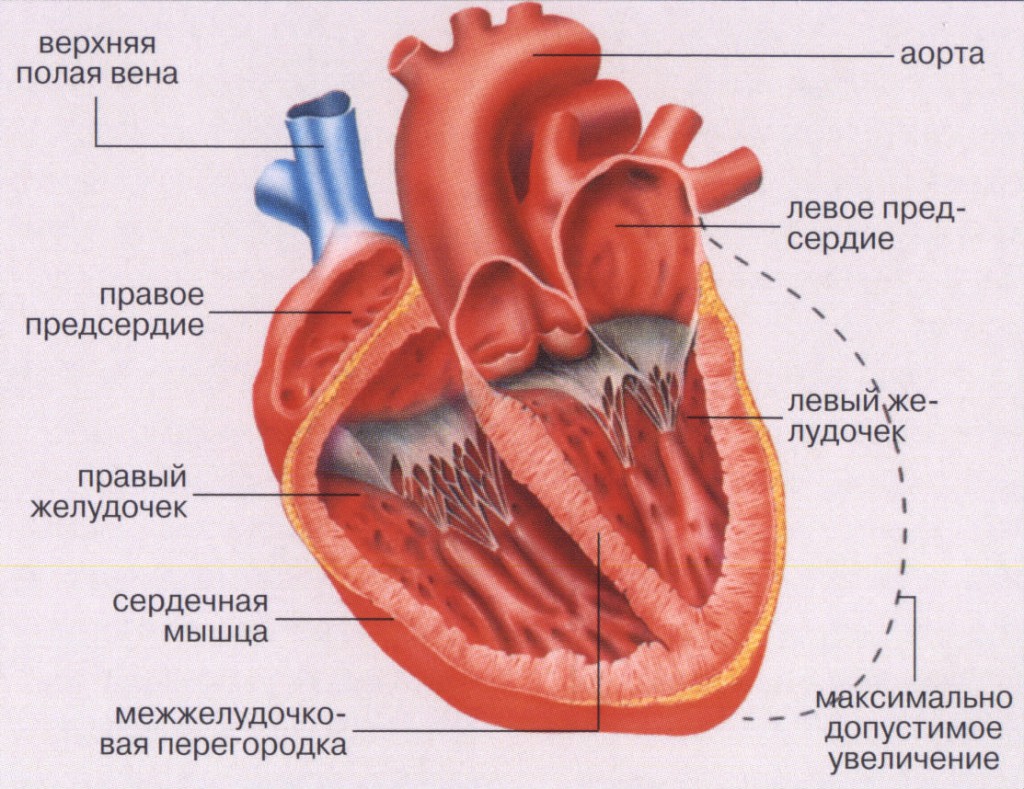

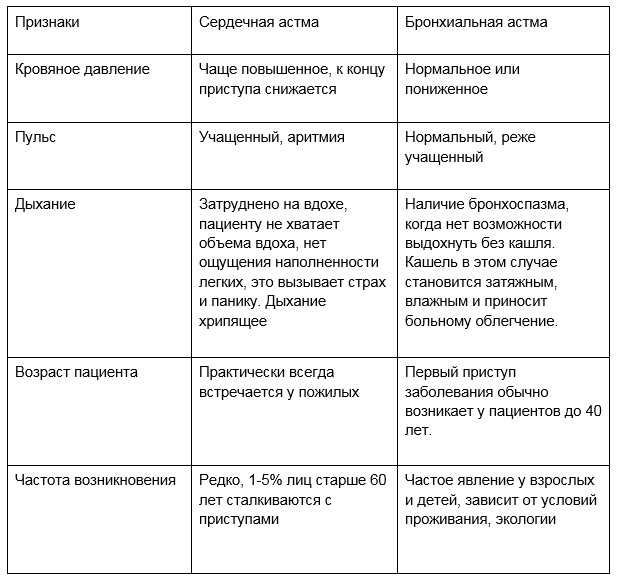

Астма бронхиальная и сердечная: отличия

По внешним признакам различия между сердечной астмой и бронхиальной незначительны. Даже специалист на первый взгляд не сможет точно определить природу приступа. Но обычно известна первопричина – заболевание в анамнезе. Бронхиальная, как правило, начинается с аллергии и нарушений работы дыхательной системы, а сердечная – с патологий в области кровеносной системы и сердца.

Трудности при вдохе — главное отличие сердечной астмы от бронхиальной астмы, для которой характерно затруднение при выдохе.

Признаки сердечной астмы также нужно отличать от состояний нервного припадка, сужения дыхательных путей и гортани из-за отека Квинке или сдавливания вен средостения в результате травмы.

Механизм развития и причины сердечной астмы

Причин возникновения синдрома много. Сердечную астму могут спровоцировать такие состояния, как:

- кардиомиопатия;

- острое воспаление сердечной мышцы;

- аневризма;

- ишемическая болезнь;

- стеноз (сужение) митрального клапана;

- истончение миокарда, инфаркт;

- аритмия, тахикардия;

- избыток крови в системе и, как следствие, – высокое артериальное давление (гипертония);

- нарушения работы левых отделов сердца

- также провоцируют приступы образования, перекрывающие ток крови – опухоли, тромбы.

Кроме непосредственно сердечных патологий, повлиять на ухудшение дыхания могут аллергические реакции, пневмония, нарушения циркуляции крови в головном и спинном мозге — инсульты (ишемический, геморрагический).

Провоцирующими факторами являются прежде всего:

- длительное нахождение в неподвижном состоянии;

- злоупотребление алкоголем;

- гестоз у беременных;

- употребление большого количества жидкости и соли, особенно в вечернее время (соль дополнительно задерживает воду, это становится причиной отека легких и нарушений работы сердца);

- постоянные стрессы, из-за которых повышается давление, возникает аритмия, сердце перестает работать в привычном ритме.

Так или иначе, во всех случаях причиной сердечной астмы становится избыточная нагрузка на сердце. Невозможность вдохнуть полной грудью может быть спровоцирована чрезмерной физической нагрузкой, стрессом либо появляется внезапно, без особых причин, на фоне серьезных проблем с кровеносной системой.

Особенности приступа

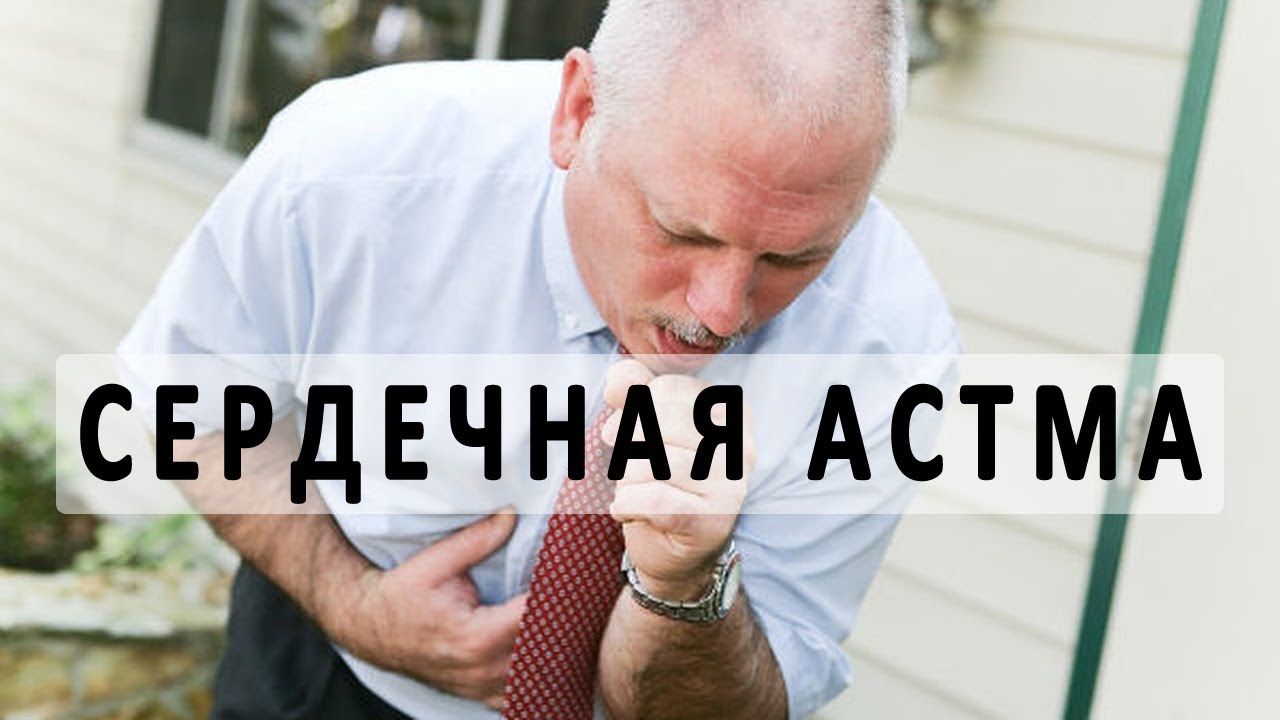

Спрогнозировать приступ заранее невозможно. Развивается он стремительно. Пациенты с заболеваниями сердца должны знать о риске кардиальной астмы, о том, что может положить начало приступу, его первые признаки и правила оказания первой помощи. Обычно приступ случается, когда человек ложится: меняется положение тела, а вместе с ним интенсивность движения крови. Кровь активнее приливает к легким и там задерживается:

- левое предсердие, которое должно принять объем крови из легких, не справляется с этой задачей;

- митральный клапан между предсердием и желудочком дает сбой, и нарушается направление тока крови;

- левый желудочек не в состоянии протолкнуть кровь в большой круг кровообращения.

Кровь остается в системе малого круга, застой в легких нарастает. Начинаются проблемы с дыханием, повышается давление. Чем серьезнее нарушения в работе сердца, тем меньше провоцирующей физической или эмоциональной нагрузки нужно, чтобы начался приступ.

Малый круг кровообращения в организме человека выглядит так: из правого желудочка кровь проходит через легкие, обогащается кислородом и возвращается в левое предсердие. Механизм развития сердечной астмы связан с неправильной работой именно левой стороны сердца. Если левое предсердие из-за спазма, слабости или по каким-то другим причинам не способно принять в себя объем крови, то происходит ее застой в легочных венах.

Дальнейший патогенез сердечной астмы — интерстициальный отек легких из-за того, что в сосудах возрастает давление, и плазма крови через капилляры попадает в легкие. Именно поэтому кардиальная астма считается жизнеугрожающим состоянием: если не помочь пациенту вовремя, последствия могут быть необратимыми, пациент задохнется из-за жидкости в легких.

Симптомы

Приступ при сердечной астме обычно начинается внезапно. Но предпосылками могут стать постепенно нарастающие проблемы незадолго до появления синдрома. Предвестники появляются на протяжении 2-3 дней: пациент может жаловаться на нарушения дыхания, дискомфорт в грудной клетке при перемене положения тела из вертикального в горизонтальное.

Появляется непривычная одышка даже после небольшой нагрузки или стресса. Признаки могут быть разной степени выраженности, и пациенты, не имевшие ранее серьезных проблем с сердцем, зачастую не обращают на это внимание, ссылаясь на сильную усталость или стрессы.

Сам приступ астмы начинается с внезапной нехватки воздуха. Чаще это происходит во время сна, пациент просыпается от того, что не может вдохнуть. Клинические проявления сердечной астмы:

- каждый вдох дается с трудом. Основной симптом – шумное дыхание и отсутствие ощущения наполненности легких кислородом;

- дыхание учащается, но не приносит облегчения, оставаясь поверхностным;

- кожа бледнеет из-за недостатка крови в капиллярах, вокруг губ появляется заметная синюшность, синеют кончики пальцев;

- человек принимает специфическое положение ортопноэ: садится, выпрямляет и немного наклоняет вперед верхнюю часть тела, шею изгибает. Если сесть некуда, пациент упирается руками в стол, спинку кровати, стену. Таким образом он инстинктивно снижает нагрузку на дыхательную систему, чтобы в легкие поступало больше кислорода;

- пульс учащается, сердце бьется в непривычном ритме: слишком быстро или сбивчиво (аритмия);

- вены на шее набухают из-за нарушения оттока крови из верхней части тела;

- через некоторое время (10-15 минут) появляется сухой кашель, который облегчения не приносит. Хрипы при этом влажные и хорошо слышны.

Эти симптомы сердечной астмы вызывают панику, которая усугубляет состояние. Страх появляется из-за кислородного голодания мозга, он заставляет еще больше сжиматься мышцу предсердия, попытки откашляться не дают кислороду попадать в легкие. Поэтому пациентам во время приступа нужно постараться успокоиться и не поддаваться страху.

Осложнения сердечной астмы

Главное осложнение сердечной астмы при длительном застое крови в легких – это обширный отек:

- при кашле начинает отделяться мокрота в небольших количествах;

- кожные покровы приобретают сероватый оттенок, появляется обильный холодный пот из-за нарушения терморегуляции;

- состояние, которое угрожает жизни больного, сопровождается сильной аритмией, тахикардией, розовой пеной изо рта. Кожа синеет из-за длительной нехватки воздуха. Больной не может дышать.

Поэтому уже при первых признаках кардиальной астмы нужно сразу вызывать врача, чтобы не доводить до заполнения альвеол жидкостью и удушья.

Диагностика

При прослушивании стетоскопом врач замечает хрипы в нижней части легких, специфические шумы в сердце и чрезмерное напряжение тех мышц спины и межреберных пространств, которые в обычном состоянии в процессе дыхания не участвуют.

Чтобы подтвердить диагноз «кардиальная астма», после купирования приступа врач назначает:

- ЭКГ;

- рентгенография легких;

- ЭхоКГ.

Для диагностики сердечной астмы достаточно результатов этих обследований. Дополнительно можно сдать анализ крови. Если приступ произошел на почве сердечной недостаточности, то в результатах будут видны последствия серьезных нарушений в работе кровеносной системы.

Первая помощь при приступе

Первым пунктом алгоритма действий является звонок в скорую помощь с четким, быстрым и понятным описанием симптомов состояния больного. Затем меры по оказанию неотложной помощи при сердечной астме должны быть направлены на облегчение дыхания и восстановление работы сердечной мышцы.

Исход приступа во многом зависит от тех людей, которые находятся рядом с пациентом: в тяжелом состоянии больной редко может добраться до телефона, вызвать врача, открыть окно, не говоря уже об остальных мерах. Окружающие должны действовать быстро, четко и без паники:

- Первый пункт доврачебной помощи при сердечной астме – помочь пациенту сесть. Ноги опустить на пол, под спину организовать опору (подушки, спинка стула). При таком положении воздух лучше проникает в легкие и активизируется движение крови по большому кругу кровообращения в нижние конечности.

- Освободить грудную клетку больного от стесняющей одежды.

- Приток свежего воздуха поможет больному меньше паниковать. Поэтому открытое окно будет оптимальным вариантом. Иногда под рукой может оказаться баллон с кислородом – в этом случае он будет как нельзя кстати.

- Через 10 минут поместить ноги пациента в тепло: таз с водой, грелка, одеяло. Сухое или влажное тепло усилит приток крови в нижнюю половину тела и отток из верхней.

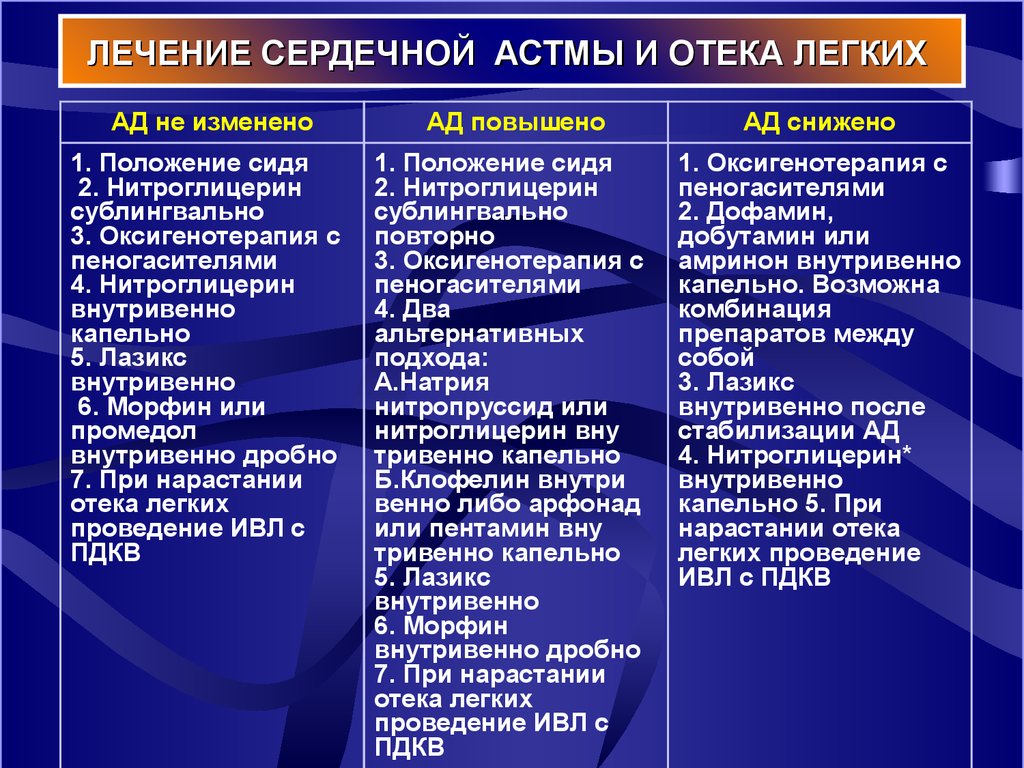

- При высоком давлении применяются препараты с сосудорасширяющим действием.

- Если давление высокое, а препаратов под рукой нет, накладывают жгут на бедро поверх одежды в 15 см от паха. Держат такой жгут не более 30 минут. Снимают, как только давление стабилизируется. Жгут уменьшает нагрузку на верхнюю половину тела, не пропуская кровь из большого круга кровообращения в сердце и далее в малый круг. Жгут может накладывать только человек, имеющий необходимые навыки. Неправильное наложение приводит к нарушению кровообращения и иннервации конечности.

- Избежать отека легких помогает вдыхание паров этилового спирта. Его достаточно нанести на вату, ткань или марлю и держать возле лица больного.

Бригада скорой помощи обеспечивает больного кислородной маской, вводит нейролептики внутримышечно для купирования панической атаки и сильные анальгетики, чтобы устранить сердечные боли. Одним из способов снизить давление является кровопускание.

В сложных случаях добавляются препараты для снижения уровня жидкости в организме (мочегонные). Препараты из группы гликозидов помогают снять спазмы сердечной мышцы и наладить ток крови. Экстренно проводится электрокардиостимуляция для выравнивания ритма.

Лечение сердечной астмы

Сразу после приезда бригады скорой помощи и купирования приступа больной либо остается на амбулаторном лечении, либо отправляется в стационар. Решение принимается врачами совместно с пациентом. Лучше соглашаться на госпитализацию, ведь в условиях больницы все обследования проведут быстрее, чем в поликлинике. В любом случае нельзя оставлять кардиальную астму без внимания. Приступ может повториться, когда и где это произойдет, неизвестно.

Лечение сердечной астмы комплексное. Сначала проводятся необходимые анализы и обследования. Врач-кардиолог оценит состояние сердца и легких после приступа и выберет тактику лечения.

Обычно при сердечной астме показаны лекарства, которые:

- устраняют отеки, выводят лишнюю жидкость из организма;

- укрепляют сердечную мышцу;

- восстанавливают ритм сердца и нормализуют давление.

Особенности диеты

Помимо лекарственных препаратов, назначается строгая диета. Рацион должен быть разнообразным, пища приготовлена с максимальным сохранением полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Общие правила диеты таковы:

- практически полный отказ от соли;

- пища должна быть легкой, чтобы не задерживалась в организме: супы, мелкорубленые и пюрированные продукты, тушеные и приготовленные в пароварке овощи;

- как можно меньше жиров, подвергшихся тепловой обработке. Идеальными будут блюда отварные и на пару, совсем без масла;

- каши на воде и молоке;

- легкие молочные продукты;

- отварные яйца, свежие овощи и фрукты;

- питьевой режим умеренный. Сразу после приступа лучше ограничивать употребление жидкости (не более 1,5 л в сутки). В дальнейшем можно оставить стандартную норму — 2 л в день.

Не наедаться и не напиваться перед сном. От ужина до сна должно пройти 3 часа.

В первую очередь дальнейшее лечение фокусируется на устранении причины, которая вызвала приступ астмы. Если сердечная недостаточность была вызвана более серьезным заболеванием, врач назначает специфические препараты для его лечения и продолжает наблюдение. После обследования может выясниться, что пациенту необходима операция на сердце. Не стоит отказываться от этого шанса на полноценную жизнь.

Прогноз

Исход приступа сердечной астмы зависит от причин ее возникновения и от того, насколько серьезно отнесется сам пациент к своему состоянию. Выполнение всех рекомендаций кардиолога и прием всех прописанных лекарств в некоторых случаях – мера достаточная для того, чтобы приступ больше не повторился. Но все же этот синдром не возникает без серьезного заболевания, которое требует постоянного контроля, смены образа жизни и привычек.

Даже при общем отличном состоянии пациента прогноз остается неблагоприятным. Считается, что приступ может начаться в любой момент. Состояние, угрожающее внезапной смертью, требует тщательного контроля и бережного отношения пациента к своему здоровью.

Профилактика сердечной астмы

Пациент с любыми болезнями сердца должен знать о риске возникновения сердечной астмы и принимать меры по ее профилактике.

В первую очередь нужно следить за состоянием сердца. Регулярное