Бронхиальная астма экзогенная форма персистирующее

Бронхиальная астма относится к числу наиболее серьезных заболеваний дыхательной системы и имеет несколько разновидностей. Персистирующей формой бронхиальной астмы называется вид болезни, сопровождающийся постоянными проявлениями, в том числе регулярными спазмами бронхов.

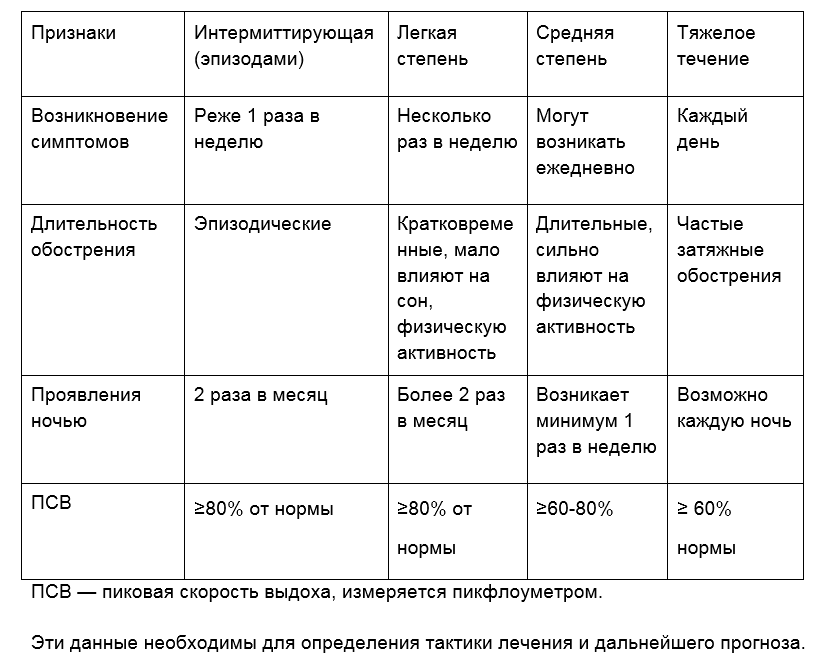

В зависимости от тяжести бронхиальная астма подразделяется на интермиттирующую, то есть эпизодическую, и персистирующую – хроническую разновидность патологии. Такая болезнь может продолжаться годами, она характеризуется тяжелым течением со многими осложнениями и требует постоянного лечения.

Что такое персистирующая астма

При выставлении диагноза бронхиальной астмы слова «персистирующее течение» указывают на то, что патология хроническая, сопровождается регулярными спазмами бронхов. Является одной из распространенных и опасных форм этой болезни дыхательной системы.

Постоянные обострения, сопровождающие персистирующее течение астмы, возникают на фоне воспаления дыхательных путей, вызванного воздействием определенных раздражителей. В результате этого слизистая оболочка бронхов отекает и начинает активно вырабатывать повышенное количество слизистого секрета, необходимого для защиты.

В клиническую картину персистирующей бронхиальной астмы входят ощущение тяжести в области грудной клетки, приступы удушья, тяжелое дыхание, а также постоянный кашель. Больной не имеет возможности дышать полной грудью или полностью выдохнуть.

Заболевание развивается на протяжении многих лет, периоды ремиссии регулярно сменяются периодами обострения, доставляя человеку неприятные ощущения, мешая нормальной жизни.

Классификация персистирующей астмы

В зависимости от степени тяжести заболевания дыхательной системы выделяется несколько разновидностей персистирующей астмы, каждая из которых имеет характерные проявления и особенности течения:

- легкая;

- средняя;

- тяжелая.

При легкой персистирующей бронхиальной астме приступы удушья беспокоят пациента 1-2 раза на протяжении недели и 2-4 раза в месяц по ночам. Ежедневные приступы отсутствуют, если нет агрессивного воздействия внешних факторов. Приступы могут мешать жизни больного, нарушать сон.

В случае астмы средней степени тяжести наблюдаются следующие симптомы: ночные приступы чаще 1-2 раз в неделю, дневные приступы могут возникать несколько раз на протяжении 7 дней. Человек не может вести активную, полноценную жизнь, так как у него нарастают проявления дыхательной недостаточности.

Тяжелая форма заболевания астмы сопровождается регулярными удушающими приступами, которые могут беспокоить пациента каждый день и ночь. Физическая активность резко ограничена. Купирование удушья проводится при помощи специальных лекарственных препаратов.

Также выделяется понятие астматического статуса – патологического состояния, опасного для жизни человека. Чаще всего развивается резко и неожиданно, сопровождается тяжелыми приступами удушья, устойчивыми к медикаментозному лечению.

Для их купирования применяются лекарственные препараты из группы кортикостероидов. Лечение астматического статуса производится только в условиях стационара, так как данное состояние представляет серьезную угрозу для жизни больного.

Причины развития персистирующей астмы

Развитие персистирующей астмы связано с агрессивным воздействием определенных факторов окружающей среды и особенностями организма человека. К наиболее распространенным причинам данного заболевания относятся:

- Наследственный фактор.

- Аллергия.

- Инфекционные болезни.

- Ожирение различной степени.

- Работа на вредных производствах.

- Плохая экологическая обстановка.

Генетическая предрасположенность играет чрезвычайно важную роль в процессе формирования бронхиальной астмы персистирующего типа. В случае если у кого-нибудь из родителей диагностирована данная патология, вероятность ее развития у ребенка значительно повышается.

Аллергические реакции – одна из основных причин бронхиальной астмы. Аллергены могут проникнуть в дыхательные пути как в домашней обстановке, так и на улице, в офисе или на производстве. К наиболее распространенным аллергенам относятся продукты питания, лекарственные препараты, шерсть домашних животных, косметика или средства бытовой химии, частицы пыли, табачный дым, парфюмерия.

Такие инфекционные заболевания, как бронхит, пневмония, ОРВИ или грипп, оказывают негативное воздействие на ослабленный организм аллергика, что может стать причиной развития очередного удушающего приступа, для снятия которого применяются лекарственные средства.

Клиническая картина

При персистирующем течении бронхиальной астмы наблюдается ярко выраженная клиническая картина, поэтому диагностика заболевания не вызывает больших трудностей.

Основные симптомы заболевания:

- удушье, тяжелое дыхание;

- ощущение тяжести в области бронхов и грудной клетки;

- хрип и свистящие звуки, появляющиеся во время выдоха;

- непродуктивный кашель лающего типа;

- нарушения сна из-за обострения приступов именно в это время;

- чрезмерная бледность кожных покровов;

- набухание кровеносных сосудов на шее.

Приступы удушья отличаются периодичностью – они могут беспокоить пациента как несколько раз в месяц, так и каждый день. Заболевание характеризуется нарастающим обострением симптоматики, но независимо от степени тяжести бронхиальной астмы сами признаки патологии всегда одинаковые. Усугубить клиническую картину может неправильно подобранное или несвоевременное лечение.

Методы диагностики

Основные методы диагностики, применяемые при персистирующей астме, — проведение осмотра пациента и сбор анамнеза заболевания. В большинстве случаев симптоматика патологии ясно указывает на наличии у пациента бронхиальной астмы.

Дополнительные диагностические мероприятия:

- Лабораторный анализ крови.

- Исследование мокроты, отделяемой при кашле.

- Проведение электрокардиографии.

- Спирометрия, то есть изучение функции внешнего дыхания.

- Рентгенография органов грудной клетки.

При подозрении на аллергическое происхождение персистирующей бронхиальной астмы больного обследует аллерголог, который устанавливает, какой именно аллерген спровоцировал развитие заболевания.

Лечение

Персистирующая астма лечится при помощи различных лекарственных препаратов, которые подбираются индивидуально в зависимости от особенностей развития и степени тяжести заболевания.

Бронхиальная астма легкого течения купируется кортикостероидами, предназначенными для ингаляционного применения, а также бронхолитиков, которые устраняют симптомы заболевания. Астматикам, у которых диагностирована патология средней степени тяжести, назначаются бета-агонисты короткого действия для срочной помощи при удушье и агонисты длительного действия для предотвращения дневных и ночных приступов.

При тяжелой форме заболевания дыхательной системы применение ингаляционных кортикостероидов комбинируется с одновременным приемом лекарственных препаратов в форме таблеток. Но так как такие медикаменты со временем могут вызывать привыкание, их дозировка постепенно увеличивается. Купирование аллергических проявлений проводится посредством приема антигистаминных препаратов.

Профилактика

Для того чтобы предотвратить заболевание бронхиальной астмой, необходимо соблюдать несколько важных рекомендаций.

Аллергикам не рекомендуется содержать домашних животных, так как их шерсть является одним из основных аллергенов, провоцирующих развитие и обострение персистирующей бронхиальной астмы. Также необходимым считается отказ от курения – как активного, так и пассивного.

Очень полезно регулярно совершать пешие прогулки на свежем воздухе, подальше от шумных трасс и вредных производств. Выполнение упражнений дыхательной гимнастики помогает улучшить работу бронхов и легких, а также предотвратить наступление удушающего приступа.

Персистирующая бронхиальная астма – это одно из наиболее тяжелых заболеваний дыхательной системы, которое сопровождается приступами удушья, сильного кашля, нарушениями сна. Лечение болезни легкой и средней степени тяжести разрешается проводить дома.

Патология, протекающая в тяжелой форме, лечится только в условиях стационара, так как представляет серьезную опасность для жизни пациента.

Источник

Эндогенная бронхиальная астма – особая форма заболевания не связанная с аллергическими реакциями организма. Как правило, такое течение болезни возникает по причине осложнений бактериальных, вирусных или респираторных инфекций, поражающих дыхательную систему. Эндогенная форма астмы чаще наблюдается у детей. Для этого диагноза характерен длительный воспалительный процесс в органах дыхания, а также чрезмерное выделение мокроты, провоцирующей сильный спазм бронхов и удушье.

Экзогенная бронхиальная астма — особая форма заболевания аллергического происхождения. Болезнь развивается вследствие иммунной реакции организма на определенные раздражители. Воздействующие на слизистую оболочку бронхиол химические элементы, провоцируют приступы удушья, которые, как правило, прекращаются после устранения аллергена. Повторное воздействие раздражителей вызывает осложнение, поэтому больному рекомендовано полное исключение контакта с опасными веществами, вызывающими аллергическую реакцию.

Формы бронхиальной астмы

Формы бронхиальной астмы

Бронхиальная астма экзогенной и эндогенной формы отличаются по происхождению, но имеют схожую симптоматику, поэтому перед тем, как приступить к лечению болезни, важно в точности определить провокатора данной патологии.

Особенности экзогенной астмы

Как уже говорилось, экзогенная форма астмы формируется под воздействием определенных веществ, вызывающих аллергическую реакцию.

Наиболее вероятные причины развития осложнений при таком заболевании:

- шерсть животных, одежда из шерстяных тканей;

- прием медицинских препаратов, провоцирующих развитие аллергии;

- споры грибов, плесень;

- пыльца цветущих растений;

- домашняя пыль, пылевые клещи;

- загрязненная атмосфера, что особо актуально для больших городов (загазованность кислорода);

- не качественные продукты питания и др.

Экзогенная астма – самая распространенная форма заболевания бронхиальной асмты.

Как правило, она имеет сравнительно легкое течение. Болезнь может носить наследственный характер, или развивается постепенно, по причине особенностей иммунной системы человека.

Помимо приступов удушья при осложнении экзогенной формы заболевания, также могут наблюдаться другие симптомы: слезоточивость глаз, насморк, чихание и т.д.

Особенности эндогенной астмы

Эндогенная астма – самая редкая форма бронхиального заболевания. Она не передается наследственным путем, поэтому может возникнуть совершенно неожиданно, вследствие определенного фактора, способствующего развитию данной формы. Как правило, причиной возникновения эндогенной астмы являются не долеченные заболевания дыхательных путей, а также рото- или носоглотки.

По статистике, эндогенному типу бронхиальной астмы чаще подвержены женщины, что обусловлено большей склонностью к респираторным заболеваниям и гормональной неустойчивостью слабого пола.

Болезнь имеет прогрессирующее формирование. Изначально, больного беспокоят незначительные симптомы, но вскоре, эти признаки заметно усиливаются и приобретают ярко выраженную форму. При таком течении, осложняются важные процессы жизнедеятельности в организме человека, поэтому очень важно выявить эндогенный тип астмы на начальном этапе развития, чтобы начать своевременную борьбу с этим опасным недугом.

Вероятные причины, способствующие формированию эндогенной астмы:

- нарушения в работе эндокринной системы;

- слабый иммунитет;

- неправильный обмен веществ в организме;

- инфекции в дыхательных органах, затрудняющие процесс дыхания.

Самое опасное развитие эндогенной формы наблюдается при выявлении деформации грудной или легочной клетки, а также в бронхиальной области. При таком течении заболевания, определяется серьезная патология, сопровождающаяся множественными осложнениями.

Симптомы

Первый признак эндогенной бронхиальной астмы – неприятные ощущения при вдыхании воздуха. Некоторые симптомы напоминают развитие простудного заболевания: чихание, заложенность носа, насморк и т.д. В ночное время, больного может беспокоить характерное удушье. Нередко возникают болезненные ощущения в грудном отделе. Постепенно, симптоматика обретает более выраженную форму, что не позволяет человеку вести нормальную жизнедеятельность.

К дополнительным признакам эндогенной астмы также относят сильные хрипы, отдышку, в некоторых случаях появляется покраснение или сыпь на кожных покровах. Больной человек может жаловаться на частые головные боли длительного характера. В ночное время, люди с таким диагнозом, нередко страдают от бессонницы.

У женщин, имеющих определенные проблемы с гормональным фоном, часто ухудшается общее самочувствие. Естественно, все эти признаки не могут устраниться без лечения, поэтому визит к пульмонологу должен быть незамедлительным!

Прогрессирующее развитие эндогенной астмы замечается у людей зрелого возраста. У пациентов от 50 и старше, очень быстро формируется симптоматика, усиливающаяся с каждым днем. Чтобы не допустить опасного для жизни человека осложнения, рекомендуется при выявлении первых признаков бронхиальной астмы, обратиться за помощью в медучреждение по месту жительства.

Смешанная форма бронхиальной астмы

Эндогенные и экзогенные формы бронхиальной астмы в некоторых случаях синтезируются. Такое течение болезни классифицируется как смешанный тип, для которого характерен более агрессивный и выраженный процесс симптоматики.

Смешанный тип бронхиальной астмы имеет некоторые особенности:

- прогрессирующее развитие болезни;

- приступы удушья наступают очень часто, имеют продолжительный характер;

- высокая вероятность осложнений;

- возможна интоксикация организма и высокая температура тела (при инфекционном течении болезни).

Если смешанная астма развивается на фоне аллергических реакций, температура тела не повышается, но больной может испытывать сильную отдышку, даже в период покоя. Симптомы обострения эффективно устраняются бронхолитическими препаратами.

У пациентов, страдающих бронхиальной астмой смешанной формы, часто обнаруживаются инфекционные очаги в органах дыхания, в пищеварительной системе, или же в лор-отделе. Особенности данного вида заболевания, легко определяются по составу периферической крови. Для точного определения вида бронхиальной астмы, больному необходимо пройти комплексное обследование, по назначению лечащего доктора.

Диагностика и лечение

Стандартная диагностика при подозрении на астму включает:

- визуальный осмотр пациента, с прослушиванием легочной паренхимы и изучением истории болезни;

- лабораторные анализы (крови, мочи, мокроты);

- мокротный посев, позволяющий специалисту идентифицировать степень поражения организма;

- флюорография;

- спирометрия;

- рентгенография;

- кожные тесты (при аллергическом развитии);

- УЗИ-диагностика.

При выявлении эндогенной формы астмы, пациенту показана регулярная диагностика, с периодичностью 6-7 месяцев. Профилактическое обследование позволяет удерживать контроль над состоянием больного, не допуская возможных рисков осложнения.

Медикаментозная терапия при лечении бронхиальной астмы эндогенной, смешанной и экзогенной формы, предусматривает применение комбинированных препаратов, купирующих приступы болезни и предупреждающих риски осложнений во время рецидивов.

Особое внимание нужно уделять лечению бронхиальной астмы со смешанным генезом. Помимо симптоматической терапии, больному назначается базовый курс, включающий противовоспалительные средства, кортикостероиды, бета-2-агонисты и другие медикаменты.

При лечении бронхиальной астмы может быть назначен курс точечного массажа, ЛФК, дыхательная гимнастика под руководством опытного специалиста, аэроионотерапия или иглорефлексотерапия. Эти процедуры эффективно способствуют выздоровлению и заметно уменьшают риски возникновения приступов и осложнений.

Если медикаментозное лечение не принесло ожидаемых результатов, больному может быть показано хирургическое вмешательство, предусматривающее тотальное устранение накопившегося секрета в дыхательных органах и исправление деформации, если такая патология была выявлена во время обследования. После операции, состояние больного заметно улучшается, а вся агрессивная симптоматика исчезает.

Некоторые люди, страдающие данным заболеванием, привлекают в лечении методы народной медицины. Разнообразные отвары, настойки из лечебных трав, компрессы и ингаляционные процедуры, могут дать положительный эффект, но, прежде чем начать лечение таким способом, необходимо проконсультироваться с лечащим пульмонологом!

Please follow and like us:

Источник

Персистирующее течение бронхиальной астмы относится к самой распространенной форме заболевания.

Астматические заболевания классифицируются по частоте развития симптоматики и тяжести течения. Для выяснения степени заболевания проводится анализ действия лекарственных препаратов кратковременного воздействия и объем форсированного выдоха.

Персистирующая форма астматического заболевания, в зависимости от тяжести проявлений разделяется на 4 степени, развитие которых определяется в зависимости от симптоматики. Такое распределение наиболее удобно и позволяет точно провести диагностику и нейтрализовать негативное воздействие.

Степени развития персистирующей астмы

- К первой степени относится легкая форма интермиттирующей астмы. Она сопровождается одышкой, хрипотой и кашлем. Такая симптоматика проявляется 1 раз в неделю. Ночью приступ возникает не чаще, чем 4 раза в квартал. Межприступный период характеризуется отсутствием симптомов. Показатели работы легочной системы в норме.

- Во второй степени бронхиальной астмы с персистирующим течением, симптоматика заболевания может появляться 2 раза в течение месяца. Ночью приступы почти не возникают. При этой стадии развития астмы нарушается естественная активность пациента. Отмечается постепенное нарастание легочной недостаточности.

- К третьей степени заболевания относится астма средней тяжести. Симптомы заболевания проявляются практически ежедневно, сопровождаясь сильными приступами. В этот период времени пациент вынужден ежедневно принимать бета г-адреномиметики краткого воздействия. Приступы нарушают привычный образ жизни больного, нарушая ночной сон и препятствуя выздоровлению.

- Четвертое место занимает наиболее осложненная форма бронхиальной астмы. При этой стадии отмечается постоянная боль, повторы приступов удушья и мучительный непродуктивный кашель. Пациент страдает от бессонницы, в связи с чем, нарушается биологический жизненный ритм. Эта форма заболевания требует обязательной госпитализации с дальнейшей терапией в стационарных условиях.

Следует отметить, что определить степень тяжести астматического заболевания, основываясь на симптомы, можно до начала первых лечебных процедур. В противном случае необходимо учитывать интенсивность проводимой терапии.

Клинические проявления

Персистирующая бронхиальная астма, как правило, носит эпизодическое течение и характеризуется кратковременными приступами, а также их отсутствием в промежутке между обострениями.

Астма характеризуется нарастающим обострением симптоматики и снижением активности используемых бронхорасширяющих средств. Тяжелое течение бронхиальной астмы иногда способно привести к гипоксии.

Нестабильное развитие заболевания отмечается у пациентов с характерными лечебными мероприятиями. Однако и среди таких больных возможно неадекватное течение бронхиальной астмы, сопровождающееся развитием острыми приступами с возможными осложнениями. Таким примером является аспириновая астма, которая развивается в ответ на прием НПВП.

Бронхиальная астма переходит в хроническое течение в случаях, когда болезни невозможно контролировать с помощью ингаляций и возникает острая необходимость в применении системных стероидных препаратов.

Симптоматика заболевания

Присутствие бронхиальной симптоматики в легкой или средней степени заболевания может быть связано с рядом провоцирующих факторов, среди которых могут быть физические нагрузки и непосредственное контактирование с аллергеном.

Чаще всего бронхиальная астма сопровождается следующими проявлениями:

- клокотание в грудной области и хрипы;

- мучительный кашель с минимальным количеством мокроты;

- невозможность нормальной дыхательной функции;

- присутствие сдавливания в области груди.

При нарастании симптоматики течение заболевания осложняется и требует проведения экстренных медицинских мероприятий.

Причины развития персистирующей астмы

Риск появления персистирующей астмы обусловлен следующими причинами:

- генетическая предрасположенность;

- превышение иммуноглобулиновых тел в организме;

- курение любой формы;

- ОРВИ;

- деятельность, связанная с вредными производствами;

- избыточная масса тела.

Персистирующее развитие астмы способно развиться в результате многих факторов. Немаловажное значение имеет уровень гормонов в организме и наличие хронических инфекционных очагов. Поэтому необходимо своевременное лечение сопутствующих заболеваний во избежание обострений бронхиальной астмы.

Особенности течения заболевания в детском возрасте

Как правило, атопическая бронхиальная астма развивается у детей младше 10 лет. У детей младше 5 лет диагностика выполняется при помощи бронхографии.

Наиболее вероятными причинами заболевания у детей являются:

- генетическая наследственность, особенно со стороны матери;

- аллергическая реакция на лекарственные средства, продукты питания;

- наличие в анамнезе ребенка диатеза;

- легкое проявление обструктивного синдрома во время ОРВИ, так как у детей респираторно вирусные инфекции способны наиболее часто спровоцировать бронхиальную астму с непродуктивным приступообразным кашлем;

- у детей часто может встречаться астматический синдром при физической нагрузке (астма физического усилия), поэтому появление сильной одышки после физических упражнений должно насторожить родителей.

При любой тяжести заболевания у пациентов могут возникнуть осложнения: от легких до угрожающих жизни. На начальном этапе заболевания они могут протекать бессимптомно. Это развитие бронхиальной астмы у детей раннего возраста наиболее опасно.

Важно отметить, что у большинства детей к моменту полового созревания бронхиальная симптоматика может исчезнуть. Однако в 205 случаев у детей, страдающих от персистирующей астмы в раннем возрасте, возможны рецидивы в зрелом возрасте. У детей, страдающих «аспириновой астмой», шансов на выздоровление гораздо меньше.

Важно отметить, что у большинства детей к моменту полового созревания бронхиальная симптоматика может исчезнуть. Однако в 205 случаев у детей, страдающих от персистирующей астмы в раннем возрасте, возможны рецидивы в зрелом возрасте. У детей, страдающих «аспириновой астмой», шансов на выздоровление гораздо меньше.

Важно отметить, что у большинства детей к моменту полового созревания бронхиальная симптоматика может исчезнуть. Однако в 205 случаев у детей, страдающих от персистирующей астмы в раннем возрасте, возможны рецидивы в зрелом возрасте. У детей, страдающих «аспириновой астмой», шансов на выздоровление гораздо меньше.

Проведение диагностики

При тяжести бронхиальной астмы выясняется подробный анамнез у пациента на наличие такой симптоматики, как свистящее и шумное дыхание, ночной кашель и т.д.

Визуальное диагностирование при кратковременных улучшениях не выявляет характерной для астмы симптоматики. Аускультация при развитии приступа определяет длительность выдоха и свистящее дыхание. При тяжелом приступе астмы наблюдается цианоз и вовлечение в дыхательную деятельность дополнительных грудных мышц. Астматическое заболевание необходимо различать с сердечной недостаточностью, для которой характерны сердечные шумы.

К главному диагностическому способу определения заболевания относится спирометрия, которая выявляет дыхательную функциональность. Кроме того, при отсутствии явных симптомов рекомендуется провести провокацию с гистамином, а также проверить реакцию при физической нагрузке.

Рекомендованные анализы

- исследование анализа крови на выявление эозинофильного числа;

- выявление иммуноглобулина группы Е ;

- проведение кожных аллергологических проб.

Кроме того, для исключения пневмонии и возникновения хронических обструктивных бронхитов, назначается рентгенография грудной клетки.

Лечебные мероприятия

Все виды астматических заболеваний, в том числе атопическая астма, предусматривают пятиступенчатую терапию:

- 1 — кратковременные приступы заболевания требуют применения лейкотриенового модификатора;

- 2 – в легкой персистирующей форме рекомендовано добавлять ингаляционную кортикостероидную терапию;

- 3 – среднетяжелая персистирующая стадия заболевания требует дополнительного приема агонистов длительного воздействия;

- 4 и 5 ступени тяжелой формы бронхиальной астмы предусматривают перорального употребления кортикостероидов.

В том случае, когда течение бронхиальной астмы поддается лечению, все мероприятия возвращаются на предыдущую степень.

Медикаментозные препараты

При лечении астмы чаще всего назначаются кортикостероиды в ингаляциях. К ним относятся, Тафен Новолайзер, Фликсотид, Бекотид, Кленил и др. Ингалятор снимает симптоматику в зависимости от тяжести заболевания, улучшая работу легочной системы, устраняя бронхоспазмы. Кроме того, ингаляторы позволяют предотвратить развитие приступа при физических нагрузках, улучшая общее самочувствие пациента.

К вспомогательным средствам можно отнести антилейкотриены (Зафирлукаст, Монтелукаст). Эти средства позволяют снизить ингаляционные дозы глюкокортикостероидов, что позволяет избежать побочных проявлений. Кроме того, снизить частоту приемов и дозировку возможно с помощью Формотерола, Форадила и т.д.

При средней тяжести заболевания может назначаться Теофиллин, обладающий медленным высвобождением. Его используют через 4 часа после применения кортикостероидов, которые оказали желаемого результата при монотерапии.

Кромоны (кортикостероиды), в самостоятельном лечении используются достаточно редко. Они могут вызвать ряд побочных явлений. В особо тяжелых случаях иногда назначаются рекомбинантные антигены( Ксолар, Омализумар и т.д.). Фармакологическое влияние этих лекарств изучено недостаточно, однако многочисленные исследования указывают на снижение бронхиальной симптоматики при их употреблении.

Необходимо помнить, что любые лечебные мероприятия могут назначаться только высококвалифицированным специалистом в индивидуальном порядке. Особенно осторожно подбирается тактика лечения в отношении детей.

Возможные негативные последствия

Астма, в том числе атопическая, способствует ухудшению дыхания, усиливает нагрузку на бронхиальную систему.

- Результатом продолжительного заболевания может быть эмфизема легких, хроническое развитие бронхита и нарастание соединительных тканей;

- помимо этого, образующиеся застойные процессы в легочной системе способны ухудшить работу сердечно-сосудистой системы, а инфекционный путь развития бронхиальной астмы повышает риски развития серьезных осложнений;

- длительный приступ способен проявиться пневмотораксами, а также попаданием воздуха в легочную область во время его разрыва, что требует немедленной госпитализации больного;

- неправильно выполненное лечение провоцирует тяжелое течение астмы и возникновение астматического статуса. Он протекает с максимальным сужением бронхиальной области и возникновением слизистых пробок, которые препятствуют нормальному воздухообмену.

Необходимо учитывать, что экстренная госпитализация требуется при развитии некоторых симптомов средней тяжести, которые выражаются следующими проявлениями:

увеличение сердечного сокращения (больше 100 ударов в минуту);

- аритмии;

- появление частоты дыхания от 25 ударов за минуту;

- возникновение экспираторной формы одышки;

- шумное дыхание и свистящие хрипы.

Кроме того, любое ухудшение состояния больного с нехарактерной симптоматикой также требует срочного медицинского вмешательства.

Профилактические мероприятия

Профилактические мероприятия по предотвращению персистирующей бронхиальной астмы предусматривают следующие мероприятия:

- в первую очередь необходимо устранить контакт с аллергеном, который спровоцировал приступ;

- необходимо тщательно выбирать профессию — с ограничением негативного воздействия внешних факторов;

- важно проводить все необходимые вакцинации, в соответствии с прививочным календарем;

- необходимо соблюдать специальную диету, избегая жирной, соленой, сладкой и высококалорийной пищи.

Важно отметить, что регулярное и своевременно проведенное лечение, в зависимости от тяжести воспалительного процесса, способно предотвратить серьезные осложнения и привести к быстрейшему выздоровлению.

Источник