Бронхиальная астма обострение клиника

Как правило, возникновению бронхиальной астмы предшествует состояние предастмы. У пациента присутствуют хронические или частые острые заболевания дыхательных путей с признаками обструкции бронхов в сочетании с наследственной предрасположенностью и наличием проявлений аллергии вне легких. В крови у таких больных можно увидеть повышенное содержание эозинофилов.

Бронхиальная астма бывает трех степеней сложности (по Г.Б. Федосееву): легкой, средней и тяжелой.

Характеристика степеней тяжести бронхиальной астмы

- Легкая степень.

Легкая степень характеризуется тем, что симптомы болезни в виде удушья проявляются один-два раза в месяц и быстро пропадают, нередко без всякого лечения. Обострения могут быть, но они короткие – несколько часов. Функция внешнего дыхания в период ремиссии нормальная.

- Средняя степень.

В случае, когда имеется средняя степень, кашель становится продолжительным, появляются более выраженные приступы удушья, сопровождающиеся учащенным сердцебиением. Ночное затруднение дыхание встречаются более 2 раз в месяц, а днем одышка на выдохе появляется чаще, чем 2 раза в неделю. Сильные приступы удушья уже могут быть до 5 раз в год, возможно астматическое состояние, которое купируется парентеральным введением лекарственных средств и применением гормональной терапии.

- Тяжелая степень.

Тяжелая степень характеризуется приступами удушья, которые происходят достаточно часто — от нескольких раз в неделю до нескольких раз в сутки. Требуется постоянное гормональное лечение.

Клиника бронхиальной астмы

Проявления заболевания зависят от степени его сложности. Наиболее часто встречающимися симптомами являются: сдавливание и «тяжесть» в груди, одышка, часто повторяющийся кашель, приступы удушья.

Начало заболевания, как правило, сопровождается приступообразным кашлем при котором происходит отхождение мокроты, а также одышкой.

Развитие заболевания проявляется в приступах удушья разной продолжительности и глубины.

- Период предвестников.

Начинается приступ характерными, часто индивидуальными симптомами, так называемым периодом предвестников. Эти симптомы появляются за несколько минут, реже часов и еще реже дней перед приступом. Пациент чихает, беспокоит зуд в глазах, зуд кожи, из носа – обильное отделяемое, кашель, инспираторная одышка разной степени выраженности. Пациент становится раздражительный, настроение меняется в худшую сторону.

- Период удушья.

Для приступа бронхиальной астмы характерен короткий вдох и длительный выдох (инспираторная одышка). Пациент принимает вынужденное положение, упираясь руками о край постели или опираясь на спинку стула. Во время приступа грудная клетка увеличивается, так как воздух с задержкой и не полностью выходит из легких, поэтому вынужденное положение помогает пациенту. Хрипы свистящие, настолько громкие, что слышны на расстоянии. Лицо бледнеет. В акте дыхания принимает участие вспомогательная мускулатура – межреберные промежутки, диафрагма, мышцы плечевого пояса. Набухают шейные вены. У пациента раздуваются крылья носа, он не может говорить, ловит воздух ртом, испуган, покрывается холодным потом. Начинается мучительный кашель.

Конец приступа сопровождается отхождением вязкой мокроты. Иногда приступ заканчивается рвотой. После очищения бронхов от секрета больной испытывает облегчение и дыхание становится легче.

- Период обратного развития.

После отхождения мокроты приступ заканчивается, в течение некоторого времени пациент может испытывать голод, ему хочется пить, спать или просто отдохнуть, но постепенно через 2-3 дня пациент входит в свой обычный режим. Иногда приступ может продолжаться несколько часов и даже суток подряд. Такое состояние называется астматическим статусом.

- Межприступный период.

Межприступный период может быть разным – от 2-3 недель до нескольких месяцев. Клиника этого периода зависит от тяжести течения бронхиальной астмы, от возраста и длительности заболевания.

Источник

Общие сведения

Тяжёлое обострение астмы (ТОА) — это приступ бронхиальной астмы (БА), отличающийся необычной тяжестью и резистентностью к стандартной или повседневной бронхорасширяющей терапии, который при отсутствии адекватной помощи может закончиться смертельным исходом.

Помимо необычной тяжести и резистентности к бронхоспазмолитикам, для такого приступа характерны неэффективный, непродуктивный кашель, практически не сопровождающийся отделением мокроты, и быстро нарастающая острая дыхательная недостаточность, сопровождающаяся неуклонным усилением одышки и цианоза.

Ещё несколько лет назад тяжёлые приступы БА, резистентные к бронхоспазмолитикам, именовались астматическим статусом (АС).

Многие авторы и в настоящее время выделяют из ТОА астматический статус, считая термин тяжёлое обострение астмы более широким понятием по сравнению с АС. К АС эти авторы относят лишь те случаи ТОА, при которых ингаляционное применение высоких доз а2-агонистов быстрого действия не приводит к заметному улучшению состояния.

Именно такое представление о ТОА приводится в международном документе по бронхиальной астме — ДЖИНА-2002. Согласно рекомендациям международных экспертов, к тяжёлому обострению астмы относят лишь такие случаи тяжёлых приступов астмы, когда после 3-х кратного через каждые 20 минут ингаляционного применения а2-агониста быстрого действия в больших дозах (в том числе через небулайзер) у больного не наступает улучшения, а пиковая скорость выдоха (ПСВ) составляет

Таким образом, термины АС и ТОА в интерпретации ДЖИНА-2002 можно считать равнозначными. С учётом последних рекомендаций Международного консенсуса по БА и Всероссийского научного общества пульмонологов, мы будем пользоваться термином ТОА.

Тяжёлое обострение астмы развивается примерно у 30% больных бронхиальной астмой, которой в нашей стране страдает около 7 млн человек. Летальность при этом наиболее тяжёлом осложнении БА, по данным различных авторов, составляет от 1 до 10%. Развитие ТОА и летальность при ней не являются неизбежными: в подавляющем большинстве случаев их можно было предотвратить.

Различают две формы ТОА. В одних случаях прогрессирующее ухудшение состояния пациента и нарастание дыхательной недостаточности, несмотря на увеличение кратности приёма бронхолитиков (чаще а2-агонистов), наблюдается в течение нескольких дней, после чего больной поступает в стационар.

Такую форму называют тяжёлое обострение астмы с медленным темпом развития. В более редких случаях (примерно в 10-15 раз реже) наблюдается быстрое и молниеносное развитие заболевания. Остановка дыхания и смертельный исход могут наступить уже в первые 1-3 часа от появления первых симптомов (иногда в первые 5-10 минут), до поступления больного в стационар и даже — до прибытия врача скорой медицинской помощи. Такую форму называют ТОА с внезапным началом.

Разберём вначале ТОА с медленным темпом развития.

Этиология и патогенез

Довольно частыми причинами тяжёлого обострения астмы с медленным темпом развития являются инфекции трахеобронхиального дерева (бактериальные и особенно вирусные) и различные дефекты лечения.

К дефектам лечения относятся:

1) внезапная отмена или необоснованное снижение дозировки глюкокортикостероидов (ГКС) у гормонально-зависимых больных (или просто сохранение прежней дозы при развитии пневмонии и других тяжёлых заболеваний, когда требуется повышение дозировки);

2) применение седативных (седуксен и другие транквилизаторы) препаратов, угнетающих дыхательный центр и затрудняющих вентиляцию, а также противогистаминных средств, «подсушивающих» слизистую оболочку бронхов и затрудняющих отделение мокроты, что способствует формированию бронхообструктивного синдрома;

3) приём нестероидных противовоспалительных средств при «аспириновой» астме (при этом может развиться не только ТОА с медленным темпом развития, но и ТОА с внезапным началом) или препаратов, которые вообще противопоказаны при бронхиальной астме (например, а2-адреноблокаторов).

Однако наиболее частой причиной развития тяжёлого обострения астмы является неадекватное тяжести заболевания лечение пациента, недостаточное использование базисных препаратов, прежде всего ингаляционных ГКС. Развитие ТОА с медленным темпом развития можно считать следствием прогрессирования бронхиальной астмы из-за утраты контроля за течением заболевания, а нередко и в связи с явными дефектами лечения. Поэтому в подавляющем большинстве случаев развитие ТОА следует рассматривать как неудачу лечащего врача и должно служить основанием для пересмотра им своих представлений о лечении бронхиальной астмы.

Нередко причиной тяжёлого обострения астмы является плохая информированность больного о методах контроля своего состояния и оценки эффективности лечения, о принимаемых препаратах и их побочных действиях. Недостаточное обучение больного является также недоработкой лечащего врача.

К числу основных дефектов лечения, приводящих к развитию ТОА, ещё недавно относили чрезмерное применение а2-агонистов. Считалось, что в этих условиях в организме накапливаются продукты распада а2-агонистов, которые вызывают рикошетную бронхоконстрикцию и отёк слизистой оболочки бронхов (синдром «запирания легкого»). В настоящее время объяснять развитие ТОА с позиций передозировки а2-агонистов считается неправомочным.

Частое применение ингаляционных а2-агонистов в этих условиях не является непосредственной причиной бронхообструкции (она прогрессирует в основном по своим механизмам): в используемых дозировках и при несоответствующей технике ингаляции оно оказывается просто неэффективным. Вместе с тем злоупотребление а2-агонистами всё же вносит свою лепту в генез бронхообструкции.

Оно оказывает повреждающее действие на слизистую оболочку бронхов за счёт газа фреона, используемого в дозируемых ингаляторах, и в связи с этим затрудняет отделение мокроты, а также снижает чувствительность а2-рецепторов бронхов к а2-агонистам. Поэтому избыточное употребление ингаляционных а2-агонистов быстрого действия (более одной упаковки сальбутамола или его эквивалента в месяц) остаётся фактором риска развития тяжёлого обострения астмы.

ТОА с медленным темпом развития значительно чаще (примерно в 80-85% случаев) развивается у больных с неатопической (эндогенной) формой БА.

Важным звеном патогенеза считается снижение чувствительности к а2-агонистам вследствие десенситизации а2-адренорецепторов. Об этом свидетельствует гиперкатехоламинемия, установленная при ТОА, наличие тахикардии и повышение системного артериального давления, а также положительный бронхолитический эффект лишь на повышенные дозы ингаляционных а2-агонистов.

Наряду с этим, в патогенезе тяжёлого обострения астмы существенную роль играет нарушение бронхиального дренажа и отделения мокроты. При этом если вначале ТОА нарушение бронхиальной проходимости, более ощутимое в мелких бронхах, связано в основном с бронхоспазмом, то в дальнейшем основное значение приобретает скопление в просвете бронхов вязкой мокроты из-за гиперсекреции бронхиальных желез, отёк слизистой оболочки бронхиального дерева и экспираторный коллапс мелких и средних бронхов, который резко увеличивается при ТОА в результате нарастания внутригрудного давления на выдохе.

Особенно большое значение в генезе обструкции имеет гиперпродукция вязкой мокроты, которая буквально перекрывает воздухоносные пути. Это необходимо учитывать при лечении: назначением только бронхолитиков не удается восстановить бронхиальную проходимость.

Прогрессирующая бронхиальная обструкция приводит к нарушению газообмена и кислотно-основного состояния. Развивающиеся гипоксия, гиперкапния и декомпенсированный ацидоз определяют не только клинику и прогноз заболевания, но и являются важнейшими факторами патогенеза.

Наряду с этим увеличение аэродинамического сопротивления является причиной гипервентиляции и чрезмерного возрастания работы дыхательных мышц с последующим их утомлением. Резко выраженные альвеолярная гипоксия и гиперкапния вызывают рефлекторный спазм легочных капилляров; дополнительное значение для развития легочной гипертензии имеет гиперкатехоламинемия. В результате может развиться острое легочное сердце или манифестировать декомпенсация хронического легочного сердца.

К факторам патогенеза тяжёлого обострения астмы относится также нарушение водно-электролитного обмена. Нарастающая гипервентиляция с увеличением работы дыхательной мускулатуры, обильное потоотделение и ограничение приёма жидкости из-за тяжёлого общего состояния приводят к дегидратации с увеличением вязкости мокроты. Уменьшается объём циркулирующей крови (иногда на 20-25%) и объём внеклеточной жидкости, нередко развивается циркуляторная гипотония.

Клиника и диагностика

Исходя из представленных выше данных, критериями диагностики ТОА являются:

1) развитие тяжёлого приступа БА;

2) отсутствие улучшения после 3-х кратного (через каждые 20 минут) ингаляционного применения а2-агонистов в больших дозах;

3) неэффективный, непродуктивный кашель;

4) пиковая скорость выдоха (ПСВ)

5) прогрессирующая острая дыхательная недостаточность.

Клиническая картина ТОА во многом соответствует таковой при тяжёлом приступе БА. У больного имеется удушье с преимущественным затруднением выдоха, как правило, по типу умеренного тахипноэ (т.е. с несколько увеличенной частотой дыхания), цианоз вначале умеренный.

При физикальном обследовании легких определяются: шумное, свистящее дыхание, слышимое на расстоянии, перкуторно-коробочный звук, при аускультации — жёсткое дыхание с удлинённым выдохом, сухие рассеянные, преимущественно свистящие хрипы на выдохе. Классическими признаками тяжёлого обострения астмы являются: вынужденное положение (ортопноэ), профузная потливость, затруднение при разговоре из-за одышки, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры шеи, втяжение над- и подключичных промежутков.

Частота дыхания обычно более 25, а частота сердечных сокращений — более 110 в мин. Важное значение для оценки тяжести ТОА и ответа на терапию является определение величины парадоксального пульса (уменьшение пульсовых волн во время вдоха): неблагоприятным признаком является его величина более 12 мм рт.ст. Однако следует иметь в виду, что уменьшение величины парадоксального пульса может быть следствием не только улучшения состояния больного, но и утомления мышц вдоха.

При отсутствии адекватного лечения состояние больного ухудшается. Нарастает цианоз. Дыхание становится поверхностным, иногда аритмичным, частота дыхания увеличивается до 35-40 в мин, экскурсии грудной клетки почти незаметны. Аускультативно количество хрипов в лёгких уменьшается, а на некоторых участках, вначале в нижних отделах, дыхание резко ослаблено и хрипы не выслушиваются (зоны «немого» легкого). В дальнейшем зоны «немого» легкого могут увеличиваться; в наиболее тяжёлых случаях дыхательные шумы сохраняются лишь на ограниченных участках легких, обычно в области верхушек или над областью корней легких.

Возникновение участков «немого» легкого связано в основном с закупоркой бронхов вязкой мокротой и с набухлостью слизистой оболочки бронхов. В этих условиях резко нарушается газообмен, нарастают и достигают критического уровня гипоксемия, гиперкапния и нарушение кислотно-основного состояния (КОС). Это приводит к дальнейшим нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы и изменениям психики. У больных нарастает тахикардия (до 140 в минуту), величина парадоксального пульса, появляются аритмии, артериальное давление снижается вплоть до развития коллапса. У некоторых больных в критическом состоянии развивается брадикардия.

Нарушения со стороны центральной нервной системы вначале проявляются периодическими возбуждениями или, наоборот, апатией и депрессией; контакт с больным может быть затруднён из-за раздражительности больного и амнезии. В дальнейшем появляются формальные расстройства психики: дезориентация во времени и пространстве, развиваются галлюцинации и бредовое состояние, сменяющиеся глубокой заторможенностью и потерей сознания с развитием комы.

Врач должен хорошо ориентироваться в динамике патологического процесса при ТОА, поскольку больной может поступить на любом этапе течения этого тяжелого осложнения.

Для объективной оценки тяжести состояния необходим мониторинг ПСВ иSatO2 (сатурации или насыщения гемоглобина крови кислородом), которая определяется неинвазивно с помощью пульсоксиметра. Снижение ПСВ 2, РаСО2, КОС, включая рН), а при SatO2

Совокупное определение SatO2, РаО2, РаСО2 и КОС позволяет дать точную оценку газообмена больного. При прогрессировании тяжёлого обострения астмы наблюдается следующая последовательная динамика газового состава и КОС крови: умеренное снижение РаО2, гипокапния, дыхательный алкалоз — выраженная гипоксемия (снижение РаО2), гиперкапния, дыхательный (иногда и метаболический) ацидоз.

Между снижением SatO2 и РаО2 наблюдается параллелизм, а при снижении ПСВ 2 составляет около 100 %, РаО2 — более 80 мм рт.ст., РаСО2 — 35-45 мм рт.ст. Гипокапния (РаСО2

Для более глубокой характеристики патологического процесса и оптимизации лечения, помимо ПСВ и газов крови, крайне желательно определять центральное венозное давление,электролиты крови (калий, натрий, магний, фосфор), гематокрит, объём циркулирующей крови и внеклеточной жидкости, следить за динамикой эмиссионной компьютерной томографии (ЭКГ).

При подозрении на пневмонию, ателектаз,пневмоторакс, легочную эмболию, а также во всех случаях, когда пациенты не отвечают на терапию, проводят рентгенографию легких.

Саперов В.Н., Андреева И.И., Мусалимова Г.Г.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Бронх. астма принадлежит к числу наиболее распростр. аллергических заболеваний. Заболеваемость детей выше, чем у взрослых.

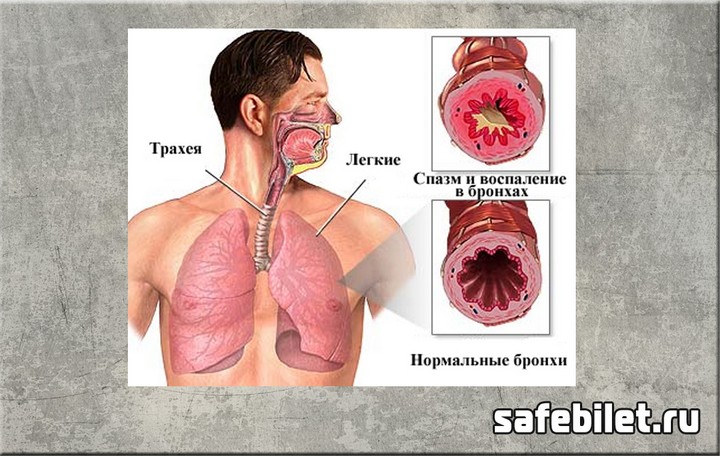

Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, характеризующееся повторными эпизодами обратимой бронхиальной обструкции, вызванной хроническим аллергическим воспалением и гиперреактивностью бронхов. Бронхиальная астма проявляется приступообразным кашлем, затруднениями дыхания или приступами удушья. Патогенез бронхиальной астмы сложен и многообразен, причем представления о природе заболевания значительно изменились в последнее время. По современным представлениям в основе бронхиальной астмы лежат хроническое аллергическое воспаление и гиперреактивность бронхов. Поэтому независимо от степени тяжести и даже в период стойкой ремиссии, когда нет никаких признаков заболевания, бронхиальная астма является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей. Основные клетки, которые вызывают это специфическое воспаление путем выделения специальных веществ — эозинофилы.

Б результате воспалительного процесса развиваются 4 механизма бронхиальной обструкции (закупорки бронхов):

• острый бронхоспазм (сужение бронхов),

• отек стенки бронха,

• образование вязкой слизистой мокроты,

• склеротическая (рубцовая) перестройка бронхиального дерева.

Обструкция бронхов при астме в основном обратима, то есть под действием лечения нормальная проходимость бронхов восстанавливается. Однако длительное течение неконтролируемой астмы ведет к грубым морфофункциональным изменениям, характеризующимся нарушением кровоснабжения, склерозу стенки бронхов и формированию необратимой обструкции бронхов. Поэтому очень важно рано выявить астму и правильно ее лечить.

Классификация по этиологическому фактору:

•атопическая (экзогенная, аллергическая, иммунологическая)

• неатопическая (эндогенная, неиммунологическая).

Атопия (аллергия) — это генетически обусловленное состояние, при котором в организме в ответ на воздействие аллергенов вырабатывается избыточное количество специфических веществ (прежде всего — иммуноглобулин IgE). Это важнейший предрасполагающий фактор развития бронхиальной астмы. У детей этот механизм развития болезни является основным. Атопия может наследоваться более чем в 30% случаев.

При неатопическом варианте основным механизмом является гиперреактивность бронхов, определяемая как повышенная чувствительность дыхательных путей (повышенная готовность бронхов к сужению) к стимулам, безразличным для здоровых лиц. При этой форме болезни пусковыми агентами могут выступать респираторные инфекции, холод, резкие запахи, эндокринные и нервно-психические расстройства, профессиональные факторы и аэрополлютанты неаллергенной природы.

Факторы риска развития бронхиальной астмы:

1. Внутренние факторы — генетическая предрасположенность, атопия, гиперреактивность.

2. Внешние факторы (способствующие развитию заболевания у предрасположенных к этому людей):

• аллергены (бытовые (домашняя и библиотечная пыль), пыльцевые (пыльца деревьев, трав, др растений), эпидермальные (шерсть и перхоть животных), пищевые, лекарственные). Самым активным аллергеном домашней пыли являются аллергены микроскопических дерматофагоидных клещей.

• Профессиональные сенсибилизаторы

• Курение (пассивное и активное)

• Воздушные поллютанты

• Респираторные инфекции

Факторы, провоцирующие обострения бронхиальной астмы (триггеры):

• Домашние и внешние аллергены, • Поллютанты, • Респираторные инфекции, • Физическая нагрузка и гипервентиляция, • Изменение погодных условий, холод, • Двуокись серы, • Пища, пищевые добавки, лекарства, • Эмоциональные перегрузки, • Курение (активное и пассивное), • Домашние аэрозоли, запахи краски и др.

Установление причинной связи аллергена с появлением приступа имеет большое диагностическое значение в плане лечения и предупреждения дальнейшего контакта с ним больного. Наиболее значимыми для развития астмы являются ингаляционные аллергены.

Основные симптомы:• кашель, • свистящее дыхание (свистящие хрипы на выдохе, слышные на расстоянии), • стеснение в груди и одышка,

• приступ удушья.

Наиболее типичный симптом бронхиальной астмы — приступ удушья, который возникает при воздействии на организм пускового фактора (триггера). У многих больных развитию приступа предшествуют продромальные явления — зуд в носу, чиханье, сукой приступообразный кашель, чувство «першения в горле» и др. Обычно приступ астмы начинается ночью или ранним утром, больной просыпается от чувства тяжести в груди и нехватки воздуха, на расстоянии слышатся свистящие хрипы. Во время приступа больной принимает вынужденное сидячее положение с наклоном вперед, опирается локтями на колени, при этом плечи немного подняты и сдвинуты вперед, голова втянута в плечи, грудная клетка как бы застывает в состоянии вдоха. Больной бледен, кожные покровы с синюшным оттенком, покрыты потом.

Затруднен преимущественно выдох. Вдох короткий, за которым наступает продолжительный, очень тяжелый выдох. В дыхании участвуют также мышцы верхнего плечевого пояса. При аускультации в легких на фоне ослабленного везикулярного или жесткого дыхания прослушивается большое количество сухих свистящих хрипов. В момент приступа удушья мокрота отсутствует и только после его купирования начинает отходить в небольшом количестве в виде «слепков бронхов» вязкой консистенции.

Если приступ длительно не купируется — развивается астматический статус, который характеризуется стойкой и длительной бронхиальной обструкцией, нарушением дренажной функции бронхов и нарастанием дыхательной недостаточности.

По степени тяжести различают бронхиальную астму легкого, сред нетяжелого и тяжелого течения. Тяжесть заболевания определяется врачом на основании частоты, тяжести и продолжительности симптомов заболевания, а также состояние больного в периоды ремиссии, исследования функции внешнего дыхания, лабораторных данных.

При легкой степени тяжести течение заболевания обычно характеризуется отсутствием классических развернутых приступов удушья, симптомы отмечаются менее 1-2 раз в неделю и кратковременны.

Астма тяжелого течения характеризуется частыми обострениями заболевания, представляющими опасность для жизни пациента. Осложнения: асфиксия, острая сердечная недостаточность и др.

Диагностика: в мокроте наблюдаются большое количество эозинофиловт кристаллы Шарко— Лейдена (продукты распада эозинофилов), спирали Куршмана (слепки из бронхов). В периферической крови также увеличивается количество эозинофилов (до 7—15%). При биохимическом исследовании крви — повышенный уровень IgE. Для выявления причинных аллергенов в межприступный период проводят кожные аллергические пробы. Обязательно регулярное исследования функции внешнего дыхания для определения степени бронхиальной обструкции.

Астму еще не научились полностью вылечивать, но ее можно и нужно контролировать. При правильном постоянном лечении астма не ограничивает физическую активность и не приводит к снижению качества жизни. Больной астмой не должен считать, что его удел — инвалидность, среди больных астмой есть известные политики и певцы (Николай Гуляев), артисты балета и чемпионы Олимпийских Игр.

В качестве наиболее доступного и удобного в амбулаторной практике метода мониторирования астмы используется определение пиковой скорости выдоха с помощью пикфлоуметра и ведение специального дневника с записью показателей. Ежедневная пикфлоуметрия позволяет судить об амплитуде суточных колебаний пиковой скорости выдоха как критерия достаточности проводимой терапии, а также может свидетельствовать о наступлении обострения заболевания. Ухудшение показателей при пикфлоуметрии отмечается раньше, чем больной сам почувствует появление первых клинических признаков ухудшения состояния и развития обострения, что дает ему возможность своевременно принять необходимые меры или обратится к врачу.

Лечение: самое главное в лечении больного выявить значимые аллергены и устранить контакт с ними. Если это невозможно, нужно сделать все для того, чтобы уменьшить экспозицию данных агентов. Особую значимость имеют сенсибилизация аллергенами бытового окружения пациента, что заставляет применять мероприятия, направленные на снижение их концентрации в жилище пациента. Наличие профессиональной астмы побуждает рассматривать вопрос о смене рабочего места пациента. Важнейшими аспектами санитарно-гигиенических мероприятий является соблюдение гипоаллергенной диеты, поддержание чистоты воздуха в жилище пациента, отказ от курения.

Лучший способ введения лекарств при астме — ингаляционный. Поэтому основные против о астматические препараты выпускаются в виде дозированных аэрозолей (карманные ингаляторы). Все препараты делятся в основном на 2 вида:

— для длительного (базисного) противовоспалительного лечения;

— для быстрого расширения бронхов и снятия приступа удушья (бронходилататоры). Базисную терапию больной, как правило, должен получать ежедневно для эффективного воздействия на хроническое воспаление бронхов, а бронходилататоры ситуационно, при развитии приступа. В зависимости от тяжести течения астмы врач назначает негормональные противовоспалительные средства или глюкокортикостероиды (гормональные).

При необходимости может быть назначена специфическая гипиосенсибилизация (постепенное привыкание к аллергену). В некоторых случаях хороший эффект дает спелеолечение (соляные пещеры).

Образовательная программа предусматривает обучение больного навыкам самопомощи при развитии приступа, дает необходимые знания о природе заболевания, методах профилактики обострений и способах уменьшения побочных эффектов проводимого лечения. Важное значение придается преодолению чувства неуверенности в себе, снятия тревожности. Показано санаторно-курортное лечение: курорты Крыма, Кисловодск.

Прогноз. При атопической форме прогноз более хороший, когда удается выявить специфический аллерген и более не контактировать с ним.

Профилактика. К профилактике бронхиальной астмы относится борьба с загрязнением окружающей среды, контроль за качеством пищи, обеспечение необходимых условий работы на химических предприятиях. Большое значение имеет пропаганда грудного вскармливания, профилактика аллергических заболеваний, активное физическое воспитание. Профилактика бронхиальной астмы включает также своевременную санацию очагов инфекции, предупреждение острых респираторных заболеваний.

Профилактика обострений бронхиальной астмы включает в себя устранение причинных факторов, гипоаллергенная диета, следование рекомендуемым схемам медикаментозной терапии, динамическое наблюдение за пациентом, устранении избыточной влажности и плесени в жилых помещениях, мероприятия по удалению клещей, регулярные проветривания и влажные уборки помещений. При аллергии на домашнюю пыль следует использовать только гипоаллергенные постельные принадлежности (синтепон или ватные), лучше отказаться от ковров, не убранных за стекло книг и других предметов, на которых скапливается пыль. Больным с пыльцевой аллергией следует ограничить пребывание на свежем воздухе во время цветения растений, вызывающих аллергию.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2020 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-04-20

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник