Бронхиальная астма перкуссия аускультация

Бронхиальная астма относится к хроническим заболеваниям дыхательных путей. Воспалительные процессы, протекающие в бронхах, нарушают нормальное дыхание, при этом значительно ухудшается общее состояние больного.

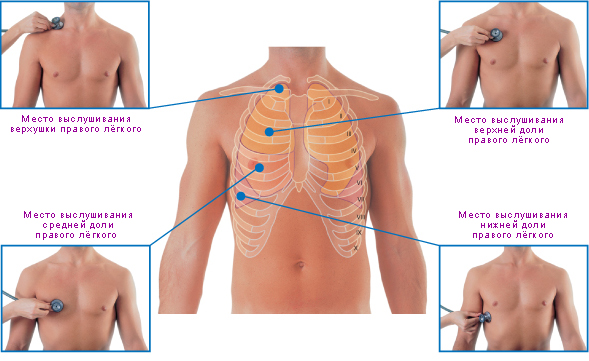

Большое значение при диагностике бронхиальной астмы имеет аускультация. Врач, прослушивая грудную клетку больного, может услышать хрипящие или свистящие звуки. Они имеют самое разнообразное происхождение и могут быть слышны как на вдохе или выдохе, так и при задержке дыхания.

Правильная интерпретация того, что врач слышит в процессе аускультации, помогает при диагностике и лечении БА.

Что такое аускультация

Аускультацию относят к диагностическим методам, применяемым при бронхиальной астме. С его помощью врач прослушивает пациента, определяя и классифицируя шумы в легких.

Практикуется два метода аускультации:

- Прямая. Прослушивание легких проводится без каких-либо приборов. Чаще всего врач просто прикладывает ухо к груди пациента.

- Непрямая. Для этого метода требуется специальный прибор – стетоскоп.

В современной медицине применяют исключительно второй метод, считая первый недостаточно достоверным.

Аускультативно врач способен не только поставить предварительный диагноз, но и определить тяжесть заболевания.

Особенности проведения аускультации

В современной медицине применяется непрямой метод аускультации. Лечащий врач тщательно слушает дыхание пациента как на вдохе, так и на выдохе и анализирует услышанное.

Результаты в обязательном порядке заносятся в амбулаторную карту больного. Для получения более полной картины процедура проводится стоя и сидя.

В некоторых случаях, когда пациент по состоянию здоровья не может стоять или сидеть, процедуру возможно проводить в положении лежа. Так как в любом случае важно прослушать все области грудной клетки, пациент должен делать глубокие, полные вдохи и выдохи.

В некоторых случаях обычного прослушивания недостаточно. Для таких ситуаций существует особая методика – бронхофония. Суть этого метода заключается в том, что пациент шепотом произносит слова, в составе которых есть звуки «Р» и «Ч».

Если врач через статоскоп четко различает произносимые слова, значит, у пациента в области легкого есть некое уплотнение. Также это позволяет предположить и полости в легких. Эти признаки дают возможность диагностировать бронхиальную астму.

В случае прослушивания здорового пациента врач не способен различить какие-либо слова (только некоторые шипящие звуки).

После завершения процедуры врач систематизирует услышанное и делает выводы на основании следующих критериев:

- сравнивает одинаковость шумов в обоих легких в симметричных точках;

- определяет тип шумов, согласно принятой классификации;

- устанавливает наличие посторонних шумов, нехарактерных для БА.

Несмотря на то что современная медицина обладает такими современными диагностическими методами как рентгенография, бронхография и т. д., аускультация обязательно проводится. И все остальные обследования назначаются только по ее результатам.

Дыхательные шумы и хрипы при бронхиальной астме

Аускультативные данные, полученные врачом при первичном осмотре пациента, а также при приступе бронхиальной астмы имеют важное диагностическое значение.

Выделяют шумы трех типов:

- основные:

- побочные;

- шумы из-за трения плевры.

Основные шумы

Это шумы, образующиеся в результате дыхания. В медицине выделяют 2 типа дыхания:

- бронхиальное;

- везикулярное.

Для того чтобы оценить бронхиальное дыхание, следует прослушивать следующие зоны:

- выше гортани;

- над трахеей;

- над бронхами;

- в области расположения седьмого шейного позвонка.

При наличии бронхиальной астмы при аускультации слышны грубые звуки. Для правильной диагностики его важно прослушать как на вдохе, так и на выдохе. При этом выдох всегда более грубый и занимает больше времени.

Если прослушивать другие области, звук имеет другой тембр. Он соответствует везикулярному дыханию. Воздух, поступающий в альвеолы, расправляет их стенки с характерным звучанием.

Для БА можно выделить единую клиническую картину. Если наблюдается ослабление дыхательных шумов при приступе, это означает, что развилась острая эмфизема или пневмоторакс легких.

«Немое легкое» (в каком-либо из отделов отсутствует дыхание) свидетельствует о крупной слизистой пробке или о сильнейшем бронхоспазме, требующем срочной реанимации.

Если хрипы монотонные, одинаково распределенные по всей поверхности легких, – это указывает на бронхоспазм.

Сочетание высоких и низких хрипов указывает на длительное обострение.

Если у пациента легкая стадия обструкции – шумы хорошо слышны только на выдохе. По мере ухудшения состояния они начинают прослушиваться и на вдохе.

Побочные шумы

При аускультации бронхиальной астмы выделяют крепитацию и хрипы.

Хрипы, в свою очередь, также принято классифицировать:

- Сухие. Возникают из-за сужения просвета бронхов. Это происходит при бронхиальной астме, пневмонии и прочих воспалительных заболеваниях. Сухие хрипы могут как появляться, так и исчезать. Слышны они как на вдохе, так и на выдохе.

- Влажные. Возникают в случае избыточного накопления мокроты. Влажные хрипы – показатель наличия жидкости в легких. Он возникает при прохождении через нее воздуха. Именно поэтому такой шум напоминает бульканье. Лучше всего такие хрипы прослушиваются на вдохе, но опытный врач может услышать их на любой стадии дыхания.

По тональности выделяют:

- Высокие. Они характерны для мелких бронхов.

- Низкие. Возникают в крупных и средних бронхах.

Хрипы могут быть слышны только на вдохе или только на выдохе. В некоторых случаях их можно услышать даже без помощи каких-либо инструментов. Например, при приступе бронхиальной астмы хрипы слышны на расстоянии нескольких метров от больного.

По локализации выделают точечные (например, при туберкулезе) и распространенные по всей полости (бронхиальная астма).

Отдельно следует выделить крепитацию. Она возникает в альвеолах, когда там накапливается специфическая жидкость, образующаяся при воспалительных процессах. Крепитация хорошо прослушивается на вдохе. После кашля она не исчезает.

Шумы, возникающие при трении плевры

Плевра в нормальном своем состоянии представляет ровную поверхность. Если дыхание не осложнено какими-либо патологиями, листки плевры легко и беззвучно скользят друг по другу.

При наличии воспаления возникает другая картина. На поверхности плевры образуются неровности. При аускультации легких врач услышит треск, возникающий за счет трения этих неровностей друг о друга.

Очень часто бронхиальная астма развивается с токсическим поражением плевры. Она становится сухой, и на поверхности образуются листовые узелки.

Образуемый ими шум легко прослушивается как на вдохе, так и на выдохе. При патологии такого типа пациент может испытывать болевые ощущения.

Выделяют несколько основных отличий трения плевры от хрипов:

- Чем сильнее прижимается статоскоп к телу пациента, тем отчетливее слышен треск.

- Если пациент часто кашляет, хрипы меняют свою силу и тональность. В случае трения звук остается неизменным.

Для четкой дифференциации врачи используют специальный прием: вначале просят пациента вдохнуть поглубже и задержать воздух, а затем сильно выпятить живот, имитируя брюшное дыхание. При этом происходит трение лепестков плевры между собой.

Отличие астмы от других патологий по аускультативной картине

Благодаря аускультации врач может отличить бронхиальную астму от других заболеваний, связанных с воспалением дыхательных путей.

Для бронхиальной астмы характерны равномерные, локализованные по всей поверхности хрипы. А, например, при туберкулезе, их локализация точечная.

В период пневмонии отчетливо прослушиваются высокотональные шумы. При бронхиальном дыхании (что свидетельствует о наличии пустот в легком) возможен шум низкого тембра и невысокой громкости.

При острой эмфиземе отмечают уменьшение шумов. Хрипы влажные, дыхание ослабленное.

Бронхит характеризуется везикулярным дыханием с сухими хрипами и крепитацией.

При плеврите основной отличительной чертой является шум, возникающий при трении плевры. Если заболевание носит экссудативный характер, возможно наличие везикулярного дыхания.

Несмотря на то что с помощью аускультации можно определить патологию, поразившую дыхательные пути, окончательный диагноз ставится только после других, более информативных современных исследований.

В заключение

Аускультация при бронхиальной астме имеет большое диагностическое значение. Любое другое исследование (рентгенография, бронхография и так далее) назначается только после прослушивания пациента.

Характерные хрипы и тип дыхания позволяют врачу поставить предварительный диагноз и начать своевременное лечение.

Источник

1. Жалобы Экспираторная одышка, характеризующаяся резко затрудненным выдохом, при этом вдох делается коротким, а выдох — удлиненным; приступы удушья, возникающие в любое время суток, особенно в морозную погоду, на сильном ветру, в период цветения некоторых цветов и т. д., приступообразный кашель с отхождением скудного количества вязкой стекловидной мокроты. Приступы удушья продолжаются от нескольких часов до 2-х и более дней (астматический статус).

2. Анамнез Анамнез у больного инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы: указания на перенесенные заболевания верхних дыхательных путей (риниты, гаймориты, ларингиты и т. д.), бронхиты и пневмонии, возникновение первых приступов удушья после них. Выясняют частоту появления приступов удушья в последующие годы, их связь с холодной и сырой погодой, перенесенными острыми респираторными заболеваниями (гриппом, бронхитами, пневмониями). Оцениваются длительность приступного и межприступного периодов заболевания, эффективность лечения в амбулаторных и стационарных условиях, использование медикаментозных средств, кортикостероидных препаратов. Из осложнений возможно формирование пневмосклероза, эмфиземы легких, присоединение дыхательной и легочно-сердечной недостаточности.

Анамнез у больного атопической формой бронхиальной астмы: обострения болезни имеют сезонный характер, сопровождаются ринитом, конъюнктивитом; у больных бывают крапивница и отек Квинке, выявляется непереносимость некоторых пищевых продуктов (яиц, шоколада, апельсинов и др.), лекарственных средств, пахучих веществ, отмечается наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям.

3. Клиническая картина При осмотре больного оценивают его состояние (которое может быть тяжелым) и положение больного в постели. Во время приступа бронхиальной астмы больной занимает вынужденное положение, обычно сидя в постели, руками опираясь о колени или спинку стула. Больной громко дышит, часто со свистом и шумом, рот открыт, ноздри раздуваются. При выдохе появляется набухание шейных вен, которое уменьшается при вдохе. Отмечается разлитой диффузный цианоз. У больных сердечной астмой приступ обычно возникает ночью, больной занимает вынужденное положение с приподнятым головным концом и опущенными вниз ногами, обращает на себя внимание периферический цианоз (мочек ушей, кончика носа, ногтей и т. д. — так называемый акроцианоз). При затянувшемся приступе появляется шумное клокочущее дыхание, слышимое на расстоянии, розовое пенистое отделяемое в ротовой полости (отек легких).

Симптомы бронхиальной астмы у больного при исследовании органов дыхания: при осмотре грудная клетка эмфизематозной формы, во время приступа расширяется и занимает инспираторное положение (в положении максимального вдоха). В дыхании активно участвует вспомогательная мускулатура, мышцы плечевого пояса, спины, брюшной стенки. При пальпации определяются резистентность грудной клетки, ослабление голосового дрожания во всех отделах из-за повышенной воздушности легочной ткани. При сравнительной перкуссии отмечается появление коробочного звука над всей поверхностью легких, при топографической перкуссии — смещение границ вверх и вниз, увеличение ширины полей Кренига, ограничение подвижности нижнего легочного края. При аускультации легких на фоне ослабленного дыхания выслушивается большое количество свистящих и жужжащих хрипов, нередко слышимых даже на расстоянии. Бронхофония ослаблена над всей поверхностью легких.

Симптомы бронхиальной астмы при исследовании сердечно-сосудистой системы: при осмотре верхушечный толчок не определяется, отмечается набухание шейных вен. При пальпации верхушечный толчок ослаблен, ограничен. Границы относительной тупости сердца при перкуссии определяются с трудом, а абсолютной — не определяются врвсе из-за острого вздутия легких. При аускультации тоны сердца приглушены (из-за наличия эмфиземы легких), наблюдаются акцент II тона над легочной артерией и тахикардия.

4. Лабораторные и инструментальные исследования При лабораторном исследовании у больного бронхиальной астмой в периферической крови характерно появление эозинофилии (свыше 10 %) и умеренного лимфоцитоза (свыше 40 %). Мокрота слизистого характера, вязкая, при микроскопическом исследования находят много эозинофилов (до 40-60 %), часто обнаруживают спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена. При рентгенологическом исследовании грудной клетки отмечается повышение прозрачности легочных полей и ограничение подвижности диафрагмы.

Источник

Îñîáåííîñòè äèàãíîñòèêè áðîíõèàëüíîé àñòìû. Îñíîâíûå æàëîáû áîëüíîãî ïðè ïîñòóïëåíèè. Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ è îñëîæíåíèÿ. Àíàëèç îáùåãî ñîñòîÿíèÿ. Ïëàí îáñëåäîâàíèÿ äëÿ óòî÷íåíèÿ äèàãíîçà. Äàííûå ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ îáñëåäîâàíèÿ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ìîñêîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà

Êàôåäðà ôàêóëüòåòñêîé òåðàïèè ¹2 ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà

ÈÑÒÎÐÈßÁÎËÅÇÍÈ

Áðîíõèàëüíàÿ àñòìà

Ìîñêâà 2007

áðîíõèàëüíàÿ àñòìà äèàãíîñòèêà îñëîæíåíèå

Òîïîãðàôè÷åñêèå Ëèíèè | Ïðàâîå Ëåãêîå | Ëåâîå Ëåãêîå |

Îêîëîãðóäèííàÿ | VI ðåáðî | — |

Ñðåäíåêëþ÷è÷íàÿ | VII ðåáðî | — |

Ïåðåäíÿÿ ïîäìûøå÷íàÿ | VIIIðåáðî | VIII |

Ñðåäíÿÿ ïîäìûøå÷íàÿ | IX ðåáðî | X |

Çàäíÿÿ ïîäìûøå÷íàÿ | X ðåáðî | X |

Ëîïàòî÷íàÿ | XI ðåáðî | XI |

Îêîëîïîçâîíî÷íàÿ | îñòèñòûé îòðîñòîê XII ãðóäíîãî ïîçâîíêà | îñòèñòûé îòðîñòîê XII ãðóäíîãî ïîçâîíêà |

Ïîäâèæíîñòü íèæíèõ êðàåâ ëåãêèõ (â ñì)

Òîïîãðàôè÷åñêèå ëèíèè | Ïîäâèæíîñòü íèæíåãî êðàÿ â (ñì) | |||||

Ïðàâîãî | Ëåâîãî | |||||

Íà âäîõå | Íà âûäîõå | Ñóììàðíî | Íà âäîõå | Íà âûäîõå | Ñóììàðíî | |

Ñðåäíåêëþ÷è÷íàÿ | 1,5 ñì | 2,0 ñì | 3,5 ñì | _ | _ | _ |

Ñðåäíÿÿ ïîäìûøå÷íàÿ | 2,0 ñì | 3,0 ñì | 5,0 ñì | 2,0 ñì | 3,0 ñì | 5,0 ñì |

Ëîïàòî÷íàÿ | 1,5ñì | 2,0 ñì | 3,5ñì | 1,5ñì | 2,0 ñì | 3,5ñì |

Àóñêóëüòàöèÿ ëåãêèõ: — ïðè àóñêóëüòàöèè íàä ñèììåòðè÷íûìè ó÷àñòêàìè ëåãî÷íûõ ïîëåé ñïðàâà è ñëåâà âûñëóøèâàåòñÿ æåñòêîå äûõàíèå, ðàññåÿííûå ñóõèå ñâèñòÿùèå õðèïû; âëàæíûå ìåëêîïóçûï÷àòûå õðèïû â íèæíåì îòäåëå ñïðàâà.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñèñòåìà

Îñìîòð ïðåêàðäèàëüíîé îáëàñòè.

Îáëàñòü ñåðäöà è êðóïíûõ ñîñóäîâ íå èçìåíåíà. Ïàòîëîãè÷åñêèõ ïóëüñàöèé â ïðåêàðäèàëüíîé îáëàñòè âèçóàëüíî íå îïðåäåëÿåòñÿ.

Îñìîòð ïîâåðõíîñòíûõ ñîñóäîâ: — Îïðåäåëÿåòñÿ ïóëüñàöèÿ ïîâåðõíîñòíûõ àðòåðèé øåè. Ïîäêîæíûå âåíû øåè è êîíå÷íîñòåé íå èçìåíåíû.

Ïàëüïàöèÿ ïðåêàðäèàëüíîé îáëàñòè.

Âåðõóøå÷íûé òîë÷îê ïàëüïèðóåòñÿ â 5 ìåæðåáåðüå ïî ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè. Äðóãèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ïóëüñàöèé, ñèñòîëè÷åñêîå è äèàñòîëè÷åñêîå äðîæàíèå ïðè ïàëüïàöèè ïðåêàðäèàëüíîé îáëàñòè íå îïðåäåëÿåòñÿ.

Ãðàíèöû îòíîñèòåëüíîé ñåðäå÷íîé òóïîñòè:

ïðàâàÿ — ïî ïðàâîìó êðàþ ãðóäèíû â IV ìåæðåáåðüå;

ëåâàÿ — íà 2 ñì êíàðóæè îò ëåâîé ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè, â V ìåæðåáåðüå;

âåðõíÿÿ — íà óðîâíå III ìåæðåáåðüÿ.

Ïîïåðå÷íèê îòíîñèòåëüíîé òóïîñòè ñåðäöà ðàâåí 17 ñì.

Ãðàíèöû àáñîëþòíîé òóïîñòè ñåðäöà: òî÷íî îïðåäåëèòü íåâîçìîæíî èç-çà ÿâëåíèé ýìôèçåìû ëåãêèõ.

Ïðàâàÿ è ëåâàÿ ãðàíèöà ñîñóäèñòîãî ïó÷êà ðàñïîëàãàþòñÿ âî âòîðîì ìåæðåáåðüå ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êðàÿì ãðóäèíû.

Ïîïåðå÷íèê ñîñóäèñòîãî ïó÷êà — 5 ñì.

Àóñêóëüòàöèÿ ñåðäöà Òîíû ñåðäöà çíà÷èòåëüíî ïðèãëóøåíû, ðèòì ïðàâèëüíûé. Íà âåðõóøêå I òîí ãðîì÷å, ÷åì II. Øóìû íàä äðóãèìè àóñêóëüòàòèâíûìè òî÷êàìè íå îïðåäåëÿþòñÿ. ×èñëî ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé 92 ìèíóòó.

Èññëåäîâàíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è àðòåðèàëüíîãî ïóëüñà.

Íà ìîìåíò èññëåäîâàíèÿ àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå (ÀÄ) íà ïðàâîé ðóêå 130/90, íà ëåâîé 130/80 ìì. ðò. ñò.

Ïóëüñ íà ëó÷åâûõ àðòåðèÿõ ðèòìè÷íûé, óäîâëåòâîðèòåëüíîãî íàïîëíåíèÿ, íàïðÿæåí, ðèòìè÷íûé, ÷èñëî ïóëüñîâûõ óäàðîâ 92 â ìèíóòó.

Ïóëüñàöèÿ íà îáùåé ñîííîé àðòåðèè ñèììåòðè÷íà ñ îáåèõ ñòîðîí. Ïóëüñàöèÿ íàä êëþ÷èöåé ó íàðóæíîãî êðàÿ êèâàòåëüíîé ìûøöû (à. subclavia) ñèììåòðè÷íà ñ îáåèõ ñòîðîí. Òàêæå ñèììåòðè÷íà ïóëüñàöèÿ ïîäìûøå÷íûõ è ïëå÷åâûõ àðòåðèé ñ îáåèõ ñòîðîí.

Ïóëüñàöèÿ íà äðóãèõ ïåðèôåðè÷åñêèõ àðòåðèÿõ âèñî÷íûõ (àà. temporalis); áåäðåííûõ (àà. femoralis); ïîäêîëåííûõ (àà. poplitea); çàäíåå-áîëüøåáåðöîâûõ (àà. tibialis posterior); òûëà ñòîïû (àà. dorsalis pedis) íå îñëàáëåíà, ñèììåòðè÷íà ñ îáåèõ ñòîðîí.

Ñèñòåìà îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ

Àïïåòèò ñíèæåí. Ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ãóá, ùåê, ìÿãêîãî è òâåðäîãî íåáà ðîçîâîé îêðàñêè; âûñûïàíèÿ, èçúÿçâëåíèÿ îòñóòñòâóþò. Äåñíû áëåäíî-ðîçîâîé îêðàñêè, íå êðîâîòî÷àò. Çàïàõ îáû÷íûé. Ðîòîâàÿ ïîëîñòü ñàíèðîâàíà. ßçûê íîðìàëüíîé âåëè÷èíû è ôîðìû, ðîçîâîé îêðàñêè, âëàæíûé, ÷èñòûé. Ñîñî÷êè ÿçûêà âûðàæåíû õîðîøî. Çåâ ðîçîâîé îêðàñêè. Íåáíûå äóæêè õîðîøî êîíòóðèðóþòñÿ. Ìèíäàëèíû íå âûñòóïàþò çà íåáíûå äóæêè. Ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà ãëîòêè íå ãèïåðåìèðîâàíà, âëàæíàÿ, ïîâåðõíîñòü åå ãëàäêàÿ.

Æèâîò íîðìàëüíîé ôîðìû, ñèììåòðè÷åí. Àêòèâíî ó÷àñòâóåò â àêòå äûõàíèÿ. Âèäèìîé íà ãëàç ïàòîëîãè÷åñêîé ïåðèñòàëüòèêè íå îòìå÷àåòñÿ. Ðàñøèðåíèÿ ïîäêîæíûõ âåí æèâîòà íåò. Ïóïîê îáû÷íîé ôîðìû. Ñòóë â íîðìå, çàïîðû è äèñïåïñè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà îòðèöàåò.

Ïîâåðõíîñòíàÿ ïàëüïàöèÿ æèâîòà.

Ïðè ïîâåðõíîñòíîé (îðèåíòèðîâî÷íîé) ïàëüïàöèè — ïåðåäíÿÿ áðþøíàÿ ñòåíêà ìÿãêàÿ, ïîäàòëèâàÿ, áåçáîëåçíåííàÿ. Íàïðÿæåíèÿ ìûøö áðþøíîé ñòåíêè íåò. Ñèìïòîì Ùåòêèíà-Áëþìáåðãà îòðèöàòåëüíûé. Ïàëüïàöèÿ â òî÷êå Ìàê-Áóðíåÿ — áåçáîëåçíåííàÿ. Ïðè èññëåäîâàíèè «ñëàáûõ ìåñò ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè (ïóïî÷íîå êîëüöî, àïîíåâðîç áåëîé ëèíèè æèâîòà, ïàõîâûå êîëüöà) — ãðûæåâûõ âûïÿ÷èâàíèé íå îáíàðóæåíî.

Ïðè ïåðêóññèè æèâîòà îòìå÷àåòñÿ òèìïàíèò ðàçëè÷íîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè. Ìåòîäîì ïåðêóññèè è ôëþêòóàöèè ñâîáîäíàÿ æèäêîñòü â áðþøíîé ïîëîñòè íå âûÿâëÿåòñÿ.

Ïðè ãëóáîêîé ìåòîäè÷åñêîé ñêîëüçÿùåé ïàëüïàöèè æèâîòà ïî ìåòîäó Îáðàçöîâà-Ñòðàæåñêî-Âàñèëåíêî óñòàíîâëåíî:

Ñèãìîâèäíàÿ êèøêà ïàëüïèðóåòñÿ â ëåâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè íà ãðàíèöå ñðåäíåé è íèæíèõ òðåòåé l. umbilioiliaceae sinistra, íà ïðîòÿæåíèè 15 ñì â âèäå ãëàäêîãî, óìåðåííî ïëîòíîãî òÿæà äèàìåòðîì ñ áîëüøîé ïàëåö ðóêè, ëåãêî ñìåùàþùåãîñÿ ïðè ïàëüïàöèè â ïðåäåëàõ 4-5 ñì; íå óð÷àùåãî.

Ñëåïàÿ êèøêà ïàëüïèðóåòñÿ â ïðàâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè íà ãðàíèöå ñðåäíåé è íàðóæíîé òðåòåé l. umbilioiliaceae dextra, â âèäå ãëàäêîãî ìÿãêîýëàñòè÷åñêîãî öèëèíäðà äèàìåòðîì â äâà ïîïåðå÷íûõ ïàëüöà, ñ çàêðóãëåííûì äíîì; áåçáîëåçíåííàÿ, óìåðåííî ïîäâèæíîãî, óð÷àùåãî ïðè ïàëüïàöèè. Àïïåíäèêñ íå ïàëüïèðóåòñÿ.

Òåðìèíàëüíûé îòäåë ïîäâçäîøíîé êèøêè: — ïàëüïèðóåòñÿ â ïðàâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè â âèäå ãëàäêîãî, ïëîòíîãî, ïîäâèæíîãî, áåçáîëåçíåííîãî òÿæà äëèííîé 12 ñì äèàìåòðîì ñ ìèçèíåö. Ïðè ïàëüïàöèè îòìå÷àåòñÿ óð÷àíèå.

Âîñõîäÿùèé è íèñõîäÿùèé îòäåëû îáîäî÷íîé êèøêè ïàëüïèðóþòñÿ â ïðàâîé è ëåâîé áîêîâûõ îáëàñòÿõ (ôëàíêàõ) æèâîòà íà óðîâíå ïóïêà â âèäå îáðàçîâàíèé öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû äèàìåòðîì 2 ñì, ïîäâèæíûõ, óìåðåííî-ïëîòíûõ, áåçáîëåçíåííûõ, ñ ãëàäêîé ïîâåðõíîñòüþ, íå óð÷àùèõ.

Ïîïåðå÷íàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà — ïàëüïèðóåòñÿ â ïóïî÷íîé îáëàñòè, â âèäå óìåðåííî ïëîòíîãî öèëèíäðà, äèàìåòðîì ïðèáëèçèòåëüíî 2,5-3 ñì, ñ ãëàäêîé ïîâåðõíîñòüþ, ãîðèçîíòàëüíî ðàñïîëîæåííîãî, äóãîîáðàçíî èçîãíóòîãî êíèçó, áåçáîëåçíåííîãî, ëåãêî ñìåùàåìîãî ââåðõ è âíèç.

Òîíêàÿ êèøêà íå ïàëüïèðóåòñÿ.

Æåëóäîê: — íèæíÿÿ ãðàíèöà æåëóäêà îïðåäåëåííàÿ àóñêóëüòàòèâíûì ìåòîäîì (àñêóëüòî-ôðèêöèè) ðàñïîëîæåíà íà 3,5 ñì âûøå ïóïêà. Øóì ïëåñêà (ìåòîäîì ñóêóññèè) íàä æåëóäêîì íå îïðåäåëÿåòñÿ.

Áîëüøàÿ êðèâèçíà æåëóäêà ïàëüïàòîðíî îïðåäåëÿåòñÿ â âèäå ìÿãêîãî, ãëàäêîãî âàëèêà èäóùåãî ïîïåðå÷íî ïî ïîçâîíî÷íèêó â îáå ñòîðîíû îò íåãî, îãðàíè÷åííî ïîäâèæíîãî, áåçáîëåçíåííîãî, óð÷àùåãî ïðè ïàëüïàöèè. Ìàëàÿ êðèâèçíà íå ïàëüïèðóåòñÿ. Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà íå ïàëüïèðóåòñÿ. Áîëåçíåííîñòè â çîíå Øîôàðà è ïàíêðåàòè÷åñêîé òî÷êå Äåæàðäåíà íå îòìå÷àåòñÿ. Ïðè àóñêóëüòàöèè æèâîòà — âûñëóøèâàþòñÿ íîðìàëüíûå ïåðèñòàëüòè÷åñêèå êèøå÷íûå øóìû.

Ãåïàòî-áèëèàðíàÿ ñèñòåìà

Ïåðêóññèÿ ïå÷åíè:

Âåðõíÿÿãðàíèöààáñîëþòíîéòóïîñòèïå÷åíè:

ïî ïðàâîé îêîëîãðóäèííîé ëèíèè — V ìåæðåáåðüå,

ïî ïðàâîé ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè — VI ðåáðî,

ïåðåäíåé ïîäìûøå÷íîé ëèíèè — VII ðåáðî.

Íèæíÿÿãðàíèöààáñîëþòíîéòóïîñòèïå÷åíè:

ïî ïðàâîé ïåðåäíåé ïîäìûøå÷íîé ëèíèè — X ðåáðî;

ïî ïðàâîé ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè — êðàé ðåáåðíîé äóãè;

ïî ïðàâîé îêîëîãðóäèííîé ëèíèè — íà 2 ñì íèæå êðàÿ ðåáåðíîé äóãè;

ïî ïåðåäíåé ñðåäèííîé ëèíèè íà ãðàíèöå âåðõíåé è ñðåäíåé òðåòè ëèíèè, ñîåäèíÿþùåé îñíîâàíèå ìå÷åâèäíîãî îòðîñòêà ñ ïóïêîì.

Ëåâàÿ ãðàíèöà àáñîëþòíîé ïå÷åíî÷íîé òóïîñòè — ïî ëåâîé îêîëîãðóäèííîé ëèíèè; ïå÷åíî÷íàÿ òóïîñòü âíèç íå âûñòóïàåò çà ïðåäåëû ðåáåðíîé äóãè.

Ðàçìåðûïå÷åíî÷íîéòóïîñòè:

ïî ïðàâîé ïåðåäíåé ïîäìûøå÷íîé ëèíèè — 11 ñì;

ïî ïðàâîé ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè — 10 ñì;

ïî ëåâîé îêîëîãðóäèííîé ëèíèè — 9ñì.

Ðàçìåðûïå÷åíèïîÌ.Ã. Êóðëîâó:

ïåðâûé ïðÿìîé ðàçìåð (l. media clavicularis) — 9 ñì.

âòîðîé ïðÿìîé ðàçìåð (l. mediana anterior) — 8 cì.

êîñîé ðàçìåð — 7 ñì.

ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè ïàöèåíòà — ïå÷åíü íå ïàëüïèðóåòñÿ.

Æåë÷íûé ïóçûðü — íå ïàëüïèðóåòñÿ. Áîëåçíåííîñòü ïðè ïàëüïàöèè â òî÷êå æåë÷íîãî ïóçûðÿ îòñóòñòâóåò.

Ñåëåçåíêà

Ñåëåçåíêà íå ïàëüïèðóåòñÿ. Ïåðêóòîðíî ïåðåäíèé êðàé äëèííèêà ñåëåçåíêè íå âûõîäèò çà ïðåäåëû ïåðåäíåé ïîäìûøå÷íîé, — ëèíèè; çàäíèé — çà ïðåäåëû ëåâîé ëîïàòî÷íîé ëèíèè. Âåðõíÿÿ ãðàíèöà ñåëåçåíî÷íîé òóïîñòè ðàñïîëàãàåòñÿ íà óðîâíå IX ðåáðà, íèæíÿÿ — íà óðîâíå XI ðåáðà. Ïåðêóòîðíî ðàçìåðû äëèííèêà ñåëåçåíêè — 11 ñì, ïîïåðå÷íèêà — 4 ñì.

Ýíäîêðèííàÿ ñèñòåìà

Æàëîá íåò. Ïðè îñìîòðå ïåðåäíåé ïîâåðõíîñòè øåè èçìåíåíèé íå îòìå÷àåòñÿ. Áîêîâûå äîëè ùèòîâèäíîé æåëåçû íå ïàëüïèðóþòñÿ, à ïåðåøååê ïðîùóïûâàåòñÿ â âèäå ïîïåðå÷íî ëåæàùåãî, ãëàäêîãî, áåçáîëåçíåííîãî âàëèêà, ïëîòíîýëàñòè÷åñêîé îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè. Øèðèíà ïåðåøåéêà íå ïðåâûøàåò øèðèíó ñðåäíåãî ïàëüöà ðóêè. Æåëåçà íå ñïàÿíà ñ êîæåé è îêðóæàþùèìè òêàíÿìè, ëåãêî ñìåùàåòñÿ ïðè ãëîòàíèè.

Ñèìïòîìû Ãðåôå, Ìåáèóñà, Øòåëüâàãà — îòðèöàòåëüíûå.

Îðãàíû÷óâñòâ

Ïàòîëîãèé íå âûÿâëåíî

Íåðâíî-ïñèõè÷åñêàÿ ñôåðà

Áîëüíàÿ õîðîøî îðèåíòèðîâàíà â ïðîñòðàíñòâå, âðåìåíè è ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Êîíòàêòíà. Âîñïðèÿòèå íå íàðóøåíî. Âíèìàíèå íå îñëàáëåíî. Ïàìÿòü çíà÷èòåëüíî ñíèæåíà. Ìûøëåíèå íå íàðóøåíî. Íàñòðîåíèå ðîâíîå. Ïîâåäåíèå àäåêâàòíîå. Î÷àãîâîé íåâðîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè íå îïðåäåëÿåòñÿ.

Ìåíèíãåàëüíûõ ñèìïòîìîâ íåò.

Ïðåäâàðèòåëüíûéäèàãíîç: Áðîíõèàëüíàÿ àñòìà ñìåøàííîé ôîðìû, òÿæåëîé ñòåïåíè òÿæåñòè, â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ. Ýìôèçåìà ëåãêèõ. Ïíåâìîñêëåðîç.

Ïëàíîáñëåäîâàíèÿ:

1. Êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè

2. Îáùèé êëèíè÷åñêèé àíàëèç ìî÷è

3. Áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè

4. Îáùèé àíàëèç ìîêðîòû

5. Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà

6. ÝÊÃ

7. Ðåíòãåíîãðàôèÿ îðãàíîâ ãðóäíîé êëåòêè.

8. ÔÂÄ.

9. Ðåàêöèÿ íà HBs ÀÃ

10. Ðåàêöèÿ íà àíòè — ÍÑ ÀÃ

11. Ðåàêöèÿ íà àíòèòåëà ê ÂÈ×

12. Ðåçóëüòàò áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ èñïðàæíåíèé íà äèñáàêòåðèîç.

Äàííûåëàáîðàòîðíûõèèíñòðóìåíòàëüíûõìåòîäîâîáñëåäîâàíèÿ.

1. êëèíè÷åñêèéàíàëèçêðîâè.

Ïîêàçàòåëè | Ðåçóëüòàò | Íîðìà | Åäèíèöû èçìåðåíèÿ |

Ýðèòðîöèòû | 4,86 | 4,3-5,7 | *1012ã/ë |

Ãåìîãëîáèí | 146 | 130-160 | ã/ë |

ÑÎÝ | 8 | 2-10 | ìì/÷ |

Ëåéêîöèòû | 6,1 | 4-9 | *109/ë |

Ïàëî÷êîÿäåðíûå íåéòðîôèëû | 1 | 1-6 | % |

Ñåãìåíòîÿäåðíûå íåéòðîôèëû | 53 | 47-72 | % |

Ýîçèíîôèëû | 1 | 0,5 — 5 | % |

Ëèìôîöèòû | 38 | 19-37 | % |

Ìîíîöèòû | 7 | 3-11 | % |

2. áèîõèìè÷åñêèéàíàëèçêðîâè

Ïîêàçàòåëü | Ðåçóëüòàò | Íîðìà | Åäèíèöû |

Îáùèé áåëîê | 7,2 | 6,7-8,7 | ã/äï |

Ìî÷åâèíà | 10,62 | 2,8 — 7,2 | ììîëü/ë |

Êðåàòèíèí | 73 | 5 — 115 | ìêìîëü/ë |

Õîëåñòåðèí | 4,2 | 3,6 — 6,2 | ììîëü/ë |

Áèëèðóáèí îáùèé | 12,9 | 1,7 — 21 | ìêìîëü/ë |

Ãëþêîçà | 5,6 | 3,9-6,4 | ììîëü/ë |

Àëàíèíàìèíîòðàíñôåðàçà | 24 | 0 — 41 | Åä/ë |

Àñïàðòàòàìèíîòðàíñôåðàçà | 12 | 0 — 37 | Åä/ë |

Ëàêòàòäåãèäðîãåíàçà | 357 | 225 — 480 | Åä/ë |

Êðåòèíôîñôîêèíàçà | 56 | 24 — 171 | Åä/ë |

Ñåðîìóêîèä | 0,23 | 0,13 — 0, 20 | |

Ùåëî÷íàÿ ôîñôîòàçà | 83 | 40-130 | Åä/ë |

À×Ò | 33,3 | 30-40 | ñåê |

Ãëþêîçà | 5,7 | 3,3 — 6,8 | Ììîëü/ë |

Ôèáðèíîãåí | 4,4 | 2-4 | ã/ë |

3. îáùèéàíàëèçìî÷è

Ïîêàçàòåëü | Ðåçóëüòàò | Åäèíèöû èçìåðåíèÿ |

Êîëè÷åñòâî | 300 | ìë |

Öâåò | Ñîëîìåííî-æåëòûé | |

Ïðîçðà÷íîñòü | Ïîëíàÿ | |

Îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü | 1014 | |

Ðåàêöèÿ | 7,0 | |

Áåëîê | Íå îáíàðóæåíî | ã/ë |

Ãëþêîçà | Íå îáíàðóæåíî | |

Êåòîíîâûå òåëà | Íå îáíàðóæåíî | |

Ðåàêöèÿ íà êðîâü | Íå îáíàðóæåíî | |

Áèëèðóáèí | Íå îáíàðóæåíî | |

Óðîáèëèíîèäû | Íå îáíàðóæåíî | |

Æåë÷íûå êèñëîòû | Íå îáíàðóæåíî | |

Èíäèêàí | Íå îáíàðóæåíî |

Ìèêðîñêîïèÿîñàäêàìî÷è

Ýïèòåëèé ïëîñêèé | Åäèíè÷íî â ïðåïàðàòå |

Ýïèòåëèé ïåðåõîäíûé | Åäèíè÷íî â ïîëå çðåíèÿ |

Ëåéêîöèòû | 1 â ïîëå çðåíèÿ |

Ýðèòðîöèòû íåèçìåíåííûå | 1 â ïîëå çðåíèÿ |

Ñëèçü | Óìåðåííîå êîëè÷åñòâî |

4. ÐåàêöèÿÂàññåðìàíàÎòðèöàòåëüíàÿ.

5. ÐåàêöèÿíàHBsÀÃÎòðèöàòåëüíàÿ.

6. Ðåàêöèÿíààíòè — HCATÎòðèöàòåëüíàÿ.

7. ÐåàêöèÿíààíòèòåëàêÂÈ×Îòðèöàòåëüíàÿ.

8. ÝÊÃ: Ðèòì ñèíóñîâûé. ×ÑÑ 93 â ìèíóòó. Ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå ýëåêòðè÷åñêîé îñè ñåðäöà. Çàìåäëåííî ïðîâåäåíèå ïî ïåðåäíåé âåòâè ëåâîé íîæêè ïó÷êà Ãèñà. Ó ìåðåííî âûðàæåííûå èçìåíåíèÿ ìèîêàðäà ñ ïðèçíàêàìè ïåðåãðóçêè âñåõ êàìåð ñåðäöà.

9. Ðåíòãåíîãðàôèÿîðãàíîâãðóäíîéêëåòêè:  ëåãêèõ ñïðàâà â íèæíåé äîëå — íåãîìîãåííàÿ èíôèëüòðàöèÿ. Ëåãî÷íûé ðèñóíîê óñèëåí, äåôîðìèðîâàí. ßâëåíèÿ ïíåâìîñêëåðîçà. Ñèíóñû ñâîáîäíû. Òåíü àîðòû è ñåðäöà ñ âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè.

Êëèíè÷åñêèéäèàãíîç:

Áðîíõèàëüíàÿ àñòìà ñìåøàííîé ôîðìû, òÿæåëîé ñòåïåíè òÿæåñòè, â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ. Ýìôèçåìà ëåãêèõ. Ïíåâìîñêëåðîç.

ñî÷åòàííûå: ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü II ñò., III ñòåïåíü

ñîïóòñòâóþùèå: õðîíè÷åñêèé ãàñòðèò â ñòàäèè ðåìèññèè

îñëîæíåíèÿ: î÷àãîâàÿ ïíåâìîíèÿ â íèæíåé äîëå ïðàâîãî ëåãêîãî, ÄÍ II ñòåïåíè

Îáîñíîâàíèåêëèíè÷åñêîãîäèàãíîçà

· Áðîíõèàëüíàÿ àñòìà ñìåøàííîé ôîðìû, òÿæåëîé ñòåïåíè òÿæåñòè, â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ.

Ñóõèå ñâèñòÿùèå õðèïû ïðè àóñêóëüòàöèè ëåãêèõ. Ïåðèîäè÷åñêèå ïðèñòóïû óäóøüÿ (3-4 ðàçà â ãîä), êóïèðóþùèåñÿ ïðèåìîì áåòà-àäðåíîìèìåòèêîâ, âîçíèêàëè â îòâåò íà äåéñòâèå àëëåðãè÷åñêîãî ôàêòîðà — ïûëüöà ðàñòåíèé, áûòîâàÿ ïûëü. Òàêæå ïðèñòóïû âîçíèêàëè íà õîëîäå. Òàêèì îáðàçîì, ïðèñòóïû óäóøüÿ ñâÿçàíû ñ âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íîãî ðîäà àëëåðãåíîâ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñìåøàííóþ ôîðìó áðîíõèàëüíîé àñòìû.

· Ýìôèçåìà ëåãêèõ.

Áî÷êîîáðàçíàÿ ãðóäíàÿ êëåòêà, óìåíüøåíèå åå ïîäâèæíîñòè ïðè äûõàíèè, êîðîáî÷íûé ïåðêóòîðíûé çâóê, èñ÷åçíîâåíèå çîíû àáñîëþòíîé ñåðäå÷íîé òóïîñòè, îïóùåíèå íèæíåé ãðàíèöû ëåãêèõ è îãðàíè÷åíèå ýêñêóðñèè ëåãî÷íîãî êðàÿ.

· Ïíåâíîñêëåðîç.

Óñèëåíèå ëåãî÷íîãî ðèñóíêà, ñêëåðîòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ íà ðåíòãåíîãðàììå îðãàíîâ ãðóäíîé êëåòêè

· Î÷àãîâàÿ ïíåâìîíèÿ â íèæíåé äîëå ïðàâîãî ëåãêîãî

Îñíîâûâàÿñü íà æàëîáàõ ïàöèåíòà (ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà äî 38,1 0Ñ, èçìåíåíèå õàðàêòåðà ìîêðîòû íà ñëèçèñòî-ãíîéíûé, áîëü â ïðàâîé ïîëîâèíå ãðóäíîé êëåòêè, îòäûøêà ïðè ìèíèìàëüíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå, îáùàÿ ñëàáîñòü, íåäîìîãàíèå) ìîæíî ïðåäïîëîæèòü íàëè÷èå ó íåãî èíòîêñèêàöèîííîãîñèíäðîìà, à òàêæå ñèíäðîìà îáùèõ âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíèé è âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíèé ëåãî÷íîé òêàíè, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïíåâìîíèè.

Äàííûå îáúåêòèâíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ðåíòãåíîãðàôèÿ îðãàíîâ ãðóäíîé êëåòêè: â ëåãêèõ ñïðàâà â íèæíåé äîëå — íåãîìîãåííàÿ èíôèëüòðàöèÿ; ïðèòóïëåíèå ïåðêóòîðíîãî çâóêà, âëàæíûå ìåëêîïóçûð÷àòûå õðèïû â íèæíèõ îòäåëàõ ïðàâîãî ëåãêîãî) ïîäòâåðæäàþò íàëè÷èå ïåðå÷èñëåííûõ ðàíåå ñèíäðîìîâ, à èìåííî ñèíäðîìà âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíèé ëåãî÷íîé òêàíè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñ âûñîêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ïðåäïîëîæèòü íàëè÷èå ó ïàöèåíòà ïíåâìîíèþâíèæíåéäîëåïðàâîãîëåãêîãî.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник