Бронхиальная астма терапия этиология

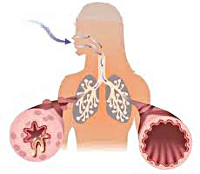

Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы и которое обуславливает развитие бронхиальной гиперреактивности, приводящей к эпизодам обратимой спонтанно или под действием лечения обструкции бронхов, клинически проявляющейся повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утром.

Этиология бронхиальной астмы.

Факторы, влияющие на риск развития БА, можно разделить на факторы, обуславливающие развитие заболевания (в основном это внутренние факторы, в первую очередь наследственность), и факторы, провоцирующие появление симптомов (в основном это внешние факторы).

Основные факторы влияющие на развитие и проявление БА:

А) внутренние факторы:

1. генетические (гены, предрасполагающие к атопии – повышенной выработке аллерген-специфических антител класса IgE и гены, предрасполагающие к бронхиальной гиперреактивности)

2. ожирение (повышенная выработка медиатора лептина увеличивает вероятность БА)

3. пол (до 14 лет распространенность БА у мальчиков в два раза выше, у взрослых БА распространена больше у женщин).

Б) внешние факторы:

1. аллергены: помещений (клещи домашней пыли, шерсть домашних животных, аллергены тараканов, плесневые и дрожжевые грибы) и внешние (пыльца растений и т. д.)

2. инфекции (в основном респираторные вирусные, реже паразитарные)

3. профессиональные сенсибилизаторы

4. курение табака (как активное, так и пассивное)

5. загрязнение воздуха внутри и снаружи помещений

6. питание – у детей, находившихся на грудном вскармливании, частота БА меньше, чем у детей, находящихся на искусственном вскармливании

Основные факторы, провоцирующие обострение БА: 1) домашние и внешние аллергены; 2) поллютанты помещений и внешние поллютанты; 3) респираторные инфекции; 4) физическая нагрузка и гипервентиляция; 5) изменение погодных условий; 6) двуокись серы; 7) пища, пищевые добавки; 8) некоторые лекарства; 9) чрезмерные эмоциональные нагрузки; 10) курение (пассивное и активное); 11) ирританты (домашний аэрозоль, запах краски).

Патогенез аллергической (атопической) БА.

1. Иммунологическая стадия:

А) процессинг – поступивший в дыхательные пути аллерген захватывается макрофагом, расщепляется на фрагменты, связывается с гликопротеинами II класса главного комплекса гистосовместимости (HLA) и транспортируется к клеточной мембране макрофага

Б) презентация комплекса «антиген+HLA II» Т-лимфоцитам-хелперам

В) продукция Т-лимфоцитами-хелперами ряда цитокинов: ИЛ-4,5,6, которые стимулируют пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов, ИЛ-5 и гранулоцитарного макрофагального стимулирующего фактора, которые активируют эозинофилы.

Г) синтез В-лимфоцитами специфических АТ (IgE, реагиновые АТ), фиксирующихся на поверхности тучных клеток, базофилах и эозинофилах

2. Иммунохимическая стадия: при повторном поступлении аллергена в организм больного происходит его взаимодействие с антителами-реагинами (IgE) на поверхности клеток-мишеней аллергии последующей дегрануляцией тучных клеток и базофилов, активацией эозиновилов и выделением большого количества медиаторов воспаления и аллергии.

3. Патофизиологическая стадия: развитие бронхоспазма, отека слизистой оболочки и инфильтрации стенки бронха клеточными элементами, воспаления, гиперсекреции слизи

а) Ранняя астматическая реакция – бронхоспазм под действием гистамина и других медиаторов (лейкотриенов C4, D4, E4 и др.) с выраженной экспираторной одышкой; начинается через 1-2 мин, достигает максимума через 15-20 мин и длится около 2 ч

б) Поздняя астматическая реакция – воспаление, отек слизистой бронхов, гиперсекреция слизи; развивается через 4-6 ч., достигает максимума через 6-8 ч. и длится 8-12 ч. Основные клетки-участницы: эозинофилы, альвеолярные и бронхиолярные макрофаги, нейтрофилы, Т-лимфоциты и др.

Другие патогенетические механизмы возникновения БА.

А) инфекционно-зависимый – бронхоспазм обусловлен продуктами метаболизма бактерий, грибов и вирусов, обладающих способностью вызывать анафилактические реакции (особенно характерно для нейсерий, увеличивающих содержание IgE в крови и бронхиальном секрете)

Б) дисгормональный – причины обструкции бронхов: ГКС недостаточность (гипперреактивность тучных клеток, повышение уровня гистамина, тонуса ГМК бронхов, усиление воспаления слизистой бронхов), гипопрогестеронемия, гиперэстрогенемия (повышение уровня гистамина и активности альфа-адренорецепторов).

В) нервно-псИхический – изменение бронхиального сопротивления формируется безусловными и условными рефлексами и др. (аутоиммуный, адренергический дисбаланс, первично измененная реактивность бронхов).

Классификация БА.

1. Бронхиальная астма (J45 по МКБ-10):

А) аллергическая (атопическая, экзогенная);

Б) неаллергическая (эндогенная);

В) смешанная (аллергическая + неаллергическая);

Г) неуточненная.

2. Астматический статус (J46, острая тяжелая БА).

КлассИфикация тяжести БА.

Ступень, тяжесть БА | Ступень 1. Интермитирующая | Ступень 2. Легкая персистирующая | Ступень 3. Персистирующая средней тяжести | Ступень 4. Тяжелая персистирующая |

Симптомы | Реже 1 раза в неделю | Чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день | Ежедневные | Ежедневные, физическая активность ограничена |

Обострения | Короткие | Могут влиять на физическую активность и сон | Могут влиять на физическую активность и сон | Частые |

Ночные симптомы | Не чаще 2 раз в мес | Чаще 2 раз в мес | Чаще 1 раза в неделю | Частые |

Показатели ОФВ1 или ПСВ | 80% и более от должных значений | 80% и более от должных значений | 60-80% от должных значений | 60% от должных значений |

Вариабельность показателей ПСВ или ОФВ1 | Менее 20% | 20-30% | Более 30% | Более 30% |

Основные клинические проявления БА.

В развитии приступа БА различают три периода:

1) период предвестников – наступает за несколько минут, часов, реже дней до приступа; вазомоторные реакции со стороны слизистой носа (обильное отделение водянистого секрета), чихание, зуд глаз и кожи, приступообразный кашель, одышка, головная боль, усталость, чрезмерный диурез, изменения настроения (раздражительность и т. д.)

2) период разгара (удушья):

– появляется ощущение нехватки воздуха, сдавления в груди, выраженная экспираторная одышка; вдох становится коротким, выдох медленным, в 2-4 раза длиннее вдоха, с громкими, продолжительными, свистящими хрипами, слышимыми на расстоянии, особенно на выдохе

– характерен кашель с очень трудно отделяемой вязкой, густой мокротой; после отхождения мокроты дыхание становится более легким

– больной обеспокоен, испуган; речь почти невозможна

– лицо бледное, с синюшным оттенком, покрыто холодным потом; крылья носа раздуваются при вдохе

– вынужденное положение больного: сидит, наклонившись вперед, опираясь локтями на колени, или оперевшись руками о край стола, кровати, ловя ртом воздух

– грудная клетка в положении максимального вдоха, в дыхании участвуют мышцы плечевого пояса, спины, брюшной стенки; межреберные промежутки и надключичные ямки втягиваются при вдохе; шейные вены набухшие

– над легкими перкуторный звук с тимпаническим оттенком, нижние границы легких опу-

Щены, подвижность легочных краев ограничена

– пульс учащен, слабого наполнения, тоны сердца приглушены.

Приступ удушья может перейти в астматический статус, который может закончиться комой и даже смертью больного.

3) период обратного развития – разной продолжительности, может закончиться быстро без осложнений или длиться несколько часов – суток с сохранением затрудненного дыхания, недомогания, слабости. После приступа больные хотят отдохнуть, некоторые из

Них испытывают голод, жажду.

Варианты БА.

А) Классический (описан выше).

Б) Кашлевой – типичной клиники приступа удушья нет, при аускультации легких отсутствуют сухие хрипы или определяются очень скудные физикальные признаки; единственный характерный признак БА – приступообразный удушливый кашель, особенно часто возникающий по ночам, сопровождающийся появлением головокружения, потливостью, цианозом лица и исчезающий после использования бронходилататоров.

Диагностика БА.

1. Исследование функции внешнего дыхания для выявления обструктивного типа дыхательной недостаточности

а) Спирография – графическая регистрация объема легких во время дыхания; характерно снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), снижение индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) < 75%. Измерение показателей проводится 2-3 раза, за истинное значение принимается наилучший показатель. Полученные абсолютные показатели сопоставляются с должными, которые вычисляются по специальным номограммам с учетом роста, пола, возраста пациента.

б) Пневмотахография – регистрация в двухкоординатной системе петли «поток-объем» – скорости экспираторного потока воздуха на участке 25%-75% ФЖЕЛ; характерны вогнутый характер кривой выдоха и значительное снижение максимальной объемной скорости на уровне 50-75% ФЖЕЛ (МОС50, МОС75)

в) Пикфлоуметрия – измерение пиковой скорости выдоха (ПСВ) после полного вдоха; для БА характерно: увеличение ПСВ более, чем на 15% через 15-20 мин после ингаляции b2-агонистов короткого действия; суточные колебания ПСВ 20% и более у пациентов, получающих бронхолитики, и 10% и более у пациентов, не получающих бронхолитики; уменьшение ПСВ на 15% и более после физической нагрузки или после воздействия других триггеров.

г) Бронходилатационные пробы – определение вышеперечисленных показателей до и после применения бронходилататоров с расчетом абсолютного прироста ОФВ1 (%).

2. Рентгенография легких: во время приступа, а также при частых обострениях БА – признаки эмфиземы легких (повышенная прозрачность легких; расширение межреберных промежутков; горизонтальное положение ребер; низкое стояние диафрагмы).

3. Оценка газового состава артериальной крови: артериальная гипоксемия, гиперкапния.

4. Оценка аллергологического статуса для выявления причинного аллергена; проводится с помощью кожных проб (аппликационный, скарификационный и внутрикожный методы), провокационных ингаляционных тестов.

5. Лабораторные данные:

а) ОАК: эозинофилия, умеренное увеличение СОЭ в период обострения

б) общий анализ мокроты: много эозинофилов, кристаллы Шарко-Лейдена (образуются при разрушении эозинофилов; имеют блестящий прозрачный ромбовидный вид), спирали Куршмана (слепки мелких спастически сокращенных бронхов в виде спиралей из прозрачной слизи).

в) БАК: увеличение уровня a2- и g-глобулинов, сиаловых кислот, серомукоида, фибрина, гаптоглобулина

г) иммунологическое исследование: увеличение в крови иммуноглобулинов (особенно IgE), снижение количества и активности Т-супрессоров.

Осложнения БА.

1. Легочные: эмфизема легких, ателектаз, пневмоторакс, легочная недостаточность и др.

2. Внелегочные: легочное сердце, сердечная недостаточность и др.

Принципы лечения БА – необходима Комплексная терапия:

1) обучение больных

2) оценка и мониторинг тяжести БА

3) элиминация триггеров или контроль их влияния на течение болезни: удалить ковры из спальни и перьевые изделия, использовать непропускаемые постельные покрывала, ежедневно стирать постель в горячей воде, применять средства, ликвидирующие сапрофитов, не держать в квартире животных и птиц, не курить в помещениях, где находятся больные, предупреждать инфекции дыхательных путей и др.

4) медикаментозная терапия для постоянного лечения (контроля за течением БА) – используют следующие ЛС:

а) ингаляционные (беклометазона дипропионат, будесонид, флунизомид, флутиказон, триамцинолона ацетонид) и системные (преднизолон, метилпреднизолон) ГКС

б) стабилизаторы мембран тучных клеток ( натрия кромогликат (интал); недокромил натрия (тайлед)

в) теофиллин замедленного высвобождения (теопек, теодур)

г) ингаляционные β2-агонисты длительного действия (формотерол, сальметерол)

д) антилейкотриеновые препараты: антагонисты рецепторов к цистеинил-лейкотриену-1 (монтелукаст, зафирлукаст), ингибитор 5-липооксигеназы (зилеутон).

Ступенчатая терапия БА:

Степень тяжести | Ежедневный прием препаратов для контроля заболевания |

Ступень 1 | Нет необходимости |

Ступень 2 | Ингаляционные ГКС (≤ 400 мкг будесонида) |

Ступень 3 | Ингаляционные ГКС (400-800 мкг будесонида) + ингаляционные β2-агонисты длительного действия |

Ступень 4 | Ингаляционные ГКС (> 800 мкг будесонида) + ингаляционные β2-агонисты длительного действия + один или более препаратов, если это необходимо: – теофиллин; - антилейкотриеновый препарат; - пероральный β2-агонист длительного действия; - пероральный ГКС. |

5) медикаментозная терапия для купирования обострений – используют следующие ЛС:

А) ингаляционные β2-агонисты быстрого действия (сальбутамол, фенотерол, тербуталин, репротерон)

Б) антихолинергические препараты (ипратропиум бромид (атровент), окситропиума бромид)

В) системные ГКС

Г) метилксантины (теофиллин в/в, эуфиллин).

Купирование приступа БА.

1. Расстегнуть воротник, положение сидя с упором для рук (для подключения дополнительной дыхательной мускулатуры) или поза кучера, успокоиться

2. Вдыхание β2-агониста короткого действия (сальбутамола, формотерол – начало действия через 5 мин): сразу 2 вдоха, если нет улучшения – повторить через 10 мин (вдох спокойный, выдох – через кулак); при возможности наладить ингаляцию кислорода через носовой катетер или маску.

3. При отсутствии β2-агониста короткого действия – адреналин 0,5 мл 0,1% раствора п/к или тербуталина сульфат / бриканил 0,5 мл 0,05% раствора п/к.

4. При отсутствии эффекта от повторного введения адреномиметиков – в/в капельно эуфиллин 2,4% – 10,0 мл в физиологическом растворе (но! в настоящее время Согласно новым протоколам применение эуфиллина не показано, т. к. в сочетании с β2-агонистами короткого действия он не приводит к дополнительному бронходилатирующему эффекту, но увеличивает побочные эффекты: головная боль, тахикардии и др. аритмии и др.)

5. При отсутствии эффекта в течение 1-2 часов – атропин 0,1% – 1 мл п/к или ипратропия бромид (атровент) ингаляционно + 100 мг гидрокортизона или 60-150 мг преднизолона в/в.

Тактика при некупирующемся приступе БА – госпитализация пациента показана в следующих случаях:

А) тяжелый приступ БА с угрозой перехода в астматический статус (см. вопрос 157)

Б) подозрение на развитие осложнений

В) отсутствие быстрого ответа на бронходилатационную терапию

Г) дальнейшее ухудшение состояния больного на фоне начатого лечения

Д) длительное использование или недавно прекращенный прием системных ГКС

Е) госпитализация в ОИТАР несколько раз в течение последнего года

Ж) если пациент не придерживается плана лечения БА или страдает психическими заболеваниями

При некупирующемся приступе БА и угрозе развития астматического статуса показана госпитализация и лечение в стационаре (см. вопрос 157).

6) обеспечение регулярного наблюдения.

Источник

Бронхиальная астма – это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей воспалительного характера. Приступ бронхиальной астмы часто развивается после предвестников и характеризуется коротким резким вдохом и шумным длительным выдохом. Обычно он сопровождается кашлем с вязкой мокротой и громкими свистящими хрипами. Методы диагностики включают оценку данных спирометрии, пикфлоуметрии, аллергопроб, клинических и иммунологических анализов крови. В лечении используются аэрозольные бета-адреномиметики, м-холинолитики, АСИТ, при тяжелых формах заболевания применяются глюкокортикостероиды.

Общие сведения

За последние два десятка лет заболеваемость бронхиальной астмой (БА) выросла, и на сегодняшний день в мире около 300 миллионов астматиков. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний, которому подверженные все люди, вне зависимости от пола и возраста. Смертность среди больных бронхиальной астмой достаточно высока. Тот факт, что в последние двадцать лет заболеваемость бронхиальной астмой у детей постоянно растет, делает бронхиальную астму не просто болезнью, а социальной проблемой, на борьбу с которой направляется максимум сил. Несмотря на сложность, бронхиальная астма хорошо поддается лечению, благодаря которому можно добиться стойкой и длительной ремиссии. Постоянный контроль над своим состоянием позволяет пациентам полностью предотвратить наступление приступов удушья, снизить или исключить прием препаратов для купирования приступов, а так же вести активный образ жизни. Это помогает поддержать функции легких и полностью исключить риск осложнений.

Бронхиальная астма

Причины

Наиболее опасными провоцирующими факторами для развития бронхиальной астмы являются экзогенные аллергены, лабораторные тесты на которые подтверждают высокий уровень чувствительности у больных БА и у лиц, которые входят в группу риска. Самыми распространенными аллергенами являются бытовые аллергены – это домашняя и книжная пыль, корм для аквариумных рыбок и перхоть животных, аллергены растительного происхождения и пищевые аллергены, которые еще называют нутритивными. У 20-40% больных бронхиальной астмой выявляется сходная реакция на лекарственные препараты, а у 2% болезнь получена вследствие работы на вредном производстве или же, например, в парфюмерных магазинах.

Инфекционные факторы тоже являются важным звеном в этиопатогенезе бронхиальной астмы, так как микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности могут выступать в качестве аллергенов, вызывая сенсибилизацию организма. Кроме того, постоянный контакт с инфекцией поддерживает воспалительный процесс бронхиального дерева в активной фазе, что повышает чувствительность организма к экзогенным аллергенам. Так называемые гаптенные аллергены, то есть аллергены небелковой структуры, попадая в организм человека и связываясь его белками так же провоцируют аллергические приступы и увеличивают вероятность возникновения БА. Такие факторы, как переохлаждение, отягощенная наследственность и стрессовые состояния тоже занимают одно из важных мест в этиологии бронхиальной астмы.

Патогенез

Хронические воспалительные процессы в органах дыхания ведут к их гиперактивности, в результате которой при контакте с аллергенами или раздражителями, мгновенно развивается обструкция бронхов, что ограничивает скорость потока воздуха и вызывает удушье. Приступы удушья наблюдаются с разной периодичностью, но даже в стадии ремиссии воспалительный процесс в дыхательных путях сохраняется. В основе нарушения проходимости потока воздуха, при бронхиальной астме лежат следующие компоненты: обструкция дыхательных путей из-за спазмов гладкой мускулатуры бронхов или вследствие отека их слизистой оболочки; закупорка бронхов секретом подслизистых желез дыхательных путей из-за их гиперфункции; замещение мышечной ткани бронхов на соединительную при длительном течении заболевания, из-за чего возникают склеротические изменения в стенке бронхов.

В основе изменений бронхов лежит сенсибилизация организма, когда при аллергических реакциях немедленного типа, протекающих в виде анафилаксий, вырабатываются антитела, а при повторной встрече с аллергеном происходит мгновенное высвобождение гистамина, что и приводит к отеку слизистой бронхов и к гиперсекреции желез. Иммунокомплексные аллергические реакции и реакции замедленной чувствительности протекают аналогично, но с менее выраженными симптомами. Повышенное количество ионов кальция в крови человека в последнее время тоже рассматривается как предрасполагающий фактор, так как избыток кальция может провоцировать спазмы, в том числе и спазмы мускулатуры бронхов.

При патологоанатомическом исследовании умерших во время приступа удушья отмечается полная или частичная закупорка бронхов вязкой густой слизью и эмфизематозное расширение легких из-за затрудненного выдоха. Микроскопия тканей чаще всего имеет сходную картину – это утолщенный мышечный слой, гипертрофированные бронхиальные железы, инфильтративные стенки бронхов с десквамацией эпителия.

Классификация

БА подразделяется по этиологии, тяжести течения, уровню контроля и другим параметрам. По происхождению выделяют аллергическую (в т. ч. профессиональную БА), неаллергическую (в т. ч. аспириновую БА), неуточненную, смешанную бронхиальную астму. По степени тяжести различают следующие формы БА:

- Интермиттирующая (эпизодическая). Симптомы возникают реже одного раза в неделю, обострения редкие и короткие.

- Персистирующая (постоянного течения). Делится на 3 степени:

- легкая — симптомы возникают от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц

- средняя — частота приступов ежедневная

- тяжелая — симптомы сохраняются практически постоянно.

В течении астмы выделяют обострения и ремиссию (нестабильную или стабильную). По возможности контроля над пристпуами БА может быть контролируемой, частично контролируемой и неконтролируемой. Полный диагноз пациента с бронхиальной астмой включает в себя все вышеперечисленные характеристики. Например, «Бронхиальная астма неаллергического происхождения, интермиттирующая, контролируемая, в стадии стабильной ремиссии».

Симптомы бронхиальной астмы

Приступ удушья при бронхиальной астме делится на три периода: период предвестников, период разгара и период обратного развития. Период предвестников наиболее выражен у пациентов с инфекционно-аллергической природой БА, он проявляется вазомоторными реакциями со стороны органов носоглотки (обильные водянистые выделения, непрекращающееся чихание). Второй период (он может начаться внезапно) характеризуется ощущением стесненности в грудной клетке, которое не позволяет дышать свободно. Вдох становится резким и коротким, а выдох наоборот продолжительным и шумным. Дыхание сопровождается громкими свистящими хрипами, появляется кашель с вязкой, трудно отхаркиваемой мокротой, что делает дыхание аритмичным.

Во время приступа положение пациента вынужденное, обычно он старается принять сидячее положение с наклоненным вперед корпусом, и найти точку опоры или опирается локтями в колени. Лицо становится одутловатым, а во время выдоха шейные вены набухают. В зависимости от тяжести приступа можно наблюдать участие мышц, которые помогают преодолеть сопротивление на выдохе. В периоде обратного развития начинается постепенное отхождение мокроты, количество хрипов уменьшается, и приступ удушья постепенно угасает.

Проявления, при которых можно заподозрить наличие бронхиальной астмы.

- высокотональные свистящие хрипы при выдохе, особенно у детей.

- повторяющиеся эпизоды свистящих хрипов, затрудненного дыхания, чувства стеснения в грудной клетке и кашель, усиливающийся в ночной время.

- сезонность ухудшений самочувствия со стороны органов дыхания

- наличие экземы, аллергических заболеваний в анамнезе.

- ухудшение или возникновение симптоматики при контакте с аллергенами, приеме препаратов, при контакте с дымом, при резких изменениях температуры окружающей среды, ОРЗ, физических нагрузках и эмоциональных напряжениях.

- частые простудные заболевания «спускающиеся» в нижние отделы дыхательных путей.

- улучшение состояние после приема антигистаминных и противоастматических препаратов.

Осложнения

В зависимости от тяжести и интенсивности приступов удушья бронхиальная астма может осложняться эмфиземой легких и последующим присоединением вторичной сердечно-легочной недостаточности. Передозировка бета-адреностимуляторов или быстрое снижение дозировки глюкокортикостероидов, а так же контакт с массивной дозой аллергена могут привести к возникновению астматического статуса, когда приступы удушья идут один за другим и их практически невозможно купировать. Астматический статус может закончиться летальным исходом.

Диагностика

Диагноз обычно ставится клиницистом-пульмонологом на основании жалоб и наличия характерной симптоматики. Все остальные методы исследования направлены на установление степени тяжести и этиологии заболевания. При перкуссии звук ясный коробочный из-за гипервоздушности легких, подвижность легких резко ограничена, а их границы смещены вниз. При аускультации над легкими прослушивается везикулярное дыхание, ослабленное с удлиненным выдохом и с большим количеством сухих свистящих хрипов. Из-за увеличения легких в объеме, точка абсолютной тупости сердца уменьшается, тоны сердца приглушенные с акцентом второго тона над легочной артерией. Из инструментальных исследований проводится:

- Спирометрия. Спирография помогает оценить степень обструкции бронхов, выяснить вариабельность и обратимость обструкции, а так же подтвердить диагноз. При БА форсированный выдох после ингаляции бронхолитиком за 1 секунду увеличивается на 12% (200мл) и более. Но для получения более точной информации спирометрию следует проводить несколько раз.

- Пикфлоуметрия. Измерение пиковой активности выдоха (ПСВ) позволяет проводить мониторинг состояния пациента, сравнивая показатели с полученными ранее. Увеличение ПСВ после ингаляции бронхолитика на 20% и более от ПСВ до ингаляции четко свидетельствует о наличии бронхиальной астмы.

Дополнительная диагностика включает в себя проведение тестов с аллергенами, ЭКГ, бронхоскопию и рентгенографию легких. Лабораторные исследования крови имеют большое значение в подтверждении аллергической природы бронхиальной астмы, а так же для мониторинга эффективности лечения.

- Анализа крови. Изменения в ОАК — эозинофилия и незначительное повышение СОЭ — определяются только в период обострения. Оценка газового состава крови необходима во время приступа для оценки тяжести ДН. Биохимический анализ крови не является основным методом диагностики, так как изменения носят общий характер и подобные исследования назначаются для мониторинга состояния пациента в период обострения.

- Общий анализ мокроты. При микроскопии в мокроте можно обнаружить большое количество эозинофилов, кристаллы Шарко-Лейдена (блестящие прозрачные кристаллы, образующиеся после разрушения эозинофилов и имеющие форму ромбов или октаэдров), спирали Куршмана (образуются из-за мелких спастических сокращений бронхов и выглядят как слепки прозрачной слизи в форме спиралей). Нейтральные лейкоциты можно обнаружить у пациентов с инфекционно-зависимой бронхиальной астмой в стадии активного воспалительного процесса. Так же отмечено выделение телец Креола во время приступа – это округлые образования, состоящие из эпителиальных клеток.

- Исследование иммунного статуса. При бронхиальной астме количество и активность Т-супрессоров резко снижается, а количество иммуноглобулинов в крови увеличивается. Использование тестов для определения количества иммуноглобулинов Е важно в том случае, если нет возможности провести аллергологические тесты.

Лечение бронхиальной астмы

Поскольку бронхиальная астма является хроническим заболеванием вне зависимости от частоты приступов, то основополагающим моментом в терапии является исключение контакта с возможными аллергенами, соблюдение элиминационных диет и рациональное трудоустройство. Если же удается выявить аллерген, то специфическая гипосенсибилизирующая терапия помогает снизить реакцию организма на него.

Для купирования приступов удушья применяют бета-адреномиметики в форме аэрозоля, для того чтобы быстро увеличить просвет бронхов и улучшить отток мокроты. Это фенотерола гидробромид, сальбутамол, орципреналин. Доза в каждом случае подбирается индивидуально. Так же хорошо купируют приступы препараты группы м-холинолитиков – аэрозоли ипратропия бромида и его комбинации с фенотеролом.

Ксантиновые производные пользуются среди больных бронхиальной астмой большой популярностью. Они назначаются для предотвращения приступов удушья в виде таблетированных форм пролонгированного действия. В последние несколько лет препараты, которые препятствуют дегрануляции тучных клеток, дают положительный эффект при лечении бронхиальной астмы. Это кетотифен, кромогликат натрия и антагонисты ионов кальция.

При лечении тяжелых форм БА подключают гормональную терапию, в глюкокортикостероидах нуждается почти четверть пациентов, 15-20 мг Преднизолона принимают в утренние часы вместе с антацидными препаратами, которые защищают слизистую желудка. В условиях стационара гормональные препараты могут быть назначены в виде инъекций. Особенность лечения бронхиальной астмы в том, что нужно использовать лекарственные препараты в минимальной эффективной дозе и добиваться еще большего снижения дозировок. Для лучшего отхождения мокроты показаны отхаркивающие и муколитические препараты.

Прогноз и профилактика

Течение бронхиальной астмы состоит из череды обострений и ремиссий, при своевременном выявлении можно добиться устойчивой и длительной ремиссии, прогноз же зависит в большей степени от того, насколько внимательно пациент относится к своему здоровью и соблюдает предписания врача. Большое значение имеет профилактика бронхиальной астмы, которая заключается в санации очагов хронической инфекции, борьбе с курением, а так же в минимизации контактов с аллергенами. Это особенно важно для людей, которые входят в группу риска или имеют отягощенную наследственность.

Источник