Бронхиальная астма возрастные особенности

В статье освещены особенности течения бронхиальной астмы в пожилом и старческом возрасте

Введение

В различных странах мира около 300 млн людей страдают бронхиальной астмой (БА) [1]. Ее распространенность в пожилом (65–74 года) и старческом (75 лет и старше) возрасте составляет от 1,8 до 14,5% в популяции [2–5]. По нашим данным, в Санкт-Петербурге этим заболеванием страдают 4,2% мужчин и 7,8% женщин старше 60 лет [6]. В большинстве случаев БА начинается в детском или молодом возрасте (ранняя астма). Ее проявления могут сохраняться у пожилых или исчезать. У меньшего числа больных симптомы болезни появляются в пожилом (~3% ) и старческом (~1%) возрасте (поздняя астма) [7, 8].

Риск смерти у пожилых пациентов с астмой выше, чем у молодых [2, 3]. Среди 250 тыс. больных, умирающих ежегодно в мире от БА, преобладают люди старше 65 лет. Как правило, большая часть смертей обусловлена неадекватным длительным лечением астмы и ошибками оказания неотложной помощи при развитии обострений [9].

Диагностика бронхиальной астмы

Диагностика БА, возникшей в пожилом и старческом возрасте, часто затруднена. Более чем у половины пациентов это заболевание диагностируется поздно или не диагностируется вовсе [10]. Возможные причины этого приведены в таблице 1.

Восприятие симптомов БА у пациентов пожилого возраста часто снижено [12]. Вероятно, это связано со снижением у них чувствительности инспираторных (главным образом, диафрагмальных) проприорецепторов к изменениям объема легких, хеморецепторов к гипоксии, а также нарушением ощущения увеличенной респираторной нагрузки [8, 13]. Пароксизмальная одышка, приступообразный кашель, стеснение в грудной клетке, свистящее дыхание нередко воспринимаются самим больным и лечащим врачом как признаки старения или других заболеваний (табл. 2). Более чем у 60% пациентов отсутствуют классические приступы экспираторного удушья [14].

![Таблица 1. Возможные причины гиподиагностики БА в пожилом и старческом возрасте [11, c до- полнениями] Таблица 1. Возможные причины гиподиагностики БА в пожилом и старческом возрасте [11, c до- полнениями]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/738/738205f74be9b6542cd71080a45d2a8f.png)

![Таблица 2. Заболевания, являющиеся наиболее частыми причинами респираторных симптомов у больных пожилого и старческого возраста [11, с дополнениями] Таблица 2. Заболевания, являющиеся наиболее частыми причинами респираторных симптомов у больных пожилого и старческого возраста [11, с дополнениями]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/dc8/dc8dddcca700ec9a5dc2aca6e2d65876.png)

Показано, что почти 75% больных БА пожилого возраста имеют хотя бы одно сопутствующее хроническое заболевание [15]. Наиболее часто встречаются ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия, катаракта, остеопороз, респираторные инфекции [16, 17]. Сопутствующие болезни часто видоизменяют клиническую картину астмы.

Большое значение для постановки правильного диагноза имеет тщательно собранный анамнез болезни и жизни пациента. Следует обращать внимание на возраст начала заболевания, причину появления его первых симптомов, характер течения, отягощенную наследственность, профессиональный и аллергологический анамнез, наличие курения, прием лекарственных препаратов по поводу сопутствующих болезней (табл. 3).

![Таблица 3. Сопутствующие заболевания, ухудшающие течение БА у больных пожилого и старческого возраста, и лекарственные препараты для их лечения [2, 11] Таблица 3. Сопутствующие заболевания, ухудшающие течение БА у больных пожилого и старческого возраста, и лекарственные препараты для их лечения [2, 11]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/29a/29a5a70ae6ef5de23738aa092bfb30f4.png)

В связи с трудностью интерпретации клинических симптомов при постановке диагноза большое значение имеют результаты объективного обследования, позволяющие установить наличие признаков бронхиальной обструкции, гиперинфляции легких, сопутствующие заболевания и оценить их выраженность.

К обязательным методам исследования относится спирография с тестом на обратимость обструкции. Признаками нарушения бронхиальной проходимости служит снижение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1<80% от должного) и соотношения ОФВ1/форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) (менее 70%). Обструкция обратима, если через 15–45 мин после ингаляции бронхолитика наблюдается прирост ОФВ1 на 12% и 200 мл и более по сравнению с исходным [18, 19].

Показано, что пожилые больные по сравнению с пациентами молодого возраста нередко имеют более выраженную бронхиальную обструкцию, меньшую ее обратимость после ингаляции бронхолитика и нарушения на уровне дистальных бронхов [2, 20]. В ряде случаев это затрудняет дифференциальный диагноз БА и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Для оценки вариабельности нарушений бронхиальной проходимости используется пикфлоуметрия. Из-за снижения остроты зрения и нарушений памяти ее выполнение пациентами пожилого и старческого возраста может быть затруднено.

Кроме обратимости бронхиальной обструкции к дополнительным тестам при дифференциальном диагнозе БА и ХОБЛ относится определение диффузионной способности легких. Показано, что у больных ХОБЛ, в отличие от пациентов с БА, наблюдается ее снижение [7, 21].

У больных с характерными клиническими симптомами и нормальной функцией легких выявление неспецифической гиперреактивности бронхов (к метахолину, гистамину, дозированной физической нагрузке и др.) позволяет подтвердить диагноз БА. Вместе с тем наряду с высокой чувствительностью эти тесты имеют среднюю специфичность. Показано, что гиперреактивность бронхов встречается не только у пациентов с БА, но и у здоровых людей в пожилом возрасте, курильщиков, больных ХОБЛ и аллергическим ринитом [8, 19]. Иными словами, ее наличие не всегда позволяет дифференцировать астму и другие заболевания органов дыхания.

В популяционном исследовании показано, что объективная оценка функции легких при постановке диагноза астмы выполняется менее чем у 50% пациентов пожилого и старческого возраста. Частота ее использования снижается до 42,0, 29,0 и 9,5% у больных в возрасте 70–79, 80–89 и 90–99 лет соответственно [22]. Вместе с тем в нескольких исследованиях показано, что подавляющее большинство пациентов преклонного возраста под руководством опытного медицинского персонала могут выполнять качественные и воспроизводимые маневры при спирографии и оценке диффузионной способности легких [23, 24].

Для подтверждения диагноза БА в ряде случаев используют цитологический анализ мокроты и концентрацию неинвазивных маркеров воспаления в выдыхаемом воздухе (оксида азота и др.). Установлено, что эозинофилия мокроты (>2%) и уровень FeNO как маркера эозинофильного воспаления дыхательных путей имеют высокую чувствительность, но среднюю специфичность [18]. Их повышение может наблюдаться не только при астме, но и при других заболеваниях (например, при аллергическом рините). Напротив, нормальные значения этих показателей могут наблюдаться у курильщиков, а также пациентов с неэозинофильной астмой [25].

Таким образом, результаты исследований маркеров воспаления дыхательных путей при диагностике БА должны обязательно сопоставляться с клиническими данными.

Показано, что выраженность бронхиальной гиперреактивности к метахолину, уровень FeNO, эозинофилов и нейтрофилов мокроты и крови у пациентов с БА старше и моложе 65 лет существенно не различаются. Больные пожилого возраста характеризовались более выраженными признаками ремоделирования стенки бронхов (по данным компьютерной томографии) и признаками нарушения функции дистальных бронхов (по результатам импульсной осциллометрии и величине FEF 25–75) [20]. Предполагается, что эти изменения связаны как со старением легких, так и с морфологическими нарушениями, обусловленными астмой.

Аллергологическое обследование пациентов важно для оценки роли экзогенных аллергенов в развитии астмы. Показано, что атопическая БА у пожилых встречается реже, чем у молодых [20]. Это отражает возрастную инволюцию иммунной системы.

Вместе с тем показано, что у 50–75% больных старше 65 лет имеется гиперчувствительность как минимум к одному аллергену [26, 27]. Наиболее часто выявляется сенсибилизация к аллергенам клещей домашней пыли, шерсти кошек, плесневых грибов и тараканов [27–29]. Эти данные свидетельствуют о важной роли аллергологического обследования (анамнез, кожные пробы, определение аллерген-специфического иммуноглобулина E в крови, провокационные тесты) больных пожилого возраста для выявления возможных триггеров обострений астмы и их элиминации.

Для диагностики сопутствующих заболеваний (см. табл. 2) у больных пожилого и старческого возраста должны выполняться клинический анализ крови, рентгенологическое исследование органов грудной полости в 2-х проекциях и придаточных пазух носа, электрокардиограмма (ЭКГ), по показаниям – эхокардиография [7].

Основные факторы, затрудняющие диагностику БА в пожилом и старческом возрасте, указаны в таблице 4.

![Таблица 4. Факторы, затрудняющие диагностику БА у пожилых пациентов [2, c дополнениями] Таблица 4. Факторы, затрудняющие диагностику БА у пожилых пациентов [2, c дополнениями]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/22b/22bc82be5ed36dc1e41686dd17379b7b.png)

Течение бронхиальной астмы

Особенность течения БА у пожилых заключается в том, что она труднее контролируется. Больные чаще обращаются за медицинской помощью и имеют более высокий риск госпитализации по сравнению с пациентами молодого возраста (в 2 и более раз). Заболевание значительно снижает качество жизни и может явиться причиной летального исхода. Известно, что около 50% смертей при астме наблюдаются у пациентов пожилого и старческого возраста [11, 30, 31]. Одной из причин неблагоприятного течения БА в этой группе выступает депрессия [32].

Примерно у половины пожилых с БА, как правило имеющих в анамнезе курение, отмечается сопутствующая ХОБЛ [33]. По данным компьютероной томографии грудной клетки у них выявляется эмфизема легких и в отличие от больных с изолированной ХОБЛ чаще (52%) отмечается гиперчувствительность к ингаляционным аллергенам и высокий уровень FeNO [33, 34].

Лечение бронхиальной астмы

Целью лечения астмы в пожилом возрасте является достижение и поддержание контроля симптомов, нормального уровня активности (включая физическую нагрузку), показателей функции легких, предупреждение обострений и побочных эффектов лекарственных препаратов и летальности [19].

Большое значение имеет обучение больных и членов их семей. Каждый пациент должен иметь письменный план лечения. При встрече с больным необходимо оценивать выраженность симптомов его болезни, контроль астмы, используемые лекарственные препараты, выполнение рекомендаций по элиминации триггеров обострений. В нескольких исследованиях показано, что с возрастом увеличивается число ошибок при использовании ингаляторов и снижается восприятие правильности их применения [35, 36]. В связи с этим оценка ингаляционной техники и, при необходимости, ее коррекция должны проводиться во время каждого визита пожилых пациентов к врачу.

Фармакотерапия предусматривает использование лекарственных средств для длительного контроля астмы и быстрого купирования ее симптомов. Ступенчатое лечение БА в пожилом и страческом возрасте не отличается от такового у молодых [19]. Особенностью пожилых являются сопутствующие заболевания, необходимость одновременного приема нескольких препаратов и снижение когнитивной функции, уменьшающее приверженность лечению и увеличивающее число ошибок при использовании ингаляторов.

При лечении пожилых пациентов с БА ведущее место отводится ингаляционным глюкокортикостероидам (ИГКС), чувствительность к которым c возрастом не снижается. Эти препараты показаны, если больной использует бронхолитики быстрого действия 2 и более раз в неделю [19].

ИГКС уменьшают выраженность симптомов БА, повышают качество жизни больных, улучшают бронхиальную проходимость и гиперреактивность бронхов, предупреждают развитие обострений, снижают частоту госпитализаций и летальность [37, 38]. Наиболее частыми побочными эффектами у больных пожилого возраста являются осиплость голоса, кандидоз полости рта, реже – пищевода. Высокие дозы ИГКС могут способствовать прогрессированию имеющегося в пожилом возрасте остеопороза. Для профилактики больной должен полоскать рот водой и принимать пищу после каждой ингаляции.

Предупреждают развитие побочных эффектов использование спейсеров большого объема и порошковых ингаляторов. Больным, получающим высокие дозы ИГКС, рекомендуется принимать препараты кальция, витамин D3 и биcфосфонаты для профилактики и лечения остеопороза [19].

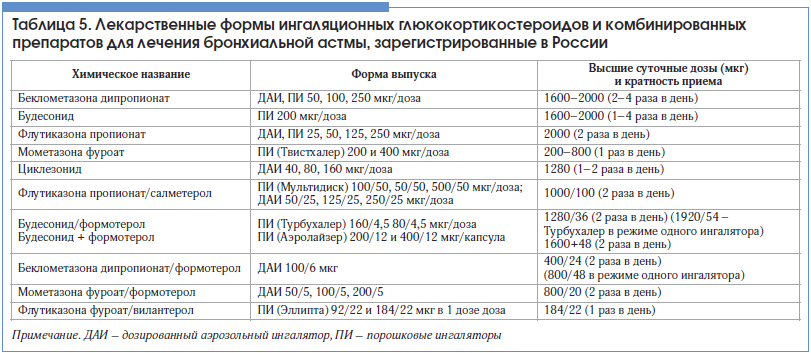

Важным методом предупреждения побочных эффектов служит также использование минимально возможной дозы ИГКС. Уменьшить дозу ИГКС позволяет их комбинация с β2-агонистами длительного действия (ДДБА): формотеролом, сальметеролом и вилантеролом. Совместное применение этих средств у пожилых больных БА обеспечивает эффективный контроль астмы, снижает частоту госпитализаций и летальных исходов в большей степени, чем монотерапия каждым из этих препаратов в отдельности [39]. В последние годы созданы фиксированные комбинации (табл. 5). Они более удобны, улучшают приверженность больных лечению, гарантируют прием ИГКС вместе с бронхолитиками [19]. В клинических исследованиях, в которые включались и пациенты пожилого возраста, показана возможность использования комбинации ИГКС/Формотерол как для поддерживающей терапии (1–2 ингаляции 1–2 раза в день), так и для купирования симптомов БА по требованию [40–42]. Такой режим дозирования предупреждает развитие обострений, позволяет уменьшить суммарную дозу ИГКС и снижает стоимость лечения [43, 44].

Необходима осторожность при использовании β2-агонистов больными пожилого и старческого возраста, имеющими сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти препараты необходимо назначать под контролем уровня артериального давления, частоты пульса, ЭКГ (интервал Q-T) и концентрации калия в сыворотке крови, которая может снижаться [45].

В последние годы получены убедительные доказательства, что ДДБА (сальметерол, формотерол и др.) должны использоваться у больных БА только в сочетании с ИГКС [19].

Антилейкотриеновые препараты (зафирлукаст и монтелукаст) обладают противовоспалительной активностью. По влиянию на симптомы астмы, частоту обострений и функцию легких они уступают ИГКС. В некоторых исследованиях показано, что терапевтическая эффективность зафирлукаста с возрастом снижается [46, 47].

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов, хотя и в меньшей степени, чем ДДБА, усиливают действие ИГКС [48]. Показано, что монтелукаст, назначаемый вместе с ИГКС, улучшает результаты лечения пожилых с БА [49, 50]. Отличительной особенностью антилейкотриеновых препаратов является хороший профиль безопасности и высокая приверженность лечению.

Комбинация ИГКС/антагонисты антилейкотриеновых рецепторов может быть альтернативой ИГКС/ДДБА у пожилых пациентов, имеющих сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и высокий риск развития побочных эффектов при назначении ДДБА (нарушения сердечного ритма, гипокалиемия, удлинение интервала Q–T на ЭКГ и др.).

Единственным длительно действующим холинолитиком для лечения тяжелой БА, зарегистрированным в настоящее время в РФ, является тиотропия бромид. Показано, что его назначение в дополнение к ИГКС/ДДБА увеличивает время до первого обострения и оказывает умеренное бронхолитическое действие [51]. Показано, что тиотропия бромид улучшает показатели функции легких и сокращает потребность в сальбутамоле у пациентов с ХОБЛ в сочетании с БА, получающих ИГКС [52].

В регистрационные клинические исследования включались пациенты 12 лет и старше, в т. ч. и пожилые, имеющие сопутствующие заболевания. Хороший профиль безопасности препарата [51, 53] свидетельствует о возможности его использования для лечения астмы у людей преклонного возраста.

Омализумаб – гуманизированное моноклональное антитело против иммуноглобулина E, зарегистрированное для лечения тяжелой атопической БА. Назначаемый в дополнение к ИГКС/ДДБА и другой терапии, этот препарат снижает частоту обострений, госпитализаций и обращений за неотложной помощью, уменьшает потребность в ИГКС и пероральных глюкокортикоидах. Эффективность и безопасность омализумаба у людей моложе и старше 50 лет была одинаковой [54, 55], что свидетельствует о возможности его применения у пациентов пожилого возраста.

Зарегистрированные недавно моноклональные антитела против интерлейкина (ИЛ) 5 (меполизумаб и реслизумаб) показаны при лечении тяжелой эозинофильной БА [56, 57]. Эффективность и безопасность этих средств у больных старше и моложе 65 лет была сходной. Полученные данные свидетельствуют о потенциальной возможности их применения у пациентов пожилого и старческого возраста без дополнительной коррекции дозы.

Среди лекарственных средств для купирования симптомов астмы у пожилых основное место занимают ингаляционные бронхолитики (β2-агонисты и холинолитики короткого действия). Прием таблетированных теофиллинов и пероральных β2-агонистов (сальбутамол и др.) может приводить к развитию побочных эффектов (табл. 6). Из-за потенциальной токсичности они не должны назначаться больным пожилого и старческого возраста [8, 11].

![Таблица 6. Наиболее частые побочные эффекты, возникающие от препаратов для лечения БА у больных пожилого и старческого возраста [11, 58, c дополнениями] Таблица 6. Наиболее частые побочные эффекты, возникающие от препаратов для лечения БА у больных пожилого и старческого возраста [11, 58, c дополнениями]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/df0/df0788a4c4bda02389933c85d097a649.png)

При недостаточной бронхолитической активности β2–адреномиметиков быстрого действия (сальбутамола и др.) их сочетают с холинолитиками.

Большое значение у пациентов пожилого и старческого возраста имеет выбор ингаляционного дозирующего устройства. Установлено, что вероятность ошибок при использовании ингаляторов увеличивается с возрастом пациента, при недостаточном его обучения и невыполнении инструкций по применению [35, 59].

Нередко из-за артрита, тремора и других неврологических расстройств у пожилых возникают нарушения координации движений, и они не могут правильно применять обычные дозированные аэрозольные ингаляторы. В этом случае предпочтительны устройства, активируемые вдохом (например, турбухалер и др.). При неспособности больного пользоваться ими возможно применение небулайзеров для длительного лечения астмы и ее обострений в домашних условиях. Важно, чтобы сам пациент и члены его семьи умели с ними правильно обращаться.

Для профилактики респираторных инфекций и снижения летальности от них рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа [19].

К сожалению, неправильное лечение БА является частой проблемой у больных пожилого и старческого возраста. В нескольких исследованиях показано, что 39% пациентов не получают никакой терапии и лишь 21–22% используют ИГКС [7, 60]. Чаще всего препараты не назначались в группе больных, которые наблюдались врачами общей практики и семейными врачами, в отличие от тех, кто лечился у пульмонологов и аллергологов [61]. Многие пациенты пожилого и старческого возраста сообщали о проблемах общения с врачами [11].

Таким образом, БА часто встречается у больных пожилого возраста и имеет важные особенности течения, связанные с инволютивными изменениями органов дыхания и морфологическими особенностями самого заболевания. Пожилые пациенты имеют низкое качество жизни, чаще госпитализируются и умирают, чем люди молодого возраста. Трудности выявления БА обусловлены мультиморбидностью и снижением восприятия больными симптомов болезни. В связи с этим важное значение имеет исследование функции легких с тестом на обратимость обструкции. Гиподиагностика БА является одной из причин неадекватного лечения. При ведении больных большую роль играют их обучение, учет сопутствующих заболеваний, лекарственных взаимодействий и побочных эффектов препаратов.

Источник

Бронхиальная астма у детей – заболевание дыхательных путей, связанное с протекающими там воспалительными процессами. Под воздействием внешнего раздражителя, чаще всего аллергена, происходит спазм, вызывающий удушье.

В педиатрии диагноз «бронхиальная астма» в большинстве случаев ставят пациентам в возрасте старше 2 лет. Заболевание чаще всего связано с генетической предрасположенностью.

Если у родственников данная патология уже встречалась, значит, велика вероятность, что у ребенка будет такой же диагноз.

Бронхиальная астма у ребенка

Бронхиальная астма у детей протекает с чередованием состояния обострения и ремиссии. Причем периодичность и длительность каждого из периодов связана с индивидуальными особенностями детского организма.

Астма не является заразным заболеванием. Если у ребенка появился кашель и свистящее дыхание после контакта с больным с похожими симптомами – это не астма. Скорее всего, это бронхообструкция, вызванная инфекционным заболеванием бронхов.

Для того чтобы ребенку поставить диагноз «бронхиальная астма», необходимо провести ряд анализов и обследований. Несмотря на то что эта болезнь не делает ребенка инвалидом, она требует соблюдения ряда ограничений.

Они связаны с питанием, образом жизни и условиями проживания. Главная задача родителей — обеспечить ребенку такие условия, при которых приступы удушья будут случаться как можно реже.

Классификация заболевания

Существует несколько классификаций бронхиальной астмы у детей.

В первом случае астму классифицируют, исходя из первопричины заболевания. В этом случае выделяют следующие формы болезни:

- БА аллергического типа. Связана с аллергическими реакциями на тот или иной раздражитель. Проявляется кашлем, иногда сопровождается насморком. При этом выделения из носа прозрачные. Пациент может чихать и жаловаться на заложенность носа. Чаще всего появляется из-за таких аллергенов, как шерсть животного, пыль, пыльца, и других видов экзогенных раздражителей.

- БА, не связанная с аллергией. Возникает из-за контакта с веществами небелковой природы. Чаще всего это лекарства, химические вещества. К БА этого типа также относят патологии, связанные с психоэмоциональными потрясениями, вызванные физическими нагрузками, возникшие из-за нарушений работы эндокринной системы и из-за поражения болезнетворными микроорганизмами.

- БА смешанного типа. В этом случае астматические симптомы могут быть как реакцией на аллерген, так и на воздействие прочих факторов.

Обычно при диагностировании бронхиальной астмы у детей определяют степень тяжести болезни. В этом случае выделяют:

- Легкую степень. На этой стадии приступы заболевания случаются редко. Они довольно быстро и легко купируются. В ночное время болезнь почти никогда не беспокоит ребенка. Физические нагрузки разрешены и легко переносятся. Когда наступает состояние ремиссии, признаки болезни полностью отсутствует.

- Среднетяжелая степень. В этом случае проявления бронхиальной астмы у ребенка более выражены. Приступы беспокоят примерно один раз в семь дней. Для их купирования обязателен прием бронхолитиков. Учащаются ночные приступы. Физическая активность ограничена. Без лекарственной терапии даже в стадии ремиссии наблюдаются нарушения дыхательной функции.

- Тяжелая степень заболевания. Обострения астмы происходят очень часто. Приступы повторяются несколько раз в неделю и могут носить тяжелый и затяжной характер. Требуется ежедневный прием кортикостероидных препаратов. Каждую ночь наблюдаются астматические проявления. Сон нарушается. Физические нагрузки переносятся с трудом. Периодов ремиссии нет.

Если приступ астмы не удается купировать несколько часов, такое состояние называется астматическим статусом. В этом случае требуется незамедлительная госпитализация.

Причины патологии и факторы риска

Этиология бронхиальной астмы у детей достаточно хорошо изучена. Выделены основные причины и факторы риска.

Бронхиальная астма у ребенка может возникнуть из-за генетической предрасположенности, а также под воздействием внешних факторов. Установлено, что большинство детей, которым поставлен диагноз»бронхиальная астма», имеют родственников с такими заболеваниями, как:

- поллиноз;

- атипический дерматит;

- пищевая аллергия;

- другие виды патологий, связанных с аллергией.

Заболевание проявляется не у всех детей с отягощенной наследственностью. Однако существуют определенные факторы, увеличивающие вероятность развития БА. К ним относятся:

- тяжелая беременность;

- затяжные и осложненные роды;

- преждевременные роды, когда ребенок рождается недоношенным;

- плохая экология.

Кроме этого, еще одной немаловажной причиной бронхиальной астмы у детей является воздействие разнообразных раздражителей.

К ним относятся:

- пыль;

- слюна, шерсть, пух, выделения животных и птиц;

- бытовая химия;

- аллергены, содержащиеся в пище;

- возбудители инфекционных заболеваний;

- лекарства;

- парфюмерия и т. д.

В первые годы жизни ребенка аллергены попадают в организм в основном с пищей. У более взрослых детей добавляются другие раздражители. Например, может возникнуть аллергия на пыль или пыльцу.

Спровоцировать спазм бронхов может и микроклещ, обитающий в домашней пыли. Также следует остерегаться реакции на перья птиц и разнообразную плесень. Однако даже если из квартиры удалить все источники аллергенов, они будут сохраняться в квартире еще в течение длительного времени.

Очень серьезным фактором, способным вызвать бронхиальную астму у ребенка, является курение. Табачный дым – сильный аллерген. У детей курящих родителей в десятки раз возрастает риск заболевания.

Также увеличивают риск развития болезни респираторные заболевания различной природы. Обструктивные бронхиты, поверяющиеся раз за разом, способны спровоцировать астму.

Перегрев и переохлаждение также пагубно влияют на состояние организма.

Сильное эмоциональное потрясение у ребенка – испуг, стресс, скандалы в семье – является фактором риска развития бронхиальной астмы.

Важно упомянуть и аспириновую астму. Прием ацетилсалициловой кислоты (несмотря на то что лекарство само по себе не является аллергеном) может вызвать приступ удушья у ребенка.

Разнообразные заболевания ЖКТ могут усугубить протекание астмы. Например, гастроэзофагеальный рефлюкс провоцирует ночные приступы.

Симптомы бронхиальной астмы у детей разного возраста

Исходя из общей симптоматики, в течении бронхиальной астмы выделяют три основных периода:

- Ремиссия.

Симптомы бронхиальной астмы в этом периоде у детей или полностью отсутствуют, или слабо выражены. Однако если астма началась в очень раннем возрасте или протекает очень тяжело, возможно отставание в развитии из-за нехватки кислорода при приступах в периоды обострений.

В этом случае ребенок может быть очень плаксивым и эмоционально нестабильным, даже когда его ничего не беспокоит. Ремиссия бывает полной, неполной и фармакологической.

При полной ремиссии симптомы отсутствуют полностью, ребенок ощущает себя здоровым. Неполная характеризуется ограничением физической активности и незначительными проявлениями.

Фармакологическая наступает при постоянном медикаментозном лечении.

- Обострение.

Характеризуется повторяющимися приступами бронхиальной астмы у ребенка разной степени тяжести и продолжительности. Именно в этот период проводится диагностика и устанавливается степень тяжести болезни.

- Приступ.

В этом состоянии проявляются такие симптомы бронхиальной астмы у детей, как кашель, состояние удушья, затрудненность вдоха и выдоха. Приступ у детей чаще всего начинается в ночное время или вечером, и его предваряют специфические проявления.

Основным симптомом, по которому можно предположить бронхиальную астму у ребенка, является именно начавшийся приступ.

На ранних стадиях у детей наблюдаются так называемые предприступные симптомы бронхиальной астмы, продолжающиеся до трех суток. К ним относят:

- плаксивость;

- раздражительность;

- нарушения аппетита;

- проблемы со сном;

- незначительные прозрачные выделения из носа;

- сухой кашель, который со временем становится влажным;

- головная боль.

За всем этим следует сам приступ. Для него характерны:

- сухой кашель, уменьшающийся при принятии вертикального положения;

- затрудненное свистящее дыхание;

- страх;

- увеличение частоты сердечных сокращений;

- бледность кожи, цианоз.

В начале заболевания приступ прекращается сам через некоторое время. Однако не стоит этого дожидаться, необходимо дать ребенку бронхолитики. Нехватка кислорода губительна для детского организма. После окончания приступа кашель становится влажным, ребенок начинает откашливаться.

Следует учитывать, что существуют характерные особенности протекания бронхиальной астмы у детей раннего и более старшего возраста:

- У грудничков. В этом возрасте астма трудно диагностируется, так как она протекает по-другому, чем у детей других возрастных групп. У ребенка появляются прозрачные выделения из носа. При осмотре врач может отметить отек миндалин и хрипы в области над легкими. У ребенка нарушается сон, он становится более раздражительным. Возможно нарушение стула. Вдохи становятся частыми и короткими. При выдохе слышен свист.

- Возраст ребенка от года до 6 лет. Первые признаки развития астмы у детей в этом возрасте становятся более выраженными и легко диагностируемыми. К ним относят: нарушение сна, периодический кашель, часто появляющийся во сне. После физической нагрузки ребенок может жаловаться на тяжесть в груди.

- Школьный возраст. Чаще всего можно наблюдать кашель в ночное время или после физкультуры. Ребенок старается избегать активных игр. При кашле наблюдается характерная поза: упор на руки в сидячем положении.

- У подростков. Чаще всего к этому возрасту болезнь уже проявилась, и диагноз установлен. Очень часто в этот период наступает длительная ремиссия, и кажется, что болезнь прошла. Однако это не так. Повышенная чувствительность бронхов сохраняется, и болезнь ждет своего часа. Очень часто бывает, что уже во взрослом возрасте забытые симптомы возвращаются.

Возможные последствия и осложнения

Приступы бронхиальной астмы, постоянно повторяющиеся у детей, могут вызвать разнообразные осложнения.

Они подразделяются на 2 типа:

- Осложнения, связанные с нарушением работы дыхательной системы. Чаще всего это эмфизема легких, ателектаз, пневмоторакс или дыхательная недостаточность.

- Осложнения, связанные с нарушением работы сердца. В этом случае возможно повышение давления крови в его правых отделах (связанных с подачей крови в легкие), а также сердечная недостаточность или отек тканей.

Диагностика

Диагностика бронхиальной астмы проводится у детей с учетом как наследственных факторов, так и аллергологического анамнеза. К врачу-пульмонологу следует обратиться, если выявлен хотя бы один признак бронхиальной астмы.

Консультация врача необходима, если у детей:

- Каждая простуда сопровождается сухим кашлем и свистящим дыханием. При этом ставится диагноз «бронхообструктивный синдром».

- Сухой кашель и хрипы имеют сезонный характер и появляются в период активного цветения растений.

- Когда на физические нагрузки, прием лекарственных средств и на проявление сильных эмоций организм отвечает кашлем и затруднением дыхания.

Основной вид обследования, которое проводят для диагностики бронхиальной астмы у ребенка, – это пикфлоуметрия. С ее помощью оценивают максимальную скорость выдоха для определения состояния бронхов.

Это обследование назначают, когда ребенку исполняется не менее 5 лет. Раньше малышу сложно объяснить, что от него требуется. Измерения проводят в стационаре и дома.

При этом важно вести график распорядка дня, а также записывать все принимаемые лекарства и пищу. Это позволит выявить факторы, влияющие на развитие приступа.

Кроме этого, при обследовании проводят:

- тесты с бронхолитиками и физической нагрузкой (велоэргометрия);

- рентгенографию легких;

- рентгенографию других органов грудной клетки.

Также большое диагностическое значение имеют и лабораторные исследования:

- клинический анализ крови;

- клинический анализ мочи;

- общий анализ мокроты;

- определение IgE;

- исследование газового состава крови.

Не менее важными при диагностике астмы являются кожные пробы на аллергены.

Обследование позволяет исключить другие заболевания, связанные с обструкцией бронхов.

Лечение

Многие родители задаются вопросом, как же правильно лечить бронхиальную астму у детей.

Для этого используется медикаментозная терапия, направленная на снижение количества приступов, и немедикаментозные методы, позволяющие уменьшить проявления болезни и продлить период ремиссии.

В первую очередь важно понять, что полностью вылечить бронхиальную астму невозможно. Существует ряд мер, направленных на купирование симптомов и предотвращение обострений.

Для выбора оптимального подхода следует обратиться к врачу, который подробно