Цель терапии бронхиальной астмы

1. Достижение исчезновения симптомов бронхиальной обструкции (или сведение их до минимума).

2. Отсутствие необходимости в бронхолитической терапии или минимальная потребность в ней.

3. Соответствующая возрасту физическая активность и качество жизни.

4. Нормализация показателей функции внешнего дыхания.

5. Предотвращение развития необратимой обструкции дыхательных путей.

6. Контроль за побочными эффектами терапии и профилактические мероприятия для их предотвращения.

7. Предотвращение смертности от астмы.

Основные положения терапии.

Рациональное использование лекарств (предпочтителен ингаляционный способ введения).

Ступенчатый, в зависимости от тяжести астмы, подход к лечению.

Контроль за лечением с использованием спирографа и пикфлоуметрии.

Противовоспалительное профилактическое лечение проводится длительно, отменяется при стойкой ремиссии состояния.

Для решения этих задач лечения бронхиальной астмы используются различные лекарственные препараты, различающиеся по механизму действия, и, соответственно, тактики применения.

В момент острого приступа бронхиальной астмы терапия направлена на ликвидацию основных компонентов удушья (спазм бронхов; повышенное выделение слизи в просвет бронхов, отек стенки бронха). Эта терапия называется симптоматической, т.к. она помогает уменьшить или ликвидировать симптомы болезни, облегчает самочувствие пациента. Эта терапия не действует на аллергическое воспаление и повышенную чувствительность дыхательных путей — основные механизмы развития бронхиальной астмы.

После снятия приступа цель терапии — предупредить повторение приступов, что может быть достигнуто сочетанием медикаментозных и немедикаментозных методов терапии. Медикаментозная терапия, позволяющая предупредить обострение бронхиальной астмы путем уменьшения или ликвидации аллергического воспаления дыхательных путей, называется базисной. Именно базисная терапия, в сочетании с комплексом гипоаллергенных мер (элиминации аллергенов), определяет успех в лечении астмы, помогает взять под контроль течение бронхиальной астмы.

Таким образом лечение бронхиальной астмы представляет программу, которая реализуется комплексом мер:

1. Обучение больных, в результате которого они должны стать соратниками врачей в деле лечения бронхиальной астмы.

2. Оценка и постоянный контроль тяжести заболевания с помощью объективных показателей, отражающих функцию легких (спирометрия, пикфлоуметрия).

3. Удаление (элиминация) провоцирующих факторов.

4. Медикаментозная терапия. Разработка плана медикаментозной терапии для постоянного лечения (базисная терапия). Разработка плана мероприятий в период обострения (симптоматическое лечение).

5. Специфическая иммунотерапия.

6. Восстановительная (реабилитационная) терапия с использованием не медикаментозных методов, санаторно-курортное лечение.

7. Обеспечение регулярного наблюдения врача-аллерголога.

Лечение данного больного

Базисная терапия

ГКС местрного действия используем в качестве базисной терапии, при недостаточной эффективности бронходилятаторов.

Rp.: Becotidi 0.002

D.t.d.N 1 in aer.

S. По 4 дозы 2 раза в день ингаляционно.

B2- агонисты длительного действия для профилактики и лечения бронхоспазма в комбинации ГКС

Rr.: Formoteroli 0.0012

D.t.d.N. 1 in aer.

S. Ингаляционно, по 1 дозе, для купирования острого бронхоспазма.

Прогноз

Прогноз для жизни благоприятный.

Прогноз для здоровья благоприятный.

Прогноз для трудоустройства благоприятный.

Эпикриз

Больная Н., 2000г. р. была госпитализирована в 5ДГКБ с жалобами на одышку, затруднение выдоха при физической нагрузке, влажный кашель, насморк, хрипы. Принимает вынужденное сидячие положение, беспокойство.

С анамнеза болезни: Считает себя больной с 2002 г., когда впервые появились приступы удушья, кашель по вечерам без признаков простуды, выделения из носа. Лечилась в 5 детской РБ с диагнозом: Бронхиальная астма. Получала сальбутамол. Тогда же были проведены аллергические пробы — положительные на аллергены домашней пыли и пыльцу растений. Последнее ухудшение с 5. 03. 2012г., с жалобами на одышку, затруднение выдоха, влажный кашель, насморк, хрипы. Обратилась в 5 детскую РБ для обследования и лечения.

С анамнеза жизни: в детстве часто болела ОРВИ. Семейного анамнеза – мать болеет бронхиальной астмой.

Клинический диагноз: Бронхиальная астма, легкое течение, частино контролируемая.

При исследовании дыхательной системы: наблюдается одышка экспираторная (выражена очень незначительно), при сравнительной перкуссии над всей поверхностью легких и в симметричных участках коробочный звук, кашель, дыхание жесткое, свистящие хрипы в небольшом количестве.

Проведены обследования: эозинофилия, положительных аллергических проб на Амброзию полыннолистную, на домашнюю пыль, на шерсть кошек. Нарушенной функции дыхания — нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу.

Назначалось: Бекотид ингаляционно по 4 дозы 2 раза, Формотерол ингаляционно по1 дозе 2 раза в день

Прогноз для жизни благоприятный.

Прогноз для здоровья благоприятный.

Прогноз для трудоустройства благоприятный.

Рекомендации:

1) Избегать контакта с кошками.

2) Сменить домашние подушки, одеяла, матрацы. И каждый день инь пылесосить.

3) В июле – августе выезжать из города на море, с целью исключить контакт с пыльцой амброзии.

4) Принимать назначенную терапию.

СПИСОК ПРОРАБОТАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Машковский А. Д. Лекарственные средства. 12-е изд, – М.: «Медицина»1998г.

2. Лекции по факультетской педиатрии

3. Шабалов «Детские болезни»

4. Баранов «Детские болезни»

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 1256 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник

Базисная терапия бронхиальной астмы служит главной составляющей всего комплекса лечения при данной хронической патологии. Как известно, для улучшения симптоматики астматикам необходимо принимать лекарственные средства на ежедневной основе, чтобы избавиться от приступа и сильного воспаления.

Цели базисного лечения

Поддержание состояния больного в стабильной стадии ремиссии подразумевает выполнение определенных задач, объективно оценивающих стадию астмы.

Самые основные цели БА следующие:

- анализ и контроль состояния бронхов и легких;

- предотвращение развития симптоматики;

- профилактика возникновения вероятных осложнений;

- уменьшение уровня смертности;

- обучение пациента принципам оказания первой медицинской помощи;

- исключение триггеров провокаторов из повседневной жизни;

- подбор правильной терапевтической тактики в процессе обострения нового приступа астмы;

- постоянный надзор за пациентом и реакциями его организма на фармакологическое лечение.

Все перечисленные правила служат основой лечения астмы. Кроме легкой степени тяжести патологического процесса, все остальные формы болезни подразумевают прием лекарственных препаратов.

Какие основные средства используются

Современные фармакологические средства предотвращают воспалительные процессы в органах дыхания. Все базисные лекарства нацелены на успешную борьбу с недугом. К ним относятся:

- Гормональные медикаменты: глюкокортикостероиды. Эффективность препаратов легко объяснить их способностью к стимулированию рецепторов, которые предотвращают негативное влияние триггеров болезни. Помимо этого гормональные средства устраняют воспаление и предотвращают отечность. Различие данных средств от других заключается в том, что они оказывают противовоспалительное воздействие и имеют минимум побочных действий. Лекарство может дозироваться с учетом тяжести патологического процесса.

- Системные гормональные препараты. Принимаются перорально либо инфузионным методом, если недуг принял более осложненную форму течения. Использовать их нужно очень осторожно, так как они имеют целый ряд побочных действий. Как правило, они вводятся внутривенно и показаны в том случае, если предыдущее лечение не дало никаких результатов.

- Стабилизаторы тучных клеток. Препараты характеризуются специфическим действием, освобождая рецепторы гистамина. Они имеют свойство подавления острой симптоматики. Помимо этого данные средства снижают активность бронхов зимой, снижая регулярность приступов. Терапия с помощью данных средств должна быть короткой, ведь они также обладают целым рядом побочных явлений.

- Лейкотриеновые антагонисты. Это новое поколение лекарственных препаратов, которые используются в качестве профилактики возникновения бронхоспазма.

Главной целью лекарственного лечения недуга является контроль над заболеванием и подавление клинических симптомов, благодаря чему удается достичь длительной стадии ремиссии.

Лекарственная базисная терапия детей

Главной задачей лечения у детей при бронхиальной астме является достижение стойкой стадии ремиссии и улучшения качества жизни.

Базовая терапия выполняется если:

- регулярность симптомов наблюдается как минимум два раза в течении недели;

- дают о себе знать ночные приступы;

- малоподвижный образ жизни;

- потребность в использовании срочных мер терапии;

- обострения симптоматики;

- восстановление внешней дыхательной функции.

Такое лечение служит неотъемлемой составляющей при терапевтической тактике бронхиальных недугов у детей. Значительных результатов удается достичь с помощью применения основных фармакологических средств, которые предназначены для снижения воспаления бронхов.

Стоит подчеркнуть, что противовоспалительные средства, которые используются в базисном лечении, назначаются не только в момент приступов, но также и в период ремиссии.

Фармакологические средства, назначаемые детям при БА, условно можно поделить на два типа:

- Легкая стадия астмы. При этом оказание срочной помощи в момент обострений симптоматики показаны дозирующие ингаляционные средства. Они предназначены для детей средних и старших годов, если другие бронхолитики не оказывают должного эффекта. Для детей младшей возрастной категории назначаются такие препараты, как Атровент. Они характеризуются отличной степенью безопасности и успешно справляются с ночной симптоматикой.

Детям младших годов жизни рекомендовано использовать специальные ингаляторы и спейсеры, которые подают лекарство в необходимой дозе. Учитывая тяжесть симптоматики детям в возрасте до одного года показан Флутиказонпропионат в ингаляциях, который используется минимум два раза в сутки. В легкой стадии лечебные мероприятия должны проводиться каждые 4 часа в течении семи дней. - При средней степени тяжести. В данном случае показаны комбинированные бронхолитики, возможно введение эуфиллина внутривенно. Ни в коем случае нельзя использовать эуфиллин для внутримышечного, ректального либо ингаляционного введения на данном этапе заболевания.

Когда будет оценено самочувствие ребенка после оказанной терапии, необходимо принять решение о потребности проведения лечения каждые четыре часа.

Базисное лечение продолжается с приемом таких препаратов, как ингакорт, беклометазон, кромогликат и др.

При тяжелой стадии патологического процесса больным требуется экстренная госпитализация. Современное лечение БА у детей подразумевает ступенчатую тактику, при которой принципы этапности лечения основаны на увеличении и снижении объемов лечебных действий.

Контакт с астматиками

Для человека, больного астмой, важно взаимодействовать с медиками. Позитивный результат отмечается в том случае, когда кроме основной терапевтической тактики больной максимально проинформирован о том, почему он заболел, что послужило основной причиной недуга, каков механизм развития БА.

Пациент заинтересован в том, чтобы беседовать с докторами, узнавая смысл в проводимой терапии и позитивный результат от ее использования. Это помогает эмоционально настроиться на положительное отношение к терапии, что крайне важно для выздоровления.

Данная тактика очень важна для взрослых детей, больных астмой. Это объясняется тем, что дети не могут в силу своего возраста принимать правильные решения и вся ответственность за их здоровье лежит на родителях.

Фитотерапия при БА

Как уже говорилось, лечение астмы всегда комплексное и нередко нетрадиционные методики оказываются такими же эффективными, как и основное, лекарственное лечение. Для терапии используются различные растения и травы.

Но далеко не на каждой стадии патологического процесса фитотерапия окажется эффективной. Так, на первых трех, она вполне допустима, но тяжелая форма астмы не поддается лечению травами.

В качестве примера можно привести один довольно популярный и эффективный рецепт. Вам понадобятся почки сосны, мать-и-мачехи, подорожник. Все компоненты берутся в равных пропорциях. Возьмите четыре небольшие ложки данной смеси и поместите в стакан с холодной водой, после чего оставьте настаиваться примерно часа два. Прокипятите жидкость, оставьте, чтобы настоялась и процедите.

Лекарство нужно принять за три раза на протяжении дня.

Методы физиотерапевтического лечения

Лечение астмы невозможно себе представить без использования мер физиотерапии. Для больных, которые находятся в состоянии острого приступа, необходимо применять такие методы физиотерапии:

- импульсная магнитотерапия. Усиливает активность дыхательных мышц, благодаря чему внешнее дыхание больного может не истощаться на протяжении долгого времени. Процедура занимает около десяти минут;

- лечение с помощью лазерного излучателя. Влияние лазера производится в зоне позвоночника, грудной клетки и надпочечников;

- массаж. Сначала массируют спину, затем начинают переходить на межреберную мускулатуру и шею. Начало манипуляции подразумевает поглаживание с постепенным переходом к более агрессивным версиям.

В межприступный период полезными будут такие профилактические мероприятия:

- аэроионотерапия. Подразумевает вдыхание заряженных частиц, в результате чего обеспечивается благотворное воздействие на слизистую органов дыхания;

- ингаляции. Вдыхаемое вещество эуфилин. Курс процедур занимает около десяти дней;

- магнитами. С помощью методики удается достичь иммунной резистентности;

- электрическая стимуляция органов дыхания. Выполняется при помощи амплипульса и другой аппаратуры;

- ингаляции с отхаркивающими компонентами. Эти вещества способны сделать слизь жиже и привести к ее выведению. Курс состоит из пяти-семи сеансов.

Дыхательная гимнастика

Доказана эффективность дыхательных упражнений при бронхиальной астме, но, прежде всего, хочется подчеркнуть метод Стрельниковой. Это совокупность упражнений, который основан на выполнении форсированных вдохов. Главными чертами служат простота выполнения и доступность.

Используют методику пациенты, больные астмой по всему земному шару. Основной целью является улучшение воздухообмена и укрепление дыхательных мышц.

Данные упражнения доступны абсолютно каждому, ведь основная часть нагрузок выполняется в момент сжатия груди на вдохе. Это помогает остановить нарастающую симптоматику и избавиться от бронхита и патологий носовых пазух.

Как известно, проблемы у пациентов с бронхиальной астмой возникают именно на выдохе. Из этих соображений выполнение упражнений нужно выполнять правильно, задавая правильный ритм и четкое количество повторов.

Самое основное, что нужно учитывать, это то, что хорошо усвоенные дыхательные упражнения являются залогом выздоровления.

Прежде, чем приступить к выполнению гимнастики, попрактикуйте следующие правила:

- учитесь нюхать. Чтобы наработать опыт в этом навыке, необходимо регулярно дышать носом, резко и активно;

- выполняйте периодические выдохи ртом, ну тратя никаких усилий для выведения воздуха;

- все упражнения делаются под счет;

- учитесь выполнять вдох, одновременно выполняя какое-либо упражнение;

- вы должны быть в хорошем настроении и расположении духа в момент выполнения гимнастики.

Противопоказания при БА

Запрет на определенные действия при астме может носить индивидуальный и общий характер. В основном, под перечень противопоказаний попадают моменты, вызывающие приступы удушья или негативно влияющие на состояние здоровья пациента.

Людям с бронхиальной астмой необходимо избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, вести здоровый образ жизни, выполнять дыхательную гимнастику, избегать употребления нестероидных противовоспалительных средств, таких, как аспирин.

Профессию астматику необходимо выбирать без вредности с щадящим трудовым режимом. Ни в коем случае нельзя допускать воздействия тех факторов, которые усугубляют состояние. Недопустимо переохлаждаться, находиться в сырости, человек должен жить и работать в комфортных условиях, чтобы не провоцировать появления приступов. Обязательным условием является прохождение курортной терапии. Это весьма положительно сказывается на общем самочувствии и помогает поддерживать болезнь в стадии ремиссии.

Подведем итоги

Фармакологическая тактика лечения играет основную роль в терапии астмы. Список назначаемых средств определяется степенью патологического процесса, регулярностью и тяжестью клинических проявлений.

Помимо всего прочего существуют и другие, альтернативные методики, описанные выше, которые оказываются не менее эффективными, чем базисная терапия. Однако, все это нужно использовать в комплексе, чтобы достичь желаемых результатов и улучшить качество жизни.

Очень важно быть полностью проинформированным относительно этиологии своего заболевания. Стоит отметить и то, что огромное значение имеет эмоциональное состояние пациента. Негативный пессимистичный человек не даст ни одному, даже самому талантливому доктору шансов на успешное лечение.

Автор публикации: Анна Умерова

Помните! Самолечение может вызвать неисправимые последствия для Вашего здоровья! При первых симптомах заболевания мы рекомендуем незамедлительно обратиться к специалисту!

Пожалуйста, оцените этот материал!

(Пока оценок нет)

Загрузка…

И поделитесь интересной информацией с друзьями!

Источник

Обсуждается выбор тактики лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы (БА). На основании собственного клинического опыта показано, что воздействие на лейкотриеновое звено патогенеза БА путем добавления антагонистов лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст натрия) к базисной терапии комбинацией ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) и длительнодействующих бета-2-агонистов (ДДБА) улучшает контроль воспаления дыхательных путей и позволяет оптимизировать клинико-функциональный контроль БА у пациентов с неконтролируемой атопической БА тяжелого течения.

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, являющееся серьезной медицинской и социальной проблемой. Болезнь поражает людей всех рас и этнических групп во всем мире, от младенчества до старости – с небольшим преобладанием в детском возрасте среди мальчиков, а после наступления половой зрелости – среди женщин. За последние десятилетия произошло драматическое увеличение распространенности атопических заболеваний, и в частности БА [1, 2]. По оценкам экспертов, сегодня во всем мире БА страдают около 300 млн человек. Рассматривая проблему БА как мультифакторную, можно выделить следующие наиболее значимые ее аспекты: гиподиагностика и позднее установление диагноза, тяжесть течения и многофакторность заболевания, что зачастую приводит к сложностям в подборе терапии. Одним из относительно новых подходов к данному заболеванию является фенотипирование БА, в настоящее время активно развивающееся по нескольким направлениям: генетическое, биологическое и клиническое. Концепция фенотипирования рассматривает БА в качестве неоднородного заболевания – как по клиническим проявлениям, так и по ответу на терапию. Такая неоднородность позволяет разграничить различные фенотипы заболевания. Большое внимание уделяется клиническому фенотипу тяжелой БА, так как он является самостоятельным вариантом болезни, имеющим только ему свойственные черты. Несмотря на невысокую частоту в структуре БА (20% пациентов), тяжелые формы болезни представляют значительные трудности для врачей. Эта категория больных в первую очередь составляет группу риска по неблагоприятным исходам, инвалидизации, нестабильному течению заболевания. При лечении данных пациентов от врача требуется особенно тщательный и вдумчивый подход при назначении терапии.

На сегодняшний день основной целью лечения БА является достижение контроля заболевания. Считается, что БА находится под контролем, если у больного отсутствуют ночные и дневные симптомы, нет выраженных обострений, нет необходимости или снижена потребность в быстродействующих симптоматических средствах (бета-2-агонистах), сохраняется нормальная жизненная активность, в том числе физическая, показатели функции внешнего дыхания (ФВД) близки к нормальным величинам [2]. К сожалению, в реальной клинической практике уровень контроля заболевания нельзя считать удовлетворительным. Так, например, почти каждый третий больной БА как минимум 1 раз в месяц просыпается ночью в связи с симптомами астмы. Более половины пациентов имеют ограничения физической активности, более трети – пропускают занятия в школе или отсутствуют на работе, более 40% – вынуждены обращаться за неотложной помощью вследствие обострения заболевания. Причины подобной ситуации многообразны, и не последнюю роль в этом играет поздняя постановка диагноза БА, недостаточная осведомленность врача в патогенезе заболевания и, соответственно, ошибочная тактика лечения. Достижению контроля заболевания мешает низкая образованность пациентов, отсутствие элементарных знаний о своем заболевании:

- 80% пациентов считают, что астма ограничивает их жизнь, даже не зная, что это заболевание можно контролировать и иметь хорошее качество жизни;

- 90% пациентов с БА воспринимают симптомы заболевания как обязательную, неотъемлемую часть своей жизни.

По данным крупных исследований, у 70% пациентов удается достичь полного или частичного контроля заболевания. Первым шагом в этом процессе является оценка контроля, в дальнейшем объем терапии регулярно пересматривается в зависимости от достигнутых результатов. В современных рекомендациях по лечению БА признается, что БА не является статическим состоянием и для достижения адекватного контроля требуется индивидуальная периодическая коррекция режима терапии, с учетом всех проявлений заболевания у конкретного пациента [3].

Подбор эффективной схемы лечения больных БА требует разносторонней оценки и вмешательства на уровне основных патогенетических звеньев данного заболевания. Обструкция дыхательных путей при астме и последующие симптомы в виде кашля, одышки, стеснения в груди и хрипов вызваны несколькими факторами: спазмом гладкой мускулатуры дыхательных путей и воспалением бронхов [4]. Спазм может быть тяжелым и приводить к опасному для жизни сужению и закрытию дыхательных путей, даже в отсутствие слизистого компонента. Этому может способствовать как ненормальное гладкомышечное сокращение, так и увеличение гладкомышечной массы. Воспаление дыхательных путей при астме включает слизистый, подслизистый и интерстициальный отек; клеточную инфильтрацию, особенно эозинофилами (и в некоторых случаях нейтрофилами) и активированными лимфоцитами T-хелперами, а также мастоцитами, которые (в отличие от мастоцитов при других эозинофильных болезнях дыхательных путей) инфильтрируют гладкомышечные пучки; увеличение секреции в дыхательных путях, включая секретированную мокроту, слущенный эпителий и внутрилюминальные эозинофилы; застой в капиллярах; гиперплазию гладких мышц; оседание избыточного коллагена, особенно непосредственно под базальной мембраной эпителия [5, 6]. Аллергическое воспаление – основное патогенетическое звено в развитии гиперреактивности бронхов, сопровождающейся бронхоспазмом, гиперсекрецией вязкой слизи и отеком слизистой оболочки бронхов в ответ на ряд неспецифических раздражающих факторов [7]. Хроническое воспаление повышает чувствительность не только к аллергенам, но и к внешним воздействиям, в том числе к вирусной инфекции и поллютантам, а это значительно повышает вероятность развития бронхиальной обструкции [8].

Основным принципом лечения БА является постоянное проведение противовоспалительной терапии, направленной на уменьшение количества хронических симптомов и предупреждение обострений заболевания. Базисная терапия у больных БА назначается с целью воздействия на аллергический воспалительный процесс в дыхательных путях для достижения контроля клинических симптомов заболевания. Выбирая терапию для лечения БА, врач должен помнить, что ответ различных пациентов на препараты контроля БА может варьировать в широких пределах.

Современная терапия БА предусматривает широкое использование в качестве базисной терапии ИГКС в различных дозах, что обеспечивает длительный контроль заболевания. ИГКС в настоящее время являются препаратами выбора для лечения среднетяжелой и тяжелой астмы. Более того, ИГКС показаны всем больным с персистирующими симптомами заболевания, независимо от степени тяжести, так как при любой форме астмы в слизистой дыхательных путей присутствуют все элементы хронического воспаления [3]. ИГКС обладают выраженным местным противовоспалительным действием и способствуют уменьшению отека слизистой оболочки и гиперреактивности бронхов. ИГКС, подавляя хроническое воспаление, не оказывают бронхолитического эффекта, однако улучшают показатели ФВД. Многофакторное противовоспалительное действие ИГКС проявляется в способности снижать или даже вовсе устранять бронхиальную гиперреактивность, восстанавливать и повышать чувствительность бета-адренорецепторов к бета-2-агонистам. Для достижения максимального терапевтического эффекта необходима длительная противовоспалительная терапия с использованием достаточных доз ИГКС, применяемых как в монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами [9].

В качестве препаратов, способствующих дополнительному противовоспалительному эффекту, рассматриваются модификаторы лейкотриенов [10]. Отметим, что во всех предыдущих версиях GINA (The Global Initiative for Asthma) этой группе препаратов отводилась своя роль. Тем не менее вплоть до последнего времени их значение не было определено окончательно. Наиболее часто эти препараты назначались при клинико-патогенетических вариантах БА с повышенной продукцией лейкотриенов (например, аспириновой, физического усилия и т.д.).

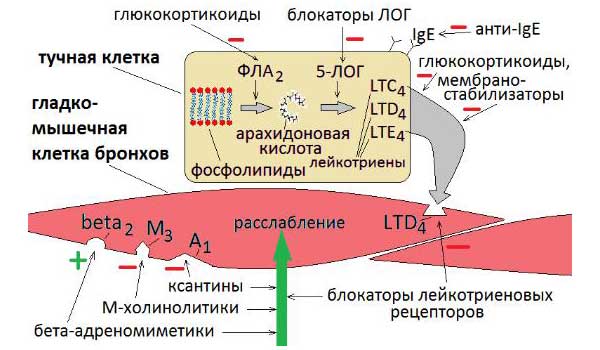

Известно, что для патогенеза БА характерно множество медиаторов воспаления, однако ключевую роль при БА играют цистеиниловые лейкотриены (ЦЛ). Лейкотриены образуются из арахидоновой кислоты при участии фермента липооксигеназы. Лейкотриены синтезируются различными клетками под воздействием специфических стимулов: иммуноглобулинов E и G (IgE, IgG), эндотоксинов, факторов фагоцитоза. Основное место синтеза лейкотриенов в организме – легкие, аорта и тонкий кишечник. Наиболее интенсивно синтез лейкотриенов осуществляется альвеолярными макрофагами, нейтрофилами и эозинофилами. Роль лейкотриенов в патогенезе БА заключается в усилении секреции слизи, подавлении ее клиренса, увеличении выработки катионных белков, повреждающих эпителиальные клетки. Лейкотриены усиливают приток эозинофилов, повышают проницаемость кровеносных сосудов. Они ведут к сокращению гладких мышц бронхов, способствуют миграции клеток, участвующих в развитии воспалительного процесса (активированные Т-клетки, тучные клетки, эозинофилы). При этом ЦЛ обладают мощным бронхоконстрикторным действием. Эффект бронхоспазма, в отличие от вызванного гистамином, развивается медленнее, но является более продолжительным. Лейкотриены C4, D4 приводят к ранним изменениям и вызывают миграцию клеток в зону воспаления дыхательных

путей [11, 12].

ЦЛ являются мощными хемоаттрактантами для эозинофилов, поэтому один из ключевых эффектов антагонистов лейкотриеновых рецепторов при БА связан с торможением эозинофильного воспаления [13]. Кроме того, показано, что ингибиторы синтеза лейкотриенов и антагонисты их рецепторов частично или полностью блокируют констрикторный ответ бронхов на различные триггеры [14].

В связи с вышеизложенным альтернативный метод лечения, позволяющий снизить объем гормональной терапии, воздействовать на лейкотриеновый путь воспаления, не полностью подавляющийся ИГКС, обеспечить высокую приверженность пациентов лечению и достичь стойкой и длительной ремиссии чрезвычайно актуален. Учитывая, что лейкотриены играют существенную роль в реализации аллергического воспаления бронхов, лечение антилейкотриеновыми препаратами приводит к уменьшению частоты и степени выраженности обострений, лабильности бронхов, потребности в бета-2-адреномиметиках и снижению неспецифической гиперреактивности бронхов.

Важно, что к настоящему времени в разных странах уже проведены современные исследования, в которых эффективность добавления антилейкотриеновых препаратов к монотерапии ИГКС или комбинации «ИГКС + длительнодействующие бета-2-агонисты (ДДБА)» оценивалась в реальной клинической практике. Исследования продемонстрировали, что комбинированные методы терапии, нацеленные на двойной путь лечения воспаления дыхательных путей (включая лейкотриеновое звено), предоставляют возможность для улучшения контроля астмы и могли бы принести особую пользу пациентам с неконтролируемым и часто рецидивирующим течением заболевания.

На кафедре клинической аллергологии Российской медицинской академии последипломного образования, на базе аллергологического отделения ГКБ № 52 г. Москвы была проведена работа, целью которой было оценить возможность повышения уровня контроля заболевания путем добавления антилейкотриенового препарата монтелукаста натрия (препарат Сингуляр) 10 мг к базисной терапии ИГКС/ДДБА при тяжелом неконтролируемом течении атопической БА.

В исследование было включено 25 пациентов: 12 мужчин и 13 женщин, в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст – 42,2) с неконтролируемым тяжелым течением атопической БА (средняя продолжительность заболевания составила 11,8 лет). Все пациенты длительно (не менее 6 месяцев до начала исследования) получали высокие дозы ИГКС (не менее 500 мкг флутиказона пропионата или эквивалента ежедневно) в составе комбинации с ДДБА. Обследования в рамках исследования проводились на 1, 12 и 24-й неделе терапии. Оценка проводилась по дневникам самоконтроля пациентов, показателям пикфлоуметрии, потребности в скоропомощных препаратах, изменению данных спирометрии, АСТ-теста (Asthma Control Test – тест по контролю астмы), уровню оксида азота в выдыхаемом воздухе (NOEX). Безопасность терапии исследовалась путем выявления нежелательных побочных явлений с помощью свободного личного опроса пациентов.

Результаты исследования показали положительную динамику дневных симптомов БА, уменьшение потребности в скоропомощных препаратах. Прирост показателя объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) составил 19,3 ± 2,6% от исходных значений, или 218 ± 2 мл (при средних исходных значениях 57,2 ± 3,4%). Суточная вариабельность пиковой скорости выдоха (ПСВ) снизилась на 9,5 ± 1,3% от исходных показателей на фоне терапии комбинацией ИГКС/ДДБА с добавлением монтелукаста (при средних исходных значениях 17,2 ± 2,8%). Значимо снизился уровень NOEX, составив до лечения 66,4 ppb, а после – 26,2 ppb. По результатам АСТ-теста вырос уровень контроля астмы (до лечения – 12,9 баллов, после – 18,3 балла). Клинически отчетливое облегчение дыхания отметило 86% пациентов (ухудшение состояния отмечено не было). Все пациенты, получавшие монтелукаст, отметили хорошую его переносимость и отсутствие каких-либо побочных эффектов.

На основании данных исследования можно сделать следующий вывод: использование комбинированного подхода (ИГКС/ДДБА + монтелукаст 10 мг) в терапии неконтролируемой атопической БА тяжелого течения за период 24 недели позволило значительно оптимизировать клинико-функциональный контроль заболевания, а также отчасти улучшить контроль воспаления дыхательных путей.

Таким образом, Сингуляр может быть рекомендован к применению в качестве дополнительного препарата для усиления эффективности базисного лечения неконтролируемой БА тяжелого течения.

Источник