Цикл кори и глюкозо аланиновый цикл

В клетках организма всегда существует потребность в глюкозе:

- для эритроцитов глюкоза является единственным источником энергии,

- нервная ткань потребляет около 120 г глюкозы в сутки и эта величина практически не зависит от интенсивности ее работы. Только в экстремальных ситуациях (длительное голодание) она способна получать энергию из неуглеводных источников (кетоновые тела),

- глюкоза играет весомую роль для поддержания необходимых концентраций метаболитов цикла трикарбоновых кислот (в первую очередь оксалоацетата).

Таким образом, при определенных ситуациях – при низком содержании углеводов в пище, голодании, длительной физической работе, т.е. когда глюкоза крови расходуется и наступает гипогликемия, организм должен иметь возможность синтезировать глюкозу и нормализовать ее концентрацию в крови. Это достигается реакциями глюконеогенеза, идущими в печени.

По определению, глюконеогенез – это синтез глюкозы из неуглеводных компонентов: лактата, пирувата, глицерола, кетокислот цикла Кребса и других кетокислот, из аминокислот.

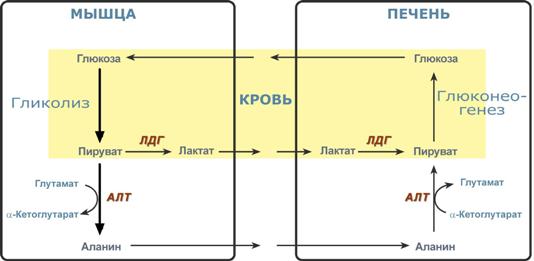

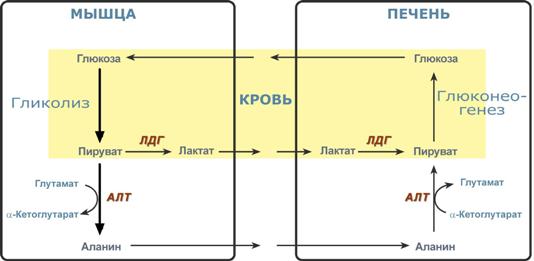

Необходимость глюконеогенеза и его значение для организма демонстрируют два цикла – глюкозо-лактатный и глюкозо-аланиновый.

Глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори)

Глюкозо-лактатный цикл – это циклический процесс, объединяющий реакции глюконеогенеза и реакции анаэробного гликолиза. Глюконеогенез происходит в печени, субстратом для синтеза глюкозы является лактат, поступающий в основном из эритроцитов или мышечной ткани.

В эритроцитах молочная кислота образуется непрерывно, так как для них анаэробный гликолиз является единственным способом образования энергии.

В скелетных мышцах высокое накопление молочной кислоты (лактата) является следствием гликолиза при очень интенсивной, субмаксимальной мощности, работе, при этом внутриклеточный рН снижается до 6,3-6,5. Но даже при работе низкой и средней интенсивности в скелетной мышце всегда образуется некоторое количество лактата.

Убрать молочную кислоту можно только одним способом – превратить ее в пировиноградную кислоту. Однако сама мышечная клетка ни при работе, ни во время отдыха не способна превратить лактат в пируват из-за особенностей изофермента лактатдегидрогеназы-5. Зато клеточная мембрана высоко проницаема для лактата и он движется по градиенту концентрации наружу. Поэтому во время и после нагрузки (при восстановлении) лактат легко удаляется из мышцы. Это происходит довольно быстро, всего через 0,5-1,5 часа в мышце лактата уже нет. Малая часть молочной кислоты выводится с мочой.

Большая часть лактата крови захватывается гепатоцитами, окисляется в пировиноградную кислоту и вступает на путь глюконеогенеза. Глюкоза, образованная в печени, используется самим гепатоцитом или возвращается обратно в мышцы, восстанавливая во время отдыха запасы гликогена. Также она может распределиться по другим органам.

Глюкозо-лактатный (выделен желтым) и глюкозо-аланиновый циклы

Глюкозо-аланиновый цикл

Целью глюкозо-аланинового цикла также является уборка пирувата, но кроме этого решается еще одна немаловажная задача – доставкааминного азота из мышцы в печень.

При мышечной работе и в покое в миоците распадаются белки и образуемые аминокислоты трансаминируются с α-кетоглутаратом и полученный глутамат взаимодействует с пируватом. Образующийся аланин является транспортной формой аминного (аминокислотного) азота и пирувата из мышцы в печень. В гепатоците идет обратная реакция трансаминирования, аминогруппа через глутамат передается на синтез мочевины, пируват используется для синтеза глюкозы.

Кроме мышечной работы, глюкозо-аланиновый цикл активируется во время голодания, когда белки мышц и других тканей распадаются и многие аминокислоты используются в качестве источника энергии, а их азот необходимо доставить в печень.

Источник

Лактат – конечный продукт анаэробного окисления глюкозы в мышцах, особенно в белых мышечных волокнах, где митохондрий меньше, чем в красных. Может включаться в глюконеогенез после окисления до пирувата в лактатдегидрогеназной реакции. При продолжительной физической работе основным источником лактата является скелетная мускулатура, в клетках которой преобладают анаэробные процессы. Накопление молочной кислоты в мышцах ограничивает их работоспособность. Это связано с тем, что при повышении концентрации молочной кислоты в ткани снижается уровень рН (молочнокислый ацидоз). Изменение рН приводит к ингибированию ферментов важнейших метаболических путей. В утилизации образующейся молочной кислоты важное место принадлежитглюкозо-лактатному циклу Кори.

Цикл Кори и глюкозо-аланиновый цикл (пояснения в тексте).

Лактат, образовавшийся в мышцах, переносится кровью в печень, где в процессе глюконеогенеза превращается в глюкозу, которая с током крови может возвращаться в работающую мышцу. В печени часть лактата может окисляться до углекислого газа и воды, превращаться в пируват и вовлекаться в общий путь катаболизма.

Значение цикла Кори:

1. Регуляция постоянного уровня глюкозы в крови.

2. Обеспечивает утилизацию лактата.

3. Предотвращает накопление лактата (снижение рН — лактоацидоз).

4. Экономичное использование углеводов организмом.

Регуляция обмена углеводов осуществляется на уровне тканей – кровь, печень, мышцы.

Глюкогенные аминокислоты, к которым относятся большинство белковых аминокислот. Ведущее место в глюконеогенезе среди аминокислот принадлежит аланину, который может превращаться в пируват путём трансаминирования. При голодании, физической работе и других состояниях в организме функционирует глюкозо-аланиновый цикл, подобный циклу Кори для лактата (рисунок 16.2). Существование цикла аланин – глюкоза препятствует отравлению организма, так как в мышцах нет ферментов, утилизирующих аммиак. В результате тренировки мощность этого цикла значительно возрастает.

Другие аминокислоты могут, подобно аланину, превращаться в пируват, а также в промежуточные продукты цикла Кребса (α-кетоглутарат, фумарат, сукцинил-КоА). Все эти метаболиты способны преобразовываться в оксалоацетат и включаться в глюконеогенез.

Глицерол – продукт гидролиза липидов в жировой ткани.Этот процесс значительно усиливается при голодании. В печени глицерол превращается в диоксиацетонфосфат – промежуточный продукт гликолиза и может быть использован в глюконеогенезе.

Жирные кислоты и ацетил-КоА не являются предшественниками глюкозы. Окисление этих соединений обеспечивает энергией процесс синтеза глюкозы.

Энергетический баланс. Путь синтеза глюкозы из пирувата (рисунок 16.6) содержит три реакции, сопровождающиеся потреблением энергии АТФ или ГТФ:

а) образование оксалоацетата из пирувата (затрачивается молекула АТФ);

б) образование фосфоенолпирувата из оксалоацетата (затрачивается молекула ГТФ);

в) обращение первого субстратного фосфорилирования – образование 1,3-дифосфоглицерата из 3-фосфоглицерата (затрачивается молекула АТФ).

Каждая из этих реакций повторяется дважды, так как для образования 1 молекулы глюкозы (С6) используются 2 молекулы пирувата (С3). Поэтому энергетический баланс синтеза глюкозы из пирувата составляет – 6 молекул нуклеозидтрифосфатов (4 молекулы АТФ и 2 молекулы ГТФ). При использовании других предшественников энергетический баланс биосинтеза глюкозы отличается.

Источник

В клетках организма всегда существует потребность в глюкозе:

1. для эритроцитов глюкоза является единственным источником энергии,

2.нервная ткань потребляет около 120 г глюкозы в сутки и эта величина практически не зависит от интенсивности ее работы. Только в экстремальных ситуациях (длительное голодание) она способна получать энергию из неуглеводных источников,

3. глюкоза играет весомую роль для поддержания необходимых концентраций метаболитов цикла трикарбоновых кислот (в первую очередь оксалоацетата).

Таким образом, при определенных ситуациях при низком содержании углеводов в пище, голодании, длительной физической работе, т.е. когда глюкоза крови расходуется и наступает гипогликемия, организм должен иметь возможность синтезировать глюкозу и нормализовать ее концентрацию в крови. Это достигается реакциями глюконеогенеза. По определению, глюконеогенез это синтез глюкозы из неуглеводных компонентов: лактата, пирувата, глицерола, кетокислот цикла Кребса и других кетокислот, из аминокислот. Необходимость глюконеогенеза в организме демонстрируют два цикла глюкозо-лактатный и глюкозо-аланиновый.

Глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори) это циклический процесс, объединяющий реакции глюконеогенеза и реакции анаэробного гликолиза. Глюконеогенез происходит в печени, субстратом для синтеза глюкозы является лактат, поступающий в основном из эритроцитов или мышечной ткани. В эритроцитах молочная кислота образуется непрерывно, так как для них анаэробный гликолиз является единственным способом образования энергии. В скелетных мышцах высокое накопление молочной кислоты (лактата) является следствием гликолиза при очень интенсивной, субмаксимальной мощности, работе, при этом внутриклеточный рН снижается до 6,3-6,5. Но даже при работе низкой и средней интенсивности в скелетной мышце всегда образуется некоторое количество лактата. Убрать молочную кислоту можно только одним способом превратить ее в пировиноградную кислоту. Однако сама мышечная клетка ни при работе, ни во время отдыха не способна превратить лактат в пируват из-за особенностей изофермента лактатдегидрогеназы-5. Зато клеточная мембрана высоко проницаема для лактата и он движется по градиенту концентрации наружу. Поэтому во время и после нагрузки (при восстановлении) лактат легко удаляется из мышцы. Это происходит довольно быстро, всего через 0,5-1,5 часа в мышце лактата уже нет. Малая часть молочной кислоты выводится с мочой. Большая часть лактата крови захватывается гепатоцитами, окисляется в пировиноградную кислоту и вступает на путь глюконеогенеза. Глюкоза, образованная в печени используется самим гепатоцитом или возвращается обратно в мышцы, восстанавливая во время отдыха запасы гликогена. Также она может распределиться по другим органам.

Глюкозо-аланиновый цикл. Целью глюкозо-аланинового цикла также является уборка пирувата, но, кроме этого решается еще одна немаловажная задача уборка лишнего азота из мышцы. Аминокислоты, которые при катаболизме превращаются в пируват или метаболиты цитратного цикла, могут рассматриваться как потенциальные предшественники глюкозы и гликогена и носят название гликогенных. Например, оксалоацетат, образующийся из аспарагиновой кислоты, является промежуточным продуктом как цитратногр цикла, так и глюконеогенеза. Из всех аминокислот, поступающих в печень, примерно 30% приходится на долю аланина. Это объясняется тем, что при расщеплении мышечных белков образуются аминокислоты, многие из которых превращаются сразу в пируват или сначала в оксалоацетат, а затем в пируват. Последний превращается в аланин, приобретая аминогруппу от других аминокислот. Аланин из мышц переносится кровью в печень, где снова преобразуется в пируват, который частично окисляется и частично включается в глюкозонеогенез. При мышечной работе и в покое в миоците распадаются белки и образуемые аминокислоты трансаминируются с α-кетоглутаратом. Полученный глутамат взаимодействует с пируватом. Образующийся аланин является транспортной формой азота и пирувата из мышцы в печень. В гепатоците идет обратная реакция трансаминирования, аминогруппа передается на синтез мочевины, пируват используется для синтеза глюкозы. Кроме мышечной работы, глюкозо-аланиновый цикл активируется во время голодания, когда мышечные белки распадаются и многие аминокислоты используются в качестве источника энергии, а их азот необходимо доставить в печень.

Глюконеогенез это синтез глюкозы из неуглеводных компонентов: лактата, пирувата, глицерола, кетокислот цикла Кребса и других кетокислот, из АК. Все АК, кроме кетогенных лейцина и лизина, способны участвовать в синтезе глюкозы. Углеродные атомы некоторых из них глюкогенных полностью включаются в молекулу глюкозы, некоторых смешанных частично. Кроме получения глюкозы, глюконеогенез обеспечивает и уборку «шлаков» лактата, постоянно образуемого в эритроцитах или при мышечной работе, и глицерола, являющегося продуктом липолиза в жировой ткани. Как известно, в гликолизе существуют три необратимые реакции: пируваткиназная (десятая), фосфофруктокиназная (третья) и гексокиназная (первая). В этих реакциях происходит высвобождение энергии для синтеза АТФ. Поэтому в обратном процессе возникают энергетические барьеры, которые клетка обходит с помощью дополнительных реакций. Глюконеогенез включает все обратимые реакции гликолиза, и особые обходные пути, т.е. он не полностью повторяет реакции окисления глюкозы. Его реакции способны идти во всех тканях, кроме последней глюкозо-6-фосфатазной реакции, которая идет только в печени и почках. Поэтому, строго говоря, глюконеогенез идет только в этих двух органах.

Обход десятой реакции гликолиза. На этом этапе глюконеогенеза работают два ключевых фермента в митохондриях пируваткарбоксилаза и в цитозоле фосфоенолпируват-карбоксикиназа. В химическом плане обходной путь десятой реакции выглядит достаточно просто:

Однако дело в том, что пируваткарбоксилаза находится в митохондрии, а фосфоенолпируват-карбоксикиназа в цитозоле. Дополняет проблему непроницаемость митохондриальной мембраны для оксалоацетата. Зато через мембрану может пройти малат, предшественник оксалоацетата по ЦТК. Поэтому в реальности все выглядит более сложно: 1. В цитозоле пировиноградная кислота может появиться при окислении молочной кислоты и в реакции трансаминирования аланина. После этого пируват симпортом с ионами Н+, движущимися по протонному градиенту, проникает в митохондрии. В митохондриях пируваткарбоксилаза превращает пировиноградную кислоту в оксалоацетат. Эта реакция идет в клетке постоянно, являясь анаплеротической (пополняюшей) реакцией ЦТК.

2. Далее оксалоацетат мог бы превратиться в фосфоенолпируват, но для этого сначала он должен попасть в цитозоль. Поэтому происходит реакция восстановления оксалоацетата в малат при участии малатдегидрогеназы.В результате малат накапливается, выходит в цитозоль и здесь превращается обратно в оксалоацетат. Повернуть малатдегидрогеназную реакцию ЦТК вспять позволяет избыток НАДН в митохондриях. НАДН поступает из ?-окисления жирных кислот, активируемого в условиях недостаточности глюкозы в гепатоците.

3. В цитоплазме фосфоенолпируват-карбоксикиназа осуществляет превращение оксалоацетата в фосфоенолпируват, для реакции требуется энергия ГТФ. От молекулы отщепляется тот же углерод, что и присоединяется.

Обход третьей реакции гликолиза. Второе препятствие на пути синтеза глюкозы фосфофруктокиназная реакция преодолевается с помощью фермента фруктозо-1,6-дифосфатазы. Этот фермент есть в почках, печени, поперечно-полосатых мышцах. Таким образом, эти ткани способны синтезировать фруктозо-6-фосфат и глюкозо-6-фосфат.

Обход первой реакции гликолиза. Последняя реакция катализируется глюкозо-6-фосфатазой. Она имеется только в печени и почках, следовательно, только эти ткани могут продуцировать свободную глюкозу.

Глюконеогенез, как образование глюкозы из неуглеводных компонентов, необходим: 1. при гипогликемии во время мышечной нагрузки синтез из молочной кислоты, поступающей из мышц, из глицерола, образующегося при мобилизации жиров;

2. при гипогликемии при голодании синтез из аминокислот, образующихся при катаболизме белков.

Таким образом, при голодании или физической нагрузке глюконеогенез, идущий в печени, обеспечивает глюкозой все остальные органы (эритроциты, нервная ткань, мышцы и др.), в которых активен гликолиз и другие процессы, производящие энергию. Наличие глюкозы в указанных клетках необходимо, чтобы поддержать концентрацию оксалоацетата и обеспечить сгорание ацетил-SКоА (получаемого также из жирных кислот или кетоновых тел) в цикле трикарбоновых кислот.

Регуляция глюконеогенеза. Гормональная активация глюконеогенеза осуществляется глюкокортикоидами, которые увеличивают синтез пируваткарбоксилазы, фосфоенолпируват-карбоксикиназы, фруктозо-1,6-дифосфатазы. Глюкагон стимулирует те же самые ферменты через аденилатциклазный механизм путем фосфорилирования. Также имеется метаболическая регуляция, при которой аллостерически активируется пируваткарбоксилаза при помощи ацетил-SКоА, фруктозо-1,6-дифосфатаз а при участии АТФ. Переключение печени с гликолиза на глюконеогенез и обратно происходит с участием инсулина и глюкозагона и осуществляется с помощью:

— аллостерической регуляции активности ферментов;

-ковалентной модификации ферментов путём фосфорилирования/дефосфорилирования;

-индукции/репрессии синтеза ключевых ферментов.

Регуляторные воздействия направлены на ферменты, катализирующие необратимые стадии глюконеогенеза, сочетание которых называют «субстратными», или «холостыми» циклами.

Суммарное уравнение глюконеогенеза из пирувата:

2 пируват + 4 ATФ + 2 GTP + 2(NADH) + 4 Н2О Глюкоза + 4 ADP + 2 GDP + 2 NAD+ + 6 Н3РО4.

За сутки в организме человека может синтезироваться до 80 г глюкозы. На синтез 1 моль глюкозы из пирувата расходуется 6 макроэргических связей (4 ATФ и 2 GTP).

Источник

Àâòîð òåêñòà Àíèñèìîâà Å.Ñ. Ïðîäàâàòü òåêñò íåëüçÿ. Àâòîðñêèå ïðàâà çàùèùåíû.

Êóðñèâ íå çóáðèòü. Çàìå÷àíèÿ ìîæíî ïðèñûëàòü ïî ïî÷òå: exam_bch@mail.ru

https://vk.com/bch_5

ÏÀÐÀÃÐÀÔ 33:

«ÃËÞÊÎÍÅÎÃÅÍÅÇ»

(ñì. ôàéë «33 ÔÎÐÌÓËÛ ÃÍû).

Îáìåí è çíà÷åíèå ëàêòàòà. ñì. â ï. 32.

33. 1. Îïðåäåëåíèå ÃÍÃ.

ÃÍà ýòî ñèíòåç ãëþêîçû, ðåàêöèè ïîëó÷åíèÿ ãëþêîçû èç îêñàëîàöåòàòà è âñåõ âåùåñòâ, êîòîðûå ìîãóò ïðåâðàòèòüñÿ â îêñàëîàöåòàò èç ïèðóâàòà, ëàêòàòà, àñïàðòàòà, ìåòàáîëèòîâ ÖÒÊ (âñåõ, êðîìå àöåòèëÊîÀ, ïîñêîëüêó àöåòèëÊîÀ â ÖÒÊ ïðåâðàùàåòñÿ â 2 ÑÎ2 è ïîýòîìó â îêñàëîàöåòàò íå ïðåâðàùàåòñÿ ñì. ï.67).

33. 2. Òêàíåâàÿ ëîêàëèçàöèÿ.

Ðåàêöèè ïðîòåêàþò â òåõ êëåòêàõ, â êîòîðûõ åñòü ôåðìåíòû, êàòàëèçèðóþùèå ýòè ðåàêöèè. Ôåðìåíòû åñòü â êëåòêàõ òîãäà, êîãäà ñèíòåçèðóþòñÿ â ýòèõ êëåòêàõ. Ñèíòåç ôåðìåíòîâ åñòü òîãäà, êîãäà àêòèâíû ãåíû, êîäèðóþùèå ýòè ôåðìåíòû. Òî åñòü êîãäà ýòè ãåíû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ òðàíñêðèïöèè (ñèíòåçà ÐÍÊ).

Ðåàêöèè ÃÍà ïðîòåêàþò â îñíîâíîì  ÏÅ×ÅÍÈ, ïîýòîìó ïå÷¸íî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ìîæåò áûòü ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ ÃÍÃ, ÷òî íóæíî êîððåêòèðîâàòü áîëåå ðåãóëÿðíûì ïèòàíèåì.

Êðîìå ïå÷åíè, ðåàêöèè ÃÍà ïðîòåêàþò â ïî÷êàõ è òîíêîì êèøå÷íèêå.

33. 3. Çíà÷åíèå ÃÍà è ðåãóëÿöèÿ (ñì. òàêæå ï.32).

â òîì, ÷òî ýòîò ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ãëþêîçû â îðãàíèçìå ïðè ãîëîäàíèè ñâûøå ñóòîê, à ãëþêîçà íóæíà îðãàíèçìó äëÿ ýðèòðîöèòîâ è ãîëîâíîãî ìîçãà.

Ïðè îáû÷íîì ïèòàíèè ãëþêîçà ïîñòóïàåò â êðîâü áëàãîäàðÿ ïåðåâàðèâàíèþ óãëåâîäîâ ïèùè (ñì. ï.30), èç êèøå÷íèêà (÷åðåç ïå÷åíü).

Ïðè îòñóòñòâèè ïèùè ãëþêîçà ïîñòóïàåò â êðîâü çà ñ÷¸ò ðàñùåïëåíèÿ ãëèêîãåíà ïå÷åíè (ñì. ï.31).

Íî ãëèêîãåíà ïå÷åíè õâàòàåò òîëüêî íà 12 ÷àñîâ. ×åðåç 12 ÷àñîâ ãîëîäàíèÿ ãëþêîçà äîëæíà ïîñòóïàòü â êðîâü çà ñ÷¸ò å¸ îáðàçîâàíèÿ â ïðîöåññ ÃÍÃ.

Èíà÷å êîíöåíòðàöèÿ ãëþêîçû â êðîâè ñòàíåò ñíèæàòüñÿ, å¸ ñòàíåò íå õâàòàòü êëåòêàì ãîëîâíîãî ìîçãà è ýðèòðîöèòàì,

÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ñíà÷àëà ê îáìîðîêó, à çàòåì ê êîìå è ñìåðòè, ïîñêîëüêó áåç ãëþêîçû â ýòèõ êëåòêàõ íå âûðàáàòûâàåòñÿ ÀÒÔ, ÷òî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ýòèõ êëåòîê, à çàòåì ê èõ ãèáåëè. Ñì. ï.121.

Òàêèì îáðàçîì, ÃÍÃ ñïàñàåò îðãàíèçì îò ñìåðòè ïðè ãîëîäàíèè ñâûøå ïîëóñóòîê.

Ïðè ãîëîäå ÃÍà ñòèìóëèðóåòñÿ áëàãîäàðÿ ãîðìîíó ãëþêàãîíó, ñåêðåòèðóåìîìó ;-êëåòêàìè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû.

Êðîìå òîãî, ðàñõîä ãëþêîçû ïîâûøàåòñÿ ïðè ñòðåññå, ðàáîòå. Ïîýòîìó ïðè ñòðåññå àêòèâíîñòü ÃÍÃ òîæå ïîâûøàåòñÿ.

Ïîääåðæèâàòü àêòèâíîñòü ÃÍà (è ïîääåðæèâàòü áëàãîäàðÿ ýòîìó íîðìàëüíûé óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè è ïðè ñòðåññå) ïîìîãàþò ãîðìîíû ñòðåññà ÃÊÑ è êàòåõîëàìèíû àäðåíàëèí è íîðàäðåíàëèí (ñèíòåçèðóåìûå íàäïî÷å÷íèêàìè, à íîðàäðåíàëèí ñèìïàòè÷åñêèìè íåðâàìè),

íî èçáûòîê ýòèõ ãîðìîíîâ èç-çà ÷ðåçìåðíîãî ñòðåññà èëè èç-çà ïàòîëîãè÷åñêè ïîâûøåííîé ïðîäóêöèè ýòèõ ãîðìîíîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê èçáûòêó ãëþêîçû â êðîâè ñì. ï.37.

Ñíèæàåòñÿ àêòèâíîñòü ÃÍÃ èíñóëèíîì

çà ñ÷¸ò ïîäàâëåíèÿ èíñóëèíîì ñèíòåçà êëþ÷åâûõ ôåðìåíòîâ ÃÍÃ, ïðèâîäÿùåãî ê ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâà ìîëåêóë ôåðìåíòîâ â êëåòêàõ, òî åñòü çà ñ÷¸ò ðåïðåññèè (ñì. ï.7 è ï.85).

Èíñóëèí ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ãîðìîíîì, êîòîðûé ñíèæàåò àêòèâíîñòü ÃÍÃ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó èíñóëèí ïðåäîòâðàùàåò ÷ðåçìåðíîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ ãëþêîçû â êðîâè. Ïðè äåôèöèòå èíñóëèíà èëè åãî äåéñòâèÿ íà êëåòêè ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå èíñóëèí íåäîñòàòî÷íî ñäåðæèâàåò àêòèâíîñòü ÃÍÃ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâûøåíèþ àêòèâíîñòè ÃÍà è èçáûòêó ãëþêîçû â êðîâè ñì. ï.103.

Êðîìå ãîðìîíîâ, ÃÍÃ ðåãóëèðóåòñÿ ìåòàáîëèòàìè. Åñëè Âû çíàåòå ðåãóëÿöèþ ãëèêîëèçà ìåòàáîëèòàìè (ñì.ï.32), òî çíàåòå è ðåãóëÿöèþ ÃÍÃ èìè îíà ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíà.

Äëÿ ãëèêîëèçà èíãèáèòîðàìè ÿâëÿþòñÿ ÀÒÔ (ïðîäóêò), öèòðàò è àöåòèëÊîÀ, à àêòèâàòîðàìè ãëèêîëèçà ÿâëÿþòñÿ ÀÄÔ (ñóáñòðàò) è ôðóêòîçî-2,6-áèñôîñôàò

Äëÿ ÃÍà âñ¸ íàîáîðîò ÀÒÔ, öèòðàò è àöåòèëÊîÀ ÿâëÿþòñÿ àêòèâàòîðàìè ÃÍÃ, à èíãèáèòîðàìè ÃÍà ÿâëÿþòñÿ ÀÄÔ è ôðóêòîçî-2,6-áèñôîñôàò.

Èçìåíåíèå ñêîðîñòè ÃÍà ðåãóëÿòîðàìè (êàê è ëþáîãî ïðîöåññà) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ àêòèâíîñòè êëþ÷åâûõ ôåðìåíòîâ ÃÍà (ñì. ôàéë «33 ÔÎÐÌÓËÛ ÃÍû) ïèðóâàòêàðáîêñèëàçû, ôîñôîåíîë/ïèðóâàò/êàðáîêñèêèíàçû, ôðóêòîçî-1,6-áèñôîñôàòàçû è ãëþêîçî-6-ôîñôàòàçû.

33. 4. Ïîñëåäñòâèÿ è ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ ÃÍÃ.

Ïîñëåäñòâèÿ óñèëåíèÿ ÃÍÃ

ïîâûøåííîå îáðàçîâàíèå ãëþêîçû, ïîâûøåííîå ïîñòóïëåíèå ãëþêîçû â êðîâü, ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ ãëþêîçû â êðîâè (ãèïåðãëèêåìèÿ), ãëèêîçèëèðîâàíèå áåëêîâ, ñíèæåíèå èììóíèòåòà, àóòîèììóííûå ïðîöåññû (ñì. ï.37).

Ïðè÷èíû óñèëåíèÿ ÃÍÃ

1 óñèëåíèå ÃÍÃ èç-çà èçáûòêà ãîðìîíîâ, ïîâûøàþùèõ àêòèâíîñòü ÃÍÃ (ÃÊÑ, ÊÀ, ÃÃ),

2 íåäîñòàòî÷íîå òîðìîæåíèå ÃÍà ïðè äåôèöèòå èíñóëèíà èëè åãî ñíèæåííîì âëèÿíèè ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå,

3 ìóòàöèè â ãåíàõ êëþ÷åâûõ ôåðìåíòîâ ÃÍÃ, ïðèâîäÿùèå ê èõ ÷ðåçìåðíîé àêòèâíîñòè.

Ïîñëåäñòâèÿ îñëàáëåíèÿ ÃÍÃ

íåäîñòàòî÷íîå îáðàçîâàíèå ãëþêîçû â îðãàíèçìå ïðè ãîëîäå ñâûøå 12 ÷àñîâ, íåäîñòàòî÷íîå ïîñòóïëåíèå ãëþêîçû â êðîâü, íåõâàòêà ãëþêîçû äëÿ ãîëîâíîãî ìîçãà è ýðèòðîöèòîâ, îáìîðîê, êîìà è (ïðè îòñóòñòâèè ìåð â âèäå èíúåêöèè ãëþêîçû â êðîâü) ñìåðòü.

Ïðè÷èíû îñëàáëåíèÿ ÃÍÃ

1 ïå÷¸íî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü (òàê êàê ÃÍà ïðîòåêàåò â îñíîâíîì â ïå÷åíè),

2 äåôèöèò ÁÈÎÒÈÍÀ (ïîòîìó ÷òî áåç áèîòèíà ïèðóâàò íå ïðåâðàùàåòñÿ â îêñàëîàöåòàò),

3 èçáûòî÷íîå ïîäàâëåíèå ÃÍà èíñóëèíîì ïðè èçáûòêå èíñóëèíà (ïðè èíñóëèíîìå èëè ïåðåäîçèðîâêå èíñóëèíà).

4 íåäîñòàòî÷íàÿ àêòèâíîñòü ôåðìåíòîâ ÃÍà èç-çà ìóòàöèé â èõ ãåíàõ.

33.5. Ìåæîðãàííûé îáìåí óãëåâîäîâ.

Èìååòñÿ â âèäó îáìåí ãëþêîçîé, òðàíñïîðò ãëþêîçû îò îäíèõ îðãàíîâ ê äðóãèì, îñóùåñòâëÿåìûé êðîâîòîêîì.

Åäèíñòâåííûé îðãàí, ïîñòàâëÿþùèé ãëþêîçó â êðîâü äëÿ äîñòàâêè å¸ â äðóãèå îðãàíû ýòî ïå÷åíü.

Ïå÷åíü ìîæåò ïîëó÷àòü ãëþêîçó ñ òîêîì êðîâè èç êèøå÷íèêà (ñì. ï.30). À ìîæåò îáðàçîâûâàòü ãëþêîçó ñàìà èëè â ðåçóëüòàòå ðàñùåïëåíèÿ ãëèêîãåíà (â òå÷åíèå 12 ÷. ïîñëå åäû; ï. 31), èëè â ðåçóëüòàòå ÃÍà (ï. 33).

Èç ïå÷åíè ãëþêîçà äîñòàâëÿåòñÿ âî âñå òêàíè.

Ñõåìà: êèøå÷íèê ïå÷åíü îñòàëüíûå òêàíè èëè ïå÷åíü òêàíè.

Èç ýðèòðîöèòîâ è ìûøö â ïå÷åíü âîçâðàùàåòñÿ îáðàçîâàííûé â íèõ ïðîäóêò îáìåíà ãëþêîçû ëàêòàò, êîòîðûé â ïå÷åíè ñíîâà ïðåâðàùàåòñÿ â ãëþêîçó (ï.32 è ï.33).

33. 6. Ãëþêîçî-ëàêòàòíûé è ãëþêîçî-àëàíèíîâûé öèêëû.

Òàê íàçûâàþò ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñîáûòèé.

Ãëþêîçî-ëàêòàòíûé öèêë:

1 ãëèêîëèç è ËÄÃ, ïðåâðàùàþùèå ãëþêîçó â ëàêòàò (àíàýðîáíûé ãëèêîëèç), êîòîðûé ïîñòóïàåò â êðîâü;

(ãäå ýòî ïðîèñõîäèò? â ýðèòðîöèòàõ âñåãäà, â ìûøöàõ ïðè àêòèâíîé ðàáîòå, â ëþáîé òêàíè ïðè ãèïîêñèè)

2 òðàíñïîðò ëàêòàòà ñ òîêîì êðîâè â ïå÷åíü,

3 ïðåâðàùåíèå ëàêòàòà â ãëþêîçó â ïðîöåññå ÃÍÃ,

4 ïîñòóïëåíèå ãëþêîçû èç ïå÷åíè â êðîâü è å¸ äîñòàâêà â ËÞÁÛÅ òêàíè, â òîì ÷èñëå äëÿ ãëèêîçà òî åñòü äëÿ ñîáûòèÿ 1. Ïîýòîìó ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è íàçûâàåòñÿ öèêëîì ïîòîìó ÷òî ìîæåò çàìêíóòüñÿ.

òêàíÿõ: ãëþêîçà â ïèðóâàò (ãëèêîëèç), ïèðóâàò â ëàêòàò (ËÄÃ);

òðàíñïîðò ëàêòàòà â ïå÷åíü,

â ïå÷åíè: ëàêòàò â ïèðóâàò (ËÄÃ), ïèðóâàò â ãëþêîçó (ÃÍÃ),

òðàíñïîðò ãëþêîçû â òêàíè.

Ãëþêîçà ; ïèðóâàò ; ëàêòàò ; ëàêòàò ; ïèðóâàò ; ãëþêîçà è ò.ä.

ìûøöàõ ïèðóâàò, îáðàçîâàííûé ïðè ãëèêîëèçå, ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ íå â ëàêòàò, à â àëàíèí (ðåàêöèþ ñì â ï. 64; íóæåí Â6). Îñòàëüíîå ïîõîæå íà ãëþêîçî-ëàêòàòíûé öèêë.

Ãëþêîçî-àëàíèíîâûé öèêë:

1 ãëþêîçà ïðåâðàùàåòñÿ â ïèðóâàò â ïðîöåññå ãëèêîëèçà,

ïèðóâàò ïðåâðàùàåòñÿ â àëàíèí â ïðîöåññå ïåðåàìèíèðîâàíèÿ,

2 àëàíèí òðàíñïîðòèðóåòñÿ èç ìûøö â ïå÷åíü,

3 â ïå÷åíè àëàíèí ïðåâðàùàåòñÿ â ïèðóâàò â ïðîöåññå ïåðåàìèíèðîâàíèÿ,

4 ïîñòóïëåíèå ãëþêîçû èç ïå÷åíè â êðîâü è å¸ äîñòàâêà â ËÞÁÛÅ òêàíè, â òîì ÷èñëå äëÿ ãëèêîçà òî åñòü äëÿ ñîáûòèÿ 1.

Ãëþêîçî-àëàíèíîâûé öèêë ïîçâîëÿåò ñíèæàòü â ìûøöàõ êîíöåíòðàöèþ àììèàêà (ñì. ï.64-66), íî òðåáóåò Â6.

Ãëþêîçà ; ïèðóâàò ; àëàíèí ; àëàíèí ; ïèðóâàò ; ãëþêîçà è ò.ä.

Источник