Диагностика бронхиальной астмы дыхательной недостаточности

Что такое Синдром Дыхательная Недостаточность? Это состояние организма, при котором легкие не могут обеспечить нормальный газовый состав артериальной крови при дыхании атмосферным воздухом. Может быть острая дыхательная недостаточность и хроническая (ХДН). Наша статья посвящена ХДН — хронической дыхательной недостаточности.

Хотелось бы сразу обратить Ваше внимание, что острые состояния (например, пневмония, ОРДС и др.), приведшие к развитию острой гипоксемической или гиперкапнической ДН, наблюдаются и лечатся исключительно в стационарах!

Какие заболевания могут привести к развитию хронической дыхательной недостаточности (ХДН)?

Наиболее часто ХДН развивается при:

- ХОБЛ

- Бронхиолите

- Бронхоэктатической болезни

- Интерстициальных заболеваниях легких (идиопатический легочный фиброз и др.)

- Легочной гипертензии (на поздних стадиях) и др.

- Нейромышечных заболеваниях (боковой амиотрофический склероз, мышечная дистофия и др.)

- Муковисцидозе с развитием гиперкапнии.

- Рестриктивных заболеваниях (кифосколиоз, синдром ожирения-гиповентиляции, поздние стадии интерстициальных заболеваний легких и т.д.).

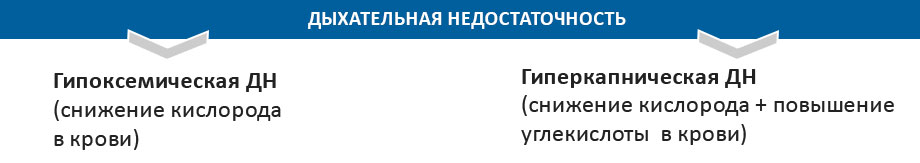

Всегда ли дыхательная недостаточность вызывается низким уровнем кислорода в крови?

Не всегда.

ХДН может быть связана как с низким содержанием кислорода в крови, так и с сопутствующим повышением углекислоты в артериальной крови.

В зависимости от того, какой тип дыхательной недостаточности преобладает, подходы к лечению пациента отличаются.

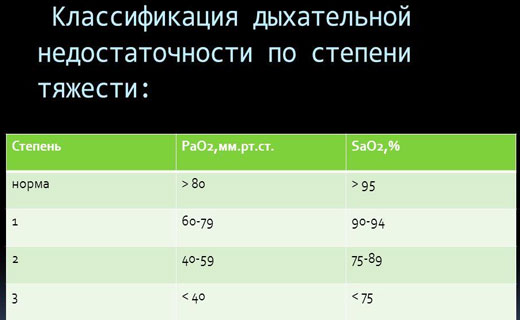

Классификация хронической дыхательной недостаточности по степени

Выраженность дыхательной недостаточности оценивается по степени снижения уровня кислорода в крови

Таблица 1.

| Степень дыхательной недостаточности | PaO2 мм рт.ст. | SaO2 % |

|---|---|---|

| Норма | > 80 | > 95 |

| I | 60-79 | 90-94 |

| II | 40-59 | 75-89 |

| III |

Уровень кислорода в крови можно измерить двумя способами:

- прямой метод: забор артериальной крови из лучевой артерии (см. рисунок 1.) с помощью специального шприца, с последующим исследованием этой крови на газоанализаторе на уровень кислорода (PaO2) и других важных показателей.

- непрямой метод: с использованием пульсоксиметра, который одевается на палец и через нескольких секунд результат загорается на панели прибора (см. рисунок 2). Полученный результат называется сатурация и оценивается в процентах. Норма сатурации у здорового человека 95% и выше.

В газовом анализе артериальной крови мы можем исследовать не только уровень кислорода, но и уровень углекислоты (PaCO2), так, же очень важного показателя для оценки типа дыхательной недостаточности. Нормальный уровень PaCO2 в артериальной крови: 35 – 45 мм рт.ст.

Симптомы дыхательной недостаточности:

беспокойство, тремор, судороги, спутанная речь, нарушение сознания и др., то у него велика вероятность повышения уровня углекислоты.

Уровень углекислоты так же можно измерить неинвазивным методом с помощью специальных приборов (капнография): PetCО2 – измерение СO2 в выдыхаемом воздухе,

PtcCO2 – транскутанное измерение углекислоты

Лечение дыхательной недостаточности

Дыхательная недостаточность поддается коррекции. Для каждого вида ХДН применяется своя тактика лечения.

При хронической гипоксемической дыхательной недостаточности, для коррекции низкого уровня кислорода в крови достаточно добавить дополнительную подачу кислорода, т.н. оксигенотерапию или просто кислородотерапию. С учетом развития современных технологий кислородотерапия успешно может проводиться в домашних условиях.

Заболевания, которые могут проявляться данным видом ДН:

- ХОБЛ

- Бронхиолиты

- Бронхоэктатическая болезнь

- Интерстициальные заболевания легких (идиопатический легочный фиброз и др.)

- Легочная гипертензия (на поздних стадиях) и др.

При хроническом гиперкапническом типе дыхательной недостаточности кроме оксигенотерапии (или вместо оксигенотерапии) есть необходимость в неинвазивной поддержке – НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ (НВЛ). Это современные, высокотехнологичные аппараты для нормализации механики дыхания и снижения углекислоты в крови.

Заболевания, которые могут потребовать проведения длительной неинвазивной вентиляции легких (НВЛ):

- Нейромышечные заболевания (боковой амиотрофический склероз, мышечная дистрофия и др.)

- Обструктивные заболевания (лечение ХОБЛ, муковисцидоз и др.) с развитием гиперкапнии.

- Рестриктивные заболевания (кифосколиоз, синдром ожирения-гиповентиляции, поздние стадии интерстициальных заболеваний легких и т.д.).

Лечение всех вышеперечисленных тяжелых и сложных состояний требует от врачей высокого профессионализма и опыта, понимания течения самого заболевания и тонкостей применения аппаратной поддержки.

Пульмонологи нашего медицинского центра обладают всеми этими качествами в полной мере. У всех большой опыт самостоятельных вентиляций и ведения пациентов с дыхательной недостаточностью, как в условиях стационара, так и в домашней обстановке. У нас Вы можете приобрести или заказать необходимое оборудование для кислородотерапии и неинвазивной вентиляции. Наши знания и опыт будут полезны для пациентов с ДН находящихся как в условиях стационара, так и на дому. Если у Вас возникла проблема, связанная с ведением хронической дыхательной недостаточности обращайтесь к нам, мы постараемся помочь.

Источник

Дыхательная недостаточность — это патологический синдром, сопровождающий ряд заболеваний, в основе которого лежит нарушение газообмена в легких. Основу клинической картины составляют признаки гипоксемии и гиперкапнии (цианоз, тахикардия, нарушения сна и памяти), синдром утомления дыхательной мускулатуры и одышка. ДН диагностируется на основании клинических данных, подтвержденных показателями газового состава крови, ФВД. Лечение включает устранение причины ДН, кислородную поддержку, при необходимости — ИВЛ.

Общие сведения

Внешнее дыхание поддерживает непрерывный газообмен в организме: поступление атмосферного кислорода и удаление углекислого газа. Любое нарушение функции внешнего дыхания приводит к нарушению газообмена между альвеолярным воздухом в легких и газовым составом крови. В результате этих нарушений в крови нарастает содержание углекислоты и уменьшается содержание кислорода, что ведет к кислородному голоданию, в первую очередь, жизненноважных органов – сердца и головного мозга.

При дыхательной недостаточности (ДН) не обеспечивается необходимый газовый состав крови, либо он поддерживается за счет перенапряжения компенсаторных возможностей системы внешнего дыхания. Угрожающее для организма состояние развивается при дыхательной недостаточности, характеризующейся снижением парциального давления кислорода в артериальной крови менее 60 мм рт. ст., а также повышением парциального давления углекислоты более 45 мм рт. ст.

Дыхательная недостаточность

Причины

Дыхательная недостаточность может развиваться при различных острых и хронических воспалительных заболеваниях, повреждениях, опухолевых поражениях органов дыхания; при патологии со стороны дыхательной мускулатуры и сердца; при состояниях, приводящих к ограничению подвижности грудной клетки. К нарушению легочной вентиляции и развитию дыхательной недостаточности могут приводить:

- Обструктивные нарушения. Дыхательная недостаточность по обструктивному типу наблюдается при затруднении прохождения воздуха по воздухоносным путям – трахее и бронхам вследствие бронхоспазма, воспаления бронхов (бронхита), попадания инородных тел, стриктуры (сужения) трахеи и бронхов, сдавления бронхов и трахеи опухолью и т. д.

- Рестриктивные нарушения. Дыхательная недостаточность по рестриктивному (ограничительному) типу характеризуется ограничением способности легочной ткани к расширению и спаданию и встречается при экссудативном плеврите, пневмотораксе, пневмосклерозе, спаечном процессе в плевральной полости, ограниченной подвижности реберного каркаса, кифосколиозе и т. д.

- Гемодинамические нарушения. Причиной развития гемодинамической дыхательной недостаточности могут служить циркуляторные расстройства (например, тромбоэмболия), ведущие к невозможности вентиляции блокируемого участка легкого. К развитию дыхательной недостаточности по гемодинамическому типу также приводит право-левое шунтирование крови через открытое овальное окно при пороке сердца. При этом происходит смешение венозной и оксигенированной артериальной крови.

Классификация

Дыхательная недостаточность классифицируется по ряду признаков:

1. По патогенезу (механизму возникновения):

- паренхиматозная (гипоксемическая, дыхательная или легочная недостаточность I типа). Для дыхательной недостаточности по паренхиматозному типу характерно понижение содержания и парциального давления кислорода в артериальной крови (гипоксемия), трудно корригируемое кислородной терапией. Наиболее частыми причинами данного типа дыхательной недостаточности служат пневмонии, респираторный дистресс-синдром (шоковое легкое), кардиогенный отек легких.

- вентиляционная («насосная», гиперкапническая или дыхательная недостаточность II типа). Ведущим проявлением дыхательной недостаточности по вентиляционному типу служит повышение содержания и парциального давления углекислоты в артериальной крови (гиперкапния). В крови также присутствует гипоксемия, однако она хорошо поддается кислородотерапии. Развитие вентиляционной дыхательной недостаточности наблюдается при слабости дыхательной мускулатуры, механических дефектах мышечного и реберного каркаса грудной клетки, нарушении регуляторных функций дыхательного центра.

2. По этиологии (причинам):

- обструктивная. При этом типе страдают функциональные возможности аппарата внешнего дыхания: затрудняется полный вдох и особенно выдох, ограничивается частота дыхания.

- рестриктивная (или ограничительная). ДН развивается из-за ограничения максимально возможной глубины вдоха.

- комбинированная (смешанная). ДН по комбинированному (смешанному) типу сочетает признаки обструктивного и рестриктивного типов с преобладанием одного из них и развивается при длительном течении сердечно-легочных заболеваний.

- гемодинамическая. ДН развивается на фоне отсутствия кровотока или неадекватной оксигенации части легкого.

- диффузная. Дыхательная недостаточность по диффузному типу развивается при нарушении проникновения газов через капиллярно-альвеолярную мембрану легких при ее патологическом утолщении.

3. По скорости нарастания признаков:

- Острая дыхательная недостаточность развивается стремительно, за несколько часов или минут, как правило, сопровождается гемодинамическими нарушениями и представляет опасность для жизни пациентов (требуется экстренное проведение реанимационных мероприятий и интенсивной терапии). Развитие острой дыхательной недостаточности может наблюдаться у пациентов, страдающих хронической формой ДН при ее обострении или декомпенсации.

- Хроническая дыхательная недостаточность может нарастатьна протяжении нескольких месяцев и лет, нередко исподволь, с постепенным нарастанием симптомов, также может быть следствием неполного восстановления после острой ДН.

4. По показателям газового состава крови:

- компенсированная (газовый состав крови нормальный);

- декомпенсированная (наличие гипоксемии или гиперкапнии артериальной крови).

5. По степени выраженности симптомов ДН:

- ДН I степени – характеризуется одышкой при умеренных или значительных нагрузках;

- ДН II степени – одышка наблюдается при незначительных нагрузках, отмечается задействованность компенсаторных механизмов в покое;

- ДН III степени – проявляется одышкой и цианозом в покое, гипоксемией.

Симптомы дыхательной недостаточности

Признаки ДН зависят от причин ее возникновения, типа и тяжести. Классическими признаками дыхательной недостаточности служат:

- проявления гипоксемии

Гипоксемия клинически проявляется цианозом (синюшностью), степень которого выражает тяжесть дыхательной недостаточности и наблюдается при снижении парциального давления кислорода (РаО2) в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. Для гипоксемии характерны также нарушения гемодинамики, выражающиеся в тахикардии и умеренной артериальной гипотонии. При понижении РаО2 в артериальной крови до 55 мм рт. ст. наблюдаются нарушения памяти на происходящие события, а при снижении РаО2 до 30 мм рт. ст. пациент теряет сознание. Хроническая гипоксемия проявляется легочной гипертензией.

- проявления гиперкапнии

Проявлениями гиперкапнии служат тахикардия, нарушения сна (бессонница ночью и сонливость днем), тошнота, головные боли. Быстрое нарастание в артериальной крови парциального давления углекислоты (РаСО2) может привести к состоянию гиперкапнической комы, связанной с усилением мозгового кровотока, повышением внутричерепного давления и развитием отека головного мозга. Синдром слабости и утомления дыхательных мышц характеризуется увеличением частоты дыхания (ЧД) и активным вовлечением в процесс дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц верхних дыхательных путей, мышц шеи, брюшных мышц).

- синдром слабости и утомления дыхательной мускулатуры

ЧД более 25 в мин. может служить начальным признаком утомления дыхательной мускулатуры. Урежение ЧД менее 12 в мин. может предвещать остановку дыхания. Крайним вариантом синдрома слабости и утомления дыхательной мускулатуры служит парадоксальное дыхание.

- одышка

Одышка субъективно ощущается пациентами как нехватка воздуха при чрезмерных дыхательных усилиях. Одышка при дыхательной недостаточности может наблюдаться как при физическом напряжении, так и в спокойном состоянии. В поздних стадиях хронической дыхательной недостаточности с присоединением явлений сердечной недостаточности у пациентов могут появляться отеки.

Осложнения

Дыхательная недостаточность является неотложным, угрожающим для здоровья и жизни состоянием. При неоказании своевременного реанимационного пособия острая дыхательная недостаточность может привести к гибели пациента. Длительное течение и прогрессирование хронической дыхательной недостаточности приводит к развитию правожелудочковой сердечной недостаточности в результате дефицита снабжения сердечной мышцы кислородом и ее постоянных перегрузок. Альвеолярная гипоксия и неадекватная вентиляция легких при дыхательной недостаточности вызывает развитие легочной гипертензии. Гипертрофия правого желудочка и дальнейшее снижение его сократительной функции ведут к развитию легочного сердца, проявляющегося в застое кровообращения в сосудах большого круга.

Диагностика

На начальном диагностическом этапе тщательно собирается анамнез жизни и сопутствующих заболеваний с целью выявления возможных причин развития дыхательной недостаточности. При осмотре пациента обращается внимание на наличие цианоза кожных покровов, подсчитывается частота дыхательных движений, оценивается задействованность в дыхании вспомогательных групп мышц.

В дальнейшем проводятся функциональные пробы для исследования функции внешнего дыхания (спирометрия, пикфлоуметрия), позволяющая провести оценку вентиляционной способности легких. При этом измеряется жизненная емкость легких, минутный объем дыхания, скорость движения воздуха по различным отделам дыхательных путей при форсированном дыхании и т. д.

Обязательным диагностическим тестом при диагностике дыхательной недостаточности является лабораторный анализ газового состава крови, позволяющий определить степень насыщения артериальной крови кислородом и углекислым газом (PаО2 и PаСО2) и кислотно-щелочное состояние (КОС крови). При проведении рентгенографии легких выявляются поражения грудной клетки и паренхимы легких, сосудов, бронхов.

Лечение дыхательной недостаточности

Лечение пациентов с дыхательной недостаточностью предусматривает:

- восстановление и поддержание оптимальной для жизнеобеспечения вентиляции легких и оксигенации крови;

- лечение заболеваний, явившихся первопричиной развития дыхательной недостаточности (пневмонии, экссудативного плеврита, пневмоторакса, хронических воспалительных процессов в бронхах и легочной ткани и т. д.).

При выраженных признаках гипоксии в первую очередь проводится оксигенотерапия (кислородная терапия). Кислородные ингаляции подаются в концентрациях, обеспечивающих поддержание PаО2 = 55— 60 мм рт. ст., при тщательном мониторинге рН и PаСО2 крови, состояния пациента. При самостоятельном дыхании пациента кислород подается масочно или через носовой катетер, при коматозном состоянии проводится интубация и поддерживающая искусственная вентиляция легких.

Наряду с оксигнотерапией проводятся мероприятия, направленные на улучшение дренажной функции бронхов: назначаются антибактериальные препараты, бронхолитики, муколитики, массаж грудной клетки, ультразвуковые ингаляции, лечебная физкультура, проводится активная аспирация секрета бронхов через эндобронхоскоп. При дыхательной недостаточности, осложненной легочным сердцем, назначаются диуретики. Дальнейшее лечение дыхательной недостаточности направлено на устранение вызвавших ее причин.

Прогноз и профилактика

Дыхательная недостаточность является грозным осложнением многих заболеваний и нередко приводит к летальному исходу. При хронических обструктивных заболеваниях легких дыхательная недостаточность развивается у 30% пациентов.Прогностически неблагоприятно проявление дыхательной недостаточности у пациентов с прогрессирующими нейромышечными заболеваниями (БАС, миотония и др.). Без соответствующей терапии летальный исход может наступить в течение одного года.

При всех прочих патологиях, приводящих к развитию дыхательной недостаточности, прогноз разный, однако невозможно отрицать, что ДН является фактором, сокращающим продолжительность жизни пациентов. Предупреждение развития дыхательной недостаточности предусматривает исключение патогенетических и этиологических факторов риска.

Источник

Важнейшим признаком поражения дыхательной системы является острая дыхательная недостаточность у детей. Под дыхательной недостаточностью понимают патологическое состояние, при котором внешнее дыхание не обеспечивает нормального газового состава крови или поддерживает его ценой чрезмерных энергетических затрат.

Лечение дыхательной недостаточности

Основными задачами терапии на догоспитальном этапе являются купирование приступа бронхиальной астмы и выведение (или проведение мероприятий по выведению) из астматического состояния.

Тактика купирования приступа бронхиальной астмы зависит от тяжести приступа.

1.

Как проводится купирование при легком приступе бронхиальной астмы?

- удаляют причинно-значимые аллергены;

- лечение дыхательной недостаточности проводится введением 2-4 доз бронхоспазмолитических средств с помощью дозирующего аэрозольного ингалятора со спейсером (вентолин или другие формы сальбутамола, беродуал, беротек) или с помощью небулайзера.

Растворы и дозы для небулайзера при дыхательной недостаточности:

- вентолиннебулы — 1,0-2,5 мл на ингаляцию;

- беротек — 10-15 капель на ингаляцию;

- беродуал — 10-20 капель на ингаляцию независимо от возраста пациента, разведя растворы 2,5- 3,0 мл физиологического раствора.

Эффективность бронхолитической терапии оценивается через 20 минут:

- уменьшение одышки;

- улучшение проводимости дыхания при аускультации;

- увеличение показателей пиковой скорости выдоха на 15% и более.

При отсутствии или частичном эффекте ингаляционной терапии:

- для лечения дыхательной недостаточности ввести 2,4 % раствор эуфиллина в разовой дозе 0,15 мл/кг (4 мг/кг) внутривенно струйно, медленно, разведенный в 0,9 % растворе натрия хлорида;

- через 20 мин. оценить эффективность терапии, частота пульса при этом не должна превышать 180-200 ударов в минуту;

- если приступ бронхиальной астмы купирован, то ребенка можно оставить дома, назначив терапию ингаляционными бронхоспазмолитиками или эуфиллин внутрь в суточной дозе 15 мг/кг массы, разделенной на 4-6 приемов.

2.

Как проводится купирование при среднетяжелом приступе бронхиальной астмы?

- при отсутствии небулайзера (не оптимальная альтернативная терапия!) — введение 2,4 % раствора эуфиллина в дозе 5 мг/кг (0,15-0,2 мл/кг) на 0,9 % растворе натрия хлорида, внутривенно струйно, медленно в течение 10-15 мин;

- оценить эффект через 20 мин;

- при положительном эффекте — продолжить бронхо-спазмолитическую терапию через возрастающий временной интервал (30 мин — 3-6 ч);

- для лечения дыхательной недостаточности нужно использовать дозирующий аэрозольный ингалятор со спейсером (по 1-2 ингаляции одного из вышеназванных растворов) каждые 4 часа;

- при наличии у пациента небулайзера — применение бронхоспазмолитиков через небулайзер каждые 4 часа;

- рекомендовать обращение к аллергологу/пульмонологу для уточнения схемы базисной противовоспалительной терапии;

- при отрицательном эффекте стартовой терапии — госпитализация больного;

- при отказе родителей от госпитализации ввести ребенку внутримышечно 2 мг/кг преднизолона или выполнить ингаляцию суспензии пульмикортнебулы через небулайзер в дозе 1 мг независимо от возраста пациента;

- повторить небулизацию бронхоспазмолитиком;

- повторить небулизацию суспензии пульмикортнебулы и бронхоспазмолитиков каждые 4-6 часов.

2.

Как проводится купирование при тяжелом приступе бронхиальной астмы?

- для лечения дыхательной недостаточности ввести внутримышечно 2 мг/кг преднизолона;

- оксигенотерапия (маска, носовые катетеры) кислородно-воздушной смесью с 50 % содержанием кислорода;

- при отсутствии признаков передозировки бета-агонистов назначают бронхоспазмолитики через небулайзер;

- экстренная госпитализация.

Несвоевременное введение ГКС повышает риск неблагоприятного исхода!

При дальнейшем ухудшении состояния и отсутствии реакции на проводимую терапию показана искусственная вентиляция легких. Дыхательная недостаточность у детей опасно и требует неотложного лечения.

Причины дыхательной недостаточности

Каковы основные причины дыхательной недостаточности детей?

- бронхоспазмом (бронхиальная астма, астматический синдром);

- избыточным образованием бронхиального секрета и нарушением его последующей эвакуации (хроническая пневмония, муковисцидоз, бронхоэктазы);

- воспалительным отеком и экссудацией в бронхах (пневмония, бронхит, бронхиолит);

- обструкцией верхних дыхательных путей (стенозирующий ларинготрахеобронхит, травматический отек гортани, острый эпиглотит, инородные тела гортани);

- рестриктивными нарушениями (отек легких, плеврит, острая пневмония, метеоризм).

Бронхиальная астма и дыхательная недостаточность

Бронхиальная астма — аллергическое заболевание, характеризующееся повторными эпизодами обструкции бронхов, в основе которого лежат иммунное воспаление дыхательных путей и гиперреактивность бронхов.

Приступы дыхательной недостаточности (легкие, средней тяжести, тяжелые):

- проявляются чувством удушья (нехватка воздуха),

- учащенным дыханием с некоторым удлинением выдоха,

- удушье обычно непродолжительно, легко купируется при использовании средств, расширяющих бронхи,

- кашель сухой, мучительный, без мокроты или с небольшим ее количеством,

- появлению астматического синдрома способствует обострение хронического легочного процесса.

Признаки дыхательной недостаточности

- дыхательная недостаточность развивается остро (часто ночью),

- отмечаются предвестники приступа: першение в горле, кашель, насморк, кожный зуд — длительность приступа варьирует от нескольких минут (в легких случаях) до нескольких суток (в тяжелых),

- первым клиническим признаком приступа бронхиальной астмы является сухой мучительный кашель,

- вынужденное положение больного — сидя или стоя с упором руками о край кровати или стола (положение ортопноэ),

- одышка экспираторного характера, затруднение выдоха, который становится длиннее вдоха в 2 раза (в норме выдох короче вдоха в 2-4 раза);

- частота дыхательных движений достигает 60 и более в минуту,

- в акте дыхания участвует вспомогательная дыхательная мускулатура (межреберные мышцы, мышцы живота, шеи, плечевого пояса),

- при аускультации выслушиваются сухие свистящие хрипы на фоне жесткого дыхания, хрипы иногда слышны на расстоянии.

Степени тяжести дыхательной недостаточности

По степени тяжести различают легкие, средней тяжести и тяжелые приступы бронхиальной астмы.

Легкие приступы характеризуются непродолжительным, быстро купирующимся удушьем.

Средне-тяжелые приступы бронхиальной астмы возникают часто, купируются только парентеральным введением лекарственных средств.

Тяжелые приступы возникают ежедневно или несколько раз в день, с трудом поддаются лекарственной терапии.

Астматический статус представляет собой тяжелейшую стадию течения дыхательной недостаточности, наступающую в результате постепенно нарастающей тотальной обструкции.

- Развивается тяжелая степень дыхательной недостаточности со свистящим дыханием,

- Одышка экспираторного характера,

- Цианоз,

- Свистящее дыхание слышно уже на расстоянии (дистанционные шумы),

- Дети принимают вынужденное положение (ортопноэ),

- Легкие часто эмфизематозно вздуты, о чем свидетельствует бочкообразная форма грудной клетки,

- Тимпанический перкуторный звук,

- Возможна подкожная или медиастинальная эмфизема.

В результате длительно существующей дыхательной недостаточности и гипоксии может развиться гипоксическая кома и наступить смерть.

Диагноз бронхиальной астмы обычно не вызывает затруднений ввиду характерных анамнестических данных (подобные приступы в прошлом, эффективность адреномиметиков и эуфиллина) и типичности клинической картины.

Источник