Догоспитальная помощь при кори

1. Корь — острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, катаральным синдромом, типичными энантемой и макулопапулезной сыпью.

2. Источником инфекции является больной корью в течение катарального периода, в последние 2 дня инкубационного периода и до 4-го дня после появления сыпи, путь передачи — воздушный и воздушно-капельный.

3. Инкубационный период составляет от 7 до 17 дней, но может удлиняться при сочетании кори с другим заболеванием.

4. В клинической картине различают три периода:

Катаральный период — продолжается 5-7 дней, появляются лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит, гиперемия и отечность слизистой глотки, увеличиваются шейные лимфатические узлы, в легких выслушиваются сухие хрипы;

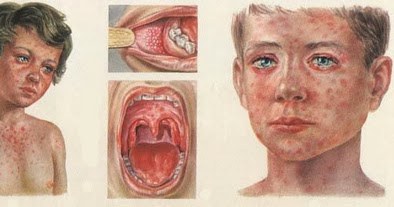

— через 2—3 дня на небе появляется коревая энантема — мелкие розовые элементы, одновременно появляется патогномоничный признак кори — множество точечных белесоватых участков на слизистой щек (пятна Вельского-Филатова-Коплика), являющихся очагом дегенерации, некроза и ороговения эпителия под влиянием коревого вируса, такие же пятна появляются в носогубной складке, на губах и деснах;

— в конце катарального периода температура обычно снижается;

Период сыпи — характеризуется более выраженными катаральными явлениями, чем в предыдущий период;

— лицо ребенка одутловатое, с опухшими веками, светобоязнь, слезотечение, усиливается насморк, кашель, явления бронхита, новый высокий подъем температуры до 39-41 °С;

— состояние больного ребенка резко ухудшается, отмечается слабость, сонливость, отказ от еды, диарея, в тяжелых случаях — бред и галлюцинации;

— на коже лица появляется сыпь, первые элементы которой располагаются на лбу и за ушами, сыпь имеет пятнисто-папулезный характер, затем отдельные пятна и папулы сливаются, образуя крупные элементы с мелкофестончатыми границами;

— характерна этапность высыпания: в 1-й день сыпь располагается на лице, на 2-й день становится обильной на туловище и руках, к 3-му дню покрывает все тело, через 3 дня сыпь начинает постепенно угасать;

Период пигментации, или период реконвалесценции, при неосложненном течении болезни характеризуется улучшением состояния ребенка к 3—4-му дню после начала высыпания;

— нормализуется температура, уменьшаются катаральные явления, постепенно угасает сыпь, оставляя пигментацию на месте ярких элементов;

— к 5-му дню от начала высыпания все элементы либо исчезают, либо сменяются пигментацией, в этот период у многих больных отмечается мелкое отрубевидное шелушение кожи;

— в период реконвалесценции наблюдаются выраженная астенизация, утомляемость, раздражительность, сонливость, снижение сопротивляемости к другим бактериальным возбудителям.

5. По характеру течения различают типичную и атипичную (злокачественную, абортивную) формы течения кори. По клинической выраженности течения различают легкую, среднетяжелую, тяжелую и митигированную (ослабленную) корь. Чаще наблюдаются среднетяжелые формы течения. При тяжелом течении отмечаются гипертермия, адинамия, нарушения сознания, сердечно-сосудистые нарушения, диарея.

6. Наиболее частыми осложнениями кори являются ранние и поздние пневмонии, ларинготрахеит, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, неврологические нарушения, блефариты, кератит.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

1. В большинстве случаев лечение проводится в домашних условиях.

2. Госпитализация необходима при тяжелом течении, при осложненных формах, при сопутствующих энцефалопатии, энцефалите, психопатии, а также по эпидемическим или социальным показаниям.

3. При интоксикации — обильное питье, при гиперпирексии — парацетамол 10—15 мг/кг, или ибупрофен (детям старше 3 месяцев) 5—10 мг/кг внутрь, или ацелизин 0,1—0,2 мл/год жизни, или 50% раствор анальгина в дозе 0,1 мл/год жизни внутримышечно или внутривенно. Суспензия найз (50 мг в 50 мл) в дозе 1,5 мг/кг per os.

4. О каждом случае заболевания безотлагательно информируется СЭС по месту жительства (или нахождения) больного корью.

Источник

Êîðü

Êîðü âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ î÷åíü âûñîêîé êîíòàãèîçíîñòüþ. Îíà ïåðåäàåòñÿ âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì, à âèðóñ âîçáóäèòåëü êîðè îòëè÷àåòñÿ î÷åíü âûñîêîé ëåòó÷åñòüþ. Îí ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî âåíòèëÿöèîííûì òðóáàì è øàõòàì ëèôòîâ ïðè ýòîì îäíîâðåìåííî çàáîëåâàþò äåòè, ïðîæèâàþùèå íà ðàçíûõ ýòàæàõ äîìà.

×åëîâåê, íå áîëåâøèé êîðüþ èëè íå ïðèâèòûé îò ýòîé èíôåêöèè, ïîñëå êîíòàêòà ñ áîëüíûì çàáîëåâàåò ïðàêòè÷åñêè â 100 % ñëó÷àåâ. Äî íà÷àëà âàêöèíàöèé îò êîðè óìèðàëè 23 % áîëüíûõ. Ïîýòîìó ïðèâèâêè íåîáõîäèìî äåëàòü ñâîåâðåìåííî è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå!

Âèðóñ ïðîíèêàåò â îðãàíèçì ÷åëîâåêà ÷åðåç ñëèçèñòûå îáîëî÷êè ãëàç è âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Ìåæäó êîíòàêòîì ñ áîëüíûì êîðüþ è ïîÿâëåíèåì ïåðâûõ ïðèçíàêîâ áîëåçíè ïðîõîäèò îò 7 äî 16 äíåé. Ýòîò ïðîìåæóòîê âðåìåíè íàçûâàåòñÿ èíêóáàöèîííûì ïåðèîäîì. Çàáîëåâàíèå íà÷èíàåòñÿ ñ ñèëüíîé ãîëîâíîé áîëè, ñëàáîñòè, âûñîêîé òåìïåðàòóðû (äî 40 °C). Ïîçäíåå ê ýòèì ñèìïòîìàì ïðèñîåäèíÿþòñÿ íàñìîðê, êàøåëü è ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå îòñóòñòâèå àïïåòèòà.

Î÷åíü õàðàêòåðíûì äëÿ êîðè ñ÷èòàåòñÿ ïîÿâëåíèå êîíúþíêòèâèòà âîñïàëåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ãëàç. Ãëàçà êðàñíåþò è ñëåçÿòñÿ (ïîçäíåå ïîÿâëÿåòñÿ ãíîéíîå îòäåëÿåìîå), âîçíèêàåò ñâåòîáîÿçíü, ñêëåðû (ñëèçèñòûå îáîëî÷êè âåê) ñòàíîâÿòñÿ ÿðêî-êðàñíûìè.

Ðàíüøå ñ÷èòàëîñü, ÷òî áîëüíîìó êîðüþ âðåäåí ñâåò, íî òåïåðü èçâåñòíî, ÷òî ñâåòîáîÿçíü ïîÿâëÿåòñÿ èç-çà ñîïðîâîæäàþùåãî êîðü êîíúþíêòèâèòà. Âïðî÷åì, åñëè ðåáåíêà ñâåò ðàçäðàæàåò, êîìíàòó ìîæíî çàòåìíèòü.

Îïèñàííûå ñèìïòîìû íàáëþäàþòñÿ â òå÷åíèå îò 2 äî 4 äíåé. Íà 34-é äåíü çàáîëåâàíèÿ ïîÿâëÿòüñÿ ñûïü, êîòîðàÿ âûãëÿäèò, êàê ìåëêèå êðàñíûå ïÿòíûøêè îò 1 äî 3 ìì â äèàìåòðå, ñ òåíäåíöèåé ê ñëèÿíèþ. Ñûïü âîçíèêàåò âíà÷àëå íà ëèöå è ãîëîâå (îñîáåííî õàðàêòåðíî ïîÿâëåíèå åå çà óøàìè), à íà ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùèõ 34 äíåé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âñåìó òåëó. Äëÿ êîðè î÷åíü õàðàêòåðíî, ÷òî ñûïü îñòàâëÿåò ïîñëå ñåáÿ ïèãìåíòàöèþ (òåìíûå ïÿòíûøêè, ñîõðàíÿþùèåñÿ íåñêîëüêèõ äíåé), êîòîðàÿ èñ÷åçàåò â òîé æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, êàê ïðåæäå ïîÿâëÿëàñü ñûïü.

Çà 12 äíÿ äî ïîÿâëåíèÿ ñûïè íà òåëå ïîÿâëÿþòñÿ ìåëêèå ðîçîâûå âûñûïàíèÿ íà íåáå, ñòàíîâÿùèåñÿ ðàçëè÷èìûìè ïîçæå, êîãäà ïîêðàñíååò ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà ïîëîñòè ðòà è ãëîòêè.  ýòî æå âðåìÿ íà ñëèçèñòîé ùåê, âîçëå ìàëûõ êîðåííûõ çóáîâ, ïîÿâëÿþòñÿ òî÷å÷íûå áåëåñîâàòûå ó÷àñòêè. Òàêèå æå ýëåìåíòû ìîæíî óâèäåòü íà ñëèçèñòîé ãóá è äåñåí (ïÿòíà Ôèëàòîâà Êîïëèêà Áåëüñêîãî). Îíè ñîõðàíÿþòñÿ äî íà÷àëà âûñûïàíèé íà òåëå, çàòåì ïîñòåïåííî èñ÷åçàþò.

Ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå ó ðåáåíêà ïî÷òè íåò àïïåòèòà, íî åãî ìó÷èò æàæäà, ïîýòîìó áîëüíîãî êîðüþ íóæíî ÷àùå ïîèòü. Ðîò ðåáåíêà íàäî 3 ðàçà â äåíü îñòîðîæíî î÷èùàòü âàòêîé, ñìî÷åííîé â ðàñòâîðå ñîäû.

Ïåðèîä âûñûïàíèé ïðîäîëæàåòñÿ 23 äíÿ. Âñå ýòî âðåìÿ òåìïåðàòóðà îñòàåòñÿ âûñîêîé, ðåáåíîê ñèëüíî êàøëÿåò, íåñìîòðÿ íà ïðèìåíÿåìûå ëåêàðñòâà, è ÷óâñòâóåò ñåáÿ î÷åíü ïëîõî. Ïîñëå òîãî êàê èñ÷åçàþò ïÿòíà íà êîæå, ñîñòîÿíèå ðåáåíêà áûñòðî óëó÷øàåòñÿ. Åñëè òåìïåðàòóðà íå ñíèæàåòñÿ ÷åðåç 2 äíÿ ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ñûïè èëè ñíà÷àëà ñíèæàåòñÿ, à çàòåì ñíîâà ïîâûøàåòñÿ, ìîæíî ïðåäïîëàãàòü ðàçâèòèå îñëîæíåíèé.

Ïîñòåëüíûé ðåæèì íóæíî ñîáëþäàòü äî íîðìàëèçàöèè òåìïåðàòóðû.

Ïîñëå êîðè îñòàåòñÿ ñòîéêèé èììóíèòåò (øàíñû çàáîëåòü êîðüþ ïîâòîðíî íå ïðåâûøàþò 0,51 %).

Êîðü âûçûâàåò ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå èììóíèòåòà. Íà ôîíå êîðè î÷åíü ëåãêî ïîäõâàòèòü åùå êàêóþ-íèáóäü èíôåêöèþ (êàê ïðàâèëî, áàêòåðèàëüíóþ). Ïîýòîìó ÷èñòîòå è îãðàíè÷åíèþ êîíòàêòîâ ñ äðóãèìè ëþäüìè äîëæíî óäåëÿòüñÿ ïåðâîñòåïåííîå âíèìàíèå.

Íåñìîòðÿ íà äîâîëüíî ÿðêóþ êëèíèêó, êîðü äîñòàòî÷íî ëåãêî ïåðåíîñèòñÿ äåòüìè, íî ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ ÷ðåâàòà ñåðüåçíûìè îñëîæíåíèÿìè. Ê îñëîæíåíèÿì êîðè îòíîñÿòñÿ îòèò, áðîíõèò, ïíåâìîíèÿ, ýíöåôàëèò, êîòîðûå âîçíèêàþò èç-çà ïðèñîåäèíåíèÿ áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè íà ôîíå ñíèæåííîãî èììóíèòåòà.

Источник

Острозаразное заболевание с индексом контагиозности около 1,0. В настоящее время в связи с вакцинацией детей в двух возрастных группах встречается редко. Например, в 2002 году в Хабаровском крае было выявлено всего 2 случая кори. В мире является одним из частых заболеваний с высоким показателем летальности (около 5%). Передается воздушно-капельным путем. Вызывается вирусом кори из семейства миксовирусов.

Дети первого полугодия жизни не болеют корью из-за наличия у них материнского иммунитета (трансплацентарного и трофогенного).

Выделяют типичные формы, различающиеся по тяжести, и атипичные формы (субклиническая, стертая, митигированная (ослабленная), геморрагическая): Для типичных форм характерна четкая цикличность с регистрацией начального (катарального) периода, периода разгара (высыпаний) и реконвалесценции (пигментации).

В клинических проявлениях опорными признаками диагностики являются: пятна Бельского-Филатова в виде мелких белесоватых высыпаний на слизистой ротовой полости больше всего в области щек, средняя пятнисто-папулезная сыпь, появляющаяся на коже поэтапно в 2-3 дня (лицо, туловище, конечности) на неизмененном фоне кожи, резко выраженный катаральный синдром в виде яркой гиперемии глотки, носа и конъюнктив, обильного насморка и сухого кашля, двухволновой лихорадки, появляющейся в начальном периоде, делающей врез перед периодом высыпаний, достигающей максимума на высоте высыпаний и снижающейся до нормы параллельно с угасанием сыпи.

Возможны полиадения, разнообразные гнойные осложнения, в первую очередь пневмония, отит, первичный и вторичный круп. У детей, перенесших корь, в течение 2-3 месяцев наблюдается иммунодепрессия и склонность к инфицированию возбудителями других болезней. Пигментация сохраняется в течение 5-7 дней, после обильных сливных высыпаний наблюдается мелкое шелушение кожи внутри пигментных пятен.

Митигированная корь — это корь, развившаяся у детей, получивших пассивную иммунизацию иммуноглобулином в первые 3 дня после контакта с больным. Характерна стертая симптоматика, отсутствие патогномоничных симптомов.

Корь у привитых — это типичная корь, возникшая у детей с документально подтвержденной вакцинацией, которая не привела (по разным причинам) к выработке про-тективного иммунитета.

Вакцинальная корь — это болезнь, развивающаяся у части вакцинированных детей в период с 11-го по 17-й день после прививки ЖКВ и характеризующаяся стертыми проявлениями кори. Не заразна.

В диагнозе имеют значение: данные эпидемиологического анамнеза (наличие контакта с больным корью), типичная клиническая картина болезни и положительные серологические тесты (ИФА с выявлением антител класса IgМ, РПГА, РТГА с нарастанием титра антител в динамике болезни).

Стандартное определение случая заболевания корью, предложенное ВОЗ (Приложение № 2 к Приказу МЗ РФ № 272/54 от 29.08.2003, от 29.08.2003, 01.09.2003), заключается в следующем — это любой человек с температурой 38 °С и выше, пятнисто-папулезной сыпью и хотя бы с одним из следующих симптомов: кашель, насморк, конъюнктивит (красные глаза) или любой человек с подозрением на корь.

Эпидемиологическая классификация случаев кори:

— случай острого заболевания, при котором имеется один или несколько типичных клинических признаков кори, перечисленных выше, следует считать «подозрительным»;

— случай острого заболевания, при котором имеются клинические признаки, отвечающие стандартному определению случая кори, и эпидемиологическая связь с другим подозрительным или подтвержденным случаем кори, следует считать «вероятным»;

— случай острого заболевания, классифицированный как «подозрительный» или «вероятный», после лабораторного подтверждения диагноза считается «подтвержденным».

При этом лабораторно подтвержденный случаи кори не обязательно должен отвечать стандартному клиническому определению случая (атипичные, стертые формы). При отсутствии лабораторного подтверждения диагноза кори из-за невозможности проведения исследований «вероятный» случай автоматически классифицируется как «подтвержденный».

Окончательный диагноз кори устанавливается при наличии лабораторного подтверждения диагноза или при эпидемиологической связи с другими подтвержденными случаями данного заболевания.

Лечение кори симптоматическое. Наибольшее значение имеют диета с включением в рацион полужидкой, не горячей и не острой пищи, оральная дезинтоксикация и постельный режим в течение всего острого периода болезни. При неосложненной кори больной становится не заразным после 4-го дня от начала болезни, при пневмонии — после 10-го.

Наблюдение на участке

Кратность наблюдения зависит от тяжести болезни, при среднетяжелых и тяжелых формах необходимо ежедневное посещение ребенка в течение всего периода высыпаний. Выписывается после выздоровления. Вакцинация возможна через месяц после выздоровления, если вводился иммуноглобулин — через 3 месяца.

Противоэпидемические мероприятия в очаге кори (Приложение к Приказу МЗ РФ № 272/55 от 29.08.2003 и от 01.09.2003):

а) границами очага кори следует считать весь организованный коллектив (ДДУ, школа, ПТУ, ВУЗ-курс, факультет), общежитие, квартира, подъезд, где проживает больной;

б) экстренную вакцинацию в первые 72 часа после контакта с больным осуществляют медицинские работники ДДУ, школы и т. д. (на селе — медперсонал ФАПа).

Экстренной вакцинации подлежат:

— все лица до 25 лет;

— дети, не болевшие данной болезнью и не привитые против нее;

— не болевшие данной болезнью и однократно привитые, если с момента вакцинации прошло не менее 6 месяцев;

— дети с неизвестным инфекционным и прививочным анамнезом;

— лица, обследованные серологически и не имеющие антител к кори (Сан.-эпид. правила СП 3.1.2.1176-02).

Лицам, имеющим противопоказания к вакцинации ЖКВ (дети 3-12 месяцев), вводится иммуноглобулин человека в дозе 1,5-3,0 мл;

в) за общавшимися с больным корью устанавливается медицинское наблюдение (ежедневный осмотр кожи и слизистых, термометрия) в течение 21 дня с момента изоляции больного из коллектива;

г) очаг кори считается ликвидированным при отсутствии регистрации вторичных случаев кори в течение 21 дня с момента выявления последнего случая.

В.П. Молочный, М.Ф. Рзянкина, Н.Г. Жила

Опубликовал Константин Моканов

Источник