Где размножается вирус кори

Общие сведения

Корь является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день. Для этой инфекции характерна почти 100% восприимчивость — то есть если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью — вероятность заболеть чрезвычайно высока. Вот почему так важно строгое соблюдение сроков вакцинации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.

Причины заболевания

Путь передачи инфекции воздушно-капельный. Вирус выделяется во внешнюю среду с капельками слюны при разговоре, во время кашля, чихания. Несмотря на нестойкость к воздействию внешней среды известны случаи распространения вируса с током воздуха по вентиляционной системе здания.

Источник инфекции — больной корью, который заразен для окружающих с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

После перенесенного заболевания у выздоровевших сохраняется пожизненный иммунитет. Дети, родившиеся от перенесших корь матерей, остаются невосприимчивыми к болезни до 3 месяцев, так как в течение этого периода в их крови сохраняются защитные материнские антитела.

Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.

Симптомы кори

Инкубационный период, т.е. время от заражения до появления первых симптомов, длится от 7 до 14 дней. Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды: температура 38-40 градусов, резкая слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк. Позже появляется конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза).

Примерно через 2-4 дня после первых симптомов болезни на слизистой оболочке щек (напротив коренных зубов) возникают мелкие беловатые высыпания.

На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен, которые имеют тенденцию сливаться между собой. Сначала она обнаруживается за ушами и на лбу, затем быстро распространяется ниже на лицо, шею, тело и конечности. Мелкие розовые пятна сыпи быстро увеличиваются в размерах, приобретают неправильную форму, иногда сливаются.

В период максимального высыпания, через 2-3 дня после появления сыпи, температура снова может подниматься до 40.5°.

Сыпь держится 4-7 дней. На месте пятен остаются очаги коричневой пигментации, через 2 недели кожа становится чистой.

Осложнения

Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет. Наиболее распространенными являются воспаление среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. К сожалению, осложнения кори не так уж редки, поэтому лечение заболевания должно проводиться под медицинским контролем участковый врач посещает пациента раз в несколько дней.

Что можете сделать вы

При малейшем подозрении на развитие кори следует незамедлительно обратиться к врачу. Это важно не только для скорейшей постановки диагноза и начала лечения, но и для принятия противоэпидемических мер в коллективе, который посещал заболевший.

Что может сделать врач

В типичных случаях диагностика кори не вызывает затруднений. Участковый врач ставит диагноз на дому по клинической картине заболевания и назначает лечение. Иногда могут потребоваться серологические методы исследования (выявление антител к вирусу кори в сыворотки крови больного).

Лечение неосложнённой кори симптоматическое, включает постельный режим, обильное питье, жаропонижающие, средства от насморка и боли в горле, отхаркивающие препараты, витамины. В случае развития осложнений кори дальнейшее лечение проводят в стационаре.

Профилактика кори

Надежным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Прививка от кори — это, по своей сути, искусственное инфицирование вирусом, но очень ослабленным, в результате которого организм вырабатывает защитный иммунитет.

У некоторых детей с 6 по 20 день после прививки могут отмечаться слабые реакции в виде повышения температуры, а иногда появления конъюнктивита и необильной сыпи. Эти симптомы сохраняются 2-3 дня, после чего все благополучно проходит. Не пугайтесь, это вполне возможно и не опасно. Однако на всякий случай, при возникновении каких-либо осложнений после прививок обязательно обращайтесь к врачу.

Первую вакцинацию проводят детям в возрасте 12 месяцев, вторую — в возрасте 6 лет. Вакцинация против кори может проводится моновакцинами или тривакциной (корь, краснуха и эпидемический паротит). Эффективность противокоревой вакцины одинакова, независимо от того, какая вакцина применяется. Прививка обеспечивает стойкий защитный эффект в течение 15 лет. Живые вакцины не назначают беременным женщинам, больным туберкулезом, лейкозом, лимфомой, а также ВИЧ-инфицированным.

При выявлении кори проводят профилактические мероприятия в очаге инфекции т.е. в том коллективе, где находился ребенок.

Детям до 3 лет, беременным женщинам, больным туберкулезом и лицам с ослабленной иммунной системой обычно вводят противокоревой иммуноглобулин (пассивная иммунизация) в первые 5 дней после контакта с больным.

Дети старше 3 лет, не болевшие корью, не привитые ранее и не имеющие клинических противопоказаний, подлежат срочной вакцинации. Вакцина может обеспечить защитный эффект при использовании ее до контакта или в течение 2 суток после контакта с больным корью.

На детей, которые контактировали с заболевшим, не были привиты и не болели корью, налагают карантин. Первые семь дней после одноразового контакта позволяется посещать детский коллектив. Потом, до 17 дня после контакта включительно (а для детей, которые с целью профилактики получили иммуноглобулин, — до 21 дня) таких детей изолируют. В очаге инфекции ежедневно проводят профилактический осмотр и термометрию детей, которые находились в контакте с тем, кто заболел. Всех обнаруженных больных корью срочно изолируют.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Еще столетие назад корь представляла значительную угрозу для детей. Учитывая высокую заразность, эпидемии этого заболевания уносили тысячи детских жизней по всему миру. Ситуация начала меняться к лучшему только в 20 веке. Вирус кори (Morbilli virus) был обнаружен в 1954 г. врачом Дж. Эндерсом. С этой поры человечество ведет неуклонную борьбу по лечению этой опасной болезни, но до ее полного искоренения, по всей видимости, еще далеко.

Информация о возбудителе

Коревой вирус быстро погибает в окружающей среде, чувствителен к ультрафиолетовым лучам. Уничтожается при кипячении и обработке дезинфицирующими гигиеническими средствами. Однако при благоприятных условиях (+5 °С) он может жить несколько дней. Быстро разносится потоками воздуха на значительные площади, в частности, в пределах одного здания распространяется через вентиляцию.

Путь передачи исключительно воздушно-капельный. Контактным путем Morbilli virus практически не передается. Если ребенок не привит, риск заразиться корью, находясь в одном помещении с заболевшим, приравнивается почти к 100%. Велика вероятность подхватить корь в детском саду, школе, летнем лагере, а также при посещении мест массового скопления детей (поликлиник, развлекательных центров, кружков и спортивных секций).

Привитый ребенок болеет корью очень редко, симптомы проявляются у него в легкой форме и не дают грозных осложнений.

Ситуация в России

Советской медицине удалось добиться тотально контроля над этим детским заболеванием. В 90-х симптомов кори у детей практически не фиксировалось. Такие оптимистичные результаты удалось получить после введения плановой вакцинации в 1986 г. Однако после развала СССР ситуация с заболеваемостью корью в нашей стране значительно ухудшилась.

Многие бывшие государства СНГ отменили бесплатную программу вакцинации против кори. В результате число незащищенных от этой болезни людей значительно возросло. Особо угрожающая эпидемиологическая ситуация зафиксирована в Средней Азии, Украине, Европе, Индии, Малайзии. В большинстве случаев нам завозят корь мигранты, также дети могут заразиться, находясь на отдыхе в этих странах.

Виды кори

- Типичной формой болеют непривитые дети и взрослые. Она характеризуется тяжелым течением болезни.

- Атипичная корь чаще всего развивается у привитых людей. Симптомы этой разновидности болезни более слабые, высыпания наблюдаются не на всей поверхности тела, а на ограниченных участках. Инкубационный период длится дольше обычного (21 день).

Симптомы кори

Развитие типичной формы болезни можно разделить на четыре периода.

Инкубационный (7-14 дней)

Начинается в момент проникновения вирусного агента в организм и длится до возникновения клинических признаков. Первоначально возбудитель оседает на слизистой носоглотки, где активно размножается. Затем с током крови вирус достигает лимфоузлов. Поражая лимфоциты, он подавляет иммунную защиту, которая у маленьких детей еще недостаточно сформирована.

Катаральный (3-4 дня)

В это время корь протекает подобно обычной простуде, что объясняется интоксикацией организма присутствующим в крови вирусом. У ребенка наблюдается такие симптомы, как:

- высокая температура: 38-40 °С;

- насморк;

- осиплый голос;

- непродуктивный кашель;

- конъюнктивит;

- светобоязнь;

- гиперемия, боль в горле;

- увеличенные лимфоузлы.

Как видим, первыми удар принимают слизистые оболочки горла, носа, глаз. В этот период дети выглядят вялыми, начинают капризничать, плохо спят и едят. При осложненном течении заболевания может появиться боль в животе, сопровождаемая поносом и рвотой.

Наиболее явный симптом этого периода — красноватые пятна со светло-серой серединой в области неба (коревая энантема). Опытный педиатр распознает по этим признакам корь еще до момента появления сыпи на теле.

Острый период наиболее мучителен для ребенка. На пике заболевания температура может подниматься до высоких значений. Кашель может перейти в ларингит, трахеит или бронхит с обильной мокротой. Сильный жар бывает сбить довольно трудно. Чтобы облегчить состояние малыша, лечение жаропонижающими средствами врачи советуют дополнять уксусными или водочными обтираниями, влажными компрессами.

Период высыпаний (3-4 дня)

Появляется коревая сыпь, имеющая бледно-розовый цвет. Постепенно она становится ярче. Первоначально высыпания охватывают только лицо, голову. Затем быстро распространяются по телу, достигая к третьему дню ног и кистей рук. При этом ранее появившиеся коревые пятнышки приобретают темный оттенок.

Элементы сыпи могут объединяться в крупные бесформенные пятна, которые выдаются над поверхностью кожи подобно бугоркам. На фото показано, как выглядит коревая сыпь.

О заболевании свидетельствуют отечность век, сухость губ, покраснение глаз. Симптомы становятся настолько яркими, что спутать их с прочими детскими болезнями довольно трудно. Из-за сбоя иммунитета у некоторых детишек могут развиваться аллергические реакции.

С момента возникновения сыпи наступает перелом заболевания. Мучительные симптомы начинают ослабевать и скоро сходят на нет. Снижается температура, стихает кашель, просыпается аппетит и возвращается бодрость. На 5-6 день ребенок уже не представляет угрозы для окружающих и при хорошем самочувствии может ходить в детсад или школу.

Стадия пигментации

Финальная фаза кори продолжается одну-две недели. Сыпь приобретает коричневатый оттенок, сменяется шелушением и со временем исчезает без следа. Смазывать высыпания для лечения зеленкой или другими средствами не нужно.

Как проявляется корь у детей до года

- До трех месяцев груднички не болеют корью, так как получают врожденный иммунитет от мамы.

- До шести месяцев вероятность заболеть у младенцев небольшая по этой же причине. При грудном вскармливании естественный иммунитет держится дольше.

- У ребенка до годика корь нередко протекает атипично, со стертыми симптомами. При этом температура повышается незначительно, катаральные признаки и пятна во рту могут отсутствовать. Сыпь появляется сразу на всем теле и исчезает гораздо быстрее.

- Легкая форма, которой болеют маленькие дети, не исключает развития у них неблагоприятных последствий.

Осложнения

При лечении детской кори важно помнить о высоком риске возникновения осложнений. Коревой вирус сильно ослабляет иммунную защиту, поэтому в организме активируется патогенные микроорганизмы. Наиболее часто к кори присоединяется:

- бронхит, пневмония;

- отит;

- стоматит;

- энтероколит;

- цистит, пиелонефрит;

- круп.

В малом проценте случаев последствиями кори становятся менингит, энцефалит, потеря слуха (частичная или полная). Как видим, опасаться кори следует именно из-за ее грозных осложнений.

Лечение

При возникновении первых симптомов нездоровья, тем более, сыпи необходимо вызвать врача. Педиатр осмотрит ребенка, чтобы зафиксировать диагноз и дифференцировать корь от других болезней, сопровождающихся кожными высыпаниями.

При повышении температуры ребенку нужно оставаться в постели. Больному необходимо обеспечить покой, затемнение в комнате, так как яркие лучи солнца вызывают боль в глазах.

Лечение кори симптоматическое. Это значит, что врач назначает препараты для купирования имеющихся симптомов:

- При сильной лихорадке дают жаропонижающее.

- Конъюнктивит лечат противовоспалительными каплями, промыванием глаз отваром ромашки.

- Для облегчения кашля назначают муколитики.

- При насморке рекомендованы назальные препараты, промывание носа.

- При боли в горле показаны полоскания Мирамистином, Фурацилином, ингаляции минеральной водой.

Для восстановления организма врач посоветует ребенку комплекс витаминов, иммуномодуляторов. Антибиотики назначают только в индивидуальном порядке, если к кори присоединяется вторичная инфекция. Если ребенок тяжело переносит корь, проводится лечение иммуноглобулинами в стационаре.

Народная медицина при кори

- После еды полезно полоскать горло и рот отваром ромашки. Это поможет избежать такого неприятного осложнения, как стоматит, и ускорить заживление пятен на небе. Для приготовления ромашкового отвара столовую ложку сухих цветов залейте кипятком и прогрейте 10 мин. на водяной бане.

- Жаропонижающими свойствами обладает липовый отвар, чай из сухой малины, клюквенный морс.

- Снять шелушение после сыпи поможет теплая ванна (34-35 °С) с добавлением отрубей. Принимать такую ванну следует не более 10 мин.

Диета

Рекомендовано обильное теплое питье (компоты из сухофруктов, ягод; соки, фреши, морсы) и кормление по требованию. Диетологи советуют придерживаться щадящего режима питания. Чтобы не перегружать ослабленный организм, кормите больного корью ребенка молочно-растительной пищей.

В приоритете йогурты, творожки, жидкие кашки, фруктовые и овощные пюре. Блюда должны быть протертыми или жидкими. Это поможет избежать раздражения пораженной слизистой рта и глотки. Когда температура спадет, можно добавить мясные котлеты, приготовленные на пару, вареную нежирную рыбу, суп-пюре, омлет, запеканку, овощные салаты, зелень.

Профилактика

- Экстренная. Экстренное профилактическое лечение показано непривитым детям до 4 лет, имевшим контакты с инфицированным корью. Оно заключается в однократной внутримышечной инъекции иммуноглобулина. Такое лечение эффективно в первые дни после контакта. Если катаральные симптомы уже появились, оно становится бесполезным. Но если успеть сделать инъекцию сразу после контакта, иммунитет будет поддерживаться в течение месяца.

- Плановая. Прививка детям от кори проводится живой вакциной дважды: в один год и 6 лет. Иммунитет после противокоревой вакцинации не сохраняется пожизненно. Спустя 15-20 лет он ослабевает, поэтому взрослым после 35-30 лет рекомендовано провести еще одну прививку. Если переболеть корью в детстве, иммунитет сохранится на всю жизнь.

Резюме для родителей

В последние десятилетия опасность заболеть корью увеличивается из-за роста количества непривитых людей. Если у ребенка возникли любые высыпания на теле, необходимо срочно проконсультироваться у доктора. Наиболее опасно заболевание для детей до пяти лет из-за риска развития осложнений. Отказ от специфической иммунопрофилактики чреват осложненным течением болезни.

Похожие посты

Оставить комментарий

Источник

Âåñü èíòåðíåò ïåñòðèò èíôîðìàöèåé î òîì, ÷òî ó÷¸íûå Óõàíüñêîãî èíñòèòóòà âèðóñîëîãèè è Õóà÷æóíñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà îáíàðóæèëè â îðãàíèçìå èññëåäóåìûõ êîøåê àíòèòåëà ê SARS-CoV-2 — âîçáóäèòåëþ èíôåêöèîííîãî çàáîëåâàíèÿ, âûçâàâøåãî ïàíäåìèþ COVID-19. È èçëîæåíèå ýòîé íîâîñòè íåêîòîðûìè èçäàíèÿìè è ïàáëèêàìè âñòðåòèëî êðàéíå íåãàòèâíûé îòêëèê ñî ñòîðîíû âëàäåëüöåâ ïèòîìöåâ è âîëîíòåðîâ.  ÷åì æå ãëàâíûå îøèáêè àâòîðîâ ñòàòåé è ïîñòîâ è ïî÷åìó îíè ïîëó÷èëè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî õåéòà ñî ñòîðîíû ÷èòàòåëåé? Îíè â õàéïîâîé è èñêàæåííîé ïîäà÷å ìàòåðèàëà èç îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, ãðîìêèõ ôåéêîâûõ çàãîëîâêàõ â óñëîâèÿõ ìàññîâîé èñòåðèè è àáñîëþòíîé áåçãðàìîòíîñòè àâòîðîâ. Ñàìîå ïå÷àëüíîå â ýòîé ñèòóàöèè, ÷òî ýòî èñòî÷íèêè ñ ìíîãîòûñÿ÷íîé è äàæå ìíîãîìèëëèîííîé àóäèòîðèåé.

Ïðèâåäåì ïàðó ïðèìåðîâ, ñ êîòîðûìè ìû óñïåëè îçíàêîìèòüñÿ:

Àâòîð ïîñòà ïàáëèêà â VÊ «Íàóêà è Ôàêòû» (îðèãèíàëüíûé ïîñò áûë óäàëåí èç-çà æàëîá ïîäïèñ÷èêîâ) ñ ïî÷òè ïÿòèìèëëèîííîé àóäèòîðèåé íàïèñàë ñëåäóþùåå: «ó÷åíûå ïîêà íå çíàþò, ìîãóò ëè ýòè æèâîòíûå ïåðåäàâàòü âèðóñ ëþäÿì, íî ðåêîìåíäóþò ëþäÿì äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ñâîèõ ïèòîìöåâ».

Òîëüêî âîò àâòîð çàáûë óêàçàòü ïàðó î÷åíü âàæíûõ íþàíñîâ è òî, ñ êàêîé öåëüþ áûëè äàíû ðåêîìåíäàöèè äëÿ âëàäåëüöåâ ïèòîìöåâ, î ÷åì ìû è ðàññêàæåì äàëåå.

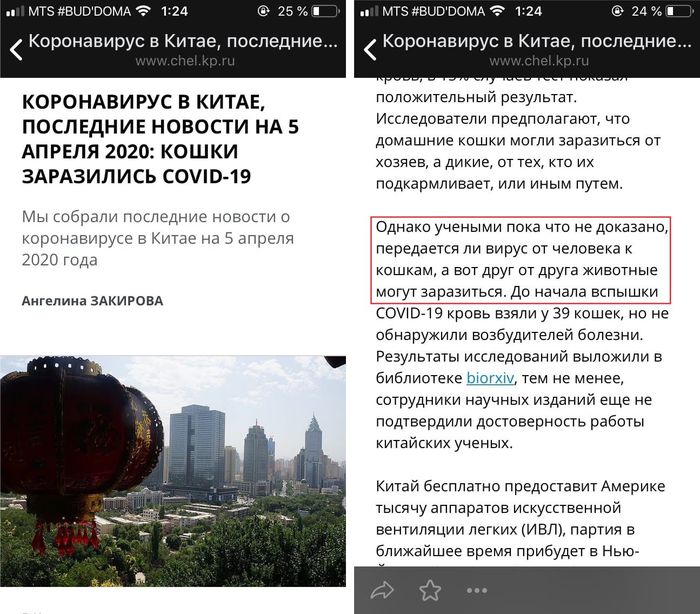

À ïðåäñòàâèòåëè åæåäíåâíîé ãàçåòû è êðóïíîãî èíòåðíåò-èçäàíèÿ «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïîïûòàëèñü óáåäèòü íåäîâîëüíûõ, ÷òî ñòàòüÿ áûëà íàïèñàíà ëèøü â öåëÿõ ñíèæåíèÿ ïàíèêè âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ è äëÿ «ðàñêëàäûâàíèÿ ïî ïîëî÷êàì» îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè. Òîëüêî âîò ýôôåêò îò ñòàòüè ïîëó÷èëñÿ îáðàòíûé, à ðàçáîð ñîâñåì íå «ïî ïîëî÷êàì», à, ñêîðåå, ïîâåðõíîñòíûé, áåç óòî÷íåíèÿ î÷åíü âàæíûõ äåòàëåé, êîòîðûå áû îñâåòèëè äàííóþ èíôîðìàöèÿ ñ ïðàâèëüíîé ñòîðîíû áåç íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ äîìàøíèõ ïèòîìöåâ.

Ìû ïîñòàðàëèñü (â îòëè÷èå îò «ÊÏ») äîñòóïíûì äëÿ âñåõ ÿçûêîì ðàçëîæèòü ïî ïîëî÷êàì ãëàâíûå òåçèñû êàñàåìî ýòîé ñèòóàöèè. Òàêæå ìû ïîäãîòîâèëè è ïåðåâåëè îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè, ñ êîòîðûìè íå âñå ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ èç-çà ÿçûêîâîãî áàðüåðà (÷òî, ê ñëîâó, íå ïðåãðàäà äëÿ ìíîãèõ àâòîðîâ êðóïíûõ èçäàíèé). Ññûëêè íà èñòî÷íèêè âû íàéäåòå âíóòðè çàêðåïëåííîé ñòàòüè â íàøåé ãðóïïå: https://vk.com/cheltt74

×ÒÎ ÆÅ ÒÀÊÎÅ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÊÎØÅÊ?

Êîøà÷èé êîðîíàâèðóñ êîøåê (FCoV) ïðèíÿòî ïîäðàçäåëÿòü íà äâå ãðóïïû ïî ñòåïåíè ïàòîãåííîñòè øòàììîâ (÷èñòàÿ êóëüòóðà âèðóñîâ, áàêòåðèé, äðóãèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ èëè êóëüòóðà êëåòîê, èçîëèðîâàííàÿ â îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ è â îïðåäåë¸ííîì ìåñòå):

øòàììû, âûçûâàþùèå ëåãêèå ýíòåðèòû (çàáîëåâàíèå òîíêîé êèøêè) èëè âîîáùå áåçîïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ êèøå÷íûå êîðîíàâèðóñû êîøåê (feline enteric coronavirus — FECV).

âûñîêîïàòîãåííûå øòàììû âèðóñ èíôåêöèîííîãî ïåðèòîíèòà êîøåê (feline infectious peritonitis virus — FIPV).

Îáå ãðóïïû øòàììîâ ñ÷èòàþòñÿ åäèíîé ïîïóëÿöèåé âèðóñîâ, íî ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ ïàòîãåííîñòè. Îäíàêî, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî FIP ÿâëÿåòñÿ ìóòàöèåé FECV, êîòîðàÿ ïðîèñõîäèò ñïîíòàííî â îðãàíèçìå êîøåê âî âðåìÿ òå÷åíèÿ áîëåçíè. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ñàì êîðîíàâèðóñ êîøåê ïðàêòè÷åñêè áåçâðåäåí, è åãî ìóòàöèÿ ïðîèñõîäèò òîëüêî ïîä âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ, òàêèõ êàê ñòðåññ, õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, ðàííåå îòëó÷åíèå îò ìàòåðè, òðàíñïîðòèðîâêà, ãîëîäàíèå, ñêó÷åííîå ñîäåðæàíèå è ò.ï.

åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî êëèíè÷åñêèõ ñèíäðîìîâ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè êîøåê, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àå íå íàáëþäàåòñÿ íèêàêèõ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ áîëåçíè. FECV ïîðàæàåò â îñíîâíîì êëåòêè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè òîíêîãî êèøå÷íèêà êîøêè è âûçûâàåò äèàðåþ. Èìåííî êîðîíàâèðóñ ýíòåðèòà çàðàçåí, ïóòü çàðàæåíèÿ ôåêàëüíî-îðàëüíûé, à äëÿ êîòÿò èñòî÷íèêîì çàðàæåíèÿ ñòàíîâèòñÿ èõ ìàòü. FIP óíèêàëåí òåì, ÷òî ïîðàæàåò êëåòêè èììóííîé ñèñòåìû êîøåê è ðàçíîñèòñÿ ïî âñåìó îðãàíèçìó, ïîðàæàÿ ïðàêòè÷åñêè âñå îðãàíû. Ýòà áîëåçíü íà äàííûé ìîìåíò ñ÷èòàåòñÿ íåèçëå÷èìîé è ïðàêòè÷åñêè â 100% ñëó÷àåâ çàêàí÷èâàåòñÿ ãèáåëüþ æèâîòíîãî. FIP ðàçìíîæàåòñÿ è ñóùåñòâóåò â êëåòêàõ êðîâè, à íå êèøå÷íèêà, è ïîýòîìó íå âûäåëÿåòñÿ ñ ôåêàëèÿìè. Äðóãèìè ñëîâàìè, îí íå ïåðåäàåòñÿ îò æèâîòíîãî ê æèâîòíîìó, à âîçíèêàåò âñëåäñòâèå çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì ýíòåðèòà, êîòîðûé ìóòèðóåò â ôîðìó, ïîðàæàþùóþ êðîâÿíûå êëåòêè.

Çàáîëåâàíèå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè äîìàøíèõ êîøåê ïî âñåìó ìèðó. Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò, ÷òî â ñðåäíåì îò 60 äî 80% êîøåê èìåëè êîíòàêò, ëèáî áûëè çàðàæåíû êîðîíàâèðóñîì. Èç íèõ îêîëî 25% ñâîáîäíî æèâóùèõ êîøåê è äî 95 % êîøåê ïèòîìíèêîâ è ïðèþòîâ èìåþò àíòèòåëà ê êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè êîøåê. Ðåäêî âîçíèêàþùèå âñïûøêè FIP â ïèòîìíèêàõ èëè ïðèþòàõ çàòðàãèâàåò íå áîëåå 5-10% ïîãîëîâüÿ.

Èç ÷åãî ìû äåëàåì âûâîä, ÷òî ïî÷òè âñå âîëîíòåðû è ìíîãèå âëàäåëüöû ïèòîìöåâ åæåäíåâíî êîíòàêòèðóþò ñ êîøêàìè-íîñèòåëÿìè êîøà÷üåãî êîðîíàâèðóñà âèðóñà è íå çàðàæàþòñÿ èì. Äàæå òå, êòî ðåãóëÿðíî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ìóòàöèåé ó êîøêè âèðóñà â FIP ñ ïî÷òè 100% ëåòàëüíûì èñõîäîì.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÓÕÀÍÜÑÊÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÂÈÐÓÑÎËÎÃÈÈ. ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ñòàòüè è ïîñòû ãëàñÿò î òîì, ÷òî ó÷åíûå Óõàíüñêîãî èíñòèòóòà âèðóñîëîãèè è Õóà÷æóíñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â õîäå ëàáîðàòîðíîãî ýêñïåðèìåíòà îáíàðóæèëè àíòèòåëà ê SARS-CoV-2 (âîçáóäèòåëÿ COVID-19) â îðãàíèçìå 15 èç 102 èñïûòóåìûõ êîøåê èç Óõàíÿ. Ïðè ýòîì ìíîãèå èçäàíèÿ «çàáûâàþò» óêàçàòü, ÷òî ïðè ýòîì ñàìîãî COVID-19 â ïðîáàõ, âçÿòûõ ó êîøåê, èññëåäîâàòåëè íå íàøëè.

Äëÿ íà÷àëà äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ, ÷òî òàêîå «àíòèòåëà».

Àíòèòåëà — ýòî âèä áåëêîâûõ ñîåäèíåíèé ïëàçìû êðîâè, ñèíòåçèðóþùèõñÿ ïëàçìàòè÷åñêèìè êëåòêàìè â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà è äðóãèõ òåïëîêðîâíûõ æèâîòíûõ â îòâåò íà ïîïàäàíèå â íåãî ÷óæåðîäíûõ èëè ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ âåùåñòâ (àíòèãåíîâ). (Âèêèïåäèÿ)

Ïðîùå ãîâîðÿ, ýòî òî, ÷òî âûðàáàòûâàåò îðãàíèçì äëÿ áîðüáû ñ ìîëåêóëàìè èç áàêòåðèé èëè âèðóñîâ, áåëêîâûõ òîêñèíîâ è ò.ï. Äàæå åñëè ó êîøåê, êîòîðûå êîíòàêòèðîâàëè ñ çàðàæåííûìè COVID-19 ëþäüìè, è íàøëè àíòèòåëà, ýòîò ôàêò óêàçûâàåò ëèøü íà òî, ÷òî îðãàíèçì êîøêè ñïîñîáåí ïîáîðîòü âèðóñ è ýòà èíôîðìàöèÿ ìîæåò ñòàòü ïîëåçíîé ïðè ðàçðàáîòêå âàêöèíû. Íî ýòî íèêàê íå äîêàçûâàåò îáðàòíóþ ïåðåäà÷ó âèðóñà îò êîøêè ê ÷åëîâåêó.

Äëÿ ïðèìåðà, â ñëó÷àå ñ àíòèòåëàìè, âñïîìíèì èñòîðèþ ïàíäåìèè âèðóñà íàòóðàëüíîé (÷åðíîé) îñïû, åäèíñòâåííîãî çàáîëåâàíèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðîå ê 1980 ãîäó áûëî îôèöèàëüíî ëèêâèäèðîâàíî â ðåçóëüòàòå êàìïàíèè ãëîáàëüíîé âàêöèíàöèè. Âàðèîëÿöèÿ (ðèñêîâàííàÿ ïðàêòèêà ââåäåíèÿ ëþäÿì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà æèâîé íàòóðàëüíîé îñïû äëÿ çàùèòû èõ îò áîëåçíè) áûëà èçíà÷àëüíîé ìåðîé â áîðüáå ñ çàáîëåâàíèåì è èìåëà âûñîêèé êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè. Äî òåõ ïîð, ïîêà Ýäâàðä Äæåííåð, âðà÷ èç ìàëåíüêîãî ãîðîäêà â Àíãëèè, íå çàìåòèë, ÷òî ðóêè äîÿðîê èíîãäà èíôèöèðóþòñÿ âèðóñîì êîðîâüåé îñïû (êîòîðàÿ ïðîòåêàëà çíà÷èòåëüíî ëåã÷å, ÷åì íàòóðàëüíàÿ îñïà) è ýòà ëîêàëüíàÿ èíôåêöèÿ, ïî‐âèäèìîìó, îáåñïå÷èâàëà çàùèòó îò íàòóðàëüíîé îñïû. Äæåííåð áûë ïåðâûì, êòî ïðîâåðèë ýòó ãèïîòåçó: îí âçÿë ìàòåðèàë èç êîæíîãî ïîðàæåíèÿ ó äîÿðêè Ñàðû Íåëìåñ è ïðîèçâåë âàêöèíàöèþ ìàëü÷èêà Äæåéìñà Ôèïïñà. Êîãäà Äæåííåð âïîñëåäñòâèè ïîñðåäñòâîì âàðèîëÿöèè ïðîèçâåë çàðàæåíèå ìàëü÷èêà âèðóñîì íàòóðàëüíîé îñïû, îí îêàçàëñÿ óñòîé÷èâûì ê èíôåêöèè. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé Äæåííåð îïóáëèêîâàë äàííûå ïî ðåçóëüòàòàì ñâîèõ íàáëþäåíèé, òåì ñàìûì ïîëîæèâ íà÷àëî ýðå âàêöèíàöèè (îò ëàò. vacca- «êîðîâà»). Òàêèì îáðàçîì àíòèòåëà, âûðàáàòûâàåìûå ó äîÿðîê çàðàæåííûõ êîðîâüåé îñïîé, ïîçâîëÿëè ïðîòèâîñòîÿòü âèðóñó íàòóðàëüíîé îñïû, ÷òî è ïîìîãëî â ñîçäàíèè âàêöèíû îò íåå.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÂÈÐÓÑÍÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ

Ñóùåñòâóåò ïîíÿòèå «âèðóñíàÿ íàãðóçêà» — ìåðà òÿæåñòè âèðóñíîé èíôåêöèè, êîòîðîå ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóò¸ì îöåíêè êîëè÷åñòâà âèðóñíûõ ÷àñòèö â îïðåäåë¸ííîì îáú¸ìå áèîëîãè÷åñêîé æèäêîñòè çàðàæ¸ííîãî îðãàíèçìà.

Ìèêðîáèîëîãè Óõàíüñêîãî èíñòèòóòà ïðîâåëè è äðóãîé ýêñïåðèìåíò, ÖÅËÅÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎ çàðàçèâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ âèðóñîì SARS-CoV-2 ïóòåì ââîäà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïàòîãåíà â èõ îðãàíèçì. Èç ÷åãî ñëåäóåò, ÷òî äîçû áûëè î÷åíü âûñîêèìè è äàííûé ýêñïåðèìåíò íåëüçÿ ñ÷èòàòü ìîäåëüþ ïåðåäà÷è âèðóñà îò ïèòîìöà ê õîçÿèíó â ðåàëüíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Ïîäðîáíåå îá ýêñïåðèìåíòå îò Âåñòè.ru:

«Ó äâóõ èç ïÿòè ñîáàê èññëåäîâàòåëè â èòîãå îáíàðóæèëè âèðóñíóþ ÐÍÊ òîëüêî â ôåêàëèÿõ. Ó êóð, óòîê è ñâèíåé ãåíåòè÷åñêèé ìàòåðèàë ïàòîãåíà è âîâñå íå áûë âûÿâëåí. Òàêæå ó÷¸íûå âûÿñíèëè, ÷òî â îðãàíèçìàõ êîøåê è õîðüêîâ êîðîíàâèðóñ íîâîãî òèïà ðåïëèöèðóåòñÿ (ïðîèçâîäèòñÿ çàðàæ¸ííûìè êëåòêàìè) â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîòåíöèàëüíî îíè ñïîñîáíû ïåðåäàâàòü çàáîëåâàíèå ÷åëîâåêó. Îäíàêî ìíîãèå ýêñïåðòû, ïðîêîììåíòèðîâàâøèå ðàáîòó, ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî êîøêè âðÿä ëè ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ ÷åëîâåêà, òàê êàê âûäåëÿåìîå èìè êîëè÷åñòâî âèðóñà áóäåò âñ¸ æå íåäîñòàòî÷íûì (ïðèì.: èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå, ìû íåâîñïðèèì÷èâû êî ìíîãèì âèðóñíûì èíôåêöèÿì æèâîòíûõ íàø îðãàíèçì óñïåâàåò âûðàáàòûâàòü àíòèòåëà). Äîáàâèì, ÷òî îòäåëüíûé ýêñïåðèìåíò ïîêàçàë: òðè çàáîëåâøèå COVID-19 êîøêè çàðàçèëè åù¸ îäíó. Æèâîòíûå áûëè ïîìåùåíû â ñîñåäíèå êëåòêè, ïîýòîìó, âîçìîæíî, ïåðåäà÷à âèðóñà ïðîèçîøëà âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóò¸ì. Ïðè ýòîì íè ó îäíîé èç êîøåê íå áûëî ñèìïòîìîâ ðåñïèðàòîðíîãî çàáîëåâàíèÿ, õîòÿ îðãàíèçìû âñåõ ÷åòûð¸õ ïîëîñàòûõ ñóùåñòâ ïðîèçâåëè àíòèòåëà ê âèðóñó SARS-CoV-2.»

Ê ñîæàëåíèþ, âî âñåé ýòîé ñèòóàöèè ñêîðåå âñåãî ïîñòðàäàþò ëèøü ñàìè æèâîòíûå, íà êîòîðûõ ñåé÷àñ áóäóò ìàññîâî ïðîâîäèòü ýêñïåðèìåíòû!

êà÷åñòâå åùå îäíîãî ïðèìåðà âèðóñíîé íàãðóçêè âåðíåìñÿ ê êîðîâüåé îñïå. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè èç êíèãè «Ïàòîãåííûå äëÿ ÷åëîâåêà îðòîïîêñâèðóñû» îò Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî öåíòðà âèðóñîëîãèè è áèîòåõíîëîãèè «Âåêòîð», íà êîíåö 80-õ íà÷àëî 90-õ ãîäîâ áûëî âûÿâëåíî îêîëî 100 îòäåëüíûõ ñëó÷àåâ åñòåñòâåííûõ çàðàæåíèé êîøåê âèðóñîì êîðîâüåé îñïû.  63% ñëó÷àåâ, êðîìå êàê ïåðâè÷íûõ êîæíûõ ïîðàæåíèé íà ìåñòå ðàí îò óêóñîâ, äðóãèõ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ íå íàáëþäàëîñü. Òÿæåëîå òå÷åíèå áîëåçíè, ëåòàëüíûå èñõîäû è ïåðåäà÷à èíôåêöèè ïðè ñîâìåñòíîì ñîäåðæàíèè íåñêîëüêèõ êîøåê áûëè êðàéíå ðåäêèì ÿâëåíèåì. Ðàçóìååòñÿ, ýòî ïîñëóæèëî íà÷àëîì ê ëàáîðàòîðíûì èññëåäîâàíèÿì. Êàê ïîêàçàëè íàáëþäåíèÿ, ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ èíôåêöèÿ ó êîøåê ïðîòåêàëà çíà÷èòåëüíî òÿæåëåå åñòåñòâåííîé.  õîäå ýêñïåðèìåíòà íà 1,5-2 ìåñÿ÷íûõ êîòÿòàõ æèâîòíûå, çàðàæåííûå ïåðîðàëüíûì ïðèåìîì è ÷åðåç ïîâðåæäåíèå êîæè, ïîãèáëè. Èç òðåõ êîòÿò, çàðàæåííûõ èíòðàíàçàëüíî (âíóòðü íîñà), äâà âûæèëè. Èç âñåãî ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî â åñòåñòâåííûõ, à íå ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ, çàðàæåíèå êîøêè áûëî, ñêîðåå, â êà÷åñòâå ñëó÷àéíîãî ïåðåíîñ÷èêà. À ìåòîäû ýêñïåðèìåíòà óêàçàëè íà ìèíèìàëüíûé ðèñê çàðàæåíèÿ êîøêè â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ. ×òî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî èññëåäîâàíèÿ Óõàíüñêîãî èíñòèòóòà íå ìîãóò îòðàæàòü ðåàëüíóþ âîñïðèèì÷èâîñòü êîøåê ê SARS-CoV-2.

ÌÀÑÑÎÂÀß ÈÑÒÅÐÈß ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Îáñóäèì åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò, êîòîðûé ñïðîâîöèðîâàë áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ ñ öåëüþ èçîëÿöèè è äàæå ýâòàíàçèè ñâîåãî ïèòîìöà.

Êàê óêàçûâàåò îôèöèàëüíûé èñòî÷íèê (WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH): «Ïðè ïîäîçðåíèÿõ íà çàáîëåâàíèå âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ìîæåò âçÿòü ìàçêè äëÿ èññëåäîâàíèÿ æèâîòíîãî íà COVID-19, â ñëó÷àå, åñëè îíî êîíòàêòèðîâàëî ñ ïîäòâåðæäåííûì áîëüíûì». ÍÎ!  Ðîññèè òàêîé óñëóãè íåò!

Âñå, ÷òî ìîãóò ïðåäëîæèòü âåòåðèíàðíûå êëèíèêè â íàøåé ñòðàíå — ýòî ÏÖÐ (ïîëèìåðàçíàÿ öåïíàÿ ðåàêöèÿ) èññëåäîâàíèå ïèòîìöà íà îáíàðóæåíèå êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ó êîøåê. À êàê ìû âûÿñíèëè ðàíåå, ýòîò âèðóñíûå âîçáóäèòåëè íå îïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, äà è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ — äàæå äëÿ ñâîèõ íîñèòåëåé.

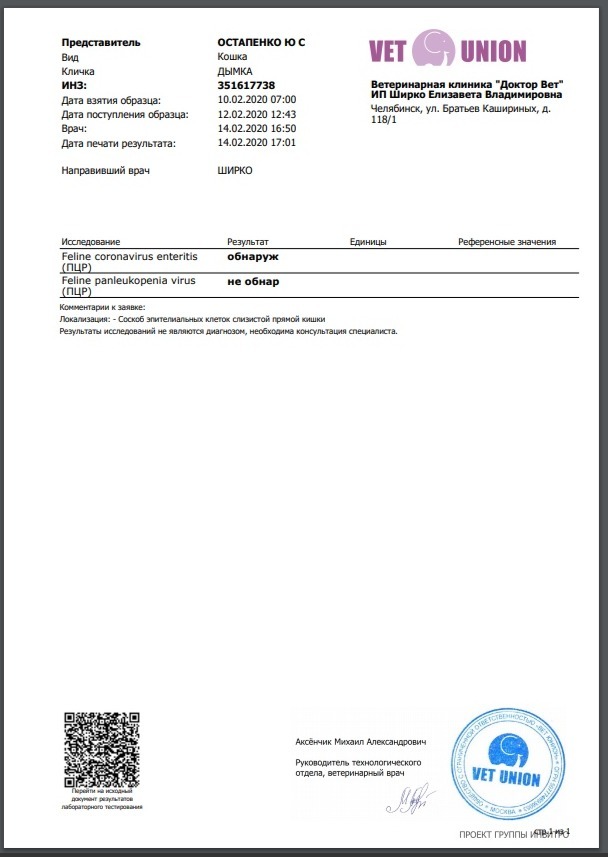

Äëÿ ïðèìåðà ïðèêðåïëÿåì ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ ÏÖÐ íàøåé Ïåíåëîïû (íà ìîìåíò îáðàùåíèÿ â êëèíèêó íàçâàëè Äûìêîé):

Ñîîòâåòñòâåííî òå, êòî ïîáåæàëè âïåðåä ïàðîâîçà ñäàâàòü ñâîèì ïèòîìöàì àíàëèçû, ïðîâåðÿëè èõ êîøà÷èé êîðîíàâèðóñ, à íå COVID-19. Êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ âåòåðèíàð, â ñëó÷àå ïîäîáíîãî îáðàùåíèÿ, áóäåò îáÿçàí îáúÿñíèòü ðàçíèöó ìåæäó ýòèìè âèðóñíûìè âîçáóäèòåëÿìè, õîòÿ îíè è èìåþò îáùåå íàçâàíèå. È, ðàçóìååòñÿ, íå ïîäâåðãàòü æèâîòíîå ýâòàíàçèè áåç ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ê ýòîìó, â êîòîðûå íå âõîäèò ëàòåíòíîå íîñèòåëüñòâî ýòîãî âèðóñà.

ÒÀÊ ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß ËÈ ÂÈÐÓÑ ÎÒ ÊÎØÊÈ Ê ×ÅËÎÂÅÊÓ?

Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå COVID-19 ïî ìèðó ïîçâîëÿåò ëèøü ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåêîòîðûå æèâîòíûå ìîãëè çàáîëåòü èì, åñëè áëèçêî êîíòàêòèðîâàëè ñ çàðàæåííûìè ëþäüìè. Íà äàííûé ìîìåíò íåò ïðèìåðîâ è äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî æèâîòíûå, çàðàæåííûå ëþäüìè, âíåñëè õîòü êàêîé-òî âêëàä â ðàñïðîñòðàíåíèå COVID-19. Âñå ñëó÷àè çàðàæåíèÿ áûëè îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó. Îáíàðóæåííûå íà ñåãîäíÿ ñëó÷àè çàðàæåíèé ñîáàê è êîøåê ÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè èëè âíóòðèëàáîðàòîðíûìè ñëó÷àÿìè, ýòè æèâîòíûå íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè âèðóñà. Ñîîòâåòñòâåííî, íåò íèêàêèõ ïðè÷èí ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ îòíîñèòåëüíî ñâîèõ äîìàøíèõ ëþáèìöåâ.

Âîçâðàùàÿñü ê ïðîâîêàöèîííîìó ïîñòó îò «Íàóêà è Ôàêòû» îôèöèàëüíî ðåêîìåíäîâàíî îãðàíè÷èòü îáùåíèå ñ äîìàøíèìè ïèòîìöàìè ÒÎËÜÊÎ ëþäÿì ñ ïîäòâåðæäåííûì èëè ïîäîçðåíèåì íà COVID-19. È ðåêîìåíäîâàíî ýòî ëèøü ñ òîé öåëüþ, ÷òîáû â ïðåäïîëîæèòåëüíîì ñëó÷àå çàðàæåíèÿ æèâîòíîãî îò ÷åëîâåêà îíî íå ñòàëî âîçìîæíûì ïåðåíîñ÷èêîì äëÿ äðóãèõ ÷ëåíîâ ñåìüè èëè ãîñòåé. Ñîáëþäåíèå áàçîâûõ ïðàâèë ãèãèåíû ãàðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü ÷åëîâåêà áåç ïðåêðàùåíèÿ îáùåíèÿ ñî ñâîèì ïèòîìöåì.

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî îõðàíå çäîðîâüÿ æèâîòíûõ íàïîìèíàåò:

«COVID-19 ñòàë ïðè÷èíîé ìíîæåñòâà ñëóõîâ è äîìûñëîâ. Âàæíî ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå è íàõîäèòü èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè ñ äîêàçàòåëüíîé áàçîé. Íå ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ê ïèòîìöàì èíà÷å, ÷åì äî âñïûøêè âèðóñà. Êàê è ïðåæäå, íå ñëåäóåò èñêàòü êîíòàêòà ñ íåèçâåñòíûìè âàì æèâîòíûìè, à â ñëó÷àå êîíòàêòà äîñòàòî÷íî ñîáëþäàòü áàçîâûå ïðàâèëà ãèãèåíû.»

Èç âñåãî âûøåñêàçàííîãî íåò îôèöèàëüíûõ ïîäòâåðæäåíèé òîìó, ÷òî êîøêè ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûìè ïåðåíîñ÷èêàìè COVID-19 äëÿ ÷åëîâåêà. Ó÷èòûâàÿ ïðèâåäåííûå ôàêòû ñ ëàáîðàòîðíûìè èññëåäîâàíèÿìè, ó âàñ â ìèëëèîí ðàç áîëüøå øàíñîâ çàðàçèòüñÿ îò ÷åëîâåêà â î÷åðåäè çà õëåáîì, ÷åì îò âàøåãî ïèòîìöà.

Ñïóñòÿ ñóòêè «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïîä íàòèñêîì íåãàòèâíîé ðåàêöèè è îòïèñîê îïóáëèêîâàëà áîëåå ïîëíóþ ñòàòüþ, â êîòîðîé, íà ýòîò ðàç, íå çàáûëà óêàçàòü, ÷òî ïåðåäà÷à âèðóñà îò æèâîòíîãî ê ÷åëîâåêó íå äîêàçàíà, ÷åãî êðàéíå íå õâàòàëî â ïðîøëîé ïóáëèêàöèè. Õîòÿ ïðè ýòîì îïÿòü çàáûëà äîïîëíèòü ôðàçó «à âîò äðóã îò äðóãà æèâîòíûå ìîãóò çàðàçèòüñÿ» îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèåé î òîì, ÷òî çàðàæåíèå áûëî ïðîâåäåíî òîëüêî â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ è íà äàííûé ìîìåíò íåò äîêàçàòåëüñòâ ïåðåäà÷è â åñòåñòâåííîé ñðåäå.

Ó íàñ òîëüêî îäèí âîïðîñ: ÷òî ìåøàåò èñòî÷íèêàì, î êîòîðûõ øëà ðå÷ü â ñòàòüå, ïðîâåðÿòü èíôîðìàöèþ è ïóáëèêîâàòü òîëüêî îôèöèàëüíî ïîäòâåðæäåííûå ôàêòû áåç ñîçäàíèÿ ëèøíåé ïàíèêè? Èëè õàéï ñòîèò æèçíåé ñîòíåé äîìàøíèõ ïèòîìöåâ?  ýòîò ñëîæíûé ïåðèîä ìû äîëæíû çàáîòèòüñÿ äðóã î äðóãå êàê íèêîãäà. Áóäüòå áëàãîðàçóìíû, íå äîâåðÿéòå ãðîìêèì çàãîëîâêàì, ïðîâåðÿéòå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ ïóøèñòûõ äðóçåé!

Источник