Гной в легких астма

Заболевание требует тщательной диагностики

Одним из распространенных осложнений инфекционных процессов в органах дыхания является абсцесс легкого. Эта патология представляет собой неспецифическое воспаление легочной ткани, характеризующееся ее расплавлением и образованием отграниченной гнойно-некротической полости.

Причины и механизм развития

Легочный абсцесс – неспецифическое полиэтиологическое заболевание.

Его причиной может стать:

- бронхогенная инфекция (чаще пневмония), вызванная золотистым стафилококком, пневмококком, стрептококком, неспорообразующими анаэробами и другими микроорганизмами;

- аспирация рвотными массами, которая может произойти при потере сознания или алкогольном опьянении;

- инфаркт легкого, возникающий вследствие эмболии одной из ветвей легочного ствола;

- прямое повреждение или проникающее ранение грудной клетки.

Главная причина абсцедирования – воспаление легких

Обратите внимание! Риск развития абсцесса легкого возрастает при наличии очагов хронической инфекции – пародонтозе, тонзиллите, отите и др., а также у больных с бронхоэктатической болезнью и сахарным диабетом.

В патогенезе заболевания выделяют ряд последовательных стадий:

- Ограничение участка воспалительной инфильтрации соединительной тканью.

- Гнойное расплавление инфильтрата (в направлении от центра к периферии), формирование полости расплавления;

- При благоприятном исходе – облитерация полости, пневмосклероз.

- При неблагоприятном исходе – хронизация воспалительного процесса.

Образование полости, заполненной гноем, сопровождается расплавлением легочной ткани

Еще больше информации о механизме формирования абсцесса, его симптомах, методах диагностики и лечения вы узнаете из видео в этой статье.

Классификация

Общепринятая классификация заболевания в настоящее время не разработана. Основные способы его деления по различным признакам представлены в таблице ниже.

Таблица 1: Классификация легочных абсцессов:

КлассификацияОписаниеВозможные видыЭтиологическаяОснована на выделении возбудителя инфекцииПневмококковыйСтафилококковыйСтрептококковый и др.ПатогенетическаяОснована на том, каким путем произошло инфицирование легочной тканиБронхогенныйГематогенныйПостравматическийТопографическаяОснована на оценке расположения и количества гнойных полостейЦентральныйПериферическийЕдиничныйМножественныеОдностороннийДвусторонние

На фото – макропрепарат со свежей полостью распада

Клинические проявления

Клиника абсцесса легкого неодинакова на всем протяжении болезни. В ее течении выделяют две стадии: первая характеризуется непосредственным формированием полости, заполненной гнойными массами, а вторая – ее вскрытием и отходом экссудата.

Во время формирования полости расплавления больной может жаловаться на:

- повышение температуры тела, часто – гектическая лихорадка;

- озноб;

- одышку;

- нарушения дыхания;

- боль в грудной клетке;

- кашель: сначала сухой и непродуктивный, а затем сопровождающийся выделением гнойной мокроты.

При вскрытии полости легочного абсцесса наблюдается усиление описанных выше симптомов, а также выделение обильной гнойной мокроты.

Обратите внимание! Отграничение области гнойного воспаления серозной оболочкой говорит об активной работе иммунной системы.

Хроническая форма заболевания развивается у пациентов со сниженным иммунитетом, сопутствующими соматическими патологиями, а также при неправильном лечении острой формы болезни. Она характеризуется длительным волнообразным течением, при котором выраженные симптомы абсцесса легких сменяются периодами относительного благополучия.

При этом больной может предъявлять жалобы на:

- повышенную утомляемость;

- потерю веса, истощение;

- приступообразный лающий кашель;

- выделение большого количества мокроты с неприятным запахом;

- одышку;

- повышенную потливость.

При хронической интоксикации на первый план выступают признаки астении

Обратите внимание! О хронизации процесса говорят в случае, если он не завершается в течение 2 месяцев и более.

Возможные осложнения

Помимо хронизации легочный абсцесс может осложняться:

- гнойным плевритом;

- пиопневмотораксом;

- легочным кровотечением;

- гематогенным распространением инфекции с формированием множественных гнойников по всему организму;

- сепсисом и бактериемическим шоком.

При бактериемии возникает множество гнойных очагов по всему организму

При несвоевременной диагностике и лечении сохраняется достаточно высокий риск летального исхода. В настоящее время абсцесс и гангрена легкого приводят к гибели 5-10% больных.

Диагностика

Появление жалоб, указанных выше требует обращения за медицинской помощью: больного должен осмотреть врач. При обследовании пациента с подозрением на абсцедирование легочной ткани важен комплексный подход.

Стандартная медицинская инструкция предполагает проведение:

- беседы, сбора жалоб и анамнеза;

- клинического осмотра;

- пальпации и перкуссии грудной клетки;

- аускультации легких;

- лабораторных тестов:

- ОАК;

- ОАМ;

- биохимия крови;

- общее исследование и бактериоскопия мокроты;

- инструментальных тестов:

- R-графия;

- по показаниям – КТ, МРТ;

- спирография;

- пикфлуометрия;

- бронхоскопия.

Обратите внимание! При подозрении на развитие гнойного плеврита может быть назначена диагностическая плевральная пункция.

Цена комплексного обследования в частной клинике может составить 5-6 тысяч рублей.

Диагностика абсцесса легкого начинается с беседы врача и пациента. В ходе нее важно выяснить, что именно беспокоит больного, как долго, получал ли он какое-либо лечение по этому поводу.

Между врачом и пациентом должны быть доверительные отношения

Во время клинического обследования специалист может заметить:

- отставание одной половины грудной клетки во время дыхания;

- приглушение перкуторного звука в зоне воспалительного очага;

- при аускультации – ослабление дыхания, тахипноэ, разнокалиберные влажные хрипы.

Аускультация имеет важное диагностическое значение

Лабораторная диагностика острого абсцесса легкого позволяет выявить признаки активного воспаления. По результатам ОАК наблюдается выраженный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ. Изменяются и биохимические показатели – увеличивается количество фибрина, сиаловых кислот, гаптоглобинов и серомукоидов.

В анализах крови выявляются признаки воспаления

При хроническом процессе наблюдается стихание воспаления, однако нарастают признаки астенизации, диспротеинемии и анемии. В ОАМ может определяться цилиндрурия, альбуминурия и микрогематурия.

Общий анализ мокроты проводится с целью выявления в ней:

- волокон эластина;

- атипичных клеток;

- микобактерий туберкулеза;

- жирных кислот;

- гематоидина.

Бактериоскопия выделяемого гноя позволяет выявить возбудителя инфекции и определить его чувствительность к антибиотикам, что значительно облегчит дальнейшее лечение заболевания.

Исследование мокроты позволяет выявить возбудителя инфекции

Наиболее достоверным методом исследования при этой патологии считается R-графия. Рентгенограмма легких при абсцессе позволяет оценить количество, размеры и расположение полостных образований.

Таблица 2: Данные рентгенографии при легочном абсцедировании:

Этап заболеванияХарактеристика R-картины

До прорыва в бронх

Гомогенное затемнение размером 10-50 мм и более в полости легкого

В момент прорыва

Просветление в центре полости, определение в нем уровня жидкости с четким горизонтальным уровнем. Также может визуализироваться гнойная капсула.

После прорыва

Просветление, соответствующее размерам полости на фоне четкого отграниченного затемнения.

Обратите внимание! В сложных диагностических случаях проводят более современные исследования – МРТ, КТ и др.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз абсцесса легкого проводится с заболеваниями, которые могут привести к формированию полостей в тканях дыхательной системы:

- туберкулезом;

- онкопатологией;

- кистозными образованиями;

- бронхоэктазией;

- аспергиллезом;

- острой деструктивной пневмонией;

- инфарктом легкого.

В отличие от абсцесса, туберкулезные инфильтраты сопровождаются менее выраженной клинической картиной, отсутствием гнилостного запаха у мокроты. Важные рентгенологические признаки, указывающие на инфицирование МБТ – отсутствие горизонтального уровня жидкости и свежие очаги отсева неподалеку от инфильтрата.

Кроме того, возможно обнаружение в анализе мокроты палочки Коха – возбудителя специфической инфекции.

Очаговый туберкулез на рентгенограмме имеет очаги отсева и дорожку к корням легкого

А как определить, что именно у пациента, рак легкого или абсцесс? Во время дифференциальной диагностики этих заболеваний обращают внимание на то, что первый чаще встречается у пожилых пациентов (старше 50-60 лет), характеризуется бессимптомным течением и практически полным отсутствием мокроты.

Рентгенологически раковая опухоль определяется как бесформенное бугристое затемнение с просветлением в центре. Микроскопия мокроты или бронхиальных смывов позволяет обнаружить в биоматериале атипичные клетки.

Раковая опухоль на рентгене имеет нечеткие края

Принципы лечения

Тактику терапии заболевания определяют особенности его течения. Она сможет осуществляться как консервативным, так и хирургическим методом. Однако в любом случае лечение абсцесса легкого проводится в стационаре (обычно в пульмонологическом отделении).

Консервативная терапия заключается в:

- соблюдении постельного режима;

- регулярном придании телу одного из дренирующих положений (см. фото);

- приеме противомикробных средств;

- иммунотерапии;

- по показаниям назначают антистафилококковый гамма-глобулин.

Дренирующие положения тела

Обратите внимание! Прием антибиотиков при легочном абсцедировании должен быть начат незамедлительно. Как правило, сначала назначают один из препаратов широкого спектра действия. После получения результатов чувствительности возбудителя к АБ план лечения может быть скорректирован.

В случае, если естественное дренирование осуществляется с трудом, больному показано проведение бронхоальвеолярного лаважа – лечебной бронхоскопии с аспирацией полостей распада и промыванием их растворами антисептиков. Также возможно введение непосредственно в гнойную полость противомикробных препаратов.

Методика бронхоальвеолярного лаважа

При неэффективности консервативного лечения, а также при развитии осложнений проводится операция – резекция легкого, то есть иссечение абсцесса вместе с расположенной рядом тканью.

Прогноз для пациента

Благоприятное течение заболевания сопровождается полным очищением полости от гнойного экссудата и рассасыванием инфильтрата. Со временем серозная оболочка теряет свои округлые очертания, а затем и вовсе перестает определяться на рентгене. В среднем полное выздоровление наступает через 2,5-3 месяца.

При своевременно начатом лечении прогноз заболевания благоприятный

К сожалению, методов специфической профилактики патологии не существует. Снизить вероятность ее развития можно, если своевременно лечить бронхиты и пневмонии, бороться с очагами хронической инфекции, избегать попадания в дыхательные пути инородных тел и жидкостей. Также важным аспектом в уменьшении уровня заболеваемости можно считать борьбу с алкоголизмом.

Вопросы врачу

Причины патологии

3 месяца назад заболел: повысилась температура, начался кашель. Думал, простая простуда, лечился как обычно – Парацетамолом, пил таблетки от кашля. Потом стало хуже, температура держалась на уровне 40-41 градусов, плохо сбивалась, началась одышка. Положили меня в больницу, сделали рентген, оказалось – в правом легком абсцесс.

Сейчас колют антибиотики, чувствую себя намного лучше. Но у меня есть пару вопросов. Это же инфекционное заболевание, так? Значит, я заразился им от кого-то? Могу ли я заболеть им повторно?

Здравствуйте! Острый абсцесс скорее является осложнением инфекционного заболевания – бронхита, бронхиолита или пневмонии. Действительно, в ваш организм попал какой-то возбудитель (вероятно, воздушно-капельным путем) и вызвал воспаление нижних дыхательных путей, которое вы приняли за простуду. Без должного лечения иммунитет не смог самостоятельно справиться с инфекцией и «отреагировал» на нее подобным образом – формированием полости, заполненной гноем.

Повторное абсцедирование легочной ткани возможно. Чтобы избежать этого, старайтесь следовать принципам ЗОЖ и своевременно лечите инфекции легких. Будьте здоровы!

Рентгенодиагностика заболеваний дыхательной системы

Мой сынок тяжело заболел, нас положили в больницу. У врача есть подозрение на пневмонию и абсцесс в легком. Настаивает на рентгеновском снимке. Можно ли делать рентген грудничкам, ведь ему всего 5 месяцев?

Здравствуйте! Рентген нужно сделать обязательно. Так врач сможет поставить точный диагноз и назначить верное лечение. За сына не переживайте: современные рентген-установки предусматривают минимальную дозу облучения.

Читать далее…

Источник

Одной из причин бронхиальной обструкции является выделение густого секрета. На этапе диагностики очень важно понять причину возникновения болезни, для этого необходимо сделать анализ мокроты.

По результатам анализа можно судить о тяжести хронического воспаления бронхов, а также об эффективности назначенного лечения. При бронхиальной астме на основе исследования секрета можно сделать выводы о прогрессировании болезни и дальнейшем прогнозе.

Что такое мокрота

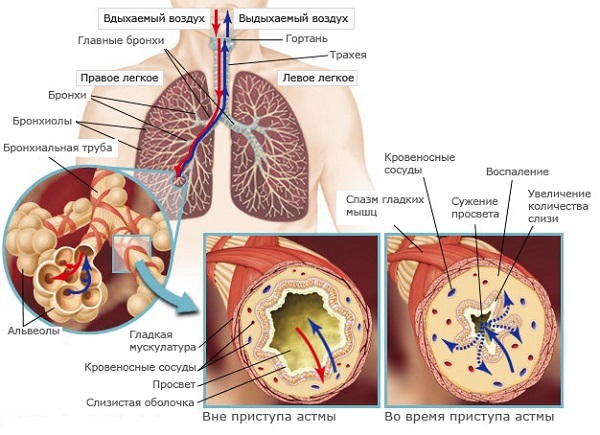

В норме в просвет дыхательных путей выделяется небольшое количество слизи. Она необходима для смазывания стенок, предохранения их от инфекции и пересыхания.

При воспалении выработка секрета усиливается, он становится более вязким и густым, изменяется цвет. Также изменяется его запах, что зачастую свидетельствует о тяжелой патологии.

Мокрота при бронхиальной астме выделяется с кашлем, может содержать в себе примеси крови или эпителия бронхов. Выведение вязкого секрета наружу довольно затруднительно, поэтому он скапливается в просвете бронхов, нарушая дыхание больного.

Это становится одной из причин приступа удушья.

Виды и особенности мокроты при астме

Для дифференциального диагноза имеет большое значение характеристика отделяемого из респираторного тракта. Для этого необходимо внимательно исследовать материал:

- Прозрачный цвет мокроты с белым оттенком при бронхиальной астме говорит о заболевании дыхательной системы в начальной стадии. Слизь при этом вырабатывается активно из-за воздействия аллергенов, которые таким образом выводятся наружу из дыхательных путей.

- Отделяемое желтого цвета означает, что в дыхательной системе развивается инфекционный воспалительный процесс.

- Зеленоватые выделения появляются при воспалении средней и тяжелой степени.

- Густая коричневая слизь свидетельствует о повреждении сосудов и недавнем кровотечении.

- Розовая пенистая мокрота при астме указывает на наличие кровотечения из-за повреждения стенки сосуда.

О характере мокроты при бронхиальной астме нужно спрашивать пациента в первую очередь, так как это напрямую влияет на лечение заболевания и прогноз. Обязательно на этапе диагностики проводится анализ слизи, выделяемой при кашле.

Анализ мокроты как метод диагностики астмы

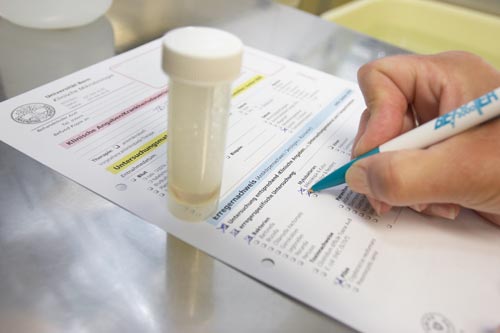

Целесообразно проведение анализа мокроты при подозрении на бронхиальную астму и любые другие болезни органов дыхания. Обязательно исследуется состав, качественные и количественные характеристики, проводится посев материала для выявления болезнетворных микроорганизмов и на чувствительность к антибактериальным средствам (при необходимости).

При наличии бронхиальной астмы такой анализ является одним из ключевых в диагностике болезни. По его результатам можно предположить причину возникновения астмы и, исходя из этого, выбрать метод лечения.

Подготовка и сбор биоматериала

Перед сдачей мокроты на анализ очень важно подготовиться. Правильно проведенная подготовка влияет на достоверность полученного результата:

- За 8-12 часов до сдачи материала пациент должен употреблять больше жидкости. Это необходимо для улучшения отхождения секрета.

- Биоматериал сдается обычно в утренние часы, перед отхаркиванием нужно почистить зубы для удаления остатков пищи и микроорганизмов.

- За несколько дней до анализа нельзя употреблять алкоголь, исключается курение и тяжелая пища, ограничиваются физические нагрузки.

- Откашливание слизи проводится в чистую посуду, перед этим вся слюна обязательно сплевывается. Рекомендуется перед сбором экссудата прочистить носоглотку.

Для анализа будет достаточно 3-5 мл отделяемого при кашле. Материал необходимо доставить в лабораторию в течение 2-3 часов: это оптимальный срок для получения достоверного результата.

Проведение анализа

Экссудат сдается в лабораторию, где проводится его детальный анализ: оцениваются физико-химические свойства, исследуется клеточный состав. На основании полученных данных назначается лечение с обязательным учетом вида обнаруженной микрофлоры.

Процесс исследования образца материала при бронхиальной астме обычно длится не менее трех дней от момента сдачи его в лабораторию. Из особенностей оценки материала: огромную роль играет цвет отделяемого и примеси, среди которых можно в тяжелых случаях увидеть фрагменты тканей стенки бронхиального дерева.

Расшифровка результатов

В полученном результате лаборант обязательно указывает клеточный состав материала, по которому устанавливается природа и характер заболевания:

- при повышенном содержании эритроцитов можно предположить повреждение сосудов ввиду деструктивного процесса в тканях респираторного тракта;

- большое количество эозинофилов в слизи характерно для бронхиальной астмы, они свидетельствуют о ее аллергической природе;

- кристаллы Шарко-Лейдена указывают на аллергический процесс и его прогрессирование;

- количество мерцательного эпителия увеличивается при бронхиальной обструкции или воспалении бронхов;

- спирали Куршмана в анализе являются патогномоничным признаком астмы, говорят о спазме бронхов и скоплении густого секрета в просвете;

- макрофаги в отделяемой слизи подтверждают диагноз астмы.

Не менее важно соотношение содержания этих клеток. В зависимости от преобладания тех или иных клеточных структур назначается лечение.

Если в материале выявлены болезнетворные микроорганизмы, то необходимо провести бактериологический посев.

Чем опасно накопление мокроты

Мокроты при астме в бронхах вырабатывается очень много во время приступа. Она становится очень густой, перекрывая просвет. Это влечет за собой следующие последствия:

- закупорка дыхательных путей в результате невозможности выведения слизи и, как следствие, удушье;

- малопродуктивный кашель с мокротой и хрипами, недостаток воздуха;

- непроходимость бронхов, которые деформируются в процессе длительного воспаления, изменение структуры их тканей.

Как бороться с мокротой

Одной из главных задач при лечении бронхиальной астмы является улучшение отхождения мокроты по бронхиальному дереву. Это можно обеспечить при помощи медикаментозных препаратов.

Также необходимо соблюдение общих рекомендаций.

При бронхиальной астме с мокротой назначают:

- отхаркивающие средства (улучшают отхождение слизи);

- муколитики (способствуют разжижению и ускоренному выведению мокроты);

- антигистаминные препараты (уменьшают отек, в случае аллергии борются с причиной);

- растительные средства в виде отваров для приема внутрь и ингаляций (помогают вывести слизь).

В помещении, где живет человек с бронхиальной астмой, должна поддерживаться повышенная влажность. Для этого можно использовать специальные увлажнители воздуха.

Астматику необходимо пить не менее полутора литров жидкости в сутки, проводить ингаляции паром с добавлением пихтового масла.

В заключение

Бронхиальная астма — хроническое заболевание, но его можно и нужно держать под контролем. Для этого необходимо вовремя обратиться к врачу, который назначит обследование.

Одним из важнейших при диагностике астмы является исследование мокроты. Оно помогает отличить ее от других заболеваний и назначить правильное лечение.

Источник