Индекс контагиозности при кори составляет

Острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией, катаральными явлениями, энантемой и папулёзно-пятнистой сыпью.

Этиология. Возбудитель кори — РНК-овый вирус, относящийся к семейству парамиксовирусов. Быстро инактивируется при нагревании, УФ-облучении, под влиянием дезинфицирующих средств.

Отличительной особенностью вируса кори является его способность к пожизненной персистенции в организме человека, перенёсшего заболевание, и способность вызывать особую форму инфекционного процесса — медленную инфекцию (подострый склерозирующий панэнцефалит).

Эпидемиология. Источник инфекции — больной человек, наиболее заразный при максимальном выделении вируса в катаральном периоде и гораздо менее заразный в периоде высыпаний.

Путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Восприимчивость к кори высока, после контакта с больным корью заболевают все, кто не имеет приобретённого иммунитета.

После перенесённого заболевания формируется пожизненный иммунитет.

Патогенез. Вирус проникает в организм человека через слизистую оболочку верхних дыхательных путей, размножается в эпителии респираторного тракта и в регионарных лимфатических узлах. Наблюдается кратковременная вирусемия (на 3—5-й день инкубационного периода). Вирус гематогенно разносится по всему организму, фиксируется и накапливается в ретикулоэндотслиальной системе. Воздействие иммунной системы организма на вируссодержащие клетки приводит к их цитолизу, высвобождению вирусов и развитию второй волны вирусемии. В силу тропности к эпителиоцитам вирус внедряется в слизистые оболочки респираторного тракта, полости рта, конъюнктиву. Аллергические реакции с участием компонентов вируса обусловливают повреждение стенок сосудов, отёк тканей и некротические изменения в клетках и тканях. Элемент коревой сыпи — это очаг воспаления вокруг сосуда, в формировании которого немаловажную роль играет повреждение эндотелия сосуда.

Обладая тропностью к клеткам центральной нервной системы, вирус кори может обусловить развитие коревого энцефалита.

Клиника. Инкубационный период длится от 9 до 11 дней (при серопрофилактике может удлиняться до 21 дня).

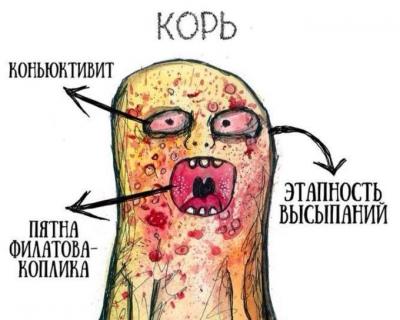

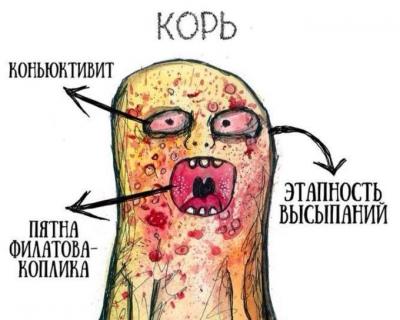

Начало заболевания острое, с быстрым развитием интоксикации и катаральных явлений. Температура тепа повышается до 38-39 С, появляется резь в глазах. Отмечаются адинамия, вялость, снижение аппетита, нарушение сна, головная боль. Затем появляются сухой «лающий» кашель, признаки ринита, конъюнктивита. В этом периоде характерен вид больного: лицо одутловатое, припухшие глаза и губы.

Пятна Филатова-Коплика-Бельского на внутренней поверхности щек больного корью

К концу 1-2-х суток на слизистой оболочке щёк, реже губ, дёсен появляются мелкие белесоватые папулы, не сливающиеся между собой — пятна Филатова-Коплика-Бельского . Наличие этих пятен, которые позволяют поставить диагноз кори в ранние сроки заболевания, создаёт впечатление, что слизистая оболочка щеки посыпана манной крупой. Пятна обычно располагаются напротив малых коренных зубов.

Коревая сыпь на туловище, 2ой день болезни

На 3-5-й день болезни с характерной этапностью появляется сыпь. В 1-е сутки сыпь возникает за ушами, на липе, шее, в верхней части груди, на 2-й день — на всём туловище, на 3-й лень — на конечностях. Сыпь носит пятнисто-папулёзный характер, склонна к слиянию, возникает на фоне неизменённой кожи. Исчезновение сыпи происходит в порядке её появления; после сыпи остаётся пигментация, иногда с отрубевидным шелушением.

Коревая сыпь на верхних конечностях, 3ий день болезни

В периоде рсконвалесценции наблюдаются явления астении, снижение сопротивляемости организма. У инфицированных лиц, которым в течение инкубационного периода профилактически вводили иммуноглобулин, корь протекает с меньшей выраженностью всех симптомов (митигированная корь). У непривитых взрослых наблюдают более тяжёлое и осложнённое течение. Период высыпаний характеризуется большим количеством элементов с большей склонностью к слиянию.

Возможные осложнения: пневмония, коревой энцефалит, менингоэнцефалит.

Диагностика. При наличии характерных клинических и эпидемиологических данных диагностика не представляет трудностей. Для верификации диагноза исследуют смывы из носоглотки или кровь с целью выделения вируса в культуре клеток. В РСК или РТГА исследуют парные сыворотки с целью обнаружения антител к вирусу кори; диагностическим критерием является нарастание их титров. Возможно выявление антигена вируса кори в мазках-отпечатках со слизистой оболочки носа иммунофлюоресцентным методом. Дифференцируют корь с ОРВИ, краснухой.

Коревая сыпь на туловище взрослого пациента

Лечение. Госпитализируют только больных с тяжёлыми и осложнёнными формами. Проводится симптоматическая терапия.

Профилактика. Разработана и успешно применяется живая коревая вакцина. Всем детям в возрасте 3-12 мес, бывшим в контакте с больным корью и не болевшим корью, в первые 5 дней после контакта вводят внутримышечно 3 мл нормального человеческого иммуноглобулина. Дети старше 12 мес при этих же условиях подлежат вакцинации. Плановую профилактику кори проводят живой аттенуированной коревой вакциной всем детям, не болевшим корью.

Литература:

1.Инфекционные болезни у детей — Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. — 2011 год — 688 с.

2.Инфекционные болезни / М. Х. Турьянов, А. Д. Царегородцев, Ю. В. Лобзин. – М. : ГЭОТАР Медицина, 1998. – 319 с.

Источник

Особенности диагностики, течения и лечения кори у взрослых

* статья напечатана в сокращенном варианте. Только самое важное для сотрудников 03.

Корь — высококонтагиозная антропонозная вирусная инфекция с аспирационным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется лихорадочным, интоксикационным и экзантемным синдромами, наличием катаральных явлений, энантемы и нередко протекает с первичными и/или вторичными осложнениями. Возбудителем кори является РНК-геномный вирус, относящийся к семейству парамиксовирусов. Возбудитель нестойкий в окружающей среде, но он может сохраняться живым в течение нескольких часов в аэрозолях. По своей эпидемиологии корь является типичной капельной инфекцией. Источником инфекции служат больные люди. Наибольшую опасность в плане передачи инфекции представляют пациенты в катаральном периоде (в среднем за 4 дня до появления высыпаний и до 5-го дня от появления сыпи). Инкубационный период при кори составляет чаще всего 10–14 дней.

Одной из самых опасных вирусных инфекций для взрослых является корь, индекс контагиозности (заболеваемость после контакта с возбудителем) которой равен 90–95%, и заболевание переносится взрослыми значительно тяжелее, чем детьми. В начале кори доминирует поражение клеток эпителия дыхательных путей с развитием соответствующих клинических проявлений. Вирус кори, находясь в слизистой оболочке верхних дыхательных путей и в носоглоточной слизи, выделяется из организма при кашле, чихании, разговоре и даже дыхании в форме мельчайших капелек аэрозоля. Симптомы кори проявляются не сразу после заражения. Классическое клиническое течение кори разделяется на периоды: инкубационный (от 7 до 21 дня), катаральный (появляются первые симптомы кори: повышается температура тела, кашель, насморк) и периоды высыпаний, пигментации и выздоровления (реконвалесценции) [3].

Первыми проявлениями кори (продромальная стадия) являются неспецифические симптомы: лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит.

В конце продромального периода на слизистой щек появляются пятна Бельского–Филатова–Коплика, являющиеся специфичными для кори. Они имеют вид серо-белых крупинок, окруженных гиперемией, расположенных на уровне вторых моляров. Эти элементы сыпи сохраняются в течение нескольких дней, они начинают исчезать при появлении высыпаний на коже.

Для высыпаний при кори характерна этапность: сначала сыпь появляется на лице, за ушами, на волосистой части головы, затем переходит на туловище и руки, после чего распространяется на ноги. Морфологически высыпания имеют эритематозный, пятнисто-папулезный вид. Сыпь сохраняется до 5 дней, затем она угасает, оставляя после себя пигментации, исчезающие в течение 2–3 недель. Одновременно с пигментацией появляется отрубевидное шелушение, наиболее выраженное на лице и туловище.

Корь может иметь типичные или атипичные проявления. К атипичным относят:

- Стертую форму. В этом случае заболевание проходит в очень легкой форме, без выраженных специфических клинических проявлений. Пациенты отмечают небольшое повышение температуры тела, симптомы простуды (першение в горле, кашель, слабость). Иногда стертая форма заболевания возникает после прививки от кори или введения гамма-глобулина.

- Геморрагическую форму, когда заболевание сопровождается множественными кровоизлияниями на кожных покровах, примесью крови в моче и стуле. Вследствие геморрагической формы нередко случается летальный исход из-за большой потери крови. При своевременной госпитализации в стационар и правильном лечении прогноз заболевания благоприятный.

- Гипертоксическую форму, которая возникает на фоне выраженной интоксикации организма и проявляется температурой до 40 °C и выше, симптомами менингоэнцефалита, сердечной и дыхательной недостаточности [3].

Атипичные проявления у взрослых встречаются чаще. Течение кори у взрослых имеет свои особенности: более выражен интоксикационный синдром (слабость, потливость, сонливость, заторможенность); из катаральных явлений (заложенность носа, явления конъюнктивита, кашель, першение и дискомфорт в горле) преобладает чаще сухой кашель и имеет место нарушение этапности высыпаний.

Особенностью взаимодействия вируса кори и иммунной системы организма человека является развитие транзиторного вторичного иммунодефицита [5], что предполагает высокий риск возникновения тяжелых осложнений (бактериальной и/или вирусной этиологии), которые могут носить деструктивный характер. Чаще возникают острые и хронические заболевания ЛОР-органов, наиболее частым из которых является средний отит, встречающийся у 7–9% заболевших; поражения пищеварительной системы (энтероколит, диарея, гепатит, панкреатит) и мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит, гломерулонефрит), а также заболевания центральной нервной системы, чаще протекающие в виде острых инфекционных и постинфекционных энцефалитов с частотой 0,01–0,02%. Наблюдаются осложнения в виде инфекционной патологии нижних дыхательных путей, где пневмонии имеют место у 1–6% пациентов и могут быть как вирусной, так и бактериальной этиологии. Такие симптомы, как постоянная немотивированная слабость, головные боли, наличие сухого кашля, изменения аускультативной картины, длительная лихорадка и повторное повышение температуры позволяют насторожиться в отношении наличия воспаления легких.

Специфического лечения кори не существует, поэтому терапия этого инфекционного заболевания направлена на облегчение состояния больного и борьбу с вторичными инфекциями, осложнениями. Пациенту назначают жаропонижающие лекарственные препараты для снижения температуры, устранения симптомов интоксикации и воспаления.

Для этиотропной терапии рекомендуется применять интерфероны (интерферон-альфа) и иммуноглобулин человека нормальный при тяжелых формах инфекции. Для дезинтоксикационной терапии при среднетяжелых и тяжелых формах показаны растворы электролитов, для легкого течения используется оральная регидратация. Симптоматическая терапия направлена на купирование симптомов (деконгестанты, противокашлевые и отхаркивающие средства, жаропонижающие средства, антигистаминная терапия).

При развитии осложнений проводится терапия, направленная на их предотвращение, в т. ч. антибактериальная терапия [6]. Такие группы антимикробных препаратов, как макролиды и фторхинолоны III и IV поколений, являются предпочтительными в отношении пневмоний, вызванных микоплазменной и хламидийной инфекциями, в то время как бактериальные пневмонии (стрептококковая, стафилококковая и др.) при кори успешно поддаются лечению бета-лактамными антибиотиками [6, 7].

При изоляции больного на дому обязательна ежедневная влажная уборка, по возможности, максимальное ограничение контакта больного с членами семьи, запрет на посещение больного родственниками или знакомыми. Все контактные подлежат медицинскому наблюдению до 21 дня с момента выявления больного [10].

Госпитализация больных проводится в случае тяжелого течения заболевания и по эпидемическим показаниям (лица, проживающие в общежитиях, гостиницах, хостелах и др., декретированные группы лиц). Больные госпитализируются в отдельный бокс и подлежат строгому постельному режиму. Лица, госпитализированные в стационар, подлежат выписке не ранее чем через 5 дней с момента появления сыпи. Медперсонал, контактирующий с больным корью, обязан перед посещением бокса соблюдать все меры безопасности: быть привитыми либо иметь высокий защитный титр антител, обязательно ношение шапочки, перчаток, масок и специальной медицинской одежды.

После выписки из стационара либо лечения в условиях изоляции дома, больные подлежат обязательному диспансерному учету по месту прикрепления к поликлинике сроком на 1 месяц. Кратность обязательных контрольных обследований врачом составляет 1 раз в две недели.

Общеизвестно, что самым важным и эффективным способом профилактики кори является прививка. Главным и единственно правильным методом профилактики заболевания является активная иммунизация. Качественная вакцинация, проведенная по срокам Национального календаря прививок с соблюдением всех норм, и регулярная ревакцинация, нарастание защитных титров антител приводят к невозможности заражения инфекцией, а лица, привитые однократно, как правило, переносят легкую или атипичную форму заболевания [11, 12].

Вакцину прививают детям, не болевшим корью, с 12-месячного возраста. Ревакцинацию проводят однократно в 6 лет, перед поступлением в школу. Иммунизации против кори подлежат также подростки и взрослые до 35 лет, не болевшие, не привитые и привитые однократно, не имеющие сведений о профилактических прививках против кори. Продолжительность поствакцинального иммунитета до 8–10 лет [13]. Рекомендуется проводить каждые 10 лет ревакцинацию пациентам с низким титром защитных антител.

В Российской Федерации разрешено применение ЖКВ Рувакс («Авентис-Пастер», Франция), комплексной вакцины против кори, краснухи и паротита М-М-Р II («Мерк Шарп Доум», США), Приорикс («ГлаксоСмитКляйн», Англия) и др.

Пассивная профилактика кори у взрослых осуществляется введением иммуноглобулина, который получают из плазмы доноров. Для наибольшей эффективности препарат вводят не позднее чем через 72 часа после контакта с больным. Иммунизации против кори по эпидемическим показаниям подлежат лица, имевшие контакт с больным в течение первых 72 часов с момента выявления больного (при подозрении на заболевание), не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках.

И. А. Иванова*, 1

Ж. Б. Понежева*, доктор медицинских наук

М. С. Козлова**

Е. Т. Вдовина**, кандидат медицинских наук

Н. А. Цветкова**, доктор медицинских наук, профессор

* ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва

** ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ, Москва

Источник