Инвитро анализ на гайморит

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Гайморит: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Гайморит – это воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи.

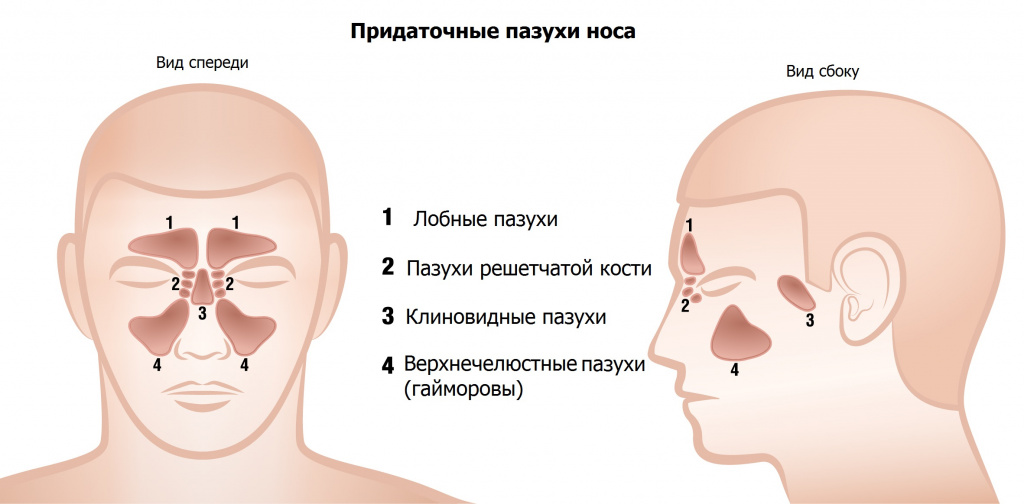

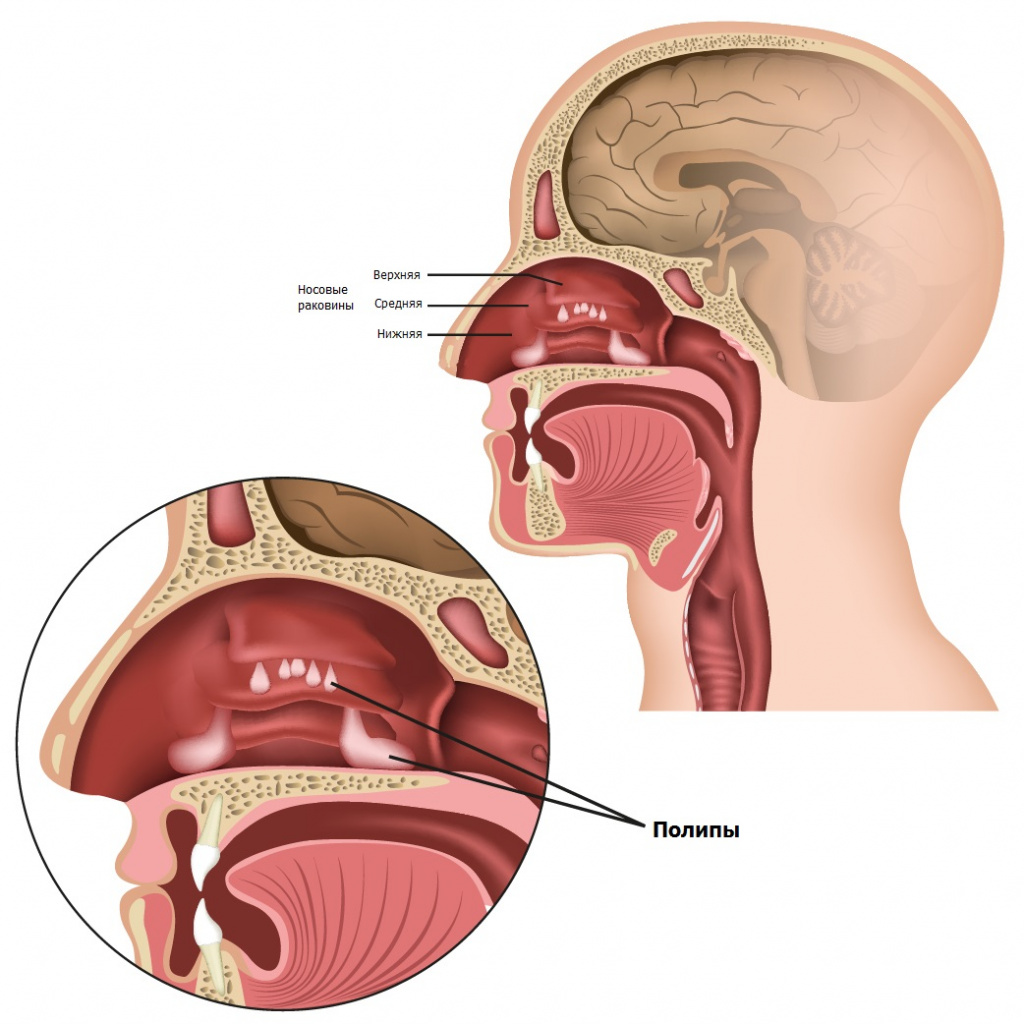

Пазухи носа (околоносовые синусы) – это воздухоносные полости, расположенные в костях лицевого черепа и сообщающиеся с полостью носа. Эти пазухи нужны человеку для защиты при травмах, для защиты корней зубов и глазных яблок от резких перепадов температур, для увеличения голосового резонанса.

Существует несколько видов околоносовых пазух:

– лобные (расположены в лобной кости над носом);

– клиновидные (находятся глубоко за носом);

– пазухи решетчатой кости (лежат сразу за носом, между глаз);

– верхнечелюстные или Гайморовы (располагаются по обе стороны от носа, в толще верхней челюсти). Названы по имени английского врача Н. Гаймора, который впервые описал воспаление в области верхнечелюстных пазух.

Гайморовы пазухи у детей до двух-трех лет не развиты или представляют собой ячейки очень маленького размера, поэтому у маленьких детей не бывает гайморита, но случается воспаление пазух решетчатой кости черепа.

Внутри все пазухи выстланы слизистой оболочкой, которая является продолжением слизистой оболочки полости носа.

Каждый синус открывается протоком в полость носа и имеет соустья, которые нужны для оттока отделяемой слизи из пазух в носоглотку.

Гайморовы пазухи открываются в средний носовой ход, их выводные отверстия расположены достаточно высоко. Очищение пазух осуществляется с помощью клеток мерцательного эпителия слизистой оболочки, имеющих реснички, которые способствуют перемещению слизи к выходу.

Причины появления гайморита

Причинами острого воспаления верхнечелюстных синусов в большинстве случаев являются вирусы (риновирус, вирусы гриппа и парагриппа, аденовирус), реже – бактерии (пневмококк, гемофильная палочка, стрептококки) и грибки.

Инфекционные агенты проникают в гайморову пазуху во время насморка. При этом отек слизистой и обильная слизь сужают выводное отверстие верхнечелюстной пазухи, нарушая отток жидкости и воздухообмен, что способствует возникновению воспаления внутри нее. Если на данном этапе не восстановить сообщение пазухи с внешней средой, высока вероятность развития бактериального воспаления.

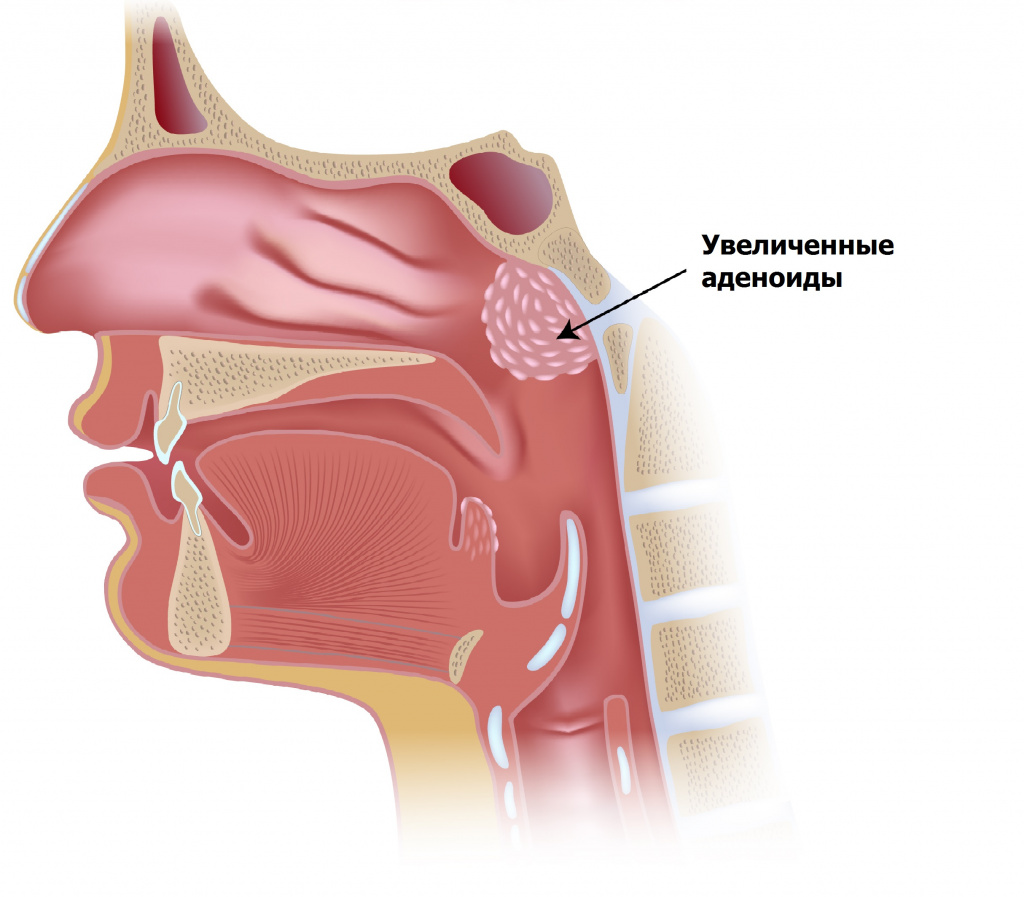

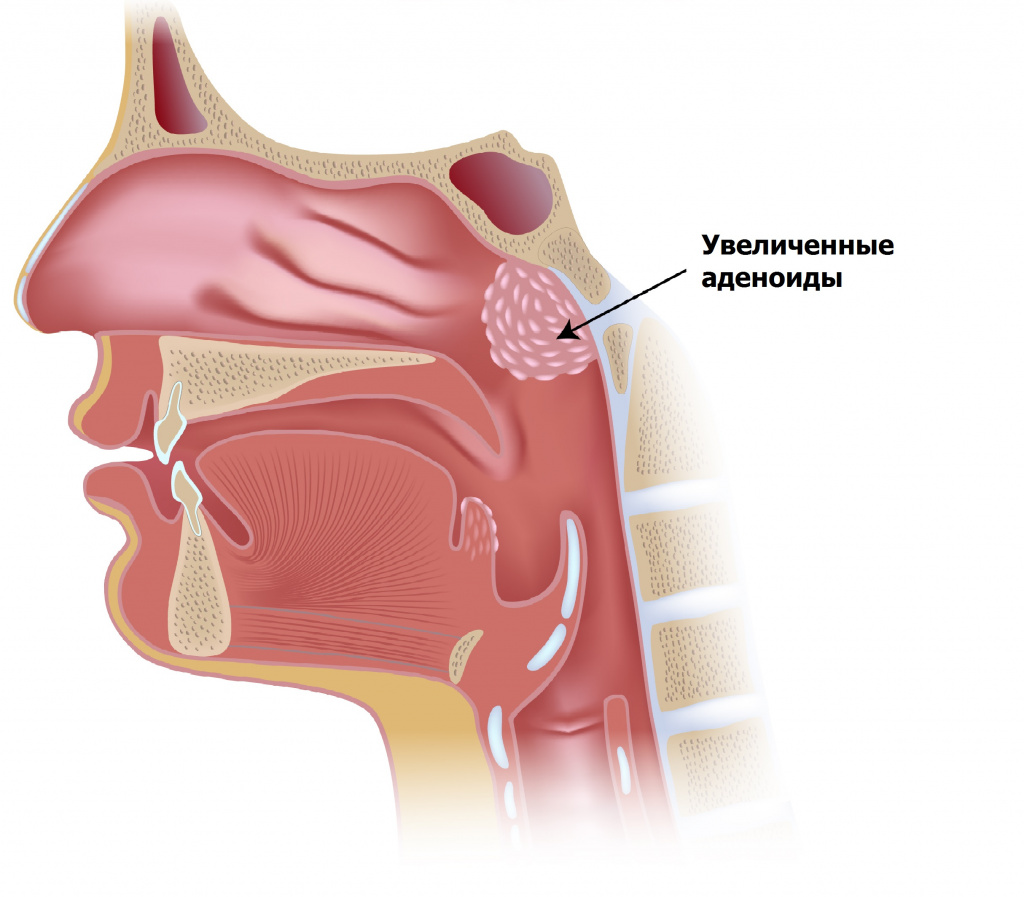

Острый гайморит часто возникает у людей с искривленной перегородкой носа, нестандартным изгибом средней носовой раковины и другими изменениями строения костно-хрящевого комплекса носа, а также у детей с увеличенными и/или воспаленными аденоидами.

Эти же причины, в совокупности с хроническим насморком и предрасположенностью к аллергическим реакциям, могут приводить к переходу гайморита в хроническую форму.

В хроническом воспалении участвуют несколько микроорганизмов, например, бактерии и грибки в различных сочетаниях.

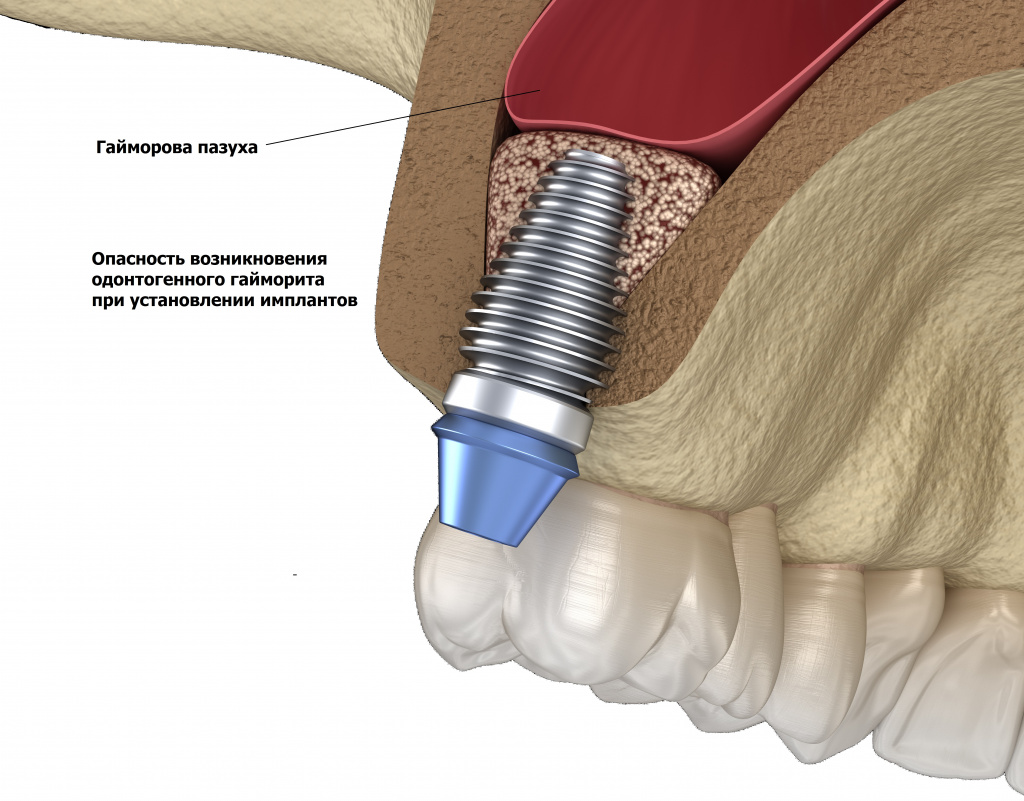

Нижняя стенка гайморовой пазухи достаточно тонкая и лежит над зубами верхней челюсти, поэтому воспаление корня зуба, нагноившаяся киста десны, удаление зуба, установка зубного имплантата и другие аналогичные причины могут спровоцировать одонтогенный гайморит.

Реже микробы попадают в гайморовую пазуху с током крови при наличии очага инфекции в другом органе.

Длительное воздействие аллергенов приводит к разрастанию слизистой оболочки и появлению полипов в полости пазухи, которые вызывают нарушение вентиляции синуса и блокируют отток слизи из пазухи.

Классификация заболевания

Хроническим считается процесс, продолжающийся более 12 недель. Чаще поражается одна пазуха, но могут вовлекаться обе.

По типу процессов, происходящих внутри синуса, выделяют преобладание экссудации (усиление выработки жидкости, это может быть слизь или гной) или продукции (изменение и разрастание слизистой оболочки, возникновение полипа).

Выделяют легкую степень течения гайморита (симптомы выражены слабо, нет осложнений), среднетяжелую степень (симптомы выражены ярко, возможны осложнения) и тяжелую степень (мучительные симптомы гайморита, есть осложнения).

Симптомы гайморита

К признакам гайморита у взрослых относят: заложенность и/или выделения из носа, сочетающиеся с давлением, напряжением, тяжестью и болью в области лица с одной или с обеих сторон от носа, болью в голове, снижением обоняния.

Иногда наблюдается припухлость и отек щеки, скуловой области. Выделения из носа могут быть слизистыми (прозрачными), слизисто-гнойными или гнойными. Они могут стекать по задней стенке глотки (постназальный затек). Если пазуха значительно заполнена жидкостью, то боль, как правило, усиливается при наклоне головы.

Детей обычно беспокоит затрудненное носовое дыхание, прозрачные или светлые выделения из носа, кашель из-за постназального затека и головная боль.

При этом болезнь может принимать затяжное течение с бессимптомными промежутками.

При остром гайморите выражены симптомы интоксикации: озноб, повышение температуры тела, общая слабость.

Отличительной особенностью одонтогенного гайморита является зловонный запах выделений из носа.

Диагностика

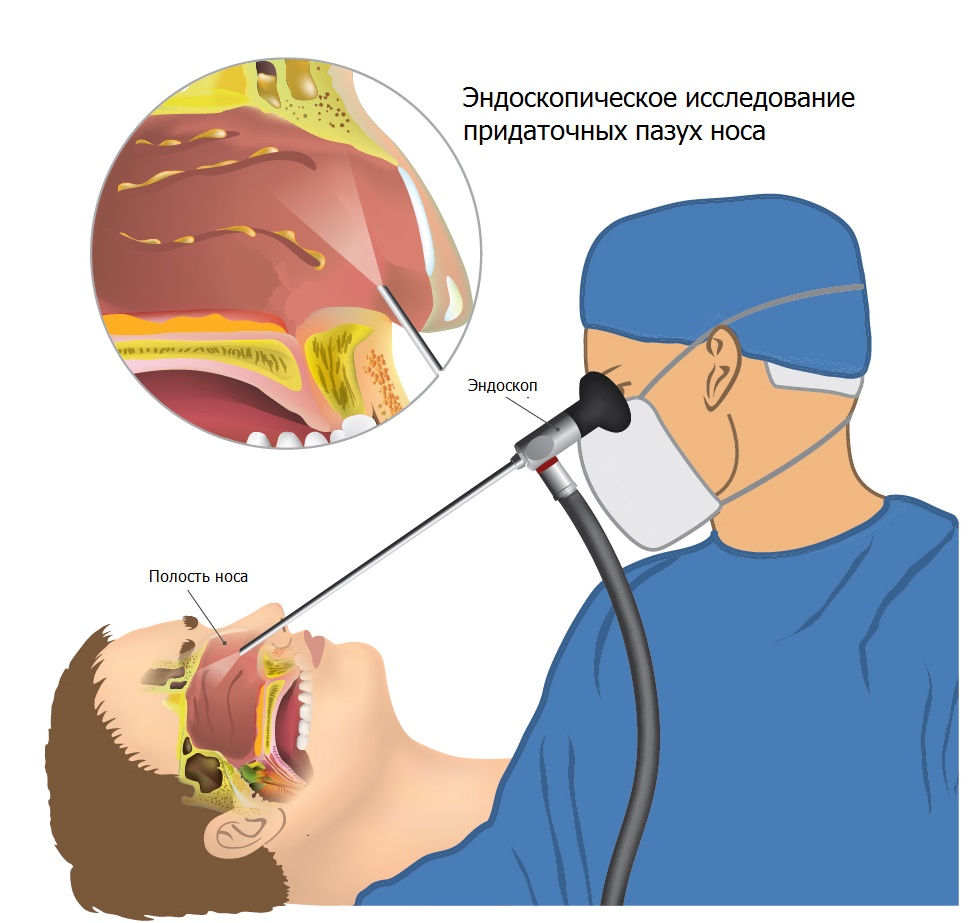

Диагностика гайморита начинается с опроса пациента и осмотра полости носа с помощью носового зеркала.

При подозрении на гайморит врач проводит эндоскопическое исследование носовой полости и околоносовых пазух тонкой оптической трубкой, это позволяет лучше рассмотреть изменения слизистой оболочки, оценить состояние соустий и синусов.

Раньше «золотым стандартом» диагностики была рентгенография околоносовых пазух. Сейчас этот метод также используется, но по диагностической точности уступает компьютерной томографии.

Возможно проведение ультразвукового исследования.

Пункция (прокол) верхнечелюстной пазухи может быть как методом диагностики (жидкость из пазухи можно исследовать на наличие микробов и определение их чувствительности к антибиотикам), так и способом лечения (так из пазухи удаляют гнойное содержимое и вводят антисептические растворы).

Пунктируют пауху строго по необходимости и не всем пациентам с признаками гайморита. Больным с гайморитом рекомендуется провести следующие лабораторные исследования:

– общий анализ крови;

К каким врачам обращаться

Заподозрить наличие гайморита может педиатр, участковый

терапевт

и врач общей практики, а лечением занимается врач-отоларинголог (ЛОР-врач).

Лечение гайморита

Лечение гайморита заключается в промывании полости носа солевыми растворами, применении сосудосуживающих препаратов (у детей – в комбинации с антигистаминными средствами) и местных глюкокортикостероидов с целью снятия отека и открытия естественного соустья пазух с носовой полостью. Для разжижения секрета допустимо использование определенных муколитиков.

Антибактериальные лекарства назначают только при лабораторно подтвержденном бактериальном синусите.

Осложнения

Бактериальный гайморит может приводить к опасным осложнениям:

– абсцессу (скоплению гноя в оболочке) или флегмоне (разлитому гнойному воспалению) жировой клетчатки глазницы, от которой пазуху верхней челюсти отделяет костная пластинка;

– проникновению микроорганизмов в мозговые оболочки и ткань мозга с развитием воспалительных заболеваний – менингита, менингоэнцефалита, абсцесса мозга;

– может развиться системная воспалительная реакция в ответ на местное гнойное воспаление – риногенный сепсис.

Профилактика заболевания

Профилактика гайморита заключается в своевременном и правильном лечении основного заболевания (острого насморка, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций), своевременном лечении зубов, а также в устранении костных и суставных дефектов (искривление носовой перегородки и др.).

Список литературы

- Клинические рекомендации: Острый синусит. Профессиональные ассоциации: Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов. 2016.

- Хронический риносинусит: патогенез, диагностика и принципы лечения: (клинические рекомендации). Под ред. А.С. Лопатина. Российское общество ринологов. — М.: Изд. «Практическая медицина». 2014:64.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы — 19 лет

Источник

Интерпретация результатов

Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.

Пожалуйста, заполните

анкету

, это ускорит время приема в медицинском центре. Просим вас также заранее распечатать и заполнить анкету (

Анкета-опросник для пациента.pdf

) при вызове службы «Выезда на дом», это сэкономит ваше время на оформление документов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной установленный законодательством документ).

Достаточного количества данных о защитных свойствах и длительности персистирования (функционирования) разных видов иммунных антител после инфицирования вирусом SARS-CoV-2 пока не накоплено. Результаты исследований не предназначены для самостоятельной интерпретации пациентом и не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов исследования антител к SARS-CoV-2 осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, результатами других видов исследований и в контексте эпидемиологической ситуации, они не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Диагноз COVID-19 устанавливается лечащим врачом на основании клинического обследования, эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований. Наличие специфических IgM к SARS-CoV-2 при отрицательных результатах исследования специфических IgG к SARS-CoV-2 может свидетельствовать о подострой фазе инфекции COVID-19, при этом не предоставляя информации о том, есть или нет у пациента клинические проявления инфекции, является ли он потенциальным распространителем вируса или нет. Наличие специфических IgG к SARS-CoV-2, в отсутствие признаков заболевания и при отрицательных результатах исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей, вне зависимости от наличия специфических IgM к SARS-CoV-2, может быть свидетельством того, что пациент контактировал с SARS-CoV-2, что привело к выработке обнаруженных антител, и вероятность его заражения ниже, чем у пациентов, у которых антитела IgG к SARS-CoV-2 не определяются.

Результат: IgM-положительный и IgG-отрицательный

Может свидетельствовать о подострой фазе инфекции COVID-19, не предоставляя информации о наличии или отсутствии у пациента клинических проявлений инфекции, является ли он потенциальным распространителем вируса или нет.

Рекомендовано:

- дополнительное обследование с помощью теста для определения РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР;

- соблюдение режима самоизоляции в течение 2 недель.

Наличие специфических IgM к SARS-CoV-2 в отсутствие IgG, признаков заболевания и при отрицательном результате исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей может свидетельствовать о поздней подострой фазе инфекции COVID-19.

Рекомендовано:

- повторить анализ на IgG антитела через 2-4 недели.

Наличие специфических IgM к SARS-CoV-2 в отсутствие IgG, признаков заболевания при положительном результате исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей может свидетельствовать о подострой фазе инфекции COVID-19 с выделением вируса и возможностью стать источником потенциального заражения.

Рекомендовано:

- консультация врача;

- соблюдение режима самоизоляции в течение 2 недель.

Результат: IgM-отрицательный и IgG-положительный

Положительный тест на IgG свидетельствует о факте контакта в прошлом с вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа. Предполагается, что вероятность повторного заражения в данном случае существенно ниже, чем у пациентов с отрицательным результатом. Однако возможность подтверждения наличия устойчивого иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 данным тестом в настоящее время не доказана.

Вероятность выделения вируса с потенциальной возможностью заражения окружающих минимальная. Дополнительного обследования при отсутствии особых текущих показаний (в т. ч. наличие клинической симптоматики, факторов высокого эпидемиологического риска) или же при факте перенесенной в прошлом инфекции COVID-19 обычно не требуется.

Рекомендуется продолжать соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты, так как на сегодняшний день не накоплено достаточно данных, позволяющих полностью исключить возможность повторного заражения.

Результат: IgM-положительный и IgG-положительный

Данное сочетание может свидетельствовать о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа. Вероятность повторного заражения в данном случае в существенно ниже, чем у пациентов с отрицательным результатом.

Вероятность выделения вируса с потенциальной возможностью заражения окружающих минимальная. Дополнительного обследования при отсутствии особых текущих показаний (в т. ч. наличие клинической симптоматики, факторов высокого эпидемиологического риска) или же при факте перенесенной в прошлом инфекции COVID-19 обычно не требуется.

Рекомендуется продолжать соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты, так как на сегодняшний день не накоплено достаточно данных, позволяющих полностью исключить возможность повторного заражения.

Результат: IgM-отрицательный и IgG-отрицательный

Нет данных, указывающих на контакт организма с вирусом SARS-CoV-2 с выработкой специфического антительного иммунного ответа.

Рекомендовано:

- повторить анализ на IgM и IgG антитела через 2-4 недели.

В качественных тестах результат представлен в виде индекса (коэффициент позитивности – КП, иногда называют индекс позитивности), отражающего отношение результата в пробе пациента к пороговому значению. Его получают делением результата измерения в пробе пациента к порогу. То есть, если результат пациента равен пороговому значению, КП=1, выше 1 – положительный, ниже 1 – отрицательный. Иногда выделают сомнительную околопороговую зону, например, индекс 0,8-1,0 – сомнительно. Чем выше КП, тем ориентировочно больше антител. Но качественные тесты не позволяют сделать вывод, что при КП=10 уровень антител обязательно в 2 раза больше, чем при КП=5.

Источник

Метод определения

Непрямая иммунофлуоресценция.

Исследуемый материал

Сыворотка крови

Тест используют в комплексной диагностике паранеопластического аутоиммунного энцефалита и других аутоиммунных заболеваний центральной нервной системы.

Аутоиммунная патология нервной системы – актуальная проблема неврологии, поскольку развивается у пациентов в молодом трудоспособном возрасте и может приводить к необратимой инвалидизации. Аутоиммунный энцефалит и паранеопластические неврологические синдромы представляют собой относительно новую нозологическую группу, включающую большое количество воспалительных заболеваний центральной и периферической нервной системы, которые характеризуются наличием аутоантител к антигенам клеток нервной системы. Среди них можно выделить несколько типов с различными патофизиологическими механизмами, понимание которых полезно при использовании диагностических тестов и выборе соответствующего лечения.

Первая группа включает классические паранеопластические расстройства, ассоциированные с антителами к внутриклеточным нейрональным/онконейрональным антигенам (таким как Hu, CV2, Ma1, Ma2, Yo, Ri, амфифизин). Этот тип аутоиммунных энцефалитов строго ассоциирован с наличием дистантной опухоли, в патогенез вовлечен Т-клеточный иммунный ответ, затрагивающий в качестве мишеней нейроны. Прогноз имеет тенденцию к неблагоприятному в связи с необратимостью повреждения нейронов при таком механизме, тяжестью ассоциированных онкологических заболеваний и сложностями контроля этого вида иммунной реакции. Выявляемые аутоантитела при таких расстройствах не являются прямо патогенными, однако в соответствующем клиническом контексте служат ценными маркерами паранеопластической патологии.

Для второй группы характерно вовлечение аутоантител к внеклеточным участкам ионных каналов и ассоциированных белков (таких как NMDA (NR1/NR2B), AMPA (GluR1/GluR2), GABAB1, GABAА, mGluR5, VGKC, LGI1, CASPR2, DPPX, mGluR1). Аутоантитела при этом виде расстройств предположительно являются прямыми патогенами, которые оказывают обратимый эффект на синаптические функции нейронов, но в относительно меньшей степени приводят к их гибели. Хотя есть важные ассоциации с наличием опухолей, но связь таких типов расстройств с раком вариабельна, а прогноз обычно намного благоприятнее (как, например, для пациентов с анти-NMDAR энцефалитом). Промежуточное положение занимают заболевания, связанные с антителами к внутриклеточным синаптическим протеинам типа GAD65 (с вовлечением Т-клеточного ответа и недостаточно изученным функциональным эффектом антител). К отдельной группе относят другие формы аутоиммунных энцефалитов, при которых точные антигенные мишени изучены недостаточно, часть из них имеет системные проявления вне нервной системы.

Исследование сыворотки крови на наличие антинейрональных антител и определение их титра, основанное на методе непрямой иммунофлуоресценции с использованием криосрезов тканей мозжечка, гиппокампа и печени лабораторных животных, позволяет выявлять широкий спектр антител по характерному распределению и типу свечения после инкубации этих субстратов с исследуемой пробой и окрашивания. Это исследование можно использовать в качестве второго независимого метода в комплексе с применением теста

№953

Антинейрональные антитела (лайн-блот – панель антител при паранеопластических неврологических заболеваниях) и дополнить последующим назначением тестов, направленных на оценку отдельных видов антинейрональных антител.

Литература

- Давыдовская М.В. с соавт. Аутоиммунные энцефалиты. Журнал неврологии и психиатрии, 2015;4:95-101.

- Фоминых В.В. с соавт. Аутоиммунные энцефалиты: болезнь XXI века на перекрестке неврологии и психиатрии. Нейрохимия. 2018;36(6):308-322.

- Irani S.R., Vincent A. The expanding spectrum of clinically-distinctive, immunotherapy-responsive autoimmune encephalopathies. Arquivos de neuro-psiquiatria. 2012;70(4):300-304.

- Kelley B.P. et al. Autoimmune Encephalitis: Pathophysiology and Imaging Review of an Overlooked Diagnosis. American journal of neuroradiology. 2017;38(6):1070-1078.

- Lancaster E. The Diagnosis and Treatment of Autoimmune Encephalitis. Journal of clinical neurology. 2016;12(1):1-13.

- Материалы фирмы-производителя реагентов.

Источник