Эпидемия кори в ссср

Автор:

19 марта 2020 20:06

Сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, случается встретить мнение о том, что в СССР все пили газировку из одного стакана, а эпидемий не было. Это, конечно, не так. В СССР было все, в том числе, и эпидемии! А пробелы в знании истории своей страны надо восполнять. Тем более, что о героических усилиях врачей тех времен не грех лишний раз и напомнить.

Источник:

«Испанка» 1918-1919 гг

Источник:

Об этой страшной заразе написано много — не будем повторяться. Если же приводить сухие цифры статистики, то они весьма впечатляющи: смертность от «испанки» была крайне высока -20% от общего числа заразившихся. Болезнь развивалась крайне стремительно и поражала, главным образом, не стариков, а молодых людей.

В сознании советских людей «испанка» оставила весьма необычный след. В первые годы власти рабочих и крестьян по стране распространились ячейки «Союза упрощения приветствий» с лозунгом «Долой рукопожатие». Медики рассчитывали, что, перестав здороваться за руку, можно сократить число случаев контактной передачи вируса. Сейчас сложно говорить, что послужило прекращению массовых заболеваний «испанкой» в мире и в СССР в частности, но больше похожей эпидемии не было.

В разных источниках приводятся разные цифры потерь от этой разновидности гриппа: от 0,4% при населении в 88,25 млн человек до страшных 3,4%. Самыми известными жертвами «испанки» стали актриса немого кино Вера Холодная и один из руководителей Советской России, «черный дьявол большевиков» Яков Свердлов.

Чума

Источник:

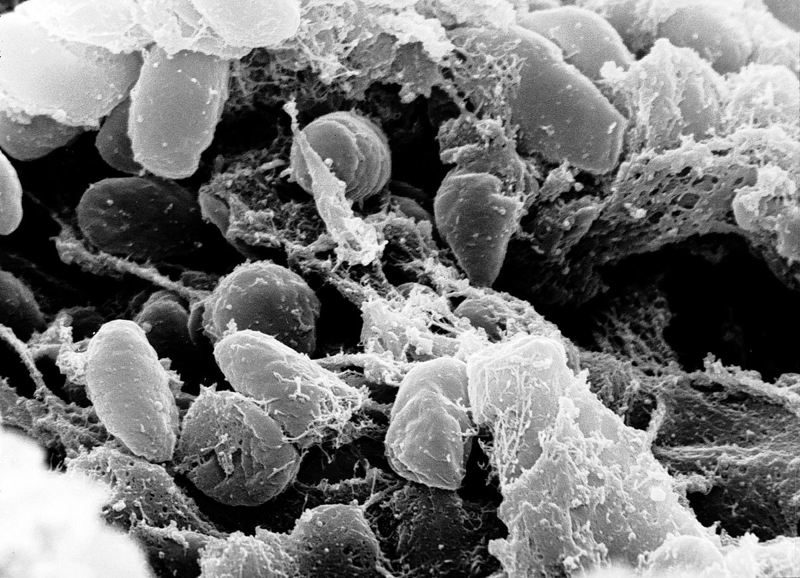

Некогда считалось, что эта болезнь погребена в далеком Средневековье, как и холера, однако все совсем не так. На территории СССР чума возникала неоднократно. В 1920 году пришла в Приморский край. Опаснейшая легочная форма этой болезни появилась на Дальнем Востоке транзитом из Китая. С ней боролись, но полностью и окончательно ликвидировать ее было сложно. Опасность болезни — в ее высокой летальности (60% – у бубонной формы, 100% – у легочной формы при отсутствии лечения).

В СССР вспышки чумы фиксировались не один раз. Эта зараза имела природные очаги, находившиеся в регионах Средней Азии, Казахстана и Закавказья. Распространению болезни способствовали и поедание плохо прожаренного мяса грызунов (сурков), и блохи — переносчики болезни, и неважная личная гигиена. Позднее, в 1939 году чуму случайно привез в Москву саратовский эпидемиолог Абрам Берлин, испытавший на себе экспериментальную вакцину. Дело едва не дошло до эпидемии, так как точный диагноз врачу поставили не сразу. По счастливой случайности, массового заражения не случилось, и среди скончавшихся был сам доктор, его лечащий врач и парикмахер, у которого Берлин стригся в Москве.

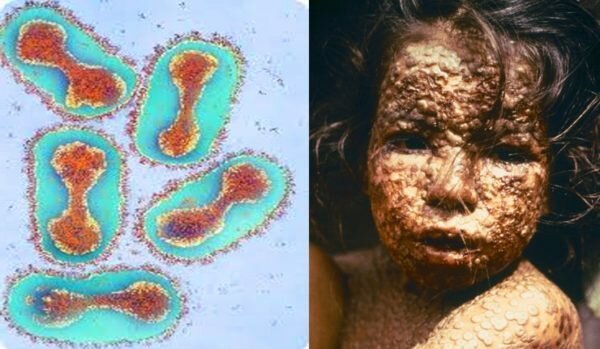

Чумная палочка

Источник:

По данным инфекциониста Максима Фишера, с 1920 по 1989 годы заболели разными формами чумы 3639 человек, 2060 из них умерли. Болезнь регистрировали в Казахстане, Туркмении, Калмыкии, Приэльбрусье, Дагестане, по всей Средней Азии и в Прикаспийской зоне.

В 2012 году опасный подвид чумного микроба выделили на Алтае неподалеку от границы с Монголией. В последующие годы фиксировались единичные случаи заражения людей в Кош-Агачском районе республики. В 2019 году бубонную форму чумы обнаружили у 10-летнего ребенка, который ел мясо больного сурка.

Черная оспа

Источник:

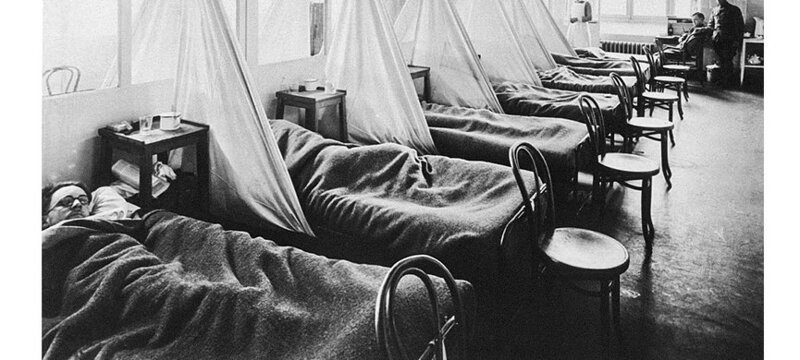

Опаснейшее заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Без прививки смертность при заражении может наступить (по разным источникам) в 20-90% случаях заражения. У излеченных меняется состав крови, появляются многочисленные осложнения. Передается воздушно-капельным путем. К 30-м годам прошлого столетия оспу, кажется, практически полностью победили, но в 1959-1960гг в Москве чуть не вспыхнула новая эпидемия этого опасного заболевания.

«Нулевым пациентом» в этой истории стал довольно известный художник-плакатист Алексей Кокорекин, дедушка известной телеведущей Ольги Кокорекиной. В декабре 1959 года он побывал в Индии и посетил там ритуал сожжения умершего от оспы брахмана. Не будучи подкованным в вопросах медицины, он и не подозревал о том, что сам стал источником опасности для окружающих. Вернувшись в Москву, Кокорекин почувствовал себя плохо, через время был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «пневмония». К сожалению, больной под утро скончался, а поняли, что именно стало причиной его смерти только после вскрытия.

К этому времени число контактировавших с Кокорекиным людей было велико — начиная от тех, кто лежал с больными в палате, и заканчивая женой, любовницей, родственниками и знакомыми, с которыми художник успел повстречаться до госпитализации.

Источник:

Всех, кто хоть как-то контактировал с плакатистом, спешно вычислили и отправили на карантин, по всей Москве объявили обязательное вакцинирование от оспы. К сожалению, без летальных исходов не обошлось. Помимо самого Кокорекина умерли еще три человека. Среди зараженных оспой оказались даже люди, которые пришли купить индийские ткани, сданные женой художника в комиссионный магазин. Поспешная вакцинация уже зараженных сыграла плохую роль, у многих людей проявились осложнения после прививки. Однако эпидемии удалось избежать.

Менингококковая инфекция

Источник:

В 1960 годы в СССР из Китая проникла опасная инфекция. Одна из форм менингококка вызывала тяжелое поражение головного мозга. При этом 30% зараженных умирали, многие преодолевшие болезнь оставались глубокими инвалидами. Существовавшие на тот момент вакцины против этой инфекции были бессильны, ни у кого из жителей страны не было к ней иммунитета.

Борьба с эпидемией заняла у врачей три-четыре года и требовала экстраординарных усилий — больных выявляли везде, в том числе на поездах, и спешно изолировали.

Еще одна вспышка менингита случилась в 1996 году, но тогда медики были к ней готовы и сумели ее быстро купировать, не дав перерасти в эпидемию. Разносчиками инфекции стали вьетнамские челноки, ездившие за товаром в Китай. Вспышку тогда удалось довольно быстро ликвидировать, потому что МИИТ по совету врачей срочно закупил вакцину и сделал прививки всем вьетнамцам. Но, как сообщают инфекционисты, заболеваемость менингитом по Москве тогда все же была превышена в два раза.

Сибирская язва

Источник:

Это болезнь нам сейчас знакома, пожалуй, только по сообщениям, что где-то в мире получен конверт со спорами сибирской язвы. Между тем, выявленная в XIX веке зараза время от времени представляет угрозу для человечества. При своевременном обнаружении и лечении смертность от сибиреязвенной болезни составляет «всего» около 30%, без лечения — почти 90%.

Плохо и то, что первая стадия болезни симптоматикой схожа с банальным гриппом, а более точная диагностика случается при практически полном поражении организма. Тогда на теле зараженного можно заметить фурункулоподобные черные поражения, при этом воспаляются лимфатические узлы, желудочно-кишечная система может сигнализировать о признаках сильного отравления.

Грамположительная палочка — возбудитель сибирской язвы — крайне устойчива к различным условиям. Чтобы добиться гибели спор этой заразы, предмет, на котором они находятся, нужно кипятить не менее часа.

Источник:

В 1979 году сибирская язва вспыхнула в Свердловске. Неподалеку от города в военной лаборатории разрабатывалось биологическое оружие, но официальной версией появления болезни стало зараженное мясо. Это было объяснимо — СССР тогда заподозрили в нарушении Конвенции о запрещении разработки и производства биологического оружия, и правду нужно было скрыть всеми возможными способами.

Советский биолог Канатжан Алибеков, который много лет посвятил созданию запрещенного оружия, рассказал,что вирус «сбежал» из лаборатории по причине банальной халатности. Один из сотрудников не сообщил коллегам надлежащим образом о том, что снял фильтр — за эту ошибку пришлось заплатить жизнями почти семидесяти жителей, погибших в результате заражения сибирской язвой.

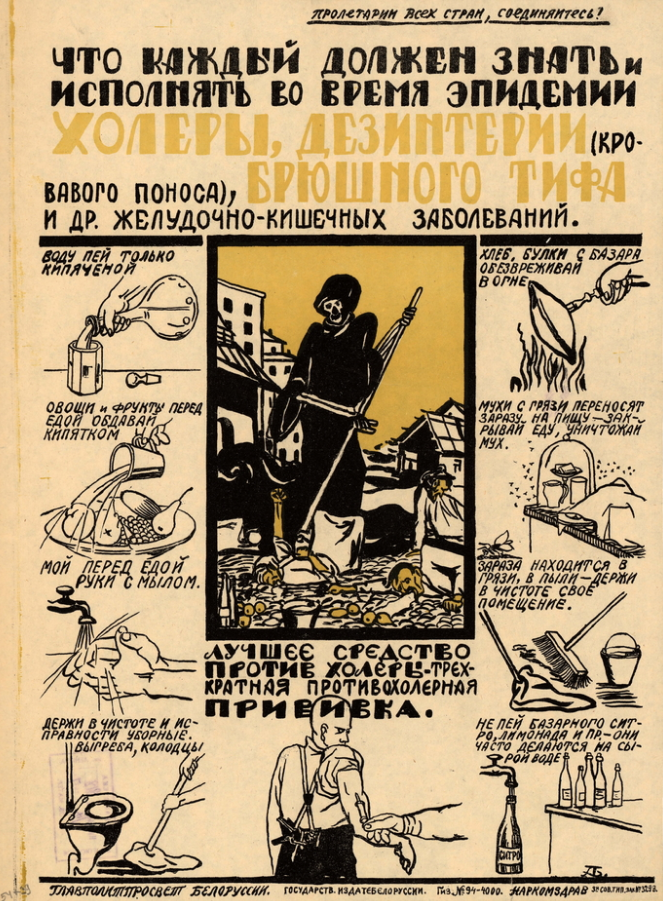

Холера

Источник:

В 1970-х годах в СССР, в Каспийском регионе, внезапно пробудилась холера. За одно лишь лето в Астрахани заболело 1270 человек, а свыше тысячи человек оказались носителями этой заразы. Версий возникновения заболеваний было две: одни врачи считали, что болезнь пришла на территорию СССР из Ирана, другие были уверены, что зараза попала в организм человека из водоема со стоячей водой.

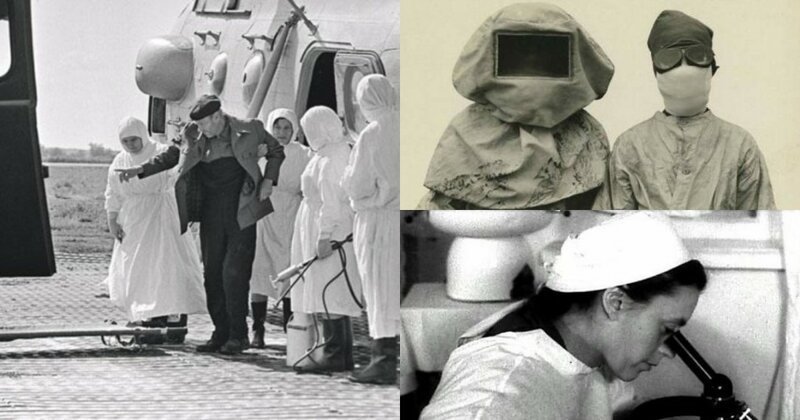

С юга она рапространилась по многим городам страны, ее обнаружили у людей в Москве, Ленинграде и в более чем в 20 городах СССР. После выявления заболевания были закрыты на карантин Астрахань, Одесса, Керчь. Выезд и въезд в города был запрещен — власти привлекли даже военнослужащих — они помогали принудительно госпитализировать людей с подозрением на холеру.

Эта вспышка заболевания не получила широкого резонанса, во-первых, из-за секретности (информация о холере тщательно фильтровалась и, конечно, не муссировалась ни прессой, ни ТВ), а кроме прочего — из-за низкой смертности — всего 1% от общего количества заболевших.

Однако вплоть до 1981 года в астраханском регионе каждый год продолжали регистрировать по одному-двум случаям заболевания, что свидетельствовало об редкой «живучести» холерных вибрионов.

Вирусы и бактерии не дремали ни в советские годы, ни сейчас. Правда, в СССР была принята массовая вакцинация, да и многие эпидемии удалось погасить в самом зародыше благодаря неукоснительно четкому соблюдению правил и самоотверженности советских врачей, чем можно неустанно восторгаться и о чем нужно и важно говорить.

Источник:

Ссылки по теме:

Любите повспоминать, как всё было раньше?

Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:

Источник

Несмотря на развитие здравоохранения в СССР нашу страну периодически охватывали эпидемические вспышки. О случаях массовых заболеваний власти старались умалчивать, поэтому у нас до сих пор нет точной статистики жертв эпидемий.

Грипп

Впервые советская Россия столкнулась с эпидемией гриппа в 1918-1919 годах, когда на планете свирепствовала «испанка». Она считается самой массовой пандемией гриппа в истории человечества. Только к маю 1918 года в Испании этим вирусом было заражено около 8 млн человек (39% населения).

По некоторым данным за период 1918-1919 годов по всей планете вирусом гриппа было заражено более 400 млн человек, около 100 млн стали жертвами эпидемии. В советской России от «испанки» умерло 3 млн человек (3,4% населения). Среди наиболее известных жертв — революционер Яков Свердлов и военный инженер Петр Капица.

В 1957 и 1959 годах Советский Союз захлестнули две волны пандемии Азиатского гриппа, подъем заболеваемости пришелся на май 1957 года, а к концу года в нашей стране гриппом болело не менее 21 млн человек.

В следующий раз вирус гриппа поразил Советский Союз в 1977-78 годах. Пандемия началась в нашей стране, за что и получила название «русский грипп». Самое страшное, что этот вирус косил преимущественно молодых людей в возрасте до 20 лет. В СССР статистика заболеваемости и смертности от этой пандемии скрывалась, в мире жертвами «русского гриппа» стали, по крайней мере, 300 тыс. человек.

Менингит

В нашей стране менингит справедливо считают болезнью скученности и плохих жилищных условий. Болезнь, летальность от которой считается одной из самых высоких в мире, приходила всегда неожиданно и также внезапно исчезла.

Менингит до сих пор является для эпидемиологов загадкой. Известно, что возбудитель постоянно живет «среди нас». Ежегодно его носителями являются от 1 до 10% россиян, но чаще всего никак не проявляя себя, под действием иммунных сил организма он погибает.

Впервые эпидемия менингита была зафиксирована в СССР в 1930-40-е годы. «Заболеваемость менингитом в те годы была колоссальной, — отмечает микробиолог Татьяна Чернышова. — Если сегодня серьезную озабоченность врачей вызывает количество заболевших, равное 2,9 человек на 100 тысяч населения, то тогда эта цифра была больше — 50 на 100 тысяч».

Эпидемию связывали с большими миграционными потоками населения страны, которые хлынули на социалистические стройки, позднее болезнь активно распространялась в казармах Великой Отечественной войны и в бараках послевоенных строек. Впрочем, после войны болеть было особенно некому, и эпидемия пошла на убыль.

Однако в 60-х годах менингит вернулся, многие врачи, впервые столкнувшиеся с болезнью, даже не знали ее симптомов. Причину вспышки эпидемиологам удалось определить только в 1997 году, когда ученые уже всерьез занялись всеми разновидностями менингококков. Оказалось, что причиной заболевания стал вирус, впервые появившийся в Китае в середине 1960-х годов и случайно занесенный в СССР.

В Советском Союзе чума считалась пережитком прошлого, хотя узкому кругу специалистов были известны все чумные эпидемии в СССР. Природным очагом чумы зачастую выступали регионы Средней Азии, Казахстана и Закавказья.

Первой эпидемией чумы в СССР считают вспышку ее легочной формы в Приморском крае в 1921 году, пришедшей из Китая. А дальше она появлялась с пугающей регулярностью:

1939 год — Москва; 1945 — юг Волжско-Уральского региона, Средняя Азия; 1946 — Прикаспийская зона, Туркмения; 1947–1948 — Астраханская область, Казахстан; 1949 — Туркмения; 1970 — Приэльбрусье; 1972 — Калмыкия; 1975 — Дагестан; 1980 — Прикаспийская зона; 1981 — Узбекистан, Казахстан. И это далеко не полный перечень эпидемий чумы в СССР.

Только после распада Советского Союза вскрылась статистика. С 1920 по 1989 год чумой заболели 3639 человек, жертвами стали 2060. Но если до войны каждая чумная вспышка уносила сотни жизней, то с середины 40-х, когда стали применять сульфидин и синьку, число жертв сократилось до нескольких десятков. С конца 50-х начали использовать стрептомицин, что позволило сократить число смертей до единиц.

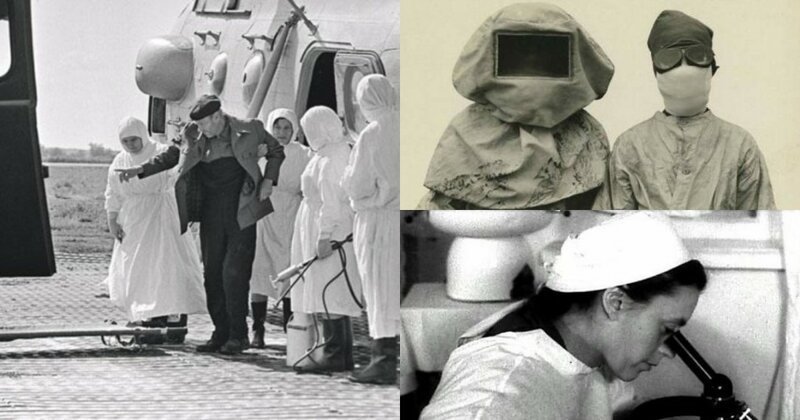

Если бы не самоотверженная работа эпидемиологов, то жертв могло быть значительно больше. Деятельность врачей строго засекречивалась. Сотрудники противочумной службы не имели права рассказывать о своей работе даже близким, иначе увольняли по статье. О целях командировки специалисты нередко узнавали только в аэропорту.

Со временем в стране была создана мощная сеть противочумных учреждений, которая успешно функционирует и по сей день. Эпидемиологи проводили ежегодные наблюдения за природными очагами чумы, специальные лаборатории исследовали штаммы, выделенные из корабельных крыс, приплывших на судах из потенциально чумных стран.

Холера

Гражданская война, социальные потрясения, разруха и голод способствовали распространению в молодом советском государстве возбудителей холеры. Тем не менее, российским медикам удалось потушить наиболее серьезные очаги этой болезни. Очень скоро руководство страны отрапортовало, что с холерой в СССР покончено.

Но в середине 1960-х годов заболевание вернулось вновь. Для планеты это была уже седьмая пандемия холеры. Начавшись в 1961 году в Индонезии, зараза очень быстро расползлась по миру. В СССР первый случай заболевания холеры «эль-тор», проникшей с торговцами наркотиками с территории Афганистана, был зафиксирован в 1965 году в Узбекской ССР. На охрану карантинной зоны власти отправили 9000 тысяч солдат. Казалось, очаг был изолирован.

Однако в 1970-м году холера вновь дала о себе знать. 11 июля в Батуми холерой заболели два студента из Средней Азии, от них она стала распространяться и на местное население. Врачи считали, что очаг заразы находился у берега моря, куда сливались сточные воды.

27 июля 1970 года первые случаи заболевания холерой были зафиксированы в Астрахани, а 29 июля уже были первые жертвы болезни. Ситуация в Астрахани стала развиваться настолько стремительно, что туда был вынужден вылететь главный санитарный врач страны Петр Бургасов.

В Астраханской области в том году созрел большой урожай бахчевых культур и помидоров, однако, движение барж загруженных продуктами было заблокировано во избежание распространения болезни в другие регионы. Астрахань приняла на себя основной удар эпидемии холеры. Всего до окончания года в Астраханской области было выявлено 1120 вибриононосителей холеры и 1270 больных, из которых 35 человек умерло.

Крупные очаги холеры возникли в Нахичевани, Херсоне, Одессе. Решением Совмина СССР всем лицам, попавшим в очаги инфекции, выдавались оплачиваемые больничные листы. Перед тем, как покинуть зоны распространения инфекции все они должны были пройти обсервацию и бактериологическое обследование. Для этих целей использовали 19 морских судов, в том числе и флагманы — теплоходы «Шота Руставели» и «Тарас Шевченко».

В очаги холеры было отгружено 7093 литров холерной вакцины, 2250 килограмм сухих питательных сред, 52428 литров жидких питательных сред, миллионы упаковок тетрациклина и огромное количество хлорной извести. Совместными усилиями эпидемию удалось приостановить. Точное число больных и погибших советские власти скрывали, однако известно, что количество жертв было менее 1% на 100 заболевших.

До середины 1980-х годов болезнь проституток, наркоманом и гомосексуалистов для СССР была чем-то эфемерным. В 1986 году министр здравоохранения РСФСР в программе «Время» сообщал: «В Америке СПИД бушует с 1981 года, это западная болезнь. У нас нет базы для распространения этой инфекции, так как в России нет наркомании и проституции».

Еще как были. Например, в «Медицинской газете» от 4 ноября 1988 года рассказывалось о наличии нескольких публичных домов почти в самом центре Ашхабада. И это только официальные сведения. Распространение СПИДА в СССР не заставило себя долго ждать. Уже к 1988 году в СССР было выявлено более 30 инфицированных.

По данным Московского научно-практического центра наркологии первые случаи заражения ВИЧ-инфекцией среди советских граждан могли происходить вследствие незащищенных половых контактов с африканскими студентами еще в конце 70-х годов.

В 1988 году была зафиксирована первая жертва СПИДА, впрочем, ранее ставить точные диагнозы было невозможно, так как первый скрининг на ВИЧ в СССР был проведен лишь в 1987 году. Первым советским гражданином, заразившимся ВИЧ считается запорожский инженер по фамилии Красичков.

Блогер Антон Носик, лично знавший пострадавшего, рассказывал, что Красичкова направили 1984 году в Танзанию на промышленное строительство, где тот, являясь пассивным гомосексуалистом, заразился через половой контакт. Приехав в 1985 году в Москву, он «одарил» этой заразой еще 30 человек.

К моменту распада СССР было зафиксировано не более 1000 случаев заболевания СПИДОм. Но в дальнейшем, несмотря на профилактические меры и повышение сексуальной грамотности населения число заболевших ВИЧ в странах СНГ стало неуклонно расти.

Источник