Эпидемия кори в воронеже

Тревожные новости сегодня, 5 марта, пришли из школы № 80, распложенной на улице Урицкого. Там у одного из учеников заподозрили корь. В учебное заведение срочно выехала медкомиссия. По информации регионального Роспотребнадзора, специалистами организован медосмотр всех учащихся и работников школы. Если диагноз у кого-нибудь подтвердится, в ближайшее время в школе проведут противоэпидемическое мероприятие – вакцинацию всех непривитых детей и сотрудников.

Напомним, 27 февраля в Воронеже стало известно о двух случаях вирусного заболевания, корь подхватили дети из одной семьи. Известно, что подростки 14 и 16 лет ездили в Тулу, именно оттуда они и привезли заразу. Сейчас школьники находятся в больнице, врачи принимают все меры, чтобы не допустить распространения вируса.

Между тем сказать, что Воронежу угрожает эпидемия кори, нельзя. Заболеваемость у нас очень низкая, особенно по сравнению с другими городами. Специалисты говорят, что за последние пять лет у нас регистрируются единичные случаи кори. Так, в 2018 году в Воронежской области диагноз подтвердился всего у 5 человек (4 из них в Воронеже). Все заразились не в нашем регионе. В 2017-м был только один случай. Врачи говорят, что чаще всего болезнь привозят в Россию мигранты из соседних стран. Последний раз вспышка кори в Воронеже фиксировалась в 2014 году, когда заболели 30 человек.

Что такое корь и как она проявляется?

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. При контакте с больным не привитые от инфекции и ранее не болевшие корью, заболевают в 100% случаев.

Симптомы заболевания на начальном этапе схожи с обычной простудой – слабость, высокая температура, головная боль, насморк. На третьи сутки появляется сыпь в виде ярких пятен. Важно вызвать на дом врача, а не идти в больницу, риск заразить окружающих очень велик. Тяжело болеют дети до года, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями. При кори возможны осложнения, особенно на систему органов дыхания и сердце.

Какие осложнения может вызвать корь?

Дети справляются с инфекцией гораздо легче, чем взрослые. Тяжёлая форма заболевания возникает чаще у людей старше 20 лет. Самые серьёзные осложнения — слепота, энцефалит, тяжелые инфекции дыхательных путей. У людей, переболевших корью, вырабатывается иммунитет на всю жизнь.

Как защититься?

Самая действенная профилактика – сделать прививку. График вакцинации рассчитан на людей с рождения до 35-летнего возраста. Медики рекомендуют ставить первую прививку ребёнку в год, затем её можно сделать в 6 лет. Если до 6-летнего возраста подросток был не привит, вакцинацию можно сделать в 15 лет. Граждане после 36 лет могут поставить прививку платно (цена 350 — 400 рублей).

- Вакцинация от кори включает два этапа.

- Вторая прививка ставится через 3 месяца после первой.

- Ревакцинация проводится через 10 лет. Но сначала нужно проверить уровень антител к кори. Если иммунитет к болезни отсутствует, прививку нужно повторить.

Важно! Взрослым людям, которые находились в контакте с больным, нужно сделать прививку не позднее трёх дней после контакта.

Как узнать привиты вы от кори или нет?

Все данные о прививках обычно фиксируются в медицинских картах (карты хранятся в детской поликлинике, затем документы должны передаваться во взрослую). Можно сделать в поликлинику запрос, попросить выписку. Если по каким-то причинам карты нет, была утеряна, к примеру, то можно сдать анализ крови и определить свой уровень антител к кори (цена от 300 – 800 рублей). Сделать это можно в поликлинике и частных диагностических центрах).

Источник

Подробнее о событии

Показать все источники

Архивный сюжет (12.03.19 в 15:46)

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Авторы инициативы предлагают ввести отдельный пенсионный налоговый вычет и рассмотреть вариант увеличения лимита по нему до 400 тыс. рублей (или как вариант до 6% от зарплаты) — по аналогии с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) первого типа.

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.

РИА Новости вчера в 14:59

На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.

Пять футболистов покинули ФК «Рубин»

Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.

Телеканал 360° вчера в 13:25

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.

ЦСКА победил «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России

Московский ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу и занял четвертое место по итогам турнира.

РИА Новости 22 июля в 21:00

Лукашенко разрешил лишить аккредитации Би-би-си и «Радио Свобода»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников пресекать «деструктив» в СМИ вплоть до лишения аккредитации.

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.

РИА Новости вчера в 21:02

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут бой 12 сентября

Два бывших чемпиона мира — 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс-младший — подписали контракт на бой.

Allboxing.ru вчера в 23:15

Нойштедтер покинет «Динамо» и вернется в Турцию

Защитник Роман Нойштедтер может покинуть московское «Динамо» и продолжить карьеру в турецкой суперлиге.

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.

Российская газета вчера в 07:25

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.

Коммерсантъ вчера в 19:08

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.

Коммерсантъ 22 июля в 20:48

Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни

Ученые назвали орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. Им оказалось не сердце, и даже не головной или спинной мозг.

SMINEWS в Иванове вчера в 23:39

Закон об упрощенном получении гражданства России вступил в силу

Федеральный закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства вступил в силу.

Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну

Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну.

Вечерняя Москва вчера в 23:21

«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Вандерсона

Согласно информации портала «Чемпионат», петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего полузащитника «Краснодара» Вандерсона.

Новый сезон чемпионата России по футболу начнётся 8 августа

Матчи первого тура сезона 2020/2021 годов Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся 8 и 9 августа. Об этом сообщает телеканал «360».

Парламентская газета вчера в 20:53

В день репетиции военно-морского парада в Петербурге разведут 4 моста

В день репетиции и непосредственного проведения парада ВМФ в Петербурге будет организован бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру.

Evo-rus.com вчера в 15:41

Источник

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 4. АиФ-Черноземье 24/01/2018

Эдуард Кудрявицкий

/ АиФ

Тревожные новости приходят с соседней Украины — заболеваемость корью по сравнению с предыдущими годами там выросла в 70 раз. Больных уже почти пять тысяч, восемь человек умерло. В Воронежскую область из соседнего государства постоянно приезжают люди. Так стоит ли паниковать?

Главная причина

Пока у нас зафиксированы лишь единичные случаи кори: в 2015 году — три, в 2016-м — один, в 2017-м — тоже один. Зато в начале 2018-го — уже два случая заражения: после поездки в Москву заболели двое детей из одной семьи. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, дети были не привиты против кори из-за отказа родителей. Случаев заболевания привитых людей пока не было.

Именно недостаточная вакцинация стала главной причиной, из-за которой Украина страдает от эпидемии. В стране большие проблемы с закупкой вакцины, и потому большая часть детей оказалась не привита.

В соответствии с действующим в России национальным календарём профилактических прививок первая инъекция против кори вводится в возрасте 12 месяцев одновременно с прививкой против эпидемического паротита (свинки). Повторно эти прививки (ревакцинация) проводятся в 6 лет. Детям старшего возраста, вплоть до 18 лет, и всем взрослым до 35 лет включительно рекомендованы прививки против кори в том случае, если они не болели, не прививались, прививались однократно или не имеют сведений о сделанных против кори прививках. Вакцинация проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Так, в 2017 году в Воронежской области против кори было привито более 36 тысяч человек, в том числе 21,7 тысяч детей, и ревакцинировано более 44 тысяч человек, в том числе 22,6 тысяч детей.

В группе риска

Массовые вспышки кори в Воронежской области наблюдались в 90-е годы. Тогда в стране мало кто помнил о прививках, и иммунитет жителей серьёзно упал. Постепенно ситуация выправилась, и, как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, сейчас в Воронежской области привито 97% населения.

Последний раз заговорили о вспышке кори в 2014 году, когда заболели около 30 приехавших к нам украинских беженцев. Все они были не привиты. В нашей области группу риска составляют около тысячи не привитых против кори детей. Все случаи связаны с отказами родителей.

С отказниками пытаются работать, но, как правило, люди выступают против вакцинации по религиозным соображениям, и их сложно переубедить. Осенью прошлого года Минздрав даже предложил наказывать родителей заболевших детей, если к болезни привёл отказ от прививки. Но пока никаких санкций не последовало.

Вдохнул и заразился

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким (до 100%) уровнем восприимчивости, то есть при встрече с вирусом не болевший корью или не привитый человек обязательно заразится. Корь опасна развитием осложнений, таких как ларингиты, бронхиты, пневмонии, менингиты и прочее. При этом заболевание у взрослых протекает тяжелее, чем у детей, с более частым развитием осложнений. Самый надёжный способ защиты — прививка, иначе нет никакой гарантии, что вирус до вас не доберётся. Бывали случаи, когда корь передавалась по системе внутридомовой вентиляции.

Оставить

комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Источник

Воронежский край не раз подвергался страшным эпидемиям, уносившим жизни десятков тысяч людей, как и в средневековой Европе. Боролись с ними разными способами: от карантинных застав, окуривания квасом и крестных ходов до воронежского эликсира, который считался панацеей от холеры. Подробнее – в материале РИА «Воронеж».

Материал подготовлен с опорой на исторический очерк «Санитарный надзор и противоэпидемические мероприятия в Воронежском крае в XVI – начале XX века», книгу «Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Воронежской области» и произведение историков Павла Попова и Бориса Фирсова «Старый Воронеж».

«Царица грозная, Чума»

Известно, что в 1600-м, 1625-м, 1655-м и 1690 годах воронежцы пережили большие эпидемии «морового поветрия – чумы». Воронежскому воеводе докладывали в 1625 году, что в «низовом казачьем городке» вымерли от «морового поветрия» почти все жители: погибли 4 тыс. человек, в живых остались всего семеро, которых мор не брал.

В 1655 году чума «учинилась» в Астрахани. Сквозь карантинные заставы астраханских ездоков не пропускали к Воронежской черте и Москве. Ответственность лежала на тех, кто заставы охранял: «заставным головам» и подьячим грозило «быть казненным безо всякой пощады», если через карантинный заслон кто-нибудь пройдет.

Больные фактически оставались без медицинской помощи. Государственное медобслуживание началось с учреждения Аптекарского приказа в 1620 году, когда хотя бы для городского населения стали открывать аптеки. Первые врачи в Воронежском крае появились в воинских частях в 1661 году. Руководить местной медициной прибыл из Москвы лекарь Андрей Бекарь с учениками, вооруженный восемью видами пластырей и 55 видами мазей. Но и эти лекарства через год выслали обратно в столицу «за ненадобностью», так как население по старинке лечилось травами и мазями собственного приготовления.

Фото – Андрей Архипов (из архива)

Эпидемии часто сопутствовали войнам. Обычно раненых лечили цирюльники и костоправы, а ухаживало за ними население. Заграничные лекари с арсеналом медикаментов обслуживали в основном царскую семью и бояр.

В 1718–1719 годах на Воронежской земле вспыхнула эпидемия чумы. Ее не удалось сдержать заставами с медицинскими пунктами, и «моровое поветрие» буквально опустошило Борисоглебск и Тамбовщину. А в 1738 году чума уничтожила более половины населения в Павловске – одних купцов умерло 700. С заразой пытались бороться огнем. Районы карантина безуспешно окуривали можжевельником. Зачумленные дома сжигали вместе со всем скарбом и даже скотом. У застав ставили виселицы и вешали как тех, кто пытался пробраться через заслоны, так и «начальников», которые не уследили за нарушителями карантина.

Последняя крупная вспышка этого заболевания в Европе произошла в 1770 году. В Россию чума попала «на солдатских штыках» после войны с турками. Эпидемия бушевала во многих провинциях, в том числе и в Воронежской губернии.

Власти старались ужесточить карантин. На всех границах российских провинций установили караулы. Карантинные службы усилили надзор за провозимыми товарами, людей, не имеющих пропуска, задерживали, а их вещи сжигали. Дворянам, купцам и мещанам предписали сидеть по домам и подавать пример остальному населению. Дома и пожитки врачи велели почаще проветривать, а зимой вымораживать. Но все эти меры мало помогали. В страхе перед чумой крестьяне бросали посевы, обрекая себя на голодную смерть, торговля останавливалась, напуганное духовенство отказывалось совершать церковные требы. В народе началось усиленное пьянство. Кульминацией паники стал чумной бунт в Москве.

Искусство делать прививки

Помимо чумы, население в больших масштабах болело оспой и тифом. В 1700 году много рабочих-кораблестроителей вымерло от «горячки», воронежские верфи пустели. В июле-августе 1703 года «на городовом и доковом деле» работало 2,5 тыс. человек, из них почти половина заболели «чумной болезнью». Умирали прежде всего приезжие, непривычные к местному климату, поэтому вскоре на верфи стали принимать жителей южных городов и сел вместо переселенцев из центральных губерний.

В 1780 году в Воронеже приказ общественного призрения открыл первую в губернии больницу на 12 коек. Прошло еще 17 лет, прежде чем в губернских городах организовали врачебные управы, состоявшие из трех врачей. Они вели учет заразных болезней, контролировали качество продуктов, наблюдали за больницами.

В 1802 году в Воронежской губернии начали прививать населению оспу. Пример показала Екатерина II, которая привила ее себе и сыну.

Спасительные прививки делали прежде всего детям. Но медиков не хватало, и уездные оспенные комитеты, которыми руководили врачи, подбирали людей для проведения вакцинации. Искусству делать прививки обучали крестьянских мальчиков. При вакцинации часто не соблюдались санитарные правила, и во время прививки человека могли заразить чем-нибудь еще, поэтому крестьяне соглашались вакцинировать своих детей неохотно. Но в конце 1869 года оспопрививание стало обязательным, проводить его начали фельдшеры. Уклонявшихся штрафовали.

«Белая нефть» и «деревянное» масло

В XIX веке в России особенно свирепствовала холера. В 1830 году она пришла в Воронеж из Астрахани и в течение сентября-октября охватила Богучарский, Павловский и Новохоперский уезды. В Богучарском уезде установили карантин, и, возможно, вследствие этого распространение холеры было невелико: заболел 131 человек, из которых 88 умерли.

Но в мае 1831 года холера вернулась. Начавшись в селах Бирюченского и Нижнедевицкого уездов, она распространилась по всей губернии. В июне эпидемия пришла в Воронеж и за месяц унесла шестую часть населения.

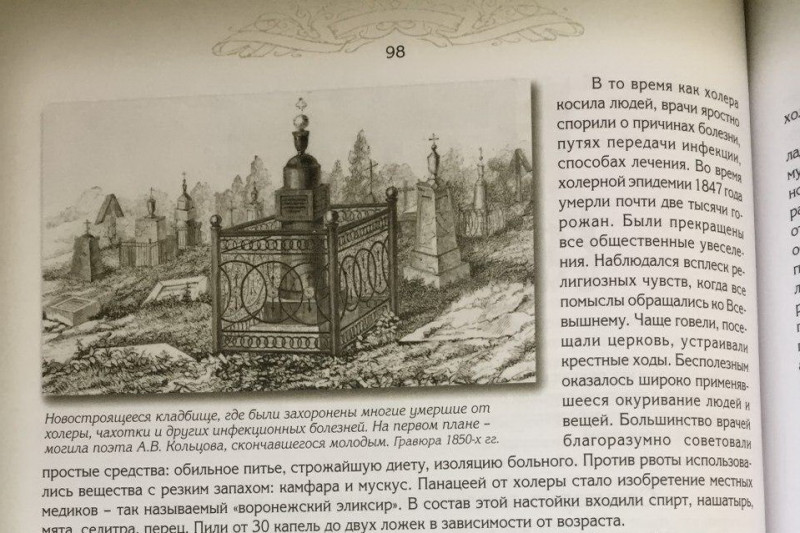

На время сильных вспышек эпидемии действовали особые правила. Жертв холеры хоронили на особых участках кладбища, часто в общих могилах, которые для дезинфекции заливали известью. Умерших от холеры и чумы должны были хоронить не позднее чем через 24 часа после смерти.

Медицинская служба и чиновники не были готовы к борьбе с холерой. Врачи часто прибегали к народной медицине. Широкое распространение получил так называемый воронежский эликсир, якобы помогавший «при холерических припадках». В его составе были спирт, нашатырь, селитра, перец, водка, уксус, «белая нефть» (конденсат с большим содержанием бензина), «деревянное» масло (низкосортное оливковое), мята. Все это смешивалось и ставилось в теплое место на 12 часов. «Воронежский эликсир» по каплям употреблялся внутрь с водкой, настоем мяты или ромашки, а также применялся для растирания тела.

Врачебная управа рекомендовала отделять заболевших в особые избы, а здоровых выводить «на высокое место», «дома же окуривать ежедневно кислым квасом, наливая оный на раскаленный камень или кирпич», проветривать и вымывать щелоком. Больного холерой врачи советовали изолировать, назначали строгую диету, обильное питье. Против рвоты использовали вещества с резким запахом: камфару и мускус.

Крестьяне вовсе не воспринимали врачей как спасателей. В уездных больницах не имелось самого необходимого. Сельское население встречалось с врачом чаще всего при рекрутских наборах, во время выездов медиков на вскрытие тел или на борьбу с эпидемией, то есть при обстоятельствах, наводивших на население страх. Фактически крестьяне не знали больницы и боялись врачей. Зато при эпидемиях холеры наблюдался всплеск религиозных чувств – воронежцы чаще говели, посещали церковь, устраивали крестные ходы.

Новые испытания

В 1846 году эпидемия холеры с новой силой поразила Воронежскую губернию и унесла жизни более 56,5 тыс. человек. С перерывами вспышки холеры продолжались два года.

В Воронеже организовали три лечебницы с большими запасами «воронежского эликсира». По городу расклеивали успокаивающие отчеты о ходе эпидемии. Но когда она наконец утихла, на население обрушилась новая напасть: голод. Суровая зима и жаркое лето привели к неурожаю, от недостатка корма начался падеж скота. Вновь вспыхнули болезни: холера, тиф, корь, скарлатина, оспа, рожа, коклюш, малярия. Зимой 1849 года вследствие голода началась цинга – заболели более 18 тыс. человек, умерли свыше 2,8 тыс. Всего за два года не стало более 200 тыс. жителей губернии – 13% населения. При этом на всю губернию было 32 врача, из которых 20 жили в Воронеже.

Крупные вспышки холеры продолжались в 1855-м, 1866-м, 1872 годах. Во время эпидемии 1892 года заболело 23 тыс. жителей губернии, умерло более 10 тыс. Для больных устраивали холерные бараки, но смертность в них была выше, чем среди оставшихся дома. На борьбу с холерой в Воронежскую губернию пригласили 23 врача, которые по очереди несли круглосуточное дежурство, а лекарства больным бесплатно отпускали из городских аптек.

Для организации помощи крестьянам Воронежской губернии, страдающим не только от холеры, но и от голода, 3 февраля 1892 года в Воронеж приехал Антон Чехов. В то время он был уже известным писателем. В письмах 1892 года Чехов называл себя «холерным врачом»: он уже принимал участие в борьбе с эпидемией в Подмосковье.

В Воронеже Чехов остановился в гостинице «Центральная» на Большой Дворянской улице (проспект Революции, 42/44).

Фото – Андрей Архипов (из архива)

Он совершил поездку в Бобровский уезд и 12 февраля отправился из Воронежа в Москву. Судьба воронежских крестьян волновала писателя еще и потому, что здесь были его корни: прадед писателя, уроженец Воронежской губернии Михаил Чехов, был крепостным крестьянином помещицы Евдокии Тевяшовой. Он выкупил себя и семью из крепостничества и в 1820 году обосновался в хуторе Неровновка Степнянского поселения, в 12 верстах к югу от Ольховатки. У него было пятеро сыновей: Иван, Семен, Артем, Василий и Егор – дед писателя.

В 1865 году после земской реформы все больницы, аптеки и медицинские кадры переданы от приказов общественного призрения земскому управлению: 12 больниц с 174 койками, 47 врачей, 68 лекарских помощников и 36 повивальных бабок. Но медицинской помощи все равно не хватало.

Конец XIX века ознаменовался ростом туберкулеза, для борьбы с которым врачи требовали открытия специализированных больниц. Свирепствовал сифилис: в 1880 году Воронежская губерния занимала 21-е место по заболеваемости сифилисом среди губерний в России, а через 10 лет – уже четвертое.

Также одно из первых мест Воронежская губерния занимала по заболеваемости дифтерией, поражавшей не только детей, но и взрослых и дававшей высокий процент смертности. По отчету губернской управы за 1882 год, из 8 тыс. человек, заболевших во всех уездах, умерли 3,2 тыс. «Не проходило того дня, чтобы в каждом селе не было несколько похорон: мрут дети, мрут и взрослые. Число заболеваний той или другой болезнью увеличивается, увеличивается и смертность», – значится в документах Бобровского уезда.

«Безотрадная тоска»

Период с конца XVIII по начало XX века характеризовался антисанитарией и нехваткой медицинской помощи. Первые санитарные меры в Воронеже начали принимать еще при Петре I: в 1709 году вышел указ о содержании в чистоте улиц города и о вывозе за городскую черту нечистот. Следить за чистотой должны были «санитарные блюстители» – десятники. Но все же по санитарному состоянию Воронежская губерния оставалась в числе отсталых. Даже сам Воронеж был в крайне запущенном состоянии.

В 1882 году газета «Дон» писала: «Мало отрадного представлялось в былое время пешеходу, которого необходимость заставила прогуляться по улицам города, особенно темной ночью. Перспектива бесконечных заборов наводила какую-то безотрадную тоску; построенные по одному шаблону ворота, окрашенные черной краской, только изредка прерывались домом, выстроенным окнами на улицу. Но эти окна редко когда светились и тем давали возможность ориентироваться запоздавшему путнику среди окружающего мрака. Уличных фонарей не существовало, а о мостовых и помину не было. Лишь только свечереет – жизнь в городе как бы замирала». Мусор на улицах не убирался месяцами, отсутствие канализации порождало массовые эпидемические заболевания.

Приречная часть Воронежа была подвержена наводнениям, а болота можно было встретить не только в речной пойме, но даже в верхней части города. В середине XIX века местный врач Малышев писал: «Горячки и лихорадки будут существовать в Воронеже до тех пор, пока воронежцы не позаботятся о чистоте своих жилищ, об иссушении болот и уничтожении мусорных куч и буераков с водою».

Преобладающими болезнями в то время были лихорадки, тиф, ревматизмы, воспаления легких и плевры, болезни глаз. Горячками называли самые разные заболевания, для которых было характерно «болезненное состояние, когда человек несколько дней кряду имеет изнеможение, жар во всем теле, пульс ускоренный, жажду…»

«Особая нечистоплотность»

Большой проблемой для воронежцев была чистота воздуха. Пыль от известковых мостовых весной и летом густым слоем оседала в комнатах, и многие страдали от «воспаления глаз», не говоря уже об органах дыхания.

Решительная борьба с антисанитарией началась в 1879 году, когда городской голова Алексей Аносов лично сделал обширный доклад: «Улицы, площади, дворы частных домовладельцев покрыты сплошь толстым слоем навоза, других нечистот и отбросов домашнего хозяйства. Ретирады (туалеты) переполнены, помойные ямы тоже. Можно ли ожидать иного положения, когда городские площади и улицы очищаются раз в год с наступлением весны… Главная рыночная площадь (Щепная, Хлебная, Смоленская), составляющая с прилегающими к ней кварталами населенную и большую часть города, отличается особой нечистоплотностью».

В 1880 году в связи с очередной волной дифтерита создали городской санитарный совет во главе с городским головой. В декабре того же года в Воронеж пригласили санитарного врача Михаила Капустина, до этого занимавшегося санитарными проблемами Петербурга. На многие из вопиющих проблем антисанитарии воронежцам открыл глаза именно Капустин. Он установил, что около половины взрослых воронежцев умирает от легочной чахотки, тифа и острых воспалений органов дыхания, поэтому необходим строгий контроль за чистотой воздуха, почвы и воды.

Доклад Капустина «Санитарные задачи города Воронежа» на 212 страниц представляет собой настоящее научное исследование. Рассадниками грязи были признаны не только торговые площади, но и кварталы, примыкавшие к монастырям, ведь Воронеж посещали тысячи богомольцев.

Общественных ретирад было мало, и нужду справляли прямо на улицах. В результате пыль, взятая на анализ в ограде Девичьего монастыря, содержала до 60% органических веществ. К тому же воронежцы повсеместно держали лошадей и коров, а стадо прогоняли прямо по городским улицам, поднимая жуткую пыль. Удаление нечистот затруднял сложный рельеф, овраги и обрывы становились местом стихийных свалок. Через почву нечистоты попадали в реку, а оттуда в водопровод.

Весной, когда сходил снег, над городом устанавливалось невыносимое зловоние, резко возрастал спрос на уборщиков и золотарей – ассенизаторов. При этом часто хозяин не мог себе позволить их услуги из-за высоких цен. К уборке привлекали поденщиков, арестантов, военнопленных после русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

«В луже утопла лошадь»

Городские власти обязывались убирать площади и территории, примыкавшие к казенным зданиям, а за чистотой остальных территорий должны были следить домовладельцы. Самые состоятельные их них (около трети) держали дворников, остальные сами занимались уборкой. За невыполнение этих обязанностей полагались штрафы и аресты, и об этом сохранилось немало полицейских протоколов. Но даже такие меры не помогали сделать город чистым. А городская дума постоянно пыталась сократить расходы на санитарию и не слишком поддерживала деятельность санврачей.

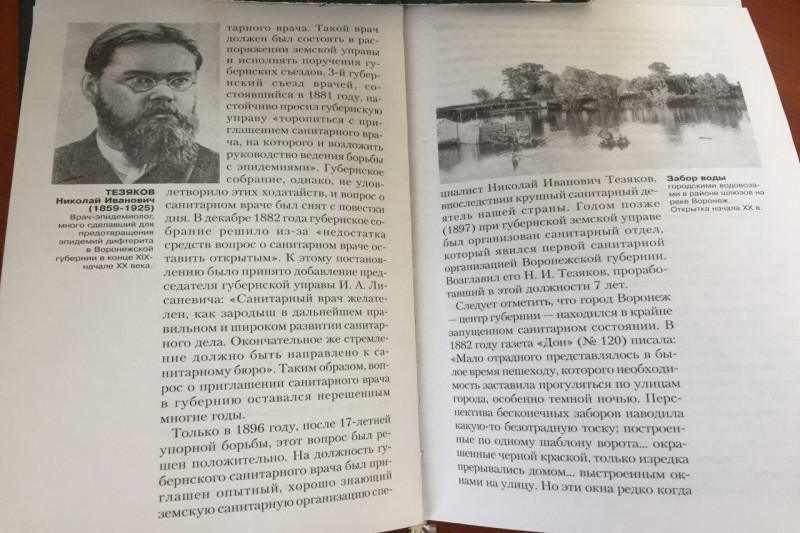

Губернские врачи с 1880 года настаивали на необходимости назначения земского губернского санитарного врача, но власти упорно отговаривались недостатком средств. Только в 1896 году на эту должность назначили Николая Тезякова – эпидемиолога, много сделавшего для предотвращения эпидемий дифтерита в губернии.

Годом позже появился городской санитарный совет. Санврачи, помимо борьбы с эпидемиями, вели контроль за школами, базарами, ярмарками, кустарными промыслами, источниками водоснабжения, делали доклады о соблюдении мер гигиены. Но победить антисанитарию еще долго не удавалось. В 1900 году врач Шингарев указывал, что из 1,3 тыс. усадеб дворянской части города более тысячи не имеют помойных ям, а 23 двора – даже отхожих мест. «В конце Садовой улицы в громадной луже-озере утопла несчастная крестьянская лошадка», – писал Шингарев.

Собственный обоз по вывозу нечистот городская управа завела лишь в 1901 году. При этом ассенизаторы часто халтурили и выливали содержимое бочек в канаву на окраинной Лесной улице. Эта улица и без того отличалась антисанитарией. Когда в 1892 году Дума переименовала Лесную в Кольцовскую в честь поэта, местная интеллигенция возмущалась: «Ее следовало бы назвать Грязной, Навозной – это было бы ближе к истине».

К июню 1914 года река настолько загрязнилась, что в ней стала всплывать дохлая рыба. «Наша река – мертвое не озеро, а болото в самом непродолжительном времени. Вымирали раки, умирают рыбы, то же самое будет и с жителями», – строила мрачные прогнозы газета «Воронежский телеграф».

Вплоть до революции 1917 года санитарную обстановку Воронежа улучшать удавалось лишь с переменным успехом. Бичом общества оставалась чахотка (туберкулез), и больным рекомендовали в качестве лечения лишь переехать в теплый климат. Но большинство воронежцев не могли себе этого позволить и жили в сырых, плохо отапливаемых домах. Дети часто болели золотухой – она считалась разновидностью чахотки.

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Источник