Как пишется бронхиальная астма

×òî òàêîå «ÀÑÒÌÀ ÁÐÎÍÕÈÀËÜÍÀß»? Êàê ïðàâèëüíî ïèøåòñÿ äàííîå ñëîâî. Ïîíÿòèå è òðàêòîâêà.

ÀÑÒÌÀ ÁÐÎÍÕÈÀËÜÍÀß ìåä.

Áðîíõèàëüíàÿ àñòìà (ÁÀ) õðîíè÷åñêîå âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ãèïåððåàêòèâíîñòüþ áðîíõîâ. Îñíîâíîå êëèíè÷åñêîå ïðîÿâëåíèå -ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþùèå ïðèñòóïû çàòðóäí¸ííîãî äûõàíèÿ èëè óäóøüÿ, âûçûâàåìûå îáðàòèìîé ðàñïðîñòðàí¸ííîé îáñòðóêöèåé áðîíõîâ âñëåäñòâèå áðîíõîñïàçìà, îò¸êà ñëèçèñòîé îáîëî÷êè, ãèïåðñåêðåöèè ñëèçè è äèñêðèíèè. ×àñòîòà. Ó âçðîñëûõ 3% âñåãî íàñåëåíèÿ, ó äåòåé äî 7%. Âñåãî â ìèðå íàñ÷èòûâàþò îêîëî 100 ìëí. áîëüíûõ ÁÀ (äàííûå ÂÎÇ). Ïðåîáëàäàþùèé ïîë: äåòè äî 10 ëåò ìóæñêîé; âçðîñëûå æåíñêèé. Êëàññèôèêàöèè

Ýòèîëîãè÷åñêàÿ

Ïðåèìóùåñòâåííî àëëåðãè÷åñêàÿ (àòîíè÷åñêàÿ) ÁÀ, ðàçâèâàþùàÿñÿ ïî I (IgE-îïîñðåäîâàííîìó) òèïó àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé

Íåàëëåðãè÷åñêàÿ ÁÀ

Ñìåøàííàÿ ÁÀ

Íåóòî÷í¸ííàÿ ÁÀ.

çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè òÿæåñòè

˸ãêîå ýïèçîäè÷åñêîå, ìåíåå 1 ïðèñòóïà â íåäåëþ, íî÷íûå ñèìïòîìû ðåæå 1 ð/ìåñ, êîðîòêèå îáîñòðåíèÿ (îò íåñêîëüêèõ ÷àñîâ äî íåñêîëüêèõ äíåé), îòñóòñòâèå ñèìïòîìîâ è íîðìàëüíàÿ ôóíêöèÿ ë¸ãêèõ â ìåæïðèñòóïíûé ïåðèîä, îáú¸ì ôîðñèðîâàííîãî âûäîõà çà 1 ñ (ÎÔÂ,) è ïèêîâàÿ îáú¸ìíàÿ ñêîðîñòü âûäîõà (ÏÎÑ) >80% îò äîëæíîãî, êîëåáàíèÿ ÏÎÑ <20%

˸ãêîå ïåðñèñòèðóþùåå. ñèìïòîìû ÷àùå 1 ð/íåä, íî íå åæåäíåâíî; íî÷íûå ñèìïòîìû ÷àùå 3 ð/ìåñ, îáîñòðåíèÿ ìîãóò íàðóøàòü íîðìàëüíóþ àêòèâíîñòü è ñîí, ÏÎÑ è/èëè ÎÔÂ, >80% îò äîëæíîãî, êîëåáàíèÿ ÏÎÑ äî 30%

Ñðåäíåòÿæ¸ëîå: åæåäíåâíûå ñèìïòîìû, îáîñòðåíèÿ íàðóøàþò àêòèâíîñòü è ñîí, íî÷íûå ñèìïòîìû ÷àùå 1 ð/íåä, åæåäíåâíûé ïðè¸ì èíãàëÿöèîííûõ Â-àãîíèñòîâ, ÏÎÑ è/èëè ÎÔÂ, îò 60 äî 80% îò äîëæíîãî, êîëåáàíèÿ ÏÎÑ 20-30%

Òÿæ¸ëîå, ïîñòîÿííûå ñèìïòîìû, ÷àñòûå îáîñòðåíèÿ, ÷àñòûå íî÷íûå ñèìïòîìû, ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè îãðàíè÷èâàþò ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü, ÏÎÑ, ÎÔÂ, <60% îò äîëæíîãî, êîëåáàíèÿ ÏÎÑ >30%.

Îñîáûå ôîðìû ÁÀ

Àñïèðèíîâàÿ ÁÀ

Õàðàêòåðèçóåòñÿ íåïåðåíîñèìîñòüþ àñïèðèíà è äðóãèõ ÍÏÂÑ, ïðîÿâëÿþùåéñÿ òÿæ¸ëûìè ïðèñòóïàìè óäóøüÿ, âïëîòü äî ðàçâèòèÿ àñòìàòè÷åñêîãî ñòàòóñà (ÀÑ)

×àñòî ñî÷åòàåòñÿ ñ ðåöèäèâèðóþùèì ïîëèïîçíûì ðèíîñèíóñèòîì. Îñîáåííîñòè òåðàïèè:

Èñêëþ÷åíèå ïðè¸ìà ÍÏÂÑ, â ò.÷. â âèäå êîìáèíèðîâàííûõ ïðåïàðàòîâ, à òàêæå ïðîäóêòîâ, ñîäåðæàùèõ ïðèðîäíûå ñàëèöèëàòû

Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïóñòèìî ïðèìåíåíèå ñàëèöèëàòà íàòðèÿ, ñàëèöèëàìèäà èëè ïàðàöåòàìîëà (ñíà÷àëà 1 /4 òàáëåòêè, ÷åðåç 2-3 ÷ ïîëíàÿ äîçà)

Àñòìà ó áåðåìåííûõ

Ïðèáëèçèòåëüíî ó 30% áîëüíûõ áåç äèíàìèêè, â 30% óëó÷øåíèå, â 25% óõóäøåíèå

Îñíîâíàÿ óãðîçà äëÿ æèçíè ïëîäà -ãèïîêñèÿ êàê ñëåäñòâèå íåêîíòðîëèðóåìîé ÁÀ

Ñëåäóåò èçáåãàòü íàçíà÷åíèÿ ïðåïàðàòîâ, ïðîòèâîïîêàçàííûõ ïðè áåðåìåííîñòè.

Ýòèîëîãèÿ

Ðàçëè÷àþò ïðè÷èòîçíà÷èìûå ôàêòîðû, ïðèâîäÿùèå ê ðàçâèòèþ âîñïàëåíèÿ âîçäóõîíîñíûõ ïóòåé, è ïðîâîêàòîðû (òðèããåðû), âîçäåéñòâóþùèå íà âîñïàë¸ííûå áðîíõè è ïðèâîäÿùèå ê ðàçâèòèþ ïðèñòóïà ÁÀ.

Ïðè÷èííîçíà÷èìûå ôàêòîðû (ôàêòîðû ðèñêà)

Íàñëåäñòâåííîñòü

Àëëåðãåíû (îñîáåííî âàæåí ðàííèé êîíòàêò â ïåðâûå 6 ìåñ æèçíè)

Ïðîäóêòû êëåùåé äîìàøíåé ïûëè (Dermatophagoides pteronyssinus) îñíîâíàÿ ïðè÷èíà àòîíè÷åñêîé ÁÀ

Ñïîðû ïëåñíåâûõ ãðèáîâ

Ïûëüöà ðàñòåíèé

Ïåðõîòü, øåðñòü, áåëêè âûñîõøèõ ñëþíû è ìî÷è äîìàøíèõ æèâîòíûõ (êîøêè, ñîáàêè)

Ïòè÷èé ïóõ

Àëëåðãåíû òàðàêàíîâ

Ïèùåâûå àëëåðãåíû

Ëåêàðñòâåííûå àëëåðãåíû

Êóðåíèå (àêòèâíîå è ïàññèâíîå).

Ïðîâîêàòîðû (òðèããåðû) ÁÀ

Èíôåêöèîííûå (ïðåæäå âñåãî ÎÐÂÈ)

Ïðè¸ì Â-àäðåíîáëîêàòîðîâ

Âîçäóøíûå ïîëëþòàíòû (S02, N02 è äð.)

Àñïèðèí è äðóãèå ÍÏÂÑ ó áîëüíûõ ñ àñïèðèíîâîé ÁÀ

Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà

Ðåçêèå çàïàõè

Õîëîäíûé âîçäóõ

Ñèíóñèò

Æåëóäî÷íî-ïèùåâîäíûé ðåôëþêñ.

Ãåíåòè÷åñêèå àñïåêòû. Ïðèìåðû íàñëåäñòâåííûõ çàáîëåâàíèé, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ ïðîÿâëåíèÿìè áðîíõèàëüíîé àñòìû:

Íî÷íàÿ àñòìà («109690, 5q22-5q24, äåôåêò ãåíà ADRB2 Â2-àäðåíåðãè÷åñêîãî ðåöåïòîðà, R)

Íàðóøåíèå ðåãóëÿöèè óðîâíÿ IgE â ñûâîðîòêå (IgE-çàâèñè-ìàÿ àëëåðãè÷åñêàÿ áðîíõèàëüíàÿ àñòìà è íàñìîðê, àòîíè÷åñêàÿ ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, {{}} 147050, Ilql2-ql3, ãåí IGER, R)

Ñî÷åòàíèå áðîíõèàëüíîé àñòìû, ïîëèïîçà íîñà è íåïåðåíîñèìîñòè àñïèðèíà (òðèàäà ASA, 208550, R)

Ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè àöåòèëãèäðîëàçû ôàêòîðà àêòèâàöèè òðîìáîöèòîâ âûñîê ðèñê ðàçâèòèÿ òÿæ¸ëûõ ôîðì áðîíõèàëüíîé àñòìû

Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü âîçäóõîíîñíûõ ïóòåé (*600807, 5q31 -q33, ãåí BHR1, R vs. ìíîãîôàêòîðíîå)

Ãèïåðáðàäè-êèíèíåìèÿ(* 143850,R).

Ïàòîãåíåç

Ðàçâèòèå îñîáîé ôîðìû âîñïàëåíèÿ áðîíõîâ, ïðèâîäÿùåãî ê ôîðìèðîâàíèþ èõ ãèïåððåàêòèâíîñòè (ò.å. ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ðàçëè÷íûì íåñïåöèôè÷åñêèì ðàçäðàæèòåëÿì ïî ñðàâíåíèþ ñ íîðìîé); âåäóùàÿ ðîëü â âîñïàëåíèè ïðèíàäëåæèò ýîçèíîôè-ëàì, òó÷íûì êëåòêàì è ëèìôîöèòàì

Âîñïàë¸ííûå ãèïåððåàêòèâíûå áðîíõè ðåàãèðóþò íà âîçäåéñòâèå òðèããåðîâ (ñì. âûøå) ñïàçìîì ãëàäêèõ ìûøö äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ãèïåðñåêðåöèåé ñëèçè, îò¸êîì è âîñïàëèòåëüíîé êëåòî÷íîé èíôèëüòðàöèåé ñëèçèñòîé îáîëî÷êè äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ïðèâîäÿùèìè ê ðàçâèòèþ îáñòðóêòèâíîãî ñèíäðîìà, êëèíè÷åñêè ïðîÿâëÿþùåãîñÿ â âèäå ïðèñòóïà îäûøêè èëè óäóøüÿ.

Ïàòîìîðôîëîãèÿ

Ñëèçèñòûå ïðîáêè â áðîíõàõ

Ãèïåðïëàçèÿ ãëàäêèõ ìûøö áðîíõîâ

Îò¸ê ñëèçèñòîé îáîëî÷êè

Óòîëù¸ííàÿ áàçàëüíàÿ ìåìáðàíà

Ýìôèçåìà ë¸ãêèõ.

Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà (ñèìïòîìû ïðîÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ìåæäó 2 è 4 ÷ íî÷è)

Ïðèñòóï óäóøüÿ èëè ýêñïèðàòîðíîé îäûøêè.

Êàøåëü.

Òàõèêàðäèÿ.

Ñóõèå ñâèñòÿùèå (æóææàùèå) õðèïû, óñèëèâàþùèåñÿ íà âûäîõå è âûñëóøèâàåìûå êàê ïðè àóñêóëüòàöèè, òàê è íà ðàññòîÿíèè (ò.í. äèñòàíöèîííûå õðèïû).

Êîðîáî÷íûé ïåðêóòîðíûé çâóê (ãèïåðâîçäóøíîñòü ë¸ãî÷íîé òêàíè).

Ïðè òÿæ¸ëîì òå÷åíèè ïðèñòóïà

Óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà äûõàòåëüíûõ øóìîâ

Öèàíîç

Ïàðàäîêñàëüíûé ïóëüñ (ïàäåíèå ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ íà âäîõå)

Ó÷àñòèå â àêòå äûõàíèÿ âñïîìîãàòåëüíîé äûõàòåëüíîé ìóñêóëàòóðû

Âûíóæäåííîå ïîëîæåíèå ñèäÿ, îï¸ðøèñü ðóêàìè íà êîëåíè (èëè ñïèíêó êðîâàòè, ñòóëà).

Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ

Îáùèé àíàëèç êðîâè âîçìîæíà ýîçèíîôèëèÿ

Ìèêðîñêîïè÷åñêèé àíàëèç ìîêðîòû áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýîçèíîôèëîâ, ýïèòåëèÿ, ñïèðàëè Êóðøìàííà, êðèñòàëëû Øàðêî-Ëåéäåíà

Èññëåäîâàíèå ãàçîâîãî ñîñòàâà àðòåðèàëüíîé êðîâè.

Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ

Èññëåäîâàíèå ôóíêöèé ë¸ãêèõ, ïðåæäå âñåãî ÎÔÂ, è ÏÎÑ

Ñíèæåíèå ÏÎÑ èëè ÎÔÂ, íèæå 80% îò íîðìàëüíûõ äëÿ äàííîãî ïàöèåíòà çíà÷åíèé

Îáðàòèìîñòü îáñòðóêöèè (óâåëè÷åíèå ÏÎÑ èëè ÎÔÂ, ïîñëå ïðè¸ìà áðîíõîëèòèêà íà 15% è áîëåå)

Êîëåáàíèÿ ÏÎÑ

(öèðêàäèûå ðèòìû) â òå÷åíèå ñóòîê âå÷åðíèå ïîêàçàòåëè ÏÎÑ ó

äàðîâûõ ëèö ïðåâûøàþò óòðåííèå íå áîëåå ÷åì íà 10%.

Êîæíûå ïðîáû äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðè÷èííîçíà÷èìûõ àëëåðãåíîâ.

Âûÿâëåíèå ãèïåððåàêòèâíîñòè áðîíõîâ (ïðîâîêàöèîííûå ïðîáû ñ ãèñòàìèíîì, àöåòèëõîëèíîì, ãèïåðòîíè÷åñêèì ð-ðîì NaCl, õîëîäíûì âîçäóõîì, ôèçè÷åñêîé íàãðóçêîé èëè ïðåäïîëîæèòåëüíî ïðè÷èííî-çíà÷èìûì àëëåðãåíîì).

Ðåíòãåíîãðàôèÿ îðãàíîâ ãðóäíîé êëåòêè (îáû÷íî îäíîêðàòíî) ãèïåðâîçäóøíîñòü ë¸ãî÷íîé òêàíè.

Áðîíõîñêîïèÿ (ðåäêî).

Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç

ÕÎÇË

ÎÐÂÈ

Àñòìàòè÷åñêèé âàðèàíò óçåëêîâîãî ïåðèàðòåðèèòà

Ëàðèíãîñïàçì

Àñïèðàöèÿ èíîðîäíîãî òåëà

Ãèïåðâåíòèëÿöèîííûé ñèíäðîì

Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíûé ïíåâìîíèò

Ó äåòåé ìóêîâèñöèäîç è áðîíõèîëèò.

Ëå÷åíèå:

Òàêòèêà âåäåíèÿ

Âûÿâëåíèå ôàêòîðîâ, âûçûâàþùèõ îáîñòðåíèå ÁÀ, è óñòðàíåíèå èëè îãðàíè÷åíèå êîíòàêòà ñ òðèããåðàìè

Äèåòà áàçèñíàÿ ãèïîàëëåðãåííàÿ

Îáó÷åíèå áîëüíîãî

Íàáëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì, çà ÷àñòîòîé èñïîëüçîâàíèÿ èíãàëÿòîðà, çà ïðèìåíåíèåì äðóãèõ ËÑ

Áàçèñíàÿ ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ

Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ëå÷åíèÿ îáîñòðåíèé

Äèñïàíñåðíîå íàáëþäåíèå.

Ëåêàðñòâåííàÿ òåðàïèÿ

Áðîíõîðàñøèðÿþùèå ñðåäñòâà

Ñòèìóëÿòîðû àäðåíåðãè÷åñêèõ ðåöåïòîðîâ.

Ñòèìóëÿòîðû à- è Â-àäðåíîðåöåïòîðîâ: àäðåíàëèíà ãèäðîõëîðèä (ï/ê).

Ñòèìóëÿòîðû B1- è B2-àäðåíîðåöåïòîðîâ (íåñåëåêòèâíûå): èçîïðåíàëèíà ãèäðîõëîðèä (èçàäðèí), îðöèïðå-íàëèíà ñóëüôàò.

Ñòèìóëÿòîðû Â2-àäðåíîðåöåïòîðîâ (ñåëåêòèâíûå). Êîðîòêîãî äåéñòâèÿ (ôåíîòåðîë, ñàëüáóòàìîë, òåðáóòàëèí) ïðè îñòðûõ ïðèñòóïàõ è äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðèñòóïîâ, âûçâàííûõ ôèçè÷åñêîé íàãðóçêîé èëè äðóãèìè ïðîâîöèðóþùèìè âîçäåéñòâèÿìè; ïðèìåíÿþò â âèäå êàðìàííûõ äîçèðóåìûõ èíãàëÿòîðîâ, ïîðîøêîâûõ èíãàëÿòîðîâ èëè ðàñòâîðîâ äëÿ èíãàëÿöèé ÷åðåç íåáóëàéçåð. Äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ (ñàëüìåòåð, âîëìàêñ) äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðèñòóïîâ, â ò.÷. ïîÿâëÿþùèõñÿ â íî÷íîå âðåìÿ; ïðèìåíÿþò â äîçèðîâàííûõ èíãàëÿòîðàõ èëè òàáëåòêàõ.

Ìåòèëêñàíòèíû: òåîôèëëèí äëÿ ëå÷åíèÿ èëè â ñî÷åòàíèè ñ àäðåíîñòèìóëÿòîðàìè ïðè îñòðîì ïðèñòóïå; àìèíî-ôèëëèí (ýóôèëëèí) â/â èëè â/ì ïðè îñòðîì ïðèñòóïå, îñîáåííî ïðè íåýôôåêòèâíîñòè àýðîçîëåé; ïðåïàðàòû òåî-ôèëëèíà ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ (íàïðèìåð, òåîïýê, âåíòàêñ, ðåòàôèë) âíóòðü äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íî÷íûõ ïðèñòóïîâ.

Àíòèõîëèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà (íàïðèìåð, àòðîâåíò [èïðàò-ðîïèóì áðîìèä], òðîâåíòîë, áåðîäóàë [êîìáèíèðîâàííûé ïðåïàðàò ôåíîòåðîëà è àòðîâåíòà]) â îñíîâíîì ïðè âûðàæåííîé áðîíõîðåå, à òàêæå ïðè ïðèñòóïå (÷àùå â ñî÷åòàíèè ñ Â2-àäðåíîñòèìóëÿòîðàìè).

Ãëþêîêîðòèêîèäû

Äëÿ èíãàëÿöèé áåêëîìåòàçîíà äèïðî-ïèîíàò, ïóëüìèêîðò, ôëèêñîòèä, ôëóíèçîëèäà àöåòàò (èíãà-êîðò)

Ðåçîðáòèâíîãî äåéñòâèÿ (íàïðèìåð, ïðåäíèçîëîí, ìå-òèëïðåäíèçîëîí, òðèàìöèíîëîí).

Ñòàáèëèçàòîðû ìåìáðàí òó÷íûõ êëåòîê (êðîìîãëèêàò íàòðèÿ [êðîìîëèí-íàòðèé], íåäîêðîìèë-íàòðèé, êåòîòèôåí, äèòåê [êðîìîëèí-íàòðèé è ôåíîòåðîë]) èíãàëÿöèîííî òîëüêî äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðèñòóïîâ.

Èíãèáèòîðû ëåéêîòðèåíîâ äëÿ ëå÷åíèÿ, ïðèìåíÿþò âíóòðü

Àíòàãîíèñòû ëåéêîòðèåíîâûõ ðåöåïòîðîâ (íàïðèìåð çàôèð-ëóêàñò [àêîëàò], ìîíòåëóêàñò [ñèíãóëàð])

Èíãèáèòîðû ñèíòåçà ëåéêîòðèåíîâ (íàïðèìåð, çèëåóòîí). Áàçèñíàÿ òåðàïèÿ. Ðåêîìåíäîâàí ñòóïåí÷àòûé ïðèíöèï ôàðìàêîòåðàïèè (â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè òÿæåñòè ÁÀ).

˸ãêàÿ èíòåðìèòòèðóþùàÿ àñòìà: áðîíõîëèòèêè êîðîòêîãî äåéñòâèÿ Â2-àäðåíîìèìåòèêè (ïðè íåîáõîäèìîñòè, íî íå áîëåå 3 ð/íåä); ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ïðåïàðàòû íå ïîêàçàíû.

˸ãêàÿ ïåðñèñòèðóþùàÿ àñòìà. Åæåäíåâíî: 1) Êðîìîëèí-íàòðèé èëè íåäîêðîìèë-íàòðèé èëè ãëþêîêððòèêîèäû èíãàëÿöèîííî 200-500ìêã; 2) Áðîíõîëèòèêè ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ (òåîôèëëèí èëè Â2-àäðåíîìèìåòèêè); 3) Áðîíõîëèòèêè êîðîòêîãî äåéñòâèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè, íî íå áîëåå 3-4 ð/ñóò).

Ñðåäíåòÿæ¸ëàÿ àñòìà. Åæåäíåâíî: 1) Ãëþêîêîðòèêîèäû èíãàëÿöèîííî 800-2 000 ìêã; 2) Áðîíõîëèòèêè ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ; 3) Áðîíõîëèòèêè êîðîòêîãî äåéñòâèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè, íî íå áîëåå 3-4 ð/ñóò).

Òÿæ¸ëàÿ àñòìà. Åæåäíåâíî: 1) Ãëþêîêîðòèêîèäû èíãàëÿöèîííî 800-2 000 ìêã, ïðè íåîáõîäèìîñòè ãëþêîêîðòèêîè-äû ðåçîðáòèâíî (íàïðèìåð, ïðåäíèçîëîí 0,5 ìã/êã âíóòðü êîðîòêèì êóðñîì); 2) Áðîíõîëèòèêè ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ; 3) Áðîíõîëèòèêè êîðîòêîãî äåéñòâèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè.

Êóïèðîâàíèå ïðèñòóïà

Àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå

Îêñèãåíîòåðàïèÿ

Â-àäðåíîìèìåòèêè (ñàëüáóòàìîë) 1-2 äîçû ÷åðåç ñïåéñåð èëè íåáóëàéçåð êàæäûå 20 ìèí â òå÷åíèå ÷àñà èëè.

Àäðåíàëèíà ãèäðîõëîðèä (0,01 ìë/êã 0,1% ð-ðà äî 0,3 ìë âçðîñëûì, 0,2 ìë äåòÿì) ï/ê; ìîæíî ïîâòîðèòü 1-2 ðàçà êàæäûå 20-30 ìèí; òàêæå âîçìîæíî íàçíà÷åíèå òåðáóòàëè-íà â òîé æå äîçå.

Ïðè íåýôôåêòèâíîñòè Â2-àäðåíîìèìåòèêîâ è/èëè èíúåêöèé àäðåíàëèíà ýóôèëëèí 5-6 ìã/êã â/â â òå÷åíèå 20 ìèí, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðèòü ÷åðåç 6 ÷ (âûñøàÿ ñóòî÷íàÿ äîçà 2 ã). Ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñîáóþ îñòîðîæíîñòü ïðè ââåäåíèè ýóôèëëèíà ïðè ñîïóòñòâóþùåé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, çàáîëåâàíèÿõ ïå÷åíè, à òàêæå ïàöèåíòàì ïîæèëîãî âîçðàñòà. Äîçó ýóôèëëèíà ñëåäóåò ñíèçèòü íà 25-50% ïðè ïðèìåíåíèè íà ôîíå Ë Ñ, óìåíüøàþùèõ êëèðåíñ òåîôèëëèíà (íàïðèìåð, öèìåòèäèíà, ýðèòðîìèöèíà, öè-ïðîôëîêñàöèíà).

Ïðè íåýôôåêòèâíîñòè ýóôèëëèíà Ãëþêîêîðòèêîèäû âíóòðü, íàïðèìåð ïðåäíèçîëîí 0,5 ìã/êã.

Ïîêàçàíèÿ äëÿ ãîñïèòàëèçàöèè

Ïðèíàäëåæíîñòü ê ãðóïïå ðèñêà âûñîêîé ñìåðòíîñòè (ñì. Ïðîãíîç)

ÀÑ

Òÿæ¸ëîå îáîñòðåíèå (ÎÔÁ, <60%)

Íåýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ .èëè ðàçâèòèå ïîâòîðíîãî ïðèñòóïà.

Ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå

Ãëþêîêîðòèêîèäû â/â, íàïðèìåð ìå-òèëïðåäíèçîëîí 1-2 ìã/êã, çàòåì ïî 1 ìã/êã êàæäûå 4-6 ÷.

Íàçíà÷àþò ïðè òÿæ¸ëîé ÁÀ, à òàêæå ïðè ïðè¸ìå ãëþêîêîð-òèêîèäîâ çà 6-12 íåä äî ïðèñòóïà f Àòðîâåíò èíãàëÿöèîííî è/èëè ýóôèëëèí â/â êàïåëüíî

Èçîïðîòåðåíîë èëè òåðáó-òàëèí â/â

ÈÂË.

Îñëîæíåíèÿ

ÀÑ

Àòåëåêòàçû

Ïíåâìîòîðàêñ

˸ãî÷íîå ñåðäöå. Ïðîãíîç áëàãîïðèÿòíûé; ðèñê ñìåðòè ïîâûøåí, åñëè ó ïàöèåíòà:

â àíàìíåçå áîëüøå 3 ãîñïèòàëèçàöèé â ãîä

â àíàìíåçå ãîñïèòàëèçàöèè â îòäåëåíèå èíòåíñèâíîé òåðàïèè

áûëè ñëó÷àè ÈÂË

ïðèñòóïû ÁÀ ñîïðîâîæäàëèñü ïîòåðåé ñîçíàíèÿ.

Ñì òàêæå Ñòàòóñ àñòìàòè÷åñêèé, Áðîíõèîëàì, Áðîíõèò îñòðûé, Ìóêîâèñöèäîç, Çàáîëåâàíèÿ ë¸ãêèõ õðîíè÷åñêèå îáñòðóêòûâ-íûå, Ïíåâìîíèò ãèïåð÷óâñòâèòåëüíûé,

Àöåòèëãèäðîëàçà ôàêòîðà àêòèâàöèè òðîìáîöèòîâ

â Íåäîñòàòî÷íîñòü ôåðìåíòîâ

Ñîêðàùåíèÿ

ÁÀ áðîíõèàëüíàÿ àñòìà

ÀÑ àñòìàòè÷åñêèé ñòàòóñ

ÎÔÂ1 îáú¸ì âîçäóõà, âûäûõàåìûé ïðè ôîðñèðîâàííîì âûäîõå â òå÷åíèå ïåðâîé ñåêóíäû

ÏÎÑ ïèêîâàÿ îáú¸ìíàÿ ñêîðîñòü âûäîõà: ìàêñèìàëüíàÿ îáú¸ìíàÿ ñêîðîñòü ïðè ôîðñèðîâàííîì âûäîõå

ÌÊÁ

J45 Àñòìà

J46 Àñòìàòè÷åñêèé ñòàòóñ (àñòìàòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå)

Ëèòåðàòóðà

34: 101-104

Áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, â 2 ò. ×ó÷àëèí Àà ðåä. Ì.: Àãàð, 1997

Áðîíõèàëüíàÿ àñòìà. Ãëîáàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ. Ìåòîä îïòèìèçàöèè àíòèàñòìàòè÷åñêîé òåðàïèè. ×ó÷àëèí Àà è äð. Ì.: Óíèâåðñóì Ïàáëèøèíã, 1997

ÀÑÒÌÀ ÁÐÎÍÕÈÀËÜÍÀß —

(îò ãðå÷. asthma óäóøüå)

àëëåðãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïîâòîðÿþùèìèñÿ ïðèñ… Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

ÀÑÒÌÀ ÁÐÎÍÕÈÀËÜÍÀß —

çàáîëåâàíèå äûõàòåëüíûõ ïóòåé, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ áðîíõîâ ê ðàçëè÷íûì ð… Ýíöèêëîïåäèÿ Êîëüåðà

ÀÑÒÌÀ ÁÐÎÍÕÈÀËÜÍÀß — ÀÑÒÌÀ ÁÐÎÍÕÈÀËÜÍÀß — àëëåðãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, ïðîÿâëÿþùååñÿ ïðèñòóïàìè óäóøüÿ, ñ ðåçêî çàòðóäíåííû… Áîëüøîé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü

ÀÑÒÌÀ ÁÐÎÍÕÈÀËÜÍÀß — (Asthma bronchiale), áîëåçíü, ñîïðîâîæäàþùàÿñÿ ïåðèîäè÷. ïðèñòóïàìè óäóøüÿ. À. á. àëëåðãè÷. ïðîèñõî… Âåòåðèíàðíûé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü

Источник

Бронхиальная астма считается тяжелым заболеванием дыхательной системы. Симптомы этого недуга можно спутать с проявлениями других болезней, поэтому нередко врачу не удается установить правильный диагноз с первого раза, особенно в начале возникновения воспаления бронхов.

Рассеять все сомнения и подтвердить предположения можно только после сбора анамнеза пациента, получения результатов анализов и диагностических процедур. Только в этом случае врач сможет поставить диагноз и выбрать эффективную тактику лечения.

Диагноз бронхиальной астмы считается точным, если в формулировке отображены все классификационные признаки. В частности, это касается формы болезни, фазы, ее степени тяжести. Если есть осложнения, то их также обязательно указывают.

Бронхиальная астма

Наиболее распространенным недугом органов дыхательной системы является хроническое заболевание бронхов, которое называется астмой. Характерный признак этой болезни – воспаление дыхательных путей, что влечет за собой их гиперреактивность.

Характерные симптомы БА – непродуктивный сухой кашель и одышка. При клиническом диагнозе «бронхиальная астма» важно не допустить приступа удушья, который развивается по причине бронхоспазма и сужения дыхательных путей.

Астматический приступ чаще всего развивается в ночное время. Его начало можно заподозрить по появлению одышки, кашля, хрипоты и свистящих звуков во время дыхания. Как правило, он протекает по-разному, может пройти через несколько минут или несколько дней.

Важность правильной формулировки диагноза БА

Формулировка диагноза при бронхиальной астме составляется четко и грамотно. Это требование стоит соблюдать по нескольким причинам.

- Во-первых, от правильности диагноза зависит правильность выбора курса лечения. Только при корректном лечении уменьшается риск развития тяжелой стадии болезни.

- Во-вторых, врач изучает данные анамнеза и результаты клинических обследований пациента. При формулировании точного диагноза врач отделяет бронхиальную астму от других заболеваний со схожей симптоматикой.

- В-третьих, заполнение документации с четкой формулировкой диагнозов дает возможность вести статистику заболеваний и смертности.

- Заполняя документацию, врачам необходимо учитывать, что четкие сведения о болезни необходимы для решения финансовых вопросов страховой медицины. От диагноза зависит объем бесплатной медицинской помощи.

- Понятно расписанный диагноз с указанием всех подробностей течения болезни необходим, если пациент переходит в другой стационар или желает проконсультироваться у другого врача.

Также не стоит забывать о том, что четкий диагноз в амбулаторной карте или истории болезни является показателем качественной работы врача.

Критерии классификации

При бронхиальной астме в формулировке диагноза указываются такие характеристики, как форма болезни, ее стадия, фаза и осложнения. Необходимость классификации объясняется тем, что данное хроническое заболевание может протекать по-разному, и в зависимости от этого выбираются методы лечения.

Как и при любой другой болезни, при постановке диагноза пациентам с заболеваниями дыхательных путей врачи пользуются документом МКБ. В этой классификации отдельные виды БА выделяются, исходя из двух критериев:

- природа происхождения;

- тяжесть протекания.

Многие опытные специалисты считают недостаточным такое деление, поэтому стараются применять иной подход к классификации недуга. Особое внимание уделяют таким пунктам:

- степень тяжести болезни до лечения;

- реакция организма на проводимую терапию;

- контроль течения болезни: есть ли шансы добиться ремиссии или уменьшить число приступов;

- есть ли связь между особенностями течения БА и ее причинами;

- по какой причине развиваются осложнения.

Этиологическая классификация болезни

Чтобы лечение было максимально эффективным, важно выявить истинную причину развития недуга. Например, если устранить провоцирующие факторы аллергической астмы, то удастся добиться стойкой ремиссии.

В зависимости от причины возникновения выделяют три формы болезни:

- Аллергическая БА. Как правило, причиной приступа и частого сухого кашля является внешний раздражитель, например, пищевой или респираторный аллерген. Зачастую приходится сталкиваться с воздействием нескольких раздражителей. К числу летучих аллергенов можно отнести бытовую пыль, растительную пыльцу, табачный дым, частички кожи животных и прочее. Вначале развивается аллергический ринит, трахеит, синусит или ларингит. Позже на фоне этих заболеваний появляется бронхиальная астма.

- При развитии инфекционно-зависимой формы болезни под воздействием болезнетворных микроорганизмов изменяется проходимость бронхов. Больного тревожат такие симптомы, как сухой кашель, одышка, приступы удушья. Спровоцировать развитие болезни могут грибки, бактерии и вирусы. Они же становятся причиной часто повторяющихся обострений.

- Астма смешанного течения. В таком случае дыхательные просветы сужаются не только при взаимодействии с аллергеном, но и под воздействием внешних факторов. Зачастую недуг смешанного течения развивается из-за плохой экологии, неблагоприятных климатических условий, а также на фоне воздействия химических раздражителей, пагубных привычек и стрессов.

Рассматривая примеры формулировки диагноза бронхиальной астмы, нужно заметить, что при необходимости выделяют особые формы заболевания смешанного генеза:

- профессиональная БА возникает при контакте с определенными химическими веществами на рабочем месте. По причине гиперреактивности бронхов у человека развиваются частый кашель и приступы удушья. В группу риска входят люди, работающие в библиотеках, парикмахерских, зоомагазинах, аптеках, хлебопекарнях и др.;

- БА физического напряжения. В этом случае бронхоспазм происходит при физической работе или после нее. Можно точно определить эту проблему, если исключить другие причины. Многие специалисты считают, что этот фактор не является причиной развития самой болезни, он только провоцирует возникновение симптомов БА.

Классификация по тяжести течения

Для назначения эффективного лечения врач должен установить степень тяжести недуга. Это делается после выявления причины патологических изменений в бронхах.

Когда диагностируют астму, в диагнозе обязательно указывают степень тяжести. Чтобы дать характеристику, врач оценивает определенные параметры:

- Частота приступов днем и ночью.

- Особенности течения и длительность приступа.

- Влияние обострений БА на качество жизни пациента.

- Показатели внешнего дыхания.

В результате проведения такой оценки определяют тип течения заболевания:

- интермиттирующая БА – приступы могут происходить днем примерно раз в неделю, а ночью – максимум два раза в месяц. Обострение заболевания длится недолго, при этом симптомы могут не беспокоить на протяжении нескольких месяцев или лет;

- персистирующая БА бывает легкой, средней степени тяжести или тяжелой. Для болезни характерны частые приступы, возникающие в любое время суток. Обострения длятся долго, при этом ухудшается эмоциональное и физическое состояние больного. Двигательная активность и сон также нарушены.

Уровень контроля заболевания

Для выбора подходящей методики лечения и ее корректировки врач должен принимать во внимание реакцию организма пациента на терапию, применявшуюся ранее.

Если медицинские препараты были подобраны правильно, то у пациентов с заболеванием средней тяжести и тяжелым течением отмечается улучшение показателей внешнего дыхания.

По уровню контроля БА бывает:

- хорошо контролируемой;

- частично контролируемой;

- неконтролируемой.

В случае если заболевание не поддается контролю, и симптомы прогрессируют, врач обязан определить, по какой причине это происходит. Для этого пересматриваются такие факторы:

- изменился ли образ жизни больного;

- устранен ли аллерген;

- выполняет ли пациент врачебные рекомендации;

- ограничено ли влияние провоцирующих факторов (чрезмерные физические нагрузки, грязный воздух, курение);

- учащались ли приступы при инфекционных заболеваниях;

- есть ли обострение какой-либо болезни хронического течения.

Особые формы бронхиальной астмы

В отдельную категорию, которая не попадает в классификацию, специалисты относят кашлевую форму заболевания. По-другому ее называют скрытой формой.

Характерным симптомом является сухой или влажный кашель, который также может быть симптомом других заболеваний дыхательных путей. По этой причине недуг тяжело распознать на ранней стадии развития.

В медицине также существует такое понятие, как аспириновая астма. Она обнаруживается у астматиков в 6% случаях. Патогенез данной формы заболевания полностью не изучен, известно только, что оно связано с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты и салицилатов.

Фазы течения

Исходя из того, как часто проявляются симптомы гиперреактивности бронхов и с какой периодичностью происходят приступы, БА подразделяют на такие фазы:

- обострение болезни;

- ремиссия (она считается стойкой, если произошло исчезновение симптомов минимум на два года)

В зависимости от наличия осложнений, БА может быть осложненной или неосложненной.

Обоснования для постановки диагноза при астме

Диагноз «бронхиальная астма» на догоспитальном этапе ставится на основании жалоб пациента и анамнеза болезни. Обоснование для диагноза дают результаты клинических анализов и диагностических обследований, проводимых при подозрениях на развитие бронхиальной астмы.

Если обнаруживаются такие симптомы астмы, как приступы удушья, одышка, кашель, хрипы и свисты при дыхании, то это будет поводом для направления пациента к специалисту узкого профиля – пульмонологу.

Так как заболевание может протекать с разными сопутствующими симптомами, не обойтись без консультации аллерголога, гастроэнтеролога и кардиолога. Только при проведении комплексной диагностики диагноз «бронхиальная астма» может быть подтвержден.

Одним из проверенных методов выявления болезни является процедура спирометрии. При ее проведении можно обнаружить нарушения функций органов дыхания. Во внимание принимается тот факт, что при БА сужаются бронхиальные просветы, из-за чего нарушается поступление воздуха в легкие. В результатах спирометрии описываются важные параметры, которые дают возможность пульмонологу поставить точный диагноз. Особое внимание специалист обращает на объем форсированного выдоха и на форсированную жизненную емкость легких.

Немаловажным моментом в диагностике заболевания является простукивание грудной клетки. Выполняя такие действия, пульмонолог может услышать высокие звуки. Это говорит о том, что легкие астматика переполнены воздухом. Кроме того, поводом для постановки предварительного диагноза считается наличие хрипов при вдохе и выдохе. Но только опытный специалист сможет их классифицировать.

В перечень диагностических процедур может входить рентгенография бронхов. Она назначается, если у доктора имеются сомнения по поводу правильной постановки диагноза. Посредством проведения рентгенографии грудной клетки можно увидеть патологические изменения в бронхах и легких. В некоторых случаях достаточно пройти флюорографию.

Подтвердить развитие бронхиальной астмы также можно результатами анализов крови, мочи и мокроты, выводящейся во время приступа кашля. Подтвердить предварительный диагноз поможет факт наличия в крови антител типа IgE. Чтобы результаты исследований были максимально точными, накануне пациенту необходимо воздержаться от употребления алкоголя и приема лекарств.

Если возникает необходимость пройти дополнительное обследование и сдать анализы после посещения врача, то это нужно сделать в кратчайшие сроки. В худшем случае клиническая картина будет смазана. Быстрое диагностирование бронхиальной астмы увеличивает шансы на скорейшее выздоровление.

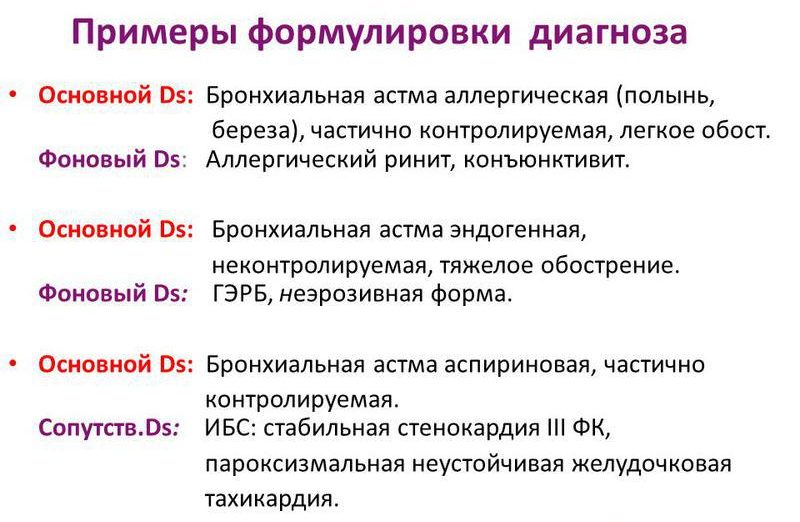

Схема формулировки диагноза бронхиальной астмы

Все врачи придерживаются общего правила формулировки диагноза «бронхиальная астма». В обязательном порядке указывается форма недуга, степень тяжести, фаза и наличие определенных осложнений, если они выявлены.

Пример правильной формулировки диагноза бронхиальной астмы выглядит так:

- бронхиальная астма атопической формы, средняя тяжесть, фаза затихающего обострения. Сопутствующий диагноз: рецидивирующая крапивница;

- бронхиальная астма инфекционно-зависимой формы, течение тяжелое, фаза обострения. Осложнения: гнойный бронхит, эмфизема легких, 2 степень легочной недостаточности.

Также можно встретить такую формулировку:

- аллергическая бронхиальная астма, поддается частичному контролю, находится в стадии обострения. Дополнительно – ринит легкого течения, конъюнктивит;

- эндогенная бронхиальная астма, неконтролируемая, в стадии тяжелого обострения. Фоновый диагноз: неэрозивная форма гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

В заключение

Точно поставить клинический диагноз бронхиальной астмы только на основании жалоб пациента невозможно. Многие симптомы могут указывать на развитие других недугов дыхательной системы.

Например, тяжелое дыхание, кашель и хрипы могут прослушиваться при бронхите, а симптомы воспаления также выявляются и при пневмонии. Чтобы сделать правильные выводы, врач назначает дополнительные методы обследования, дающие возможность поставить диагноз методом исключения других болезней.

Источник