Как выглядит гайморит на снимке мрт

Магнитно-резонансная томография представляет собой новейшую методику диагностирования патологий. Ее используют для осмотра внутренних органов, систем и сосудов. МРТ нередко применяют при патологиях, связанных с ЛОР-органами, например, для обследования пазух носа. Обследование носовых пазух может производиться как при полноценном исследовании головы, так и отдельно. МРТ используют достаточно редко, это связано с тем, что более простые и доступные процедуры, как КТ и рентген носовых пазух, позволяют диагностировать заболевания носовых полостей достаточно точно. МРТ незаменима в сложных случаях, например, при наличии у пациента патологических процессов в области носоглотки, при осложненных клиновидных и решетчатых пазухах.

Значение методики в обследовании гайморовых пазух

Среди самых распространенных патологий носовых пазух выделяют гайморит. Следует заметить, что в большинстве случаев для исследования данной патологии используют метод КТ, а МРТ применяется достаточно редко. Преимуществом МРТ является то, что данный метод позволяет выявить гайморит на начальных стадиях патологии, потому его целесообразно проводить при первых подозрениях на наличие заболевания. Ранняя диагностика в случае с гайморитом становится значительным преимуществом, потому что заболевание без осложнений можно излечить на начальных этапах.

- Никакое диагностическое мероприятие нельзя приравнять к МРТ, потому что данный метод помогает диагностировать патологии не воспалительного характера.

- МРТ позволяет рассмотреть структуры полостей и произвести оценивание состояния близлежащих тканей.

- Незначительные структурные изменения визуализируются при помощи МРТ.

В каких случаях необходима МРТ

К исследованию гайморовых пазух с использованием томографа прибегают в следующих ситуациях:

- пациент долгое время жалуется на боль в области носовых пазух,

- затяжной ринит и заложенность носа не поддается терапии, а только лишь усугубляется,

- дыхание через нос в течение дня невозможно, а в ночное время наступает облегчение,

- рентгенография и КТ подтверждают наличие патологического процесса в придаточных пазухах носа,

- на протяжении долгого времени проявляются головные боли,

- исключена возможность насморка как симптома аллергической реакции,

- при искривлении носовых перегородок,

- после травм носа,

- при подозрении на кисту либо другие злокачественные или доброкачественные образования носовых пазух.

Томография позволяет получить объемную картинку околоносовых полостей и протекающих в них процессов. Соответственно данный метод позволяет точно определить не только саму патологию, но и посторонние факторы, ставшие ее причиной.

Стоит заметить, что данная методика позволяет не только диагностировать гайморит, но и оценить состояние носовой полости в целом. Подробное исследование помогает определить наиболее подходящий метод лечения, то есть направить все средства на устранение исходной причины патологии.

Какие заболевания можно выявить при помощи МРТ

В описании к МРТ не указывают определение заболевания, поскольку это всего лишь дополнительный метод исследования, результаты которого должен рассмотреть врач и на их основании поставить диагноз.

Среди заболеваний носовых пазух, которые можно выявить с помощью МТР выделяют:

- Ринит аллергической и неаллергической природы.

- Полипозные и кистозные формирования на слизистых оболочках носовых пазух и носоглотки.

- Злокачественные и доброкачественные опухоли.

- Аденоидные разрастания.

- Гипертрофии носовых миндалин различной степени.

Метод МРТ достаточно информативен, но используют его крайне редко. В первую очередь это связано с тем, что томограф и его обслуживание достаточно дорого, потому данная методика исследования остается недоступной для многих пациентов. К тому же длительность обследования составляет около 50 минут, это время не сопоставимо с широко применяемым рентгеном носовых пазух. Стоит сделать вывод о том, что МРТ представляет собой настоящий прорыв в медицине, но на данном этапе развития, к сожалению, используется недостаточно широко.

Подготовка и проведение МРТ гайморовых пазух

Обследование придаточных пазух носа выполняется на томографе с применением специальной программы для определения болезней ЛОР-органов. Перед выполнением обследования пациент должен убрать все металлические элементы со своего тела. Во время обследования человек должен находиться в лежачем, неподвижном положении.

В некоторых ситуациях есть необходимость введения в слизистые оболочки полости носа контрастных веществ. Для проведения манипуляции с контрастным веществом требуется большее количество времени. Стоит помнить, что перед выполнением диагностики человек не должен употреблять пищу в течение 6 часов. Следует заметить, что к введению контрастного вещества существует ряд противопоказаний, его инъекцию нельзя делать:

- пациентам, страдающим бронхиальной астмой,

- людям, имеющим хронические заболевания,

- беременным и кормящим мамам.

В цилиндре устройства человек находится в неподвижном положении, прибор делает снимки пазух носа под необходимыми углами в требуемых проекциях. Во время работы прибор производит шум, об этом нужно предупредить пациента заранее. В ходе процедуры человек находится в кабинете один. Сотрудник медицинского учреждения контролирует его состояние и качество получаемых снимков из соседней комнаты.

Противопоказания

Метод магнитно-резонансной томографии недоступен:

- пациентам, имеющим протезы или имплантаты из металла, которые нельзя снять на время проведения процедуры,

- женщинам на ранних сроках беременности и в период кормления грудью,

- при наличии на теле инсулиновых помп и кардиостимуляторов,

- из-за конструктивных особенностей томографа данный метод обследования не доступен для полных людей с массой тела свыше 150 кг.

Следует помнить, что проводить МРТ пазух носа пациентам, которые боятся замкнутого пространства, нужно с особой осторожностью. Перед проведением мероприятия таким людям в обязательном порядке необходима консультация психолога. Не менее важно то, что во время обследования человек должен оставаться неподвижным для того, чтобы получить достоверные результаты. Этим осложнено проведение диагностики детям.

Источник

Гайморит – серьёзное заболевание, которое можно быстро устранить, применяя антибиотики или противовирусные препараты, симптоматические лекарственные средства. Но задержка в лечении приводит к развитию осложнений (например, менингита), которые поддаются терапии гораздо сложнее. Проще всего обнаружить воспалительный процесс с помощью рентгенографии. Отоларинголог легко идентифицирует гайморит на снимке и назначит правильное и своевременное лечение.

Что такое гайморит

Гайморит – одна из форм синусита, относящаяся к воспалительным заболеваниям. Развивается в верхнечелюстных (гайморовых) пазухах. В зависимости от характера распространения бывает одно- и двусторонним. Встречаются случаи локализации воспаления в других областях околоносовых синусов.

Причины и симптомы патологии

Появлению и развитию гайморита способствует нездоровая микрофлора. Чаще всего она образуется после перенесённых бактериальных либо вирусных инфекций верхних дыхательных путей. В ходе болезни иммунитет значительно ослабляется, и патогенные микробы проникают в пазухи. Там они быстро скапливаются, образовывая гной. Затем добавляется отёчность слизистой оболочки. Скопление инфекции в замкнутом пространстве способствует росту количества гноя, и без соответствующего лечения процесс становится непрерывным.

Первые симптомы гайморита схожи с проявлением ринита. Разницу отмечают при появлении болезненных ощущений в области лица (около стенки носа) и лба. Особо ощутимыми они становятся при изменении положения головы (в основном, при наклонах вперёд). Ещё одним характерным признаком заболевания является выделение гноя жёлтого, чаще зеленоватого, цвета. Всё это сопровождается симптомами, традиционными для ОРВИ, – высокой температурой, слабостью, общей вялостью и прочими.

Правила проведения рентгена носовых пазух при гайморите

Рентген при гайморите происходит в 2 этапа – подготовка и выполнение непосредственно снимка.

Подготовка к процедуре

Перед началом рентгена необходимо выполнить несколько простых действий:

- снять с себя все металлические украшения, пирсинг и серьги;

- снять верхнюю одежду (иногда рентгенолог может предложить надеть халат);

- вынуть зубные протезы;

- сообщить врачу о наличии (и расположении) зубных имплантов, дате и количестве последних рентгенологических исследований, перенесённых лицевых и носовых переломах.

Методика проведения

Для создания рентгеновских снимков пазух носа при диагностике гайморита пациент должен сесть за аппарат так, чтобы упереться носом и подбородком в специальную стойку. В зависимости от роста пациента врач настраивает положение оборудования. Далее рентгенолог выходит в другое помещение, из которого управляет процессом.

Если первые снимки при диагностике на гайморит недостаточно чётко передают состояние носовых пазух, медицинский специалист даёт команды пациенту повернуть голову определённым образом. При необходимости врач может попросить ненадолго задержать дыхание (не более 10 секунд). Сам он в это время наблюдает за положением картинки на экране монитора. Иногда приходится делать проекции не только в сидячем, но и в лежачем положении. В этом случае пациенту придётся переместиться на специальный стол.

Во время процедуры запрещается двигаться и разговаривать. Любые перемещения возможны только после указания рентгенолога.

В среднем, продолжительность процедуры составляет около 10 минут.

Возможность применения контраста

Если классический рентген не дал достаточную информацию о состоянии носовых пазух, пациента могут направить на компьютерную томографию с использованием контраста. Она также назначается, когда на снимке видна кольцевидная тень.

Перед началом процедуры больному в придаточные пазухи носа вводят йодосодержащее вещество. Чтобы избежать болезненных ощущений, предварительно назначается локальное обезболивание. После того, как оно распространится по слизистой, выполняется рентген. Длительность процедуры в этом случае увеличивается до 30 минут.

Перед направлением на рентген носа с контрастом врач должен убедиться в том, что у пациента нет противопоказаний к нему:

- индивидуальная непереносимость компонентов контраста;

- астма;

- беременность либо лактация;

- патологии щитовидной железы;

- печёночная и почечная недостаточность в тяжёлой форме.

Диагностика у детей

Как правило, верхнечелюстные синусы окончательно развиваются только к шестнадцати годам. До этого гайморовы пазухи располагаются выше, чем должны, а каналы остаются слишком маленькими. В связи с этим диагностика заболевания у ребёнка специфична. В частности, из-за плотной структуры слизистых оболочек гайморит у несовершеннолетних пациентов на снимке выглядит светлыми пятнами (у взрослых они тёмные).

Так как рентгенографию детям назначают редко, для направления на снимок верхнечелюстных гайморовых пазух должны быть серьёзные основания, например, риск развития осложнений. При лёгкой форме заболевания врачи ограничиваются составлением анамнеза и проведением общих анализов. Если лечение не даёт результата, рентген неизбежен.

Гайморит на снимке: как выглядит

При гайморите выполнение рентгеновского снимка – наиболее информативный вариант исследования. Он позволяет сразу определить степень распространения заболевания и его характер.

При синусите врач сразу увидит на снимке характерные тёмные пятна (иногда воспаление проявляется светлыми тенями при фоне с чёрными полостями). На снимке здоровых гайморовых пазух человека они отсутствуют. Пятна свидетельствуют о скоплении гноя в пазухах и отёке слизистой. На основании полученных данных можно будет сделать выводы о степени воспаления и точном месте его развития.

На характер протекания болезни могут указать даже присутствующие на снимке тени. Квалифицированный врач-рентгенолог обязательно отметит их количество, форму, габариты, интенсивность.

Проекции и что показывает каждая из них

В большинстве случаев для диагностики гайморита с помощью рентгеновского снимка достаточно двух проекций: подбородочной и носоподбородочной. Существуют также лобная и носовисочная проекции. Однако первая даёт информацию только о состоянии лабиринта и клиновидных пазух, но бесполезна для определения симптоматики синусита. Исправить это можно, сделав подбородочную проекцию.

Носовисочный снимок также имеет ограниченные возможности. Качественному отображению пазух мешает височная кость. Чтобы улучшить визуализацию исследуемой области, врач может попросить пациента широко открыть рот.

Признаки патологических процессов в гайморовых пазухах

Носовые пазухи человека расположены под глазницами, по обеим сторонам носа. Воспалительные процессы в этой области, в первую очередь, характеризуются разным цветом глазниц и пазух.

Если пазухи заполнены жидкостью, на снимке это отображается полным либо частичным затемнением носовых пазух. Если тени имеются лишь у стенок, скорее всего, имеет место отёк слизистой. Если стенки к тому же выглядят утолщёнными, а их контуры неровными, говорят о развитии воспалительного процесса.

Рентгенографические признаки гнойного гайморита

«Классический» гайморит на снимке диагностируется наличием характерных скоплений клеток с белёсым оттенком на фоне тёмных полостей пазух. В медицине данная картина называется «молоко в стакане».

Для диагностики заболевания эффект молока должен прослеживаться на обеих проекциях рентгена. Иногда на прямом и боковом видах картина дополняется тёмными пятнами около носовых пазух. Это свидетельствует уже о гнойной форме патологии.

Рентгенографические признаки полипозного гайморита

Полипозный синусит характеризуется развитием полипов в носовых проходах. Определить гайморит можно по специфическому наросту, расположенному около стенки на ножке. Он направлен во внутреннюю сторону.

Рентгенографические признаки одонтогенного гайморита

Одонтогенный гайморит возникает вследствие стоматологических патологий верхней челюсти. В этом случае очаг воспаления находится не под глазницами, а в районе зубных лунок. При рентгене он выглядит более тёмным пятном. На развитие заболевания также указывает утолщение верхнечелюстной костной ткани.

Какие нарушения не видны на снимке

Главный недостаток и рентгенографии, и компьютерной томографии – диагностика не указывает на характер вещества, находящегося в гайморовых пазухах. И воспалительная жидкость, и гнойный секрет на снимке отображаются одинаково. Поэтому для уточнения клинической картины заболевания врачу приходится дополнительно назначать пункцию пазух.

Обязательно ли делать рентген для диагностики гайморита

Наиболее эффективно диагностируется гайморит на рентгене. Однако при определённых обстоятельствах его можно заменить другими методами обследования.

Какие есть альтернативы

Кроме рентгена, выявление гайморита доступно с применением следующих диагностических методик.

- Компьютерная томография (КТ). Выполняется до десятка проекций лицевой области для получения более точного результата. В результате определяются состояние синусоидальных каналов, наличие и количество в них гноя, развитие патологий и осложнений. Из недостатков – высокие уровень облучения пациента и цена процедуры.

- Эндоскопия. Даёт информацию о состоянии назальных и синусоидальных пазух изнутри. Проводится опытным диагностом в стационарной форме. Главный минус – дискомфорт из-за использования для исследования естественных дыхательных путей.

- Пункция. Необходима для определения характера материала (жидкость или гной), находящегося в пазухах. Выполняется только пациентам, достигшим 6 лет. Как и предыдущий метод, характеризуется дискомфортом для обследуемого. Проводится с использованием местной анестезии.

- УЗИ. Назначается до проведения рентгенографии для определения наличия патологий в верхнечелюстных синусах. Достаточной эффективностью для диагностики гайморита не обладает, а потому несёт, скорее, промежуточный характер.

- Бактериологическая диагностика. Необходима для определения типа бактерий, вызвавших воспаление, и подбора наиболее эффективных препаратов для борьбы с ними. Процедура проводится в несколько этапов, так как имеет особенности для горла и носа.

- Дополнительные консультации. Нужны, если воспаление не поддаётся идентификации или имеет спорное происхождение. Например, оно бывает побочным эффектом аллергии, стоматологических заболеваний либо внутричерепных осложнений.

- Общий осмотр. Проводится методом пальпации. При наличии болезненных ощущений в области пазух врач может заочно сказать о развитии гайморита.

Источник

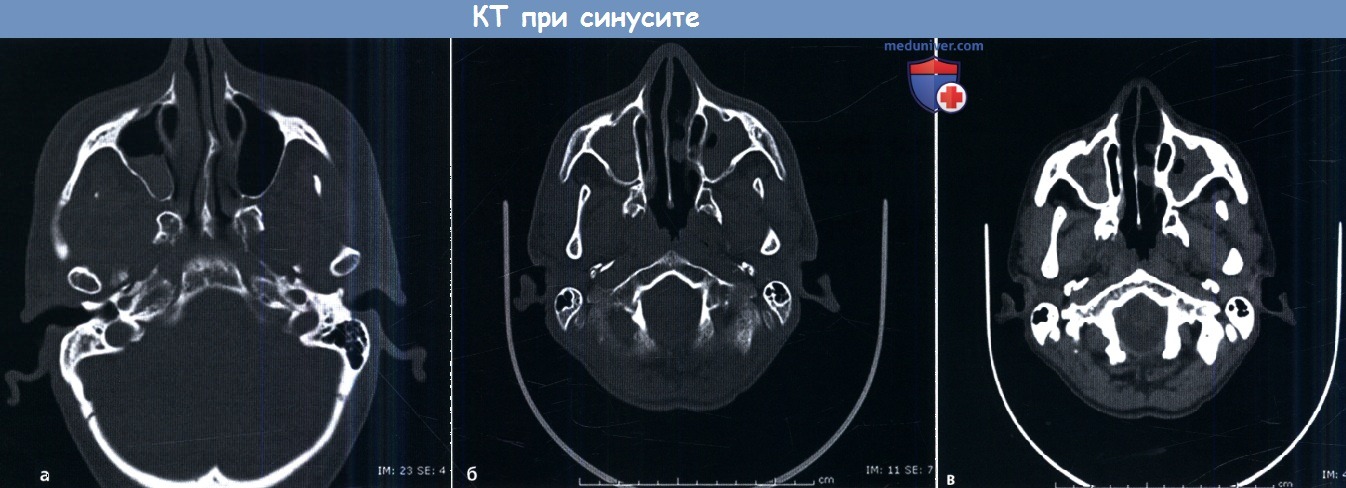

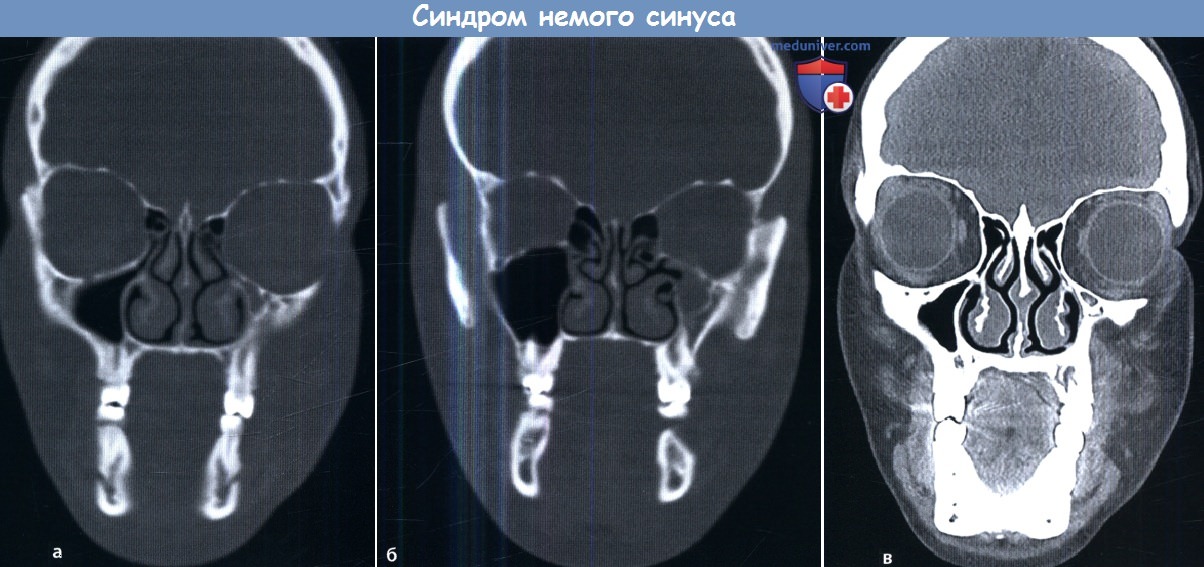

КТ при синусите (гайморите)Применение лучевых методов исследования является необходимым при неэффективности консервативной терапии или подозрении на вовлечение в процесс глазницы или внутричерепных структур. В случаях острого синусита обычно используется КТ без контраста. При высокой степени подозрения на распространение инфекции в глазницу или полость черепа выполняется МРТ с контрастным усилением и без него. Характерным диагностическим признаком острого синусита является наличие уровня воздух-жидкость, возможно наличие густого или «пузырящегося» секрета. Наиболее характерны эти признаки для поражения гайморовой пазухи. Оценить наличие уровня жидкости в лобных или решетчатых пазухах может быть сложно из-за их небольшого размера. Утолщение слизистой и полипозная ткань способны имитировать наличие уровня жидкости. И наоборот, почти полное заполнение пазухи жидкостью выглядит как крупный полип. Данные лучевых методов обследования при синусите часто неспецифичны. Заключение рентгенологов обычно содержит описание локализации и степени выраженности затемнения пазух и утолщения слизистой. Для дифференциальной диагностики острого и хронического синусита внимание необходимо обращать на костные перегородки между пазухами. Длительно текущее воспаление пазух часто сопровождается реакцией периоста и утолщением костных стенок (утолщение мукопериоста), которое иногда может быть крайне выраженным. При подозрении на хронический риносинусит КТ помогает определить наличие анатомических вариантов строения пазух, предрасполагающих к хроническому течению.

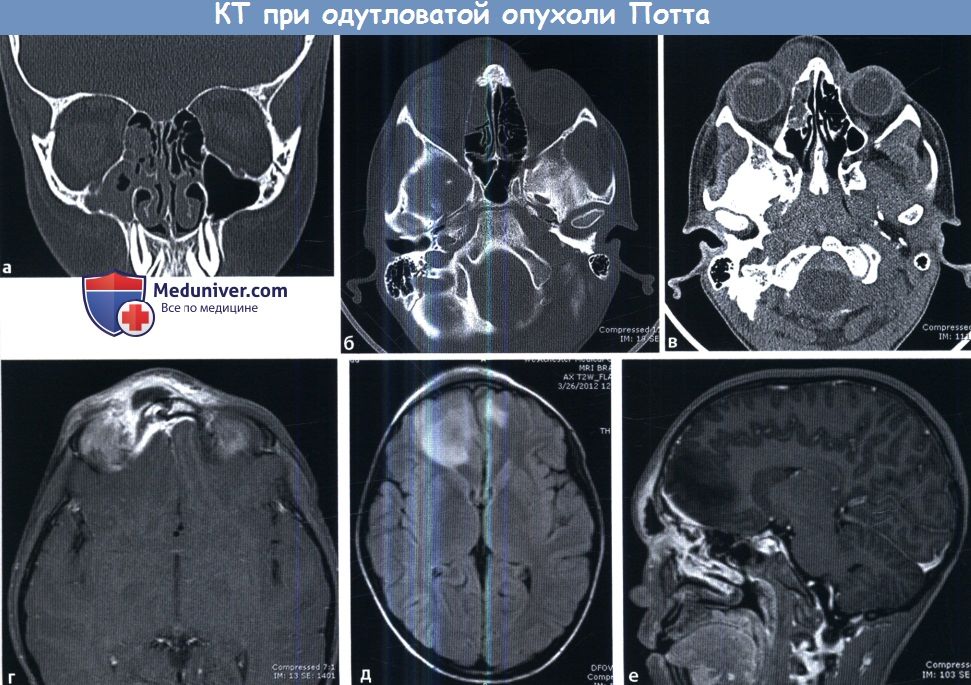

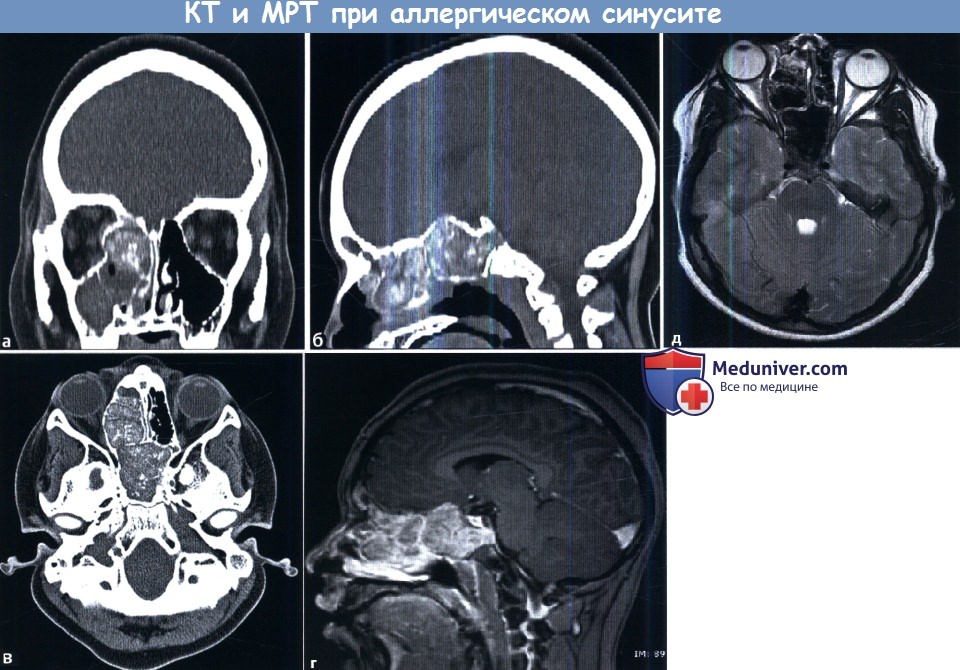

КТ является методом выбора при обследовании больного с хроническим риносинуситом, т.к. она позволяет полностью оценить костные структуры черепа. При наличии в пазухах содержимого повышенной плотности полезно использовать мягкотканное окно. Вид секрета околоносовых пазух на МРТ зависит от содержания в нем белка. Как правило, чем больше в секрете белка, тем более интенсивным будет его сигнал на Т1 и менее интенсивным на Т2. Однако если содержимое пазухи будет иметь повышенную плотность, как в случае грибкового синусита, в обоих режимах МРТ оно будет иметь черный цвет, симулируя вид здоровой пазухи. При наличии в пазухах содержимого повышенной плотности всегда необходимо исключение грибкового процесса. Также причиной обнаружения в пазухах содержимого повышенной плотности могут являться застойный секрет, кровь, опухоли. При планировании эндоскопических эндоназальных операций крайне важно учитывать локализацию утолщенной слизистой и наличие тех или иных анатомических вариантов развития. Патологические процессы околоносовых пазух нередко подразделяют на: инфундибулярный, остиомеатального комплекса, сфеноэтмоидального кармана, спорадический, полипозный, лобного кармана, одонтогенный и т.п. При инфундибулярном типе процесс ограничен верхнечелюстной пазухой и ее естественным соустьем. Проявления заболевания, затрагивающего область остиомеатального комплекса, нередко варьируют, но присутствует поражение одной из пазух, дренирующихся в эту область (верхнечелюстной, лобной, передних клеток решетчатого лабиринта).

При поражении сфеноэтмоидального кармана вовлечены клиновидная пазуха и задние клетки решетчатого лабиринта. При спорадическом типе, как следует из названия, определенной схемы распространения процесса не существует. Полипозный процесс характеризуется полипозным разрастанием в просвете пазух. При поражении лобного кармана вов-леченнной оказывается лобная пазуха той же стороны. При одонтогенном процессе поражается верхнечелюстная пазуха, в ее просвете зачастую определяется яркое кистоподобное образование, исходящее из верхнечелюстного зуба. Необходимо обращать внимание на возможные осложнения риносинусита. Следует просматривать паренхиму головного мозга на наличие эпидурального или субдурального абсцесса, которые проявляются жидкостным содержимым повышенной плотности, смещающим вещество мозга. При использовании внутривенного контраста облегчается диагностика эмпиемы благодаря повышению контрастности твердой мозговой оболочки. На МРТ эмпиема характеризуется гиперинтенсивным сигналом. При этмоидите возможно распространение инфекции на глазницу. При использовании контраста необходимо оценивать кавернозные синусы на предмет их тромбоза. На КТ синус будет расширен, возможно наличие сгустка с пониженной плотностью. Вторым признаком тромбоза является увеличение ипсилатеральной верхней глазничной вены. Для диагностики патологии кавернозного синуса может использоваться и рутинная МРТ с контрастированием. Облегчает визуализацию пещеристых синусов проведение трехмерной МРТ высокого разрешения с последовательностью импульсов градиент-эхо и контрастированием. Допустимо также использование протокола турецкого седла. Следует отметить, что МР-венография не является методом выбора для визуализации кавернозных синусов. Аллергический грибковый синусит проявляется затемнением сразу нескольких пазух. Характерно агрессивное течение процесса с диффузным распространением, приводящим к изменениям костной ткани и выраженному истончению кортикального слоя. В центре пазухи возможно наличие секрета повышенной плотности. Внешний вид секрета на МРТ, как было отмечено выше, зависит от содержания в нем белка. Обычно они гипоинтенсивны в режиме Т2 и варьируют при Т1.

— Вернуться в оглавление раздела «отоларингология» Оглавление темы «КТ височных костей и пазух носа»:

|

Источник