Кома гипоксическая кома при астме

Гипоксическая кома – одна из разновидностей коматозного состояния. Остро возникающий процесс связанный с угнетением функциональной деятельности центральной нервной системы вследствие несоответствия между потребляемым кислородом и его поступлением в организм. Гипоксическая кома развивается из-за непроходимости дыхательных путей или при блокировке специализированных тканевых дыхательных ферментов. Гипоксическая кома может быть в нескольких вариациях:

- Гипоксемическая – в результате недостаточного поступления кислорода из внешней среды.

- Анемическая – развивается как осложнение тяжёлой декомпенсированной анемии.

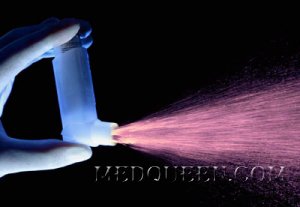

- Астматическая – осложнение приступа бронхиальной астмы.

- Респираторная – из-за дыхательной недостаточности.

Клиническая картина и симптомы гипоксической комы

При возникновении гипоксической комы помимо утраты сознания у пострадавшего отмечается побледнение кожных покровов и видимых слизистых. Цианотичный цвет обусловлен гипоксией и низким насыщением кислородом крови. Гипоксическая кома наступает быстрее, чем остальные виды коматозных состояний и требует немедленного восстановления дыхательной функции. Возникает парез и паралич скелетной мускулатуры, однако ему предшествуют судороги. Ослабевают все рефлексы.

Гипоксическая кома: причины

К причинам возникновения гипоксической комы относят возникновение острой непроходимости дыхательных путей. Вентиляция лёгких и газообмен при это резко нарушаются, что приводит к гипоксии всех тканей организма. Наиболее чувствительной тканью к гипоксии является нервная. При недостатке кислорода происходит быстрое угнетение функций коры больших полушарий. Затем подкорковых структур и жизненноважных нервных центров ствола головного мозга.

Лечение

Обязательно первым делом устраняют непроходимость дыхательных путей и восстанавливают вентиляцию лёгочной ткани. При угнетении дыхательного центра пострадавшего подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких, который помогает восстановить сатурацию – степень насыщения крови кислородом. Обязательно пациенту устанавливается центральный венозный катетер, через который вводятся все лекарственные препараты. Обязательно применяют нейропротективные вещества, чтобы предупредить серьёзные повреждения нервной ткани головного мозга. Клинический Институт Мозга располагает всеми необходимыми мощностями для интенсивной терапии любых коматозных состояний. На базе нашего Центра работают высококвалифицированные специалисты с внушительной клинической практикой.

Возможные осложнения

Гипоксическая кома наиболее агрессивная форма при которой быстро развиваются необратимые органические изменения со стороны головного мозга. Уже через 5-7 минут происходит гибель нейронов коры больших полушарий, что приводит к стойким нарушениям когнитивных функций пострадавшего. При несвоевременном осуществлении квалифицированной медицинской помощи развиваются тяжелейшие нарушения со стороны большинства органов и систем, что может повлечь за собой летальный исход.

Первая помощь

Обязательно первым делом вызовите бригаду скорой медицинской помощи. По возможности устраните непроходимость дыхательных путей у пострадавшего. Уложите его на горизонтальную поверхность и снимите стесняющую грудную клетку одежду. Оставайтесь с пострадавшим до приезда специализированных медицинских работников.

Источник: https://www.neuro-ural.ru/patient/dictonary/ru/g/gipoksicheskaya-koma.html

Если у Вас есть вопросы по проблеме, Вы можете задать их нашим специалистам онлайн: https://www.neuro-ural.ru/patient/consulting/

Источник

Белкин Андрей Августович

Директор ООО «Клиника Института Мозга», д.м.н., профессор кафедр нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии Уральской государственной медицинской Академии, председатель Наблюдательного Совета АНО «Клинический Институт Мозга».

Пинчук Елена Анатольевна

Заместитель главного врача по лечебной работе, кмн, врач-невролог

Липовка Надежда Сергеевна

Заведующая неврологическим отделением, врач-невролог

Гипоксическая кома – одна из разновидностей коматозного состояния. Остро возникающий процесс связанный с угнетением функциональной деятельности центральной нервной системы вследствие несоответствия между потребляемым кислородом и его поступлением в организм. Гипоксическая кома развивается из-за непроходимости дыхательных путей или при блокировке специализированных тканевых дыхательных ферментов. Гипоксическая кома может быть в нескольких вариациях:

- Гипоксемическая – в результате недостаточного поступления кислорода из внешней среды.

- Анемическая – развивается как осложнение тяжёлой декомпенсированной анемии.

- Астматическая – осложнение приступа бронхиальной астмы.

- Респираторная – из-за дыхательной недостаточности.

Клиническая картина и симптомы гипоксической комы

При возникновении гипоксической комы помимо утраты сознания у пострадавшего отмечается побледнение кожных покровов и видимых слизистых. Цианотичный цвет обусловлен гипоксией и низким насыщением кислородом крови. Гипоксическая кома наступает быстрее, чем остальные виды коматозных состояний и требует немедленного восстановления дыхательной функции. Возникает парез и паралич скелетной мускулатуры, однако ему предшествуют судороги. Ослабевают все рефлексы.

Гипоксическая кома: причины

К причинам возникновения гипоксической комы относят возникновение острой непроходимости дыхательных путей. Вентиляция лёгких и газообмен при это резко нарушаются, что приводит к гипоксии всех тканей организма. Наиболее чувствительной тканью к гипоксии является нервная. При недостатке кислорода происходит быстрое угнетение функций коры больших полушарий. Затем подкорковых структур и жизненноважных нервных центров ствола головного мозга.

Лечение

Обязательно первым делом устраняют непроходимость дыхательных путей и восстанавливают вентиляцию лёгочной ткани. При угнетении дыхательного центра пострадавшего подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких, который помогает восстановить сатурацию – степень насыщения крови кислородом. Обязательно пациенту устанавливается центральный венозный катетер, через который вводятся все лекарственные препараты. Обязательно применяют нейропротективные вещества, чтобы предупредить серьёзные повреждения нервной ткани головного мозга. Клинический Институт Мозга располагает всеми необходимыми мощностями для интенсивной терапии любых коматозных состояний. На базе нашего Центра работают высококвалифицированные специалисты с внушительной клинической практикой.

Возможные осложнения

Гипоксическая кома наиболее агрессивная форма при которой быстро развиваются необратимые органические изменения со стороны головного мозга. Уже через 5-7 минут происходит гибель нейронов коры больших полушарий, что приводит к стойким нарушениям когнитивных функций пострадавшего. При несвоевременном осуществлении квалифицированной медицинской помощи развиваются тяжелейшие нарушения со стороны большинства органов и систем, что может повлечь за собой летальный исход.

Первая помощь

Обязательно первым делом вызовите бригаду скорой медицинской помощи. По возможности устраните непроходимость дыхательных путей у пострадавшего. Уложите его на горизонтальную поверхность и снимите стесняющую грудную клетку одежду. Оставайтесь с пострадавшим до приезда специализированных медицинских работников.

Клинический институт мозга

Рейтинг: 3/5 —

3 голосов

Программы:

Другие статьи по теме:

Источник

Третья стадия астматического статуса — гипоксическая кома — глубокая дыхательная недостаточность с наличием синдрома «молчания» по всему полю легких, адинамией с последующей потерей сознания и судорогами. При осмотре ребенка отмечают диффузный цианоз кожи и слизистых, отсутствие дыхательных шумов в легких, мышечную и артериальную гипотонию, падение сердечной деятельности.

Астматический статус сопровождается проявлениями глюкокортикоидной недостаточности. Клинически можно выделить гипоксическую медленно и быстро развивающуюся кому.

Медленно развивающаяся гипоксическая кома чаще всего завершает тяжелый астматический статус и возникает вследствие тотальной обструкции дыхательных путей густой вязкой мокротой. Быстро развивающаяся гипоксическая кома протекает по типу анафилактической реакции вследствие бурно развивающегося бронхоспазма.

Для нее характерна ранняя потеря сознания в связи с быстро наступающей дыхательной недостаточностью.

Этот вариант гипоксической комы может развиться как проявление аллергической реакции немедленного типа при ингаляции или парентеральном введении различных антибиотиков, приеме наркотических смесей, при контакте с другими аллергенами в случае предшествующей высокой сенсибилизации к ним.

У таких больных детей в течение нескольких минут развивается острый приступ удушья с возникновением синдрома «молчания» в легких и последующей потерей сознания с падением сердечной деятельности.

«Бронхиальная астма у детей», И.И. Балаболкин

Среди клиницистов нет единого подхода к оценке астматического статуса у детей, противоречивы данные о диагностических критериях этого состояния. McKenzie (1979) считает, что о наличии астматического статуса следует думать в случаях обострения бронхиальной астмы, не снимаемого симпатомиметическими средствами. Другие авторы при распознавании астматического статуса основываются на данных газового состава крови. Так, по мнению J. Gerbeauch (1978),…

Течение бронхиальной астмы у детей сопровождается изменением в функционировании различных отделов желудочно-кишечного тракта. При обострении заболевания, особенно в случаях тяжелых приступов и астматического состояния, нередко отмечается увеличение печени, исчезающее после купирования приступа. Оно обусловливается влиянием гипоксемии на метаболизм гепатоцитов, воздействием медиаторов аллергического воспаления на микроциркуляцию в этом органе, а также возможными застойными явлениями, связанными с…

Возникают ателектазы преимущественно в средней доле правого и в верхней доле левого легкого, в переднем и язычковом сегментах. В ряде случаев ателектазы развиваются в обоих легких. Клинически ателектаз легочной паренхимы может быть заподозрен в случаях обострения бронхиальной астмы, на фоне которого в легких обнаруживаются участки ослабленного дыхания с укорочением перкуторного звука над ними. Возникновение ателектаза…

Обструкция бронхов у детей с астматическим статусом по сравнению с острым приступом бронхиальной астмы в большей мере связана с воспалительным отеком слизистой оболочки бронхов и обтурацией их просвета слизью и в меньшей мере со спазмом гладкой мускулатуры бронхиального дерева [Догель Н. В., 1974]. По данным В. X. Сосюры и соавт. (1967), у детей, длительно страдающих…

У ряда больных в период обострения астмы обнаруживается нарушение процессов переаминирования, на что указывает повышение у них активности аминотрансфераз. В межприступном периоде бронхиальной астмы у детей функциональное состояние печени улучшается, однако у многих из них оно остается нарушенным. По нашим данным, у 20% детей бронхиальной астме сопутствует дискинезия желчевыводящих путей. У них наблюдается снижение аппетита,…

Источник

çÉÐÏËÓÉÞÅÓËÁÑ ËÏÍÁ — ËÏÍÁÔÏÚÎÏÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÉÎÏÇÄÁ ÎÁÓÔÕÐÁÀÝÅÅ Õ ÂÏÌØÎÙÈ Ó ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÊ ÌÅÇÏÞÎÏÊ ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏÓÔØÀ × Ó×ÑÚÉ Ó ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÙÍ ÁÓÔÍÁÔÉÞÅÓËÉÍ ÓÔÁÔÕÓÏÍ. çÉÐÏËÓÉÞÅÓËÁÑ ËÏÍÁ ÍÏÖÅÔ ÒÁÚ×ÉÔØÓÑ ×ÓÌÅÄÓÔ×ÉÅ ÓÅÒÄÅÞÎÏÇÏ ÉÌÉ ËÁÒÄÉÏÇÅÎÎÏÇÏ ÛÏËÁ ÐÒÉ ÉÎÆÁÒËÔÅ ÍÉÏËÁÒÄÁ, ËÏÇÄÁ ÓÅÒÄÃÅ ÎÁÓÔÏÌØËÏ ÓÌÁÂÏ ËÁÞÁÅÔ ËÒÏ×Ø ÉÌÉ ×ÏÏÂÝÅ ÅÅ ÎÅ ËÁÞÁÅÔ, ÞÔÏ ÍÏÚÇ ×ÐÁÄÁÅÔ × ÇÉÐÏËÓÉÞÅÓËÏÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ, ÏÂÕÓÌÏ×ÌÅÎÎÏÅ ÎÅÄÏÓÔÁÔËÏÍ ËÉÓÌÏÒÏÄÁ É ÐÉÔÁÔÅÌØÎÙÈ ×ÅÝÅÓÔ×. üÔÏ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÏÞÅÎØ ÂÙÓÔÒÏ, ÔÁË ËÁË ËÌÅÔËÉ ÍÏÚÇÁ ÎÅ ÉÍÅÀÔ ÚÁÐÁÓÁ ËÉÓÌÏÒÏÄÁ É ÐÉÔÁÔÅÌØÎÙÈ ×ÅÝÅÓÔ× É ÇÉÂÅÌØ ÉÈ, ÂÅÚ ËÉÓÌÏÒÏÄÁ, ÎÁÓÔÕÐÁÅÔ ÞÅÒÅÚ 5 ÍÉÎÕÔ.

óÉÍÐÔÏÍÙ

õÇÎÅÔÅÎÉÅ ÓÏÚÎÁÎÉÑ ÒÁÚÌÉÞÎÏÊ ÇÌÕÂÉÎÙ, ÐÓÉÈÏÍÏÔÏÒÎÏÅ ×ÏÚÂÕÖÄÅÎÉÅ, ÓÕÄÏÒÏÇÉ, ÇÉÐÅÒËÉÎÅÚÙ, ÄÅÃÅÒÅÂÒÁÃÉÏÎÎÁÑ ÒÉÇÉÄÎÏÓÔØ ÍÙÛÃ, ÐÁÒÅÚÙ, ÐÁÒÁÌÉÞÉ, ÇÉÐÅÒÔÅÒÍÉÑ.

ðÒÉ ËÏÍÅ, Ó×ÑÚÁÎÎÏÊ Ó ÉÎÆÁÒËÔÏÍ ÍÉÏËÁÒÄÁ, ÞÁÓÔÏ ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÉÚÍÅÒÉÔØ ÄÁ×ÌÅÎÉÅ É ÐÒÏÝÕÐÁÔØ ÐÕÌØÓ. óÏÓÔÏÑÎÉÅ, ÐÏÈÏÖÅÅ ÎÁ ËÏÍÕ ÐÒÉ ÉÎÆÁÒËÔÅ ÍÉÏËÁÒÄÁ, ×ÏÚÎÉËÁÅÔ É ÐÒÉ ÔÒÏÍÂÏÜÍÂÏÌÉÉ ÌÅÇÏÞÎÏÊ ÁÒÔÅÒÉÉ. ðÒÉ ÜÔÏÍ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÉ ÓÇÕÓÔÏË ËÒÏ×É (ÔÒÏÍÂ), ÏÔÏÒ×Á×ÛÉÓØ × ×ÅÎÁÈ ÎÏÇ ÉÌÉ × ÐÒÁ×ÙÈ ÏÔÄÅÌÁÈ ÓÅÒÄÃÁ, ÚÁËÕÐÏÒÉ×ÁÅÔ ÌÅÇÏÞÎÕÀ ÁÒÔÅÒÉÀ, ÐÏ ËÏÔÏÒÏÊ ËÒÏ×Ø ÉÚ ÓÅÒÄÃÁ ÐÏÐÁÄÁÅÔ × ÌÅÇËÉÅ, É ×ÓÌÅÄ ÚÁ ÜÔÉÍ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÛÏË É ÏÓÔÁÎÏ×ËÁ ÓÅÒÄÃÁ.

âÏÌØÎÙÅ × ÔÁËÏÊ ËÏÍÅ ÉÍÅÀÔ ÏÞÅÎØ ÈÁÒÁËÔÅÒÎÙÊ ×ÉÄ: ÇÏÌÏ×Á, ÛÅÑ É ÒÕËÉ Õ ÎÉÈ ÓÔÁÎÏ×ÑÔÓÑ ÉÓÓÉÎÑ ÞÅÒÎÙÍÉ É ÓÍÅÒÔØ ÎÁÓÔÕÐÁÅÔ × ÔÅÞÅÎÉÅ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÓÅËÕÎÄ, ÒÅÖÅ ÍÉÎÕÔ.

çÉÐÏËÓÉÞÅÓËÁÑ ËÏÍÁ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÚÕÅÔÓÑ ÒÅÚËÉÍ ÓÎÉÖÅÎÉÅÍ ËÌÅÔÏÞÎÏÇÏ ÄÙÈÁÎÉÑ ÉÚ-ÚÁ ÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÏÔÄÅÌØÎÙÈ ÆÅÒÍÅÎÔÏ× ÉÌÉ ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏÇÏ ÐÏÓÔÕÐÌÅÎÉÑ ËÉÓÌÏÒÏÄÁ.

òÁÚÌÉÞÁÀÔ:

- òÅÓÐÉÒÁÔÏÒÎÕÀ ËÏÍÕ, ÐÒÉÞÉÎÏÊ ×ÏÚÎÉËÎÏ×ÅÎÉÑ ËÏÔÏÒÏÊ ÓÔÁÌÁ ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏÓÔØ ×ÎÅÛÎÅÇÏ ÄÙÈÁÎÉÑ. ïÎÁ ÒÁÚ×É×ÁÅÔÓÑ × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ÕÇÎÅÔÅÎÉÑ ÇÁÚÏÏÂÍÅÎÁ × ÌÅÇËÉÈ.

- çÉÐÏËÓÅÍÉÞÅÓËÁÕ ËÏÍÕ, ËÏÔÏÒÁÑ Ó×ÑÚÁÎÁ Ó ÕÄÕÛÅÎÉÅÍ, ÇÉÐÏÂÁÒÉÞÅÓËÏÊ ÇÉÐÏËÓÅÍÉÉ, ÔÏ ÅÓÔØ Ó ÎÁÒÕÛÅÎÉÅÍ ÐÏÓÔÕÐÌÅÎÉÑ ËÉÓÌÏÒÏÄÁ ÉÚ×ÎÅ. ôÁËÖÅ ÄÁÎÎÙÊ ×ÉÄ ËÏÍÙ ÍÏÖÅÔ ×ÏÚÎÉËÁÔØ ÉÚ-ÚÁ ÔÑÖÅÌÏÇÏ ÎÁÒÕÛÅÎÉÑ ËÒÏ×ÏÏÂÒÁÝÅÎÉÑ × ÏÒÇÁÎÉÚÍÅ É ÎÁÒÕÛÅÎÉÅÍ Ä×ÉÖÅÎÉÑ ËÉÓÌÏÒÏÄÁ ÐÒÉ ÁÎÅÍÉÑÈ.

ìÀÂÏÅ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÅ ×ÎÕÔÒÅÎÎÉÈ ÏÒÇÁÎÏ× ÍÏÖÅÔ ÐÒÉ×ÅÓÔÉ × Ó×ÏÅÊ ËÏÎÅÞÎÏÊ ÓÔÁÄÉÉ Ë ËÏÍÅ.

ìÅÞÅÎÉÅ

ðÅÒ×ÁÑ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÁÑ ÐÏÍÏÝØ

õÓÔÒÁÎÉÔØ (ÐÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ) ÉÓÔÏÞÎÉË ÇÉÐÏËÓÉÉ. ïÂÅÓÐÅÞÉÔØ ÐÒÏÈÏÄÉÍÏÓÔØ ÄÙÈÁÔÅÌØÎÙÈ ÐÕÔÅÊ (ÕÄÁÌÉÔØ ÉÚ ÐÏÌÏÓÔÉ ÒÔÁ ÐÁÌØÃÅÍ Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ ÔËÁÎÉ ÓÌÉÚØ, Ò×ÏÔÎÙÅ ÍÁÓÓÙ, ÚÁÐÒÏËÉÎÕÔØ ÇÏÌÏ×Õ, ×ÙÄ×ÉÎÕÔØ ÎÉÖÎÀÀ ÞÅÌÀÓÔØ ×ÐÅÒÅÄ). ðÒÉ ÒÅÚËÏÍ ÎÁÒÕÛÅÎÉÉ ÄÙÈÁÎÉÑ — é÷ì ÍÅÔÏÄÏÍ ‘ÉÚÏ ÒÔÁ × ÒÏÔ’. èÏÌÏÄ ÎÁ ÇÏÌÏ×Õ, ÛÅÀ, ÐÁÈÏ×ÙÅ ÏÂÌÁÓÔÉ.

äÏ×ÒÁÞÅÂÎÁÑ ÐÏÍÏÝØ

ôÏ ÖÅ. éÎÇÁÌÑÃÉÑ ËÉÓÌÏÒÏÄÁ, é÷ì ÞÅÒÅÚ ÄÙÈÁÔÅÌØÎÕÀ ÔÒÕÂËÕ, ÐÕÚÙÒØ ÓÏ ÌØÄÏÍ ÎÁ ÇÏÌÏ×Õ. ðÒÉ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÉ ÓÅÒÄÅÞÎÙÈ ÓÏËÒÁÝÅÎÉÊ — ÚÁËÒÙÔÙÊ ÍÁÓÓÁÖ ÓÅÒÄÃÁ.

÷ÒÁÞÅÂÎÁÑ ÎÅÏÔÌÏÖÎÁÑ ÐÏÍÏÝØ

íÅÄÉÃÉÎÓËÉÊ ÐÕÎËÔ :

- ôÅ ÖÅ ÍÅÒÏÐÒÉÑÔÉÑ, é÷ì ËÉÓÌÏÒÏÄÏÍ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÄÙÈÁÔÅÌØÎÏÇÏ ÁÐÐÁÒÁÔÁ. ÷ÎÕÔÒÉ×ÅÎÎÏ 5-10 ÍÌ 2,4% ÒÁÓÔ×ÏÒÁ ÜÕÆÉÌÌÉÎÁ, 125-250 ÍÇ ÇÉÄÒÏËÏÒÔÉÚÏÎÁ. ïÂÝÁÑ ÎÁÒÕÖÎÁÑ ÇÉÐÏÔÅÒÍÉÑ: ÐÕÚÙÒÉ ÓÏ ÌØÄÏÍ ÎÁ ÐÒÏÅËÃÉÉ ËÒÕÐÎÙÈ ÓÏÓÕÄÏ×, ÕËÕÔÙ×ÁÎÉÅ ×ÌÁÖÎÙÍÉ ÐÒÏÓÔÙÎÑÍÉ, ÏÂÄÕ×ÁÎÉÅ ×ÅÎÔÉÌÑÔÏÒÁÍÉ (ÄÏ ÒÅËÔÁÌØÎÏÊ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÒÙ 30-32 ó).

- üËÓÔÒÅÎÎÁÑ Ü×ÁËÕÁÃÉÑ × ÇÏÓÐÉÔÁÌØ (ÏÍÅÄÂ) ÎÁ ÓÁÎÉÔÁÒÎÏÍ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÅ, × ÐÏÌÏÖÅÎÉÉ ÌÅÖÁ ÎÁ ÎÏÓÉÌËÁÈ, × ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÉ ×ÒÁÞÁ.

ïÍÅÄÂ, ÇÏÓÐÉÔÁÌØ :

- ðÏÍÉÍÏ ÐÅÒÅÞÉÓÌÅÎÎÙÈ ÍÅÒÏÐÒÉÑÔÉÊ — ×ÎÕÔÒÉ×ÅÎÎÏ ÎÁÔÒÉÑ ÏËÓÉÂÕÔÉÒÁÔ ÐÏ 30-60 ÍÇ ÎÁ ËÇ ÍÁÓÓÙ ÔÅÌÁ, ÐÏ×ÔÏÒÎÏ ÞÅÒÅÚ 3-4 Þ × ÔÅÞÅÎÉÅ ÓÕÔÏË; × ËÒÁÊÎÅ ÔÑÖÅÌÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ — ÄÏ 72 Þ. çÉÐÅÒÂÁÒÉÞÅÓËÁÑ ÏËÓÉÇÅÎÁÃÉÑ (çâï). ìÅÞÅÎÉÅ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÑ.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 декабря 2019;

проверки требует 1 правка.

Астматический статус (Status asthmaticus) — тяжёлое, угрожающее жизни осложнение бронхиальной астмы, возникающее обычно в результате длительного некупирующегося приступа. Характеризуется отёком бронхиол, накоплением в них густой мокроты, что ведёт к нарастанию удушья и гипоксии.

Развитие астматического статуса требует экстренной интенсивной терапии, летальность составляет около 5 %.

Классификация[править | править код]

1. По патогенезу:

- Медленно развивающийся астматический статус (метаболический);

- Немедленно развивающийся астматический статус (анафилактический);

- Анафилактоидный.

2. По стадиям:

- Первая — относительной компенсации;

- Вторая — декомпенсации («немое лёгкое»);

- Третья — гипоксическая гиперкапническая кома.

Этиология[править | править код]

- Экспираторный коллапс мелких и средних бронхов (спадание на выдохе).

Анафилактическая форма (немедленная) — развивается по типу анафилактической реакция немедленного типа при контакте с аллергеном. Характеризуется почти мгновенным развитием бронхоспазма и асфиксии.

Причинами, приводящими к развитию астматического статуса у больных бронхиальной астмой могут быть:

- Обострение хронических или развитие острых бактериальных и вирусных воспалительных заболеваний бронхолёгочной системы;

- Гипосенсибилизирующая терапия, проводимая в фазу обострения бронхиальной астмы;

- Избыточное употребление седативных и снотворных средств;

- Синдром отмены при лечении глюкокортикоидами;

- Аллергическая реакция с бронхообструкцией на лекарственные вещества: салицилаты, анальгин, антибиотики, вакцины, сыворотки;

- Избыточный приём симпатомиметиков (воздействуют на β2-адренорецепторы, что способствует обструкции бронхов).

Патогенез[править | править код]

Метаболическая форма (медленная) — развивается на фоне обострения бронхиальной астмы. Основные патогенетические факторы:

- Глубокая блокада β2-адренорецепторов, преобладание α-адренорецепторов, вызывающих бронхоспазм;

- Выраженный дефицит глюкокортикоидов, усугубляющий блокаду β2-адренорецепторов;

- Воспалительная обструкция бронхов (инфекционная или аллергическая);

- Нарушение естественной дренажной функции, подавление кашлевого рефлекса и дыхательного центра;

- Преобладание холинергических бронхосуживающих влияний;

Анафилактоидная форма — не является типичной аллергической реакцией с участием комплекса антиген-антитело. Развивается рефлекторно в результате раздражения рецепторов дыхательных путей механическими, химическими, физическими раздражителями (холодный воздух, резкие запахи) вследствие гиперреактивности бронхов.

Глубина выдоха при астматическом статусе резко снижается за счёт бронхообструкции, резко повышается тонус мышц вдоха, дыхание становится поверхностным.

Нарушается газообмен (гипоксия, гиперкапния) и КОС крови, происходит уменьшение объёма и повышение вязкости крови, развивается гипокалиемия, острая лёгочная гипертензия, повышение артериального давления, резкое учащение пульса с частыми аритмиями, появляется парадоксальный пульс со снижением пульсовой волны на вдохе.

Клиническая картина[править | править код]

В клинической картине астматического статуса различают 3 стадии:

I Стадия (начальная): Больной принимает вынужденное положение с фиксацией плечевого пояса. Сознание не нарушено, но может появляться сильный страх, возбуждение. Губы синюшные. Частота дыхания 26—40 в мин, выдох затруднён, мокрота не отходит. При прослушивании лёгких дыхание проводится во все отделы, но слышно множество сухих хрипов. ОФВ1 снижается до 30%. Тоны сердца приглушены, тахикардия, артериальная гипертензия. РаО2 приближается к 70 мм.рт.ст, а [[РаСО2]] уменьшается до 30-35 мм.рт.ст. из-за развития компенсаторного респираторного алкалоза.

II Стадия (декомпенсации): Больной неадекватен, обессилен, не может есть, пить, заснуть. Цианоз кожи и видимых слизистых, набухают шейные вены. Частота дыхания становится более 40 в минуту, хрипы слышны на расстоянии. При выслушивании лёгких выявляются участки «немого лёгкого» (характерный признак II стадии). ОФВ1 снижается до 20%. рН крови смещается в сторону ацидоза.

РаО2 снижается до 60 мм.рт.ст. и ниже, РаСО2 увеличивается до 50-60 мм.рт.ст.

III Стадия (гиперкапническая ацидотическая кома). Больной в крайне тяжёлом состоянии, без сознания, возможны судороги. Разлитой цианоз, зрачки расширены, слабо реагируют на свет, частота дыхания более 60 в минуту, при прослушивании — картина «немого лёгкого» (дыхательные шумы не прослушиваются). ЧСС более 140 в минуту, АД резко снижено. РаО2 ниже 50 мм.рт.ст., РаСО2 увеличивается до 70-80 мм.рт.ст. и выше.

Лечение[править | править код]

При развитии астматического статуса показана экстренная госпитализация по «скорой помощи». Статус I стадии подлежит лечению в терапевтическом отделении, II-III стадии — в палатах интенсивной терапии и реанимации.

Общие направления лечения вне зависимости от стадии:

- Устранение гиповолемии

- Купирование отека слизистой бронхиол

- Стимуляция β-адренорецепторов

- Восстановление проходимости бронхов

Лечение метаболической формы[править | править код]

I стадия.

Оксигенотерапия: с целью купирования гипоксии подается увлажнённый кислород в количестве 3 — 5 л/мин. Возможно также использование гелий-кислородной смеси, свойством которой является более хорошее проникновение в плохо вентилируемые участки лёгких.

Инфузионная терапия: рекомендуется проводить через подключичный катетер. В первые 24 часа рекомендуется вводить 3 — 4 литра 5 % глюкозы или поляризующей смеси, затем в расчёте 1,6 л/м² поверхности тела. Возможно добавление в объём инфузии 400 мл реополиглюкина. Использование физраствора для устранения гиповолемии не рекомендуется из-за его способности усиливать отёк бронхов. Введение буферных растворов в I стадии не показано.

Медикаментозное лечение.

- Эуфиллин 2,4 % раствор внутривенно капельно в дозе 4 — 6 мг/кг массы тела.

- Кортикостероиды[3]: оказывают неспецифическое противовоспалительное действие, повышают чувствительность β-адренорецепторов. Вводятся внутривенно капельно или струйно каждые 3 — 4 часа. Средняя доза преднизолона 200—400 мг.

- Разжижение мокроты: раствор натри йодида в/в, амброксол (лазолван) в/в или в/м 30 мг 2 — 3 раза в день, ингаляционное введение.

- β-адреномиметики применяются в случае отсутствия их передозировки у лиц, не имеющих сопутствующей сердечной патологии, при отсутствии аритмий и ЧСС не более 130 уд/мин, АД не выше 160/95 мм рт.ст.

- Антибиотики. Применяются только при наличии инфильтрации лёгочной ткани по данным рентгенографии или при обострении хронического бронхита с отделением гнойной мокроты.

- Диуретики — противопоказаны (усиливают дегидратацию). Использование возможно при наличии ХСН с исходно высоким ЦВД. При наличии высокого ЦВД с гемоконцентрацией предпочтительно кровопускание.

- Хлористый кальций, АТФ, кокарбоксилаза не показаны ввиду сомнительности эффекта и опасности возникновения аллергических реакций.

- Наркотики, седативные — противопоказаны в связи с возможностью угнетения дыхательного центра. Возможно использование галоперидола.

- Холиноблокаторы (атропин, скополамин, метацин) уменьшают секрецию бронхиальных желез, затрудняя отхождение мокроты, применение во время статуса не показано.

- Муколитики (АЦЦ, трипсин) во время статуса не показаны в связи с затруднением проникновения их в сгустки мокроты.

II стадия

- Инфузионная терапия как при первой стадии. Коррекция ацидоза буферными растворами.

- Медикаментозная терапия аналогична. Увеличение дозы кортикостероидов в полтора — два раза, введение каждый час в/в капельно.

- Бронхоскопия с посегментарным лаважом лёгких. Показания: отсутствие эффекта в течение 2 — 3 часов с сохранением картины «немого лёгкого».

- Перевод на ИВЛ при появлении признаков острой дыхательной недостаточности II-III степени.

III стадия

- Искусственная вентиляция лёгких

- Бронхоскопия, посегментарный лаваж лёгких

- Увеличение дозы кортикостероидов до 120 мг преднизолона в час

- Коррекция ацидоза в/в введением бикарбоната натрия

- Экстракорпоральная мембранная оксигенация крови.

Лечение анафилактической формы[править | править код]

Анафилактическая и анафилактоидная формы астматического статуса ведутся по одинаковой схеме.

- Введение в/в 0,1% раствора адреналина, преднизолона, атропина сульфата, эуфиллина;

- Антигистаминные средства (супрастин, тавегил) в/в струйно;

- Фторотановый наркоз по открытому контуру. При отсутствии эффекта перевод на ИВЛ;

- Прямой массаж лёгких при тотальном бронхоспазме с невозможностью выдоха и «остановкой лёгких» на вдохе.

Признаки эффективности терапии

Выход из статуса происходит медленно, самыми ранними признаками могут служить снижение ЧСС, гиперкапнии, исчезновение страха и возбуждения, сонливость.

Главный признак купирования статуса — появление продуктивного кашля с вязкой мокротой, сменяющейся обильной жидкой мокротой. При аускультации выявляются влажные хрипы.

Признаки прогрессирования астматического статуса

- Увеличение площади немых зон над лёгкими;

- Увеличение ЧСС;

- Вздутие грудной клетки (перерастяжение лёгких);

- Нарастающий цианоз и заторможенность больного.

См. также[править | править код]

- Бронхиальная астма

- Анафилактический шок

- Дыхательная недостаточность

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- С. А. Сумин. Неотложные состояния. М.:2006, С.106 — 113

- Справочник врача общей практики М.:Эксмо пресс 2001, С.797 — 800

Источник