Лечение бронхиальной астмы в межприступном периоде

Бронхиальной астмой называют хроническое заболевание, поражающее дыхательный пути. Патогенетической основой является аллергическое воспаление и гиперреактивность бронхов.

Бронхиальная астма в межприступный период может сопровождаться одышкой, хрипами в легких, кашлем, ощущением сжатия в области груди при тяжелой форме болезни.

Подобные симптомы в основном тревожат рано утром или ночью. Легкая и средняя формы заболевания могут протекать бессимптомно.

Бронхиальная астма – общее понятие

Это заболевание дыхательной системы, развивающееся в бронхах, не является инфекционным воспалением. Приступ удушья начинается после воздействия раздражителя. В качестве провоцирующего фактора могут выступать такие нарушения:

- сбой работы иммунной системы;

- расстройство вегетативной нервной системы;

- патологическая чувствительность рецепторов слизистой оболочки бронхов к аллергическим веществам;

- нарушение работы органов эндокринной системы.

Случаи удушья при бронхиальной астме в межприступном периоде отсутствуют. Чтобы продлить его, пациенты должны систематически применять поддерживающие препараты.

Причины заболевания

После длительного изучения БА ученые установили основные причины развития болезни.

- Наследственная предрасположенность. Если астма у обоих родителей, то риск ее появления у ребенка равен 80%.

- Промышленные аллергены (пыль, химические вещества) чаще всего воздействуют на работников фабрик по выращиванию птиц, ткацких и прядильных цехов, химических заводов.

- Летучие аллергены, присутствующие в выхлопных газах и дыме.

- Неправильное питание.

- Хронический бронхит и часто повторяющиеся инфекции дыхательных путей.

- Постоянный контакт с бытовой пылью.

- Сезонная аллергия.

Формы и степени тяжести болезни

Болезнь прогрессирует периодически. Она может протекать в нескольких формах и отличаться степенью тяжести. В зависимости от характера развития, БА сопровождается определенными осложнениями.

Существуют такие клинические формы:

- неинфекционная аллергическая – развивается под воздействием аллергенов. Приступы кашля происходят периодически, при дыхании слышны свисты, возникает одышка. Кроме того, человек пытается часто делать вдохи и выдохи. Со временем состояние может усугубиться;

- инфекционная аллергическая форма развивается на фоне бронхолегочной инфекции, а также воспалений в носоглотке;

- смешанная БА по своим проявлениям напоминает астму инфекционно-аллергической формы. К списку частых жалоб можно отнести пароксизмальный кашель, удушье, одышку, ярко выраженные хрипы, а также ощущение сжатия грудной клетки.

По степени тяжести БА бывает:

- 1 степени – легкая эпизодическая. Не отмечается ярко выраженных приступов удушья. Характерным признаком являются приступы кашля, которые днем тревожат раз в неделю, а ночью – около двух раз в месяц. Такую интермиттирующую форму течения часто диагностируют в начале развития болезни;

- 2 степени — персистирующая с легким течением.Удушье случается редко и быстро проходит. При обследовании в межприступном периоде проблемы со здоровьем не выявляются;

- 3 степени – персистирующая со среднетяжелым течением. Приступы удушья тревожат часто. Человек не может прилагать большие физические усилия для выполнения тех или иных работ;

- 4 степени — персистирующая с тяжелым течением. Приступы становятся затяжными. Наблюдаются органические изменения не только в бронхах и легких, но и в остальных органах. Организм подвергается постоянному кислородному голоданию. Больной становится практически нетрудоспособным.

Особенности течения недуга

Приступ бронхиальной астмы начинается внезапно. Несмотря на это, можно обнаружить его скорое наступление по таким симптомам:

- дискомфорт в груди;

- частое чихание;

- кашель.

Удушье может начаться ночью. Больному тяжело дышать, его мучает тяжелая одышка и невозможность откашляться. Для облегчения симптоматики приходится принять сидячее положение или согнуться и опереться на руки.

Если затяжное удушье не устранить с помощью бронхорасширяющих препаратов, то развивается астматический статус. Подобное состояние может быть метаболической или анафилактической формы.

Во втором случае происходит очень быстрое прогрессирование симптомов. Метаболическая форма характеризуется постепенным нарастанием тяжести удушья. Она развивается, если меры для купирования приступа не были приняты или оказались неэффективными.

Если приступ благополучно купирован, дыхание больного нормализуется, он может нормально откашляться и расслабиться.

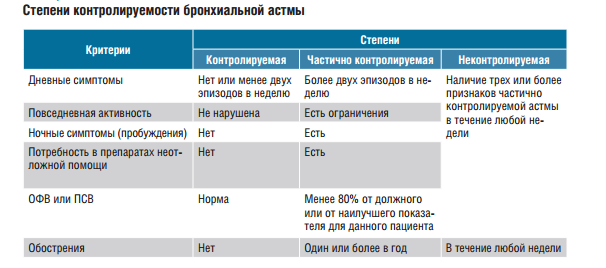

В межприступный период бронхиальной астмы врач может оценить тяжесть недуга, а также разработать эффективную схему лечения. Также выявляют, сохраняются ли в этот период кашель и одышка, уточняют, страдает ли пациент повышенной утомляемостью и снижением работоспособности.

Кроме того, в это время удается подобрать оптимальный пакет лекарств, определить дозировку и выявить возможные побочные эффекты. В запущенном случае межприступный период бронхиальной астмы уменьшается, а периодичность приступов учащается.

Течение астмы во время ремиссии не сопровождается симптомами, характерными для любой степени болезни. Негативные проявления могут быть при условии развития тяжелой степени недуга.

Если возникли подозрения на появление БА, то в межприступный период больному нужно показаться врачу для уточнения своего состояния и выявления истинной причины заболевания.

Это также необходимо для разработки эффективной схемы лечения. При тщательном обследовании пациента врач сможет отличить бронхиальную астму от других заболеваний органов дыхания.

Клинические проявления астмы в межприступном периоде

Клиника в межприступном периоде бронхиальной астмы зависит от тяжести течения болезни. Например, при средней тяжести и тяжелом течении заболевания обнаруживаются нарушения бронхиальной проходимости. Также наблюдается эозинофилия и повышение содержания в крови IgE.

В межприступном периоде при тяжелой атопической бронхиальной астме состояние у больного может осложняться по причине плохой бронхиальной проходимости. В данном случае симптомы заболевания могут проявляться в виде одышки, периодических хрипов, затрудненного дыхания.

У больных между приступами может не быть характерных симптомов заболевания. В некоторых случаях выявляются только свистящие хрипы при аускультации. Это явление подтверждает наличие остаточной бронхиальной обструкции. Иногда хрипы могут обнаруживаться при форсированном выдохе.

Лечение в межприступном периоде

В межприступном периоде при бронхиальной астме применяют гипосенсибилизирующую терапию. Специфическая гипосенсибилизация достаточно эффективна при лечении аллергической формы болезни.

Такая терапия бронхиальной астмы в межприступный период предусматривает введение под кожу вакцины, содержащей микродозу вызывающих обострение астмы аллергенов. Схема подобного лечения определяется индивидуально, исходя из реакции пациента на вакцину.

Врач может назначить уколы каждый день или с периодичностью 4-5 дней. Курс лечения предполагает применение препаратов на протяжении примерно 2-3 лет.

Если наблюдается повышенная чувствительность организма к бытовой пыли или бактериям, то лечение проводится на протяжении всего года. В случае развития аллергии на пыльцу достаточно проводить терапию осенью и весной.

Эффективность этого метода лечения объясняется выработкой иммунитета и формированием блокирующих антител в организме больного.

Если имеются противопоказания к проведению специфической сенсибилизации, то специалист назначит неспецифическую гипосенсибилизацию с применением гистаглобина.

Курс лечения – до пяти уколов, при этом интервал между манипуляциями составляет три дня. При необходимости терапевтический курс повторяют через полгода.

У детей с БА часто обнаруживают хронические инфекции. Как правило, в межприступный период их требуется устранять в первую очередь. Также положительное воздействие оказывают закаливание организма, лечебная физкультура, рефлексотерапия, специальный массаж, оздоровление в санаториях.

Для предупреждения обострений в межприступном периоде рекомендовано применение бета2-адреностимуляторов. Если имеются сердечно-сосудистые заболевания, то такие препараты следует использовать с осторожностью. Также назначаются кромоны, а при тяжелой форме заболевания – кортикостероиды.

Обычно бета-адреностимуляторы выпускаются в виде дозированных аэрозолей. В межприступном периоде стоит делать по два вдоха 3-4 раза за день. Для облегчения использования препарат можно снабдить специальной насадкой с клапаном.

Профилактика обострений бронхиальной астмы

Чтобы минимизировать риск обострения бронхиальной астмы, необходимо выполнять правила профилактики.

Профилактические мероприятия должны четко выполняться больными, которые ранее страдали астмой или болеют ею на данный момент.

Чтобы не дать возможности болезни развиваться, необходимо:

- переехать в экологически чистую область;

- проводить частую уборку помещения, убрать ковры, книги и мягкие игрушки;

- следовать простым правилам гигиены;

- своевременно убирать шерсть и экскременты домашних животных;

- использовать гипоаллергенные бытовые принадлежности;

- правильно и сбалансировано питаться, исключить из рациона продукты с пищевыми добавками и прочими вредными ингредиентами;

- ограничить использование аэрозолей в виде освежителей воздуха, дезодорантов, парфюмерии;

- полностью бросить курить;

- работать в обстановке, где нет аллергенов;

- принимать медикаментозные препараты исключительно после консультации с врачом;

- своевременно лечить респираторные заболевания;

- вести здоровый и активный образ жизни, закаляться, заниматься лечебной физкультурой;

- периодически посещать курорты, находящиеся в экологически чистой зоне.

Также рекомендуется следовать таким рекомендациям:

- вовремя лечить хронические заболевания дыхательной системы;

- прекратить употребление алкоголя;

- очистить помещение от предметов, скапливающих пыль;

- исключить из своего рациона аллергенные продукты;

- посещать сеансы лечебного массажа, выполнять дыхательную гимнастику;

- при возможности посещать соляные шахты.

Следование этим правилам позволит не только забыть о бронхиальной астме на долгое время, но и значительно улучшить общее состояние здоровья.

Источник

Основные принципы лечения БА в приступном и межприступном периодах. Неотложная помощь при тяжелом приступе

ЛЕЧЕНИЕ:

I ступень (легкое течение): В2 – агонисты по требованию (не> 3 р/нед) – салбутамол (1-2 вдоха), интал или В2 – агонист для профилактики перед возможными нагрузками.

II ступень (нет эффекта от I ступени или среднетяжелое течение): салбутамол 2 вдоха, интал – 2 вдоха, или салбутамол – 2 вдоха + эуфиллин в/в 5-7 мг; ингаляции стероидов 200-750 мкг/сут.

III ступень: стероиды ингаляционно до 800-1000 мкг/сут, теофиллин длительного действия, В2 – агонист длительного действия (кленбутерол) – 1-2 вдоха, антихолинергические препараты (атровент). IV ступень: стероиды до 1000 мкг/сут аэрозольно, теофиллин в/в, В2-агонисты длительного действия ингаляционно ежедневно, атровент.

Если длительность приступа БА > 6ч и нет эффекта после 3 инъекций адреналина с интерваллом 20-30 мин

ЛЕЧЕНИЕ: 1)оксигенотерапия увлажненным кислородом 40%, или 100% при клинике ОДН;

2) ингаляции В2 агонистов – 0,5% раствор альбутерола + О2 5-10 мин;

3) инфузионная терапия – ликвидация дегидратации 50-80 мл/кг*ч, затем увеличить в 2 раза, пока диурез не станет 2 мл/кг*ч;

4) адреналин п/к;

5) эуфиллин (6-9 мг/кг; в сутки не более 16-21 мг/кг);

6) ГКС в/в (2 мг/кг*ч первые 12 час, затем 1 мг/кг*ч. При тяж сост до 10-20 мг/кг.)

При неэффективности ИВЛ: рО2 <60, рСО2>60, цианоз при ингаляции О2, нарушение сознания, немые зоны в легких, парадоксальное дыхание.

Реабилитация: в межприступном периоде ЛФК, расширение физнагрузки, специфическая иммунотерапия при выявлении аллергена, исключение контакта с аллергеном, санация инфекции. Профориентация. Санаторное лечение. Профилактические меры – ингаляции интала, дитека.

ВСД

Такая патология как вегето-сосудистая дистония у детей проявляется достаточно часто, что говорит о несостоятельности вегетативных механизмов регуляции сосудистого тонуса, особенно в возрасте от 4-6 лет. Однако симптомы из-за изменчивости настроения и высокой подвижности ребенка иногда трудно распознать.

Тщательное наблюдение за детьми является необходимым для раннего выявления болезни. Это имеет смысл, ведь быстрое устранение предрасполагающих или причинных факторов поможет устранить их влияние и позволит малышу развиваться правильно. У детей, по большей части, проявляется два типа вегето-сосудистой дистонии. Это гиперкинетический и гипокинетический тип. Смешанный является самым редким и не всегда распознается правильно.

Признаки вегето-сосудистой дистонии у детей распознать труднее, особенно в раннем возрасте. Это объясняется тем, что в норме частота сердечных сокращений более высокая, нежели у взрослого человека. Лишь к 10-12 годам ЧСС становится такой, как у здорового взрослого человека. Потому показатель частоты сердечных сокращений неинформативен, а значит, что для патологии усложняется самостоятельная диагностика: вегето-сосудистая дистония в этом случае распознается по другим симптомам. Среди них:

· Низкая подвижность ребенка;

· Плаксивость и апатия;

· Потеря интереса к играм;

· Сонливость;

· Беспокойство и паника;

· Сухость кожных покровов;

· Одышка.

Диагностика ВСД

Для распознавания патологии стоит использовать массу способов, которые помогут разобраться с патологией и определением ее типа. Наиболее часто у детей проявляется гиперкинетический тип, который свидетельствует о стрессе или наличии инфекционных заболеваний вирусной природы. Для исключения данных патологий, имеющих возможность спровоцировать ВСД, необходимо провести анализы крови и мочи. Установление маркеров воспаления свидетельствует об остром процессе, влияющем на работу сердца. Также очень важно установить температуру: лихорадка с повышением температуры на 1 градус увеличивает частоту сердечных сокращений на 10 ударов в минуту. Поэтому в острой фазе воспалительного инфекционного заболевания диагностировать вегетососудистую дистонию нецелесообразно.

Пациентам с подозрением на соматоформную вегетативную дисфункцию стоит снять ЭКГ и отследить появление аритмий. Имеет значение суточная запись ЭКГ при помощи методики Холтеровского мониторирования. Наибольшая частота сокращений сердца наблюдается ранним утром (4-5 часов утра). Если наблюдается увеличение ЧСС в другой период суток, то это является подтверждением дистонии.

Источник

При затянувшемся астматическом приступе приходится одновременно или последовательно применять эфедрин и адреналин, иногда в комбинации с кортизоном. Вообще реакция больного бронхиальной астмой на то или иное лекарственное воздействие индивидуальна. Одновременно с фармакотерапией назначаются сухие банки, горячие ножные ванны, горчичники на икры и грудную клетку. Нередко благоприятное действие оказывают бром или белладонна, а у детей старшего возраста теофедрин, антасмин, папаверин. В тяжелых случаях при повторных атаках у детей с признаками легочного сердца указанное лечение комбинируется с назначением сердечных средств — кардиазола, кофеина. Спазмолитические средства — зуфиллин, тифен, тропацин далеко не всегда оказывают хорошее действие. У детей старшего возраста иногда эффективен симпатол (3% раствор по 0,3-0,5-1,0 подкожно) или антиастмакрин. Этизин обладает противогистаминным и холинолитическим действием, почему его применяют при лечении астмы (0,5% внутримышечно, внутрь по 0,008 в дошкольном возрасте и 0,025 школьникам по 2-3 раза в день). По данным Н. А. Тюрина, побочных действий при этизине не наблюдается; в ряде случаев имелись определенно положительные результаты — прекращение приступов на 4-10 месяцев; менее отчетливые результаты дает мерпанит (2% раствор по 0,5 мл 2 раза в день).

Некоторое время назад была довольно широко распространена микстура Траскова, содержащая йодистый калий, йодистый натрий, глицерин, двууглекислый натрий, отвар полевого хвоща, листьев крапивы, мяты, сосновой хвои, горицвета, аниса, шиповника. Дается она обычно в дозах от 10-20 капель на прием до 0,5-1 чайной ложки (детям 10-12 лет) в 1/2 стакана теплого молока после еды в течение 4-5 недель. По некоторым наблюдениям ее применение дает иногда улучшение, которое, однако, носит временный характер.

Лечение в межприступном периоде должно быть строго индивидуализировано, поскольку установить природу аллергена, т. е. фактора, способствующего развитию приступа, удается довольно редко. Если это фактор алиментарного порядка, то необходимо полное исключение из пищевого режима соответствующих продуктов. Но поскольку патогенез бронхиальной астмы носит инфекционно-аллергический характер, обычно стараются найти хронический воспалительный процесс, который может быть причиной сенсибилизации организма. К ним относятся прежде всего все хронические процессы в носоглотке — аденоиды, хронические тонзиллиты. В некоторых случаях после их радикального или консервативного лечения наблюдается уменьшение числа и смягчение тяжести приступов.

Имеются наблюдения над благоприятным действием аэрозоля димедрола. При лечении бронхиальной астмы широко применяется адренокортикотропный гормон (АКТГ) и кортизон. По имеющимся в литературе данным и наблюдениям отечественных авторов, действие АКТГ в ряде случаев довольно эффективно, но очень непостоянно и после прекращения курса лечения приступы появляются вновь. Дозировка АКТГ в среднем 0,005 г на каждый год жизни. Курс лечения продолжается 10-12 дней, по 2-3 инъекции в день. Недостаток этого метода лечения — частота и болезненность уколов. У детей пастозного склада применение АКТГ иногда вызывает бурную прибавку веса за счет задержки жидкости (до 3 кг в неделю); в таких случаях лечение должно быть прекращено.

Лечение бронхиальной астмы у детей кортизоном в ряде случаев дает ободряющие результаты, но только в смысле уменьшения силы приступов, а не их ликвидации. Применение кортизона можно начинать в остром периоде в дозах от 5 до 10 мг на каждый год жизни (2-3 раза в сутки).

При наличии туберкулезного процесса инфильтратов или бронхоаденита туморозной формы — необходимо проводить лечение ПАСК и стрептомицином.

Давно отмечено, что у многих больных с переменой обстановки (например, госпитализация) прекращаются приступы астмы. На этом основании пытались искать какие-нибудь «домашние» аллергены (комнатная пыль, запахи и т. д.). Были даже попытки изготавливать вакцины из комнатной пыли для десенсибилизации организма. Однако правильнее объяснять улучшение состояния больных в больнице и клинике временным угасанием сложной привычной связи, тем более что обычно такие улучшения свойственны детям школьного возраста с более стойкими условно-рефлекторными механизмами.

Нельзя считать решенным и вопрос климатического лечения бронхиальной астмы. Перемена климата в ряде случаев оказывает хорошее влияние, но закономерности в этом нет. Некоторые больные хорошо чувствуют себя в Кисловодске, другие же совершенно не выносят высокогорного климата. Это же относится и к пребыванию у моря, иногда пребывание больных на Южном берегу Крыма и даже в Евпатории приносит значительное улучшение. Лучшее время для пребывания у южного моря — май-июнь или сентябрь, но иногда даже в самое жаркое в этой полосе время (июль — август) самочувствие больных детей бывает вполне удовлетворительным. Отрицательным моментом является резкая перемена климата при возвращении с юга на север, особенно осенью. Побережье Балтийского моря в виду обилия осадков большей частью вызывает ухудшение состояния больных астмой. Чрезвычайно важно установить правильный режим ребенка, страдающего бронхиальной астмой в межприступный период. Имеются наблюдения над благоприятными результатами лечения в этот период методом установки правильного дыхания и фонации для снижения рефлекторной возбудимости бронхов (бронхоспазма).

Все методы, способствующие общему укреплению организма, — дозированная лечебная физкультура, упражнения для лечения астмы, спортивные занятия, водные процедуры в виде обтираний, теплых душей — могут быть использованы и нередко приносят облегчение, благоприятно действуя на вегетативный отдел нервной системы. Больной бронхиальной астмой должен быть на учете в поликлинике; врач обязан контролировать каждый вид терапии.

Тканевая терапия одно время применялась довольно широко у детей, страдающих астмой, но нередко без достаточного анализа показаний и, главное, противопоказаний. Обычно применяется несколько видов тканевой терапии: 1) алоэ, 2) экстракт плаценты или кожи и подсадка (имплантация консервированной ткани надпочечника и стекловидного тела, реже селезенки). Принцип тканевой терапии основывается, как известно, на действии тканей, в которых произошли определенные изменения (выработка особых веществ типа органических кислот, под влиянием которых происходит активация ферментативных свойств белков,- биогенных стимуляторов по Филатову). Отмечается, что вслед за применением тканевой терапии возникает так называемая отрицательная фаза, которая, по наблюдениям клиники детских болезней Московского медицинского института, в ряде случаев проявляется аллергическим состоянием (сыпью, эозинофилией), на фоне которого у ряда детей были тяжелейшие приступы бронхиальной астмы. Очевидно, тканевую терапию, особенно подсадку, при бронхиальной астме лучше пробовать в межприступном периоде. Инъекции алоэ не вызывают выраженных отрицательных явлений, но и не дают улучшения даже при повторных курсах. Из всех видов тканевой терапии при бронхиальной астме наиболее безвредной (помимо алоэ) нужно считать подсадку кожи шприцем Курсикова.

На основании экспериментальных работ, проведенных кафедрой патологической физиологии Московского медицинского института, можно сделать вывод, что подсадка тканей оказывает значительное неспецифическое влияние на сенсибилизированный организм, обостряя общую и местную аллергическую реакцию. В механизме действия тканевой подсадки ведущая роль принадлежит гетерогенным белкам.

Чрезвычайно важно выяснить влияние подсадок ткани и экстрактов на газообмен, поскольку при бронхиальной астме нарушение газообмена наблюдается как во время острого приступа, так и в межприступном периоде. Согласно данным кафедры нормальной физиологии Московского медицинского института, у животных, получавших те или иные имплантаты, закономерно снижались процессы газообмена и энергетические траты организма независимо от рода вводимой ткани. Поэтому едва ли можно сводить воздействие тканевой терапии к повышению физиологических функций организма за счет повышения интенсивности клеточного обмена. Эти экспериментальные наблюдения подтверждают необходимость строгой дифференцировки в проведении тканевой терапии при бронхиальной астме, поскольку еще нет достаточно точных фактов, свидетельствующих о наступлении десенсибилизации организма.

В клинике приходилось наблюдать случай резкого ухудшения состояния больного (ребенок 4 лет) бронхиальной астмой в связи с применением тканевой терапии (подсадка надпочечника). В этом случае подсадка ткани надпочечника после курса алоэ (инъекции) вызвала тяжелый status asthmaticus в течение 4 суток.

Вообще при склонности ребенка к астме, родители обязаны осознавать всю важность профилактики заболевания. Профилактика при астме значительно эффективнее любой терапии.

Учитывая малую эффективность всех приведенных выше лечебных мероприятий при бронхиальной астме, в последние годы стали довольно широко применять терапию иглоукалыванием (по методу Чжень Цзю).

Как известно, этот метод лечения требует специальной подготовки врача с целью приобретения навыков в правильном нахождении точек, на которые нужно воздействовать иглоукалыванием.

Трудно сказать, на что можно рассчитывать при иглотерапии, поскольку многие авторы связывают действие иглолечения с нервно-гуморальными и эндокринными влияниями. Этот метод применялся в различных случаях бронхиальной астмы, однако полного согласия авторов в отношении его эффективности пока нет. В ряде случаев действительно иглоукалывание как будто бы снимало приступ бронхиальной астмы или удлиняло промежуток между приступами, однако особых преимуществ по сравнению с другими методами лечения установить не удалось.

Нужно, правда, оговориться, что методика иглоукалывания требует исключительной опытности лица, проводящего это лечение. Этим объясняется, что по данным литературы Китая, бронхиальная астма относится к числу тех заболеваний, при которых иглоукалывание оказывает безусловно положительное действие.

Читать далее Лечение бронхиальной астмы физиотерапевтическими процедурами

Источник