Методички по бронхиальной астме

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для

предварительного просмотра.

Изображения (картинки, формулы, графики) отсутствуют.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Учебно-методические рекомендации

ПЕНЗА 2003

В учебно-методических рекомендациях представлены современные данные

об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении бронхиальной астмы.

Отдельно представлены вопросы для тестового контроля и ситуационные задачи.

Учебно-методические рекомендации предназначены для студентов 4 – 6 кур-

сов медицинских вузов, терапевтов и врачей общей практики.

Р е ц е н з е н т : доктор медицинских наук, профессор кафедры аллергологии

и иммунологоии ПИУВ Б.А. Молотилов

С о с т а в и т е л и : доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой

терапии медицинского института Пензенского

Государственного Университета В.Э. Олейников;

доцент кафедры терапии медицинского института

Пензенского Государственного Университета

Л.А. Бондаренко;

старший преподаватель кафедры терапии медицинского

института Пензенского Государственного Университета

А.С. Герасимова

Одобрено и рекомендовано к изданию методической и редакционно-

издательской комиссиями медицинского института Пензенского Государственного

Университета.

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ…………………………………………….….4

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ…………………………………………………….……..5

3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ………………………………………………….……5

4. ЭТИОЛОГИЯ, ФАКТОРЫ РИСКА……………………………….………6

5. ПАТОГЕНЕЗ………………………………………………………………11

6. КЛАССИФИКАЦИЯ……………………………………………………..14

7. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА…………………………………………….17

8. ОСЛОЖНЕНИЯ…………………………………………………………..21

9. АСТМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС…………………………………………..21

10. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БА………………………………..23

11. ВЕДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ БА………………………………..25

– ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ………………..28

– СТУПЕНЧАТЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БА………………………33

– ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЯ АСТМЫ……………………………….…36

12. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ………………………………….…42

13. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО БА………………………………………….44

14. ЗАДАЧИ……………………………………………………………………52

15. ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………….56

3

I. Список сокращений

АД – артериальное давление

АГ – антиген (аллерген)

АС – астматический статус

АТ – антитело

α — АР – альфа-адренорецепторы

β — АР – бета-адренорецепторы

БА – бронхиальная астма

БАФН – бронхиальная астма физического напряжения

БГР – бронхиальная гиперактивность

БДП – будесонида пропионат

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

HLA – антигены гистосовместимости лейкоцитов человека

ГКС – глюкокортикостероиды

ДИ – дозированный ингалятор

ДН – дыхательная недостаточность

JgA, М, G, Е – иммуноглобулины классов А, М, G, Е

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды

IL – интерлейкин

МРС – медленно-реагирующая субстанция анафилаксии

НПВП (НПВС) – нестероидные противовоспалительные препараты

ОГК – органы грудной клетки

ОДН – острая дыхательная недостаточность

РСО2 – парциальное давление углекислого газа

РО2 – парциальное давление кислорода

Рg – простогландины

ПСВ – пиковая скорость выдоха

СД4– субпопуляции лейкоцитов

СИТ – специфическая иммунотерапия

Th – T – хелперы

TNF — туморнекротический фактор (фактор некроза опухоли)

SatO2 – сатурация кислорода

FiO2 – концентрация кислорода в кислородовоздушной смеси

ФВД – функция внешнего дыхания

ХЛС – хроническое легочное сердце

ЧД – частота дыхания

ЧСС – частота сердечных сокращений

4

II. Определение

Бронхиальная астма (БА) – это хроническое воспалительное заболе-

вание дыхательных путей, в котором играют роль многие клетки и клеточ-

ные элементы, а именно: тучные клетки, эозинофилы и Т-лимфоциты.

Хроническое воспаление вызывает сопутствующее повышение ги-

перреактивности дыхательных путей, приводящее к повторяющимся эпи-

зодам свистящих хрипов, одышки, чувства стеснения в груди и кашля,

особенно ночью или ранним утром. Эти эпизоды обычно связаны с рас-

пространенной, но изменяющейся по своей выраженности бронхиальной

обструкцией, которая часто является обратимой либо спонтанно, либо под

влиянием лечения.

Главный отличительный симптом БА – полная обратимость обструк-

ции (спонтанная или под влиянием лечения)

III. Эпидемиология

Бронхиальная астма (БА) – одна из самых актуальных медико-

социальных проблем, имеющая важное практическое значение. По распро-

страненности, тяжести течения, сложности диагностики и терапии, затра-

там на лечение данная нозология занимает ведущее место среди других

хронических неинфекционных заболеваний.

В разных странах БА болеют от 4 до 35% населения. В России забо-

леваемость варьирует от 1 до 10%, в некоторых промышленных районах до

30%. В последние годы во всем мире, в том числе и в России, отмечается

рост заболеваемости БА и тенденция к ее более тяжелому течению.

БА чаще страдает городское население, проживающее в индустри-

альных районах. В половине случаев БА начинается в детстве и в 60 – 80%

случаев продолжается в зрелом возрасте.

Эти данные не отражают истинную распространенность заболевания

т.к. многие люди, имеющие проявления болезни, по разным причинам не

обращаются в медицинские учреждения. Другой причиной низкого показа-

теля заболеваемости является поздняя диагностика БА.

Согласно данным официальной медицинской статистики РФ БА

легкого течения имеют 20% больных, течение средней степени отмечается

у 70%, а тяжелое у 10% больных.

Показатель смертности при БА в РФ не высок и составляет 1:100000

больных БА.

Причины смерти от астмы по данным ВОЗ:

— развитие анафилаксии;

5

— гипоксия, обусловленная диффузным спазмом гладкой мускулатуры

бронхов;

— спонтанный пневмоторакс;

— тромбоз ветвей легочной артерии;

— нарушение сердечного ритма, обусловленные нарастающей гипоксе-

мией, гиперкапнией и дисбалансом электролитного состава крови;

побочным действием лекарственных средств (больших доз β2 –АГ)

— декомпенсированное легочное сердце;

— инфаркт миокарда, острая коронарная смерть.

В настоящее время не существует полного понимания БА как заболева-

ния с четко определенным патогенезом, естественным развитием болезни,

клинической картиной, прогнозом, исходом.

Напротив, по мере изучения данной проблемы исследователи приходят

к выводу, что БА – гетерогенное заболевание как в плане патогенеза, так и

клинических вариантов.

IV. Этиология, факторы риска

БА – мультифакторное заболевание, в основе которого лежит гиперре-

активность бронхов на широкий круг раздражителей (иммунологиче-

ских, инфекционных, физических и др.), формирующаяся в результате

суммации внутренних дефектов и внешних патогенных факторов.

Выделяют следующие группы факторов развития БА:

I. Предрасполагающие – обусловливают склонность индивидуума к

болезни, включая состояние атопии (например, пищевую аллер-

гию) и отягощенную наследственность.

II. Причинные факторы сенсибилизируют дыхательные пути и вы-

зывают заболевание (ингаляционные аллергены и химические

сенсибилизаторы).

III. Факторы усугубляющие – способствуют развитию обострения БА

и повышают склонность к ее формированию (например, курение,

загрязнение воздуха, ОРВИ, характер питания).

IV. Триггеры – факторы запуска болезни. Они сами по себе не могут

вызвать БА, но если она есть – способны привести к ее обостре-

нию (например, физическая нагрузка, холодный воздух, раздра-

жающие аэрозоли, запахи, эмоции и т.п.).

Кроме того, все факторы риска развития БА могут быть классифициро-

ваны на:

6

1) внутренние (или врожденные характеристики организма), которые

обусловливают предрасположенность человека к развитию БА или

защищают от нее;

2) внешние факторы, которые вызывают начало заболевания или разви-

тие БА у предрасположенных к этому людей, приводят к обострению

или длительному сохранению симптомов болезни.

Потенциальные факторы риска для БА

Таблица №1.

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

• Генетическая предрасположенность

• Атопия

• Гиперреактивность дыхательных путей

• Пол

• Расовая / этническая принадлежность

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Факторы, способствующие развитию БА у предрасположенных к это-

му людей

Домашние аллергены

• Домашняя пыль

• Аллергены животных

• Аллергены тараканов

• Грибы

Внешние аллергены

• Пыльца

• Грибы

Профессиональные (сенсибилизаторы)

Курение

• Пассивное курение

• Активное курение

Воздушные поллютанты

• Внешние поллютанты

• Поллютанты помещений

Респираторные инфекции

Социально-экономический статус

Число членов семьи

Диета и лекарство

Ожирение

Факторы, которые провоцируют обострение БА и / или являются

причиной сохранения симптомов

7

Домашние и внешние аллергены (см. выше)

Поллютанты помещений и внешние воздушные поллютанты

Респираторные инфекции

Физическая нагрузка и гипервентиляция

Изменение погодных условий

Двуокись серы

Пища, пищевые добавки, лекарства

Чрезмерные эмоциональные нагрузки

Курение (активное и пассивное)

Ирританты, такие как домашние аэрозоли, запахи краски

Внутренние факторы включают генетическую предрасположенность к

развитию либо БА, либо аллергической сенсибилизации (т.е. атопии, опре-

деляемой как выработка повышенного количества Jg E в ответ на воздей-

ствие внешних аллергенов), гиперреактивность дыхательных путей, пол и

расу.

Внешние факторы модифицируют вероятность того, что БА разовьется

у предрасположенных к этому людей. Эти факторы включают аллергены,

профессиональные сенсибилизаторы, курение, воздушные поллютанты,

респираторные инфекции, диету, социально-экономический статус и число

членов семьи.

Наследственная отягощенность по БА – относительно специфичный, но

не высокочувствительный критерий для прогнозирования риска развития

заболевания. Наследование происходит по аутосомно-доминантному типу

через многие гены и составляет 50%. Если болен один из родителей, риск

развития БА у потомства 25%, если оба родителя – риск возрастает до 75%.

Семейная предрасположенность к БА – результат совместрого действия

генетической и внешнесредовой составляющих, и вклад любой из них раз-

личен в каждом конкретром случае. Действие факторов внешней среды

значительно модифицирует действие генетических факторов. Причем для

проявления того или иного клинического признака БА могут быть акту-

альны разные средовые факторы.

К наиболее значимым для БА наследственным признакам относятся

атопия – предрасположенность к Jg E-опосредованному ответу на антиге-

ны, бронхиальная гиперреактивность (БГР) на физико-химические воздей-

ствия и воспаление, лежащее в основе патогенеза данного заболевания.

Генетические факторы – это маркеры крови, система HLA антигенов,

поражение симпатической нервной системы (снижение мукоцилиарного

клиренса и тонуса β2-АР на фоне повышения тонуса парасимпатической

нервной системы).

8

В настоящее время расшифрованы многие гены, ответственные за раз-

личные признаки:

• Гены атопии – СД-14, IL-4, IL-5, IL-13, IL-4RA и др., определяющие

уровень общего и специфических JgE в крови, положительные кож-

ные аллергопробы и RAST (радиоаллергосорбентные тесты).

• Гены бронхиальной гиперреактивности – ADRB2, RANTES, HLA-

DR, TNF, IL-5, IL-9 и др. Запускаются холинергическими стимулами,

холодным воздухом, физической нагрузкой, аллергенами, ОРВИ.

Определяют повышенную бронхиальную реактивность. Гиперреак-

тивность бронхов тесно связана с уровнем Jg E и воспалением.

• Гены воспаления – PAFAH, FLAP, CC16, LTA, TNF, RANTES, IL-5 и

др. Включаются при недостатке защитных факторов, определяют

уровень медиаторов и клеток воспаления в биологических жидко-

стях.

Соотношение генетических и средовых факторов в развитии БА

Таблица №2

Генетический компонент (под- Средовой компонент

верженность)

≈ 60% ≈ 40%

Гены предрасположенности Факторы внешней среды

— Гены атопии — Аллергены

— Гены БГР — Поллютанты

— Гены легочной функции — Ирританты

— Гены воспаления — Триггеры

— Гены биотрансформации — Адъюванты

и т.д. и т.д.

Факторами риска развития БА являются возраст родителей (у матери

старше 40 и моложе 20 лет возрастает риск рождения ребенка больного

БА), недоношенность ребенка, искусственное вскармливание. В основе –

врожденные биологические дефекты (бронхопульмональная дисплазия,

патология носа и синусов, недостаток JgA, M, T-супрессоров и неполно-

ценность их функции, изменения ферментативной системы и т.д.).

В детском возрасте мальчики болеют БА чаще, чем девочки. Однако ве-

роятность повышенного риска развития БА для мальчиков не связана с по-

лом, а вызывается более узким просветом дыхательных путей, повышен-

ным тонусом бронхиального дерева и более высоким уровнем JgE у маль-

чиков, что способствует повышенной бронхиальной обструкции в ответ на

различные раздражители. Это различие исчезает к 10 годам, когда отноше-

9

ние диаметр/длина бронхов становится одинаковым в обеих половых

группах.

В пубертатном периоде и в дальнейшем БА развивается чаще у девочек.

Распространенность БА у взрослых выше среди женщин, чем среди муж-

чин. Аспириновая форма БА чаще встречается у женщин.

Из внешних факторов наиболее важное значение придается аллергенам

и профессиональным сенсибилизаторам. Они могут первоначально сенси-

билизировать дыхательные пути, провоцировать начало БА и в дальней-

шем поддерживать развитие заболевания, вызывая появление астматиче-

ских приступов или длительное сохранение симптомов.

В настоящее время хорошо известны и изучены многие средовые фак-

торы. Эти факторы во многом являются «управляемыми» т.е. их влияние

на организм можно предотвратить. Их условно можно разделить на сле-

дующие группы:

1) Аллергены

— бытовые (домашняя и библиотечная пыль;

— аллерген постельного клеща;

— эпидермальные (шерсть и перхоть кошек, собак, лошади и др.);

— аллергены насекомых (тараканы);

— грибы (плесневые и дрожжевые);

— пыльца растений;

— пищевые (рыба, яйца, молоко, орехи, пищевые добавки, красители –

тартразин, консерванты, алкоголь и др.);

— лекарственные (антибиотики, сульфаниламиды, НПВС, β-блокаторы

и др.).

2) Инфекции нижних дыхательных путей (вирусы, бактерии, мико-

плазма, грибки). Вирусы, повреждая слизистую оболочку, вызывают

временную потерю ресничек мерцательного эпителия, десквамацию

его и некроз. Тем самым они облегчают доступ аллергена к вагаль-

ным рецепторам, последующую их стимуляцию, способствуют вы-

свобождению медиаторов, вызывают гиперреактивность бронхов

(даже у здоровых людей).

3) Механические и химические факторы – поллютанты, ирританты.

Вызывают повышение чувствительности к АГ и гиперреактивность

бронхов, особенно на фоне физической нагрузки (пары раздражаю-

щих веществ; сигаретный дым; древесная, хлопковая и металличе-

ская пыль; промышленные аэрозоли; поллютанты помещений – ок-

сид азота, окислы азота, окись углерода, формальдегид и др.). Особо

следует отметить действие сигаретного дыма (активное и пассивное

курение). Курение предрасполагает к увеличению уровня Jg E, сен-

сибилизации к профессиональным АГ и гиперрективности бронхов.

10

Источник

Страницы: 1 2 3

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 1. Бронхиальная астма

- 1.1. Этиология

- 1.2. Классификация

- 1.3. Клиническая картина

- 1.4. Диагностика

- 1.5. Осложнения

- 1.6. Помощь при приступе БА.

- 1.7. Особенности лечение

- 1.8. Профилактика, реабилитация, прогноз

- ГЛАВА 2.Особенности сестринский процесс при бронхиальной астме

- 2.1. Манипуляции, выполняемые медицинской сестрой

- ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

- 3.1. Исследование заболеваемости БА по данным ГБУЗ КО «Юргинская городская больница»

- 3.2. Характеристика объекта исследование

- 3.3. Этапы сестринского ухода при бронхиальной астме

- Выводы

- Практические рекомендации

- Заключение

- Литература

ВВЕДЕНИЕ

Бронхиальная астма (asthma bronchiale; греч. asthma тяжёлое дыхание, удушье) – аллергическое заболевание, характеризующееся повторными приступами экспираторной одышки, вызванной диффузным нарушением бронхиальной проходимости, что связано с локализацией аллергической реакции в тканях бронхиального дерева.

Упоминания о бронхиальной астме найдены в трудах классиков медицины со времён Гиппократа. Классическое описание клинической картины бронхиальной астмы принадлежит Г. И. Сокольскому (1838).

До возникновения учения об аллергии Р. Лаэннек (1825), М. Я. Мудрое (1826), А. Родосский (1863) и др. объясняли патогенез астматического приступа неврогенным спазмом бронхиальных мышц.

Г. И. Сокольский, а позднее Н. Gurschmann (1883) и Э. Лейден (1886) обращали внимание на воспалительный процесс («катар») в бронхах с особым характером экссудата, считая его основной причиной клинических проявлений бронхиальной астмы A. Wintrich (1864) связывал приступы астмы со спазмом мышц диафрагмы.

В начале XX века после описания феномена анафилаксии у животных почти одновременно Е. О. Манойловым, Н. Ф. Голубовым и S. Meltzer была предложена аллергическая теория бронхиальной астмы, подтверждённая в дальнейшем детальным клинико-иммунологическим анализом заболевания. В настоящее время аллергический генез бронхиальной астме признается подавляющим большинством исследователей, однако существуют определённые различия в трактовке бронхиальной астмы с позиций нозологии у нас в стране и за рубежом.

Большинство зарубежных учёных рассматривают бронхиальную астму как синдромное понятие, включающее не только аллергическое поражение бронхов, но и различные бронхоспастические реакции неаллергического генеза. Отечественные исследователи А. Д. Адо, П. К. Булатов, Б. Б. Коган считают бронхиальную астму самостоятельным аллергическим заболеванием, а клинически сходные проявления при других заболеваниях они предлагают называть астмоидными синдромами. Примерами последних может быть бронхоспазм при опухолях и инородных телах бронхов, карциноиде, бронхо-сосудистое поражение лёгких при узелковом периартериите и др.

Бронхиальная астма — одно из самых распространенных заболеваний человечества, которому подвержены люди всех возрастов. В настоящее время число больных БА во всем мире достигло 300 миллионов человек. В большинстве регионов продолжается рост заболеваемости и к 2025 году увеличится на 100-150 млн. В каждой из 250 смертей в мире повинна БА, причем, большую часть из которых можно было бы предотвратить. Анализ причин смерти от БА свидетельствует о недостаточной базисной противовоспалительной терапии у большинства больных и несвоевременно оказанной неотложной помощи при обострении. Но все же достигнуты определенные успехи в лечении БА: начали применяться новые методы иммунотерапии аллергической БА, переоценены существующие методы фармакотерапии, внедряются новые методы лечения тяжелой БА.

Актуальность проблемы.

По данным эпидемиологических исследований распространенность БА в России составляет от 6.2 до 9%. Бронхиальная астма ведет к снижению качества жизни больных, может быть причиной инвалидизации. Выраженные обострения этого заболевания представляют определенную угрозу для их жизни. Высокая распространенность, тяжесть течения и неблагоприятный прогноз определяет БА как одну из самых значимых медико — социальных заболеваний в современном мире.

Всемирная организация здравоохранения по инициативе проекта «Международная инициатива против астмы» под эгидой GINA— Глобальной инициативы по бронхиальной астме учредила всемирный День борьбы с астмой, который проводится ежегодно в первый вторник мая. Впервые данный День стал отмечаться в 1998 году, в более чем 35 странах и был приурочен к Всемирному совещанию по БА в Барселоне (Испания).

Основной задачей Дня борьбы с астмой является улучшение осведомленности пациентов и населения об этом заболевании, привлечение внимания общественности к решению проблем, связанных с астмой, и повышение качества медицинской помощи.

БА является проблемой, над которой упорно работают врачи всего мира на протяжении многих веков. Однако наиболее значимые успехи были достигнуты только в последние десятилетия. Существенный прогресс достигнут в разработке медикаментозных средств лечения и профилактики.

Таким образом, главным показателем эффективности терапии БА является достижение и поддержание контроля над заболеванием.

Высокая распространенность и социально-экономическое влияние БА на жизнь общества и каждого пациента обуславливают необходимость предупреждения и своевременного выявления факторов риска, адекватность проводимой терапии, профилактики обострений заболевания. И в этом большая роль отводится медицинской сестре.

Поэтому изучение сестринского процесса при БА является актуальным. Цель исследования:

Определить особенности сестринского ухода при бронхиальной астме в стационара.

Задачи исследования:

1. Провести анализ научно- теоретических источников по статистике заболеваемости в г Юрге.

2. Определить роль медицинской сестры в организации помощи пациентам с бронхиальной астмой в условиях стационара.

3.Изучить основные методы сестринского ухода при бронхиальной астме.

Объект исследования: пациенты с бронхиальной астмой.

Предмет исследования: сестринский уход при бронхиальной астме.

Методы исследования:

- научно-теоретический;

- аналитический;

- анализ статистических данных;

- сравнение.

Глава 1.Теоретическая часть

1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление обусловливает развитие бронхиальной гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утром. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, но изменяющейся по своей выраженности обструкцией дыхательных путей в легких, которая часто бывает обратимой либо спонтанно, либо под действием лечения.

1.1. Этиология

Причины точно не известны.

— Предрасполагающие факторы (генетически обусловленные): атопия и наследственность — определяют склонность организма к болезни.

— Клинические проявления атопии: вазомоторный ринит, конъюнктивит, аллергический дерматит.

— Причинные факторы (индукторы) — сенсибилизируют дыхательные пути и вызывают начало заболевания: пыль, шерсть и перхоть домашних животных, грибковый, тараканий аллерген, пыльца растений, аспирин, химические вещества на рабочем месте (хлорсодержащие, формальдегид, канифоль и др.).

— Усугубляющие факторы – увеличивают вероятность развития астмы при воздействии индукторов: ОРВИ, курение, загрязнение воздуха, паразитарные инфекции, низкий вес при рождении.

— Триггерные факторы – провоцируют обострения БА:

— аллергены (клещ домашней пыли, пыльца растений, перхоть животных, плесень, тараканы).

— раздражающие вещества (табачный дым, вещества, загрязняющие воздух, резкие запахи, пары, копоть).

— физические факторы (физическая нагрузка, холодный воздух, гипервентиляция, смех, крик, плач).

— ОРВИ.

— эмоциональные перегрузки (стресс).

— лекарственные препараты (β-блокаторы, НПВП, пищевые добавки — тартразин).

— изменение погоды.

— эндокринные факторы (менструальный цикл, беременность, заболевания щитовидной железы).

— время суток (ночь или раннее утро).

1.2. Классификация

Классификация (Адо, Булатова, Федосеева)

1. Этапы развития БА:

— биологические дефекты у практически здоровых людей.

— состояние предастмы.

— клинически выраженная бронхиальная астма.

2. Клинико-патогенетические варианты БА:

— атопический.

— инфекционно-зависимый.

— аутоиммунный.

— дисгормональный (гормонозависимый).

— нервно-психический.

— аспириновый..

— первично измененная реактивность бронхов и др.

3. Классификация БА по степени тяжести:

Интермиттирующая:

симптомы реже 1 раза в неделю; обострения короткие; ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц.

Легкая персистирующая:

симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день; обострения могут влиять на физическую активность и сон: ночные симптомы чаще 2 раза в месяц.

Персистируюшая средней тяжести:

ежедневные симптомы; обострения могут влиять на физическую активность и сон; ночные симптомы чаще 1 раза в неделю; ежедневный прием ингаляционных бета-2-агогнистов короткого действия.

Тяжелая персистирующая:

ежедневные симптомы; частые обострения; частые ночные симптомы; ограничение физической активности.

Классификация БА по уровню контроля:

Контролируемая БА:

полное отсутствие всех проявлений БА и нормальным уровнем спирометрии.

Частично контролируемая БА:

наличие ограниченного числа симптомов.

Неконтролируемая БА:

обострение БА в течение 1 недели.

Узнай стоимость написания такой работы!

Ответ в течение 5 минут!

Без посредников!

1.3. Клиническая картина

Клиническая картина БА характеризуется появлением приступов удушья легкой, средней тяжести или тяжелых.

В развитии приступа удушья условно выделяют следующие периоды:

Период предвестников:

вазомоторные реакции со стороны слизистой носа, чихание, сухость в носовой полости, зуд глаз, приступообразный кашель, затруднение отхождения мокроты, одышка, общее возбуждение, бледность, холодный пот, учащенное мочеиспускание.

Период разгара:

удушье экспираторного характера, с чувством сжатия за грудиной. Положение вынужденное, сидя с упором на руки; вдох короткий, выдох медленный, судорожный (в 2-4 раза длиннее вдоха), громкие свистящие хрипы, слышные на расстоянии («дистанционные» хрипы); участие вспомогательной мускулатуры в дыхании, кашель сухой, мокрота не отходит. Лицо бледное, при тяжелом приступе – одутловатое с синюшным оттенком, покрыто холодным потом; страх, беспокойство. Пациент с трудом отвечает на вопросы. Пульс слабого наполнения, тахикардия. При осложненном течении может переходить в астматический статус.

Период обратного развития приступа:

Имеет разную продолжительность. Мокрота разжижается, лучше откашливается, уменьшается количество сухих хрипов, появляются влажные. Удушье постепенно проходит.

Течение болезни циклическое: фаза обострения с характерными симптомами и данными лабораторно-инструментальных исследований сменяется фазой ремиссии.

1.4. Диагностика

1. Исследование функции внешнего дыхания для выявления обструктивного типа дыхательной недостаточности.

а) Спирография – графическая регистрация объема легких во время дыхания; характерно снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), снижение индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) < 75%. Измерение показателей проводится 2-3 раза, за истинное значение принимается наилучший показатель. Полученные абсолютные показатели сопоставляются с должными, которые вычисляются по специальным номограммам с учетом роста, пола, возраста пациента.

б) Пневмотахография – регистрация в двухкоординатной системе петли «поток-объем» — скорости экспираторного потока воздуха на участке 25%-75% ФЖЕЛ; характерны вогнутый характер кривой выдоха и значительное снижение максимальной объемной скорости на уровне 50-75% ФЖЕЛ (МОС50, МОС75)

в) Пикфлоуметрия – измерение пиковой скорости выдоха (ПСВ) после полного вдоха; для БА характерно: увеличение ПСВ более, чем на 15% через 15-20 мин после ингаляции b2-агонистов короткого действия; суточные колебания ПСВ 20% и более у пациентов, получающих бронхолитики, и 10% и более у пациентов, не получающих бронхолитики; уменьшение ПСВ на 15% и более после физической нагрузки или после воздействия других триггеров.

г) Бронходилатационные пробы – определение вышеперечисленных показателей до и после применения бронходилататоров с расчетом абсолютного прироста ОФВ1 (%).

2. Рентгенография легких: во время приступа, а также при частых обострениях БА – признаки эмфиземы легких (повышенная прозрачность легких; расширение межреберных промежутков; горизонтальное положение ребер; низкое стояние диафрагмы).

3. Оценка газового состава артериальной крови: артериальная гипоксемия, гиперкапния.

4. Оценка аллергологического статуса для выявления причинного аллергена; проводится с помощью кожных проб (аппликационный, скарификационный и внутрикожный методы), провокационных ингаляционных тестов.

5. Лабораторные данные:

а) ОАК: эозинофилия, умеренное увеличение СОЭ в период обострения..

б) общий анализ мокроты: много эозинофилов, кристаллы Шарко-Лейдена (образуются при разрушении эозинофилов; имеют блестящий прозрачный ромбовидный вид), спирали Куршмана (слепки мелких спастически сокращенных бронхов в виде спиралей из прозрачной слизи).

в) БАК: увеличение уровня a2- и g-глобулинов, сиаловых кислот, серомукоида, фибрина, гаптоглобулина.

г) иммунологическое исследование: увеличение в крови иммуноглобулинов (особенно IgE), снижение количества и активности Т-супрессоров.

1.5. Осложнения

— астматический статус;

— спонтанный пневмоторакс;

— острая дыхательная недостаточность;

— эмфизема легких;

— хроническое легочное сердце;

— ателектаз легкого;

— пневмония;

при длительном лечении БА гормональными препаратами — ожирение, гипертония, патологические переломы костей.

Бронхоастматический статус

I стадия – затянувшегося приступа удушья: формируется рефрактерность к симпатомиметикам, нарушается дренажная функция бронхов. Приступ удушья не купируется 12 часов и более. Состояние тяжелое, незначительно изменяется газовый состав крови: может наблюдаться умеренная гипоксемия и гиперкапния, а в связи с гипервентиляцией — гипокапния и дыхательный алкалоз.

II стадия – «немого лёгкого» — прогрессируют нарушения дренажной функции бронхов (просвет их заполнен густой слизью), появляются участки над легкими, где дыхание не выслушивается. Наблюдаются резкие нарушения газового состава крови с артериальной гипоксемией и гиперкапнией. Состояние больного очень тяжелое: заторможеность, цианоз, кожа покрыта липким потом, тахикардия более 120 ударов в минуту, АД несколько повышено.

III стадия – гипоксемической гиперкапнической комы — в результате резкого изменения газового состава крови. Дыхание поверхностное, резко ослабленное, часто аритмия, снижается АД. Судорожный синдром, острый психоз, глубокая заторможенность и потеря сознания (кома). При несвоевременном лечении астматический статус может привести к смертельному исходу.

1.6. Помощь при неотложных состояниях

Доврачебная помощь при приступе БА

| Сестринское вмешательство | Обоснование |

| 1. При возможности — исключить контакт с причинно значимым аллергеном. | Для предупреждения прогрессирования приступа удушья |

| 2. Придать пациенту удобное положение — сидя с упором на руки. | Для облегчения дыхания |

| 3. Расстегнуть стесняющую одежду. | Для облегчения дыхания. |

| 4. Обеспечить доступ свежего воздуха. | Уменьшение гипоксии. |

| 5. Срочно вызвать врача через третье лицо. | Для оказания квалифицированной помощи. |

| 6. Обеспечить теплым питьем. | Для разжижения мокроты и лучшего ее отхождения. |

| 7. Применить ДАИ с бронхолитиком (беротек, сальбутамол) или ингаляцию через небулайзер. | Для снятия спазма гладкой мускулатуры бронхов. |

| 8.Приготовить лекарственные препараты: — бронхолитики: сальбутамол, тербуталин, беродуал, атровент, эуфиллин. — ГКС: преднизолон, гидрокортизон. | Для оказания квалифицированной помощи. |

| 9. Постоянно контролировать состояние пациента, пульс, АД, ЧДД, характер мокроты. | Для контроля эффективности оказываемой помощи и своевременного выявления осложнений. |

1.7. Особенности лечения

Принципы лечения БА – необходима Комплексная терапия:

1) обучение больных.

2) оценка и мониторинг тяжести БА.

3) элиминация триггеров или контроль их влияния на течение болезни: удалить ковры из спальни и перьевые изделия, использовать непропускаемые постельные покрывала, ежедневно стирать постель в горячей воде, применять средства, ликвидирующие сапрофитов, не держать в квартире животных и птиц, не курить в помещениях, где находятся больные, предупреждать инфекции дыхательных путей и др.

4) медикаментозная терапия для постоянного лечения (контроля за течением БА) – используют следующие ЛС:

а) ингаляционные (беклометазона дипропионат, будесонид, флунизомид, флутиказон, триамцинолона ацетонид) и системные (преднизолон, метилпреднизолон) ГКС.

б) стабилизаторы мембран тучных клеток ( натрия кромогликат (интал); недокромил натрия (тайлед).

в) теофиллин замедленного высвобождения (теопек, теодур).

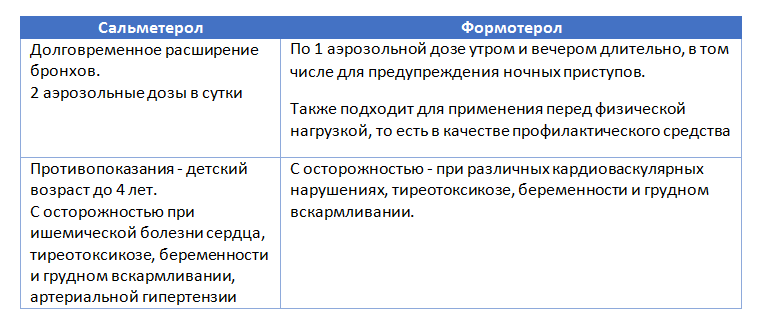

г) ингаляционные β2-агонисты длительного действия (формотерол, сальметерол).

д) антилейкотриеновые препараты: антагонисты рецепторов к цистеинил-лейкотриену-1 (монтелукаст, зафирлукаст), ингибитор 5-липооксигеназы (зилеутон).

5) медикаментозная терапия для купирования обострений используют следующие ЛС:

А) ингаляционные β2-агонисты быстрого действия (сальбутамол, фенотерол, тербуталин, репротерон).

Б) антихолинергические препараты (ипратропиум бромид (атровент), окситропиума бромид).

В) системные ГКС.

Г) метилксантины (теофиллин в/в, эуфиллин).

Тактика при некупирующемся приступе БА – госпитализация пациента показана в следующих случаях:

А) тяжелый приступ БА с угрозой перехода в астматический статус.

Б) подозрение на развитие осложнений.

В) отсутствие быстрого ответа на бронходилатационную терапию.

Г) дальнейшее ухудшение состояния больного на фоне начатого лечения.

Д) длительное использование или недавно прекращенный прием системных ГКС.

Е) госпитализация в ОИТАР несколько раз в течение последнего года.

Ж) если пациент не придерживается плана лечения БА или страдает психическими заболеваниями.

При некупирующемся приступе БА и угрозе развития астматического статуса показана госпитализация и лечение в стационаре.

Диетотерапия

Исключение из рациона питания продуктов, которые провоцируют приступ БА (шоколад, клубника, цитрусовые, яйца, мясные и рыбные бульоны, копченные и консервированные продукты, кислая капуста, алкоголь, большое количество томата, шпината, арахиса, бананов).

Узнай стоимость написания такой работы!

Ответ в течение 5 минут!

Без посредников!

Страницы: 1 2 3

Источник