Мокрота при атопической форме бронхиальной астмы

Атопическая бронхиальная астма — это хроническое неинфекционно-аллергическое поражение дыхательных путей, развивающееся под воздействием внешних аллергенов на фоне генетически обусловленной склонности к атопии. Проявляется эпизодами внезапного приступообразного удушья, кашлем со скудной вязкой мокротой. При диагностике атопической бронхиальной астмы оценивается анамнез, данные аллергопроб, клинического и иммунологического исследования крови и бронхоальвеолярного лаважа. При атопической бронхиальной астме назначается диета, противовоспалительная, десенсибилизирующая терапия, бронхолитические и отхаркивающие средства, специфическая гипосенсибилизация.

Общие сведения

Атопическая бронхиальная астма – аллергическая бронхообструктивная патология с хроническим течением и наличием наследственной предрасположенности к сенсибилизации. В ее основе лежит повышенная чувствительность бронхов к различным неинфекционным экзоаллергенам, попадающим в организм с вдыхаемым воздухом и пищей. Атопическая бронхиальная астма относится к весьма тяжелым проявлениям аллергии, ее распространенность составляет 4-8% (5% среди взрослого населения и 10-15% среди детей). В последние годы в практической пульмонологии наблюдается прогрессирующий рост заболеваемости этим вариантом астмы. Атопическая бронхиальная астма более чем у половины больных манифестирует уже в детском возрасте (до 10 лет), еще в трети случаев в период до 40 лет. Астма у детей носит преимущественно атопический характер, чаще поражает мальчиков.

Атопическая бронхиальная астма

Причины

Атопическая бронхиальная астма является полиэтиологической патологией, развивающейся при стечении определенных внутренних и внешних причин. Большое значение отводится наследственной склонности к аллергическим проявлениям (повышенной выработке IgE) и гиперреактивности бронхов. Более чем в 40 % случаев заболевание фиксируется как семейное, причем склонность к атопии в 5 раз чаще передается по материнской линии. При атопической астме в 3-4 раза выше встречаемость других семейных форм аллергии. Присутствие у пациента гаплотипа А10 В27 и группы крови 0 (I) являются факторами риска развития атопической формы астмы.

Главными внешними факторами, ответственными за реализацию предрасположенности к атопической бронхиальной астме, выступают неинфекционные экзоаллергены (вещества растительного и животного происхождения, бытовые, пищевые аллергены). Наиболее выраженным сенсибилизирующим потенциалом обладают домашняя и библиотечная пыль; шерсть и продукты жизнедеятельности домашних животных; перо домашних птиц; корм для рыб; пыльца растений; пищевые продукты (цитрусы, клубника, шоколад). В зависимости от ведущей причины выделяют различные типы аллергической бронхиальной астмы: пылевая (бытовая), пыльцевая (сезонная), эпидермальная, грибковая, пищевая (нутритивная). В начальной стадии астмы имеет место один патогенетический вариант, но в последующем могут присоединиться и другие.

Факторы риска:

Обострению астмы способствуют:

- ОРВИ

- курение, дым, выбросы промышленных предприятий,

- резкие химические запахи

- значительный перепад температур

- прием медикаментов

Развитие ранней сенсибилизации у ребенка провоцируют:

- токсикозы беременности

- раннее введение искусственных смесей

- вакцинация (особенно, против коклюша).

Первой обычно возникает пищевая сенсибилизация, затем кожная и дыхательная.

Патогенез

В формировании астматических реакций задействованы иммунные и неиммунные механизмы, в которых участвуют различные клеточные элементы: эозинофильные лейкоциты, тучные клетки, базофилы, макрофаги, Т-лимфоциты, фибробласты, клетки эпителия и эндотелия и др. Атопической форме астмы свойственны аллергические реакции I типа (анафилактические).

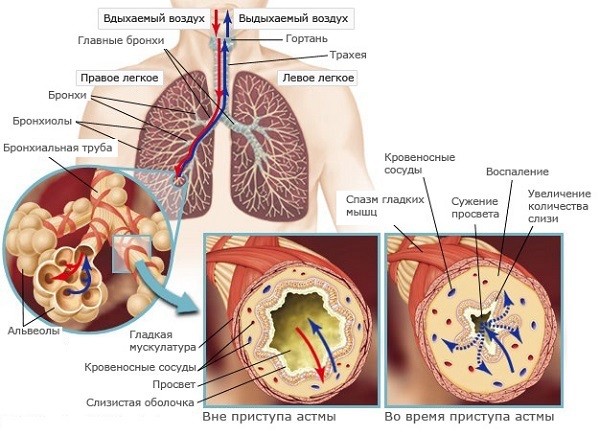

В иммунологическую фазу происходит развитие сенсибилизации организма к впервые поступившему аллергену за счет синтеза IgE и IgG4 и их фиксации на наружной мембране клеток-мишеней. В патохимическую фазу повторный контакт аллергена с клетками-мишенями запускает резкий выброс различных медиаторов воспаления — гистамина, цитокинов, хемокинов, лейкотриенов, фактора активации тромбоцитов и др. Развивается ранняя астматическая реакция (в период от 1-2 мин. до 2 ч после воздействия аллергена) в виде бронхообструктивного синдрома с отеком слизистой бронхов, спазмом гладкой мускулатуры, повышенной секрецией вязкой слизи (патофизиологическая фаза). Бронхоспазм приводит к ограничению поступления воздушного потока в нижние отделы дыхательного тракта и временному ухудшению вентиляции легких.

Поздняя астматическая реакция сопровождается воспалительными изменениями бронхиальной стенки — эозинофильной инфильтрацией слизистой оболочки и подслизистого слоя, десквамацией клеток мерцательного эпителия, гиперплазией бокаловидных клеток, разрастанием и гиалинизацией базальной мембраны. Даже при стойкой ремиссии астмы в стенке бронхов поддерживается хроническое воспаление. При длительном течении атопической бронхиальной астмы формируется необратимость изменений со склерозированием бронхиальной стенки. Вне приступа и при неосложненном течении изменения в легких не отмечаются.

Симптомы атопической астмы

У детей первые респираторные проявления аллергии, относящиеся к предастме, могут наблюдаться уже на втором-третьем году жизни. Типичные астматические симптомы появляются позже, в возрасте 3-5 лет. Патогномоничными симптомами атопической бронхиальной астмы служат внезапные приступы обструктивного удушья, быстро развивающиеся на фоне хорошего самочувствия. Астматическому приступу может предшествовать заложенность и зуд в носу, чихание, жидкие назальные выделения, саднение в горле, сухой кашель. Приступ достаточно быстро обрывается спонтанно или после лекарственного воздействия, завершаясь отхождением скудной вязкой мокроты слизистого характера. В межприступный период клинические проявления заболевания обычно минимальные.

Наиболее распространенная — бытовая форма атопической бронхиальной астмы ярко проявляется в отопительный период в связи с повышением запыленности помещений и характеризуется эффектом элиминации – купированием приступов при уходе из дома и возобновлением при возвращении. Эпидермальная форма астмы проявляется при контакте с животными, начинаясь с аллергического риноконъюнктивального синдрома. Сезонная астма протекает с обострениями в период цветения трав, кустарников и деревьев (весна-лето), грибковая – в период спорообразования грибов (сезонно или круглогодично) с временным облегчением после выпадения снега и непереносимостью дрожжесодержащих продуктов.

Обострение аллергической бронхиальной астмы проявляется приступами различной интенсивности. При длительном контакте с большой концентрацией аллергена может развиться астматический статус с чередованием тяжелых приступов удушья на протяжении суток и более, с мучительной одышкой, усиливающейся при любых движениях. Больной возбужден, вынужден принимать положение сидя или полусидя. Дыхание происходит за счет всей вспомогательной мускулатуры, отмечаются цианоз слизистых оболочек, акроцианоз. Может отмечаться резистентность к противоастматическим средствам.

Осложнения

Развивающиеся во время тяжелых приступов функциональные изменения (гипоксемия, гиперкапния, гиповолемия, артериальная гипотония, декомпенсированный респираторный ацидоз и др.) несут угрозу жизни больного в связи с риском возникновения асфиксии, тяжелой аритмии, комы, остановки дыхания и кровообращения. Легочными осложнениями атопической бронхиальной астмы могут становиться бактериальные инфекции дыхательных путей, эмфизема и ателектаз легких, пневмоторакс, дыхательная недостаточность; внелегочными — сердечная недостаточность, легочное сердце.

Диагностика

Диагностика атопической формы астмы включает осмотр, оценку аллергологического анамнеза (сезонность заболевания, характер приступов), результатов диагностических аллергопроб (кожных скарификационных и ингаляционных провокационных), клинического и иммунологического исследований крови, анализа мокроты и промывных вод бронхов. У больных атопической бронхиальной астмой имеется наследственная отягощенность по атопии и/или внелегочные проявления аллергии (экссудативный диатез, экзема, аллергический ринит и др.).

Кожные пробы позволяют установить потенциальные аллергены; ингаляционные тесты с гистамином, метахолином, ацетилхолином — приступообразную гиперреактивность бронхов. Аллергический характер бронхиальной астмы подтверждают эозинофилия и высокий титр общего и специфических IgE в сыворотке крови. Данные бронхоальвеолярного лаважа определяют изменение клеточного состава мокроты (эозинофилию, присутствие специфичных элементов — спиралей Куршмана, кристаллов Шарко–Лейдена).

Диагностика пищевой сенсибилизации при атопической бронхиальной астме включает ведение пищевого дневника, проведение элиминационных диет и дифференциально-диагностического лечебного голодания; провокационных тестов с продуктами; кожных проб с пищевыми аллергенами; определение специфических Ig в сыворотке крови. Трудности в уточнении пылевой природы аллергии связаны со сложным антигенным составом пыли. Атопическую бронхиальную астму важно отличать от обструктивного бронхита, других вариантов астмы.

Лечение атопической астмы

Ведение больных с атопической бронхиальной астмой осуществляется специалистом-пульмонологом и аллергологом-иммунологом. Необходимым условием лечения служит устранение или ограничение экзоаллергенов (отказ от ковров, мягкой мебели и пухо-перьевых постельных принадлежностей, содержания домашних питомцев, курения), частая влажная уборка, соблюдение гипоаллергенной диеты и т. д., а также самоконтроль со стороны пациента.

Медикаментозная терапия атопической астмы включает десенсибилизирующие и противовоспалительные препараты (кромолин-натрий, кортикостероиды). Для купирования острых приступов удушья применяются бронходилататоры. При бронхиальной астме предпочтение отдается ингаляционным формам стероидов, применяемым в виде дозированных аэрозольных ингаляторов или небулайзерной терапии. Для улучшения проходимости бронхов показаны отхаркивающие средства.

При легкой форме астмы достаточно симптоматического приема бронхолитиков короткого действия (перорально или ингаляционно), при тяжелом — показано ежедневное применение противовоспалительных средств или ингаляционных кортикостероидов; пролонгированных бронходилататоров. При астматическом статусе назначают регидратационную терапию, коррекцию микроциркуляторных сдвигов и ацидоза, оксигенотерапию, при необходимости – ИВЛ, бронхоальвеолярный лаваж, длительную эпидуральную аналгезию. При атопической бронхиальной астме могут использоваться плазмаферез, гемосорбция; вне обострения — проводиться специфическая гипосенсибилизация, иммунокоррекция, ЛФК, иглорефлексотерапия, физиопроцедуры, спелеотерапия, санаторно-курортное лечение.

Прогноз и профилактика

Прогноз атопической астмы зависит от тяжести обструкции и развития осложнений; в тяжелых случаях возможен летальный исход от остановки дыхания и кровообращения. Профилактика данного варианта астмы заключается в устранении профвредностей, домашних источников аллергии, просушивании и фунгицидной обработке сырых помещений, соблюдении гипоаллергенной диеты, смене климатической зоны в период цветения растений.

Источник

Мокрота при астме – нормальное явление, которое свидетельствует о нарушении в функционировании слизистой бронхов. Из-за особенностей заболевания пациенту необходимо сдать ряд анализов для определения причины и степени тяжести патологии. Только после этого врач назначает соответствующее лечение.

Мокрота при бронхиальной астме

Мокрота при бронхиальной астме

Что такое мокрота при астме?

Мокрота при астме – нормальное явление, которое свидетельствует о нарушении в функционировании слизистой бронхов. Из-за особенностей заболевания пациенту необходимо сдать ряд анализов для определения причины и степени тяжести патологии. Только после этого врач назначает соответствующее лечение.

Мокрота при астме

Мокрота при астме

Объем образованного трахеобронхиального секрета варьирует от 10 до 100 мл в сутки. Стоит отметить, что при нормализованной работе дыхательной системы вся продуцируемая слизь проглатывается.

Появление слизевых застоев связано с:

- увеличением количества синтезируемого секрета;

- изменением состава слизи из-за развития воспалительных процессов в области бронхов (аллергия, инфекционное заражение);

- нарушением механизма выхода жидкости из трахеобронхиальных структур.

В случае развития острого воспалительного процесса наблюдается ослабевание работы реснитчатого эпителия, приводящее к образованию застойных явлений в бронхах.

Образование мокроты

Образование мокроты

Слизь в незначительных количествах отходит из органов дыхательной системы даже у здоровых людей. Она защищает стенки от пересыхания и помогает вывести из системы мелкие частицы, которые случайно попали в трахею или бронхи. Количество мокроты увеличивается у курящих людей или у больных простудными заболеваниями, бронхитом или воспалением легких. Но она в большинстве случаев легко откашливается. Если объем мокроты в сутки не превышает 100 мл, то состояние бронхолегочной системы считается удовлетворительным.

У больных бронхиальной астмой ее количество может быть большим, но отходит она слабо, скапливаясь в проходах и вызывая приступы.

Причины застоя мокроты:

- Увеличивается ее образование;

- Изменяется состав из-за аллергических реакций и инфекционных процессов;

- Нарушается механизм вывода из бронхов и трахеи;

- Густые выделения могут привести к закупорке дыхательных путей, в результате чего может произойти удушье.

При этом наблюдаются такие явления:

- В результате процессов, происходящих в бронхах, ткани деформируются, изменяется их структура, уменьшается прохождение воздуха.

- Кашель малопродуктивный, долго не прекращается. При этом слышны хрипы, ощущается недостаток воздуха.

Приступ астмы

Приступ астмы

Характер мокроты при бронхиальной астме, которая выделяется во время приступа, отличается от выделений при других заболеваниях дыхательной системы внешне и по запаху. Они зависят от стадии заболевания:

- Мокрота прозрачная или белого оттенка, пенистой консистенции указывает на начальную стадию болезни без сопутствующих инфекций. Ее количество небольшое, отходит она в конце приступа.

- Желтый цвет и неприятный запах указывает на развитие воспалительного инфекционного процесса.

- Зеленый цвет вкраплений и густая консистенция указывает на то, что заболевание переходит в тяжелую форму.

- Коричневые вкрапления в слизи, высокая ее плотность указывает на повреждение сосудов и мелкие кровотечения.

- Розовая мокрота пенистой консистенции говорит о том, что кровотечение длится в настоящее время, происходят внутренние разрывы кровеносных сосудов бронхов.

При бронхиальной астме средней и тяжелой формы слизь очень плотная, образует пробки, которые с трудом выходят из бронхов. Часто они имеют разветвленную форму в виде дерева. Из-за своей консистенции слизь получила название «стекловидной» мокроты.

Встречаются микроскопические элементы, которые имеют специальные названия:

- Спирали Куршмана штопорообразной формы белого цвета или прозрачные.

- Кристаллы Шарко-Лейденатонкие, бесцветные, вытянутой веретеновидной формы.

Их нельзя разглядеть невооруженным глазом, для определения выполняют бактериальный посев.

Мокрота при бронхиальной астме может содержать гной и следы крови в форме прожилок, части тканей стенок бронхов. Цвет слизи в таком случае желтого или желто-зеленого оттенка. Если от мокроты исходит неприятный запах, это может указывать на наличие злокачественных образований.

Анализ мокроты

С помощью этого диагностического метода врач определяет наличие бронхиальной астмы у больного. Лабораторные исследования слизи включают в себя определение ее физических составляющих, цитологию и бактериальный состав.

Анализ мокроты

Анализ мокроты

У здорового человека мокрота легко откашливается или проглатывается. У курящих людей, а также больных бронхитом или воспалением легких мокрота отхаркивается. Это нормальный показатель, который не должен вызывать беспокойства. Если количество выделений не превышает 100 мл в сутки – состояние крупных бронхов и трахей в норме.

Для организма слизь является важным компонентом. Она выполняет не только защитную функцию, но и способствует выведению из дыхательной системы мелких частиц, которые человек вдыхает, а также способствует очищению бронхиальной системы.

Если же выявлены патологии при лабораторных исследованиях, у больного присутствуют приступы удушья с незначительным количество мокроты, врач диагностирует астму. Поэтому анализ мокроты – один из главных показателей, который говорит о наличии или отсутствии заболевания.

Анализ могут назначать в следующих случаях:

- если больной страдает длительным кашлем с выделением мокроты;

- если диагностирован бронхит, воспаление легких и другие заболевания, связанные с дыхательной системой;

- при подозрении у больного туберкулеза;

- если есть подозрения на наличие злокачественных образований.

Когда назначают анализ мокроты

Лабораторная диагностика мокротных масс назначается в случае:

- длительного кашля с выделением мокроты;

- подозрений на развитие бронхита, пневмонии и других инфекционных форм воспалительного процесса органов дыхательной системы;

- опасности развития туберкулеза легких;

- подозрений на развитие злокачественных новообразований в области органов дыхания (при появлении кровяных включений также необходимо пройти диагностику методами бронхоскопии и компьютерной томографии).

Повышенная вязкость слизи является опасной проблемой для людей с бронхиальной астмой. Своевременная диагностика способна не только обезопасить человека от развития тяжелого удушья вследствие перекрывания дыхательных путей, но и быстрее справиться с причиной патологичного состояния.

Мокрота при бронхиальной астме

Мокрота при бронхиальной астме

Сбор мокроты

Слизь собирают во время кашля. Посуда для сбора должна быть стерильной. Лучше купить в аптеке специальную пластиковую баночку. Проще сделать это утром, потому что всю ночь мокрота из бронхов не выводилась. Для того, чтобы можно было сделать общий анализ, нужно собрать не меньше 3-5 мл слизи.

Так как мокрота при астме отходит слабо, предварительно выполняют такие процедуры:

- За сутки перед сдачей общего анализа пьют много жидкости, чтобы слизь отходила легче.

- Перед проведением процедуры используют ингалятор или проводят перкуссионный массаж.

- В начале сбора делают три глубоких вдоха.

Выполняют еще ряд предписаний, которые влияют на правильность анализа:

- Перед самой процедурой чистят зубы, полощут полость рта и чистят носоглотку.

- Несколько дней до сдачи анализа не употребляют алкоголя, не курят.

- Пища, потребляемая несколько дней перед процедурой, должна быть легкой.

- Избегают физических нагрузок.

- Не собирают слюну, берут только мокроту.

- Сдать собранный материал нужно не позже 2-3 часов после сбора.

Если это не поможет, вводят в трахею катетер и через него берут нужное количество слизи для анализа. Такую процедуру может сделать только медицинский работник. Результат анализа мокроты при бронхиальной астме получают не меньше чем через 3 дня после сдачи в лабораторию.

Сбор мокроты

Сбор мокроты

Проведение анализа

Экссудат сдается в лабораторию, где проводится его детальный анализ: оцениваются физико-химические свойства, исследуется клеточный состав. На основании полученных данных назначается лечение с обязательным учетом вида обнаруженной микрофлоры.

Процесс исследования образца материала при бронхиальной астме обычно длится не менее трех дней от момента сдачи его в лабораторию. Из особенностей оценки материала: огромную роль играет цвет отделяемого и примеси, среди которых можно в тяжелых случаях увидеть фрагменты тканей стенки бронхиального дерева.

Расшифровка результатов

В полученном результате лаборант обязательно указывает клеточный состав материала, по которому устанавливается природа и характер заболевания:

- при повышенном содержании эритроцитов можно предположить повреждение сосудов ввиду деструктивного процесса в тканях респираторного тракта;

- большое количество эозинофилов в слизи характерно для бронхиальной астмы, они свидетельствуют о ее аллергической природе;

- кристаллы Шарко-Лейдена указывают на аллергический процесс и его прогрессирование;

- количество мерцательного эпителия увеличивается при бронхиальной обструкции или воспалении бронхов;

- спирали Куршмана в анализе являются патогномоничным признаком астмы, говорят о спазме бронхов и скоплении густого секрета в просвете;

- макрофаги в отделяемой слизи подтверждают диагноз астмы.

Не менее важно соотношение содержания этих клеток. В зависимости от преобладания тех или иных клеточных структур назначается лечение.

Если в материале выявлены болезнетворные микроорганизмы, то необходимо провести бактериологический посев.

Опасна ли мокроты при бронхиальной астме?

Образование мокроты у больных астмы значительно усиливается в периоды обострения. Кроме того, затруднение выхода слизи, вызванное увеличением густоты жидкости, способно спровоцировать нежелательные осложнения:

- перекрывание дыхательных ходов;

- нехватка дыхания, удушье;

- появление хрипов во время приступов;

- деформация бронхиальных просветов, непроходимость бронхов;

- структурные изменения бронхов.

Изучение микробиологической природы мокроты и наличия инфекции позволяет составить правильную стратегию лечения для более эффективной терапии.

Лечение мокроты при астме

Основной задачей лечения застоев является устранение накопленной жидкости из бронхов при помощи различных методик и медикаментозной терапии, направленной на улучшение отхаркивания.

Лечение мокроты

Лечение мокроты

Возможные способы лечения:

- Медикаментозная терапия.

- Лечебный массаж в области грудной клетки.

- Дыхательная гимнастика.

- Физиотерапия.

- Применение народных рецептов.

Перед использованием домашних методов необходимо убедиться в отсутствии аллергии на компоненты средств и проконсультироваться с врачом.

Медикаментозная терапия включает:

- стимулирующие отхаркивание средства и муколитики (способствуют разжижению и выведению мокроты) — Лазолван, Амбробене, Амброксол, Флюдитек, Либексин-Муко;

- антигистаминные средства – Телфаст, Тайлед, Интал;

- травяные сборы для разжижения и выведения мокроты.

Антигистаминные средства необходимо использовать при развитии удушья и застоев мокроты из-за реакции на аллерген.

Кроме того, если лечение направлено на устранение инфекционного заболевания, стоит помнить, что комбинировать разжижающие мокроту средств и кашлевые блокаторы строго запрещается.

Вместе с аптечными лекарствами используются рецепты народной медицины для избавления от излишнего бронхиального секрета. Помогают следующие «классические» методы:

- мед и алоэ в пропорции 1:5;

- сироп из чеснока и лука;

- редька с медом.

Эффективным средством считается сосновое молоко: берется 3 зеленых шишки, кусочек смолы и ½ л подогретого молока. Ингредиенты смешиваются, настаиваются пару часов, а затем смесь процеживается. Отвар из сосновых почек также помогает вывести мокроту, так как оказывает муколитическое и антисептическое действия.

Чем очистить бронхи от мокроты у малышей

При терапии кашля с малютками нельзя действовать так же как со взрослыми. Обильная слизь в бронхах малыша – симптом опасный, ведь кроха еще не умеет откашливаться, а бронхиальный просвет очень узенький и легко забивается слизью. Какие меры помогут провести выведение мокроты из бронхов у самых маленьких?

Чаще увлажняйте воздух в детской, используя увлажнители, либо просто накидывайте мокрые полотенца на батареи. Во время непростого периода давайте крохе больше теплого питья и регулярно массажируйте ему спинку в области лопаток. Такой способ хорошо помогает справляться с отхаркиванием.

Медикаменты

Педиатры для лечения малышей рекомендуют следующие препараты, выводящие мокроту у малышей первого года жизни. Это АЦЦ и Амброксол. Эти медикаменты стимулируют отхаркивание и помогают маленькому организму укрепить иммунитет.

АЦЦ от мокроты

АЦЦ от мокроты

Категорически нельзя проводить самолечение крохи и использовать народные рецепты, не проконсультировавшись с врачом.

Народные средства

Не рекомендую увлекаться народными рецептами при терапии маленьких деток. Как вывести мокроту из легких у ребенка с помощью советов знахарей?

Мед против мокроты

Мед против мокроты

Из многочисленных снадобий крошкам подходят следующие средства:

- отвары из зверобоя, чабреца, мать-и-мачехи, плюща и корня солодки;

- натуральный мед, смешанный с натолченной редькой (для детишек старше 3 лет и при отсутствии аллергии);

- горчичники, поставленные на икры ребеночка (используйте покупные средства, не пытайтесь их приготовить самостоятельно);

- творожные лепешки, их делают из разогретого творога, предварительного помещенного в ткань (время процедуры 1-1,5 часа);

- инжир в молоке (2-3 вяленых плода проваривают в стакане молока), лекарство подходит малышам детсадовского возраста, его следует пить на ночь по 100 мл;

- компрессы из отварного картофеля, куда добавлен йод (1-2 капли) и растительное масло (такие компрессы оборачивают в ткань и прикладывают к тельцу ребенка на 2-3 минуты).

Как вывести мокроту из бронхов у пожилых людей

С возрастом у людей сильно слабеет иммунитет, а бронхолегочная система уже не может хорошо противостоять нападениями вредоносных микроорганизмов. Чтобы вывести мокроту из бронхов пожилых людей, врачи часто используют антибактериальные препараты.

Антибиотики при выводе мокроты из легких можно применять только с разрешения врача и при обнаружении бактериальной инфекции. Против вирусов антибактериальные медикаменты не имеют эффекта.

При лечении пожилым людям лучше придерживаться постельного режима и увеличить объем питья. В дело пойдут домашние морсы, кисели, целебные чаи, компоты, свежевыжатые соки.

Следует строго соблюдать все предписания врача и не пропускать назначенный прием медикаментов (отхаркивающих, муколитических, противовирусных либо антибактериальных препаратов).

Хорошо помогает разжижать и выводить из бронхов густую мокроту ингаляции с использование соды, физраствора, эфиролей и лекарственных препаратов (Беродуал, Лазолван). Пожилым пациентам особенное внимание нужно обратить на укрепление иммунных сил и подключить к терапии общеукрепляющие массажи и ЛФК.

Чем вывести мокроту у беременных

Будущим мамочкам особенно важно сохранить крепкое здоровье во время вынашивания ребенка.

Особенно опасны простудные болезни, сопровождаемые кашлем в первые месяцы беременности.

Как очистить бронхи от слизи при беременности? Среди медикаментозных средств будущим мамам рекомендуется прием лекарств на растительной основе, безопасных и эффективных:

Доктор МОМ. Этот препарат, помогающий выводить мокроту из легких, выпускается для беременных в двух вариациях: рассасывающие леденцы-таблетки и мазь для прогревающего растирания груди и спины. Состав лекарства полностью натуральный: в нем содержатся камфара, ментол, масла муската и эвкалипта.

Мукалтин таблетки. Один из безопасных препаратов, разрешенных к употреблению будущим мамам. Действие Мукалтина основывается на активности его главного компонента – корня алтея. Это растение славится муколитическим, смягчающим и противовоспалительным эффектом.

Мукалтин можно использовать только во II и III триместре беременности, но с обязательным учетом индивидуальных особенностей организма женщины.

Сироп Солодки. Врач может назначить для лечения беременной от кашля сироп из корней Солодки. Лекарственное растение хорошо разжижает мокроту, снимает кашлевые приступы и укрепляет защитные свойства дыхательной системы. Сироп Солодки используют для терапии при сухом и влажном кашле, в составе комплексного лечения.

Трависил леденцы. Ароматные целительные конфетки помогают купировать приступы кашля, устраняют раздражающее першение горла и укрепляют иммунитет. Трависил результативно выводит мокроту благодаря большому количеству лекарственных трав, входящих в состав препарата.

В некоторых ситуациях медики могут назначить беременным для очищения бронхов сиропы Эвкабал и Стодаль. Эти препараты содержат в составе незначительное количество этилового спирта (Эвкабал) и этанола (Стодаль).

Помимо рекомендованных медикаментов, народных средств, для хорошего вывода мокроты из легких не забывайте и о дыхательной гимнастике, ежедневных прогулках, особенно по хвойным лесам и профилактическим поездкам на курорты санаторного типа.

Бронхиальная астма представляет опасность тем, что в бронхах собирается слизь, которая перекрывает суженные проходы. В результате ее скопление может привести к удушью, ухудшению самочувствия. Вовремя сданные анализы смогут быстро и правильно определить причины болезни и назначить адекватное лечение.

Кандидата медицинских наук. Заведующий отделением пульмонологии.

Уважаемые посетители, прежде чем использовать мои советы – сдайте анализы и проконсультируйтесь с врачом!

Запишитесь к хорошему врачу:

Загрузка…

Источник