Морфологические проявления бронхиальной астмы

Названием астма обозначается затруднение дыхания особого вида, наступающее в виде приступов, как результат аллергических реакций в бронхиальном дереве.

Бронхиальная астма является проявлением гиперсенсибильных реакций дыхательного тракта на раздражители, проникшие в легкие воздушным или кровеносным путем, или же обоими путями. Астматический кризис одышки начинается обычно остро, он обусловливается сужением малых бронхов и особенно бронхиол, возникающим в результате спазма бронхиолярной и, может быть, бронхитической мускулатуры, отека бронхиолярной и бронхитической стенок, особенно слизистой, а постепенно и в результате усиленного вьщеления слизи бронхиальными железами. Сильное напряжение инспираторных механизмов до определенной степени в состоянии преодолеть препятствия вентиляции, возникшие из-за сужения просвета бронхов и благодаря клапанным механизмам.

Альвеолы, хотя и с большим напряжением, получают воздух, но экспираторные силы и механизмы не в состоянии обеспечить отведение одинакового количества воздуха из распределительных и дыхательных пространств. Таким образом наступает ограничение газового обмена в дыхательных пространствах при одновременном остром перерастяжении альвеол. В этом состоянии наступает сдавливание бронхиального дерева, что, в свою очередь, способствует сужению просвета. Одновременное сжатие артериол, замедление кровообращения в капиллярах и в венулах обусловливают уменьшение объема кровообращения и замедление легочного кровообращения.

Дети от бронхиальной астмы умирают очень редко. Поэтому имеется только небольшое число патоморфологических исследований. В патоморфологической картине определяется утолщение стенок средних и малых бронхов и бронхиол. Стенки их отечны, просветы уменьшены. Слизистая бронхиол относительно толще слизистой бронхов, а у детей относительно толще, чем у взрослых.

Чем толще нормальная или патологическая слизистая, тем сильнее проявляется суживающее действие отека и мускулатуры стенок. При этом необходимо учитывать, что при максимальном экспираторном сужении просвета крупных бронхов наступает уменьшение первоначального объема на одну четвертую, в средних и малых бронхах — на 2/3 и даже на 2/4. Сокращение мышечных волокон, расположенных круто винтообразно в стенках бронхиол, может вести к сужению просвета или же полностью его закупорить (Hayek 1952).

Эпителиальный слой бронхиальной стенки в некоторых местах образует мешкообразные углубления. В меньших бронхах содержится густая компактная слизь. Слизь может полностью закупорить бронхи. В бронхиолы слизь из бронхов не вдыхается, а выделяется исключительно поверхностным эпителием бронхиол. При болезненном раздражении мерцательные эпителиальные клетки изменяются в секретирующие. И в более крупных бронхах слизистая набухает, пропитывается и покрывается большим количеством слизи. В некоторых местах виден слущенный эпителий. Кроме бронхиол, слизистые пробки можно обнаружить главным образом в малых, иногда и в средних бронхах.

Эпителиальная выстилка бывает утолщена, особенно при хроническом течении. Встречаются и метаплазии, и небольшие нарывы. Нарушаются некоторые бокаловидные клетки бронхиальной слизистой и слизистых желез, другие находятся в состоянии повышенной активности. Бронхиальные железы, их канальцы переполнены и расширены слизью, точно так же, как их выводные протоки и отверстия. Наступает нарушение деятельности мерцательного эпителия в бронхах, замедление и даже полная остановка их движений. В дальнейшей стадии изменений происходит гибель мерцательного эпителия и жировая инфильтрация клеток.

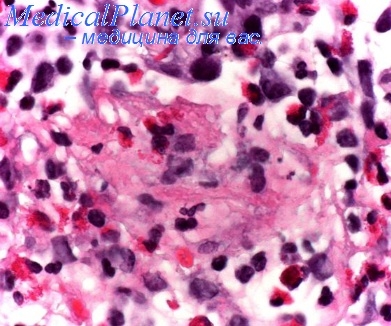

Базальная мембрана эпителиальной выстилки утолщается и гиалинизируется, особенно в средних бронхах. Подобные изменения наблюдаются как в бронхиолах, так и в крупных бронхах. Интерстициальная соединительная ткань стенки бронхов, особенно между мышечными волокнами и пучками, инфильтрируется. Лимфатические очаги, расположенные вдоль бронхов, увеличены. Утолщенная стенка пронизана скоплениями лимфоцитов, многочисленными жировыми клетками (Marchand 1918). После повторных приступов, при более длительном течении, помимо этих клеточных реакций развивается эозинофильная инфильтрация стенки бронхов, главным образом субэпителиальных слоев и остальной бронхомуральной соединительной ткани. Эти бронхомуральные инфильтрации не у каждого больного одинаково развиты и не располагаются всюду равномерно.

В субмукозном слое в некоторых местах наблюдаются умеренные фиброзные изменения. Эозинофильная инфильтрация иногда наблюдается и в альвеолах, и в бронхомуральных лимфатических узлах. Всюду здесь эозинофилы исполняют важную специфическую очистительную функцию. Парабронхиальные и паратрахеальные лимфатические узлы увеличены, пропитаны жидкостью и смягчены. И при хроническом течении мускулатура стенок бронхов гипертрофична. Бронхиолярный и бронхиальный стеноз обусловливается пароксизмальным отеком стенок малых бронхов и бронхиол, особенно их слизистой, пароксимальной тонической активностью мышечной системы, присоединением чрезмерной слизистой секреции и экссудативных процессов, наличием первично или вторично патологической слизи. Непосредственным патоморфологическим последствием является острая долевая всеобщая альвеолярная эмфизема. При хроническом течении эмфизема стабилизируется. Некоторые мелкие или более крупные бронхи настолько закупорены липкой компактной слизью, что развиваются более или менее крупные полиобтурационные ателектазы. Некоторые бронхиальные железы постепенно атрофируются. В некоторых местах развиваются мешкообразные бронхоэктазии.

— Читать далее «Сосудистые изменения при бронхиальной астме. Сенсебилизация при бронхиальной астме»

Оглавление темы «Глистные поражения легких. Астма»:

1. Морфология эозинофильной пневмонии. Гистология эозинофильной пневмонии

2. Аскаридоз. Частота аскаридоза

3. Морфология аскаридоза. Клиника аскаридоза

4. Рентгенография аскаридоза. Токсикариаз, стронгилоидоз

5. Трихиноз. Летучие эозинофильные инфильтраты

6. Инфильтративная эозинофилия. Диагностика эозинофильной пневмонии

7. Рентгенография при эозинофильной пневмонии. Происхождение эозинофильных пневмоний

8. Бронхиальная астма. Морфология бронхиальной астмы у детей

9. Сосудистые изменения при бронхиальной астме. Сенсебилизация при бронхиальной астме

10. Микробная сенсебилизация при бронхиальной астме. Предрасположенность к бронхиальной астме

Источник

Бронхиальная

астма — заболевание, при котором

наблюдаются приступы экспираторной

одышки, вызванные аллергической реакцией

в бронхиальном дереве с нарушением

проходимости бронхов.

Факторами,

вызывающими бронхиальную астму, считают

главным образом экзогенные аллергены.

Среди причин, определяющих повторные

приступы бронхиальной астмы, выделяют

инфекционные заболевания, аллергические,

воздействия внешней среды, воздействия

веществ, взвешенных в воздухе (пыль

комнатная и производственная, дым,

различные запахи и др.), метеорологические

(повышенная влажность атмосферного

воздуха, туманы) и психогенные (психогенные

раздражения) факторы, употребление ряда

пищевых продуктов и лекарств.

Однако

главными формами бронхиальной астмы

являются атопическая (наследственная)

и инфекционно-аллергическая.

Атопическая

бронхиальная астма возникает при

воздействии на организм через дыхательные

пути аллергенов различного происхождения.

Инфекционно-аллергическая

бронхиальная астма наблюдается при

воздействии аллергенов на больных с

острыми или хроническими бронхолегочными

заболеваниями, вызванными инфекционными

агентами.

Патогенезэтих форм бронхиальной астмы сходен.

Аллергические реакции при бронхиальной

астме связаны с клеточными антителами

— IgE. Приступ бронхиальной астмы

развивается при связывании аллергена

с фиксированными на клетках (лаброциты,

базофилы и др.) антителами. Образующийся

комплекс антиген — антитело приводит

к освобождению из эффекторных клеток

биологически активных веществ (гистамин,

серотонин, кинины, медленно реагирующая

субстанция анафилаксии и др.), вызывающих

в бронхах сосудисто-экссудативную

реакцию, спазм мускулатуры, усиление

секреции слизистой оболочкой бронхов

слизи, что ведет к нарушению их

проходимости.

Патологическая

анатомия. Изменения бронхов и легких

при бронхиальной астме могут быть

острыми, развивающимися в момент

приступали хроническими, являющимися

следствием повторных приступов и

длительного течения болезни.

В остром

периоде (во время приступа) бронхиальной

астмы в стенке бронхов наблюдается

резкое полнокровие сосудов

микроциркуляторного русла и повышение

их проницаемости. Развиваются отек

слизистой оболочки и подслизистого

слоя, инфильтрация их лаброцитами,

базофилами, эозинофилами, лимфоидными,

плазматическими клетками. Базальная

мембрана бронхов утолщается, набухает.

Отмечается гиперсекреция слизи

бокаловидными клетками и слизистыми

железами. В просвете бронхов всех

калибров скапливается слоистого вида

слизистый секрет с примесью эозинофилов

и клеток слущенного эпителия, обтурирующий

просвет мелких бронхов. В результате

аллергического воспаления создается

функциональная и механическая обструкция

дыхательных путей с нарушением дренажной

функции бронхов и их проходимости. В

легочной ткани развивается острая

обструктивная эмфизема, появляются

фокусы ателектаза, наступает дыхательная

недостаточность, что может привести к

смерти больного во время приступа

бронхиальной астмы.

При повторяющихся

приступах бронхиальной астмы с течением

времени в стенке бронхов развиваются

диффузное хроническое воспаление,

утолщение и гиалиноз базальной мембраны,

склероз межальвеолярных перегородок,

хроническая обструктивная эмфизема

легких. Происходит запустевание

капиллярного русла, появляется вторичная

гипертония малого круга кровообращения,

ведущая к гипертрофии правого сердца

и в конечном итоге — к сердечно-легочной

недостаточности.

Соседние файлы в предмете Патологическая анатомия

- #

- #

- #

- #

Источник

Бронхиальная астма (БА) широко распространена в современном мире. Ею болеет каждый восьмой житель Европы. Для успешного лечения и профилактики заболевания необходимо знать его причины и особенности развития.

Именно поэтому изучению патогенеза бронхиальной астмы уделяется большое внимание. Подробнее об этом – далее в статье.

Что такое бронхиальная астма

Бронхиальная астма – это хроническая болезнь, которая характеризуется поражением дыхательных путей. Основное ее проявление – рецидивирующие приступы обструкции, то есть закупорки, бронхов. Во время приступа больному тяжело сделать выдох из-за того, что бронхи спазмируются на высоте вдоха.

У астматиков с продолжительным и тяжелым течением бронхиальной астмы развиваются необратимые изменения в дыхательной системе. Разрастается соединительная ткань в легких, развивается пневмосклероз, истончаются альвеолы (эта патология получила название «эмфизема»). Это еще больше усугубляет течение заболевания и усиливает дыхательную недостаточность.

В основе патофизиологии бронхиальной астмы лежит повышенная чувствительность бронхов к различным провоцирующим факторам, причем эти факторы индивидуальны для каждого.

Этиология и формы бронхиальной астмы

Важнейшую роль в этиологии бронхиальной астмы отводят аллергическому фактору. Провокаторы заболевания делятся на две большие группы: эндоаллергены (вырабатываются внутри организма) и экзоаллергены (поступают извне). Чаще причиной заболевания становится вторая группа провоцирующих факторов. К ним относятся:

- Инфекционные возбудители – вирусы, бактерии, грибки, простейшие.

- Раздражители растительного происхождения – пыльца растений, пух тополя.

- Аллергены животного происхождения – шерсть, перья, слюна, пух.

- Бытовые аллергены – пыль, бытовая химия.

- Пищевые продукты – чаще всего аллергическую реакцию вызывают орехи, мед, шоколад, помидоры.

- Медикаменты – ацетилсалициловая кислота, антибиотики.

У некоторых больных проявления астмы возникают при определенных погодных условиях. Особенно плохо переносят астматики дождь, высокую влажность, холод. В этом случае для БА характерно отсутствие приступов, если нет воздействия внешних раздражителей.

В ходе многочисленных исследований американские ученые установили, что стресс также может быть пусковым механизмом в развитии приступов. Он способен стать первопричиной болезни, а также усугубить уже имеющуюся бронхиальную астму.

В зависимости от природы и особенностей течения заболевания выделяют следующие формы БА:

- Атопическая – развивается вследствие воздействия аллергенов неинфекционной природы.

- Инфекционно-зависимая – приступ астмы возникает после перенесенных инфекций.

- Глюкокортикоидная – в ее основе лежит нарушение баланса кортикостероидных гормонов.

- Нервно-психическая – обструкция бронхов происходит вследствие длительного стресса.

- Аспириновая – прием лекарств, содержащих ацетилсалициловую кислоту, приводит к развитию приступа удушья.

- Астма физического напряжения – заболевание проявляется после физических нагрузок.

Общая схема патогенеза бронхиальной астмы

В основе патогенеза бронхиальной астмы лежит воспаление в стенке бронхов. Любое воспаление сопровождается повышенной проницаемостью стенок сосудов.

В результате этого плазма (жидкая часть крови) просачивается через них. Жидкость накапливается в слизистой бронха, развивается отек. Просвет органа сужается, затрудняется прохождение воздуха.

Но почему у одних людей при попадании аллергена развивается воспалительный процесс в дыхательной системе, а другие никак не реагируют на него? Ученые долго думали над этим вопросом и пришли к выводу, что все дело в наследственной предрасположенности.

У некоторых людей с рождения повышена активность особых клеток крови – Т-лимфоцитов-хелперов 2 типа. Из-за этого у них выделяется большое количество иммуноглобулина Е (IgE) – белка, провоцирующего аллергическую реакцию.

Активный синтез IgE приводит к дегрануляции (повреждению) тучных клеток, которые находятся на стенке бронхов. Они начинают высвобождать медиаторы воспаления. Именно из-за этих веществ повышается проницаемость стенок сосудов, и развивается воспалительный процесс.

Но воспаление – лишь один из механизмов развития бронхиальной астмы. Помимо него, в развитии приступа принимает участие спазм бронхов. Гладкая мускулатура этого трубчатого органа резко сокращается, что приводит к перекрытию его просвета.

Не менее важную роль в развитии приступа БА играет повышенная секреция слизи клетками эпителия бронхов, выстилающего внутреннюю поверхность его стенки. Таким образом, в патогенезе бронхиальной астмы и развитии удушья можно выделить три основных фактора:

- воспаление в стенке бронхов;

- повышенная реактивность бронхиального дерева, из-за чего спазмируются мышцы этого органа;

- увеличенная выработка слизи эпителиальными клетками.

В общем патогенез бронхиальной астмы можно разделить на три этапа:

- Иммунологический – возникает при первом контакте организма с аллергическим агентом. Характеризуется активацией клеток крови и выработкой IgE.

- Иммунохимический – развивается при последующих контактах с раздражителем. Уже выработанные иммуноглобулины запускают развитие реакции в бронхиальном дереве, которая сопровождается синтезом медиаторов воспаления.

- Патофизиологический – проявляется активными изменениями в стенке бронха, описанными ранее. У больного затрудняется дыхание, появляются свистящие хрипы.

У астматиков, как и у аллергиков, в крови повышается количество эозинофилов. Эти клетки относятся к группе лейкоцитов.

Они повреждают реснички на эпителии бронхов, ухудшая тем самым эвакуацию слизи, и провоцируют изменения в тканях. Их количество в общем анализе крови более 6% говорит в пользу диагноза бронхиальной астмы.

Особенности патогенеза разных форм астмы

Этиология и патогенез бронхиальной астмы тесно взаимосвязаны. Фактор, который привел к приступу, определяет механизм его развития. Далее мы подробно разберем механизмы развития разных форм БА.

Атопическая форма

Это наиболее распространенная разновидность заболевания. Она развивается при повышенной чувствительности бронхов к аллергенам неинфекционной природы: бытовым, животным, растительным.

Особенность механизма развития бронхиальной астмы по атопическому типу заключается в его многоэтапности. Иммунологическая и иммунохимическая фазы проходят аналогично описанным в предыдущем разделе. А патофизиологический этап подразделяют еще на две стадии: раннюю и позднюю.

Ранняя реакция начинается в период от несколько минут до 2 часов после воздействия аллергенов. При этом слизистая стенки бронхов отекает, повышается выделение секрета, мускулатура спазмируется. Происходит закупорка просвета органа, прохождение воздуха затрудняется.

Поздняя стадия развивается примерно через 6 часов после действия раздражителя. Она характеризуется наличием стойкого воспаления в бронхах даже после спадания отека и прекращения спазма. Если не начать своевременное лечение, мышечная ткань органа заменяется соединительной. Данный процесс необратим.

Инфекционно-зависимая форма

Инфекционно-зависимая форма БА характерна для людей зрелого возраста. Она является осложнением перенесенных ранее острых респираторных вирусных инфекций, пневмонии, бронхита и других патологий органов дыхания.

Данная форма астмы характеризуется медленным развитием. Отек бронхов нарастает постепенно, состояние больного ухудшается на протяжении длительного времени. Пик заболевания наступает через две – три недели после перенесенной инфекции.

Течение инфекционно-зависимой формы более тяжелое. Отек, хоть и увеличивается медленно, не спадает на протяжении длительного времени. Эта форма БА тяжело поддается лечению при помощи традиционных медикаментов (бета-адреномиметиков, глюкокортикоидов).

Существует несколько механизмов развития бронхиальной астмы после воздействия инфекционных агентов:

- Аллергическая реакция медленного типа.

- Немедленная аллергическая реакция (аналогичная патогенезу атопической формы).

- Механизмы неиммунологического характера.

Реакция замедленного типа, соответственно названию, характеризуется длительным нарастанием отека. При этом для ее запуска требуется неоднократное воздействие аллергического агента. Клетки организма выделяют особые белки – медиаторы воспаления замедленного действия.

Эозинофилы также принимают участие в процессе. Они синтезируют белок, который повреждает реснитчатый эпителий бронхов. В результате его клетки не способны эвакуировать мокроту из просвета органа.

Неиммунологическая реакция развивается при непосредственном повреждении клеток бронхов инфекционными агентами.

Глюкокортикоидная форма

Глюкокортикоиды – это гормоны, вырабатываемые корой надпочечников. Они обладают мощным противовоспалительным действием, угнетают аллергическую реакцию. Поэтому нехватка этих гормонов в организме может как спровоцировать первый приступ, так и стать причиной постоянных рецидивов.

Патогенез влияния недостатка глюкокортикоидов при бронхиальной астме таков:

- Снижается концентрация бета-адренорецепторов на эпителии бронхов, что приводит к снижению восприимчивости к адреналину, расслабляющему мускулатуру бронхов.

- Активность медиаторов воспаления не уменьшается не регулируется гормонами.

- Увеличивается секреция провоспалительных белков и одновременно снижается активность противовоспалительных.

Эта форма бронхиальной астмы чаще всего развивается при длительном лечении глюкокортикоидами. Бесконтрольный прием гормонов влияет на надпочечники, угнетая их функцию.

У девушек гормональная БА может возникать при нарушении баланса половых гормонов. Приступ провоцируется снижением количества прогестерона в крови и повышением уровня эстрогена, что характерно для второй половины менструального цикла.

Нервно-психическая форма

Нервно-психическая форма бронхиальной астмы относится к группе психосоматических заболеваний. Это патологии, при которых длительные стрессы, депрессия, тревога проявляются в виде нарушения функции какого-либо органа и системы.

Для нервно-психической разновидности астмы характерно отсутствие органических изменений стенки бронхов на начальных этапах. Приступ развивается из-за спазма гладкой мускулатуры. Лишь при длительном течении заболевания возникают стойкие изменения в тканях органа.

В основе развития данной формы БА лежит гиперчувствительность эпителия бронхов к гистамину и ацетилхолину. Эти вещества являются нейромедиаторами, которые передают импульсы с периферии в центральную нервную систему.

Кроме того, приступ БА может провоцироваться любой нагрузкой, сопровождающейся глубоким вдохом.

Аспириновая форма

В основе патогенеза бронхиальной астмы аспиринового типа лежит повышенная чувствительность к препаратам, содержащим ацетилсалициловую кислоту. Вещество приводит к нарушению обмена арахидоновой кислоты.

Это, в свою очередь, стимулирует синтез лейкотриенов, которые вызывают спазм бронхиального дерева. Подобный эффект оказывает не только Аспирин, но и другие нестероидные противовоспалительные препараты.

Еще одно негативное свойство салицилатов – снижение активности тромбоцитов. Эти клетки играют важную роль в свертывании крови при травме сосуда и в питании стенок сосудов. Поэтому угнетение функции тромбоцитов повышает ее проницаемость, что провоцирует развитие отека.

Эту форму астмы чаще всего наблюдают у женщин в возрасте 30 – 40 лет. Часто больные аспириновой астмой принимают противовоспалительные препараты из-за болей в спине, суставах и прочее.

Астма физического напряжения

Приступ БА физического напряжения развивается при повышенной физической нагрузке, спустя 5 – 20 минут после ее начала. Некоторые больные отмечают удушье спустя 5 – 10 минут после окончания нагрузок.

В большинстве случаев приступ астмы физического усилия не очень интенсивный. Однако порой приходится прибегать к помощи ингалятора.

Большую часть времени человек дышит носом. Увлажненный, очищенный и теплый воздух благоприятно влияет на дыхательные пути и не раздражает их. При активных физических нагрузках дыхание сбивается, воздух поступает через рот. Он сушит и раздражает слизистую бронхов.

Эпителиальные клетки начинают активно выделять медиаторы воспаления, развивается отек слизистой. Спазм гладких мышц стенки бронхов также принимает участие в развитии приступа.

Патогенез астмы у детей

Патогенез бронхиальной астмы у детей преимущество основан на аллергической реакции. Инфекционно-зависимая форма встречается гораздо реже. Ею обычно страдают дети старшего школьного возраста.

У детей просвет бронхов уже, чем у взрослого, и мускулатура развита хуже. Потому основную роль в развитии приступа у них играет отек и гиперсекреция слизи. В то же время у взрослых на первом месте стоит бронхоспазм. Узким просветом дыхательных путей можно объяснить более тяжелое течение БА в детском возрасте.

Значительное место в этиопатогенезе бронхиальной астмы у детей играет генетическая предрасположенность. Наличие в анамнезе аллергического диатеза, поллинозов, БА у родителей повышают риск развития болезни у ребенка.

У многих детей в качестве аллергенов выступают пищевые продукты. Первый приступ удушья часто развивается в 5 – 6 месяцев, когда малышу начинают давать прикорм. Иногда искусственное питание становится провоцирующим фактором.

В заключение

При бронхиальной астме этиология и патогенез неразрывно связаны. Но вне зависимости от пускового фактора механизм развития приступа БА включат три процесса: отек слизистой, спазм гладких мышц, повышенная секреция слизи.

Заболевание часто предопределяется генетической предрасположенностью. Но нужно понимать, что человек не унаследует от родителей бронхиальную астму.

Ему передастся лишь повышенная чувствительность иммунной системы к определенным аллергенам. То есть наличие астмы у родителей еще не гарантирует ее развитие у ребенка.

Таким образом, патогенез БА сложен и многогранен. Надеемся, эта статья разъяснила особенности механизма развития этого заболевания.

Источник