Морфология при бронхиальной астме

Названием астма обозначается затруднение дыхания особого вида, наступающее в виде приступов, как результат аллергических реакций в бронхиальном дереве.

Бронхиальная астма является проявлением гиперсенсибильных реакций дыхательного тракта на раздражители, проникшие в легкие воздушным или кровеносным путем, или же обоими путями. Астматический кризис одышки начинается обычно остро, он обусловливается сужением малых бронхов и особенно бронхиол, возникающим в результате спазма бронхиолярной и, может быть, бронхитической мускулатуры, отека бронхиолярной и бронхитической стенок, особенно слизистой, а постепенно и в результате усиленного вьщеления слизи бронхиальными железами. Сильное напряжение инспираторных механизмов до определенной степени в состоянии преодолеть препятствия вентиляции, возникшие из-за сужения просвета бронхов и благодаря клапанным механизмам.

Альвеолы, хотя и с большим напряжением, получают воздух, но экспираторные силы и механизмы не в состоянии обеспечить отведение одинакового количества воздуха из распределительных и дыхательных пространств. Таким образом наступает ограничение газового обмена в дыхательных пространствах при одновременном остром перерастяжении альвеол. В этом состоянии наступает сдавливание бронхиального дерева, что, в свою очередь, способствует сужению просвета. Одновременное сжатие артериол, замедление кровообращения в капиллярах и в венулах обусловливают уменьшение объема кровообращения и замедление легочного кровообращения.

Дети от бронхиальной астмы умирают очень редко. Поэтому имеется только небольшое число патоморфологических исследований. В патоморфологической картине определяется утолщение стенок средних и малых бронхов и бронхиол. Стенки их отечны, просветы уменьшены. Слизистая бронхиол относительно толще слизистой бронхов, а у детей относительно толще, чем у взрослых.

Чем толще нормальная или патологическая слизистая, тем сильнее проявляется суживающее действие отека и мускулатуры стенок. При этом необходимо учитывать, что при максимальном экспираторном сужении просвета крупных бронхов наступает уменьшение первоначального объема на одну четвертую, в средних и малых бронхах — на 2/3 и даже на 2/4. Сокращение мышечных волокон, расположенных круто винтообразно в стенках бронхиол, может вести к сужению просвета или же полностью его закупорить (Hayek 1952).

Эпителиальный слой бронхиальной стенки в некоторых местах образует мешкообразные углубления. В меньших бронхах содержится густая компактная слизь. Слизь может полностью закупорить бронхи. В бронхиолы слизь из бронхов не вдыхается, а выделяется исключительно поверхностным эпителием бронхиол. При болезненном раздражении мерцательные эпителиальные клетки изменяются в секретирующие. И в более крупных бронхах слизистая набухает, пропитывается и покрывается большим количеством слизи. В некоторых местах виден слущенный эпителий. Кроме бронхиол, слизистые пробки можно обнаружить главным образом в малых, иногда и в средних бронхах.

Эпителиальная выстилка бывает утолщена, особенно при хроническом течении. Встречаются и метаплазии, и небольшие нарывы. Нарушаются некоторые бокаловидные клетки бронхиальной слизистой и слизистых желез, другие находятся в состоянии повышенной активности. Бронхиальные железы, их канальцы переполнены и расширены слизью, точно так же, как их выводные протоки и отверстия. Наступает нарушение деятельности мерцательного эпителия в бронхах, замедление и даже полная остановка их движений. В дальнейшей стадии изменений происходит гибель мерцательного эпителия и жировая инфильтрация клеток.

Базальная мембрана эпителиальной выстилки утолщается и гиалинизируется, особенно в средних бронхах. Подобные изменения наблюдаются как в бронхиолах, так и в крупных бронхах. Интерстициальная соединительная ткань стенки бронхов, особенно между мышечными волокнами и пучками, инфильтрируется. Лимфатические очаги, расположенные вдоль бронхов, увеличены. Утолщенная стенка пронизана скоплениями лимфоцитов, многочисленными жировыми клетками (Marchand 1918). После повторных приступов, при более длительном течении, помимо этих клеточных реакций развивается эозинофильная инфильтрация стенки бронхов, главным образом субэпителиальных слоев и остальной бронхомуральной соединительной ткани. Эти бронхомуральные инфильтрации не у каждого больного одинаково развиты и не располагаются всюду равномерно.

В субмукозном слое в некоторых местах наблюдаются умеренные фиброзные изменения. Эозинофильная инфильтрация иногда наблюдается и в альвеолах, и в бронхомуральных лимфатических узлах. Всюду здесь эозинофилы исполняют важную специфическую очистительную функцию. Парабронхиальные и паратрахеальные лимфатические узлы увеличены, пропитаны жидкостью и смягчены. И при хроническом течении мускулатура стенок бронхов гипертрофична. Бронхиолярный и бронхиальный стеноз обусловливается пароксизмальным отеком стенок малых бронхов и бронхиол, особенно их слизистой, пароксимальной тонической активностью мышечной системы, присоединением чрезмерной слизистой секреции и экссудативных процессов, наличием первично или вторично патологической слизи. Непосредственным патоморфологическим последствием является острая долевая всеобщая альвеолярная эмфизема. При хроническом течении эмфизема стабилизируется. Некоторые мелкие или более крупные бронхи настолько закупорены липкой компактной слизью, что развиваются более или менее крупные полиобтурационные ателектазы. Некоторые бронхиальные железы постепенно атрофируются. В некоторых местах развиваются мешкообразные бронхоэктазии.

— Читать далее «Сосудистые изменения при бронхиальной астме. Сенсебилизация при бронхиальной астме»

Оглавление темы «Глистные поражения легких. Астма»:

1. Морфология эозинофильной пневмонии. Гистология эозинофильной пневмонии

2. Аскаридоз. Частота аскаридоза

3. Морфология аскаридоза. Клиника аскаридоза

4. Рентгенография аскаридоза. Токсикариаз, стронгилоидоз

5. Трихиноз. Летучие эозинофильные инфильтраты

6. Инфильтративная эозинофилия. Диагностика эозинофильной пневмонии

7. Рентгенография при эозинофильной пневмонии. Происхождение эозинофильных пневмоний

8. Бронхиальная астма. Морфология бронхиальной астмы у детей

9. Сосудистые изменения при бронхиальной астме. Сенсебилизация при бронхиальной астме

10. Микробная сенсебилизация при бронхиальной астме. Предрасположенность к бронхиальной астме

Источник

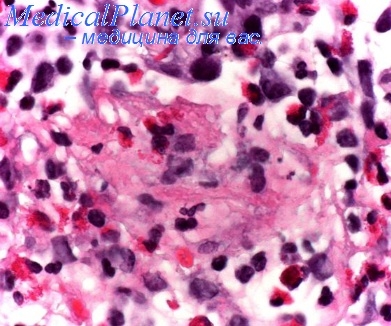

Патологическая анатомия бронхиальной астмы. Физиологические формы бронхиальной астмыГистологические изменения в дыхательных путях больных, умерших от астмы, или больных астмой, умерших от посторонних причин, одинаковы, независимо от того, имеются или отсутствуют легко определяемые «экзогенные» аллергические причины симптомов [Dunnill et al., 1969]. Наблюдаются гипертрофия гладких мышц с увеличением как размера, так и количества волокон [Dunnill et al., 1969] и интенсивная инфильтрация эозинофилами отечных интерстициальных тканей. Бронхиальные слизистые оболочки железы могут быть гипертрофированы, но в меньшей степени, чем при хроническом бронхите. Просвет бронхов может быть наполнен эозинофилами, эпителием, отделяемым и детритом. В мокроте эти отделившиеся элементы могут образовывать характерные спирали Куршманна и кристаллы Шарко — Лейдена (детрит эозинофилов). Между иммунологами, фармакологами и неврологами продолжается дискуссия по вопросу о механизмах астмы. Однако не следует при этом забывать о патологоанатомических фактах.

Физиологические формы бронхиальной астмыЧтобы попять происхождение астмы, важно с самого начала знать, что у разных больтгых можно наблюдать самые различные типы обструкции воздухоносных путей. Таким образом, механизмы и иммунопатогенез, установленные в одном случае, могут совершенно не соответствовать другому случаю. Например, патогенез острого приступа астмы, вызванного у лица с атопией специфическим аллергеном, по-видимому, отличается от столь же острого пристуца, обусловленного физической нагрузкой. Астма, с которой сталкиваются большинство врачей в больницах, обычно не принадлежит к этим типам, а представляет собой длительную, хотя и вариабельную, обструкцию, сохраняющуюся в течение нескольких дней, месяцев или даже лет. При этом обструкция может быть разнообразной. Иногда степень обструкции меняется соответственно суточному ритму [Soutor et al., 1975], в других случаях она беспорядочно варьирует на протяжении суток, и, наконец, в третьих случаях имеется постоянный элемент необратимой обструкции воздухоносных путей наряду с наслоившимся обратимым элементом [Turner-Warwick, 1977]. При этих разных клинических формах отмечается также различная реакция на медикаментозное лечение. Так, например, астма с беспорядочными колебаниями обструкции, а также в случае «утреннего спада», т. е. когда обструкция дыхательных путей имеет суточный ритм и появляется каждое утро, но отсутствует в течение остальной части суток, нередко хорошо поддается лечению симпатомиметиками, но с трудом стабилизируется, плохо поддается лечению корти-костероидами и гликатом хрома. У больных со значительным компонентом необратимых изменений может наблюдаться медленное улучшение в течение нескольких недель лечения корти-костероидами и иногда выраженный эффект дает атропин. Конечно, все это общие замечания, и у отдельных больных можно часто встретить исключения. Однако важно отметить реакцию на лечение, так как она, видимо, связана с патогенезом. У нас есть очень мало информации, которая позволила бы связать эти клинические наблюдения с иммунологическими, фармакологическими или неврологическими данными, поэтому при чтении настоящей главы надо помнить, что, когда применяется какая-либо простая модель астмы, например при тестах с бронхиальной провокацией, эта модель может далеко не отражать длительные динамические процессы, имеющие место в реальной клинической практике. — Также рекомендуем «Иммунология бронхиальной астмы. Генетические основы атопии и астмы» Оглавление темы «Аллергическая патология легочной системы»: |

Источник

Бронхиальная

астма — заболевание, при котором

наблюдаются приступы экспираторной

одышки, вызванные аллергической реакцией

в бронхиальном дереве с нарушением

проходимости бронхов.

Факторами,

вызывающими бронхиальную астму, считают

главным образом экзогенные аллергены.

Среди причин, определяющих повторные

приступы бронхиальной астмы, выделяют

инфекционные заболевания, аллергические,

воздействия внешней среды, воздействия

веществ, взвешенных в воздухе (пыль

комнатная и производственная, дым,

различные запахи и др.), метеорологические

(повышенная влажность атмосферного

воздуха, туманы) и психогенные (психогенные

раздражения) факторы, употребление ряда

пищевых продуктов и лекарств.

Однако

главными формами бронхиальной астмы

являются атопическая (наследственная)

и инфекционно-аллергическая.

Атопическая

бронхиальная астма возникает при

воздействии на организм через дыхательные

пути аллергенов различного происхождения.

Инфекционно-аллергическая

бронхиальная астма наблюдается при

воздействии аллергенов на больных с

острыми или хроническими бронхолегочными

заболеваниями, вызванными инфекционными

агентами.

Патогенезэтих форм бронхиальной астмы сходен.

Аллергические реакции при бронхиальной

астме связаны с клеточными антителами

— IgE. Приступ бронхиальной астмы

развивается при связывании аллергена

с фиксированными на клетках (лаброциты,

базофилы и др.) антителами. Образующийся

комплекс антиген — антитело приводит

к освобождению из эффекторных клеток

биологически активных веществ (гистамин,

серотонин, кинины, медленно реагирующая

субстанция анафилаксии и др.), вызывающих

в бронхах сосудисто-экссудативную

реакцию, спазм мускулатуры, усиление

секреции слизистой оболочкой бронхов

слизи, что ведет к нарушению их

проходимости.

Патологическая

анатомия. Изменения бронхов и легких

при бронхиальной астме могут быть

острыми, развивающимися в момент

приступали хроническими, являющимися

следствием повторных приступов и

длительного течения болезни.

В остром

периоде (во время приступа) бронхиальной

астмы в стенке бронхов наблюдается

резкое полнокровие сосудов

микроциркуляторного русла и повышение

их проницаемости. Развиваются отек

слизистой оболочки и подслизистого

слоя, инфильтрация их лаброцитами,

базофилами, эозинофилами, лимфоидными,

плазматическими клетками. Базальная

мембрана бронхов утолщается, набухает.

Отмечается гиперсекреция слизи

бокаловидными клетками и слизистыми

железами. В просвете бронхов всех

калибров скапливается слоистого вида

слизистый секрет с примесью эозинофилов

и клеток слущенного эпителия, обтурирующий

просвет мелких бронхов. В результате

аллергического воспаления создается

функциональная и механическая обструкция

дыхательных путей с нарушением дренажной

функции бронхов и их проходимости. В

легочной ткани развивается острая

обструктивная эмфизема, появляются

фокусы ателектаза, наступает дыхательная

недостаточность, что может привести к

смерти больного во время приступа

бронхиальной астмы.

При повторяющихся

приступах бронхиальной астмы с течением

времени в стенке бронхов развиваются

диффузное хроническое воспаление,

утолщение и гиалиноз базальной мембраны,

склероз межальвеолярных перегородок,

хроническая обструктивная эмфизема

легких. Происходит запустевание

капиллярного русла, появляется вторичная

гипертония малого круга кровообращения,

ведущая к гипертрофии правого сердца

и в конечном итоге — к сердечно-легочной

недостаточности.

Соседние файлы в предмете Патологическая анатомия

- #

- #

- #

- #

Источник

Большая медицинская энциклопедия

Авторы: Адрианова Н. В.; Иванов С. М.; Коркушко О. В.; Шеина А. Н.

В патологоанатомической картине бронхиальной астмы, как атопической, так и инфекционно-аллергической, можно выделить изменения, развивающиеся при приступе, и хронические изменения.

У умерших во время приступа бронхиальной астмы от асфиксии отмечают синюшный оттенок кожных покровов и слизистых оболочек; полнокровие вещества мозга и мозговых оболочек; жидкую кровь в полостях сердца и сосудах; полнокровие висцеральных органов, точечные кровоизлияния в плевре, кровоизлияния в веществе мозга.

Особенно характерен вид лёгких. Они увеличены в объёме, прикрывают область переднего средостения и переднюю поверхность сердца. Легкие на ощупь пушисты, на разрезе серо-розового цвета. Стенка бронхов утолщена. Слизистая оболочка трахеи и крупных бронхов покрыта вязкой слизью. В просвете бронхов густая слизь.

При микроскопическом исследовании видно, как в просвете бронхов и бронхиол слизь образует концентрические слои.

В ней много эозинофилов, клеток и целых пластов слущенного эпителия. Слизистая оболочка бронхов отёчна, рыхло инфильтрирована лимфоидными, плазматическими клетками и эозинофилами. В субсегментарных и меньших бронхах слизистая оболочка как бы гофрирована с полиповидными выбуханиями, в которых располагаются мышечные пучки. Стенки мелких бронхов и бронхиол густо инфильтрированы эозинофилами, распространяющимися на прилежащие альвеолярные перегородки. Базальная мембрана утолщена, гомогенизирована. В эпителии явления гиперсекреции и десквамации. Бокаловидные клетки эпителия, просветы слизистых желез и расширенные выводные протоки заполнены секретом, имеющим ШИК-положительную реакцию. Мышечные пучки отёчны. В лёгочной ткани – явления эмфиземы, альвеолы и входы в них расширены, встречаются очаги ателектаза и эозинофильной пневмонии. Наблюдается расширение и полнокровие сосудов стенок бронхов и лёгочной ткани, расширение просветов артерио-венозных анастомозов, иногда сужение сосудов, что свидетельствует о функциональных изменениях не только бронхов, но и сосудов и расстройствах кровообращения, усиливающих кислородную недостаточность.

У больных с длительным течением бронхиальной астмы развивается хроническая обструктивная эмфизема лёгких, лёгочное сердце. Микроскопически в бронхах отмечается гипертрофия мускулатуры, резкое утолщение и гомогенизация базальной мембраны, нередко наблюдается метаплазия эпителия в многослойный плоский, склероз альвеолярных перегородок.

Электронно-микроскопические исследования показали, что утолщение базальной мембраны происходит в результате склероза и нарастания массы коллагена.

При иммунологических исследованиях, проведённых в последние годы американскими учёными, установлена локализация иммуноглобулина Е на базальных мембранах, в клетках эпителия и слизистых железах (преимущественно мелких бронхов) как во время приступа, так и некоторое время после него.

Предполагают, что на базальной мембране происходит взаимодействие иммуноглобулина Е с антигеном.

- Бронхиальная астма. Классификация.

- Этиология

- Патогенез

- Статистика

- Патологическая анатомия

- Клинические проявления

- Осложнения

- Диагноз и дифференциальный диагноз

- Рентгенодиагностика

- Лечение:

- Лечение при остром приступе бронхиальной астмы

- Лечение при астматическом состоянии

- Лечение бронхиальной астмы вне приступа

- Физиотерапевтическое лечение

- Хирургическое лечение

- Курортное лечение

- Лечебная физкультура

- Профилактика

- Прогноз

- Особенности бронхиальной астмы в пожилом и старческом возрасте

- Бронхиальная астма у детей

Большая медицинская энциклопедия 1979 г.

| Поиск по сайту «Ваш дерматолог» | |||

Источник