Научно практическая программа при бронхиальной астме

Астма-школа – это оздоровительная школа, которая помогает людям узнать как можно больше о таком хроническом заболевании, как бронхиальная астма. Большинство больных этим недугом практически не обладают какими-либо знаниями о нем.

Чтобы вовремя принять меры в случае начинающегося приступа, сами пациенты и их ближайшие родственники должны знать все об органах дыхания и о том, какие деструктивные изменения в них могут протекать при поражении бронхиальной астмой.

Описываемое заболевание относится к категории хронических патологий. В течение всей жизни оно перетекает из фазы обострения в фазу ремиссии, и обратно. Школа призвана научить больного следить за своим здоровьем и не бояться возникновения очередного рецидива.

Что такое астма-школа

Школа астмы позволяет всем желающим пациентам с бронхиальной астмой пройти обучение. Уроки в данном учреждении разделены на курсы, в течение которых пациентам будут изложены специальные темы, позволяющие в будущем не допустить появления приступов и связанных с ними осложнений.

На занятиях пациенты с бронхиальной астмой изучают, как развивается заболевание, каких правил стоит придерживаться в повседневной жизни, чтобы облегчить его симптомы. Кроме того, очень важно научиться принимать экстренные меры в случае возникновения приступа – иногда это может спасти жизнь.

Кто может посещать занятия

Школа здоровья для больных бронхиальной астмой готова принять каждого человека с данным заболеванием вне зависимости от пола и возрастной категории. При этом неважно, в какой форме протекает болезнь и сколько она длится. В расчет принимается лишь тяжесть заболевания. Для людей с астмой в тяжелых формах организуются вспомогательные уроки в частном порядке.

Детские группы школы здоровья функционируют на базе больниц и пульмонологических центров. В таких школах детей-астматиков обучают необходимым приемам самопомощи, а всю важнейшую информацию излагают более доходчиво, чем для взрослых.

Постоянные слушатели школы смогут получить все необходимые знания о данном заболевании, а также выработать полезные привычки для повседневной жизни.

Основные цели и задачи школы

Любой человек обязан уметь следить за своим здоровьем и вовремя реагировать на появление необычных симптомов. Для пациентов с приступами астмы контроль самочувствия является жизненно важным умением.

Больные должны быть осведомлены о причинах развития заболевания, а также о том, какое лечение будет эффективным в том или ином случае. При этом стоит понимать, что если не обладать необходимыми навыками, то любой приступ в будущем может обернуться осложнениями, вплоть до смерти.

Школа здоровья при бронхиальной астме помогает пациентам достичь следующих целей:

- избежать прогрессирования заболевания;

- получить базовые знания о течении болезни и о приемах самопомощи;

- научиться определять уровень сложности заболевания без чьей-либо помощи;

- ознакомиться с начальными симптомами астматического удушья;

- изучить приемы быстрого купирования приступов астматического удушья;

- изучить способы профилактики обострений;

- получить общие сведения о том, как научиться контролировать приступы заболевания;

- ознакомиться с информацией о новейших способах терапии астмы;

- научиться применять всевозможные приспособления – врач продемонстрирует приемы использования ингалятора, небулайзера и спейсера;

- получить знания о том, как самостоятельно контролировать протекание заболевания;

- выработать повседневные привычки, которые сведут к минимуму риск возникновения обострений.

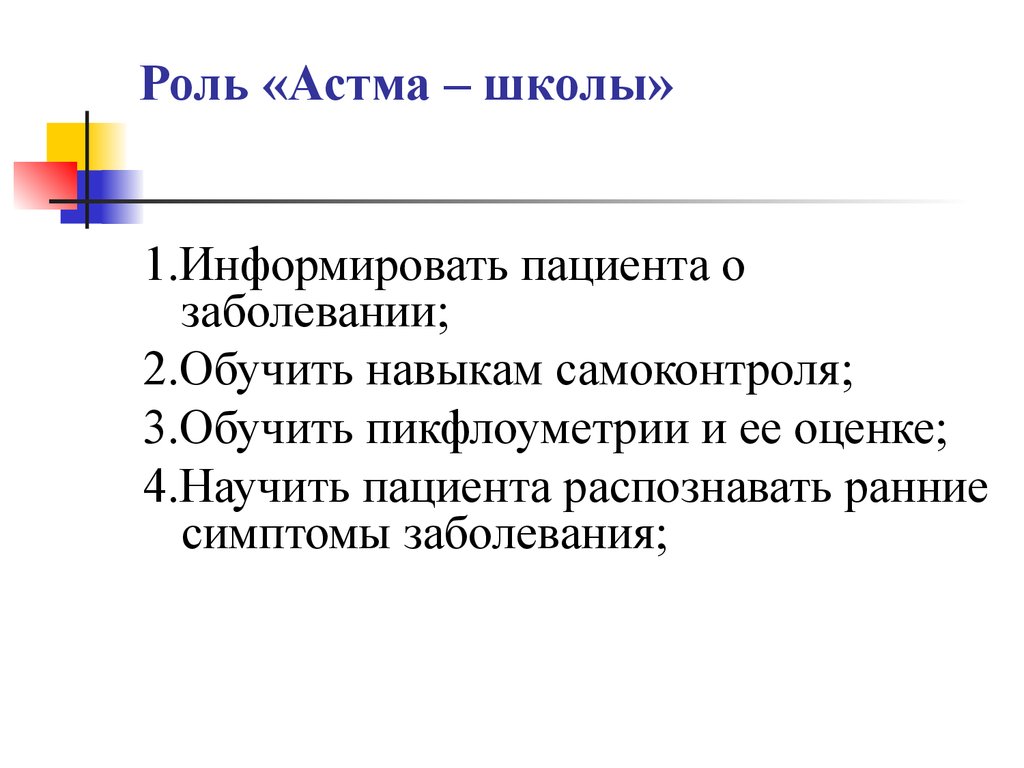

Деятельность школы бронхиальной астмы направлена главным образом на обучение пациентов правилам поведения и особым приемам, которые позволят сохранить им жизнь как можно дольше. Поэтому главные задачи школы здоровья состоят в том, чтобы:

- обеспечить пациентам полноценные условия обучения;

- понятно и подробно ответить на многочисленные вопросы;

- научить практическим приемам;

- убедить пациентов в необходимости ведения здорового образа жизни и соблюдения особого режима и правил.

Если пациенты отнесутся к процессу обучения ответственно и будут следовать рекомендациям врачей, качество их жизни существенно улучшится.

Программа занятий

Школа здоровья для пациентов бронхиальной астмой работает по специальной программе обучения, в которой предусмотрены персональные и коллективные занятия.

В программе лекций рассказывают о следующем:

- Что такое астма, какое строение у системы дыхания.

- Правила использования медпрепаратов, в частности кортикостероидов.

- Особенности «ночной» астмы и причины ее обострения.

- Лечение заболевания немедикаментозными способами.

Помимо лекций и бесед, практикуются дискуссии, рассматриваются всевозможные примеры реальных ситуаций. Важнейшим элементом занятий является легкое общение, а также обмен мнениями между пациентами. Это в некоторой степени снижает превалирующую роль врача, наделяет больного большей верой в свои силы. Любые коллективные занятия комбинируются с персональными.

План личных занятий при астме будет следующим:

- Уточнение симптомов и особенностей протекания болезни у каждого отдельного человека.

- Обучение корректному применению ингаляторов.

- Особое внимание обращают на процесс обучения пациента приемам лечения, которые были бы эффективными в той или иной ситуации.

- Важнейшим элементом обучения является изложение информации о правильном поведении во время приступа удушья, способах быстрого и корректного применения лекарств при астме. Кроме этого, больным расскажут, в каких случаях можно воспользоваться приемами самопомощи, а когда важно своевременно обратиться за помощью к врачу.

Благодаря индивидуальным занятиям каждый пациент сможет добиться существенных улучшений в состоянии здоровья. Подготовка в школе сконцентрирована на каждом пациенте персонально, с учетом его запросов. Это позволяет при необходимости снова и снова возвращаться к тяжелым проблемам, позволяя при этом контролировать наработанные способности.

Где их организуют и как

Астма-школы формируют в медицинских центрах диагностики. Собранная в таких школах группа больных является закрытой, так как включение дополнительных пациентов в группу после начала обучения является неоправданным шагом. Лучше в таком случае при необходимости сформировать дополнительную группу. Контроль эффективности терапии должен проходить не только во время самого обучения в астма-школе, но и до уроков.

Перечисленные выше признаки должны быть изложены в учебных журналах до проведения курсов занятий и после них.

Астма-школы должны быть оборудованы компьютерной техникой для ведения занятий, чтобы можно было просматривать слайды, видеофильмы, пользоваться видеотехникой и кодоскопом. Организационные вопросы по функционированию такого учреждения лежат на главвраче стационара или поликлиники, к которой относится оздоровительная школа.

Если пациент не понимает, как развивается астма, и при этом не доверяет лечащему врачу, никакие продолжительные и подробные курсы ему не помогут. Человек должен обладать навыками самопомощи, которые могут спасти жизнь в особенно опасные моменты. Но для этого он должен осознать, зачем вообще посещает астма-школу.

Основные направления в обучении

Таким образом, осведомленность самого пациента и его родственников о заболевании и приемах экстренной помощи – это очень важно. Только так можно рассчитывать на положительный эффект от лечения и вести полноценную повседневную жизнь.

Чтобы выяснить, в какой момент наступает приступ удушья у детей астма-школы, определить, насколько качественным и эффективным является проводимое лечение, необходимо постоянно использовать прибор пикфлоуметр, позволяющий проводить наблюдение за дыханием. Данные с пикфлоуметра собираются в течение полных суток, а результаты исследования отображаются в виде криволинейного графика. На нем видны суточные отклонения основных параметров, а также периоды с наивысшей степенью вероятности обострения.

Пациентам рассказывают о правилах пользования данным прибором. Кроме того, больных астмой учат корректно использовать такие приспособления, как ингаляторы с возможностью дозирования, небухалеры, аутохалеры и волюматики. Эти приборы позволяют принимать лекарственные препараты небольшими дозами и избежать попадания крупных частиц лекарства в пищевой тракт, что может вызывать осложнения.

В астма-школах практикуют специальные дыхательные упражнения, которые помогают правильно применять аэрозольные лекарственные препараты, выпускаемые в виде пудры. Такая форма выпуска намного безопаснее для природы и человека, ведь она не предполагает применение фреонов, способствующих усилению распыления. Приспособления, помогающие использовать лекарства в виде пудры, – это ротохалеры, тербохалеры, ингаляторы-М, спинхалеры и дискхалеры.

Особенности работы астма-школ

Школа по бронхиальной астме может существенно облегчить жизнь пациентам, если лекции в ней будут организованы грамотно.

Для качественного обучения необходимо создать такие условия:

- Обеспечить в классах наличие комфортабельной мебели. При этом техническое оснащение и освещение должно находиться на высоком уровне.

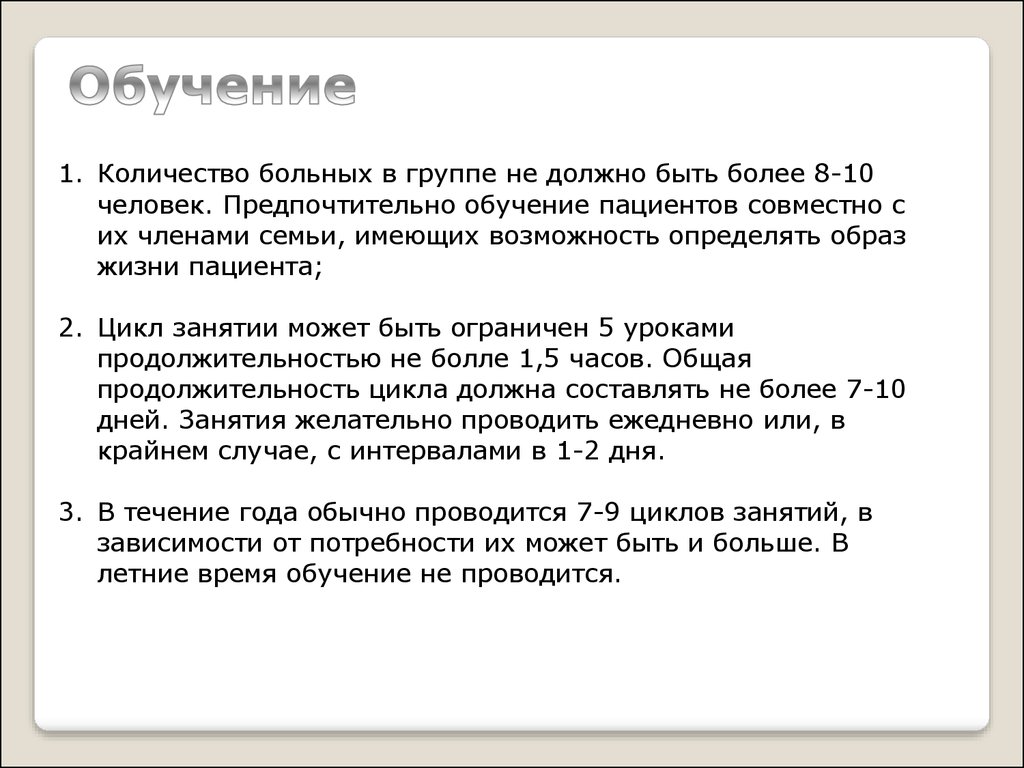

- В группы школы здоровья для терапии бронхиальной астмы зачисляют максимум по 10 человек. Такое ограничение связано с тем, что медицинский работник просто не сможет отреагировать должным образом на все вопросы, если занятия будут проводить для групп с большей численностью слушателей.

- Посещать занятия в астма-школе должен не только больной, но и его ближайшие родные. Благодаря этому они будут знать, что делать в случае приступа астмы.

- Организация работы в школе построена таким образом, что каждый пациент посещает порядка 10 лекций по 90 минут каждая. При этом занятия проходят ежедневно или же через день, чтобы у пациента не стерлась из памяти полученная информация, и он успел ее закрепить.

- За 1 год человек может пройти порядка 10 курсов обучения для профилактики.

Каждый урок проходит в форме диалога. Общие правила поведения и принципы посещения школы лечащий врач разъясняет на первой встрече с пациентами. Кроме того, больным необходимо понять, что все вопросы нужно озвучивать, как только они возникают.

В заключение

В школе здоровья для пациентов с бронхиальной астмой больные не только учатся, какие шаги предпринимать при возникновении приступов, но и изучают строение дыхательных органов, а также узнают о современных методиках диагностирования и лечения данного заболевания.

Обучение, получаемое в школе, призвано повысить качество жизни пациентов, а также помочь им выработать четкий механизм действий при возникновении внезапных приступов.

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Миненкова Т.А.

1

Веденьева М.О.

1

Симкина А.В.

1

1 Курский государственный медицинский университет

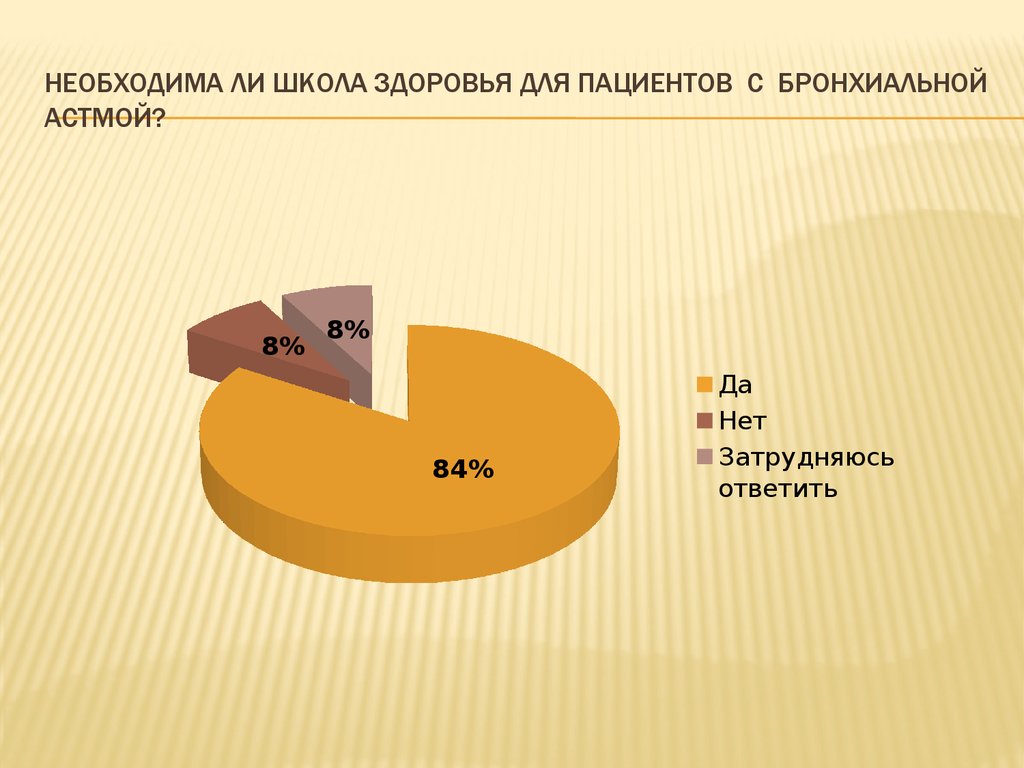

В статье рассматриваются возможные варианты результатов исследования функции внешнего дыхания у детей в возрасте от 5 до 14 лет на фоне проводимой терапии и до нее, оценка эффективности назначенных вариантов базисной терапии для исследуемой группы детей. Также в статье отражены результаты обследования детей различных возрастов, количество обследованных — 30 человек. Бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний органов дыхания у детей и подростков, что отражается на их качестве жизни и развитии [8]. За последние годы в мире отмечается тенденция к росту заболеваемости бронхиальной астмой. Так, по данным российской официальной статистики (1997–2004), число детей, страдающих бронхиальной астмой, выросло в 1,5–2,0 раза [4]. Основной целью врача является выбор таких методов терапии астмы, в результате которых образуется стойкая ремиссия заболевания вне зависимости от его тяжести. Согласно GINA (2014), основными целями терапии является достижение хорошего контроля над симптомами и поддержание нормального уровня активности ребенка [7]. Полученные результаты демонстрируют тесную взаимосвязь данных исследования функции внешнего дыхания в зависимости от клинической картины течения бронхиальной астмы у детей и проводимой терапии.

бронхиальная астма

функция внешнего дыхания

диагностика

лечение

бронхообструктивный синдром.

1. Балаболкин И. И. Современные подходы к терапии острой бронхиальной астмы у детей // Аллергология и иммунология в педиатрии. — М.: ИНФОМЕДИС. — № 3. — 2010. — С. 12-19.

2. Бронхиальная астма у детей: диагностика, лечение и профилактика. Научно-практическая программа. М. – 2017.

3. Герасимова Н.Г., Горбатов В.А., Коваленко Е.Н. и др., Эффективность применения сингуляра при лечении бронхиальной астмы у детей // Вестник РУДН. — Москва, 2010. — № 4. — С. 185-186.

4. Миненкова Т.А., Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э., Сорокина Е.В., Ружицкая Е.А., Окунева Т.С., Котов В.С. Клинико-иммунологические особенности бронхиальной астмы, ассоциированной с различными типами грибковой сенсибилизации у детей. // Вопросы практической педиатрии. — № 4. – 2010. – С.12-15.

5. Ненашева Н. М. Обзор некоторых основных изменений GINA – 2014. // Практическая пульмонология. — № 3.– 2014. С. 5.

6. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы, М. – 2013г. – С. 31.

7. Akiyama K. The role of fungal allergy in bronichial asthma // Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi.- 2009.- V.41.- N 3.- P.149-155.

8. Leon E.E., Craig T.J. Antifungals in the treatment of allergic bronchopulmonary aspergillosis. // Ann. Allergy. Asthma Immunol. — 2009.- V.82.- N 6.- P.511-516. quiz. 516-519.

9. Papadopoulos N.G., Arakawa H., Carlsen K.-H. et al. // Allergy. – 2012. – Vol.67. – P.976–997.

10. Papadopoulos N.G. Asthma in childhood // Global atlas of asthma. – Zurich, 2013. – P.57–60.

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление обусловливает развитие бронхиальной гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и кашля в особенности по ночам или ранним утром. Эти эпизоды связаны с распространенной вариабельной обструкцией дыхательных путей в легких, которая часто бывает обратима спонтанно или под влиянием лечения [1,2].

Бронхиальная астма представляет собой серьезную медицинскую и социальную проблему. Во всем мире в последнее время отмечены тенденции к росту заболеваемости во всех возрастных группах, в том числе среди детей. Наиболее подвержены болезни дети, которые впоследствии «перерастают» проблему (около половины болеющих). В последние годы во всем мире наблюдается устойчивый рост заболеваемости, потому работает огромное количество программ, и всемирных, и национальных, по борьбе с астмой.

Приступы удушья наблюдаются с разной периодичностью, но даже в стадии ремиссии воспалительный процесс в дыхательных путях сохраняется. В основе нарушения проходимости потока воздуха, при бронхиальной астме лежат следующие компоненты:

- обструкция дыхательных путей из-за спазмов гладкой мускулатуры бронхов или вследствие отека их слизистой оболочки.

- закупорка бронхов секретом подслизистых желез дыхательных путей из-за их гиперфункции.

- замещение мышечной ткани бронхов на соединительную при длительном течении заболевания, из-за чего возникают склеротические изменения в стенке бронхов.

У больных астмой снижается трудоспособность и часто наступает инвалидность, потому что хронический воспалительный процесс формирует чувствительность к аллергенам, различным химическим раздражителям, дыму, пыли и т.д. из-за чего образуется отечность и бронхоспазм, так как в момент раздражения идет повышенная выработка бронхиальной слизи.

Проблема распространенности астмы в нашей стране требует дальнейшего изучения и уточнения [3].

Остаются открытыми вопросы подбора адекватной терапии при тяжелой форме БА, что обусловлено ограниченными количеством клинических исследований в детской популяции, часто неадекватным подходом при выборе препаратов, их доз, продолжительности лечения, распространенной стероидфобией и низкой приверженностью терапии среди пациентов.

Лечение бронхиальной астмы проводится поэтапно. Каждая из стадий развития требует внесения корректив в план терапевтических мероприятий. Для оценки астмы в динамике и степени контроля заболевания следует использовать пикфлоуметрию. Базисная (основная) терапия предполагает поддерживающее лечение, направленное на уменьшение воспалительной реакции. Рациональная терапия, начатая по возможности раньше, существенно замедляет процесс развития астмы.

Цель. Оценка вариантов базисной терапии у детей, страдающих бронхиальной астмой.

Материалы и методы исследования. Данная работа проведена в дизайне простого открытого клинического проспективного рандомизированного исследования. Было обследовано 30 детей в возрасте от 5 до 14 лет, которым проводилось лечение на базе 1 педиатрического отделения ОБУЗ «ОДКБ»; средний возраст в исследованной группе составил 7,53±0,45 лет; распределение по полу: мальчики составили 60%(18), а девочки – 40%(12).

Критерием включения пациентов в исследование явилось: наличие у них бронхиальной астмы; критерием исключения пациентов из исследования явилось наличие другой патологии. Средняя продолжительность заболевания у обследованных детей составила 1,5±1,3 лет.

В соответствии с поставленными задачами, объемом и характером проводимого лечения были определены следующие варианты базисной терапии: 33,3%(10) пациентам терапия проводилась кромонами, антилейкотриеновыми препаратами (тайлед, сингуляр); монотерапия ингаляционными глюкокортикостероидами (пульмикорт) – 33,3%(10) пациентов, терапия ингаляционными глюкокортикостероидами в средних или высоких дозах в комбинации с ингаляционным ß2-агонистом длительного действия (серетид, симбикорт) – 33,3%(10).

Степень тяжести астмы и уровень контроля болезни на момент сбора информации уточняли в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению бронхиальной астмы от 2013г. и GINA-2014 [5,6].

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ BIOSTAT и EXCEL. Для определения достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. Достоверными считались различия при степени вероятности безошибочного прогноза (р) 95% (р < 0,05).

Результаты и их обсуждение. 50% (15) пациентов поступили в период обострения бронхиальной астмы с менее выраженной симптоматикой, а 13,3%(4) пациентов – в период обострения с приступом удушья, оставшиеся 36,7%(11) пациентов были госпитализированы на дообследование и аллергообследование.

При клиническом обследовании исследуемой группы пациентов было определено, что астму легкой степени тяжести имели 33,3%(10), средней степени – 46,7%(14), тяжелая астма наблюдалась в 20%(6) случаев.

В ходе обследования было выявлено несколько вариантов объективной картины: вариант 1 (перкуторно – ясный легочный звук и аускультативно – везикулярное дыхание) у 26,7%(8), вариант 2 (ясный легочный звук и жесткое дыхание) у 53,3%(16), вариант 3 (коробочный легочный звук, жесткое дыхание, сухие хрипы) у 20%(6) [10].

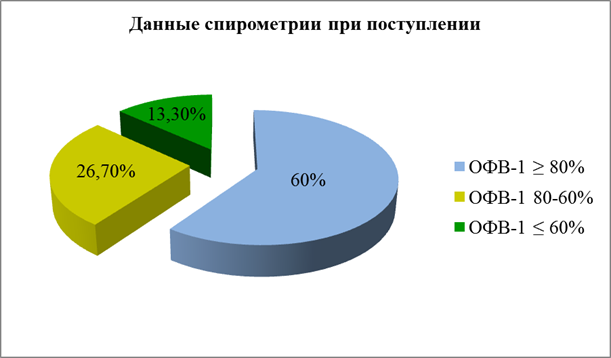

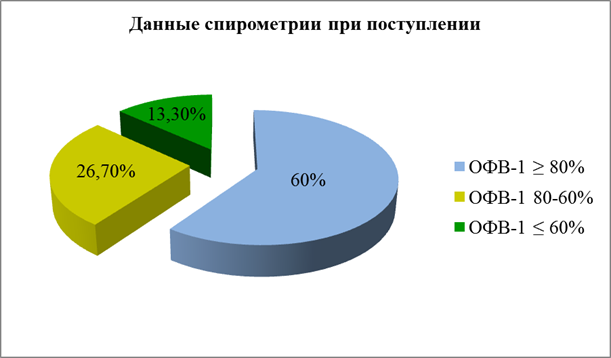

Данные спирометрии до назначения базисной терапии (рис.1) выглядели следующим образом: ОФВ1 ≥ 80% от должного зарегистрирован у 60%(18) пациентов, ОФВ1 80 – 60% от должного – у 26,7%(8) и менее 60% от должного – у 13,3%(4) [13].

Рис. 1.

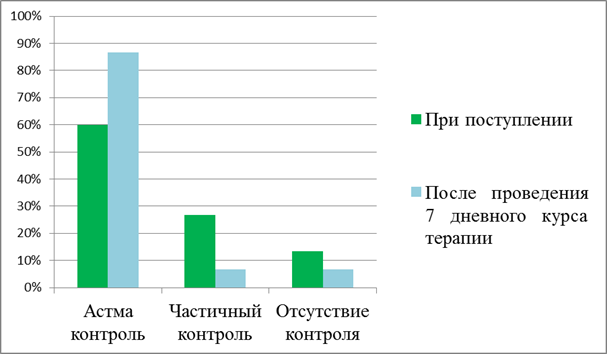

Было выявлено, что до начала базисной терапии астма контроль заболевания был достигнут у 60%(18) пациентов, частично контролировалась у 26,7%(8), вовсе не контролировалась у 13,3%(4). При повторном обследовании после проведенного 7 дневного курса базисной терапии астма хорошо поддавалась контролю у 86,6%(26) пациентов, частично контролировалась у 6,7%(2), вовсе не контролировалась у 6,7%(2) [11,12].

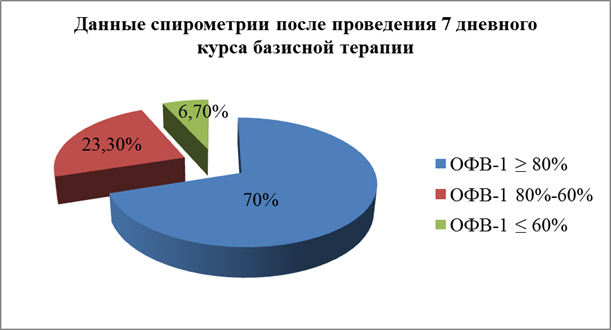

При повторной спирометрии после проведенного 7 дневного курса базисной терапии (рис.2) были получены следующие показатели функции внешнего дыхания: ОФВ1 ≥ 80% от должного зарегистрирован у 70%(21) пациентов, ОФВ1 80 – 60% от должного – у 23,3%(7) и менее 60% от должного – у 6,7%(2) [9].

Рис. 2.

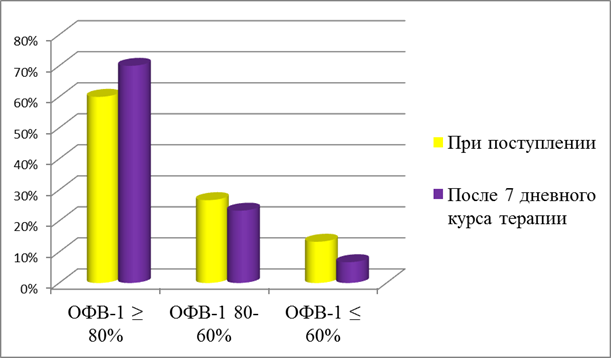

Сравнение результатов оценки функции внешнего дыхания, по данным спирометрии, до и после проведения 7 дневного курса базисной терапии показало, что количество лиц, имевших ОФВ-1≤60%, достоверно уменьшилось (p<0,05) [17]. Также наблюдалось уменьшение числа детей, имевших ОФВ-1 80-60% (p>0,05). Соответственно увеличивается количество пациентов с ОФВ-1≥80%. Таким образом, назначенные варианты базисной терапии бронхиальной астмы способствовали улучшению функции внешнего дыхания у исследуемой группы пациентов (рис.3.) [14].

Рис.3.

При сравнении данных по астма контролю до и после проведения 7 дневного курса базисной терапии было выявлено, что количество пациентов в исследованной группе, у которых астма хорошо контролировалась выросло с 60% до 86,6% (p>0,05); также наблюдалось достоверное уменьшение числа детей с частично контролируемой и вовсе не контролируемой бронхиальной астмой (p<0,05). Таким образом, назначенные варианты базисной терапии, являются эффективными в осуществлении контроля бронхиальной астмы [15,16].

Вывод. Назначенные варианты базисной терапии бронхиальной астмы способствовали улучшению показателей функции внешнего дыхания, т.к. по результатам повторной спирометрии количество пациентов с ОФВ-1≤60% достоверно уменьшилось с 13,3 до 6,7% (p<0,05), также снизилось количество детей, имевших ОФВ-1 80-60% (p>0,05). Проведенная базисная терапия является эффективной для осуществления контроля бронхиальной астмы у исследуемой группы детей, т. к. после повторного обследования наблюдалось достоверное уменьшение числа детей с частично контролируемой (с 26,7 до 6,7%) и вовсе не контролируемой (с 13,3 до 6,7%) астмой (p<0,05) [15]. С целью оптимизации терапии пациентов с частично контролируемой и неконтролируемой астмой на стандартной базисной терапии необходимо внедрение дополнительных препаратов, относящихся к данной ступени, в том числе ИКС, отличающихся большей клинической эффективностью и безопасностью[18].

Библиографическая ссылка

Миненкова Т.А., Веденьева М.О., Симкина А.В. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 6.;

URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19352 (дата обращения: 14.07.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник