Обострение бронхиальной астмы детей

Бронхиальную астму считают одной из болезней цивилизации. Действительно, ею чаще страдают дети из больших городов, а селяне — почти в два раза реже. Однако общее количество заболевших прогрессивно увеличивается вне зависимости от региона проживания. Давайте рассмотрим основные причины развития грозного заболевания, методы лечения и профилактики. И всё это для того, чтобы вам не пришлось везти задыхающегося ребёнка 400 км до больницы, как сделал героический папа из истории в начале статьи, а попросту не допустить такого развития событий.

Бронхиальная астма. Почему она появляется?

Учёные считают болезнь проявлением хронического воспаления бронхов с избыточной выработкой IgE. Это приводит к развитию бронхоспазма в ответ на действие любого провоцирующего фактора аллергического и даже неаллергического происхождения.

Бронхиальной астмой страдает каждый десятый ребёнок, причём в половине случаев заболевание развивается к двум годам, в 80% — к семи.

Провоцирующие факторы

- Особенности микроклимата современных квартир, сделанных с применением строительных материалов, выделяющих вредные вещества.

- Непродуманная рециркуляция воздуха в жилище.

- Большое количество клещей в домашней пыли.

- Наличие плесени на стенах, тараканов даже в небольшом количестве, грызунов, домашних животных.

- Частые вирусные инфекции, особенно — перенесенные в возрасте до года.

- Выхаживание из состояния глубокой недоношенности, в кювезе. У таких детей бронхолегочная система дозревает медленно и обладает повышенной склонностью к атипичным реакциям.

- Курение матери во время беременности, пассивное курение ребёнка в любом возрасте (когда малыш дышит воздухом с повышенным содержанием табака).

У ребёнка температура — алгоритм действий мамы

Развивается медленно

Возникновение бронхиальной астмы — дело не одного дня, месяца и даже года. Заболевание формируется постепенно и до тех пор пока не начались явные приступы бронхиальной астмы, всегда есть возможность не допустить их. Затем можно говорить лишь о снижении их количества и интенсивности.

Сначала мама отмечает частые простудные заболевания, которые длятся гораздо больше недели и почти всегда переходят в бронхиты со свистящим затруднённым дыханием.

Чуть позже свистящее дыхание может появляться «само по себе» в ответ на резкий запах или цветение растений, нахождение в чужом помещении, контакте с животными. Сначала свистящие хрипы при дыхании кратковременные и быстро проходят после прекращения контакта с аллергеном. Затем их длительность увеличиваются и они уже не проходят самостоятельно, значительно пугая ребёнка и родителей. На этом этапе ранняя диагностика уже позволяет установить диагноз и назначить курс лечения, возвращающий ребёнка к нормальной жизни. К сожалению, многие родители слишком поздно понимают, что у ребёнка не череда обструктивных бронхитов, а самая настоящая бронхиальная астма. Часто только после того, как ребёнок испытал астматический статус.

Приступ бронхиальной астмы

Врачи разделяют приступы бронхиальной астмы двух видов, упрощённо: быстрые и медленные.

- Быстрые приступы развиваются за несколько секунд. К примеру, малыш чихнул — сбился с дыхания и тут же начал задыхаться. Сел, упёрся руками в край кровати, вытянул шею вперёд, ртом хватает воздух, а выдохнуть не может. Состояние тяжёлое, но быстро проходящее. Минут 15-20, в крайнем случае — полчаса и ребёнок снова в порядке.

- Медленные приступы развиваются чаще на фоне вирусной инфекции. Дыхание затрудняется постепенно, в результате спустя день-два врач может констатировать астматический статус, требующий лечения в стационаре. Когда дыхание настолько затруднено, что ребёнок не может даже двигаться самостоятельно.

Обострения бронхиальной астмы

Лёгкое обострение:

- одышка при ходьбе и физической нагрузке;

- может сказать целое предложение;

- ребёнок маленький — плачет длительно;

- частота дыхательных движений в норме или чуть выше;

- дополнительная мускулатура в дыхании не участвует;

- сухие хрипы умеренные;

- частота сердечных сокращений в пределах возрастной нормы.

Среднетяжёлое обострение:

- одышка при разговоре;

- говорит короткими, обрывочными фразами;

- маленький ребёнок плачет коротко и тихо, не может сосать грудь или бутылочку без перерыва;

- частота дыхательных движений увеличена;

- при дыхании видно, как втягивается ярёмная ямка;

- хрипы в лёгких сухие, громкие;

- частота сердечных сокращений значительно повышена.

Тяжёлое обострение:

- одышка есть даже в покое;

- может сказать только отдельные слова;

- маленький ребёнок не может сосать грудь или соску, не может плакать;

- дыхание становится либо очень частым, поверхностным, либо урежается;

- в дыхании принимают участие: яремная ямка, надключичные области и мышцы межреберий;

- хрипы сухие, громкие, свистящие;

- частота пульса высокая, сам пульс слабый.

Помните: от бронхиальной астмы дети умирают! Поэтому ребёнок должен быть под наблюдением пульмонолога и выполнять все его рекомендации.

Бронхиальная астма. Что делать?

Бронхиальная астма лечится! Только не нужно заниматься самолечением. Специалист расскажет вам о методах терапии, контроля за состоянием, питании и физической нагрузке. Назначит адекватную современную терапию в результате которой ребёнок ничем не будет отличаться от сверстников, сможет даже посещать уроки физкультуры в школе и спортивные секции.

Лекарства при бронхиальной астме входят в список жизненно важных и выдаются бесплатно. Всё, что нужно сделать родителям — привести малыша к врачу и выполнять рекомендации.

Лечение строится на поэтапной схеме. Сначала назначают довольно много средств, среди которых могут быть гормональные аэрозоли. Этого не нужно пугаться. Как только состояние стабилизируется, врач переведёт маленького пациента на более щадящую схему лечения и постепенно отменит все лекарства.

А ваш ребёнок входит в группу риска по развитию бронхиальной астмы? Что вы делаете? Как лечите или предотвращаете приступы?

Как не допустить развития бронхиальной астмы у ребёнка из группы риска?

Источник

Чем дальше в лес, тем меньше астматиков

Сегодня из общего количества людей на земле чуть более 300 млн болеют бронхиальной астмой. Каждые 10 лет число астматиков увеличивается на 50%. По мнению медиков — это весьма удручающая статистика!

Интересно, что по статистике в развитых, цивилизованных странах астматиков больше и риск приобрести это заболевание в течение всей жизни гораздо выше, чем в тех регионах, где пока еще технический прогресс не представляет серьезную угрозу экологии.

В этом смысле связь бронхиальной астмы и качества окружающей среды очевидна — дышать «тяжелым» загрязненным воздухом людям (и детям — в особенности!) без риска для здоровья действительно сложно. Меж тем, точные и бесспорные причины возникновения и развития этой болезни до сих пор учеными не выявлены. В одном и том же регионе одни люди могут буквально задыхаться в ежедневных приступах бронхиальной астмы, а другие — даже не знать, что это такое.

Бронхиальная астма взяла ребенка за горло

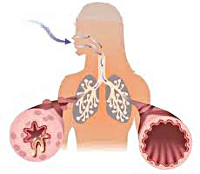

Бронхиальная астма представляет собой хроническое воспаление дыхательных путей, которое усиливается под воздействием тех или иных факторов или раздражителей. Эти факторы (или раздражители) вызывают гиперреакцию бронхов, которая проявляется как сильнейший отек слизистой оболочки дыхательных путей, чрезмерным образованием слизи и бронхоспазмом. В итоге в дыхательных путях возникает так называемая бронхиальная обструкция — серьезное препятствие к полноценному дыханию.

Внешне приступ бронхиальной астмы хорошо узнаваем — ребенок хрипит и задыхается, в его горле слышен характерный повторяющийся свист, возникает одышка и признаки удушья.

Редко когда приступ бронхиальной астмы возникает «на пустом» месте, чаще всего его «вспышка» бывает спровоцирована определенным условиями или факторами: сильный резкий запах, чрезмерные физические нагрузки, стресс и т.п.

Факторы, которые вызывают обострение бронхиальной астмы у детей и взрослых:

- Дым (обычный и в особенности — табачный);

- Шерсть животных (а если быть предельно точными, то не сама шерсть, а частички эпителия на ней);

- Плесень внутри помещения;

- Домашние клещи, которые обитают в бытовой пыли;

- Пыльца некоторых растений;

- Физические нагрузки;

- Сильный стресс или эмоциональное потрясение;

- Аллергическая реакция на некоторые лекарства (самое распространенное из них — аспирин);

- Ожирение и малоподвижный образ жизни;

- Холодный морозный воздух.

Симптомы бронхиальной астмы у детей

В основном все признаки и симптомы бронхиальной астмы у детей сводятся к затрудненному дыханию, которое проявляется время от времени на фоне вполне обычных обстоятельств. Например — ночью во время сна, после физической активности, или в момент эмоционального потрясения (испуга, восторга и т.п.).

Главный симптом наличия бронхиальной астмы — это затрудненное дыхание. А именно — проблемный выдох. Если вы заметили, что ваш ребенок вдыхает легко, глубоко и тихо, а выдыхает тяжело, долго и с характерным свистом, вам следует записаться на консультацию к пульмонологу — у вашего ребенка очевидный признак бронхиальной астмы.

Обратите внимание, что у ребенка затрудненное дыхание с хрипами и свистом может быть и при других заболеваниях: например, при сильном насморке у детей, при обычном бронхите или простуде (ОРВИ). Однако, в этом случае проблемы с дыханием будут сопровождаться и другими симптомами — повышенной температурой, отсутствием аппетита, слезотечением. Но как только пройдет сама болезнь, заметно улучшится и дыхание. И только при бронхиальной астме затрудненное дыхание случается «беспричинно» и в отсутствие прочих симптомов.

Вы уже знаете, что главный симптом астмы — это затрудненный выдох. Но мало кто знает (даже среди врачей!), что скорость выдоха можно измерить. Для этого придуманы особые приборы, которые называются пикфлоуметры. С помощью этих приборов — компактных, не слишком дорогих и доступных каждой семье — можно не только достоверно узнать, если ли у ребенка признаки астмы или нет, но также и удостовериться — помогает ли ему введенное лекарство или же нет.

Лечение бронхиальной астмы у детей

Бронхиальная астма — болезнь «со стажем», ее не вчера открыли. И если медикам пока еще не вполне ясны причины ее возникновения у того или иного человека, то уж эффективные планы ее лечения уже давно разработаны и усовершенствованы. В арсенале медиков существуют специальные протоколы, четко предписывающие, чем и как должна лечиться бронхиальная астма у того или иного ребенка в зависимости от степени тяжести приступов, которое у него случаются.

Эти протоколы поддерживающей терапии помогают существенно облегчить жизнь больных детей в 99,9% случаев заболевания бронхиальной астмой. Причем не только облегчить, но и позволить этим деткам жить полноценной жизнью: заниматься спортом, путешествовать, заводить домашних питомцев.

Популярный детский врач, доктор Е. О. Комаровский: «Поверьте мне, ребенок, больной бронхиальной астмой, вполне может стать в будущем олимпийским чемпионом! Но только в том случае, если он получает адекватную и квалифицированную медицинскую помощь».

Основной группой лекарственных препаратов, с помощью которых осуществляется поддерживающая терапия при бронхиальной астме, так называемые топические стероиды.

И не нужно пугаться каких-либо (зачастую надуманных, а не реальных) побочных эффектов или привыкания. В случае лечения бронхиальной астмы, применяемые топические стероиды не оказывают влияния на весь организм в целом, попросту потому, что они не попадают в кровь.

Какой именно препарат группы топических стероидов подходит именно вашему ребенку, и как правильно его использовать — вам подробно расскажет лечащий врач.

Что делать в случае приступа бронхиальной астмы?

В случае серьезного приступа бронхиальной астмы (который может случиться где угодно и когда угодно, внезапно и зачастую без причины), необходимо применять уже меры не поддерживающей терапии, а неотложной помощи.

Ведь в ситуации с мгновенным воспалением в дыхательных путях (отек, нагнетание слизи и бронхоспазм) нет иного способа быстро и эффективно облегчить дыхание посиневшему и задыхающемуся ребенку, кроме как доставить в его дыхательные пути сильное бронхорасширяющее средство. Наилучший способ сделать это — опять же использовать ингалятор, который позволяет мельчайшим частицам лекарства за секунды достичь пораженной области в бронхах. А один из наиболее эффективных и проверенных препаратов для экстренной помощи при приступе бронхиальной астмы у детей — это аэрозоль сальбутамол.

Назначить сальбутамол вправе только врач, но пользоваться им должен уметь всякий родитель, чей ребенок болен бронхиальной астмой.

Однако, правильно сделать вдох при нажатии на ингалятор (в момент пшика необходимо глубоко вдохнуть, чтобы лекарство достигло бронхов) способны не все дети — малыши примерно до 5-6 лет обычно сделать этого еще не могут. Но и эти крохи тоже страдают бронхиальной астмой!

Для таких деток разработаны особые ингаляторы — небулайзеры. Кроме того, при лечении малышей нередко используются так называемые спейсеры. Эти устройства являются своего рода переходным элементом между ингалятором (который вставляется в спейсер) и ребенком.

Как правило, один пшик ингалятора обеспечивает одну дозу лекарства. При остром приступе бронхиальной астмы ребенку с признаками удушья вводят 2-4 дозы препарата каждые 10 минут — до тех пор, пока его состояние не улучшится и он не начнет свободно дышать. Если же препарат не помогает и очевидных улучшений не происходит — это повод для экстренной госпитализации.

И не бойтесь пользоваться ингаляторами в условиях приступа! Даже если пшикать бронхорасширяющий препарат (типа сальбутамола) по 4 дозы каждые 10 минут в течение часа (ребенку любого возраста) — передозировки не будет. Такой режим одобрен и рекомендован ВОЗ при неотложной помощи в случае приступа бронхиальной астмы.

Доктор Е. О. Комаровский: «Когда вы видите, как ваш ребенок задыхается и синеет в приступе бронхиальной астмы, вы должны не глаза к небу подкатывать, а уверенно и адекватно пользоваться ингаляторами и лекарствами! Если ваш малыш астматик — вы просто обязаны это уметь!»

Упомянутый выше прибор пикфлоуметр поможет определить, насколько эффективно помогает (или не помогает) лекарство при приступе бронхиальной астмы. Нужно измерить силу выдоха до введения препарата, а потом измерить ее спустя 10-15 минут после использования аэрозоля. Показатели должны увеличиться минимум на 10-15%.

Лечение бронхиальной астмы у детей: 3 шага к полноценной жизни

Итак, лечение бронхиальной астмы сводится к трем основным методам:

- Поддерживающая лекарственная терапия (которая позволяет держать под контролем воспалительный процесс в дыхательных путях и вести нормальный образ жизни);

- Избегание факторов, способных спровоцировать приступ бронхиальной астмы и удушья (почаще делайте влажную уборку в доме, удалите все «пылесборники» типа ковров, библиотек до потолка и оконных штор с рюшами и кистями);

- Умение самостоятельно (а постепенно вы должны обучить и своего ребенка) пользоваться карманным ингалятором для экстренной помощи в случае приступа бронхиальной астмы.

Чего категорически нельзя делать в случае приступа бронхиальной астмы у ребенка

Увы, но не все приступы бронхиальной астмы заканчиваются благополучно — это заболевание имеет и свою статистику летальных исходов. И что самое досадное — нередко виновата в смерти маленьких астматиков не только болезнь, но и опрометчивые, неразумные действия взрослых, которые пытаются использовать для снятия приступа бронхиальной астмы не адекватные этой ситуации лекарства. Итак, ребенку с приступом бронхиальной астмы нельзя давать:

- Муколитики (отхаркивающие средства, используемые для лечения кашля). Муколитики стимулируют образование слизи в дыхательных путях, а ее при приступе астмы и так — избыточное количество;

- Седативные препараты. Любые успокаивающие средства уменьшают глубину дыхания, что недопустимо при приступе астмы;

- Антибиотики. Антибиотики имеют отношение к астме только в одном-единственном случае — когда возникает осложнение в виде воспаления легких, но в любом другом случае антибиотики при астме — самое бестолковое и никчемное «оружие».

Возможно, лет 20-25 назад астматики действительно были вынуждены «рабски» подстраивать свое существование под «прихоти» своей болезни: любой спорт (кроме разве что шахмат) был для них под запретом; перспектива завести котенка была для них примерно столь же удаленной, как и возможность слетать на Марс; заниматься домашней уборкой они могли разве что только в респираторе и т.п. И, конечно же, сильнее всех страдали дети с бронхиальной астмой — ни попрыгать, ни побегать, ни щенка потискать…

Но в наши дни картина в корне иная! Сегодняшний уровень медицины позволяет астматикам (в том числе и детям с бронхиальной астмой) наслаждаться жизнью практически наравне со всеми остальными людьми.

Источник

По данным эпидемиологических исследований распространенность бронхиальной астмы

среди детей в России составляет от 5,6 до 12,1% [1]. Бронхиальная

астма ведет к снижению качества жизни больных, может быть причиной

инвалидизации детей. Выраженные обострения этого заболевания

представляют определенную угрозу для их жизни. Своевременное проведение

в этом периоде астмы адекватной состоянию больных терапии позволяет

добиться восстановления бронхиальной проходимости и предотвратить

развитие осложнений болезни.

Возникновение обострений бронхиальной астмы у детей

обусловливается обструкцией бронхов, связанной с усилением

воспаления слизистой оболочки бронхов, бронхоспазмом, скоплением

мокроты в просвете бронхов. Наиболее частой причиной развития

обострений бронхиальной астмы у детей является предрасположеность

к аллергии, острые респираторные вирусные и бактериальные

инфекции. Приступ бронхиальной астмы, как проявление ее обострения,

характеризуется возникновением затрудненного свистящего дыхания,

сопровождаемого удлиненным выдохом; кашля, ощущения заложенности

в груди. При легком приступе бронхиальной астмы общее состояние

больных обычно не нарушено. В легких прослушивается небольшое

количество свистящих хрипов, отмечается небольшое удлинение выдоха, при

этом одышка незначительна, а втяжение уступчивых мест грудной

клетки едва заметно. В случаях приступа бронхиальной астмы средней

тяжести у больных по всему полю легких прослушиваются свистящие

хрипы, выявляется втяжение уступчивых мест грудной клетки,

продолжительность выдоха в два раза превышает продолжительность

вдоха, частота дыхания увеличивается на 50%. При осмотре ребенка над

легкими обнаруживается коробочный оттенок перкуторного звука,

отмечается тахикардия, нарушение общего состояния. Больные нередко

принимают вынужденное положение сидя. Тяжелый приступ бронхиальной

астмы характеризуется возникновением признаков дыхательной

недостаточности в виде цианоза носогубного треугольника, крыльев

носа, мочек ушей. Вследствие выраженного нарушения бронхиальной

проходимости свистящие хрипы прослушиваются как при вдохе, так

и при выдохе. Наблюдается заметное втяжение уступчивых мест

грудной клетки, выраженное удлинение выдоха, превышающее по

продолжительности вдох более чем в два раза, число дыханий

увеличивается более чем на 50%. У больных обнаруживается тенденция

к повышению артериального давления, отмечается выраженная

тахикардия.

Обострение бронхиальной астмы у некоторых детей носит

пролонгированный характер в виде астматического состояния (Status

asthmaticus). Основной причиной его развития является несвоевременное и

неадекватное состоянию больного лечение. Другими причинами

астматического состояния могут быть контакт больного

с причинно-значимыми аллергенами, наслоение острого респираторного

заболевания, воздействие ирритантов, необоснованно быстрая отмена или

снижение дозы глюкокортикостероидов, бронхиальная инфекция [2].

Причиной возникновения тяжелых обострений бронхиальной астмы

у детей также могут быть резкое ухудшение экологической ситуации

за счет загрязнения воздушной среды химическими соединениями, изменение

метеоситуации.

Критериями астматического состояния являются следующие клинические

признаки: наличие некупирующегося приступа бронхиальной астмы более

6–8 часов, неэффективность лечения ингаляционными

бронхоспазмолитическими препаратами симпатомиметического ряда,

нарушение дренажной функции легких (неотхождение мокроты), наличие

признаков дыхательной недостаточности.

Стадия относительной компенсации астматического состояния

характеризуется клинической картиной затянувшегося тяжелого приступа

бронхиальной астмы, сопровождающегося гипоксемией (PaO2 55–60 мм рт. ст.), нередко гиперкапнией (PaCO2

60–65 мм рт. ст.), и респираторным алкалозом.

У некоторых детей обнаруживается респираторный или метаболический

ацидоз.

В стадии нарастающей дыхательной недостаточности, характеризуемой

возникновением синдрома молчания в легких, при астматическом

состоянии вследствие тотальной обструкции бронхов отмечается

ослабление, а в последующем исчезновение дыхательных шумов,

вначале в отдельных сегментах легких, затем в долях его

и в целом легком. Развивается диффузный цианоз, появляются

признаки сердечно-сосудистой недостаточности с падением

артериального давления. Обнаруживается гипоксемия (PaCO2 50–55 мм рт. ст.), гиперкапния (PaCO2 65–75 мм рт. ст.), метаболический ацидоз.

В случаях продолжающегося ухудшения состояния больных может развиться

глубокая дыхательная недостаточность, характеризующаяся отсутствием

дыхательных шумов в легких, адинамией, последующей потерей

сознания и судорогами, возникновением асфиксии.

При тяжелых обострениях бронхиальной астмы признаками выраженной

дыхательной недостаточности, несущей угрозу жизни больного, являются:

участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания;

парадоксальный пульс (падение систолического артериального давления на 12% и более при вдохе);

гиперинфляция грудной клетки;

появление признаков усталости дыхательной мускулатуры;

снижение показателей ОФВ1;

снижение пиковой скорости выдоха до уровня, составляющего менее 40% от должных величин.

Более быстрое развитие приступа астматического удушья отмечается

в случаях, когда он является одним из проявлений системной

аллергической реакции.

Терапию обострений бронхиальной астмы проводят с учетом тяжести

и характера осуществлявшегося лечения. При сборе данных анамнеза

выясняют причины, вызвавшие обострение болезни, препараты, ранее

использовавшиеся для снятия обострений, применялись ли в этих

целях глюкокортикостероиды. Оценку состояния больного бронхиальной

астмой проводят на основании осмотра, исследования легочных функций.

При тяжелых обострениях астмы целесообразно проведение рентгеновского

исследования легких, определение уровня газов крови.

Объективную информацию о выраженности обструкции бронхов дает

определение пиковой скорости выдоха, падение которой при бронхиальной

астме находится в прямой зависимости от тяжести развернувшегося

обострения бронхиальной астмы. Величины пиковой скорости выдоха

в пределах от 50 до 80% свидетельствуют об умеренно выраженных или

легкой степени нарушениях бронхиальной проходимости. Показатели пиковой

скорости выдоха менее 50% от должных значений указывают на развитие

тяжелого обострения бронхиальной астмы.

Полезным в оценке состояния больного может быть определение

насыщения кислородом крови. Снижение насыщения кислородом крови менее

92% свидетельствует о наличии у больного тяжелого обострения

бронхиальной астмы. Выявление при исследовании капиллярной или

артериальной крови гипоксемии и гиперкапнии свидетельствует

о развитии у больного тяжелой обструкции бронхов. При тяжелых

обострениях бронхиальной астмы целесообразно проведение

рентгенографического исследования легких, при котором иногда выявляют

ателектаз, пневмомедиастинум, воспалительный процесс в легких.

Для лечения обострений бронхиальной астмы в настоящее время

используются бронхоспазмолитики (β2-адреномиметики, М-холиноблокаторы,

препараты теофиллина, комбинированные бронхоспазмолитические

препараты), глюкокортикостероиды (системные, ингаляционные)

и муколитические средства (ацетилцистеин, амброксол и др.).

Для оказания неотложной помощи при бронхиальной астме у всех

больных используются бронхоспазмолитики. β2-адреномиметики —

сальбутамол (Вентолин, Сальбен), фенотерол (Беротек), тербуталин

(Бриканил), кленбутерол (Спиропент), избирательно стимулируя

β2-адренорецепторы, обладают мощным быстро наступающим

бронходилатирующим действием.

Выраженным бронходилатирующим действием обладают блокаторы

М-холинорецепторов, снижающие влияние парасимпатической нервной системы

и в связи с этим дающие эффект расслабления гладкой

мускулатуры бронхов. Препарат этой группы бронходилататоров ипратропиум

бромид (Атровент) при ингаляционном применении оказывает

бронхоспазмолитический эффект через 30 минут с достижением

его максимума через 1,5–2 часа.

Сочетанное применение антихолинергических средств и β2-агонистов

в виде препарата «Беродуал» для ингаляционного введения дает более

выраженный терапевтический эффект, чем изолированное применение

Беротека.

Бронходилатирующее действие препаратов метилксантинового ряда,

в том числе Эуфиллина, связано с их способностью блокировать

рецепторы аденозина и тем самым воздействовать на пуринергическую

тормозящую систему, усиливать синтез и секрецию эндогенных

катехоламинов в коре надпочечников. Препараты теофиллинового ряда

стимулируют дыхание и сердечно-сосудистую систему, снижают

давление в малом круге кровообращения.

Глюкокортикостероиды, оказывая выраженное противовоспалительное

и иммунодепрессивное действие, уменьшая отек слизистой оболочки

бронхов и секреторную активность бронхиальных желез, являются

эффективными средствами лечения детей с острой бронхиальной

астмой.

Муколитические средства (ацетилцистеин, карбоцистеин, амброксол) могут

назначаться детям с бронхиальной астмой для облегчения

откашливания мокроты в связи с их способностью снижать ее

вязкость.

Первичная помощь на амбулаторном этапе детям с легким

и среднетяжелым обострением бронхиальной астмы включает проведение

следующих лечебных мероприятий:

ингаляция β2-адреномиметика быстрого

действия со спейсором большого объема (лицевой маской у детей

раннего возраста) или через небулайзер;при недостаточности

эффекта β2-адреномиметиков короткого действия добавление ингаляций

ипратропиума бромида или проведение лечения ингаляциями Беродуала;если лечение

бронхоспазмолитиками недостаточно эффективно в течение

12 часов, проводится терапия Пульмикортом через небулайзер по

0,25 мг 2 раза в сутки в комбинации

с Беродуалом через небулайзер или осуществляется короткий курс

лечения преднизолоном перорально в течение 2–3 суток (детям

в возрасте до 1 года — 1–2 мг/кг/сут, от 1 до

4 лет — 15–20 мг/сут, от 5 до 15 лет —

40 мг/сут).

В табл. представлены подходы к выбору типа ингалятора для детей

с бронхиальной астмой с учетом эффективности доставки

препарата, экономической эффективности, безопасности, простоты

и удобства применения.

Дозированные аэрозольные ингаляторы (Ветолин, Саламол Эко, Саламол Эко

легкое дыхание) содержат в 1 ингаляционной дозе 100 мкг

сальбутамола. При легком и среднетяжелом обострении бронхиальной

астмы они назначаются по 2 ингаляционных дозы на прием

с интервалом между ингаляциями в 2 минуты. Содержащий

сальбутамол порошковый дозированный ингалятор имеет

в 1 ингаляционной дозе 200 мкг препарата, детям его

назначают по 1 ингаляционной дозе на прием.

Дозированный аэрозольный ингалятор на основе Беродуала содержит

в 1 ингаляционной дозе 50 мкг фенотерола

и 20 мг ипратропиума бромида, детям старше 6 лет

Беродуал назначается по 2 ингаляционные дозы на прием.

Введение β2-агонистов в виде дозированных аэрозолей наиболее

эффективно для детей старше 7 лет, способных в должной мере

овладевать техникой пользования ингалятором. Для детей 3–7 лет

и младшего возраста эффективно лечение дозированными аэрозолями

β2-агонистов с помошью спейсеров. Введение с помощью

ингаляторов пудры бронхоспазмолитиков наиболее эффективно для детей

3–7 лет. Введение растворов b2-агонистов при помощи небулайзеров

чаще проводят детям младшего возраста и больным с тяжелыми

обострениями бронхиальной астмы, когда они из-за тяжести состояния не

могут осуществить должным образом ингалирование препарата.

Для проведения небулайзерной терапии детям с обострениями

бронхиальной астмы наиболее часто используют растворы Вентолина

и Беродуала.

Вентолин выпускается в пластиковых ампулах по 2,5 мл,

содержащих 2,5 мг сальбутамола сульфата. При легком приступе

бронхиальной астмы разовая доза составляет 0,1 мг (или

0,02 мл) на 1 кг массы тела, при среднетяжелом приступе

астмы — 0,15 мг (0,03 мл/кг). При тяжелом приступе

бронхиальной астмы Вентолин назначают по 0,15 мг или 0,03 мл

на 1 кг массы тела с интервалом между ингаляциями препарата

20 минут. Длительная (в течение 24–48 часов

и более) терапия Вентолином через небулайзер проводится

в дозе 0,15 мг/кг каждые 4–6 часов.

Беродуал для ингаляций через небулайзер назначается детям

с бронхиальной астмой до 6 лет в дозе 0,5 мл

(10 капель), от 6 до 14 лет — 0,5–1 мл

(10–20 капель). Разовая доза Беродуала ингалируется через

небулайзер в 2–4 мл физиологического раствора.

Небулайзерная терапия Беродуалом по сравнению с проводимым

лечением Вентолином более эффективна при обострениях бронхиальной

астмы, вызванных острой респираторной вирусной инфекцией, воздействием

химических поллютантов.

У детей с нетяжелым обострением бронхиальной астмы возможно пероральное применение бронхоспазмолитиков.

Сальбутамол (Вентолин) детям в возрасте от 2 до 6 лет

назначают внутрь 3–4 раза в сутки в дозе 0,5–2 мг,

от 6 до 12 лет — 2 мг, старше 12 лет —

2–4 мг.

Тербуталин (Бриканил) детям в возрасте 3–7 лет назначают

внутрь 2–3 раза в сутки в дозе 0,65–1,25 мг, от 7

до 15 лет — в дозе 1,25 мг.

Кленбутерол назначают внутрь в суточной дозе 2 мкг на

1 кг массы тела, суточную дозу распределяют на 3–4 приема.

Эуфиллин назначают в дозе 4 мг/кг массы тела 3–4 раза в сутки.

Терапия тяжелых обострений бронхиальной астмы у детей должна проводиться в условиях стационара.

Факторами высокого риска развития тяжелых обострений бронхиальной астмы у детей являются:

наличие в анамнезе тяжелых обострений бронхиальной астмы, по поводу которых проводилась искусственная вентиляция легких;

обращение в течение последнего года за неотложной помощью или госпитализация по поводу бронхиальной астмы;

недавняя отмена пероральных глюкокортикостероидов;

неадекватная базисная (противовоспалительная) терапия;

повышенная потребность в ингаляционных β2-агонистах.

Развивающиеся при тяжелом обострении бронхиальной астмы выраженная

одышка, тахикардия, участие в акте дыхания вспомогательной

дыхательной мускулатуры, появление признаков, угрожающих жизни больного

(цианоза, синдрома молчания в легких, ослабления дыхания, общей

слабости, падения пиковой скорости выдоха (ПСВ) < 33%,

возбуждение, затруднение речи указывают на необходимость перевода

больного в реанимационное отделение.

Лечение больных с тяжелым обострением бронхиальной астмы включает

проведение кислородотерапии через интраназальный зонд, назначение

ингаляционного β2-агониста или Беродуала, системных

глюкокортикостероидов (per os или внутривенно), внутривенное капельное

введение Эуфиллина, интубирование больного и проведение

исскуственной вентиляции легких при угрозе асфиксии, осуществление

мониторинга ПСВ, SatO2, пульса.

При тяжелом обострении бронхиальной астмы у детей проводится

интенсивная продолжительная небулайзерная терапия раствором Вентолина

или Беродуала через небулайзер, осуществляется лечение преднизолоном

per os из расчета 1–2 мг/кг/сут и парентерально

(внутримышечно или внутривенно) из расчета 1–2 мг/кг/сут

в I стадии, 3 мг/кг/сут во II стадии и до

7 мг/кг/сут в III стадии астматического статуса.

Для лечения тяжелых обострений бронхиальной астмы у детей могут

быть использованы и другие глюкокортикостероиды

в эквивалентных дозах. По противовоспалительному эффекту 5 мг

преднизолона соответствуют 25 мг кортизона ацетата, 20 мг

гидрокортизона, 4 мг метилпреднизолона, 750 мкг дексаметазона

или бетаметазона.

Необходимость проведения инфузионной терапии Эуфиллином детям

с тяжелым обострением бронхиальной астмы обусловливается наличием

у них выраженной, иногда тотальной обструкцией бронхов, связанной

с бронхоспазмом и закрытием просвета бронхов густым вязким

секретом, затрудняющим проникновение аэрозолей β2-агонистов или

Беродуала в нижние дыхательные пути.

Больным с тяжелым обострением бронхиальной астмы Эуфиллин вводят

внутривенно капельно из расчета 0,9 мг/кг каждый час до выведения

ребенка из тяжелого состояния. Физиологический раствор вводят из

расчета 12 мл на 1 кг в первый час и по

50–80 мл/кг в сутки в зависимости от возраста ребенка

для поддерживающей терапии.

Длительную инфузионную терапию Эуфиллином целесообразно проводить под

контролем концентрации аминофиллина в сыворотке крови, что

позволяет поддерживать оптимальные терапевтические концентрации

Эуфиллина в пределах 10–15 мкг/мл и избежать развития

побочных явлений.

Терапия детей с тяжелым обострением бронхиальной астмы при

развитии выраженной дыхательной недостаточности предусматривает

осуществление следующих терапевтических мероприятий:

проведение каждый час ингаляций β2-агонистов;

в случае ухудшения состояния больного проведение троекратно каждые

15–20 минут через небулайзер ингаляций раствора Вентолина или

Беродуала или подкожное введение 0,1% Адреналина в дозе

0,01 мг/кг, но не более 0,3 мл, троекратно с интервалом

между введениями 15–20 минут;перевод больных на

искусственную вентиляцию легких и проведение посиндромной терапии

в случае неэффективности терапевтических мероприятий.

Больные, перенесшие обострение бронхиальной астмы, в последующем

должны с учетом тяжести течения бронхиальной астмы получать

базисную