Осмотр носа у лора при гайморите

Что видит ЛОР при осмотре носа?При наружном осмотре обращают внимание на следующие особенности:

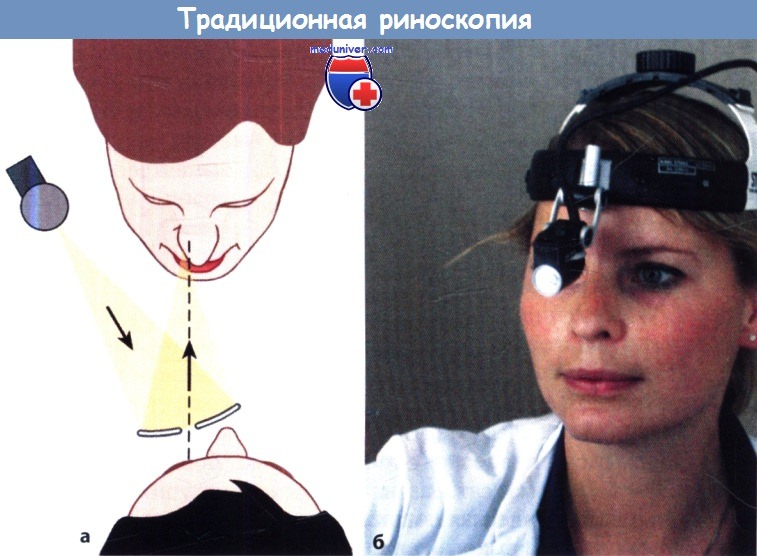

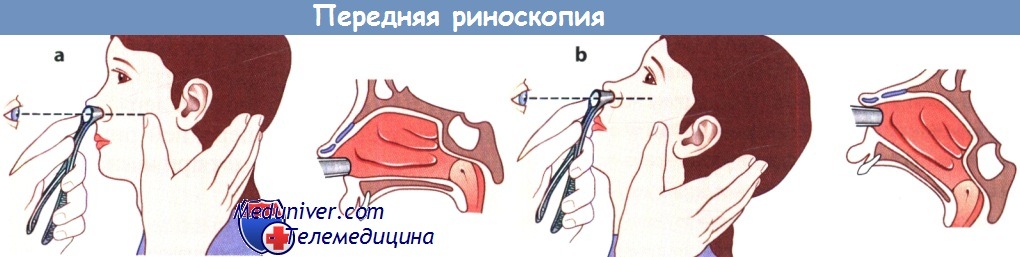

Передняя риноскопияПереднюю риноскопию выполняют с помощью носового зеркала, сильного источника света, лобного рефлектора или налобного осветителя. Методика использования носового зеркала показана на рисунке ниже. Обычно при осмотре обеих половин носа зеркало держат в левой руке. В настоящее время выполнение одной лишь передней риноскопии считается недостаточным, но она является первым шагом при исследовании носа. Методика. Зеркало вводят в преддверие носа с сомкнутыми браншами. Конец зеркала в преддверии ориентируют несколько латерально. Бранши носового зеркала в преддверии раздвигают и фиксируют к крылу носа указательным пальцем. При извлечении зеркало удерживают слегка раскрытым во избежание выдергивания вибрисс, которые могут ущемиться в сомкнутых браншах. Правую руку используют для придания лицу и голове нужного положения. Как показано на рисунке ниже, голова пациента в начале осмотра ориентирована вертикально так, что направление взора врача параллельно поверхности пола и вдоль нижней носовой раковины и нижнего носового хода (позиция I). Если полость носа широкая, в этой позиции можно увидеть хоану и заднюю стенку носоглотки. Чтобы осмотреть верхнюю часть полости носа, голову пациента слегка отклоняют назад. Это позволяет осмотреть средний носовой ход и среднюю носовую раковину, имеющие важное клиническое значение (позиция II). Если голову отклонить назад еще больше, можно увидеть обонятельную щель. У детей грудного и младшего возраста переднюю риноскопию целесообразнее выполнить не с помощью носового зеркала, а используя отоскоп. При правильном положении головы рукой, которой удерживают носовое зеркало, одновременно можно фиксировать голову, освобождая таким образом правую руку для манипулирования инструментами и аспирации секрета из полости носа.

Примечание. Слизистая оболочка носа часто бывает отечной и ограничивает обзор полости носа. Поэтому в таких случаях слизистую оболочку орошают про-тивоотечным спреем и выжидают 10 мин, после чего полость носа обычно удается успешно осмотреть. При выполнении передней риноскопии обращают внимание на такие особенности, как: Клинически важная область среднего носового хода может быть суженной и из-за этого трудно поддается исследованию. Ее можно осмотреть с помощью длинного носового зеркала Киллиана после предварительной аппликации раствора лидокаина (Ксилокаин) или 1% раствора пантокаина с добавлением раствора адреналина в соотношении 1:1000 из расчета 1 капля на 1 мл раствора местного анестетика, либо применив 5% раствор лидокаина в виде спрея, содержащий 0,5% фенилэфрина. Густав Киллиан разработал это зеркало для медиальной риноскопии, уже 100 лет назад осознав значение латеральной стенки полости носа в патогенезе его поражений. Относительно недавно в клиническую практику был внедрен метод передней риноскопии с помощью назального эндоскопа.

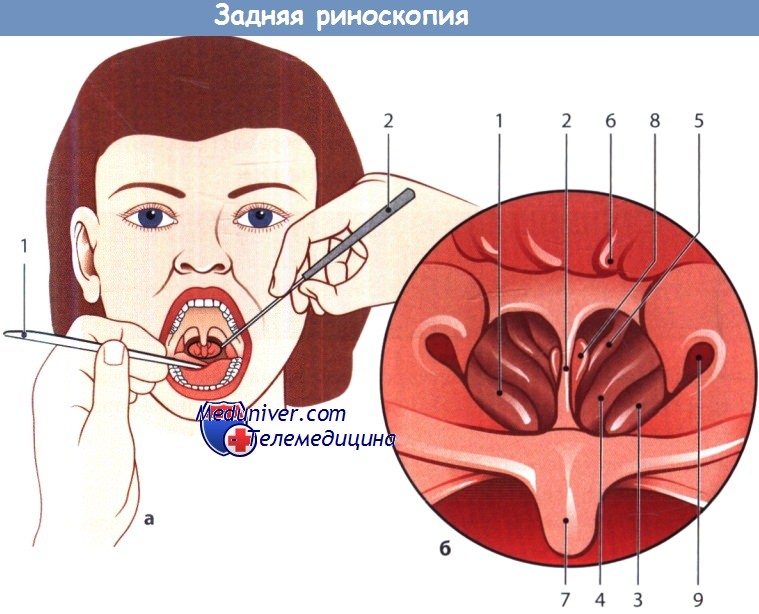

Задняя риноскопияНа рисунке ниже показан метод исследования носоглотки с помощью зеркала и совмещенное изображение этой области. К задней риноскопии прибегают для исследования заднего отдела полости носа; хоаны, заднего конца носовых раковин и заднего края перегородки носа, а также носоглотки (включая крышу и устья слуховых труб). Назальная эндоскопия, включая осмотр носоглотки, в настоящее время стала составной частью или дополнительным исследованием при обследовании пациента с заболеванием ЛОР-органов. Она потеснила заднюю риноскопию и может быть принята в качестве эталонного метода исследования (золотой стандарт), позволяющего оценить состояние полости носа независимо от дальнейшего лечения. Методика. Выполнение задней риноскопии требует от врача значительного опыта, а также хорошего взаимодействия с пациентом. Шпателем, располагаемым на середине корня языка, медленно надавливают на него и смещают книзу, увеличивая расстояние между поверхностью языка, мягким нёбом и задней стенкой глотки. Согревают стеклянную поверхность маленького зеркала и проверяют прикосновением к руке, не слишком ли оно горячее. Свободную руку используют для введения зеркала в пространство между мягким нёбом и задней стенкой глотки. Зеркало не должно касаться слизистой оболочки, иначе оно вызовет рвотный рефлекс. Если мягкое нёбо остается напряженным, пациента просят спокойно вдохнуть носом, фыркнув или сказав с придыханием «ха» для расслабления мягкого нёба и получения возможности беспрепятственного осмотра носоглотки. Передвигая и наклоняя зеркало в разные стороны, осматривают различные отделы носоглотки. Задний вертикально расположенный край перегородки носа используют в качестве ориентира для идентификации нормальных анатомических структур. Если из-за рвотного рефлекса не удается полностью осмотреть носоглотку, исследование можно успешно выполнить, нанеся раствор местного анестетика (например, 1% раствор лидокаина) на слизистую оболочку носоглотки и особенно мягкого нёба и задней стенки глотки. Если невозможно исследовать носоглотку этим методом, можно воспользоваться эндоскопом или нёбным ретрактором (или обоими инструментами), хотя в настоящее время исследование эндоскопом в значительной степени вытеснило осмотр с помощью нёбного ретрактора. При выполнении задней риноскопии следует обратить внимание на следующие особенности: КТ применяют для оценки степени распространения поражения околоносовой пазухи на соседние анатомические структуры, особенно основание черепа, полость черепа, ретромаксиллярное пространство и глазницы. КТ применяют также при травме; этот метод исследования незаменим для дифференцирования костных структур. МРТ дополняет ее и более информативна при исследовании мягких тканей.

— Также рекомендуем «Что видит ЛОР при эндоскопическом осмотре носа?» Оглавление темы «Обследование носа и его пазух»:

|

Источник

Диагностика и дифференциальная диагностика воспалительного процесса в верхнечелюстных пазухах – это несколько следующих друг за другом диагностических этапов. Грамотно провести необходимое обследование, поставить правильный диагноз и назначить состоятельное лечение может только квалифицированный врач-оториноларинголог.

При малейшем подозрении на то, что надоевший насморк перестал быть «простым насморком», обращайтесь за помощью к ЛОР-врачу. Берегите свое здоровье, никогда не полагайтесь на «авось» и не занимайтесь самодиагностикой и самолечением!

Анамнез заболевания и жалобы больного

ЛОР-врач начинает диагностировать заболевание с расспроса больного. При подозрении на гайморит он выясняет, как давно появились признаки болезни. Они подробно описаны в разделах «Острый гайморит» и «Хронический гайморит». Доктор спрашивает, какие заболевания (грипп, бактериальные инфекции и др.) предшествовали появлению симптомов, и отмечались ли подобные состояния ранее.

Врач выслушивает жалобы пациента, выясняет условия его жизни и профессиональной деятельности, наличие склонности к аллергии, сопутствующих заболеваний и очагов хронической инфекции в организме. На основе полученной информации доктор делает предварительные выводы о возможных причинах становления болезни, остром или хроническом течении ее, о наличии или отсутствии факторов, способствующих развитию патологического процесса.

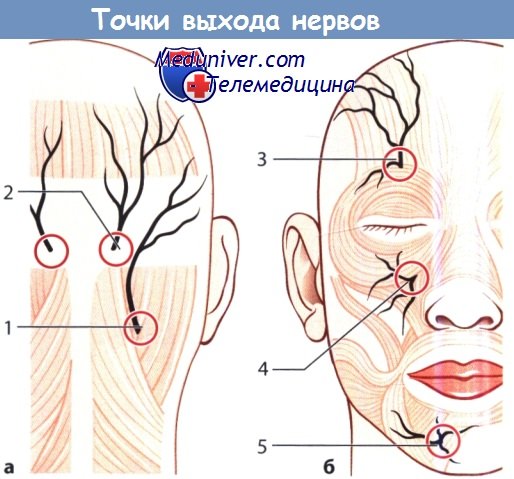

Осмотр и пальпация

При осмотре наружного носа и мест проекции на лице гайморовых синусов врач выявляет наличие или отсутствие отечности мягких тканей, припухлости век, мацерации (размягчения и набухания) кожи верхней губы и ноздрей, выпячивания глазных яблок и пр. Пальпация (прощупывание) передних стенок верхнечелюстных пазух слева и справа от носа и точек выхода средних ветвей тройничного нерва при гайморите и у взрослых, и у детей вызывает болезненные ощущения. Могут быть увеличены близлежащие лимфатические узлы (подчелюстные и глубокие шейные).

Риноскопия и ее виды

Риноскопией называется метод осмотра полости носа при помощи специальных инструментов и искусственного освещения.

Разновидности риноскопии таковы:

- передняя риноскопия, во время которой врач при помощи металлического носового зеркала (носорасширителя) осматривает справа, а затем слева преддверие носа, носовую перегородку, слизистую оболочку, передние отделы носовых раковин и носовых ходов. Он просит больного наклонить голову вперед, вправо, влево или слегка откинуть назад. Процедура не сопровождается болевыми ощущениями.

При остром гайморите врач выявляет гиперемию и припухлость слизистой, гной в среднем носовом ходе. Гнойного экссудата может и не быть, например, при полном закрытии соустья пазухи с полостью носа. При хроническом гайморите все эти признаки выражены менее ярко;

- средняя риноскопия выполняется под местной анестезией, так как врач использует носовое зеркало с длинными уплощенными створками. Он вводит инструмент сначала в обонятельную щель, а затем поочередно в средний и нижний носовые ходы.

Доктор оценивает состояние слизистой оболочки средних отделов полости носа, изучает анатомические структуры (выводные отверстия придаточных пазух, отверстие слезно-носового канала и пр.), выявляет патологию (полипозные разрастания, гнойные выделения, отечность и пр.).

При осмотре маленьких детей ЛОР-врач вместо носорасширителя использует ушную воронку подходящего диаметра;

- задняя риноскопия проводится с целью детального рассмотрения задних отделов полости носа при помощи шпателя и специального круглого зеркала на длинной ручке.

Так как она выполняется через рот, доктор параллельно изучает полость рта (язык, зубы, десны и пр.) и все стенки носоглотки. Во время процедуры он оценивает состояние слизистой оболочки, осматривает хоаны, задний отдел перегородки носа, задние края носовых раковин и задние отделы носовых ходов. Врач видит экссудат в носоглотке, анатомические дефекты и аденоидные разрастания, если таковые имеются.

У взрослых задняя риноскопия вызывает неприятные ощущения. У детей выполнить эту манипуляцию не всегда удается даже опытным докторам.

Исследование дыхательной и обонятельной функций носа

Эти функции врач изучает, закрывая поочередно каждую ноздрю, прижимая крыло носа к носовой перегородке. По отклонению ватной пушинки, поднесенной к свободной ноздре, он оценивает степень проходимости воздуха через носовые ходы. При гайморите носовое дыхание обычно затруднено или отсутствует.

Для оценки обоняния врач подносит к свободной ноздре флакон с пахучим веществом (уксусная кислота, нашатырный спирт и др.). Больной с гайморитом плохо ощущает запахи, то есть обоняние понижено (гипосмия), или совсем не определяет запахи, то есть обоняние отсутствует (аносмия).

Диафаноскопия

Диафаноскопия – это просвечивание гайморовых пазух при помощи прибора диафаноскопа, представляющего собой трубку с лампочкой на конце. Исследование врач проводит в темном помещении с зеленой подсветкой. Он вводит лампочку в полость рта больному, направляя световой пучок на твердое небо. Пациент зажимает трубку губами. У здорового человека на лице появляются симметричные пятна красноватого цвета, и он видит обоими глазами свет одинаковой яркости. Это подтверждает хорошую воздушность верхнечелюстных синусов.

Метод особенно информативен при одностороннем гайморите. Врач отмечает затемнение половины лица на стороне пораженной пазухи, а больной не видит света на этой стороне.

Рентгенологические исследования таковы

- Рентгенография гайморовых пазух выполняется в нескольких проекциях, для чего применяются различные укладки больного по отношению к поверхности рентгеновской пленки и направлению рентгеновского луча. Контрастность изображения на снимке обеспечивают различные по плотности среды (костная ткань, воздух, слизистая оболочка и др.).

В норме заполненные воздухом верхнечелюстные пазухи при гайморите дают на снимке затемнения. Степень выраженности их зависит от характера экссудата (серозный или гнойный), находящегося в пазухах. На снимках врач видит размеры гайморовых синусов, патологические образования в них. Он может оценить состояние костных стенок пазух и мягких тканей лица, увидеть аномалии развития.

- Рентгенография с введением контрастного вещества (йодолипол) позволяет более детально оценить состояние слизистой оболочки, выстилающей синусы, увидеть объемные образования в них. Рентгеноконтрастное вещество врач вводит в пазуху после диагностической пункции и промывания. Он просит больного сделать несколько покачиваний головой в разные стороны для равномерного распределения контраста. После этого выполняется серия снимков. Утолщение слизистой оболочки, затемнение пазухи, горизонтальный уровень жидкости в ней – рентгенологические признаки, позволяющие заподозрить или диагностировать гайморит.

- Электрорентгенография – исследование, при котором функцию рентгеновской пленки выполняет покрытая слоем селена металлическая пластина. На ней получается скрытое изображение, которое после обработки специальным порошком проявляется и переносится на лист бумаги. Пластина может быть использована более тысячи раз, поэтому стоимость электрорентгенографии намного ниже стоимости обычной рентгенографии.

- Крупнокадровая флюорография, посредством которой диагностика гайморита осуществляется во время массовых профилактических медосмотров населения.

Беременность является абсолютным противопоказанием для проведения любых рентгенологических исследований. Необходимость и возможность выполнения рентгенографии у детей с гайморитом в каждом конкретном случае определяет ЛОР-врач.

Ультразвуковое исследование

Другое название этого исследования – эхография. Метод основан на том, что ультразвуковые волны неодинаково отражаются от сред с различной плотностью. С помощью эхографии гайморовых пазух врач может установить факт наличия в них жидкости, увидеть плотные образования (полипы, опухоли и пр.) и утолщение слизистой оболочки.

КТ и МРТ

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография – современные методы обследования, при которых организм больного получает намного меньшую лучевую нагрузку, чем при рентгенографии. Но диагностика хронического гайморита и выявление острого процесса в верхнечелюстных пазухах, а также дифференциальная диагностика с другими заболеваниями обычно осуществляются без применения этих методик.

Назначаются КТ и МРТ в определенных ситуациях, а именно:

- у больного отсутствует эффект от получаемого лечения;

- пациенту противопоказано проведение рентгенологических исследований;

- у больного имеет место хроническое течение риносинусита;

- при подготовке пациента к оперативному вмешательству;

- при подозрении на опухоль в области гайморовых пазух.

Термография

Термография – перспективный метод диагностики гайморита у взрослых и детей, основанный на том, что любые тела, имеющие температуру выше абсолютного нуля, испускают инфракрасные лучи. Их интенсивность напрямую зависит от температуры этого тела. Зарегистрированное и спроецированное на экран при помощи аппарата термовизора излучение называется термограммой. На ней врач наглядно видит локализацию патологического очага и может оценить степень выраженности воспаления.

Метод отличается высокой чувствительностью, поэтому по изменениям на термограммах, сделанных неоднократно во время лечения, доктор может объективно оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий.

Разновидностью термографии является цветная термография, при которой об изменениях температуры поверхности тела в области гайморовой пазухи судят по изменению цвета особых жидких кристаллов.

Диагностическая пункция

Пункция или прокол верхнечелюстной пазухи – наиболее достоверный метод диагностики гайморита, позволяющий точно определить характер развившегося в синусе воспаления. Пункция с последующим промыванием пазухи с введением лекарственных препаратов является одновременно и эффективной лечебной процедурой. Подробно информация об этой диагностической манипуляции изложена в разделе «Лечение гайморита».

Прокол стенки пазухи у взрослых и у детей врач осуществляет под местной анестезией специальной иглой, которую вводит в нижний носовой ход. Неприятные ощущения пациент испытывает только в момент прокола костной стенки. В остальном процедура безболезненна.

По количеству и характеру (цвет, запах, консистенция и пр.) полученного в результате пункции экссудата врач делает предварительные выводы о том, какая форма гайморита имеет место. Подробно о формах и видах заболевания – в разделе «Классификация гайморита».

С помощью диагностической пункции доктор определяет емкость верхнечелюстного синуса и состоятельность дренажной функции анатомического соустья его с полостью носа. Наблюдая за изменениями этих показателей на фоне проводимого лечения, врач может судить о его эффективности.

Видео ЯМИК процедура. Важные аспекты:

ЛОР-врачи стараются не пунктировать гайморовы пазухи детям, не достигшим возраста 5–6 лет.

Эндоскопические методы диагностики

Диагностическая эндоскопия предназначена для выявления минимальных изменений слизистой оболочки носовой полости и гайморовых пазух на ранних стадиях. Это позволяет при лечении использовать щадящие методы инвазивной хирургии и максимально сохранять целостность всех анатомических структур.

Эндоскопия (синусоскопия) верхнечелюстной пазухи выполняется под местной анестезией. Доступ в полость врач осуществляет через отверстие, «просверленное» специальным инструментом в передней стенке пазухи, между корнями III и IV верхних зубов. С помощью введенного в пазуху эндоскопа врач тщательно осматривает ее стенки, оценивает состояние слизистой оболочки, при необходимости выполняет биопсию и прочие манипуляции.

Методы лабораторной диагностики

Оториноларингологи направляют на клиническое и биохимическое исследования крови и взрослых, и детей с гайморитом. Но выявленные изменения в анализах не являются специфическими для гайморита. Все они свидетельствуют в пользу имеющегося в организме воспалительного процесса.

Анализы крови на ВИЧ-инфекцию и содержание иммуноглобулинов врач назначает при подозрении на наличие у больного иммунодефицита, проявляющегося частыми рецидивами гайморита.

По результатам цитологического исследования отделяемого из носовых ходов доктор предположительно устанавливает происхождение гайморита (инфекционное, аллергическое или др.), о котором подробно читайте в разделе «Классификация гайморита».

Подсчет количества лейкоцитов в промывной жидкости, полученной в результате промывания гайморовых синусов, выполняют неоднократно. По изменению количества лейкоцитов врач судит об эффективности проводимого лечения.

По результатам исследования биологического материала, взятого из гайморовых пазух во время эндоскопии (биопсия), ЛОР-врач диагностирует злокачественные новообразования, гранулематозные заболевания, развившиеся на фоне гайморита, грибковую инфекцию и пр.

Бактериологическое исследование содержимого гайморовых пазух врач назначает для того, чтобы определить, к каким антибиотикам чувствительны высеянные микроорганизмы, и правильно подобрать лекарственные препараты.

Источник