Особенности ведения больных с бронхиальной астмой

Бронхиальная астма – неизлечимая болезнь. Ее терапия при обострении проводится в условиях стационара. В таких случаях роль медицинской сестры в лечении бронхиальной астмы – создание необходимых условий для нормализации состояния пациента.

Особенно это касается детей, которым труднее, чем взрослым, справляться с приступами. Поэтому планомерное выполнение всех этапов сестринского процесса при бронхиальной астме благотворно скажется на общем ходе терапии.

Особенности работы медсестры с пациентами с бронхиальной астмой

Осуществление сестринского ухода при бронхиальной астме связано с вмешательствами трех видов:

- Независимые. Выполняются медсестрой по своему усмотрению. В эту категорию попадают процедуры по измерению давления и пульса, оказание помощи в составлении диетического меню и т. д.

- Зависимые. Зависимые сестринские вмешательства осуществляются только по согласованию с врачом, который на этот момент занимается лечением данного пациента (например, назначение определенных лекарственных препаратов).

- Взаимозависимые. Вмешательство взаимозависимого типа может осуществляться только в составе бригады медицинских работников. Сюда относится получение консультации от специалиста другого профиля, проведение лабораторных исследований и т. д.

Работа медсестры при взаимодействии с больными бронхиальной астмой осуществляется поэтапно.

Цели и задачи сестринского ухода при астме

Основные задачи медицинской сестры при уходе за пациентами с бронхиальной астмой:

- своевременная реакция на начало приступа;

- оказание квалифицированной помощи;

- выявление причин астматических приступов и потребностей больного (информация используется, чтобы обеспечить максимально эффективное решение проблемы пациента);

- обучение больного навыкам самопомощи, которые позволят справиться с приступом в отсутствие медработников.

Цель при этом лишь одна: всестороннее облегчение состояния астматика и оказание помощи в преодолении астматического приступа.

Этапы сестринского процесса

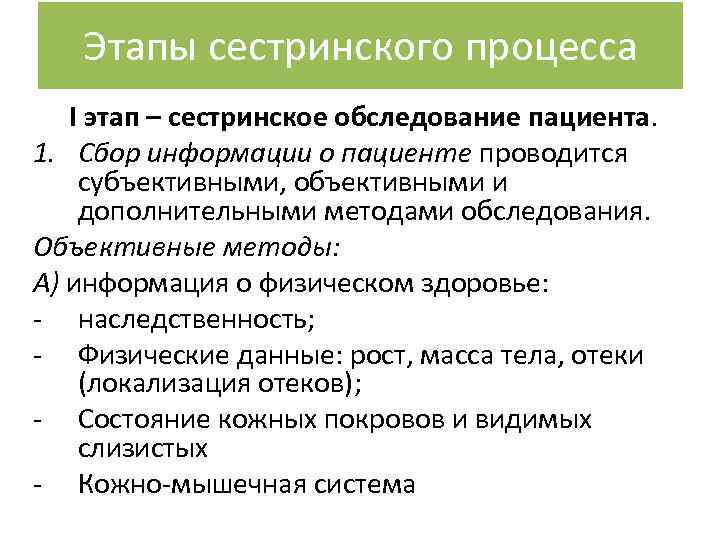

При бронхиальной астме сестринский процесс включает следующие этапы:

- сбор сведений;

- определение проблемных моментов;

- исключение болезней со схожей симптоматикой;

- уход за пациентом, проходящим лечение в условиях стационара;

- выполнение врачебных назначений и отслеживание прогресса в лечении.

Итогом всей работы должна стать оценка эффективности оказываемого ухода.

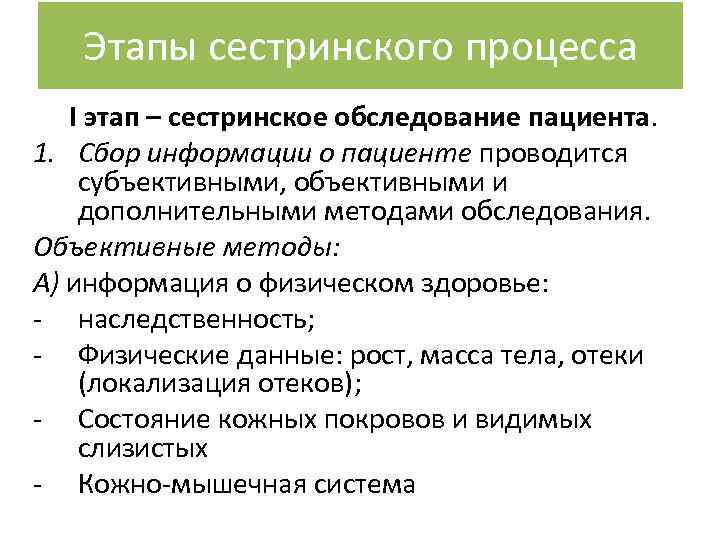

Сбор информации

Основной субъективный метод сбора информации на начальных этапах лечения — беседа с пациентом. При этом больные с бронхиальной астмой обычно жалуются на следующие проявления заболевания:

- затрудненность дыхания;

- кашель (становящийся особенно сильным утром и вечером);

- повышенную температуру (начало заболевания проходит остро);

- одышку;

- свистящее дыхание (наблюдается периодически).

Также проводится опрос родственников на предмет наличия у них этого недуга, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о том, что появление астмы связано с наследственной предрасположенностью.

Далее медицинская сестра выясняет следующую информацию о приступах удушья:

- насколько часто они повторяются;

- при каких обстоятельствах;

- чем провоцируются;

- насколько интенсивными могут быть;

- проходят ли без постороннего вмешательства (если нет, то какие медикаментозные препараты применяются).

Также она уточняет, есть ли у астматика аллергия.

К объективным методам сбора данных относится осмотр больного в момент приступа. В этом случае у пациента наблюдаются следующие симптомы:

- громкое дыхание, сопровождаемое хрипами и свистами;

- одышка;

- раздувание крыльев носа;

- цианоз (посинение кожных покровов) в области носогубного треугольника;

- приступообразный кашель;

- отхождение вязкой мокроты;

- характерное положение тела (больной сидит, опираясь руками о горизонтальную поверхность).

Также в обязанности сестры входит измерение артериального давления и пульса больного.

В итоге на основании данных, полученных в результате опросов и обследования, медсестра совместно с лечащим врачом должна составить план, в соответствии с которым больному будет обеспечена помощь в решении проблем и необходимый уход.

Обнаружение проблем

Прежде всего речь идет о проблемах с обеспечением жизненных потребностей:

- ограниченность меню (если было выявлено, что пищевые аллергены повлияли на развитие астмы);

- приступы удушья и одышки, мешающие нормальному дыханию;

- нарушения сна, связанные с ночными астматическими приступами;

- ограничения физической активности (физическая нагрузка может спровоцировать удушье).

Также учитывается социально-психологический аспект:

- общая подавленность, обусловленная фактом наличия болезни;

- страхи, связанные с возможностью внезапного начала очередного приступа;

- проблемы с общением (обусловлены тем, что в процессе разговора усиливается одышка, а сильные эмоции провоцируют приступы удушья);

- ограничение трудоспособности (работа, связанная физическими или эмоциональными нагрузками, контактом с аллергенами, астматикам противопоказана);

- развитие депрессии из-за невозможности самореализации.

Кроме того, может наблюдаться уход в болезнь: человек требует особого ухода и помощи, даже если нет приступа или иных проблем, полагает, что из-за заболевания он не может заботиться о себе самостоятельно.

Если говорить кратко, то основная проблема больного при бронхиальной астме – это невозможность в полной мере удовлетворить потребность:

- в еде;

- во сне;

- в дыхании;

- полноценного отдыха;

- в общении.

Задача медсестры – помочь больному преодолеть эти сложности.

Наблюдение за пациентами в условиях стационара

В период нахождения больного на стационарном лечении сестринский процесс направлен на стабилизацию состояния пациента. С этой целью контролируется режим дня, питания, досуга астматика и обеспечиваются благоприятные для него условия жизни в палате.

В случае необходимости медсестра осуществляет дополнительный уход за пациентом, когда он ест или выполняет гигиенические процедуры (обычно это касается детей). Также требуется выполнять назначения лечащего врача и отмечать, насколько эффективно лечение.

Организация и контроль над соблюдением режима

Данный тип взаимодействия с пациентами относится независимым вмешательствам и включает беседы с самим пациентом (если он взрослый) или его родителями (если речь идет о ребенке).

В ходе бесед пациенту (или его родителям) сообщается информация:

- о возможных причинах развития астмы;

- об особенностях терапии;

- о необходимости выполнять рекомендации врача;

- о возможных методах профилактики осложнений.

Также часто приходится убеждать астматика и его родных в том, лечение в условиях стационара, выполнение всех правил и назначений действительно необходимо.

Чтобы не допустить ухудшения состояния пациентов, необходимо убедиться, что они и их родственники хорошо осознают, насколько важно соблюдать гипоаллергенную диету не только при нахождении в стенах медицинского учреждения, но и после выписки.

Организация комфортных условий и контроль

Медицинская сестра обеспечивает пациенту комфортные условия жизни в палате, отслеживая:

- своевременность проведения влажной уборки;

- систематичность проветриваний;

- регулярность смены постельного белья.

Помимо этого, в помещении должно быть спокойно и тихо. Это позволит нормализовать сон больного.

С пациентом (и его родителями, если это ребенок) проводятся беседы касательно правил и необходимости осуществления гигиенических процедур. Родственников просят принести больному:

- зубную пасту и щетку;

- расческу;

- чистое сменное белье.

Также следует порекомендовать родным астматика, проходящего лечение в условиях стационара, обеспечить его книгами или иными вещами, способными отвлечь и скрасить досуг. Это особенно касается детей, которые должны активно познавать и изучать мир даже в период лечения. Также не следует забывать о потребности больного в общении.

В случае с ребенком наблюдение продолжает осуществляться в тот момент, когда он ест, одевается и т. д., чтобы при возникновении затруднений медсестра могла своевременно оказать ему необходимую помощь.

Выполнение назначений врача

Важной составляющей сестринского процесса при бронхиальной астме является проведение базисной терапии. Медсестра должна не только сама точно следовать рекомендациям врача, но и обратить внимание подопечного на то, насколько важно принимать медикаментозные препараты. Также его информируют о возможных побочных эффектах лекарственной терапии.

Кроме того, медицинская сестра:

- обучает пациента навыкам ведения дневника самоконтроля и применения ингаляционных устройств;

- сопровождает больного на диагностические мероприятия;

- оказывает посильную психологическую поддержку астматику и его родственникам;

- внимательно следит за состоянием подопечного, чтобы своевременно распознать побочные эффекты применения лекарственных средств;

- оповещает лечащего врача о неэффективности назначенной терапии (если это имеет место) и просит откорректировать назначение.

В обязанности медицинской сестры входят регулярные опросы больного касательно его самочувствия. Кроме того, она ежедневно:

- выслушивает жалобы больного;

- измеряет его температуру тела;

- определяет число сердечных сокращений и частоту дыхания;

- контролирует состояние астматика при приступах одышки и кашля.

Об ухудшении состояния пациента нужно незамедлительно оповестить лечащего доктора.

При правильной организации сестринского ухода лечение завершается улучшением состояния, за которым следует выписка из больницы. Однако во избежание обострений и осложнений, даже оказавшись дома, больной должен следовать всем рекомендациям доктора.

Помощь при приступах и астматическом статусе

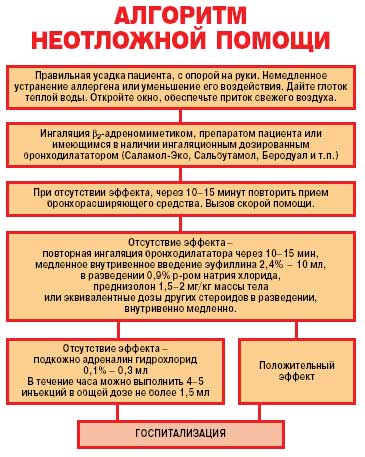

Один из важных этапов сестринского процесса — оказание помощи во время астматических приступов.

Если пациент ощущает удушье, медсестра должна выполнить следующие действия:

- устранить аллерген, который вызвал аллергическую реакцию, в данном случае удушье (если он есть);

- использовать бронхорасширяющее средство;

- дать больному горячее щелочное питье;

- сделать горчичную ванну для ног.

Если после всех принятых мер приступ не прекратился, тогда пациенту с бронхиальной астмой дают антигистаминное (противоаллергическое) лекарство и подкожно вводят симпатомиметики.

Среднетяжелые и тяжелые приступы купируют внутривенным введением глюкокортикоидов. Эта манипуляция проводится только в условиях стационара и под наблюдением врача. Данные меры помогут предотвратить возможные тяжелые последствия.

Однако этим сестринская помощь при бронхиальной астме не ограничивается. Иногда терапевтические действия не дают желаемого результата, и приступ непрерывно продолжается на протяжении нескольких дней либо повторяется вновь после кратковременного, но ощутимого облегчения.

Это свидетельствует о том, что бронхи больного закупорены слизью, что может привести к синдрому «немого легкого» и последующему развитию астматического статуса. Последний является тяжелой формой удушья, обусловленного диффузным нарушением проходимости бронхов.

Лицам с астматическим статусом не помогают медицинские препараты, которые ранее были эффективны. Более того, они могут даже ухудшить состояние больного. Поэтому медсестра должна действовать спокойно и быстро:

- запретить астматику пользоваться карманным ингалятором;

- предложить горячее щелочное питье;

- устроить пациента максимально удобно;

- обеспечить подачу увлажненного кислорода.

При отсутствии помощи состояние больного будет усугубляться, пока пациент не впадет в кому или не умрет.

Особенности ведения детей с бронхиальной астмой

Осуществление сестринского ухода при бронхиальной астме у детей имеет ряд особенностей:

- разговор с пациентом всегда ведется убедительным, но мягким и спокойным тоном (это помогает избежать появления страха, который спровоцирует удушье);

- между медсестрой и ребенком выстраиваются доверительные отношения;

- родителей обучают, как справляться с паникой во время приступов астмы у малыша, настраиваться на оперативную помощь и самостоятельно снимать приступ;

- во время удушья ребенку не только придают сидячее положение, но и дополнительно поддерживают его;

- для ингаляций используют препараты с сальбутамолом.

Кроме того, медицинской сестре нужно быть особенно внимательной с детьми при приступе гипоксии, которая у них часто сопровождается резким снижением артериального давления. При выявлении такого симптома рекомендуется ввести пациенту внутримышечно стимуляторы ЦНС.

В заключение

Правильный уход за пациентом позволяет быстрее добиться улучшения его состояния. После выписки из стационара астматик все равно должен регулярно наблюдаться у лечащего врача — аллерголога и терапевта (или педиатра, если речь о ребенке).

Подготовленный пациент должен уметь справляться со страхом удушья и знать, какие действия необходимо предпринимать в момент приступа. Также ему должно быть известно, как и когда следует применять медицинские препараты, какое действие (в том числе побочное) они оказывают.

Накануне выписки медсестра дополнительно инструктирует подопечного по вопросам здорового и рационального питания, а также дает рекомендации касательно соблюдения режима дня. Важный момент — проверка умения больного пользоваться карманным ингалятором.

Источник

Поводами для обращения пациента к врачу являются: наличие жалоб, характерных бронхиальной астме; посещение для оценки эффективности лечения; появление клиники обострения состояния. В первом случае проводится весь комплекс мероприятий, предусмотренных стандартом, при установлении диагноза бронхиальной астмы (см. «Критерии постановки диагноза бронхиальной астмы»). После установления диагноза и определения степени тяжести заболевания назначается лечение в объеме ступени стандартной схемы лечения.

При первом визите точно установить степень тяжести заболевания сложно, необходимы данные мониторинга ПСВ (пикфлоумониторинга) желательно в течение одной — двух недель. Вводный недельный период мониторирования назначается, если у больного астма интермиттирующего или легкого персисти-рующего течения и не требуется назначения терапии в полном объеме. В противном случае необходимо проводить адекватное лечение и мониторировать больного течение двух недель. При посещении по назначенной явке проводится анализ данных пикфлоуграммы, динамика изменений клинической симптоматики, уточняется схема лечения. Важно помнить, что при положительной динамике уменьшать терапию следует «ступенчато», понижая, отменяя последнюю дозу или дополнительные препараты до минимально эффективной. Снижение поддерживающей терапии возможно, если астма остается под контролем не менее 3 месяцев.

Обострение бронхиальной астмы

Обострение бронхиальной астмы — это эпизоды прогрессивного нарастания одышки, кашля, появление свистящих хрипов и чувство нехватки воздуха, сдавления грудной клетки или различные сочетания этих симптомов. Отмечается снижение ПСВ и ОФВ1, причем эти показатели более объективно отражают

степень тяжести обострения, чем выраженность клинических проявлений. Обострение бронхиальной астмы следует начинать лечить как можно раньше.

Обострение обычно является результатом недостаточной базисной терапии или контакта с фактором риска астмы (триггером). Степени тяжести обострения могут быть от легкой до угрожающей жизни больного. Ухудшение обычно прогрессирует в течение нескольких часов или дней, но иногда может произойти за несколько минут. Тяжелые обострения и случаи смерти обычно связаны с недооценкой тяжести состояния, неправильными действиями в начале обострения или неправильным лечением обострения.

Оценка тяжести обострения определяется следующими параметрами.

Клиническая картина: кашель (чаще сухой, приступообразный), затрудненность дыхания, тяжесть в грудной клетке, свистящее дыхание, вынужденное положение.

Оценивается: спирометрия с определением ОФВ1 или пикфлоуметрия с определением ПСВ; физическая активность; речь; сфера сознания; частота дыхания (ЧД); характер дыхания (свистящее); пульс; газовый состав крови (РаО2 и РаСО2) или сатурация О2.

Легкий приступ удушья

Параметры: физическая активность сохранена, разговаривает предложениями, больной возбужден, тахипноэ, свистящее дыхание в конце выдоха, тахикардия, ПСВ около 80%, газовый состав крови в пределах нормы.

Начальный этап лечения: назначаются в2-агонисты 3-4 раза в течение часа. При хорошем ответе на начальную терапию (ПСВ более 80%, хорошее самочувствие в течение 4 часов). Рекомендуется продолжить прием в2-агонистов каждые четыре часа в течение 24-48 часов. Требуется консультация врача для определения дальнейшей тактики лечения. При недостаточном ответе в течение 1-2 часов (ПСВ 60-80%) рекомендуется принять кортикостероиды перорально, продолжить прием в2-агонистов каждые 4 часа в течение 24-48 часов. Требуется консультация врача незамедлительно или в течение дня для коррекции терапии. При плохом ответе в течение 1 часа (ПСВ менее 60%) рекомендуется при

нять глюкокортикостероиды перорально, вызвать скорую медицинскую помощь или госпитализация в клинику.

Источник

Для цитирования. А.А. Зайцев. Бронхиальная астма у взрослых: ключевые вопросы диагностики и фармакотерапии // РМЖ. 2015. № 18. С. 1096–1100.

«Астма – это когда ходишь в четверть шага, думаешь в четверть мысли,

работаешь в четверть возможности и только задыхаешься в полную мощь»

К.Г. Паустовский

Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных и социально значимых заболеваний человека. Так, среди взрослого населения европейских стран распространенность БА составляет 6–9%, в США – 11% [1–5]. Согласно официальной статистике, распространенность астмы в России составляет около 3%. В то же время результаты отдельных эпидемиологических исследований позволяют уточнить истинную распространенность БА в Москве – 6,4%, Екатеринбурге – 6,2%, Иркутске – 5,6%. Экспертами Российского респираторного общества признается, что распространенность БА среди детей составляет от 5,6 до 12,1%, а среди взрослых – 5,6–7,3%. В абсолютных цифрах можно предположить, что в России общее число больных БА составляет как минимум 7 млн человек [6, 7].

Проблема усугубляется тем, что больные БА нуждаются в продолжительной медицинской помощи, что требует больших экономических затрат. В развитых странах затраты на ведение пациентов с БА составляют 1–2% от бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение. Экономическое бремя БА связано не только с высокими расходами на лечение, но и с затратами, связанными с потерей работоспособности и снижением качества жизни больных [1]. Согласно российским данным, общие расходы на ведение больных БА в 2007 г. составили более 11 млрд руб. [8]. Из них порядка 6 млрд руб. составляют расходы на оказание неотложной помощи и стационарное лечение пациентов в связи с обострением заболевания или ухудшением состояния из-за недостаточно эффективной терапии. Очевидный рост затрат вследствие неадекватной базисной терапии подтверждается целым рядом исследований [9–11]. Таким образом, рациональный выбор терапии для достижения и поддержания контроля над клиническими проявлениями БА является чрезвычайно важной задачей [12–14].

Типичные симптомы БА, отмечаемые большинством пациентов, включают: экспираторную одышку, свистящее дыхание, кашель и заложенность в груди [12]. Наиболее часто симптомы БА проявляются ночью или сразу после пробуждения, а также после физической нагрузки, что зачастую приводит к ограничению физической активности пациентов. Важным этапом клинической оценки БА является оценка внелегочных проявлений аллергии – прежде всего аллергического ринита, конъюнктивита, атопического дерматита. Диагноз БА устанавливается на основании жалоб и анамнестических данных пациента, клинико-функционального обследования с оценкой обратимости бронхиальной обструкции, специфического аллергологического обследования (кожные тесты с аллергенами и/или специфический иммуноглобулин класса Е (IgЕ) в сыворотке крови) и исключения других заболеваний. Важнейшим фактором диагностики является тщательный сбор анамнеза, который укажет на причины возникновения, продолжительность и разрешение симптомов, наличие аллергических реакций у пациента и его кровных родственников, причинно-следственные особенности возникновения признаков болезни и ее обострений.

Начало заболевания БА в большинстве случаев приходится на детский и юношеский возраст. Однако дебют болезни может быть в любом возрасте, и начало болезни у взрослых и даже пожилых пациентов не является редкостью. Вместе с тем бронхообструктивный синдром, впервые развившийся в пожилом возрасте, требует проведения дифференциальной диагностики с целым рядом сходных по клиническому течению заболеваний (хроническая обструктивная болезнь, тромбоэмболия легочной артерии, острая левожелудочковая недостаточность, опухолевый процесс в легких и др.). Важно установить связь появления симптомов БА после контакта с аллергеном, сезонную вариабельность симптомов, сочетание с ринитом, наличие в семейном анамнезе атопии или БА. Иногда встречается кашлевой вариант БА, когда единственным проявлением заболевания является кашель, беспокоящий преимущественно в ночные часы.

Клинические признаки, повышающие вероятность наличия БА [12]:

1) наличие более одного из следующих симптомов: хрипы, удушье, чувство заложенности в грудной клетке и кашель, особенно в случаях ухудшения симптомов ночью и рано утром; возникновение симптомов при физической нагрузке, воздействии аллергенов и холодного воздуха; возникновение симптомов после приема ацетилсалициловой кислоты или β-блокаторов;

2) наличие атопических заболеваний в анамнезе;

3) наличие астмы и/или атопических заболеваний у родственников;

4) распространенные сухие свистящие хрипы при аускультации;

5) низкие показатели пиковой скорости выдоха (ПСВ) или объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) (ретроспективно или в серии исследований), необъяснимые другими причинами;

6) эозинофилия периферической крови, необъяснимая другими причинами.

Специальные методы диагностики БА включают исследование вентиляционной функции легких с оценкой обратимости бронхиальной обструкции, выявление бронхиальной гиперреактивности, проведение специфического аллергологического обследования. При проведении спирометрии важным параметром является ОФВ1, указывающий на степень бронхиальной обструкции. Бронходилатационный тест считается положительным, если после ингаляции бронходилататора величина прироста ОФВ1 составляет ≥12% от должного или абсолютный прирост составляет 200 мл и более (для заключения о положительном тесте обязательно достижение обоих критериев). У пациентов с показателями спирометрии в пределах нормы следует провести дополнительное исследование для выявления бронхиальной гиперреактивности – ингаляционный тест с метахолином. Тест является высокочувствительным, поэтому положительный результат является подтверждением БА. Мониторирование ПСВ используется для выявления повышенной суточной вариабельности показателей, характерных именно для БА (вариабельность показателей ПСВ или >30% в течение 1 сут). Характерным признаком БА является эозинофилия периферической крови (более 0,4х109/л), в анализах мокроты обнаруживаются также эозинофилы, кристаллы Шарко – Лейдена, спирали Куршмана. Среди дополнительных тестов стоит упомянуть аллергологическое обследование, позволяющее выявить чувствительность к различным аллергенам, определение общего и специфических IgE. Проба с физической нагрузкой используется для подтверждения БА у детей и подростков. После 7-минутных упражнений более чем у 90% детей с БА наблюдается снижение ОФВ1.

В зависимости от факторов, провоцирующих обострение, выделяют различные клинические формы БА: аллергическая (атопическая), аспириновая, астма физического усилия и др. Аллергические механизмы имеют преобладающее значение (~80% случаев) в развитии детской астмы и обнаруживаются более чем в 50% случаев у взрослых. Такая астма нередко сочетается с аллергическим ринитом, конъюнктивитом и дерматитом. Отмечается гиперчувствительность к различным аллергенам. Для аспириновой астмы характерна триада симптомов: БА, полипозный риносинусит и непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов. Астма физического усилия характерна для молодого и детского возраста (приступ бронхоспазма провоцируется физической активностью – ходьбой, бегом и т. д., причем симптомы возникают не во время действия фактора, а через 5–30 мин после него. Нередко провоцирующим фактором обострения БА является вирусная инфекция, поэтому говорят об инфекционно-зависимой астме. В ряде случаев выделить какой-либо механизм не представляется возможным, поэтому в клинических диагнозах встречается термин «смешанная форма БА».

По степени тяжести БА делится на интермиттирующую и персистирующую (легкой, средней и тяжелой степени тяжести) (табл. 1).

В руководстве GINA (The Global Initiative for Asthma) в настоящее время рекомендована 3-уровневая классификация БА по уровню контроля клинических признаков и характеристике внешнего дыхания (контролируемая, частично контролируемая и неконтролируемая БА) (табл. 2). Такой подход лучше описывает состояние болезни на фоне проводимых лечебных мероприятий, отражает понимание того, что тяжесть БА зависит не только от выраженности симптомов заболевания, но и от ответа на терапию.

Целями фармакотерапии БА являются достижение и поддержание клинического контроля над заболеванием в течение длительного периода времени с учетом безопасности терапии, потенциальных нежелательных реакций и стоимости лечения [12, 14–15]. Увеличение потребности в препаратах неотложной помощи, особенно ежедневное их использование, указывает на утрату контроля над БА и необходимость пересмотра терапии. Если текущая терапия не обеспечивает контроля над БА, необходимо увеличивать объем терапии до достижения контроля. В случае достижения частичного контроля над БА следует рассмотреть возможность увеличения объема терапии с учетом наличия более эффективных подходов к лечению, их безопасности, стоимости и удовлетворенности пациента достигнутым уровнем контроля. При сохранении контроля над БА в течение 3 мес. и более возможно уменьшение объема поддерживающей терапии с целью установления минимального объема терапии и наименьших доз препаратов, достаточных для поддержания контроля.

Фармакотерапия БА включает в себя 2 вида препаратов: препараты неотложной помощи (купирование бронхоспазма) и препараты для базисной («поддерживающей») терапии. К первым относятся β2-агонисты короткого и длительного действия (сальбутамол, фенотерол, формотерол), ингаляционные антихолинергические препараты (ипратропия бромид, тиотропия бромид). Препараты базисной терапии: ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) и системные кортикостероиды, комбинированные препараты (пролонгированные β2-агонисты + ИГКС), пролонгированные теофиллины, антагонисты лейкотриеновых рецепторов и антитела к IgE.

ИГКС являются препаратами первой линии в терапии БА, они показаны для лечения персистирующей БА любой степени тяжести [12–14]. ИГКС, составляющие основу базисной противовоспалительной терапии БА, предотвращают развитие симптомов и обострений болезни, улучшают функциональные показатели легких. Раннее назначение ИГКС может улучшить контроль БА и нормализовать функцию легких, а также предотвратить развитие необратимого поражения дыхательных путей. В клинической практике применяются следующие ИГКС: беклометазона дипропионат (БДП), будесонид, флютиказона пропионат, мометазона фуроат и циклесонид.

Отдельной строкой необходимо выделить, что в лечении среднетяжелой и тяжелой БА наиболее эффективной и перспективной является комбинация ИГКС и длительно действующего β2-агониста (ДДБА) [12–14]. В настоящее время в клинической практике применяются следующие фиксированные комбинации ИГКС+ДДБА: салметерол+флутиказон, формотерол+будесонид, формотерол+беклометазон. По результатам ряда исследований показано, что комбинация ДДБА+ИГКС эффективнее увеличенных доз ИГКС, быстрее позволяет достигнуть контроля над симптомами БА, и при использовании комбинированного препарата отмечается снижение количества обострений. Так, исследование GOAL [16] продемонстрировало преимущества комбинированной терапии ИГКС+ДДБА в достижении контроля над симптомами заболевания при среднетяжелой и тяжелой БА по сравнению с монотерапией ИГКС. В авторитетном исследовании N. Barnes et al. было показано, что при персистирующей БА терапия с использованием комбинации флутиказон/салметерол оказалась более эффективной по сравнению с монотерапией флутиказоном [17]. В метаанализе, включившем более 20 тыс. пациентов с персистирующей БА, применение комбинированного препарата салметерол/флутиказон сопровождалось снижением риска обострений заболевания, риска госпитализаций по сравнению с монотерапией ИГКС [18].

Таким образом, в целом ряде клинических исследований было доказано, что добавление ДДБА к низким и средним дозам ИГКС обеспечивает лучший клинический эффект, чем увеличение дозы ИГКС, что в конечном итоге легло в основу современной стратегии ведения больных с БА [12–14].

Очевидно, что большим преимуществом фиксированных комбинаций является не только их высокая эффективность в достижении контроля над симптомами БА, но и хорошая комплаентность за счет соединения 2-х лекарственных средств в одном ингаляторе. Стоит отметить, что представленные на российском фармацевтическом рынке оригинальные комбинированные препараты обладают достаточно высокой стоимостью, но появление в настоящее время дженерических форм, безусловно, расширяет возможности их применения в реальной клинической практике.

Так, в начале 2015 г. в России зарегистрирован препарат Сальмекорт – фиксированная комбинация салметерол+флутиказон в форме дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ) в дозировках 25/50, 25/125 и 25/250 мкг. Клиническая эффективность и безопасность Сальмекорта в сравнении с оригинальным препаратом в форме аэрозоля для ДАИ изучались в рамках клинического исследования, включившего 107 больных с персистирующей БА и нуждающихся в комбинированной терапии высокими дозами ИГКС+ДДБА [19, 20]. Препараты применялись в дозе 25/250 мкг по 2 ингаляции 2 р./сут, продолжительность наблюдения за больными составила 12 нед. В группу больных, получавших Сальмекорт, вошли 56 пациентов, группу сравнения (оригинальный препарат) составил 51 больной с БА. В ходе исследования Сальмекорт продемонстрировал сравнимые с оригинальным препаратом эффективность и безопасность. Так, количество пациентов с положительным ответом на лечение по данным спирометрии составило 35 (64,81%) в группе Сальмекорта и 25 (49,02%) – в группе больных, получавших оригинальный препарат (табл. 3).

При анализе контроля над симптомами БА с использованием опросника АСТ – теста по контролю над астмой (Asthma Control Test) в обеих группах был отмечен значимый прирост показателей на фоне лечения, при этом количество пациентов с приростом оценки как минимум на 1 балл составило 45 в группе Сальмекорта и 40 – в группе сравнения (табл. 4).

В ходе исследования пациенты указывали на уменьшение общего количества приступов БА. При сравнительном анализе оказалось, что статистически значимое уменьшение общего количества приступов астмы наблюдалось в группе больных, получавших Сальмекорт. Анализ частоты развития нежелательных явлений не выявил статистически значимой разницы между группами. Нежелательные явления были зарегистрированы у 9 (16,1%) пациентов, получавших Сальмекорт, и у 3 больных (5,88%) в группе сравнения.

Таким образом, практические врачи располагает теперь более широкими возможностями для базисной терапии БА.

Возвращаясь к принципам терапии, необходимо отметить, что системн