Персистирующая интермиттирующая бронхиальная астма

Интермиттирующей бронхиальной астмой называется особая разновидность астмы, которая известна также как эпизодическая. Течение заболевания легкое.

Приступы удушья возникают редко и связаны с внезапным воздействием определенных аллергенов, простудными болезнями, обострением хронически воспалительных процессов.

Несмотря на то что интермиттирующая астма считается наиболее легкой формой заболевания, она снижает качество жизни человека. Наибольшую опасность представляют ночные приступы удушья.

Именно по этой причине каждому астматику нужно знать, как купировать приступ в домашних условиях и улучшить собственное самочувствие.

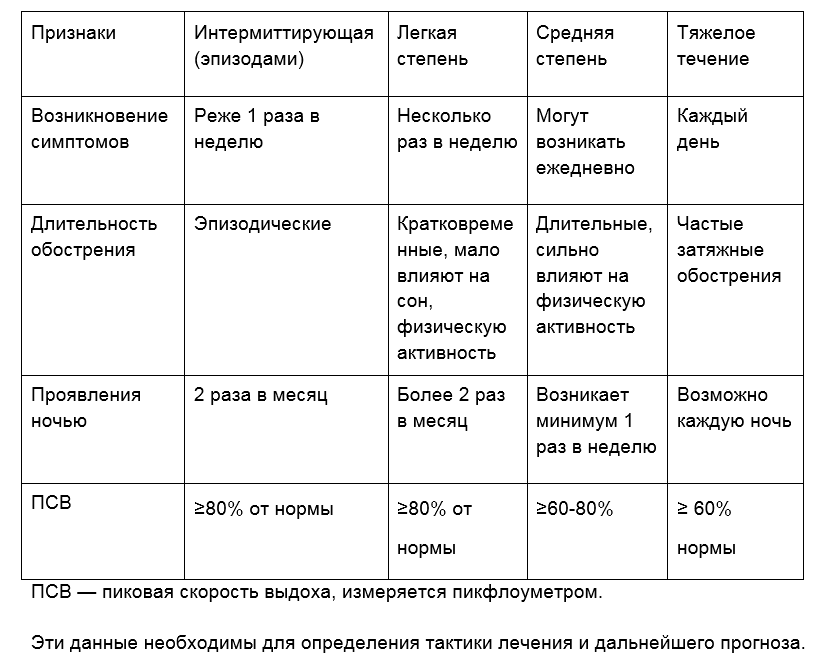

Классификация астмы по степени тяжести

Степени тяжести астмы определяются на основании нескольких факторов. В первую очередь учитывается интенсивность симптомов и частота приступов удушья в дневные и ночные часы.

Степени тяжести заболевания:

- Интермиттирующая астма характеризуется редкими обострениями, возникающими не чаще 2-4 раз в 4 недели на фоне внезапного воздействия различных раздражающих факторов.

- Легкая персистирующая – приступы беспокоят больного 1-2 раза в неделю, в ночное время суток – до 3 раз в месяц.

- Персистирующая средней степени тяжести – удушье может проявляться 3-4 раза в течение 7 дней, дневные приступы возникают каждые 24-48 часов.

- Персистирующая тяжелого течения – удушье доставляет пациенту серьезный дискомфорт, так как возникает каждый день, нарушая нормальный ритм жизни.

Лечение заболевания тяжелого течения проводится в условиях стационара, под постоянным врачебным наблюдением.

Формы интермиттирующей астмы

Бронхиальная астма интермиттирующая разделяется на несколько разновидностей в зависимости от факторов, которые вызвали развитие патологического процесса. В большинстве ситуаций болезнь связана с различными аллергенами или физической нагрузкой.

В зависимости от этих причин заболевание классифицируется на несколько типов.

- экзогенная – бронхиальная астма аллергического типа, при которой дыхательная система реагирует на пыльцу растений, пух, пыль и другие аллергены;

- эндогенная – неаллергическая интермиттирующая астма, приступы удушья возникают на фоне повышенной физической активности или стрессов;

- смешанная – представляет собой комбинацию двух предыдущих разновидностей заболевания;

- невыясненная – диагностируется в том случае, если не удается выяснить точную причину болезни.

Кроме того, интермиттирующая бронхиальная астма подразделяется на профессиональную (вызванную вредными производственными условиями труда), аспириновую (развивается на фоне применения нестероидных противовоспалительных препаратов), рефлюкс-индуцированную форму заболевания.

Факторы риска возникновения

Пациенты, страдающие интермиттирующей астмой, отмечают, что приступы удушья беспокоят их не чаще 2-4 раз на протяжении месяца. Длительность периода обострения в большинстве случаев не превышает 2-3 дней.

Все факторы риска, которые могут спровоцировать обострение интермиттирующей бронхиальной астмы, подразделяются на две основные категории – экзогенные (аллергические) и эндогенные (внутренние).

Экзогенные причины:

- Употребление определенных продуктов питания – меда, шоколада, фруктов.

- Прием лекарственных препаратов.

- Попадание в дыхательные пути аллергенов из внешней среды – пуха, домашней и уличной пыли, пыльцы растений, контакт с шерстью домашних животных, плесенью или бытовой химией.

- Инфекционные болезни дыхательной системы.

- Различные виды физической нагрузки.

У человека, страдающего заболеванием дыхательной системы, может наблюдаться негативная реакция одновременно на несколько раздражающих факторов.

В некоторых случаях причины развития интермиттирующей бронхиальной астмы могут иметь эндогенное происхождение.

Распространенные эндогенные факторы:

- Ожирение различной степени – при нем диафрагма сдвигается вверх, что затрудняет легочную вентиляцию.

- Возрастные особенности.

- Наследственный фактор.

Считается, что заболевания дыхательной системы чаще всего диагностируются у мужчин в детском и подростковом возрасте, а у женщин – в более старшем. Это объясняется анатомическими особенностями строения бронхов.

Особенности течения и симптоматика

Интермиттирующее течение бронхиальной астмы сопровождается редкими приступами удушья, сухим кашлем непродуктивного типа, которые могут беспокоить больного как в дневное, так и в ночное время суток.

В большинстве случаев удушающее состояние возникает у человека утром, сразу же после пробуждения.

В процессе прогрессирования бронхиальной астмы интермиттирующего течения возникает такой признак, как сильная одышка во время выполнения физических упражнений.

Пациента беспокоит учащенное дыхание, по причине которого у него нет возможности сделать глубокий вдох полной грудью. При заболевании дыхательной системы в области бронхов появляются тяжелые хрипы, ощущение боли и тяжести в области грудной клетки.

Обострение интермиттирующей бронхиальной астмы оказывает негативное влияние на общее самочувствие больного – развивается слабость, апатия, вялость, тахикардия, частые боли в голове, приступы рвоты и головокружения.

Период обострения заболевания продолжается несколько дней и вызывает легкое нарушение сна. В дни между приступами дыхательная система человека функционирует полностью нормально.

Возможные осложнения и последствия

Осложнения интермиттирующей астмы могут иметь чрезвычайно тяжелые последствия для здоровья и жизни человека. Одним из наиболее опасных является развитие астматического статуса – состояния, при котором полость бронхов заполняется вязким слизистым секретом, что провоцирует обострения дыхательной недостаточности.

При астматическом статусе приступ невозможно самостоятельно остановить при помощи лекарственных препаратов, пациент нуждается в экстренной госпитализации. Патологическое состояние может привести к удушью и летальному исходу.

Осложнения заболевания легких связаны расстройствами сна и с ухудшением общего качества его жизни. Больной вынужден воздерживаться от многих видов физической активности, так как это приводит к обострению патологии и последующему удушающему приступу.

Чаще всего при своевременном проведении лечения заболевание интермиттирующего течения не вызывает тяжелых осложнений. Прогрессирующее развитие негативных признаков указывает на то, что терапия была подобрана неправильно или пациент не соблюдает все рекомендации врача.

Диагностика

Для того чтобы диагностировать интермиттирующую бронхиальную астму, необходимо пройти полное врачебное обследование. Также в обязательном порядке сдаются анализы мочи и крови.

Основные диагностические методики:

- рентгенография грудной клетки;

- лабораторное исследование мокроты, отделяемой в процессе кашля;

- измерение показаний внешнего дыхания;

- электрокардиограмма;

- кожные пробы для определения возможного аллергена.

Для того чтобы самостоятельно контролировать уровень внешнего дыхания, больной может приобрести в аптеке специальный прибор под названием пикфлоуметр. Он позволяет человеку наблюдать за течением бронхиальной астмы без посещения медицинского учреждения.

Лечение интермиттирующей астмы

Интермиттирующая бронхиальная астма не поддается полному излечению, заболевание медленно прогрессирует на протяжении всей жизни. Терапия патологии дыхательной системы направлена на устранение факторов, провоцирующих обострение, а также купирование приступов удушья.

Основные направления в лечении бронхиальной астмы:

- предупреждение астматических приступов, сведение к минимуму их частоты и выраженности;

- уменьшение или полная нейтрализация симптоматики заболевания;

- снижение вероятности развития осложнений;

- уменьшение риска летальных исходов;

- улучшение функционирования дыхательной системы;

- повышение уровня иммунитета для самостоятельной борьбы организма с болезнью.

Врачи предлагают применение лекарственных препаратов из группы кортикостероидов, кромогликатов и теофиллинов. Ночные приступы и усиленную одышку купируют пероральные или ингаляционные b2-агонисты краткого действия. Но такие медикаментозные средства вызывают множественные побочные действия, поэтому их нельзя принимать самостоятельно.

В большинстве случаев легкая форма бронхиальной астмы не нуждается в продолжительных терапевтических мероприятиях.

С целью контроля заболевания пациент должен находиться под постоянным врачебным наблюдением. Это необходимо для того, чтобы предотвратить обострение патологии и предотвратить ее переход в более тяжелую форму.

Астма легкого течения лечится при помощи минимальных дозировок кортикостероидов и других лекарственных препаратов. Очень важно точно соблюдать все рекомендации врача и ни в коем случае не заниматься самолечением.Это может привести к обострению заболевания.

Меры профилактики

Чтобы избежать приступов удушья, необходимо постараться исключить из своей жизни все аллергены, которые могут стать причиной обострения астмы интермиттирующего типа.

Важные правила профилактики:

- Отказ от курения.

- Максимальное ограничение употребления алкогольных напитков.

- Предупреждение стрессов.

- Регулярная влажная уборка в квартире, где проживает аллергик.

- При астме аллергического типа не заводить домашних животных, а также не носить одежду из шерсти.

- Максимально ограничить время пребывания на природе во время цветения растений.

- Исключить из рациона все продукты питания, которые могут стать причиной аллергии.

- Не принимать аспирин и другие лекарственные препараты без предварительной консультации с лечащим врачом.

- Ингаляционные препараты используются только по назначению специалиста.

- Повышение иммунитета способствует устойчивости организма к различным вирусным и воспалительным заболеваниям.

Огромную пользу для людей, страдающих от интермиттирующей бронхиальной астмы, приносит санаторно-курортное лечение. Оно направлено на облегчение симптомов болезни и улучшение общего самочувствия.

Соблюдение основных правил профилактики помогает предотвратить обострение заболевания и избежать развития тяжелых осложнений.

Источник

Интермиттирующая бронхиальная астма (или эпизодическая) – одна из форм заболевания, характеризуемая легким течением. Удушающие приступы проявляются редко, возникают в связи с воздействием аллергенов, простудными заболеваниями, хроническими воспалительными процессами в стадии обострения. Несмотря на легкую форму, самочувствие и качество жизни пациента ухудшается за счет проявления ночных приступов. Астматикам нужно знать принципы остановки приступа, чтобы улучшить самочувствие до приезда медиков.

Классификация заболевания по тяжести проявлений

Степень тяжести бронхиальной астмы определяется совокупностью признаков. Врач обращает внимание на интенсивность проявления симптомов, частоту приступов ночью и днем. По степени тяжести различают:

- Интермиттирующую астму – характеризуемую редкими обострениями, проявляющимися 2-4 паза в месяц при контакте пациента с раздражающими факторами

- Легкую персистирующую — с проявлениями удушающих приступов 1-2 раза за неделю. Ночью приступы беспокоят 3 раза в месяц

- Персистирующую среднюю бронхиальную астму — удушающие приступы проявляются 3-4 раза за неделю

- Персистирующую тяжелую – удушающие приступы ухудшают качество жизни пациента, возникая ежедневно. Лечение пациентов проходит в стационарных условьях под медицинским контролем

Формы эпизодической астмы

Интермиттирующая астма подразделяется на несколько форм, зависящих от факторов, вызвавших развитие заболевания. У большинства пациентов эпизодическая форма паталогии вызвана аллергенами или физической перегрузкой. Она разделяется на:

- Экзогенную – атопическую бронхиальную астму, при которой органы дыхания реагируют на шерсть, пух, пыльцу и так далее

- Эндогенную — форму неаллергической астмы, при которой удушающие приступы проявляются в результате физической перегрузки или эмоциональных стрессов

- Смешанную — в которой сочетаются внутренние и внешние факторы развития заболевания

- Невыясненную — диагностируется, если аллерголог не смог понять причину развития патологии

- Профессиональную – развивается в связи с работой пациента на вредном производстве и при постоянном контакте с химическими веществами

- Аспириновую – вызванную в результате употребления нестероидных противовоспалительных средств

Причины возникновения заболевания

Интермиттирующая астма характеризуется проявлением приступов удушья не чаще четырех раз в течение месяца. Период обострения заболевания на этой стадии – кратковременный и составляет 2-3 дня. Раздражающие факторы, провоцирующие астматический приступ разделяются на несколько групп. Первые из них – экзогенные, или внешние (аллергические) к ним относят:

- Употребление продуктов, содержащих аллергены (меда, шоколада, цитрусовых и так далее)

- Прием медикаментов

- Попадание в организм аллергенов бытовой природы, к которым относятся растительная пыльца, пыль, шерсть животных. Спровоцировать приступ может контакт пациента с химическими веществами или плесенью

- Заболевания инфекционной природы

- Физическая перегрузка

Отметим, что развитие астматического приступа может спровоцировать одновременно несколько внешних раздражителей.

К эндогенным (внутренним, неаллергическим) причинам возникновения приступа относят:

- Ожирения в различной фазе – оно провоцирует сдвиг диафрагмы вверх, в результате затрудняется вентиляция легких

- Возрастные изменения

- Наследственность

У мужчин болезнь диагностируется в детстве и подростковом возрасте, у женщин – в старшем возрасте. Такая разница объясняется анатомическими особенностями бронхиального строения.

Возможные осложнения

Интермиттирующая астма, не смотря на легкость выраженных симптомов, вызывает тяжелые осложнения для здоровья пациентов. Среди особенно тяжелых и опасных последствий – переход заболевания в астматический статус – состояния заполненности бронхов секретом, вязкой слизистой консистенции. В результате обостряется дыхательная недостаточность.

Астматический статус не купируется приемом медикаментов, эффективных при обычном приступе удушья. Пациенту требуется немедленная госпитализация, чтобы избежать попадания в кому, или летального исхода.

Осложнения заболевания вызывают нарушения сна, ухудшение качества жизни и ограничение физической активности до минимума, во избежание проявления приступа. Если базисная терапия подобрана правильно и больной соблюдает врачебные рекомендации, тяжелых осложнений не возникает. Если улучшения не наступает, или состояние человека ухудшается, требуется корректировка терапии и проверка выполнения врачебных предписаний относительно дозировки лекарственных средств и мер профилактики.

Методы диагностики

Диагностирование интермиттирующей бронхиальной астмы предполагает комплексную диагностику и проведение:

- Рентгена грудной клетки

- Лабораторного исследования мокроты, которая отделяется во время приступов кашля

- Измерения внешнего дыхания

- Электрокардиограммы

- Кожных проб, главной целью которых является определение раздражающего фактора

Пациент может в домашних условиях следить за уровнем внешнего дыхания с помощью прибора – пикфлоуметра, который приобретается в аптеке.

Особенности протекания патологии и симптоматика

Интермиттирующая астма характеризуется редкими проявлениями приступов и сухим кашлем. Признаки проявляются как днем, так и ночью. Большинство пациентов испытывают удушье только проснувшись после ночного сна. Во время прогрессирования патологии у пациента проявляется одышка после физической активности. Учащается дыхание, человек не может глубоко вздохнуть. Заболевания дыхательной системы отличаются хрипами, появлением болевых ощущений и тяжести в грудной клетке.

Обострение вызывает такие симптомы как:

- Слабость

- Апатию

- Тахикардию

- Появление сильных головных болей и головокружения

- Рвоту

За несколько дней до начала периода обострения пациента беспокоят нарушения сна. В перерывах между приступами дыхательная система работает нормально.

Лечение патологии

Интермиттирующая астма не вылечивается полностью. Патология прогрессирует на протяжении жизни пациента. Базисная терапия заболевания нацелена на устранение провоцирующих факторов и купирование удушающих приступов. Лечение бронхиальной астмы проходит комплексно, по нескольким направлениям, включая:

- Предупреждение проявлений приступов астмы, снижение частоты их выраженности

- Уменьшение и нейтрализацию симптоматики

- Снижение риска развития осложнений

- Улучшение работы органов дыхания

- Уменьшение вероятности летального исхода

- Укрепление иммунитета для самостоятельной борьбы организма с заболеванием

Лечение интермиттирующей бронхиальной астмы проходит с применением кортикостероидов, кромогликатов и теофиллинов. Приступы, возникающие в ночное время, сильную одышку убирают с помощью пероральных или ингаляционных бета-2- агонистов кратковременного действия. Применение данных медикаментозных средств оказывают побочные эффекты, поэтому их нельзя принимать без врачебного назначения.

Эпизодическая астма не требует длительного терапевтического лечения. Контроль за течением патологии осуществляется через постоянное врачебное наблюдение. Такая мера предотвращает обострение и переход астмы в тяжелую фазу. Интермиттирующая астма предполагает лечение минимальной дозировкой кортикостероидов и другими медикаментами. Пациенту важно соблюдать врачебные рекомендации, план приема препаратов, не заниматься самолечением, в том числе – средствами народной медицины.

Меры профилактики

Для минимизирования астматических приступов астматику необходимо исключить аллергены-провокаторы интермиттирующей астмы. В список мер профилактики входит:

- Отказ от сигарет, алкогольных напитков

- Избежание физических и эмоциональных перегрузок

- Ежедневное проведение влажной уборки и постоянное проветривание

- Вынос из комнаты аллергика растений и цветов

- Исключение из постоянного рациона продуктов, содержащих аллергены (например – цитрусовых, фруктов и ягод красного цвета)

- Вынос из комнаты астматика ковров, мягких игрушек, пледов, шерстяной одежды

- Исключение лечения препаратами, содержащими в составе аспирин

- Выполнение лечебной и дыхательной гимнастики

- Укрепление иммунитета поливитаминными комплексами, закаливанием

- Если невозможно отдать домашних животных на передержку – любимца нужно постоянно купать, вычесывать

- Длительное нахождение на свежем воздухе (желательно – в парке) не менее двух часов в день

- Переход на правильное питание без употребления жирного, соленого, острого

Для пациентов, страдающих интермиттирующей астмой важно получать санаторное лечение. Оно облегчает симптоматику, улучшает самочувствие и качество жизни больных. Профилактические меры предотвращают обострения, развитие осложнений, продлевают период ремиссии.

Источник