Показания для госпитализации при астме

Показания для госпитализации — тяжелое обострение бронхиальной астмы с отсутствием ответа на проводимую бронходилатационную терапию; больные из группы высокого риска смерти от БА; угроза остановки дыхания.

Цели стратегического этапа — адекватное, индивидуальное лечение (длительный прием ЛС) в фазу затухающего обострения или ремиссии (с выделением главного патогенетического звена у данного больного) посредством коррекции измененной реактивности дыхательных путей, предупреждения периодических обострений БА; нормализации вентиляции (суточные различия ПСВ менее 20%); поддержания дыхательной функции на уровне малой потребности в бета-2-АГ; купировании кашля, удушья в ночное и дневное время; осуществлении практических мероприятий, направленных на избежание воздействия аллергенов и ирритантов; предотвращения побочных эффектов проводимого лечения ЛС и необратимого компонента бронхиальной обструкции; поддержания нормальной жизнедеятельности, включая ФН; предотвращения внезапной летальности от БА или ее осложнений.

При этом учитываются ЛС (включая пути их введения в организм) и ступенчатый подход к проведению фармакотерапии бронхиальной астмы (ингаляции бета2-АГ —> ингаляции ГКС —> орально теофиллин —> орально ГКС) до достижения контроля за БА.

Больные астмой входят в группу риска в плане проведения лекарственной терапии, поэтому их лечение должно быть стандартизованным, с небольшим количеством применяемых ЛС. Их дозу следует подобрать так, чтобы побочный эффект был минимальным или, по крайне мере, чтобы ЛС переносилось больным. При обострении БА необходимо рано и быстро изменять схему лечения (часто это делает и сам больной, не дожидаясь квалифицированной помощи). Врачу весьма важно уметь слушать больного БА, так как многие из них очень внимательно наблюдают за течением болезни (оценивают тяжесть приступа) и лечением. Каждый больной должен иметь план лечения, который корригируется на основе ошибок и опытных данных. Больной должен понимать то, почему он принимает данное ЛС, как его надо принимать и знать возможные побочные эффекты. У него должен быть план действий на случай резкого ухудшения течения БА (снижения ПСВ, учащения приема бета2-АГ), быстрого или медленного развития приступа.

Длительное лечение больных бронхиальной астмой проводится по ступенчатой схеме: ступень назад — произошло достижение и закрепление эффекта в течение нескольких недель и месяца; ступень вперед — не удается достичь контроля за симптоматикой БА при правильном использовании лекарств. Если ПСВ составляет менее 60%, то переходу на следующую ступень может предшествовать назначение короткого курса оральных ГКС.

Многокомпонентная патофизиология бронхоспазма диктует необходимость проведения комбинированной терапии в целях ликвидации воспаления и расширения бронхов. Применяется следующая схема ступенчатой терапии БА (GINA, 2003).

На всех уровнях в дополнение к регулярной дневной контролирующей терапии при необходимости назначаются бета2-АГ короткого действия для облегчения симптомов, но не более 4 раз в день. Другие варианты облегчения симптоматики — ингалирование антихолинергических препаратов (атровент), прием коротко действующих оральных бета2-АГ. Короткий курс преднизолона можно провести при обострении БА на любой ступени.

Как видно, больным легкой бронхиальной астмы назначают бета2-АГ короткого действия по потребности (для облегчения симптоматики), но не более 3 раз в неделю. Эпизодически применяют бета2-АГ перед предполагаемой нагрузкой или контактом с антигеном Если нет эффекта (или суточные изменения ОФВ1, ПСВ более 20%), то назначают ингаляционные ГКС по 2 раза в сутки в небольших дозах (200—500 мг/сут) При необходимости суточную дозу ингаляционные ГКС увеличивают до 400—750 мг/сут. С этой стадии и при всех последующих больному надо измерять ПСВ.

При умеренной персистирующей бронхиальной астмы назначают ингаляционные ГКС в средних или больших дозах (800-1000 мг/сут) с добавлением бронходилататоров; теофиллины длительного действия, бета-2-АГ, особенно при ночной симптоматике.

Если отмечается слабая реакция на это лечение и бронхиальной астма прогрессирует (сохраняются постоянные симптомы в течение суток, ограничена ФН, несмотря на проводимое лечение возникают обострения), то переходят к следующей ступени.

— Читать далее «Терапия тяжелой бронхиальной астмы. Основные схемы лечения астматического статуса.»

Оглавление темы «Лечение бронхиальной астмы. ХОБЛ.»:

1. Показания для госпитализации при бронхиальной астме. Принципы терапии бронхиальной астмы.

2. Терапия тяжелой бронхиальной астмы. Основные схемы лечения астматического статуса.

3. Клиника приступа бронхиальной астмы. Объективные признаки приступа бронхиальной астмы.

4. Симптоматическая терапия бронхиальной астмы. Коррекция водного обмена при бронхиальной астме.

5. Хроническая обструктивная болезнь легких. Эпидемиология обструктивной болезни легких.

6. Этиология ХОБЛ. Диагностика и признаки Хобл.

7. Лечебная тактика при ХОБЛ. ХОБЛ и диагностика бронхиальной астмой.

8. Патогенез ХОБЛ. Механизмы и пути развития хобл.

9. Тактика при хроническом бронхите. Инфекционное революционирование амбулаторной хирургической помощи.

10. Периоды хронического бронхита. Признаки периодов хронического бронхита.

Источник

Современные методы лечения бронхиальной астмы

Стандарты лечения бронхиальной астмы

Протоколы лечения бронхиальной астмы

Бронхиальная астма

Профиль: терапевтический.

Этап лечения: стационар.

Цель этапа:

1. Предупредить летальные исходы.

2. Как можно быстрее восстановить дыхательную функцию и улучшить состояние больного.

3. Поддержать оптимальную функцию дыхания и предупредить рецидив приступа.

и окончания пребывания на этапе.

Длительность лечения: 5-11 дней.

Коды МКБ:

J45.0-Астма с преобладанием аллергического компонента;

J45.1-Неаллергическая астма;

J45.8-Смешанная астма;

J45.9-Астма неуточненная;

J46- Астматический статус (status asthmaticus)

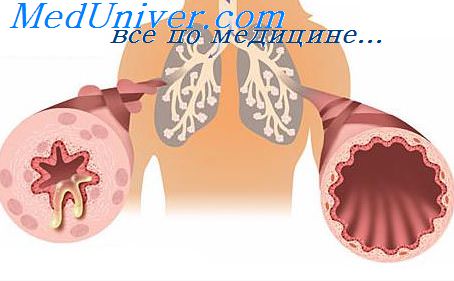

Определение: Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, основным патогенетическим механизмом которого является

гиперреактивность бронхов, обусловленная воспалением, а основным клиническим проявлением – приступы удушья (преимущественно экспираторного характера) вследствие бронхоспазма, гиперсекреции и отека слизистой оболочки бронхов. Приступы удушья, а также характерные для БА кашель, чувство «заложенности» в груди, эпизоды свистящих дистанционных хрипов возникают преимущественно в ночные или утренние часы и сопровождаются частично или полностью обратимой (спонтанно или вследствие лечения) бронхиальной обструкцией.

Классификация:

Классификация астмы основывается на совместной оценке симптомов клинической картины и показателей функции легких:

1. По этиологии: атопическая (экзогенная); неатопическая (эндогенная); смешанная.

2. По тяжести заболевания:

— степень I (легкое эпизодическое);

— степень II (легкое персистирующее);

— степень III (астма персистирующая, средней тяжести);

— степень IV (тяжелая персистирующая астма).

3. По тяжести заболевания различают:

— ступень I (легкая интермиттирующая): количество симптомов днем < 2 раз в неделю; отсутствие и нормальные показатели ПСВ (пиковая скорость выдоха) между обострениями, количество симптомов но чью < 2 раз в месяц; ОФВ1 или ПСВ > 80% нормы, разброс показателей ПСВ менее 20%.

— ступень II (легкая персистирующая); количество симптомов днем > 1 раза в неделю, но <1 раза в день; приступы нарушают активность; ночные симптомы > 2 раз в месяц; ОФВ1 или ПСВ > 80% нормы, разброс показателей ПСВ 20%-30%.

— ступень III (персистирующая, средней тяжести); симптомы ежедневно, приступы нарушают активность; ночные симптомы > 1 раза в неделю; ОФВ1 или ПСВ – 60 — 80% нормы, разброс показателей ПСВ > 30%.

— ступень IV (тяжелая персистирующая): симптомы постоянные, ограничена физическая активность; ночные симптомы частые; ОФВ1 или ПСВ < 60% нормы, разброс показателей ПСВ > 30%.

4. По фазе течения: обострение, нестабильная ремиссия, ремиссия, стабильная ремиссия (более 2 лет).

Факторы риска: аэрополлютанты, аллергены клещей, домашней пыли (такие мелкие, что невидимы невооруженным глазом), курение табака (курит ли сам пациент или он вдыхает дым, когда курят другие), аллергены животных, покрытых шерстью, аллергены тараканов, пыльца и плесневые грибы вне помещений, плесневые грибы внутри помещений, физическая активность, лекарства.

Поступление: плановое, экстренное.

Показания к госпитализации:

1. Тяжелый приступ бронхиальной астмы.

2. Нет быстрого ответа на бронхорасширяющие препараты и эффект сохраняется менее 3-х часов.

3. Нет улучшения в течение 2-6 часов после начала оральной терапии кортикостероидами.

4. Наблюдается дальнейшее ухудшение – нарастание дыхательной и легочно-сердечной недостаточности, «немое легкое».

5. Больные из группы высокого риска смерти:

— у которых в анамнезе были состояния, близкие к летальному;

— требующие интубации, искусственной вентиляции, что приводит к возрастанию риска интубаций при последующих обострениях;

— у которых за последний год уже была госпитализация или обращение за неотложной помощью по поводу БА;

— использующие в настоящем или недавно прекратившие применение пероральных ГКС;

— избыточно употребляющие ингаляционные b2-агонисты быстрого действия, особенно более одной упаковки сальбутамола (или эквивалента) в месяц;

— с психическими заболеваниями, психологическими проблемами в анамнезе, включая злоупотребление седативными препаратами;

— с анамнестическими указаниями на плохое соблюдение плана лечения БА.

Необходимый объем обследований перед плановой госпитализацией:

Общий анализ крови

Общий анализ мочи

Спирография

Пикфлоуметрия

Рентгенография органов грудной клетки

Анализ мокроты общий и при необходимости 3-х кратное исследование на БК

Электрокардиогафия

Критерии диагностики:

В анамнезе любое из следующих проявлений:

кашель, особенно ночью; повторяющиеся хрипы; повторяющееся затрудненное дыхание; повторяющееся чувство сдавления грудной клетки; симптомы возникают или ухудшаются ночью; симптомы становятся тяжелее при контакте с триггерами; симптомы облегчаются после применения бронхолитиков, прогрессирующее нарастание одышки, кашля, свистящих хрипов, затрудненное дыхание, чувство сдавливания в грудной клетке или сочетание этих симптомов.

Перечень основных диагностических мероприятий:

1. Общий анализ крови

2. Общий анализ мочи

3. Микрореакция

4. Общий анализ мокроты,

5. Исследование функций внешнего дыхания

Перечень дополнительных диагностических мероприятий:

1. Анализ чувствительности микробов к антибиотикам

2. Рентгенография органов грудной клетки

3. Консультация пульмонолога

4. Консультация отоларинголога

5. Газовый состав крови

Тактика лечения:

— Ингаляционные b2-агонисты быстрого действия, обычно через небулайзер, по одной дозе каждые 20 мин в течение 1 часа.

— Оксигенотерапия для насыщения кислородом > 90% (у детей – 95%).

— Системные ГКС, если нет немедленного ответа на лечение или если пациент недавно принимал стероиды перорально, или тяжелый приступ (30-60 мг метилпреднизолона или 250мг гидрокортизона внутривенно).

— При тяжелом приступе возможно подкожное, внутримышечное или внутривенное введение в2-агонистов, в/в метилксантинов, в/в сульфата магнезии.

— При длительном приступе возможно развитие регидратации. Суточное потребление может быть на 2-3 л больше, чем обычно.

Купирование приступов: ингаляционные b2-агонисты быстрого действия (сальбутамол, фенотерол); b2-агонисты длительного действия с быстрым началом действия (сальметерол, формотерол); комбинированные ЛС, включающие холинолитики и b2-агонисты; метилксантины короткого действия (аминофиллин); системные ГКС (преднизолон).

Для длительного ведения астмы рекомендуется ступенчатый подход в зависимости от степени тяжести.

Для всех уровней: дополнительно к регулярной ежедневной терапии, при необходимости должны применяться ингаляционные b2-агонисты быстрого действия, но не чаще 3-4 раз в день, фиксированная комбинация фенотерола и ипротропия бромида.

Ступень I – ежедневного приема для контроля заболевания не требуется. Рекомендуется назначать бронходилататоры короткого действия по потребности не более 1-2 раза в сутки.

Ступень II — Ингаляционный ГКС: флутиказона пропионат 120 доз (100-200 мкг 2 раза в сутки), Будесонид 100-250 мкг/сут или Беклометазон дипропионат 200-500 мкг в 1-2 приема.

Альтернативное лечение: назначение пролонгированных препаратов теофиллина (теотард, теопэк 200-400 мг/сутки), блокаторов лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст 20 мг 2 раза в день). Бронходилататоры короткого действия (сальбутамол, фенотерол) по потребности не более 3-4 раз в сутки.

Ступень III — Ингаляционный ГКС: флутиказона пропионат 120 доз (400-1000 мкг 3-4 раза в сутки), Будесонид 800-1600 мкг/сут или Беклометазон дипропионат 800-1600 мкг в 3-4 приема). или ИГКС в стандартной дозе в сочетании с агонистами b2 –адренорецепторов длительного действия (сальметерол по 50 мкг 2 раза в день или формотерол по 12 мкг 2 раза в день), фиксированная комбинация фенотерола и ипротропия бромида либо с пролонгированным препаратом теофиллина. Бронходилататоры короткого действия (сальбутамол, фенотерол) по потребности, но не более 3-4 раз в сутки.

Альтернативное лечение: назначение пролонгированных препаратов теофиллина (теотард, теопэк 200-700 мг/сутки), кромонов (интал 5 мг/доза), блокаторов лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст 20 мг 2 раза в день).

Ступень IV — Ингаляционный ГКС флутиказона пропионат по 100-200 мкг 3-4 раза в сутки, Будесонид более 800 мкг/сут, Беклометазон дипропионат 100 мкг — 10 доз (более 1000 мкг) в сутки или эквивалент плюс ингаляционный b2-агонист длительного действия (сальметерол, формотерол), фиксированная комбинация фенотерола и ипротропия бромида; плюс один или более из следующих препаратов, если это необходимо: теофиллин замедленного высвобождения, антилейкотриеновый препарат, пероральный b2-агонист длительного действия, пероральный ГКС.

Больным с вязкой мокротой назначают муколитики (амброксол, карбоцистеин, ацетилцистеин).

При наличии гнойной мокроты, высоком лейкоцитозе, ускоренном СОЭ назначают курс антибактериальной терапии учетом антибиотикограмм (спирамицин 3000 000 ЕД х 2 раза, 5-7 дней, амоксициллин+клавулановая кислота 625 мг х 2 раза, 7 дней, кларитромицин 250 мг х 2раза, 5-7 дней, цефтриаксон 1,0 х 1 раз, 5 дней, метронидазол 100 мл в/в капельно).

Перечень основных медикаментов:

1. Бекламетазон аэрозоль 200 доз

2. Ипратропия бромид аэрозоль 100 доз

3. Кромоглициевая кислота аэрозоль дозированный 5 мг; капсула 20 мг

4. Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза; капсула 2 мг, 8 мг; раствор для небулайзера 20 мл

5. Теофиллин таблетка 200 мг, 300 мг таблетка ретард 350 мг

6. Фенотерол аэрозоль 200 доз

7. Ипратропия бромид 21 мкг+фенотерола гидробромид 50 мкг

8. Амброксол таблетка 30 мг; сироп 30 мг/5 мл

9. Амоксициллин+клавулановая кислота 625 мг

10. Азитромицин 500 мг

11. Метронидазол 100 мл, флакон.

Перечень дополнительных медикаментов:

1. Аминофиллин раствор для инъекций 2,4% в ампуле 5 мл, 10 мл

2. Салметерол аэрозоль для ингаляции 25 мкг/доза

3. Флутиказон аэрозоль 120 доз

4. Кларитромицин 500 мг, табл.

5. Спирамицин гранулы для суспензии 1,5 млн ЕД, 375 тыс ЕД, 750 тыс ЕД порошок для инфузий 1,5 млн ЕД.

Критерии перевода на следующий этап:

Неэффективность бронхолитической терапии, некупируемые приступы удушья в течение 6-8 часов, нарастание дыхательной недостаточности, «немое легкое».

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы (РФ 2013)

Источник

18 июля 201846129 тыс.

В настоящее время астма (от древнегреч. «задыхаться», «тяжело дышать») рассматривается как хронический неинфекционный воспалительный процесс с патологическим изменением реактивности бронхов. Последним подразумевается иммуноаллергический механизм, который при определенных неблагоприятных условиях вызывает резкое, спастическое сужение воздухоносных просветов, гиперсекрецию слизи и, соответственно, сокращение объема поступающего в легкие воздуха, – что и приводит к развитию характерного для бронхиальной астмы приступа удушья.

Эпидемиологические данные в отношении бронхиальной астмы зависят от ряда факторов. Так, заболевание в большинстве случаев манифестирует у детей и молодых людей, хотя начало возможно в любом возрасте. В младших возрастных категориях преобладают лица мужского пола, в выборках среднего и пожилого возраста это различие нивелируется.

Распространенность бронхиальной астмы оценивается в пределах 5-10%, причем в зависимости от конкретной страны и/или региона эти данные варьируют достаточно широко. В России астмой страдают от 3 до 6-7 процентов населения. В целом, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости; с другой стороны, в ряде государств доказана высокая эффективность масштабных профилактических мер, существенно снизивших эпидемиологические показатели.

Причины

Причины, механизмы, закономерности развития бронхиальной астмы, – то есть всё то, что охватывается понятием «этиопатогенез», – к настоящему времени прояснены не до конца. Большинство исследователей склоняются к гипотезе о полиэтиологической природе заболевания: согласно этой концепции, астматический иммуноаллергический воспалительный процесс может быть запущен множеством различных причин, и в действительности триггером выступают различные комбинации таких факторов.

Определенную роль играет наследственность. К факторам риска относят любые раздражения верхних дыхательных путей: агрессивные химические испарения в загрязненном воздухе, аллергические реакции на растительную пыльцу или запах краски, острые респираторные вирусные инфекции, а также пищевые аллергены, бытовая пыль (где всегда в большом количестве присутствуют микроскопические клещи и продукты их жизнедеятельности), продолжительный прием некоторых медикаментов, заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Известно, что очередной приступ астмы может быть спровоцирован резким изменением погоды, сильным ароматом, эмоциональным потрясением, физической нагрузкой или любым другим сенсибилизирующим фактором.

Особую группу риска составляют люди, чьи профессии связаны с химической промышленностью, лакокрасочным производством, парфюмерией, пребыванием в запыленных помещениях и т.п.

Длительное течение астмы, особенно при отсутствии адекватного лечения, приводит к склерозу бронхиальных стенок (замещению паренхимы соединительной тканью), что дополнительно утяжеляет клиническую ситуацию.

Симптоматика

Клиническая картина бронхиальной астмы изучена достаточно хорошо; существует ряд классификаций, построенных на различных критериях (например, в зависимости от особенностей течения различают интермиттирующую и персистирующую формы, выделяют несколько степеней тяжести и терапевтической контролируемости, и т.д.).

Классическая клиника астмы включают следующие симптомы.

Приступ начинается мучительным надсадным кашлем, преимущественно в ночное или утреннее время: человек не может откашляться, при этом нарастает нехватка воздуха, чувство стеснения грудной клетки, удушье и прочие соответствующие симптомы. Пациент старается принять вынужденную позу, в которой дыхание поддерживается дополнительной мускулатурой и несколько облегчается: сесть, наклонившись вперед и упершись руками в колени. Утрачивается ритмичность дыхания, вдох становится коротким, судорожным (больной «хватает губами воздух»), а выдох долгим и трудным. Набухают шейные вены, лицо отекает. В фазе обратного развития приступа мокрота постепенно отходит, несколько приглушаются хрипы, удушье отступает по мере восстановления воздухоносных просветов в бронхах.

Дополнительно отмечается обусловленные гипоксией слабость, головная боль и головокружение, цианотичный оттенок кожи, тахикардия. Хроническим сердечно-легочным заболеваниям сопутствует специфическая деформация конечных пальцевых фаланг и ногтевых пластин (синдром барабанных палочек, синдром часовых стекол).

Однако даже в промежутках между приступами сохраняется характерное астматическое дыхание, – шумное, турбулентное, с хрипами и присвистом.

Типичными осложнениями бронхиальной астмы выступают сердечная и дыхательная недостаточность, эмфизема легких с соответствующим симптомокомплексом. Жизнеугрожающим развитием, особенно на фоне неадекватной терапии или ее отмены, является т.н. астматический статус – состояние практически непрерывного и постоянно усугубляющегося приступа, который без экстренной медицинской помощи может результировать летальным исходом.

Диагностика

Диагностика бронхиальной астмы требует пульмонологического обследования, начиная со сбора жалоб и подробного анамнеза, стандартного осмотра, аускультации, перкуссии. Производятся спирометрические пробы для оценки функций внешнего дыхания. Назначаются клинические и биохимические анализы, исследование газового состава и иммунных факторов крови, анализ мокроты. Из инструментальных методов в данном случае наиболее информативны рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия.

Лечение

Бронхиальная астма относится к числу тех заболеваний, лечение которых требует кардинальной коррекции образа жизни, бдительности пациента к собственному состоянию и постоянного соблюдения особого режима. Курение исключается сразу и безоговорочно, во многих случаях решается вопрос рационального трудоустройства (ряд профессий противопоказан). Необходимо максимально снизить вероятность контакта с любыми известными или предполагаемыми аллергенами.

В последнее время расширяется спектр медикаментозных средств, – не только в виде пресловутых «баллончиков», которые больной бронхиальной астмой должен постоянно иметь при себе, но и в других фармакологических формах, – способствующих купированию астматического приступа, восстановлению просвета и проходимости воздухоносных путей, отхождению гиперсекреторной слизи. Практикуется антигистаминная и десенсибилизирующая терапия, обязательно принимаются меры по профилактике (и антибиотическому лечению, если необходимо) острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания. Около 25% больных получают противовоспалительные глюкокортикостероидные препараты.

В целом, бронхиальная астма даже в тяжелых формах поддается лечению, и сегодня удается добиться устойчивых длительных ремиссий, – однако необходимым условием этого выступает ответственное отношение пациента к собственному здоровью и комплайентное следование всем рекомендациям лечащего врача-пульмонолога.

Источник