Показатель эозинофилы в крови при астме

Эозинофильная астма: симптомы, диагностика и лечение

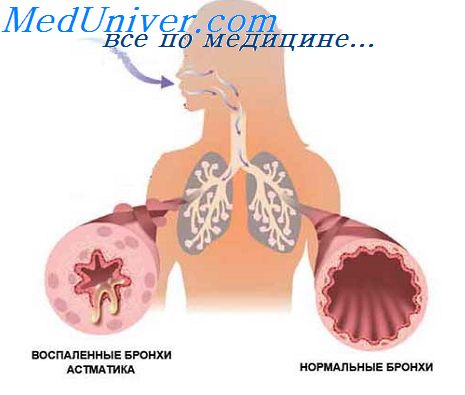

Что такое эозинофильная астма?

Эозинофилы являются частью иммунной системы и помогают организму бороться с инфекцией. Однако при высоком содержании (более 300 клеток/мкл) эозинофилы провоцируют воспаления в дыхательных путях.

По мере повышения уровня эозинофилов воспаления и другие симптомы астмы становятся более серьезными. По статистическим данным, среди всех пациентов с тяжелой бронхиальной астмой более 55% всех случаев характеризуются эозинофильным типом заболевания.

Типичные симптомы эозинофильной астмы выражаются в хроническом воспалении бронхов и ограничении свободного дыхания, возникают патологии верхних дыхательных путей – постоянный насморк, полипы в носу, пониженная чувствительность к запахам.

У больных наблюдается частые приступы астмы и общий неблагоприятный прогноз течения заболевания при отсутствии адекватного врачебного контроля.Эозинофильная бронхиальная астма чаще всего развивается с так называемым поздним дебютом — то есть у людей старше 18 лет.

Как определить эозинофильную астму:

Существуют критерии для определения эозинофильной бронхиальной астмы. Они делятся на 2 группы – большие и малые.

Большие критерии:

Диагноз – бронхиальная астма.

Частые приступы астмы.

Зависимость от применения стероидных препаратов для контроля бронхиальной астмы.

Хроническое повышенное содержание эозинофилов в крови – более 300 клеток/мкл.

Малые критерии:

Хронический насморк. Полипы в носу.

Затрудненность дыхания. Плохая проходимость бронхов.

Слизистые пробки, воздушные ловушки в легких.

Позднее начало развития бронхиальной астмы.

Когда обратиться к врачу.

При обнаружении у себя 1-2 симптомов указанных выше необходимо срочно обратиться к врачу для точной диагностики.

Важное значение имеет быстрое определение и последовательное лечение эозинофильной астмы. Хроническое воспаление дыхательных путей приводит к переходу болезни в тяжелую форму с плохо контролируемой формой течения.

Лечение

Целью лечения эозинофильной бронхиальной астмы является контроль течения заболевания. В качестве начального средства применяются ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС). Они эффективно работают, так как эозинофилы являются стероидо-чувствительными клетками.

В случае если при средних и высоких дозах ИГКС не достигается должный контроль заболевания, к терапии добавляются бета-агонисты, антилейкотриеновые препараты и теофиллины медленного высвобождения.

При недостаточности комбинированного лечения применяются системные кортикостероиды в минимально возможных дозах. Так-же при эозинофильной бронхиальной астме используются современные биологические препараты моноклональных антител, которые недавно были одобрены для клинического применения в России.

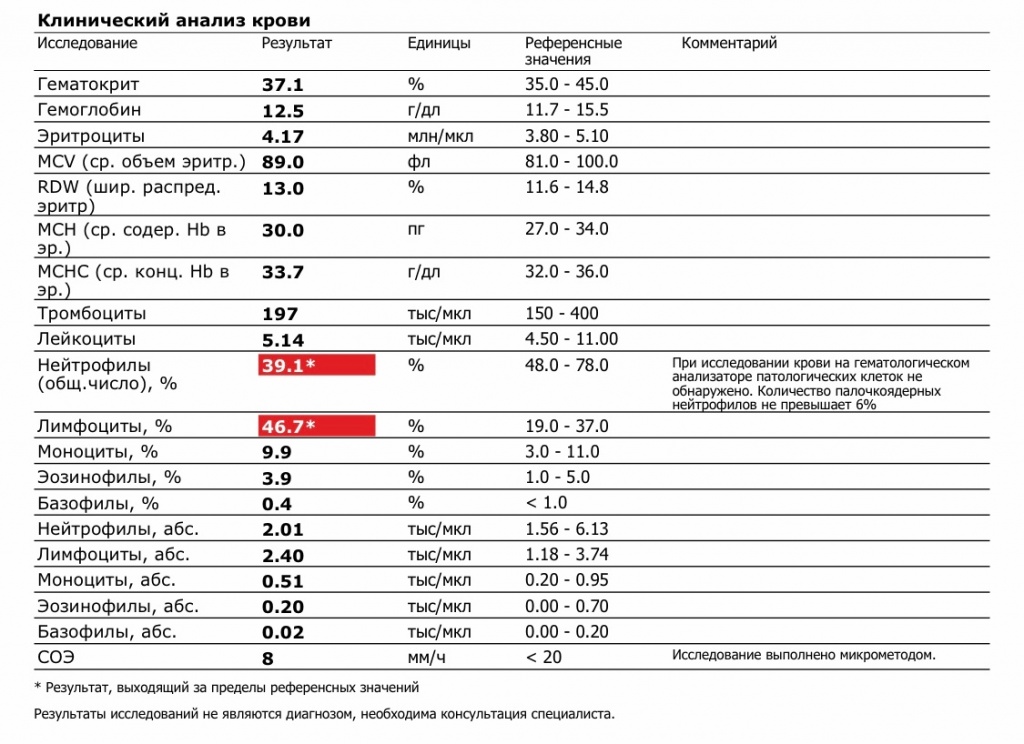

Для контроля лечения эозинофильной астмы нужно использовать специальные опросники, которые позволяют врачу оценивать степень контроля при подобранном лечении и прогнозировать будущие риски развития заболевания. Крайне важно контролировать уровень эозинофилов в крови или мокроте – в случае повышения уровня эозинофилов в 2 раза при отсутствии увеличения доз ингаляционных кортикостероидов – риск приступа астмы увеличивается до 80-90% .

Доза ИГКС должна быть увеличена, если эозинофилов в крови больше 0.3%.

Доза ИГКС остаётся на прежнем уровне, если эозинофилов от 0.1 до 0.3%.

Доза ИГКС должна быть уменьшена при уровне эозинофилов менее 0.1%.

Выводы

Эозинофильная астма требует особого внимания в связи с воспалительными эффектами в дыхательных путях, которые без должной терапии ведут к осложнениям и сопутствующим болезням, существенно ухудшающим качество жизни.

Эозинофильная астма это более 50% всех случаев тяжелой бронхиальной астмы. Именно поэтому она требует особого контроля со стороны самого больного и лечащего его врача. Современные препараты и методы лечения позволяют успешно контролировать течение болезни при условии соблюдения дисциплины со стороны пациента, контроля и правильно подобранной лечащим врачом терапии.

Основные шаги к контролю эозинофильной бронхиальной астмы:

Выбор квалифицированного специалиста практикующего современные методы лечения бронхиальной астмы

Своевременная диагностика эозинофильного типа астмы по критериям приведённым выше.

Дисциплина в принятии лекарств и их дозировок.

Ведение опросников и регулярный контроль уровня эозинофилов в крови

Соблюдение общих рекомендаций для профилактики бронхиальной астмы.

Важно помнить, что бронхиальная астма в ее эозинофильной форме – это очень опасное заболевание с высокими рисками. К счастью, современная терапия позволяет успешно ее контролировать с помощью стероидных препаратов, а недавно разработанные биологические препараты позволяют снизить дозы стероидов без потери контроля заболевания.

Несмотря на это очень важно помнить — несоблюдение правил, дисциплины лечения и предписаний врача в конечном итоге может привести к потере контроля над заболеванием и далее к астматическому статусу – состоянию потенциально угрожающему вашей жизни.

Будьте здоровы и помните — лечение эозинофильной бронхиальной астмы должно проходить ТОЛЬКО под наблюдением высококвалифицированного врача!

Источник

Преимущественно эозинофильные варианты воспаления бронхов при бронхиальной астме.Бронхиальная астма — самое частое заболевание легких, в основе которого лежит эозинофильное воспаление, но принимают участие также другие клетки, причем точное значение каждого типа клеток и медиаторов в его патогенезе неизвестно. При бронхиальной астме отмечается разнообразие воспалительных изменений в бронхах. Принятое в 1993 г. международное соглашение «Global Strategy for Asthma Management» определяет бронхиальную астму как «хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, при котором многие клетки играют определенную роль, включая тучные клетки и эозинофилы». Только у больны бронхиальной астмой обнаружено интраэпителиальное присутствие эозинофилов и наличие дегранулированных эозинофилов в повышенном количестве под базальной мембраной, вместе с тем найдена корреляция между содержанием дегранулированных эозинофилов, повреждением эпителия бронхов и тяжестью течения бронхиальной астмы. Эозинофилы в содержимом бронхоальвеолярного лаважа сохраняются у больных бронхиальной астмой в межприступный период и выявлена прямая зависимость между уровнем эозинофилов в лаважной жидкости и тяжестью течения бронхиальной астмы. Сохранение воспалительных изменений в бронхах у больных бронхиальной астмой в межприступный период, которое проявляется повышенным содержанием в лаважной жидкости эозинофилов и нейтрофилов, а также перманентным состоянием повышенной реактивности бронхов, способствует тому, что любые внешние и внутренние агенты, играющие роль триггера, могут мобилизировать эти клетки воспаления и вызвать обострение болезни. Повреждение эпителия «большим основным протеином» эозинофилов играет важную роль в развитии неспецифической гиперреактивности бронхов (НГБ) и бронхиальной астмы, которую некоторые авторы даже называют «болезнью эпителия», поскольку клетки эпителия бронхов выделяют вещества, способные модулировать деятельность гладкой мускулатуры брохов, секретируют производные арахидоновой кислоты, а также содержат чувствительные нервные окончания, раздражение которых ведет через рефлекторные механизмы к выделению нейропептидов, в частности, нейрокинов, вещества П, играющих важную роль в развитии бронхообструкции. «Большой основной протеин» эозинофилов а также эозинофильный катионный белок и эозинофильный нейротоксин вызывают повреждение эпителия, десквамацию и разрушение ресничных клеток, что является типичным при бронхиальной астме. Концентрация эозинофильного катионного белка в мокроте и в периферической крови коррелирует со степенью бронхообструкции . Как правило, имеется прямая зависимость между увеличением количества эозинофилов в содержимом бронхоальвеолярного лаважа и в периферической крови. Количество эозинофилов в периферической крови позволяет судить об общей (системной) аллергизации, и предлагается по степени эозинофилии крови судить о тяжести течения бронхиальной астмы и выраженности обострения болезни. Обнаружено, что НГБ коррелирует с повышением количества эозинофилов в периферической крови даже у лиц без клинических признаков бронхиальной астмы. Иногда бывают отклонения от обычного соответствия количества эозинофилов периферической крови и лаважной жидкости. Это может быть объяснено существованием независимых хемотаксических факторов, действующих в капиллярах большого круга и в альвеолах.

Экспериментальные модели бронхообструктивного синдрома у животных а также ингаляционные провокации различными аллергенами больных бронхиальной астмой показали, что возможно развитие одной или двух фаз патологического процесса: ранняя астматическая реакция, характеризуемая быстрой бронхоконстрикцией с максимумом через 10-30 мин после провокации и постепенным ослаблением в течение последующих 2 часов, и поздняя астматическая реакция, возникающая через 6-8 часов после провокации у 60% больных бронхиальной астмой, с максимумом бронхоконстрикции еще через 2-4 часа. Если основной клеткой, ответственной за развитие ранней астматической реакции, является тучная клетка, то поздняя астматическая реакция связана с привлечением в легкие различных видов клеток, прежде всего эозинофилов, и возникновением хронического воспаления в IgE-опосредованных реакциях. Развитие поздней астматической реакции сопровождается транзиторным снижением количества эозинофилов в периферической крови при повышенном их содержании в бронхиальных смывах, что указывает на избирательное привлечение этих клеток из бронхиальных сосудов и сопровождается повышением НГБ. Впрочем, как сейчас считается, у больных с хроническим персистирующим течением бронхиальной астмы различия между ранней и поздней астматической реакциями не столь явные и тучные клетки и их медиаторы принимают активное участие в развитии хронического воспаления. У больных с поздней астматической реакций не просто изменяется количество эозинофилов, но определяются их качественные изменения: начинают преобладать эозинофилы низкой плотности (плотность меньше 1,095 г/мл), которые более активны, экспрессируют на своей мембране больше рецепторов к IgE и выделяют большее количество БАВ, причем увеличение количества активных эозинофилов коррелирует с тяжестью течения бронхиальной астмы обнаружили в биопсинном материале слизистой бронхов даже у больных с легким течением бронхиальной астмы увеличеннное количество активных эозинофилов, тучных клеток, а также клеток, содержащих фактор некроза опухолей а-цитокина, сходного по своим действиям с интерлеикином-1 и являющимся первичным медиатором воспаления. Некоторые авторы подчеркивают, что эозинофил является мощной эффекторной клеткой, главным образом, в позднюю фазу астматической реакции, проявляющейся аллергическим воспалением преимущественно дистальных отделов бронхов. Возможно, что это особенно справедливо в отношении атонической бронхиальной астмы Привлечение, активация и поддержка длительного существования эозинофилов в слизистом и подслизистом слоях бронхиального дерева вызывается действием многих БАВ, среди которых особенно выделяют интерлейкены 3 и 5, гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор и фактор некроза опухолей. В настоящее время считается, что одним из ключевых моментов в патогенезе бронхиальной астмы является взаимодействие эозинофила и фактора агрегации тромбоцитов (ФАТ). Дело в том, что эозинофилы — клетки, которые продуцируют ФАТ и в то же время являются объектами его действия: ФАТ вызывает активацию и дегрануляцию эозинофилов и обуславливает их хемотаксис. Показано, что ФАТ вызывает усиление экспрессии Fc-рецепторов для IgC на неактивированных эозинофилах у больных бронхиальной астмой, вовлекая эти клетки в иммунные реакции. ФАТ рассматривается как общая эффекторная субстанция анафилаксии, он также индуцирует агрегацию тромбоцитов с выделением ими серотонина, гистамина, 3 и 4 факторов тромбоцитов, что приводит не только к бронхоспазму, но и нарушениям микроциркуляции. ФАТ может непосредственно повышать проницаемость микрососудов дыхательных путей, что приводит к выходу плазмы, нейтрофилов, моноцитов и эозинофилов. Посредством всех этих механизмов ФАТ вызывает состояние гиперреактивности бронхов по отношению к широкому спектру специфических и неспецифических раздражителей и как модулятор воспалительных реакций вместе с другими воспалительными медиаторами вызывает десенситизацию адренорецепторов у больных БА. Показана роль ФАТ как единственного вещества, вызывающего повышение неспецифической бронхиальной гиперчувствительности и гиперреактивности у здоровых лиц. При атопической бронхиальной астме основными продуцентами ФАТ являются эозинофилы и макрофаги, при инфекционнозависимой бронхиальной астме к этим клеткам присодиняются нейтрофилы. Имеются данные о влиянии ФАТ на пролиферацию В-лимфоцитов и стимуляцию продукции IgE: таким образом, ФАТ выступает как медиатор ГНТ. ФАТ обладает действием эндогенного вазодилататора легочных сосудов и принимает участие в поддержании низкого уровня сосудистого сопротивления в системе легочной артерии, с чем, возможно, связана редкость высокого давления в системе легочной артерии у больных ХНЗЛ (в отличие от больных первичной легочной гипертензией и рецидивирующей тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии). С другой стороны, у некоторых больных бронхиальной астмой при возможном развитии легочного эозинофильного микроваскулита этого протективного вазодилатирующего действия оказывается недостаточно, во всяком случае, показано, что у ряда больных бронхиальной астмой по мере нарастания эозинофилии крови и уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) повышается давление в легочной артерии. Эозинофилы и выделяемые ими БАВ ответственны за структурные изменения эпителия бронхов, базальной мембраны, слизистых желез, гладких мышц бронхов и нервных окончаний, а ФАТ, помимо бронхоконстрикторного действия и влияния на НГБ, способен увеличивать количество мелких сосудов слизистой оболочки бронхов и вызывать ее отек. В литературе имеются указания на нарушение микроциркуляции у больных бронхиальной астмой, причем нарушения реологии крови коррелируют с выраженностью бронхиальной обструкции. Однако уже на ранних этапах развития бронхиальной астмы и даже у некоторых больных с состоянием предастмы выявляются нарушения реологии крови, повышается агрегация тромбоцитов и эритроцитов, и эти изменения нарастают параллельно с нарушением бронхиальной проходимости. Сцинтиграфические исследования, проведенные у больных бронхиальной астмой, показали расстройства в капиллярном кровообращении: у многих больных определялась неравномерность распределения радиофармпрепарата в артериально-капиллярном русле легких, иногда — очаговые расстройства кровообращения вплоть до участков с полным выключением капиллярного кровотока. — Также рекомендуем «Бронхиальная астма и микроциркуляторные нарушения.» Оглавление темы «Бронхиальная астма и воспаление при нем.»: |

Источник

Бронхиальная астма и эозинофилы. Бронхогенные опухоли и эозинофилы.Бронхиальная астма. Эозинофилы принимают самое активное участие в воспалительной реакции, развивающейся в дыхательных путях больных БА. Гистологически в легких больных БА вдоль бронхиол рядом с участками повреждения эпителия обнаруживаются депозиты МБР, ЕСР, а также большое количество дегранулировавших эозинофилов. Помимо этого, повышенное количество эозинофилов наблюдается в периферической крови больных БА. Некоторые авторы наблюдали корреляционную зависимость между количеством эозинофилов и степенью нарушения функции внешнего дыхания, а также концентрацией ЕСР и гиперреактивностью бронхов. Большое количество эозинофилов и их продуктов было выявлено в мокроте больных БА, в том числе аспирин-зависимой. В мокроте больных БА наблюдается повышенное количество ЕСР и МБР, причем последний некоторые авторы считается специфичным для БА. Также повышенное количество эозинофилов определяется в БАЖ больных БА, причем оно значительно выше при атопической форме заболевания, нежели при неатопической и еще больше при аспириновой БА. Необходимо отметить, что дефекты эозинофилов, вероятно, играют одну из ключевых ролей в развитии БА и выявляются уже на этапе предболезни (предастмы). Так, в исследованиях, проведенных на кафедре госпитальной терапии СПб ГМУ им.акад.И.П.Павлова, было выявлено, что у здоровых кровных родственников с признаками гиперреактивности бронхов достоверно чаще, чем у здоровых лиц с отрицательным ацетилхолиновым тестом были выявлены повышенная поглотительная и рецепторная активность эозинофилов.

Бронхогенные опухоли. Ассоциация эозинофилии и злокачественных новообразований впервые была описана в 1893 году. С тех пор многочисленные работы подтвердили это наблюдение, в том числе и на примере карциномы легкого. Однако степень эозинофилии в крови и в опухолевой ткани различна. Еще более важно, что наблюдается положительная корреляция между эозинофилией в опухолевой ткани и степенью выживаемости. Значимая инфильтрация тканей эозинофилами наблюдалась у 59% больных первичным раком легкого. Последующие исследования показали, что инфильтрация опухоли эозинофилами связана с положительным прогнозом, в то время как отсутствие эозинофилов наблюдалось при злокачественном течении заболевания. У этих больных, также как и при БА, бронхоэктазах, аллергических пневмонитах, определялся повышенный уровень сывороточного ЕСР, который является более предпочтительным показателем участия эозинофилов, нежели подсчет количества эозинофилов. Хотя значение эозинофилов в развитии рака бронха пока непонятно, предположительно можно рассматривать эозинофилы как часть противоопухолевой защиты. Это предположение уже получило частичное подтверждение. Так, онкологические больные, отвечавшие на лучевую терапию эозинофилией периферической крови, жили в два раза дольше, чем больные, у которых такая терапия не индуцировала эозинофильный ответ. В эксперименте на мышах также была показана противоопухолевая роль IL-4 и 1L-2, механизм действия которых связан с привлечением эозинофилов. — Также рекомендуем «Тучные клетки и базофилы при воспалении легких.» Оглавление темы «Клетки крови и воспаление легких.»: |

Источник