Поражение цнс после кори

Поражения нервной системы при кори. Ветряная оспа

К специфическим изменениям при кори относятся поражения ЦНС. Могут развиться две формы поражения головного мозга: 1) коревая энцефалопатия — нсвоспалительный процесс, выражающийся нарушениями мозгового кровообращения с последующими дистрофическими изменениями нервных клеток; 2) менингиты и энцефалиты, которые по времени возникновения делятся на ранние и поздние.

Ранний менингит — это типичный серозный менингит с гиперемией, резким отеком мягких мозговых оболочек, умеренной инфильтрацией их лимфоидными клетками, пролиферирующим эндотелием и в незначительной степени лейкоцитами [Скворцов М. А., 1960]. Ранний энцефалит характеризуется очаговой глиальной и мезенхимальной клеточной пролиферацией вдоль сосудов и альтеративными изменениями нервной ткани.

Очаги располагаются преимущественно в белом веществе головного мозга (с демиелинизаций прилежащих волокон) и в базальных ганглиях [Авцын Л. П., 1942], часто под эпендимой боковых желудочков. Нередко энцефалит сочетается с менингитом и миелитом. Генез ранних энцефалитов и менингитов связан с коревым вирусом, а поздних, по мнению М. А. Скворцова, — с вторичной инфекцией.

В настоящее время совершенно исчезло наблюдавшееся раньше характерное осложнение кори — нома. Это быстро прогрессирующая влажная гангрена мягких тканей, которая наблюдалась у истощенных, ослабленных детей в поздний период болезни.

Смерть больных корью наступает от легочных осложнений и асфиксии при ложном крупе.

Вирус кори может проникнуть трансплацентарно в плод на любом этапе беременности, при этом ребенок рождается с типичной кожной сыпью, или она появляется в первые дни жизни ребенка. У беременных при заболевании корью отмечаются выкидыши, рождение недоношенных детей и мертворожденных.

Ветряная оспа

К семейству Herpesvirudae, кроме цитомегаловируса, относится ДНК-содержащий вирус варицеллы-зостера (ZVZ) — возбудителя ветряной оспы и опоясывающего лишая. Электронно-микроскопически этот вирус представляет собой сферическое тело размером 200 нм с двумя или тремя наружными мембранами.

Некоторые авторы считают, что ветряная оспа и опоясывающий лишай являются двумя фазами одного и того же заболевания [Зорин П. М., 1970; Gold E., 1966; Balg G., 1977]. Первая фаза — ветрянка, а при массивной реинфекции и реактивации латентной ZVZ-инфекции, покоящейся в ганглиозных клетках задних рогов спинного мозга, возникает вторая фаза заболевания — опоясывающий лишай (Herpes zoster).

Описание Э. Э. Калныш (1976) заболевания девочки 9 лет ветряной оспой через 14 сут после появления герпетических высыпаний у бабушки 75 лет, с которой она была в контакте, свидетельствует о тесной связи этих двух заболеваний.

Ветряная оспа — острое инфекционное заболевание преимущественно детского возраста, очень контагиозное. Заражение происходит воздушно-капельным путем от больных или вирусовыделителей. Заболевание характеризуется появлением кожной сыпи, сначала пятнистой, а затем приобретающей за 6—8 ч везикулярный характер. Высыпание имеет типичное распределение с наибольшей концентрацией поражения на туловище, но захватывает также череп, лицо, конечности.

В некоторых случаях высыпание наблюдается также на языке, слизистых оболочках полости рта, зева и половых органов. Внутренние органы в большинстве случаев не поражаются.

В большинстве случаев заболевание протекает легко. Летальность при ветряной оспе невысока — от 0,01 до 0,04%. Смертельные исходы обусловливаются присоединяющимися осложнениями, чаще всего септикопиемией, источником которой являются кожные экскориации.

Д. М. Айзенштейн (1936), О. С. Перевозкина (1971), Е. Smith и соавт. (1976) описали относительно редкое осложнение при ветряной оспе — гангренозную рожу кожи нижней части живота и половых органов, а В. П. Афанасьев (1979)—флегмону левого плеча и предплечья у девочки 2 лет 4 мес.

Каган Ю. Д. (1970) приводит описание молниеносной пурпуры у ребенка 1 года 6 мес, развившейся на 8-е сутки благоприятно протекавшей ветряной оспы. На секции обнаружены тяжелые эндо- и периваскулиты, приведшие к развитию некроза кожи и подкожной клетчатки ягодиц, бедер и задней поверхности голеней. Гангренозные поражения при ветряной оспе у девочки 5 лет, страдавшей хроническим диффузным гломерулонефритом с частыми обострениями, описали А. Н. Левин и соавт. (1975). Сочетание тромбоцитопенической пурпуры и ветряной оспы у девочки 9 лет обнаружили А. Е. Ковригин и Г. И. Гощинская (1979).

— Также рекомендуем «Системные поражения при ветряной оспе. Алимфаденоз у детей»

Оглавление темы «Вирусные инфекции плода и новорожденного»:

1. Риновирусная инфекция детей. Реовирусная инфекция детей

2. Энтеровирусные инфекции у детей. Вирусы Коксаки

3. Герпетическая ангина у детей. Энтеровирусный менингит и эпидемическая миалгия

4. Энтеровирусный миокардит и энцефаломиокардит. Энтеровирусная экзантема детей

5. Корь у детей. Источник и осложнения кори

6. Морфология кори у детей. Экзантема при кори

7. Течение кори у детей. Поражения кишечника корью

8. Поражения нервной системы при кори. Ветряная оспа

9. Системные поражения при ветряной оспе. Алимфаденоз у детей

10. Внутриутробная ветряная оспа. Морфология ветряночной везикулы

Источник

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности, характеризующееся общей интоксикацией, высокой температурой тела (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов.

Корь передается воздушно-капельным путем, вирус выделяется со слюной при разговоре, кашле, с капельками слюны распространяется потоками воздуха не только в помещении, где находится больной, но может проникать по вентиляционной системе даже на другие этажи жилого дома. Больной корью заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. Корь является антропонозным заболеванием, животные и птицы не болеют корью и не могут быть ее переносчиками.

Инкубационный период кори составляет в среднем 8-14 дней, при атипичной кори инкубационный период может удлиняться до 21 дня. Доля кори характерно острое начало – резкий подъем температуры до 38-40 °C, головная боль, резь в глазах, слезотечение, покраснение и отек глаз, сухой кашель, насморк. Поэтому, часто первые признаки заболевания можно ошибочно принять за проявления гриппа, либо других респираторных инфекций. Однако, при осмотре зева, можно увидеть коревую энантему — красные пятна на твердом и мягком нёбе. На 2-й день болезни на слизистой щек в области больших коренных зубов появляются мелкие белёсые пятнышки, окруженные узкой красной каймой — пятна Бельского-Филатова-Коплика — характерные только для кори. Коревая сыпь (экзантема) появляется на 4-5-й день болезни, сначала на лице, шее, за ушами, на следующий день на туловище и на 3-й день высыпания покрывают разгибательные поверхности рук и ног, включая пальцы. Сыпь состоит из мелких папул, окруженных пятном и склонных к слиянию (в этом её характерное отличие от краснухи, сыпь при которой не сливается).

Начиная с 4 дня температура тела нормализуется, сыпь приобретает темный оттенок и начинает шелушиться. Через 1,5-2 недели сыпь полностью исчезает.

При кори, особенно при ее сложном, атипичном течении, возможно развития различных осложнений, связанных с поражением дыхательной, пищеварительной и центральной нервной систем.

Именно с осложнениями кори связано большинство летальных исходов заболевания. Чаще всего осложнения развиваются у невакцинированных детей до 5-ти лет, а также у взрослых, старше 20-ти лет. Опасна корь для беременных женщин. У них часто наблюдаются осложнения, кроме того корь может провоцировать преждевременные роды или самопроизвольный аборт. При этом плод также заражается и болеет, часто дети рождаются с характерной коревой сыпью

1. Первичные коревые осложнения, возникают в разгар болезни. Одновременно со смягчением коревой интоксикации и с окончанием высыпаний, изменения, обусловленные указанными осложнениями, тоже ослабевают. Как правило, первичные коревые осложнения, протекают в виде ларингитов, трахеобронхитов и других заболеваний дыхательной системы. Редким и грозным осложнением кори является энцефалит. Чаще энцефалит развивается уже на спаде интоксикации, в конце периода высыпаний, в период перехода в стадию пигментации. Наблюдается это заболевание преимущественно у детей более старшего возраста, оно чрезвычайно опасно, протекает тяжело, может привести к смерти больного или оставить тяжелые изменения (параличи, нарушения психики, эпилепсия).

2. Осложнения, вызываемые вторичной инфекцией, затрагивают в основном органы дыхательной и пищеварительной систем. Часто, бактериальные осложнения кори развиваются после контакта с детьми и взрослыми, имеющими воспалительные процессы. Больные корью могут легко инфицироваться острыми респираторными вирусными инфекциями, которые увеличивают вероятность возникновения бактериальных осложнений. Частота осложнений обратно пропорциональна возрасту больных, максимум их приходится на детей первых 3 лет жизни. Имеет значение и состояние больного. Осложнения чаще возникают и протекают более тяжело у ослабленных, непривитых детей.

Вторичные осложнения могут возникать в любом периоде кори. Появляясь в ранние сроки, они «утяжеляют» течение кори и сами протекают более тяжело. Для правильного лечения очень важно своевременно выявить осложнения, что в ранние сроки заболевания часто затруднительно, из-за маскировки выраженными проявлениями основного заболевания. В более поздние сроки диагностика осложнений облегчается, так как симптомы кори сглаживаются, температура снижается.

Осложнения со стороны органов дыхания включают весь диапазон возможных воспалительных процессов в этой системе (риниты, ларингиты, трахеиты, бронхиты, бронхиолиты, плевриты, пневмонии).

До 40-х годов прошлого века, пневмонии при кори чаще всего были пневмококковой этиологии, на втором месте стояли стрептококковые и более редкими были стафилококковые пневмонии. После введения в практику антибиотиков пневмококковые и стрептококковые пневмонии постепенно уступили место стафилококковым, которые до настоящего времени сохраняют господствующее положение.

Вторичные пневмонии у больных корью часто протекают тяжело, становятся обширными, могут сопровождаться абсцедированием, развитием плевритов.

Среди вторичных осложнений довольно часто встречаются ларингиты, вызываемые преимущественно стафилококками.

Осложнения со стороны органов пищеварения протекают более благоприятно. В ряде случаев наблюдаются стоматиты, в настоящее время преимущественно катаральные, афтозные. В прошлом отмечались гангренозные формы (нома).

Поражение органов слуха проявляется, главным образом, в виде отитов, как правило, катаральных, обусловленных распространением воспалительного процесса из зева. По этой же причине могут возникать шейные лимфадениты. Редко могут наблюдаться гнойные отиты.

Поражение глаз, как правило, в виде блефаритов, кератитов.

Поражение кожи проявляются в виде гнойничковых заболеваний.

Одним из самых грозных осложнений при кори является гнойный менингит бактериальной природы, развившийся вследствие генерализации инфекции.

Профилактика

Единственным надежным способом профилактики кори является вакцинация. В нашей стране вакцинация проводится в плановом порядке, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов и предусматривает плановую вакцинацию до 35 лет.

После двукратного введения вакцины риск заболеть корью не превышает 5%. Всем детям, которые находились в контакте с больным, проводится экстренная профилактика, которая заключается во введении человеческого иммуноглобулина на протяжении первых 5-и дней от момента контакта. Препарат вводится с целью экстренной профилактики лицам с противопоказаниями к вакцинации и детям в возрасте до 1-го года.

В некоторых случаях, после введения вакцины или человеческого иммуноглобулина, возникает митигированная корь — такая форма заболевания, которая протекает более легко, характеризуется отсутствием ряда симптомов, слабой интоксикацией.

Специфических лекарственных средств лечения кори нет, поэтому только прививка сможет защитить Вас и Вашего ребенка от кори.

Источник

До недавнего времени вопрос о том, поражает ли вирус SARS-CoV-2 структуры нервной системы, оставался открытым. С момента начала пандемии COVID-19 у заболевших отмечались отдельные неврологические симптомы, а с начала апреля в зарубежных источниках начали появляться отчеты о первых подтвержденных случаях поражения центральной нервной системы и периферических нервов. В данном материале мы приводим описания этих случаев. Отдельная благодарность за помощь в переводе описаний клинических случаев — Артуру Арсеньеву.

Некоторые специалисты предполагают, что SARS-CoV-2 не только воздействует на респираторный тракт, но и проникает в центральную нервную систему, вызывая неврологические расстройства. Механизмы возможного вовлечения центральной нервной системы различны, и авторы выделяют три наиболее вероятных варианта.

Во-первых, не исключается, что развитие дыхательной недостаточности, сопровождающей новую коронавирусную инфекцию, связано с вовлечением в патологический процесс не только нижних дыхательных путей, но и дыхательного центра в стволе головного мозга. Эпидемиологические исследования показывают, что при развитии коронавирусной инфекции среднее время от появления первых симптомов до развития дыхательной недостаточности составляет 5 дней. За это время вирус может проникнуть через гематоэнцефалический барьер через кровь или транссинаптическим путем и воздействовать на нейроны ствола головного мозга, нарушив тем самым работу дыхательного центра.

Во-вторых, нейроинвазивный потенциал COVID-19 исследуется на примере близких к нему по строению коронавирусов. SARS-CoV-1 обнаруживался в головном мозге пациентов и экспериментальных животных — значит, не исключено, что проникновение в ЦНС возможно и для SARS-CoV-2. Для инвазии в клетки COVID-19 использует ангиотензинпревращающий фермент 2 типа (АПФ2) в качестве рецептора, который обнаруживается на поверхности нейронов и глиальных клеток в головном мозге. Взаимодействие коронавируса с этими рецепторами может приводить к прямому повреждению нейронов без развития воспаления. Аналогичная картина была продемонстрирована в серии клинических случаев заражения SARS-CoV-1.

Рассматриваются и другие механизмы поражения нервной системы при новой коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется иммунным механизмам, не исключается вероятность аутоиммунных воздействий. Развитие цитокинового шторма при коронавирусной инфекции повышает проницаемость гематоэнцефалического барьера, делая возможным бесконтрольное проникновение вирусов, бактерий, иммунных клеток, токсичных метаболитов и воспалительных агентов в структуры ЦНС. Воздействие этих факторов на ткань головного мозга и его оболочки может привести к развитию неврологических симптомов без непосредственного проникновения SARS-CoV2, однако данные состояния все равно можно считать ассоциированными с этой инфекцией.

Источники:

- The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may play a role in the respiratory failure of COVID-19 patients

- Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host–Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms

В актуальных исследованиях показано, что около 8 % пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 жаловались на головную боль, 1 % — на тошноту и рвоту. Исследование 214 пациентов подтверждает, что 88 % больных в тяжелом состоянии (78 из 88 в исследуемой группе) демонстрируют такие неврологические симптомы, как острые цереброваскулярные состояния и нарушения сознания. По данным этого же исследования, у некоторых пациентов характерные симптомы коронавирусной инфекции появляются лишь спустя некоторое время после развития первых неврологических проявлений. По данным патологоанатомических исследований, у пациентов, умерших от последствий инфекции COVID-19, были выявлены признаки отека мозга.

Таким образом, специалисты сферы здравоохранения, работающие с COVID-19, должны быть насторожены в отношении возможного нейроинвазивного потенциала вируса. Далее будет описано несколько случаев поражения нервной системы у больных с COVID-19.

Источники:

- The neuroinvasive potential of SARS‐CoV2 may play a role in the respiratory failure of COVID‐19 patients

- Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses

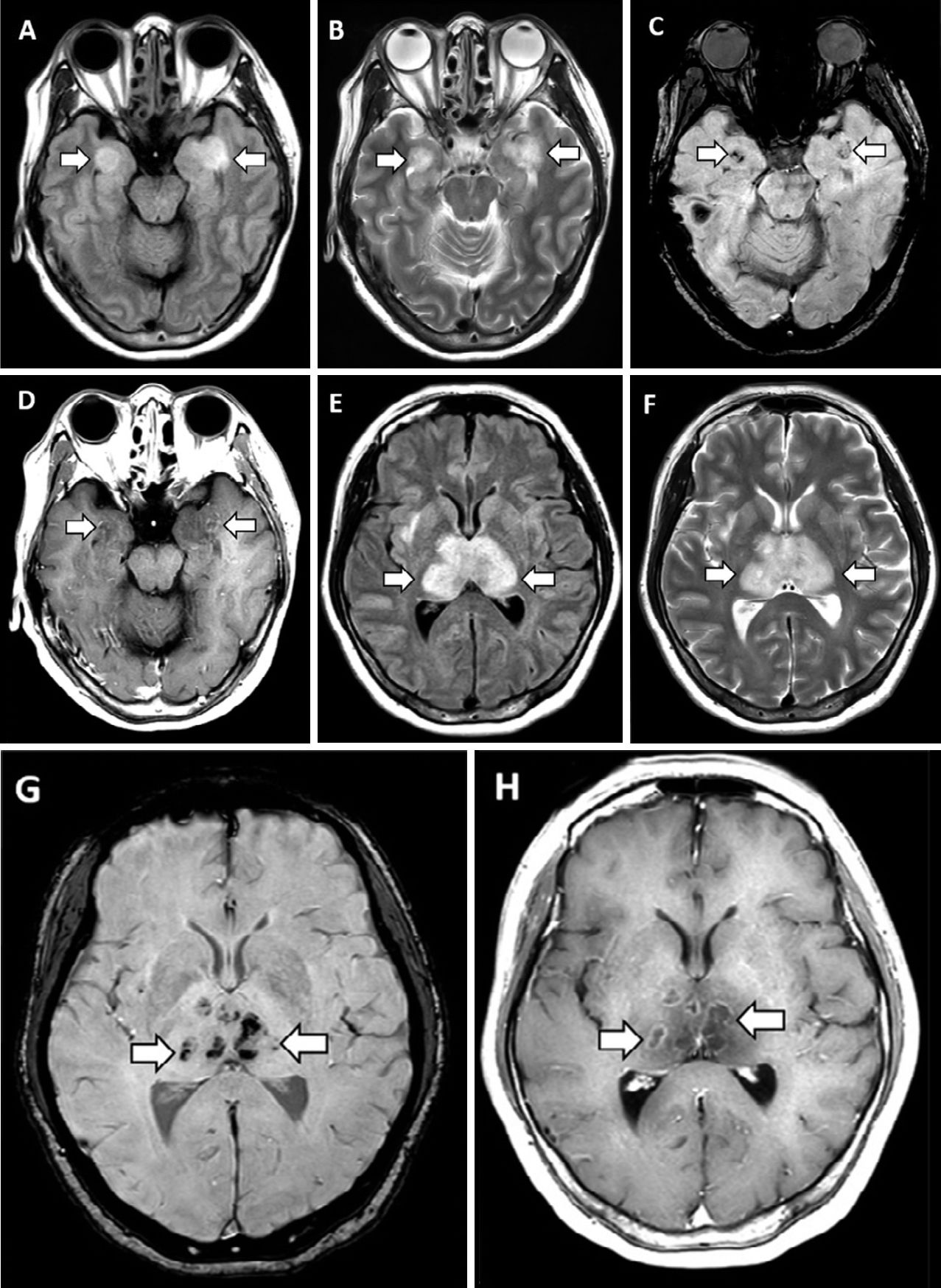

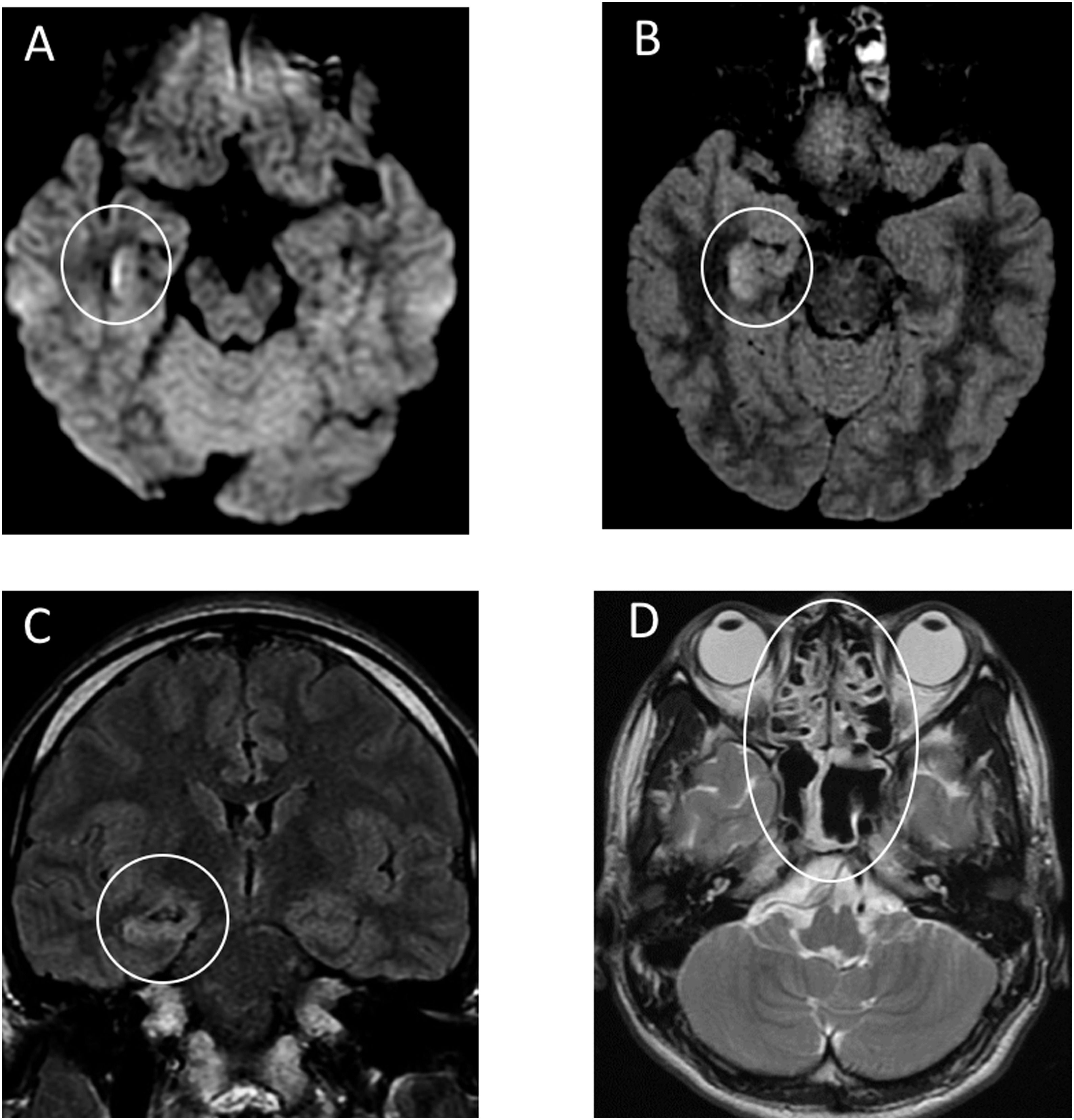

31 марта в журнале Radiology был описан случай COVID-19-ассоциированной острой некротизирующей геморрагической энцефалопатии. Данное состояние встречается редко и может быть ассоциировано с вирусными инфекциями, однако его связь с COVID-19 была установлена впервые. Первой пациенткой, демонстрирующей развитие энцефалопатии, стала женщина около шестидесяти лет с жалобами на кашель, лихорадку и помутнение сознания в течение трех дней. Диагноз новой коронавирусной инфекции был подтвержден методом ПЦР при исследовании мазка из полости носа. В цереброспинальной жидкости не было обнаружено ни бактериального роста, ни наличия вирусов простого герпеса 1 и 2 типов, вируса ветряной оспы и возбудителя лихорадки Западного Нила. Провести исследование цереброспинальной жидкости на предмет наличия SARS-CoV-2 не удалось. Компьютерная томография головы без введения контраста показала наличие симметричных участков просветления в медиальных отделах таламуса, а также нормальные данные ангиографии и венографии. На МРТ головного мозга были заметны участки усиления сигнала в таламусе, медиальных отделах височных долей и субинсулярных областях, свидетельствующие о геморрагии.

.

Рисунок 1

А. Изображение КТ головы без контраста показывает симметричные участки гипоаттенуации в медиальном таламусе (стрелки). В. Аксиальная венограмма демонстрирует нормальную проходимость венозной сосудистой сети, включая внутренние церебральные вены (стрелки). С. Ангиограмма в корональной плоскости показывает нормальное расположение базилярных артерий и проксимальных участков задних церебральных артерий.

Рисунок 2

МРТ демонстрирует гиперинтенсивный сигнал в режиме T2-FLAIR в медиальных участках височных долей и в таламусе (А, В, E, F) с признаками кровоизлияния, проявляющимися снижением интенсивности сигнала на изображениях, взвешенных по магнитной восприимчивости (C, G), и усилением контуров на постконтрастных изображениях (D, H).

Полученные данные инструментальных исследований свидетельствуют о наличии острой некротизирующей энцефалопатии. Это редкое осложнение вирусных инфекций связано с развитием цитокинового шторма, который приводит к нарушению целостности гематоэнцефалического барьера. При этом не наблюдается инвазии вируса в головной мозг или демиелинизации. Данное состояние чаще описывают в педиатрической практике, но не исключено его развитие и у взрослых.

Источники:

- COVID-19–associated Acute Hemorrhagic Necrotizing Encephalopathy: CT and MRI Features

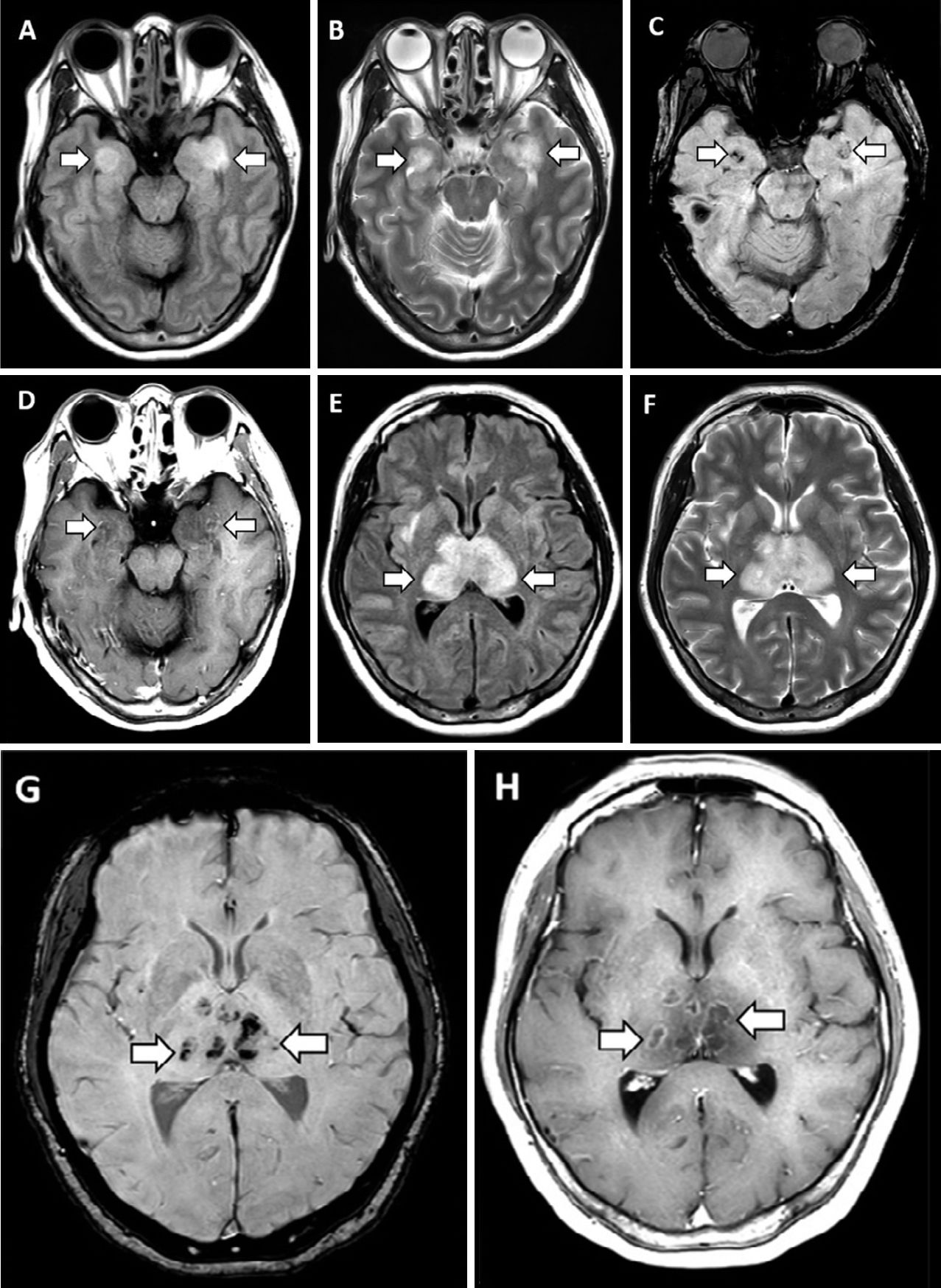

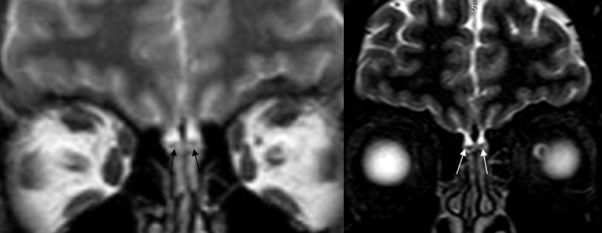

Позже в International Journal of Infectious Diseases был описан первый случай менингита и энцефалита, ассоциированных с COVID-19. Пациент 24 лет в конце февраля обратился к врачу с жалобами на слабость, головную боль и лихорадку. Врач предположил развитие гриппа и назначил ланинамивир и антипиретики. На пятый день заболевания пациент обратился в другую клинику в связи с ухудшением состояния, прошел рентгеновское исследование грудной клетки и анализ крови на наличие коронавирусной инфекции, анализ крови оказался отрицательным. На девятый день заболевания мужчина был найден в собственном доме в бессознательном состоянии, лежащим в собственных рвотных массах. По пути в стационар у пациента развились генерализованные судороги, продолжавшиеся одну минуту. Была заметна отечность в области шеи. По прибытию в стационар нарушение сознания пациента было оценено в 6 баллов по шкале комы Глазго (E4 V1 M1) с гемодинамической стабильностью. Анализ крови показал нейтрофильный лейкоцитоз с лимфопенией, высокий уровень С-реактивного белка. В бесцветной, прозрачной цереброспинальной жидкости были обнаружены мононуклеары и полиморфонуклеарные клетки, а методом ПЦР было выявлено наличие РНК SARS-CoV-2, анализ мазка из носоглотки при этом был отрицательным. В сыворотке крови не были обнаружены антитела типа IgM против вируса простого герпеса 1 типа и вируса ветряной оспы. Системная КТ не выявила отека мозга. КТ органов грудной клетки показала участки «матового стекла» в правой верхней доле и в обеих нижних долях. МРТ головного мозга показала гиперинтенсивные участки по стенке правого бокового желудочка и изменения сигнала в правой медиальной височной доле и гиппокампе, что предполагает возможность развития COVID-19-ассоциированного менингита и энцефалита.

.

Рисунок 3 | МРТ головного мозга, проведенная спустя 20 часов после поступления пациента в стационар

А. Диффузионно-взвешенные изображения демонстрируют гиперинтенсивность по стенке нижнего рога правого бокового желудочка. В, С. Изображения в режиме FLAIR показывают изменения гиперинтенсивного сигнала в правой височной доле и гиппокампе с легкой гиппокампальной атрофией. Эти находки указывают на правый боковой вентрикулит и энцефалит в основном в правом мезиальном отделе височной доли и в гиппокампе. D. Т2-взвешенные изображения показывают пан-параназальный синусит.

В связи с обнаружением COVID-19 в цереброспинальной жидкости в данном случае можно говорить как о повышении проницаемости гематоэнцефалического барьера, так и о нейроинвазивном потенциале возбудителя коронавирусной инфекции.

Источники:

- A first case of meningitis/encephalitis associated with SARS-Coronavirus-2

Одним из характерных клинических симптомов новой коронавирусной инфекции является аносмия, иногда — в сочетании с гипогевзией. Причиной развития аносмии в случае вирусной инфекции принято считать застойные явления в слизистой оболочке полости носа, ведущие к обструкции носовых ходов и временной потере чувствительности. Однако у некоторых пациентов аносмия становится перманентной, что может быть связано с необратимым вирусным повреждением нейронов. Важно отметить, что АПФ2 — рецепторы, необходимые для инвазии SARS-CoV-2, — экспрессируются в обонятельном эпителии.

Особенности строения обонятельных областей исследуют методом МРТ. Основные находки на МРТ при аносмии, вторичной по отношению к инфекциям верхних дыхательных путей, — это снижение уровня сигнала, что говорит об уменьшении плотности нейронов, которая коррелирует с обонятельной функцией.

13 апреля в журнале Academic Radiology был представлен случай изолированной аносмии у пациента с новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной методом ПЦР. Сообщается, что на МРТ обонятельных областей данного пациента интенсивность сигнала была нормальной, отсутствовали признаки застоя. Это говорит об отсутствии анатомических изменений, которые мог бы вызывать вирус SARS-CoV-2, а значит, нарушения обоняния обусловлены скорее функциональными изменениями, связанными с действием вируса.

.

Рисунок 4

Нативные Т2-взвешенные изображения в коронарной плоскости МРТ 27-летнего мужчины с изолированной внезапно начавшейся аносмией и положительным ПЦР-исследованием на SARS-CoV-2 в острой фазе заболевания демонстрируют нормальные уровень и интенсивность сигнала от обонятельных луковиц без признаков заложенности носа (стрелки).

Для получения более подробных данных об этих изменениях авторами было предложено проводить комбинированные исследования, например, сочетание однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с МРТ.

Источники:

- Olfactory Bulb Magnetic Resonance Imaging in SARS-CoV-2-Induced Anosmia: The First Report

1 апреля в журнале Lancet был описан первый случай синдрома Гийена-Барре, ассоциированного с COVID-19. В конце февраля 61-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на остро возникшую слабость в обеих ногах. Она вернулась из Уханя в конце января, но отрицала развитие у нее таких симптомов, как лихорадка, кашель, боль в груди и диарея. Функциональные показатели работы ее дыхательной системы были в норме, аускультация легких не выявила признаков патологии. Неврологическое исследование показало симметричную слабость (4/5 по шкале оценки мышечной силы MRC) и арефлексию в нижних конечностях. Симптомы прогрессировали: через три дня сила мышц составляла 4/5 для рук и 3/5 для ног. В дистальных отделах конечностей начала снижаться чувствительность к прикосновениям и уколам иглой. Исследование цереброспинальной жидкости на четвертый день после обращения показало нормальное количество клеточных элементов и высокий уровень белка. Проведенная на пятый день ЭНМГ показала задержку проводимости в дистальных отделах верхних и нижних конечностей и отсутствие F-волн, что свидетельствовало о наличии демиелинизирующей нейропатии. Женщине был поставлен диагноз: синдром Гийена-Барре.

На восьмой день у пациентки развились сухой кашель и лихорадка. КТ органов грудной клетки показала участки «матового стекла» в обоих легких. В мазках слизи из полости носа методом ПЦР была обнаружена РНК SARS-CoV-2. После проведенного курса лечения лопинавиром и ритонавиром состояние пациентки улучшилось. На 30 день с момента обращения восстановилась нормальная мышечная сила в руках и ногах, появились сухожильные рефлексы. У родственников, контактировавших с больной новой коронавирусной инфекцией, неврологических симптомов отмечено не было.

Авторы предполагают, что за развитие синдрома Гийена-Барре у данной пациентки ответственен именно COVID-19. Это вносит в перечень возможных механизмов поражений нервной системы еще один — аутоиммунные воздействия при инфицировании новым коронавирусом.

Таким образом, на данный момент в литературе уже были представлены случаи поражения структур нервной системы при инфицировании COVID-19 по трем основным механизмам: цитокиновый шторм, прямое повреждающее действие и аутоиммунное воздействие. Публикации новых клинических случаев позволят пролить свет на особенности этих механизмов. Уже сейчас становится ясно, что каждый специалист, работающий с COVID-19, должен быть насторожен в отношении возможного развития неврологических симптомов и вовремя их диагностировать.

Источники:

- Guillain-Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: causality or coincidence?

Развитие эпилепсии в этом случае не совсем верно считать ассоциированным с COVID-19 — пациентка имела постэнцефалитическую эпилепсию после другого вирусного заболевания и успешно контролировала возникновение эпилептических припадков в течение двух лет. Однако изменение течения заболевания после инфицирования коронавирусом заставляет задуматься о возможном влиянии новой вирусной инфекции на течение контролируемой эпилепсии.

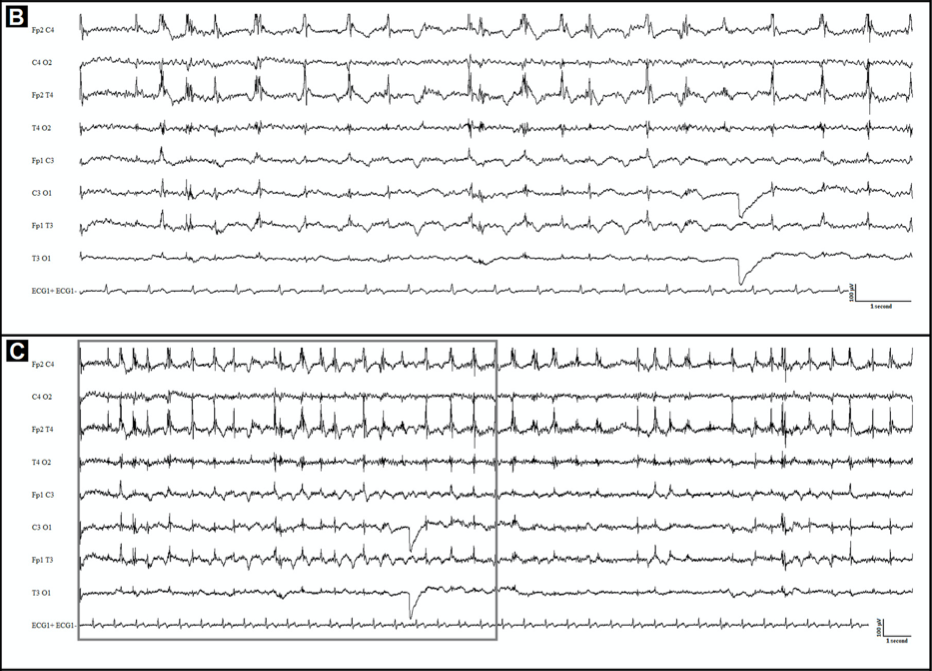

78-летняя женщина поступила в отделение неотложной помощи с продолжающимися миоклоническими судорогами правой половины лица и тела. В анамнезе — артериальная гипертензия и постэнцефалитическая эпилепсия. В возрасте 76 лет женщина перенесла герпесвирусный энцефалит, который манифестировал с повторяющихся оральных автоматизмов и афазии в течение 6 часов. На ЭЭГ наблюдались перемежающиеся эпилептиформные разряды над левой височной долей, формирующие бессудорожный эпилептический статус. Эпистатус был успешно купирован, после чего сохранялась слабо выраженная афазия и небольшая слабость конечностей. С целью профилактики приступов пациентка принимала вальпроевую кислоту и леветирацетам, ввиду чего эпилептические приступы не проявляли себя в течение двух лет.

Утром 12 марта 2020 года у пациентки развился фокальный эпилептический статус без продромальных симптомов. Температура на момент госпитализации составляла 36,1 °C. Неврологический осмотр выявил легкую афазию, паралич правой половины лица, пронацию правой руки и спастическое отведение правой ноги. Пациентка демонстрировала продолжающиеся миоклонические судороги век правого глаза и верхней губы в течение двух часов. Терапия проводилась при помощи вальпроевой кислоты и мидазолама внутривенно. На ЭЭГ фиксировалась нерегулярная, высокоамплитудная дельта-активность, в основном локализованная в лобно-центрально-височной области слева.

.

Рисунок 5

15 секунд (В) и 30 секунд (С) иктальной ЭЭГ (исследование проведено во время приступа). Отмечаются полуритмичные нерегулярные высокоамплитудные дельта-волны, в основном локализованные над левыми лобно-центрально-височными участками, сочетающиеся с ритмичными артефактами от мышечных сокращений, более заметными в правой лобно-височной проекции.

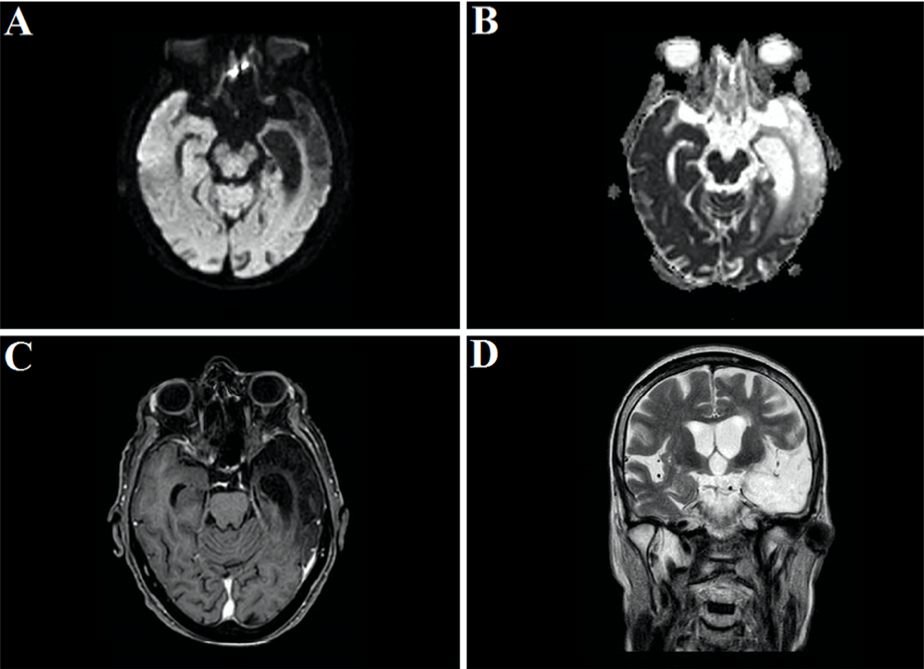

Противоэпилептическая терапия привела к регрессу эпистатуса. КТ головного мозга не выявила острой патологии, на МРТ головного мозга описывались очаги глиоза и атрофии височной и теменной долей слева, отсутствие новых патологических изменений и накоплений контрастного вещества. Рентген грудной клетки — без особенностей. Из лабораторных данных обращают на себя внимание лимфоцитопения и тромбоцитопения.

.

Рисунок 6

А. Аксиальные диффузионно-взвешенные изображения МРТ. В. Аксиальные изображения с измеряемым коэффициентом диффузии. С. Аксиальные Т1-взвешенные изображения после введения гадолиния. D. Т2-взвешенные изображения в коронарной плоскости. Изображения МРТ демонстрируют распространенный глиоз и атрофию, вовлекающую левую височно-теменную долю, и отсутствие новых повреждений ткани мозга.

12 часов спустя у пациентки развилась лихорадка без типичных для коронавирусной инфекции респираторных проявлений. Сатурация была в норме. Анализ крови демонстрировал дальнейшее снижение уровней лейкоцитов и тромбоцитов. C-реактивный белок находился на уровне 29,7 мг/л, прокальцитонин — 0,07 нг/мл. Начатая антибактериальная терапия не оказала влияния на лихорадку. Исследования крови и мочи не выявили наличия бактерий, грибов или нейротропных вирусов.

Из эпидемиологического анамнеза стало известно, что на предыдущей неделе пациентка виделась со своим сыном, который контактировал с людьми, позитивными по COVID-19, и до этого находился на превентивной изоляции. ПЦР мазков из носо- и ротоглотки выявила у женщины наличие COVID-19. Пациентка была переведена в инфекционное отделение, получала терапию по схеме лопинавир-ритонавир + гидроксихлорохин с положительным эффектом. Дальнейшие исследования легких не выявили интерстициальной пневмонии. Пациентка не получала оксигенотерапию, судорожные приступы не рецидивировали. 28 марта была выписана после двух отрицательных ПЦР мазков при отсутствии лихорадки.

В данном случае коронавирус, возможно, стал триггером к активации эпилептической активности у пациентки, перенесшей ранее постэнцефалитическую эпилепсию. Нужно отметить, что инвазию вируса в ЦНС установить не удалось, так как не были проведены спинномозговая пункция и ПЦР цереброспинальной жидкости. Пока что можно предполагать, что коронавирусная инфекция может являться тем триггером, который в отсутствие других симптомов может приводить к рецидивам некоторых заболеваний ЦНС.

Источники:

- Focal status epilepticus as unique clinical feature of COVID-19: A case report

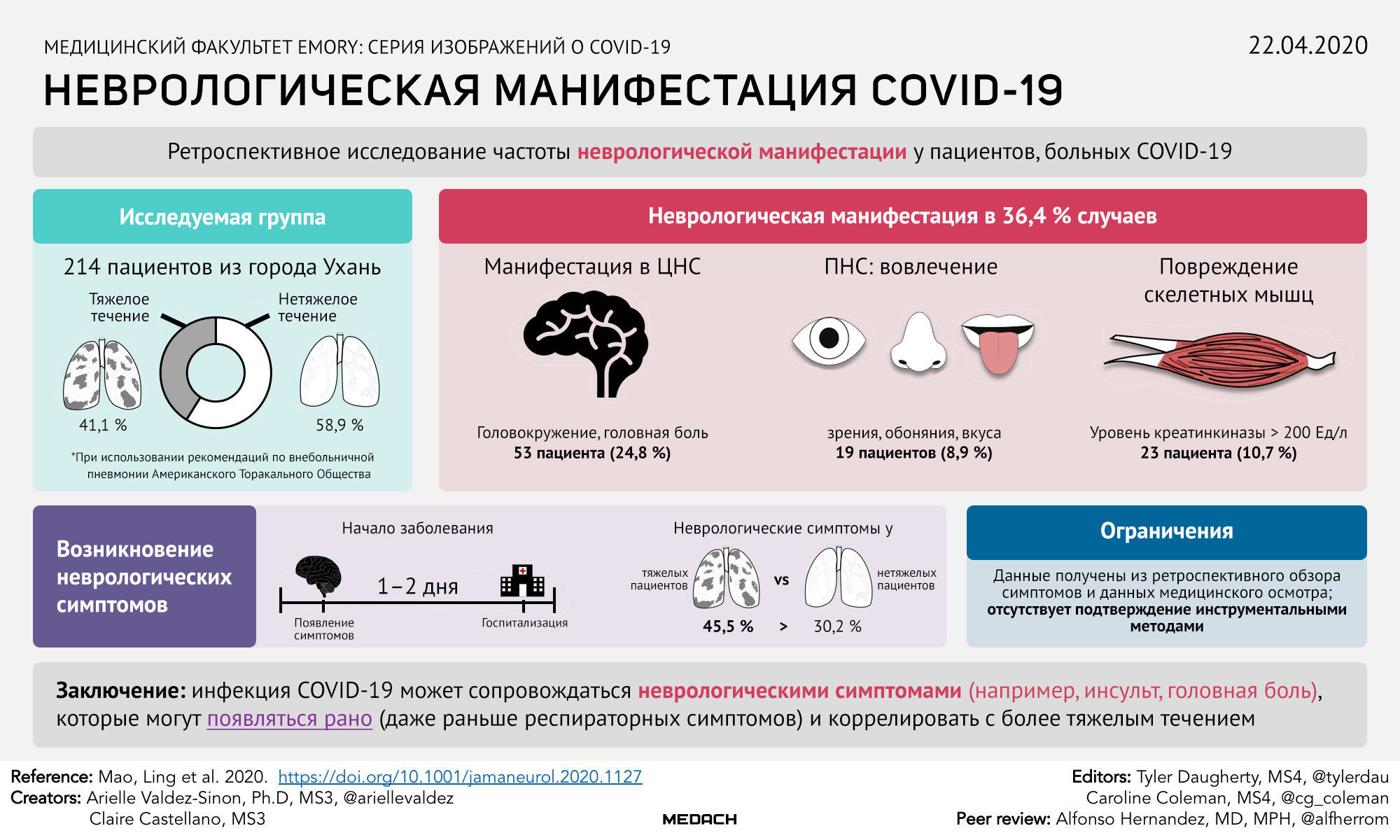

Подводя итог, приводим инфографику с наглядным изображением частоты распространения основных неврологических симптомов, которые отмечались у пациентов с COVID-19 по всему миру.

.

Источники:

- Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China

Источник