При отсутствии контроля над астмой

Дыхательная система, как и другие органы человека, подвержена интенсивному воздействию внутренних и внешних негативных факторов. При определенных условиях это может привести к возникновению бронхиальной астмы.

Наиболее опасной формой заболевания считается неконтролируемая астма. По статистике, она развивается у 20% населения.

Данную патологию вылечить полностью нельзя, но существует способы, позволяющие добиться полного или частичного контроля над течением заболевания, что позволит больному вести полноценный образ жизни.

О бронхиальной астме

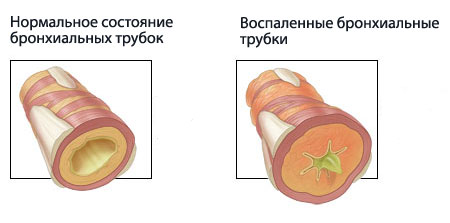

Бронхиальная астма — распространенное заболевание нижних дыхательных путей с непосредственным участием клеточных элементов. Оно характеризуется гиперреактивностью бронхов, на что организм отвечает сужением их просвета.

При этом отмечается бронхоспазм, отек слизистой оболочки, скопление большого количества мокроты и как следствие, нарушение газообмена и возникновение приступов удушья.

Контролирование состояния больного в большинстве случаев позволяет снизить риск обострения болезни и развития астматического статуса.

Классификация заболевания по уровню контроля

Заболевание классифицируется не только по степени тяжести, особенностям протекания, наличию[М9] осложнений, но также по степени контроля.

Он определяется по следующим параметрам:

- симптоматические проявления болезни в разное время суток;

- ограничение активности;

- функциональное состояние дыхательной системы;

- частота астматических приступов;

- необходимость применения медикаментозных препаратов неотложной помощи.

Существуют три вида астмы, отличающиеся по степени контроля:

- Контролируемая бронхиальная астма — наблюдается отсутствие клинических проявлений в период лечения. Показатели диагностических исследований соответствуют норме. Препараты при контролируемой форме назначаются пациентам в минимальном количестве.

- Частично контролируемая — отмечается наличие отдельных симптомов заболевания. В этом случае рекомендуется смена терапевтических мероприятий для возвращения болезни в контролируемую форму.

- Неконтролируемая бронхиальная астма — наиболее опасная форма заболевания, при которой наблюдается ярко выраженная симптоматика и частые обострения с астматическими приступами, повторяющимися неоднократно в течение недели. В этот период требуется приложить все усилия для возврата болезни в контролируемую форму.

Контроль болезни заключается в продолжительном наблюдении за ее развитием (сопутствующие признаки, частота повторений приступов) и подборе индивидуального лечения. Комплексная терапия способна перевести болезнь в состояние длительной ремиссии.

Причины развития неконтролируемой астмы и ее признаки

Причинами развития неконтролируемой астмы являются:

- наследственная предрасположенность;

- неподходящие климатические условия;

- работа, связанная с воздействием химически активных веществ;

- ожирение;

- гормональные нарушения;

- особенности строения дыхательных органов;

- не полностью вылеченные инфекционные заболевания;

- ослабление иммунитета.

Триггерами (провоцирующими факторами), запускающими патологические процессы в организме и приводящими к обострению хронического заболевания, могут быть:

- лекарственные препараты;

- продукты питания;

- средства бытовой и строительной химии;

- пух и шерсть домашних питомцев;

- сухие корма для животных;

- домашняя пыль.

Астма может развиваться под влиянием одной или нескольких причин, но клинические проявления заболевания от этого не изменяются.

Для болезни характерна следующая симптоматика:

- спазм гладкой мускулатуры бронхов;

- нарушение дыхания (свистящее, хриплое, затрудненное);

- появление одышки;

- большое количество отделяемой слизи;

- возникновение приступов кашля.

При неконтролируемой астме возникает удушье, которое способно привести к летальному исходу. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно обратиться к врачу и пройти назначенное обследование (для определения степени тяжести болезни, подбора соответствующего лечения и восстановления контроля над бронхиальной астмой).

Лечебные мероприятия

Основные цели лечения астмы:

- уменьшить чувствительность к влиянию провоцирующих факторов;

- получить полный контроль над астмой;

- снизить частоту обострений;

- предотвратить состояния, угрожающие жизни больного;

- нормализовать дыхательные процессы;

- снизить потребность в лекарствах.

Одним из методов борьбы с бронхиальной астмой является базисная терапия.

Базисная терапия

Она включает применение следующих препаратов:

- кортикостероидов (в форме аэрозолей), способствующих купированию воспалительных процессов в дыхательных путях;

- бронхолитиков, улучшающих отхождение слизи;

- антихолинергических средств (при большом скоплении мокроты и ее плохом отхождении), вызывающих расширение бронхов, уменьшающих одышку и кашель;

- бета-2-адреномиметиков длительного и короткого действия, предупреждающих обструкцию бронхиальных ветвей, способствуют их расширению;

- системных глюкокортикостероидов, использующихся в качестве поддерживающей терапии и во время астматических приступов.

Лекарства данных групп применяются в течение продолжительного времени. Они способны приостановить процесс развития астмы, уменьшить ее проявления и снизить вероятность обострений.

Прием лекарственных препаратов корректируется в индивидуальном порядке (в зависимости от состояния пациента и проявления клинических признаков).

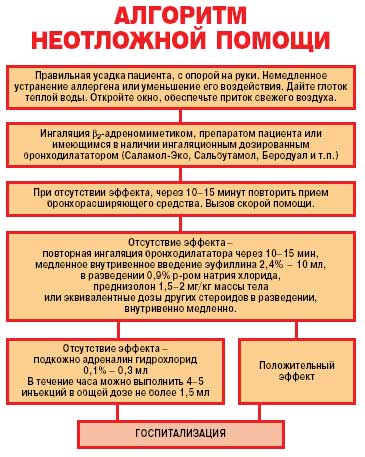

При приступе астмы необходимо:

- соблюдать спокойствие;

- снять все, что мешает свободному дыханию;

- принять положение сидя или стоя, упереться руками, локти отвести в сторону;

- использовать ингалятор.

Если приступ невозможно снять самостоятельно, необходимо вызвать скорую помощь.

Оценка эффективности лечения

Лечение считается успешным, если астма взята под контроль,

Эффективность проведенной терапии оценивается по следующим критериям:

- не отмечается появления побочных действий от назначенных препаратов;

- нету обострений и отсутствует выраженная симптоматика болезни;

- не требуется приема препаратов быстрого действия;

- отмечается стабильное снижение дозировки принимаемых лекарств;

- стабилизируется дыхательная функция;

- улучшается общее состояние пациента в покое и при физических нагрузках.

Контролированная форма бронхиальной астмы — показатель успеха проведенной терапии.

Риск осложнений неконтролируемой астмы

При неконтролируемом течении заболевания увеличивается риск возникновения осложнений. Частые обострения приводят к нарушению газообмена (воздух поступает в легкие в недостаточном объеме).

Астма может стать толчком к развитию вторичных инфекций (пневмонии, гнойного бронхита), а также:

- эмфиземы (раздувание) легких — приводит к дыхательной недостаточности;

- дыхательной недостаточности;

- пневмоторакса — скопления воздуха в плевральной полости;

- ателектаза – спадения легкого из-за частичного или полного закрытия просвета бронхов;

- астматического статуса — тяжелого угрожающего жизни состояния, которое возникает в результате длительного приступа.

Неконтролируемая астма может привести к необратимым последствиям — инвалидности и даже смерти.

Профилактика обострений

Чтобы уменьшить влияние неконтролируемой бронхиальной астмы на качество жизни человека, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:

- избегать тяжелых физических нагрузок;

- укреплять защитные силы организма;

- исключить воздействие аллергенов, способных вызвать обострение заболевания;

- контролировать эмоциональное состояние;

- не злоупотреблять алкоголем;

- избегать курения и вдыхания сигаретного дыма;

- использовать ингалятор в период обострения;

- проходить регулярные осмотры у пульмонолога, аллерголога и других специалистов.

Следует помнить, что бронхиальная астма нуждается в постоянном контроле. Каждый человек, страдающий астмой, должен иметь при себе ингалятор, который поможет в критической ситуации облегчить состояние и не допустить развития астматического статуса.

Источник

Бронхиальная астма — одна из самых распространенных болезней органов дыхания во всем мире. Медицина пока не знает способа избавлять пациентов от астмы раз и навсегда, но благодаря эффективным методам лечения и современным лекарственным препаратам в настоящее время это заболевание хорошо поддается лечению.

Однако лечение должно быть подобрано правильно: ведь при его недостаточной эффективности астма может не только существенно ограничивать нормальную жизнь пациентов, но и приводить к госпитализации, даже требовать лечения в условиях реанимационного отделения. Поэтому подбор адекватной терапии очень важен, и основная задача лечения — достижение контроля над заболеванием.

Начиная с 2006 года ежегодно выпускаемые международные рекомендации для врачей «Глобальная инициатива по бронхиальной астме» (GINA) нацеливают нас на лечение заболевания, направленное на достижение контроля астмы. Контроль над бронхиальной астмой определяется тем, что симптомы астмы должны отсутствовать или быть минимальными, потребность в препаратах неотложной помощи — очень мала и частота обострений должна стремиться к нулю. Другими словами, влияние болезни на повседневную активность пациентов и в целом на их жизнь должно быть минимальным, и лечение подбирается так, чтобы достичь и поддерживать максимально полный контроль над астмой.

Препараты контроля бронхиальной астмы

Препараты для лечения астмы подразделяются на препараты для поддерживающей терапии и препараты для облегчения симптомов. Препараты для поддерживающей терапии принимаются ежедневно и длительно, они должны использоваться регулярно, в том числе и при отсутствии симптомов, так как благодаря своему противовоспалительному эффекту они уменьшают воспаление в дыхательных путях и тем самым обеспечивают контроль над астмой и препятствуют развитию клинических проявлений заболевания, являющихся следствием активности этого воспаления. Разумеется, также назначается препарат, быстро облегчающий симптомы, если они возникнут, но увеличение потребности в препаратах неотложной помощи указывает на необходимость скорректировать терапию противовоспалительными препаратами.

Для лечения астмы в настоящее время широко применяется комбинированная терапия ингаляционными глюкокортикостероидами и ингаляционными бета-2-агонистами длительного действия. Препараты, составляющие данную комбинацию, являются синергистами: добавление длительно действующих бета-2-агонистов к ингаляционным гормонам обеспечивает больший контроль астмы, чем увеличение дозы последних, и позволяет добиться контроля в тех случаях, когда астму не удается контролировать только ингаляционными гормонами даже в высоких дозах. Клиническая эффективность этой комбинации подтверждена анализом многих исследований.

Описанный эффект достигается благодаря тому, что эти препараты взаимно помогают действию друг друга на клеточном уровне. При использовании ингаляционных гормонов увеличивается количество бета-2-рецепторов и повышается их активность, а значит, и бронхорасширяющее действие бета-2-агонистов усиливается. В свою очередь, бета-2-агонисты запускают каскад особых внутриклеточных биохимических механизмов, приводящих к усилению противовоспалительного эффекта ингаляционных гормонов.

Таким образом, совместное действие двух препаратов оказывается большим, чем просто сумма их эффектов по отдельности, и их комбинация позволяет достичь большего результата в лечении астмы. Крайне важно, что необходимый результат достигается при лечении меньшими дозами ингаляционных гормонов.

Надо отметить, что облегчение от терапии бета-2-агонистами за счет их бронхорасширяющего воздействия субъективно ощущается пациентом. Воздействие же ингаляционных гормонов непосредственно не ощущается, однако именно их противовоспалительный эффект и необходим для лечения астмы.

Важно помнить, что лечить астму только длительно действующими ингаляционными бронхолитиками нельзя — это крайне опасно и может вызвать серьезное обострение заболевания. Зато при совместном применении с ингаляционными гормонами длительное использование бронхорасширяющих препаратов остается безопасным, а лечение эффективным. Для этого созданы фиксированные комбинации, которые содержат два препарата в одной ингаляционной дозе.

Такой режим терапии позволяет пациентам почувствовать облегчение симптомов благодаря бронхорасширяющему действию и одновременно получать поддерживающую дозу противовоспалительного препарата, необходимую для контроля над заболеванием.

Тевакомб — безопасный контроль астмы

В настоящее время применяются различные фиксированные комбинации препаратов для контроля над бронхиальной астмой. Из этих препаратов относительно новым является Тевакомб, но оба компонента, входящие в его состав, используются в лечении астмы достаточно давно: флутиказона пропионат — с 1993 года, салметерола ксинафоат — с 1990 года.

Флутиказон (флутиказона пропионат) — один из самых эффективных и безопасных противовоспалительных ингаляционных гормональных препаратов на сегодняшний день. Выраженный положительный эффект достигается уже при небольших дозах флутиказона. Препарат мало всасывается из ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, практически не попадает в кровь и не оказывает побочных эффектов. При этом противовоспалительная и противоаллергическая активность препарата в бронхах является высокой.

Благодаря своей высокой активности флутиказон может эффективно применяться в терапии астмы даже при тяжелом течении заболевания и у больных, длительно применявших системные гормоны. Его прием в большинстве случаев способствует отмене таблетированных и инъекционных гормональных препаратов. Кроме того, к ингаляционным глюкокортикостероидам не формируется зависимость.

Салметерол относится к селективным ингаляционным бета-2-агонистам длительного действия с медленным началом действия. Исследования конца 1990-х годов подтвердили его способность не только предупредить ночные симптомы и астму физического усилия, но и уменьшить дозу ингаляционных глюкокортикостероидов, необходимую для достижения адекватного контроля над астмой.

Препарат обладает также противовоспалительным эффектом, который, правда, не имеет самостоятельного значения при лечении астмы, но может проявляться клинически при сочетании салметерола с ингаляционными гормонами. Салметерол назначается только в качестве препарата для базисной терапии и не применяется по потребности — его следует принимать регулярно в рекомендованных дозах, а при необходимости купирования симптомов использовать бета-2-агонисты короткого действия.

Комбинированное действие ингалятора, содержащего салметерол и флутиказон, отличается высоким противовоспалительным эффектом, что особенно необходимо при астме, так как именно активность воспаления в бронхиальном дереве лежит в основе всех проявлений заболевания и тяжести его течения.

При лечении астмы может возникнуть необходимость изменить дозу ингаляционного гормона в зависимости от течения заболевания, и при этом следует помнить, что при использовании салметерола в комбинированном ингаляторе нельзя превышать допустимую дозу салметерола более 100 мкг в сутки. Поэтому для ингаляторов с этой комбинацией препаратов наличие вариантов с разными дозировками флутиказона является преимуществом, позволяющим при необходимости увеличить или уменьшить дозу противовоспалительного препарата (ингаляционного гормона), не превышая доз салметерола и не назначая дополнительную дозу флутиказона в отдельном ингаляторе.

Итак, Тевакомб — новый ингаляционный препарат, содержащий комбинацию флутиказона и салметерола, обладает необходимыми вариантами дозировок, позволяющими применять его в широком диапазоне клинических ситуаций, при которых требуются различные дозы флутиказона. Препарат применяется и у детей (начиная с четырехлетнего возраста), и у пожилых пациентов, причем не требуется пересмотр дозы у пожилых людей или у людей с заболеваниями печени и почек.

Тевакомб — это привычный и удобный в применении для многих пациентов аэрозольный ингалятор. Он настолько же эффективен и безопасен, как и ранее известные ингаляторы, содержащие флутиказон и салметерол. Высокоэффективные компоненты, усиливая положительные эффекты друг друга, уменьшают выраженность дневных и ночных симптомов, улучшают функцию легких, снижают потребность в препаратах для облегчения симптомов и частоту обострений, позволяя достичь хорошего контроля над астмой у большего числа пациентов.

Возможность достижения контроля при использовании меньших доз ингаляционного гормона повышает безопасность лечения. Препарат широко используется во многих зарубежных странах и уже более чем полгода применяется в России. Тевакомб хорошо переносится, практически не вызывает нежелательных явлений (при правильном использовании ингалятора), а наличие различных дозировок по флутиказону дает возможность подобрать оптимальную дозу и применять этот ингалятор у пациентов с различной степенью тяжести заболевания.

Результаты международных исследований, которые легли в основу современной стратегии лечения астмы, показали преимущество комбинации ингаляционных гормонов и бета-2-агонистов длительного действия при среднетяжелой и тяжелой астме, и это подтверждается реальной практикой.

Благодаря современным технологиям имеется большой выбор в лекарственных препаратах и в том числе ингаляторах для лечения астмы, и это очень важно: в настоящее время у врача и у пациента есть удачная возможность выбрать именно тот препарат, который наиболее подойдет для контроля над астмой. Это увеличивает удобство и эффективность терапии для пациента, обеспечивает соблюдение рекомендаций врача. А как мы уже говорили, астма является заболеванием, которое хорошо поддается лечению, если следовать врачебным рекомендациям.

В заключение, хочу порекомендовать вам видео лекцию доктора медицинских наук Куколь Л.В., контроль над бронхиальной астмой — как достичь и поддерживать?

© Наталия Мещерякова

Источник

В современной медицине классификация все больше становится прикладным инструментом, позволяющим достичь главной цели – избавить пациента от болезни или как можно сильнее уменьшить ее проявления с помощью лечения. Таким образом, деление заболевания на варианты, формы, степени во многом становится условным. В ходе лечения нередко один вариант заболевания сменяется другим, отличие которого заключается прежде всего в ином лечении.

Бронхиальная астма не стала исключением. Если в прежние годы врачи выделяли степени тяжести болезни, то в последней редакции всех отечественных и зарубежных руководств внимание переместилось на степень контроля заболевания, то есть на интенсивность и эффект лечения.

Классификация по степени тяжести сохраняет свое значение при первом визите пациента к врачу, когда он еще не получает никакого лечения, особенно ингаляционных глюкокортикоидов и других средств базисной терапии.

Степени тяжести

Спазм бронхов при астме

Классификация по степени тяжести определяет, насколько поражено бронхиальное дерево. Она помогает определить, какие препараты следует назначить и в какой дозировке, чтобы в дальнейшем добиться устранения симптомов болезни. Это деление проводится исключительно до начала лечения.

Тяжесть течения оценивается по наличию клинических проявлений в сочетании с показателями функции внешнего дыхания (ФВД), прежде всего объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) и пиковой скорости выдоха (ПСВ).

- Интермиттирующее течение, или I ступень, характеризуется нечастыми признаками (кашель, одышка), беспокоящими больного реже 1 раза в 7 дней и до 2 раз в месяц ночью; данные ФВД близки к нормальным.

- Астма легкой степени, или II ступени, сопровождается более частым появлением клинических признаков: днем чаще раза в 7 дней, но не ежедневно, ночью – чаще 2 раз в месяц. При обострении болезни может быть нарушен сон и снижена активность больного. Данные ФВД при этом остаются близкими к нормальным.

- Средняя степень (III ступень) сопровождается ежедневными проявлениями, ночью симптомы возникают раз в 7 дней и чаще. Пациент вынужден ежедневно пользоваться препаратами «скорой помощи» (сальбутамол) для устранения кашля или удушья. Функция внешнего дыхания ухудшается.

- Тяжелое течение (IV ступень) сопровождается ежедневными приступами и частыми симптомами в ночные часы. Заболевание протекает с частыми обострениями, во время которых ограничивается физическая активность пациента. Показатели ФВД меньше 60% от должных величин.

Если клиническая картина и данные спирометрии не совпадают, степень тяжести устанавливают согласно более тяжелым признакам.

Тяжесть заболевания можно охарактеризовать и у больных, уже получающих лечение. В этом случае легким считается течение болезни, которое можно контролировать с помощью небольшого количества лекарств и низких дозировок. Тяжелая астма в этом случае – состояние, требующее назначения комплексной терапии в больших дозах. Плюсом этой классификации является учет получаемой больным терапии, дающей представление об истинной тяжести болезни.

Таким образом, у больного с исходной IV степенью тяжести болезни на фоне лечения мы можем добиться такого контроля над астмой, что у него вообще не будет приступов ночью, а днем он лишь иногда будет пользоваться, например, сальбутамолом. Однако получится это у врача только при назначении соответствующей комбинированной базисной терапии, что соответствует астме тяжелого течения.

Уровни контроля заболевания

Задача врача при бронхиальной астме у пациента – добиться контроля заболевания, то есть предотвращения ее проявлений. Полное излечение при этом заболевании считается невозможным. Оценив на первом приеме тяжесть состояния пациента, врач назначает ему лекарственную терапию. В процессе дальнейшего наблюдения он оценивает уже не степень тяжести, а уровень контроля над заболеванием, при необходимости изменяя лечение.

Для оценки уровня контроля используются разнообразные опросники. Их можно применять начиная с возраста пациента 4 года. Для взрослых наиболее распространен «Тест контроля над астмой». Если при ответе на все вопросы сумма составила 25 баллов – контроль хороший;20 – 24 балла – недостаточный; менее 20 баллов – результат плохой, нужно срочно обратиться к врачу. Для детей создан детский вариант теста: если ребенок набрал 19 баллов и меньше – это говорит о плохом контроле над заболеванием.

На необходимость усиления терапии указывает частое использование средств «скорой помощи» (например, сальбутамола). При этом следует увеличить объем терапии до достижения контроля над признаками болезни. Если состояние полного контроля сохраняется более 3 месяцев, можно попробовать уменьшить интенсивность лечения до минимальных поддерживающих доз.

Различают три уровня контроля над болезнью:

- контролируемая астма;

- частично контролируемая;

- неконтролируемая.

При полностью контролируемой патологии в течение как минимум месяца:

- регистрируется меньше двух эпизодов ухудшения в неделю;

- ночные пробуждения из-за симптомов болезни отсутствуют;

- физическая активность не ограничена;

- необходимость пользоваться препаратами «скорой помощи» отсутствует или есть, но не чаще двух раз в неделю;

- ФВД в пределах нормы (для детей старше 5 лет).

При частично контролируемом течении болезни хотя бы один из перечисленных показателей наблюдается чаще или выражен сильнее. Показатели ФВД меньше 80% от нормы или наилучшего известного для данного пациента показателя.

При неконтролируемой патологии могут наблюдаться три и более из следующих признаков:

- более двух эпизодов ухудшения самочувствия в неделю;

- любые ночные симптомы;

- любое ограничение активности;

- потребность в препаратах «скорой помощи» чаще 2 раз в неделю;

- ФВД менее 80% от нормы.

Кроме того, учитывается риск осложнений. Он увеличивается при плохом контроле, частые обострения, госпитализация в отделение интенсивной терапии по поводу этой патологии, низкий показатель ОФВ1, курение, необходимость приема лекарств в большой дозировке.

Под обострением понимается 7 и более дней неконтролируемого течения болезни.

О тяжелой и неконтролируемой астме

Некоторые пациенты считают, что частые приступы удушья, ежедневная потребность в ингаляциях сальбутамола, одышка – признаки тяжелого течения патологии. Однако такое мнение не совсем верно. Это признаки неконтролируемого течения заболевания, которое может быть как при тяжелой, так и при легкой астме.

С чем может быть связана невозможность полного контроля над болезнью? Прежде всего, необходимо узнать, насколько пациент выполняет требования по элиминации аллергенов, правильно ли он проводит ингаляции, выполняет ли все назначения врача. Затем нужно устранить провоцирующие факторы – гастроэзофагеально-рефлюксную болезнь, синуситы, хронический ринит. Примерно у четверти больных безуспешность терапии связана с неправильно поставленным диагнозом, когда за астму принимается другое заболевание. Если же все эти факторы устранены, нужно усилить терапию.

Однако у части пациентов, несмотря на интенсивное лечение, добиться полной ремиссии не удается. Чаще всего это связано с генетическими и анатомическими особенностями – изменчивостью рецепторов к интерлейкинам, смешанным типом воспаления, наличием внутриклеточных возбудителей, более толстой стенкой бронхов и другими особенностями. Изучение таких вариантов продолжается, оно позволит в будущем создать новые препараты для помощи людям с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой.

Источник