Реферат бронхиальная астма клиника

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Ростовский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Диагностика внутренних болезней »

на тему «Бронхиальная астма»

Специальность: Лечебное дело

Выполнила: Гурьева Татьяна

Студентка 2 курса 21 «Б» группа

Преподаватель: Аулова Л.В

г

Содержание

Введение

Этиология

Патогенез

Патологоанатомическая картина

Классификация

Клиническая картина

Течение и осложнения

Лечение

Профилактика

Список использованной литературы

Введение

Бронхиальная астма (asthma bronchiale) представляет собой хронически протекающее аллергическое заболевание, характеризующееся измененной (вследствие действия различных иммунологических и неиммунологических механизмов) реактивностью бронхов, основным клиническим признаком которого являются приступы удушья (бронхоспазма). Некоторые авторы рассматривают в настоящее время бронхиальную астму как проявление своеобразного эозинофильного бронхита. Бронхиальная астма относится к числу часто встречающихся заболеваний. По разным данным, в странах Европы и Америки ею страдает 3-7% всего населения.

Этиология

В развитии заболевания важную роль играют, прежде всего, различные экзогенные аллергены. Реакция на них, выявляемая с помощью специальных тестов, обнаруживается у 60 — 80% больных бронхиальной астмой. Наиболее распространенными в настоящее время являются аллергены растительного происхождения (пыльца растений, споры грибов и др.), бытовые аллергены (домашняя и библиотечная пыль, перхоть домашних животных, сухой корм для аквариумных рыбок и т. д.), пищевые, или нутритивные, аллергены (яйца, цитрусовые, пищевые красители и консерванты). У 22 — 40% больных бронхиальной астмой выявляются реакции на различные лекарственные аллергены, а у 2% пациентов заболевание оказывается связанным с различными профессиональными факторами (производство косметических средств, аптечное производство и др.).

В возникновении и прогрессировании бронхиальной астмы большое значение имеют различные инфекционные факторы — бактерии, вирусы, грибы и т. д. Микроорганизмы и продукты их распада способны сами выступать в роли аллергенов, вызывая первичные изменения реактивности бронхов и инфекционную сенсибилизацию организма. Кроме того, инфекция снижает порог чувствительности организма к экзогенным аллергенам, потенцируя, таким образом, их сенсибилизирующее действие.

Определенное место в этиологии бронхиальной астмы занимают метеорологические факторы (холодный воздух), а также наследственная отягощенность, которая выявляется у 40-80% больных (чаще у детей), нервно-психические факторы и стрессовые воздействия.

Патогенез

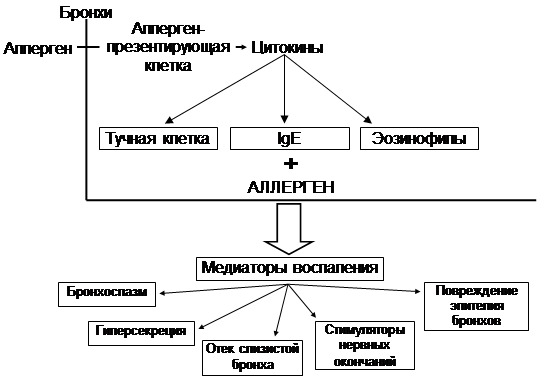

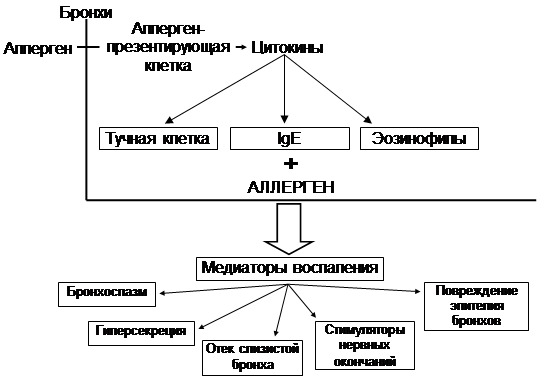

В основе возникающих у больных бронхиальной астмой изменений бронхов лежит сенсибилизация организма. Большое значение имеют при этом аллергические реакции I(немедленного) типа, протекающие по типу анафилаксии и связанные с реагиновыми антителами, относящимися к классуIgE. Эти антитела фиксируются на лаброцитах (тучных клетках), располагающихся в подслизистой основе бронхов. При повторном попадании в бронхи аллергенов последние соединяются с фиксированными на тучных клетках реагиновыми антителами, способствуя освобождению биологически активных веществ — гистамина, медленно реагирующей субстанции анафилаксии и др., приводящих к бронхоспазму, гиперсекреции и отеку слизистой оболочки бронхов. В иммунологическое звено патогенеза бронхиальной астмы включаются и аллергические реакцииIIIтипа (иммунокомплексные) иIVтипа (замедленной гиперчувствительности).

В патогенезе бронхиальной астмы активное участие принимают также различные неиммунологические механизмы. У больных бронхиальной астмой повышается тонус блуждающего нерва и ослабевает ?-адренергическая активность организма. Нарушается соотношение между циклическими нуклеотидами, что проявляется уменьшением содержания цАМФ и увеличением концентрации цГМФ в клетках. У таких больных отмечаются различные гормональные нарушения, выражающиеся в глюкокортикостероидной недостаточности, вторичном гиперальдостеронизме и др.

В патогенезе бронхиальной астмы могут принимать участие простагландины. Так, у больных аспириновой астмой нарушается метаболизм арахидоновой кислоты, что приводит к преобладанию синтеза простагландинов F2a, дающих выраженный бронхоспастический эффект. В последние годы большое внимание уделяется повышенному содержанию ионов Са2+в гладкомышечных клетках бронхов, способствующему бронхоспастическим реакциям.

Патологоанатомическая картина

При вскрытии больных, умерших во время приступа бронхиальной астмы, отмечаются острое эмфизематозное расширение легких и заполнение (иногда полная обструкция) просвета бронхов вязкой слизью. При микроскопическом исследовании выявляются выраженный отек слизистой оболочки бронхов с десквамацией эпителия, гипертрофия бронхиальных желез, инфильтрация стенки бронхов лаброцитами (тучными клетками) и эозинофилами, утолщение мышечного слоя.

Классификация

В зависимости от вида аллергена, вызвавшего сенсибилизацию организма (инфекционный или неинфекционный), различают атоническую (неинфекционно-аллергическую) и инфекционно-аллергическую формы бронхиальной астмы. При выявлении сенсибилизации как к инфекционным, так и к неинфекционным аллергенам говорят о смешанной форме заболевания. В зарубежной литературе атопическую форму бронхиальной астмы принято называть экзогенной, а инфекционно-аллергическую форму — эндогенной бронхиальной астмой.

Клиническая картина

В развитии приступа бронхиальной астмы принято различать три периода: период предвестников, период разгара и период обратного развития приступа.

Период предвестников (продромальный период) чаще встречается у больных с инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы и проявляется вазомоторными реакциями слизистой оболочки носа (чиханье, обильные водянистые выделения), кашлем, одышкой. В дальнейшем (а иногда внезапно, без периода предвестников) у больных появляется ощущение заложенности в грудной клетке, мешающее им свободно дышать. Вдох становится коротким, а выдох, наоборот, продолжительным, шумным, сопровождающимся громкими свистящими хрипами, слышными на расстоянии. Появляется кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой. С целью облегчения дыхания больной принимает вынужденное положение (чаще сидя) с наклоном туловища вперед, опираясь локтями на спинку стула или колени.

В период разгара (во время приступа) лицо становится одутловатым, в фазу выдоха может наблюдаться набухание вен шеи. Грудная клетка как бы застывает в положении максимального вдоха. В акте дыхания участвуют вспомогательные дыхательные мышцы, помогающие преодолеть существующее сопротивление выдоху. При перкуссии грудной клетки отмечают коробочный звук, смещение вниз нижних границ легких и резкое ограничение их подвижности. Над легкими выслушивают ослабление везикулярного дыхания с удлинённым выдохом и большое количество распространенных сухих преимущественно свистящих хрипов. Поперечник абсолютной тупости сердца значительно уменьшается за счет резкого расширения легких, отмечаются приглушенность тонов, тахикардия, акцент IIтона над легочной артерией.

В период обратного развития приступа улучшается отхождение мокроты, в легких уменьшается количество сухих хрипов, удушье постепенно проходит.

При рентгенологическом исследованииорганов грудной клетки, проведенном в разгар приступа, определяют повышенную прозрачность легочных полей, низкое стояние и малую подвижность диафрагмы. В анализах крови выявляют эозинофилию и лимфоцитоз. В мокроте, полученной после приступа бронхиальной астмы, находят эозинофилы, спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена.

У некоторых больных (чаще женщин) приступы удушья провоцируются приемом ацетилсалициловой кислоты (аспирина). При обследовании у этих пациентов часто выявляют риносинуситы или полипоз слизистой оболочки носа. Такое сочетание (приступы удушья, непереносимость аспирина и полипоз носа) получило название аспириновой астмы или «аспириновой (астматической) триады».

У ряда пациентов в роли фактора, провоцирующего приступы бронхоспазма, могут выступать физическая нагрузка или спортивные упражнения, выполняемые обычно на открытом воздухе (бег, быстрая ходьба, игра в футбол). Такой вариант заболевания получил название «астмы физического усилия».

В диагностике бронхиальной астмы в настоящее время применяют специальные кожные пробы для выявления реакции организма на различные аллергены. Для изучения бронхиальной проходимости применяют функциональные методы исследования: спирографию, пневмотахометрию. При выявлении сопутствующих хронического бронхита или хронической пневмонии по показаниям проводят бронхоскопическое и бронхографическое исследования.

Течение и осложнения

Бронхиальная астма протекает обычно с чередованием периодов обострения и ремиссии. При этом тяжесть ее течения может быть различной.

При легком течении обострения заболевания возникают не чаще 2-3 раз в год и, как правило, хорошо поддаются амбулаторному лечению. При средне-тяжелом течении обострения бронхиальной астмы возникают 3-4 раза в год и уже требуют стационарного лечения. Тяжелое течение бронхиальной астмы характеризуется частыми (более 5 раз в год) и длительными обострениями заболевания с кратковременными периодами ремиссии или их полным отсутствием. При тяжелом течении могут возникнуть гормонозависимые и гормоно- резистентные формы заболевания.

Бронхиальная астма часто осложняется возникновением эмфиземы легких с присоединением вторичной легочно-сердечной недостаточности. Очень серьезным осложнением бронхиальной астмы является астматическое состояние, или астматический статус (statusasthmaticus). К его развитию могут привести передозировка ?-адреностимуляторов, слишком быстрое уменьшение дозы глюкокортикостероидов, контакт с массивной дозой аллергена и т. д. В развитии астматического статуса выделяют три стадии.

Стадия I(начальная, или стадия относительной компенсации) представляет собой затянувшийся свыше 12 ч и некупирующийся приступ удушья. У больных развивается резистентность к бронхолитическим препаратам, перестает отходить мокрота. Вследствие гипервентиляции возникают гипокапния и компенсированный алкалоз.

Стадия II(стадия декомпенсации) характеризуется резким нарушением дренажной функции бронхов. Просвет их забивается вязкой слизью, в связи с чем исчезают прежде хорошо выслушиваемые сухие хрипы (стадия, или синдром, «немого легкого»). Нарушается газовый состав крови, возникают гипоксемия (Ра02, снижается до 50-60 мм рт. ст.), гиперкапния (РаСо2возрастает до 60-80 мм рт. ст.).

При отсутствии эффективных лечебных мероприятий развивается IIIстадия астматического статуса — стадия гиперкапнической комы. В результате прогрессирования гипоксемии, гиперкапнии и ацидоза (Ра02падает ниже 40 мм рт.ст., РаСо2становится выше 90 мм рт.ст.) возникают тяжелые неврологические, в том числе церебральные, расстройства, гемодинамические нарушения и может наступить смерть больного.

Лечение

бронхиальная астма клиническая

Проводят мероприятия, направленные на возможное прекращение воздействия на организм больного тех или иных аллергенов (например, исключение контакта больного с определенными растениями в период их цветения, применение специальных, так называемых элиминационных диет при пищевой аллергии, рациональное трудоустройство при профессиональной аллергии и др.). При выявлении реакции больного на определенные аллергены можно попытаться провести специфическую гипосенсибилизацию с целью ослабления реакции организма на данный аллерген.

Для купирования приступов удушья в настоящее время широко применяют аэрозоли селективных ? -адреномиметиков, оказывающих быстрое бронхорасширяющее действие: орципреналина сульфат (астмопент), тербуталин, сальбутамол, фенотерол (беротек) и др. Доза препарата подбирается индивидуально и составляет чаще всего 2 вдоха дозированного аэрозоля. Для лечения используют также аэрозоли м-холинолитиков (ипратропиум бромид, или атровент, беродуал). Большой популярностью среди больных и врачей пользуются ксантиновые производные. Так, для купирования приступа бронхоспазма часто применяют медленное внутривенное введение 10-15 мл 2,4% раствора эуфиллина. Для предупреждения приступов удушья назначают пероральный прием пролонгированных препаратов этой группы (например, таблетки «Теопэк» по 0,3 г 2 раза в день).

В последние годы для лечения бронхиальной астмы с успехом применяют препараты, препятствующие дегрануляции тучных клеток, — кромолин-натрий (интал) по 20 мг (1 капсула) 4 раза в день и кетотифен (задитен) по 1 мг (1 таблетка) 2 раза в день, а также антагонисты кальция — верапамил по 40 мг 3 раза в день или нифедипин по 10 мг 3 раза в день.

В качестве симптоматического лечения для улучшения отхождения мокроты назначают отхаркивающие и муколитические препараты (отвар термопсиса, корня алтея, мукалтин, бромгексин и др.).

Если ухудшение течения бронхиальной астмы вызвано или сопровождается обострением сопутствующих хронического бронхита или хронической пневмонии, назначают антибактериальные средства — эритромицин по 0,25 г 4 раза в день, гентамицин по 40 мг 2 раза в день внутримышечно и др.

При прогрессирующем течении бронхиальной астмы с тяжелыми приступами удушья, когда использование других препаратов оказывается безуспешным, назначают глюкокортикостероиды. В них нуждается примерно 20% больных бронхиальной астмой. Обычно применяют 15-20 мг преднизолона в сутки (в утренние часы), желательно вместе с антацидными препаратами (алмагель, маалокс) и др., предохраняющими слизистую оболочку желудка от возможного возникновения эрозивно-язвенных поражений. После достижения эффекта дозу препарата медленно снижают (на 2,5 мг каждые 5-7 дней), оставляя в дальнейшем лишь поддерживающую дозу (5-10 мг в сутки).

Хороший эффект оказывает также ингаляционный способ применения гормональных препаратов (например, бекотида), дающий меньше побочных эффектов.

При лечении астматического состояния применяют оксигенотерапию, внутривенное введение эуфиллина, высоких доз глюкокортикостероидов (60-90 мг преднизолона каждые 3-4 ч) с одновременным назначением 20-30 мг препарата внутрь. Для борьбы с ацидозом используют 3% раствор гидрокарбоната натрия по 100-150 мл 1-2 раза в сутки.

При возникновении синдрома «немого легкого» или гиперкапнической комы больных переводят на искусственную вентиляцию легких. В ряде случаев по показаниям проводят бронхиальный лаваж с помощью бронхоскопа, применяют фторотановый наркоз.

Профилактика бронхиальной астмы включает в себя устранение из окружающей среды больного возможных аллергенов, борьбу с профессиональными вредностями, курением, тщательную санацию очагов хронической инфекции (особенно в носоглотке).

Использованная литература

1. Милькаманович В.К. Методическое обследование, симптомы и

симптомокомплексы в клинике внутренних болезней. Справочно-методическое пособие.- Минск: Полифакт — альфа. 1995

.Смолева Э. В. Сестринское дело в терапии. — Ростов н/Д: Феникс, 2007- 112с.

Теги:

Бронхиальная астма

Реферат

Медицина, физкультура, здравоохранение

Источник

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ

На тему:

«

Бронхиальная астма. Нагноительные заболевания легких. Диагностика, клиника, лечение»

МИНСК, 2008

Бронхиальная астма (БА)

– хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое отличается:

наличием обратимой обструкции бронхов,

наличием воспалительного процесса в области слизистой бронхов,

гиперреактивностью бронхов к факторам внешней среды.

GINA (General Initiative for Asthma), пересмотр 2002 года.

Таким образом, БА – не эпизод, а хронический процесс

.

Факторы риска БА

Внутренние факторы:

генетическая предрасположенность;

атопия (гиперпродукция IgE в ответ на поступление аллергена);

гиперреактивность дыхательных путей;

пол (чаще у женщин);

расовая принадлежность.

Внешние факторы

(факторы, способствующие развитию БА у предрасположенных людей):

домашние аллергены:

домашняя пыль (домашний клещ);

аллергены животных;

аллергены тараканов;

грибы (плесень);

внешние аллергены:

пыльца;

грибы;

профессиональные (сенсибилизаторы);

курение;

воздушные поллютанты;

респираторные инфекции;

паразитарные инфекции;

диета и лекарства;

ожирение.

Факторы, которые провоцируют обострение БА:

домашние и внешние аллергены;

поллютанты помещений и внешние поллютанты;

респираторные инфекции;

физическая нагрузка и гипервентиляция;

изменение погодных условий;

двуокись серы;

пища, пищевые добавки, лекарства;

чрезмерные эмоциональные нагрузки;

курение (пассивное и активное);

ирританты (домашний аэрозоль, запах краски).

Клетки, участвующие в формировании воспалительного процесса при БА:

Первичные эффекторные клетки:

тучные клетки (гистамин);

макрофаги (цитокины);

эпителиальные клетки.

Вторичные эффекторные клетки:

эозинофилы;

Т-лимфоциты;

нейтрофилы;

тромбоциты.

Схема взаимосвязи воспаления дыхательных путей и симптомов БА

Формы бронхиальной обструкции:

острый бронхоспазм,

отек стенки бронха (подострый),

хроническая обтурация слизью,

ремоделирование стенки бронха.

В норме ОФВ1

(объем форсированного выдоха за первую секунду) – не менее 75% от ЖЕЛ.

Степени легочной обструкции:

более 70% – легкая;

69-50% – умеренная;

менее 50% – тяжелая.

В затруднительных для постановки диагноза случаях используют провокационные пробы (например, спирограмма до и после вдоха ацетилхолина

), хотя у детей и подростков это проводить небезопасно (например, была детская астма, затем наступило выздоровление, а мы спровоцировали новый приступ). Обращают внимание на обратимость обструкции (проявляется приступами), сухие хрипы. Можно определить уровень IgE. При астме не бывает частого дыхания, оно даже урежается (ЧД=10-14). Одышка носит экспираторный характер. Приступы удушья наблюдаются чаще в ночное время.

КЛАССИФИКАЦИЯ БА (ПО МКБ Х):

БА:

атопическая (экзогенная);

неаллергическая (эндогенная, аспириновая);

смешанная (аллергическая + неаллергическая);

неуточненная.

Астматический статус (острая тяжелая БА).

Аспириновая

: при БА наблюдается дефицит PG, а аспирин (как и другие НПВС) еще сильнее снижают их уровень. Салициловая кислота содержится в различных продуктах, поэтому важно не перепутать эту форму БА с пищевой аллергией.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЯЖЕСТИ БА

Ступень 1:

интермиттирующая БА

симптомы реже 1 раза в неделю;

короткие обострения;

ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц;

показатели ОФВ1

или ПСВ составляют 80% и более от должных значений;

вариабельность показателей ПСВ или ОФВ1

составляет менее 20%.

Ступень 2:

легкая персистирующая БА

симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день;

обострения могут влиять на физическую активность и сон;

ночные симптомы чаще 2 раз в месяц;

показатели ОФВ1

или ПСВ составляют 80% и более от должных значений;

вариабельность показателей ПСВ или ОФВ1

составляет 20-30%.

Ступень 3:

персистирующая БА средней тяжести

ежедневные симптомы;

обострения могут влиять на физическую активность и сон;

ночные симптомы чаще 1 раза в неделю;

ежедневный прием ингаляционных β2

-агонистов;

показатели ОФВ1

или ПСВ составляют 60-80% от должных значений;

вариабельность показателей ПСВ или ОФВ1

составляет более 30%.

Ступень 4:

тяжелая персистирующая БА

ежедневные симптомы;

частые обострения;

частые ночные симптомы;

ограничение физической активности;

показатели ОФВ1

или ПСВ составляют менее 60% от должных значений.

Формулировка диагноза: 1) «БА», 2) форма по классификации, 3) степень тяжести.

ЛЕЧЕНИЕ БА

Комплексная терапия больных БА

1. Обучение больных.

2. Оценка и мониторинг тяжести БА.

3. Элиминация триггеров или контроль их влияния на течение болезни.

4. Разработка плана медикаментозной терапии для постоянного лечения.

5. Разработка плана лечения в период обострения.

6. Обеспечение регулярного наблюдения.

Элиминация вредных факторов из окружающей среды больного астмой:

удалить ковры из спальни;

удалить перья;

применять непропускаемые постельные покрывала;

ежедневно стирать постель в горячей воде;

применять средства, ликвидирующие сапрофитов;

не держать в квартире животных и птиц;

не курить в помещениях, где находятся больные;

предупреждать инфекции дыхательных путей.

Лекарственная терапия

I

.

Препараты для контроля за течением астмы

ингаляционные ГКС (беклометазона дипропионат, будесонид, флунизомид, флутиказон, триамцинолона ацетонид);

системные ГКС (преднизолон, метилпреднизолон); (!) п/э: кандидоз полости рта, охриплость голоса, кашель от раздражения слизистой;

натрия кромогликат (интал);

недокромил натрия (тайлед);

теофиллин замедленного высвобождения (теопек, теодур);

ингаляционные β2

-агонисты длительного действия (формотерол, сальметерол);

антилейкотриеновые препараты: а) антагонисты рецепторов к цистеинил-лейкотриену 1 (монтелукаст, зафирлукаст), б) ингибитор 5-липооксигеназы (зилеутон).

II

. Симптоматические средства (для неотложной помощи)

ингаляционные β2

-агонисты быстрого действия (сальбутамол, фенотерол, тербуталин, репротерон);

системные ГКС;

антихолинергические препараты (ипратропиум бромид (атровент), окситропиума бромид);

метилксантины (теофиллин в/в, эуфиллин).

III.

Нетрадиционные методы лечения

акупунктура;

гомеопатия;

йога;

ионизаторы;

спелеотерапия;

метод Бутейко;

и др.

Ступенчатая терапия БА

| Степень тяжести | Ежедневный прием препаратов для контроля заболевания | Другие варианты лечения |

| Ступень 1 | Нет необходимости | Ингаляционные β2 -агонисты по потребности |

| Ступень 2 | Ингаляционные ГКС (≤ 400 мкг будесонида) | Теофиллин замедленного действия, или Кромон, или антилейкотриеновый препарат |

| Ступень 3 | Ингаляционные ГКС (200-800 мкг будесонида) + ингаляционные β2 -агонисты длительного действия | Ингаляционные ГКС + теофиллин замедленного действия, или ингаляционный ГКС > 800 мкг, или ингаляционный ГКС 400-800 мкг + антилейкотриеновый препарат |

| Ступень 4 | Ингаляционные ГКС (> 800 мкг будесонида) + ингаляционные β2 теофиллин; антилейкотриеновый препарат; пероральный β2 пероральный ГКС. |

Нагноительные заболевания легких

Классификация неспецифических нагноительных заболеваний легких:

1. Абсцесс и гангрена легкого.

2. Пневмосклероз после абсцессов легкого.

3. Бронхоэктазии.

4. Нагноившиеся кисты легкого.

Причины:

осложненные пороки развития легких;

иммунодефицит по IgA (в т.ч. врожденный, или когда материнских АТ УЖЕ мало, а своих собственных – ЕЩЕ мало);

солитарная (одиночная) киста (см. рентген);

кистозная гипоплазия (поликистоз – врожденное недоразвитие или даже полное отсутствие в определенных участках легкого его респираторных отделов), не определяется при бронхоскопии;

региональный и локализованный патологический процесс в бронхиальном дереве, этиологически связанный с инфекцией:

бронхоэктатическая болезнь;

стеноз трахеи и крупных бронхов;

бронхиальные свищи (чаще всего посттравматические);

остеопластическая трахеобронхопатия (окостенение бронхиального дерева) – аутоиммунная;

эмпиема плевры (результат плеврита – плохо леченного или неудачно закончившегося).

Инфекционная деструкция легких

(ранее называли «абсцедирующая пневмония», «множественные абсцессы»). Протекает в виде:

острый абсцесс легкого (одиночный, но обширный);

гангрена легкого;

стафилококковая деструкция легких (иногда этот диагноз моно поставить и без бакпосева);

хронический абсцесс (например, в результате перехода острого в хронический).

На рентгенограмме – картина «заплеванного» легкого.

Рентгенологически:

«синдром средней доли» (естественно, справа): гиповентиляция из-за сдавления бронха (опухоль, пневмофиброз и др.).

«симптом проволочной петли» – солитарная кисли, может быть и эхинококковой.

Бронхоэктатическая болезнь.

В диагностике помогает бронхография. При перкуссии – мозаичный звук. Больной жалуется на «полный рот мокроты» с утра.

Виды бронхоэктазов:

первичные (с рождения);

вторичные (при частых ОРВИ, бронхитах, пневмониях, ТБ – зоны фиброза).

Локализуются чаще в нижних отделах легких.

По форме:

цилиндрические;

мешотчатые;

веретенообразные;

смешанные;

А также:

ателектатические;

не связанные с ателектазом.

Причины ателектаза:

нарушение перфузии;

нарушение вентиляции.

По степени:

легкий,

выраженный,

тяжелый,

осложненный.

Лечение

:

антибиотикотерапия;

позиционный (постуральный) дренаж: больной ложится на здоровый бок и наклоняет голову вниз, чтобы отошла мокрота;

массаж (поколачивание, поглаживание);

бронхиальные заливки: вводятся лекарственные вещества (фурацилин и др.), ими промываются дыхательные пути, затем все отсасывается (чаще эти занимается эндоскопист);

дыхательная гимнастика.

Хроническая пневмония:

такой болезни нет – это либо пневмофиброз, либо нераспознанные бронхоэктазы.

Абсцесс легкого

– ограниченный гнойно-деструктивный процесс, сопровождающийся образованием одиночных или множественных гнойных полостей в легочной ткани.

Гангрена легкого

– распространенный гнойно-некротический процесс в легочной ткани, не имеющий четких границ.

Абсцессы

часто возникают при тяжелой лобарной пневмонии.

Классификация абсцессов легких:

I. Гнойные абсцессы:

А. По патогенезу:

аэрогенно-аспирационные;

гематогенно-эмболические;

травматические;

септические.

Б. По течению:

острые;

хронические.

В. По локализации:

центральные;

периферические (одиночные, множественные с указанием доли и сегмента).

Г. По наличию осложнений:

без осложнений;

осложненные (эмпиемой, пиопневмотораксом, кровотечением и др.

II. Гангренозные абсцессы (с распределением по течению, локализации и осложнениям, как гнойные абсцессы).

III. Распространенная гангрена.

При абсцессе на рентгенограмме на фоне пневмонического инфильтрата появляется просветление (распад, инфекционная деструкция), с последующим появлении ем уровня жидкости (дренируется), вокруг – перифокальное воспаление. Гангрена же границ не соблюдает, а диагноз можно поставить «носом» (запах как при озене).

Симптомы абсцесса легкого до прорыва в бронх:

высокая температура;

интоксикация;

боли в груди на стороне поражения;

сухой кашель;

укорочение перкуторного звука, выслушиваются влажные хрипы;

ускорение СОЭ и лейкоцитоз;

на рентгенограмме – наличие интенсивного ограниченного затемнения в легочной ткани.

Симптомы абсцесса легкого после прорыва в бронх:

кашель с выделением большого количества мокроты с неприятным запахом;

кровохарканье;

снижение температуры (критическое, не литическое) по сравнению с первым периодом;

появление бронхиального дыхания с амфорическим оттенком;

на рентгенограмме – полость с горизонтальным уровнем жидкости.

Лечение абсцессов и инфекционной деструкции:

улучшение условий дренирования гнойной полости и бронхиального дерева (отхаркивающие, позиционный дренаж, ЛФК, протеолитические ферменты, бронхоскопия, пункция с аспирацией гноя, наружное дренирование тонким дренажом, пневмотомия, дыхательная гимнастика);

рациональная противомикробная терапия (в полость гнойника, внутрибронхиально, парентерально);

иммунотерапия (антистафилококковая плазма, стафилококковый анатоксин и др.), левамизол, Т-активин менее эффективны;

симптоматическая терапия (сердечно-сосудистые и др. средства).

Консервативно нельзя вылечить:

множественные абсцессы;

тканевые секвестры;

абсцессы нижнедолевой локализации;

при диаметре полости более 5 см.

ЛИТЕРАТУРА

Радужный Н.Л. Внутренние болезни Мн: ВШ, 2007, 365с

Пирогов К.Т Внутренние болезни, М: ЭКСМО, 2005

Сиротко В.Л, Все о внутренних болезнях: учебной пособие для аспирантов, Мн: ВШ, 2008 г.

Источник