Россия соляные шахты лечение астмы

Áîëåå ñîòíè ëåò íàçàä ÷àõîòêà (êàê òîãäà íàçûâàëè òóáåðêóëåç) ÿâëÿÿñü ôàêòè÷åñêè íåèçëå÷èìûì çàáîëåâàíèåì, îêàçàëà îãðîìíîå âëèÿíèå íà òàêèå ñôåðû æèçíè êàê èñêóññòâî, èíæåíåðèþ, ìåäèöèíó, â êîíöå êîíöîâ.

Ëå÷åíèåì òóáåðêóëåçà â 19 âåêå ÿ çàèíòåðåñîâàëàñü, ïðî÷èòàâ Ðåìàðêà «Æèçíü âçàéìû» (êîòîðàÿ èìååò âòîðîå íàçâàíèå — «Ó íåáåñ íåò ëþáèì÷èêîâ») è Ò. Ìàííà «Âîëøåáíàÿ ãîðà». À ïîòîì ñî ñëîâàìè «Äà íó íàõåð», îòïðàâèëàñü íà ïîèñêè èíôîðìàöèè. È ÷òî ÿ âàì õî÷ó ñêàçàòü ýòî ïðàâäà, íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî.

Âûñîêîãîðíûå êóðîðòû, ãäå ëå÷èëè òóáåðêóëåç è ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ, ïî ñóòè ñâîåé ÿâëÿëèñü êîìôîðòíûìè òþðüìàìè-õîñïèñàìè, êóäà ëþäè ïðèåçæàëè ëå÷èòüñÿ è óìèðàòü. À â ïðîìåæóòêàõ îíè æèëè, íåêîòîðûå íàñòîëüêî ÿðîñòíî è ñòðàñòíî, ÷òî áóêâàëüíî «ãîðåëè».

Íå âñåì óäàëîñü âûëå÷èòñÿ. Íå âñå óìåðëè. Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèëî â ýòèõ ëå÷åáíèöàõ.

Íî äàâàéòå ðàçáèðàòüñÿ ïî ïîðÿäêó.

Ðîáåðò Êîõ, êîòîðûé îáíàðóæèë âîçáóäèòåëÿ òóáåðêóëåçà, çàíèìàëñÿ ýòèì íà ïðîòÿæåíèè ñåìíàäöàòè ëåò — ïðè ïîïûòêå âûäåëèòü áàêòåðèþ èç ìîêðîòû áîëüíûõ îíà (áàêòåðèÿ) äîõëà ñàìûì íàãëûì îáðàçîì. Êîõ â ïðîöåññå ïîèñêà ÷óòü íå ñâèõíóëñÿ, ñàì çàðàçèëñÿ, íî èçáåæàë ñåðüåçíîãî ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ. È íàêîíåö îáíàðóæèë áàêòåðèþ-âîçáóäèòåëÿ òóáåðêóëåçà, êîòîðóþ íàçâàëè «ïàëî÷êîé Êîõà». Òàê æå îí â ïîñëåäñòâèè âûÿñíèë, ÷òî åñëè âîçáóäèòåëü çàáîëåâàíèÿ ïîïàäàåò â îðãàíèçì, òî îí òàì è îñòàåòñÿ è îðãàíèçì ñ÷èòàåòñÿ èíôèöèðîâàííûì, íåçàâèñèìî îò òîãî, âûëå÷èòñÿ áîëüíîé îò çàáîëåâàíèÿ èëè ñêëåèò ëàñòû. Èíôèöèðîâàííîñòü îáåñïå÷èâàåò íåâîñïðèèì÷èâîñòü ê ïîñëåäóþùåìó çàðàæåíèþ, ò.å. ïðèîáðåòàåòñÿ èììóíèòåò ê òóáåðêóëåçó. Íî òîò ôàêò, ÷òî âîçáóäèòåëü çàáîëåâàíèÿ áûë îáíàðóæåí, íèêàê íå ñêàçàëñÿ íà ëå÷åíèè çàáîëåâàíèÿ.

×åëîâåê ñ íà÷àëüíîé ñòàäèåé òóáåðêóëåçà ëåãêèõ ýòî ïðàêòè÷åñêè èäåàë êðàñîòû XIX âåêà: õóäîé, ñ áëåäíîé êîæåé, ðóìÿíöåì, áëåñòÿùèìè âûðàçèòåëüíûìè ãëàçàìè è, ñàìî ñîáîé, ãëóáîêèìè äóìàìè. ×òîáû äîáèòüñÿ òàêîãî æå ýôôåêòà ìíîãèå çäîðîâûå ëþäè êàïàëè â ãëàçà áåëëàäîííó è íàòèðàëè êîæó ðàçíûìè ñðåäñòâàìè, â òîì ÷èñëå ñ ìûøüÿêîì, è äàæå ïèëè óêñóñ. Îò ÷àõîòêè ìå÷òàë óìåðåòü Áàéðîí, è óìåðëè Øîïåí è ×åõîâ.

Íî íà ñàìîì äåëå òóáåðêóëåç ÿâëÿëñÿ áîëåçíüþ áåäíîòû è ðàáî÷èõ, êîòîðûå òðóäèëèñü îò ðàññâåòà äî çàêàòà â íàèïîãàíåéøèõ óñëîâèÿõ è íå èìåëè âîçìîæíîñòè îòäûõàòü è íîðìàëüíî ïèòàòüñÿ.

Îñíîâíûì ñïîñîáîì ëå÷åíèÿ â òî âðåìÿ áûëè ðåêîìåíäàöèè ïî ñìåíå êëèìàòà ñóõîé âîçäóõ è ñîëíå÷íûé ñâåò îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàþòñÿ íà æèçíåñïîñîáíîñòè ïàëî÷êè Êîõà, è ïîýòîìó áîëüíûå ïåðåìåùàëèñü íà þãà, â ïîèñêàõ èçëå÷åíèÿ. Ïîêîé, õîðîøèé êëèìàò è óñèëåííîå ïèòàíèå ïðîïèñûâàëè áîëüíûì, íå èìåÿ ëó÷øèõ âàðèàíòîâ ëå÷åíèÿ. Äîáàâëþ åùå, ÷òî â òî âðåìÿ íå çíàëè î òîì, ÷òî òóáåðêóëåçîì âîçìîæíî çàðàçèòüñÿ âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì, ñ÷èòàëè âîçìîæíûì çàáîëåòü ëèøü ÷åðåç ìîêðîòó è âûäåëåíèÿ áîëüíûõ, à ïîòîìó áîëüíûå ïðàêòè÷åñêè âñåãäà íàõîäèëèñü äîìà, çàðàæàÿ ñâîèõ äîìî÷àäöåâ.

×òî æå ïðîèçîøëî â ñîçíàíèè ëþäåé, êîãäà îíè ñòàëè ìàññîâî ðâàòüñÿ â ãîðû äëÿ èñöåëåíèÿ, ãäå õîëîäíî è ñíåã ìîæåò èäòè äàæå â êîíöå ëåòà?

1850 ã. Ãåðìàíó Áðåìåðó äèàãíîñòèðîâàëè òóáåðêóëåç è ðåêîìåíäîâàëè ñìåíèòü êëèìàò. Îí âíèìàåò ðåêîìåíäàöèÿì è íàïðàâëÿåòñÿ íå íà þã, ê òåïëîìó êëèìàòó, à â Ãèìàëàè, ãäå ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò èçëå÷èâàåòñÿ îò íåäóãà. Îí âîçâðàùàåòñÿ äîìîé è ïèøåò äèññåðòàöèþ íà æèçíåðàäîñòíóþ òåìó «Òóáåðêóëåç èçëå÷èì» è ïîäòâåðæäàåò âñå ñâîèì ñ÷àñòëèâûì èñöåëåíèåì íà õîëîäå è ÿðîñòíîì ãîðíîì ñîëíöå. Êàêèå áûëè ñäåëàíû âûâîäû? Ïðàâèëüíî. Ëå÷èòüñÿ íóæíî â ãîðàõ. Ãäå ìíîãî ñâåæåãî âîçäóõà è ñîëíöà. Áðåìåð îòêðûâàåò â Ãåðáåðñäîðôå ïåðâûé ñàíàòîðèé äëÿ ëå÷åíèÿ ëåãî÷íûõ áîëüíûõ.

ñåðåäèíå 19 âåêà ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èçëå÷åíèå áîëüíîãî òóáåðêóëåçîì äîñòèãàåòñÿ ïóòåì êîìáèíàöèè ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:

Áëàãîïðèÿòíîãî êëèìàòà, à èìåííî ñóõîãî âîçäóõà, ïðîõëàäû è ñîëíå÷íîãî îáëó÷åíèÿ; ïîêîÿ, óñèëåííîãî ïèòàíèÿ è ãëàâíîå îïòèìèñòè÷íîãî íàñòðîÿ.

Âñå ýòî Áðåìåð äåëàåò äîñòóïíûì â ñâîåì ñàíàòîðèè.

Ñëåäîì âðà÷ Àëåêñàíäð Øïåíãëåð, ðàáîòàâøèé â Àëüïàõ, îïóáëèêîâàë ñòàòüþ, ïîäòâåðæäåííóþ ìíîãîëåòíèìè íàáëþäåíèÿìè, â êîòîðîé ñîîáùàë ÷òî, ÷òî ëþäè, æèâóùèå â ãîðíîé ìåñòíîñòè, íå áîëåþò ÷àõîòêîé. À åñëè è çàáîëåâàþò, òî èçëå÷èâàþòñÿ êðàéíå áûñòðî è ñìåðòíîñòü îò äàííîãî çàáîëåâàíèÿ â äàííîé ìåñòíîñòè î÷åíü íèçêàÿ. Îí ñîåäèíÿåò ñâîþ âåðó â èñöåëÿþùèé ãîðíûé âîçäóõ ñ òðàäèöèîííûì áèçíåñîì àëüïèéñêèõ ôåðì îòïàèâàòü òÿæåëî áîëüíûõ ìîëîêîì ìåñòíûõ êîðîâ.

Èìåííî Øïåíãëåð ðàçðàáîòàë çíàìåíèòûé ðåæèì êóðîðòà äëÿ «ëå÷åíèÿ»: êàæäîå óòðî ïàöèåíòû íàïðàâëÿþòñÿ íà áàëêîí, âûõîäÿùèé íà þã, íà ïîêðûòûå ìåõîì øåçëîíãè èç ðîòàíãà, ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ ñîëíå÷íûì ñâåòîì è ëåäÿíûì âîçäóõîì. Ýòîò ïåðèîä íîñèò ðîìàíòè÷åñêîå íàçâàíèå «ïîêîëåíèå òðóïîâ» («Kadaverruhe»).

Âûñîêîãîðíûå ñàíàòîðèè ñòàëè ïðîïàãàíäèðîâàòü êàê ëó÷øåå ìåñòî äëÿ èçëå÷åíèÿ îò òóáåðêóëåçà è ëåãî÷íûõ çàáîëåâàíèé. È îò÷àÿâøèåñÿ áîëüíûå íà÷èíàþò èñêàòü ÷óäî èñöåëåíèÿ â ýòèõ ñàíàòîðèÿõ.

Òóò ñëåäóåò ñêàçàòü î òîì, ÷òî äàííûå ñàíàòîðèè âñåãäà áûëè êîììåð÷åñêèìè, è ëå÷åíèå øëî ðóêà îá ðóêó ñ íàìåðåíèåì ïîëó÷èòü âûãîäó. Ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèíèìàëè òåõ, êòî ìîã ïëàòèòü.

ïîñëåäñòâèè áóäåò ñîçäàíî ìíîæåñòâî ìóíèöèïàëüíûõ ñàíàòîðèåâ è äèñïàíñåðîâ, ãäå áóäóò ëå÷èòüñÿ ìàëîèìóùèå, íî ýòè ñàíàòîðèè áóäóò ðàäèêàëüíî îòëè÷àòüñÿ îò òåõ, ãäå ïðîõîäèëè ëå÷åíèå áîãàòûå. Êàê ïî óðîâíþ êîìôîðòà, òàê è ïî ñòðîãîñòè ðåæèìà è ïèòàíèÿ.

Íî âåðíåìñÿ ê íàøèì áîãàòûì ÷àõîòî÷íèêàì.

Ñàíàòîðèè ñòðîèëè íà ñêëîíàõ ãîð, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì ìàêñèìàëüíóþ ñîëÿðèçàöèþ ïîìåùåíèé è êðóãëîãîäè÷íûé äîñòóï ñâåæåãî ãîðíîãî âîçäóõà. Ñàíàòîðèè ñòîèëè èç áåòîíà è ñòåêëà, ñòèðàÿ ãðàíü ìåæäó «âíóòðè» è «ñíàðóæè». Îáÿçàòåëüíûì àòðèáóòîì áûëè îãðîìíûå áàëêîíû è òåððàñû, îáîðóäîâàííûå óòåïëåííûìè ëåæàêàìè, äëÿ ïðèíÿòèÿ âîçäóøíûõ âàíí â ëþáóþ ïîãîäó. Îãðîìíûå îêíà â ïàëàòàõ â èçîáèëèè ïðîïóñêàëè ñîëíå÷íûé ñâåò è ðàñïàõèâàëèñü, ïðåâðàùàÿ êîìíàòó â ëîäæèþ, äëÿ äîñòóïà ñâåæåãî âîçäóõà.

Ïîêîé, êîòîðûé øåë ñëåäóþùèì ïóíêòîì â äîëãîì ïóòè ê âûçäîðîâëåíèþ, ïîíèìàëñÿ áóêâàëüíî áîëüíûì áûëî ïðåäïèñàíî ëåæàòü ïî íåñêîëüêó ÷àñîâ â äåíü. Íà òåõ ñàìûõ ëåæàêàõ, êîòîðûìè îáîðóäîâàëèñü áàëêîíû è òåððàñû. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ÷åì ìåíüøå ÷åëîâåê äâèãàåòñÿ, òåì áûñòðåå çàòÿãèâàþòñÿ êàâåðíû â ïîðàæåííûõ ëåãêèõ. Âíîâü ïîñòóïèâøèõ áîëüíûõ ìîãëè çàñòàâèòü ëåæàòü âïëîòü äî íåñêîëüêèõ íåäåëü, ïîñòåïåííî ðàçðåøàÿ âñòàâàòü íà ÷àñ è áîëåå. Ãóëÿëè òàêèå áîëüíûå ëèáî â êîëÿñêå, ëèáî íà áàëêîíå — íà ëåæàêå. Áîëüíîé ìîã ëåæàòü â îäèíî÷åñòâå, â ñâîåé ïàëàòå, ëèáî â êîìïàíèè, íà òåððàñå. Íî ïîñêîëüêó ïîêîé âîñïðèíèìàëñÿ áóêâàëüíî, òî ðàçãîâîðû çàïðåùàëèñü — ñ÷èòàëîñü, ÷òî ëåãêèì íóæíî äàâàòü îòäûõ, à íå íàãðóæàòü ðàçãîâîðàìè. Íåîáõîäèìî ñïîêîéíî ëåæàòü è äûøàòü öåëåáíûì âîçäóõîì. Ìîæíî áûëî ÷èòàòü ëèáî âåñòè çàïèñè, åñëè ïîãîäà ïîçâîëÿëà âûñâîáîäèòü ðóêè èç-ïîä îäåÿëà. Çèìîé ëåæàòü ïðèõîäèëîñü â âåðõíåé îäåæäå, ñïðÿòàâøèñü äîïîëíèòåëüíî â ìåõîâóþ ïîëîñòü.

Äà, ñóùåñòâîâàë â òå âðåìåíà åùå òàêîé ñïîñîá ëå÷åíèÿ, êàê ïðèíóäèòåëüíûé ïíåâìîòîðàêñ èãëîé ïðîêàëûâàëîñü ëåãêîå è ââîäèëñÿ âîçäóõ ìåæäó ëåãêèì è ãðóäíîé êëåòêîé, èç-çà ÷åãî ïðîèñõîäèë ñïàä ëåãêîãî, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî áûñòðåéøåìó çàæèâëåíèþ êàâåðí.

Êàæäîìó áîëüíîìó â ñàíàòîðèè âûäàâàëè èíäèâèäóàëüíóþ êàðìàííóþ ïëåâàòåëüíèöó, ÷òîáû íå ïëîäèòü èíôåêöèþ è êóëüòóðíî ñïëåâûâàòü.

Óñèëåííîå ïèòàíèå, êîòîðîå ïðîïàãàíäèðîâàëîñü ñëåäóþùèì øàãîì íà ïóòè ê âûçäîðîâëåíèþ, îáÿçàòåëüíî ñîäåðæàëî â ñåáå ìÿñíûå áóëüîíû, ìÿñî è ïèùó æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ìîëîêî áûëî íåèçìåííûì àòðèáóòîì êàæäîãî ñàíàòîðèÿ ïîëàãàëîñü âûïèâàòü ñòàêàí ìîëîêà êàæäûå ÷åòûðå ÷àñà. Íà óæèí âàì ìîãëè òàê æå ïîäàâàòü âèíî èëè êîíüÿê íî ýòè èçûñêè íà÷èíàþò ââîäèòüñÿ â ìåíþ óæå ïîçæå, â íà÷àëå 20 âåêà.

Îïòèìèñòè÷íûé íàñòðîé áûë åùå îäíèì ïóíêòèêîì, ñïîñîáñòâóþùèì âûçäîðîâëåíèþ è ïðîÿâëÿëñÿ âåçäå è âî âñåì. Ïàöèåíòàì çàïðåùàëîñü îáñóæäàòü ñâîå ñîñòîÿíèå ñ êåì áû òî íè áûëî, ïîìèìî ëå÷àùåãî âðà÷à. Ñëîâà «ñìåðòü» è «áîëåçíü» áûëè òàáó â ñàíàòîðèÿõ. Ìîðãà íà òåððèòîðèè ñàíàòîðèÿ òîæå íå áûëî. Òðóïû îòâîçèëè âíèç íà ñàíÿõ è ïîä ïîêðîâîì íî÷è, ÷òîáû íå òðåâîæèòü âûçäîðàâëèâàþùèõ. Îá óìåðøèõ â ñàíàòîðèÿõ òîæå íå ãîâîðèëè, ïðåäïî÷èòàÿ ïðåäàâàòü èõ çàáâåíèþ. Íå ïðèâåòñòâîâàëèñü â ñàíàòîðèÿõ æàëîáû è íûòüå, ò.ê. âñåãäà ìîæíî áûëî íàéòè ÷åëîâåêà, êîòîðîìó ìíîãî õóæå.

Èòàê, õîëîä, ñîëíöå, ïîêîé è ïèòàíèå íà ýòèõ ÷åòûðåõ êèòàõ çèæäèëîñü óñïåøíîå ëå÷åíèå òóáåðêóëåçà. È, êñòàòè, ïîñêîëüêó ñàíàòîðèè áûëè êîììåð÷åñêèìè, òî â ïîãîíå çà âûãîäîé îíè ïîðîé äîõîäèëè äî îòêðîâåííîãî ìàðàçìà îòñóòñòâèå îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åé âîäû ïðèêðûâàëîñü áîäðîé èäååé çàêàëèâàíèÿ è «âûìîðàæèâàíèÿ» ìèêðîáîâ.

Âî âñåõ ñàíàòîðèÿõ, ïîñêîëüêó ýòî áûëè ëå÷åáíûå çàâåäåíèÿ, áûëà ñòðîãàÿ äèñöèïëèíà è ðåæèì, è îò áîëüíûõ òðåáîâàëîñü íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå âñåõ ïðàâèë. Íî, íåñìîòðÿ íà íàäçîð ñî ñòîðîíû ìåäïåðñîíàëà, ïàöèåíòû, îáæèâøèñü, íà÷èíàëè âåñòè ñåáÿ êàê øêîëüíèêè, íàðóøàÿ ðåæèì, òàñêàÿ çàïðåùåííóþ âûïèâêó ê ñåáå â íîìåðà, ñáåãàÿ âðåìÿ îò âðåìåíè, âëþáëÿÿñü è âåäÿ âðàæäó ñ ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì.  òî âðåìÿ êàê â ñàíàòîðèÿõ äëÿ ïðèâèëåãèðîâàííûõ áîãà÷åé íà âñå ýòè âûõîäêè ñìîòðåëè ñêâîçü ïàëüöû, âðåìåíàìè æóðÿ è ãðîçÿ ïàëü÷èêîì, â ìóíèöèïàëüíûõ äèñïàíñåðàõ çà òàêèå âûõîäêè ìîãëè çàïðîñòî âûãíàòü.

Ïàöèåíòû â ñâîèõ ñàíàòîðèÿõ áûëè íàñòîëüêî îòîðâàíû îò «íàñòîÿùåé» æèçíè, ÷òî èì íå îñòàâàëîñü íè÷åãî äðóãîãî, êàê îðãàíèçîâàòü ñâîå ñîáñòâåííîå, îáîñîáëåííîå, îáùåñòâî, ãäå áîëåçíü ñòàâèëàñü âî ãëàâó óãëà è áûëà òåì, ÷òî ñâÿçûâàëî èõ âñåõ. Î òóáåðêóëåçå íå ãîâîðèëè â îòêðûòóþ, íå óïîìèíàëè î ñìåðòè è ãîâîðèëè î ñêîðåéøåì èçëå÷åíèè. Âñåõ, êòî òàê èëè èíà÷å ïîêèäàë ñàíàòîðèé ïðåäàâàëè çàáâåíèþ. Ëå÷åíèå â ñàíàòîðèè ìîãëî äëèòüñÿ äî íåñêîëüêèõ ëåò, è â ýòîò ïåðèîä î÷åíü ñèëüíî èñòîí÷àëèñü ðîäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó áîëüíûìè è èõ áëèçêèìè. Áîëüíîé çàâèäîâàë çäîðîâûì, æèâøèì ïîëíîé æèçíüþ ãäå-òî òàì, âíèçó, çäîðîâûå èñïûòûâàëè ðàçäðàæåíèå ïî ïîâîäó ñâîèõ áîëüíûõ ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå ÿâëÿëèñü íåõèëîé ñòàòüåé ðàñõîäîâ è ñ÷èòàëèñü óãàñàþùèìè áåçäåëüíèêàìè.

Áîëüíûõ ðàçðåøàëîñü íàâåùàòü è äëÿ íèõ ñîçäàâàëèñü îòäåëüíûå ãîñòèíèöû. Íî, ïîñêîëüêó ïàöèåíòû ÷àùå âñåãî â òå÷åíèè äíÿ áûëè çàíÿòû íà ïðîöåäóðàõ, òî âèçèòû ÷àñòî ñîêðàùàëèñü, ëèáî áëèçêèì ïðèõîäèëîñü ñåáÿ ðàçâëåêàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

ýòîò ïåðèîä íà÷èíàþò ðàçâèâàòüñÿ çèìíèå âèäû ñïîðòà, êîòîðûìè çàíèìàþòñÿ ðîäñòâåííèêè áîëüíûõ. ×àñòî ñëó÷àëîñü òàê, ÷òî çäîðîâûå ïîñòåïåííî ïåðåõîäèëè â ðåæèì «áîëåçíè» è îñòàâàëèñü â ñàíàòîðèè, íî óæå íà ëå÷åíèè.

Îäíàêî âñåìó ïðèõîäèò êîíåö. Ñ èçîáðåòåíèåì àíòèáèîòèêîâ ñàíàòîðèè ïîñòåïåííî íà÷èíàþò çàãèáàòüñÿ. Áûë ïðîâåäåí ýêñïåðèìåíò, äîêàçûâàþùèé, ÷òî ëþäè ïðèíèìàþùèå àíòèáèîòèêè íàõîäÿñü íà äîìàøíåì ëå÷åíèè èçëå÷èâàëèñü çà òîò æå ñðîê, ÷òî è áîëüíûå ïðèíèìàâøèå àíòèáèîòèêè â ñàíàòîðèè. À åñëè òàê òî çà÷åì êóäà-òî åõàòü è ïëàòèòü çà ýòî øàëüíûå äåíüãè?

Источник

Содержание:

- Введение. О спелеотерапии

- Дуздаг

- Березники

- Величка

- Солигорские соляные копи

- Солотвино

- Салина Турда

- Чон-Туз

Методика лечения и профилактического оздоровления при помощи микроклимата естественных соляных пещер известна уже на протяжении многих лет. Зарождение этого направления в медицине произошло еще в середине XIX века, когда была открыта первая соляная лечебница в польской шахте «Величка».

Сегодня соляные шахты в разных уголках нашей планеты активно используются в лечебных целях. Данная методика лечения называется спелеотерапией. Вдыхание насыщенного соляного аэрозоля способствует профилактике респираторных заболеваний, устранению аллергических проявлений любой природы, стимулирует защитные силы организма.

Невероятный целебный эффект от пребывания в соляных шахтах привел к быстрому росту популярности этого метода в Европе, а впоследствии – на территории бывшего СССР. Сегодня природные соляные пещеры активно используются для проведения оздоровительных и лечебных сеансов спелеотерапии, а основным терапевтическим фактором является их уникальный естественный микроклимат.

Местом расположения лечебных камер служат природные соляные шахты, где круглый год поддерживается особая концентрация микрочастиц соли в воздухе.

Кроме того, в пещерах всегда стабильная температура и уровень влажности, что в сочетании с полным отсутствием аллергенов и патогенных микроорганизмов создает идеальную терапевтическую среду.

Натуральные способы лечения с использованием природных ресурсов сегодня востребованы в разных областях медицины, ведь многие препараты имеют побочные действия. Природная соляная пещера – это уникальный способ оздоровить организм, избавиться от аллергии, укрепить иммунитет. Без лекарств и побочных эффектов.

Спелеотерапия послужила основой для создания галотерапии — немедикаментозного метода лечения и профилактики. Основное отличие этих методик в том, что при реализации метода галотерапии целебный микроклимат, идентичный природному, создаётся искусственно в помещении с помощью специального оборудования — галогенератора, в спелеотерапии микроклимат создан самой природой.

Соляные курорты (спелеолечебницы) России и зарубежья

Дуздаг (Азербайджан)

Фотографии с сайта https://www.duzdag.com/

Дуздаг — нахичеванская лечебница в Закавказье, действующая с 1979 г. Очаги исцеления расположены на высоте 1173 м над уровнем моря, в 12 км от г. Нахичевань, в двух горных цехах на расстоянии 300 м от входа, в девяти отработанных пластах. Палаты находятся на глубине 300 м.

Особенность физиотерапевтического центра Дуздаг в Нахичевани заключается в горизонтальном расположении шахт. Пациенты, спускаясь в подземную часть лечебницы, успевают адаптироваться. Кроме того, там грамотно организована вентиляция, отсутствуют споры грибков и аллергены. Количество бактерий на кубический метр в 10 раз меньше, чем над землей. Воздух насыщен ионами натрия и хлора. Показатели микроклимата:

- температура — 18-20 градусов;

- влажность — 25-50 %;

- барометрическое давление — 740 мм рт. ст.

Показаниями к лечению в соляных пещерах Дуздаг являются аллергии и заболевания органов дыхания в стадии ремиссии: астма, предастма, хронические бронхиты, обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, риносинусопатия и др. У детей улучшение наступает через четыре-пять дней, у взрослых — через две недели терапии. Пройти лечение в природной соляной пещере Дуздаг приглашает отель одноименного терапевтического центра, расположенный в 12 км от г. Нахичевань; вместимость — 324 гостя.

Дуздаг считается санаторием № 1 в мире по статистике излечиваемости от заболеваний и по ценам.

Березники (Россия)

Фотографии с сайта https://uralmines.ru/na-dne-drevnego-morya/

В небольшом российском городе Березники соляные пещеры функционировали с 1977 г. в течение 30 лет. Добыча соли в регионе велась очень давно — с XVII в., из-за чего под городом располагается запутанная сеть выработок Верхнекамского месторождения калийных солей. Подземные лабиринты чрезвычайно красивы, но сегодня они являются направлением только для туристических экскурсий.

Действовавшая здесь сильвинитовая спелеолечебница (на базе природных натриевых и калийно-магнитовых солей) прекратила свою работу из-за затопления калийного рудника. Остались результаты 15-летних наблюдений, доказывающие мощный терапевтический эффект спелеотерапии в данном регионе:

- улучшение у больных бронхиальной астмой — 85 %;

- из них с тяжелой формой — 42 %;

- положительный эффект сохранялся в течение 1-3 лет — 92 %.

Несмотря на то что соляные шахты в г. Березники не функционируют, в городе работают оздоровительные спелеокабинеты с интерьерами, выложенными сильвинитовыми блоками. В частности, такой кабинет имеется в детском санатории «Росинка».

Наземные соляные шахты в виде готовых физиотерапевтических кабинетов «под ключ» получили название «Березниковский бренд» и стали в Пермском крае популярным направлением развития малого бизнеса.

Величка (Польша)

Фотографии с сайта https://www.wieliczka.ru

В Соляных шахтах Велички добыча каменной соли велась еще две тысячи лет назад. Первая лечебница в этих шахтах открылась еще в 1836 году (Подробнее про историю этой лечебницы читайте в статье «Феликс Бочковский – первооткрыватель галотерапии»). Терапевтический эффект соли был официально признан в 1970 г., в результате чего город обрел статус здравницы, а позже на территории шахты построили Подземный реабилитационно-лечебный центр на глубине 135 м под землей. Расстояние до центра Кракова — 10 км.

Лечебное действие соляной шахты Величка основано на особом микроклимате, высокой влажности, уникальном составе аэрозоля воздуха (хлориды магния, натрия и кальция), а также на отсутствии аллергенов и бактериального загрязнения. Показатели микроклимата:

- температура воздуха — 10-12 градусов;

- влажность — 80 %;

- рН = 4,5, с бактериостатическими свойствами.

Спелеотерапия в соляной шахте Велички рекомендуется при заболеваниях дыхательной системы и болезнях аллергического характера. Подземный реабилитационно-лечебный центр, сертифицированный по ISO 9001:2000, принимает детей и взрослых. В Соляных копях Велички можно пройти семидневные оздоровительные программы (минимальная продолжительность), разработанные с учетом особенностей различных недугов.

Шахты являются памятником духовной и материальной культуры поляков и находятся под патронажем ЮНЕСКО.

Солигорские соляные копи (Беларусь)

Фотографии с сайта https://speleo.by/

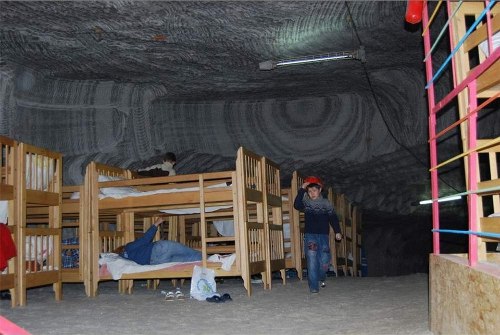

Спелеолечение в Беларуси — это, в первую очередь, солигорские шахты. Метод стал развиваться в республике с 1990 г. на базе предприятия «Беларуськалий». Спелеолечебница функционирует в г. Солигорске, в 140 км от Минска, на глубине 420 м под землей. Воздух в шахте насыщен ионами калия, натрия и магния.

Настоящий солигорский санаторий в шахтах действует под эгидой Республиканской больницы спелеолечения. Уникальность спелярия заключается в сочетании пластов галита и сильвинита, способствующем разжижению мокроты и эвакуации ее из дыхательных путей. Подземная часть лечебницы имеет два отделения — на 120 и 130 мест соответственно. Показатели микроклимата:

- температура — 16-17 градусов;

- влажность летом — 63-80 %;

- влажность зимой — 48-78 %;

- высокая ионизация воздуха — 2,19-2,62*103 в 1 куб. см.

Солигорские соляные пещеры можно посетить, купив курс лечения в государственной Республиканской больнице спелеолечения. Терапия в подземном комплексе показана при следующих заболеваниях: бронхиальная астма, бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, аллергия.

В больнице действует наземное отделение, где созданы условия для бережного лечения самых маленьких пациентов в возрасте до 3 лет.

Солотвино (Украина)

Фотографии с сайта https://guide.karpaty.ua

В поселке Солотвино соляные шахты являются единственными на территории Украины, но известность их давно перешагнула границы страны. Высокоминерализованный (31 г/л) раствор соленых озер относится к хлоридно-натриевым минеральным водам и содержит сицилий, бром, рубидий, цезий. Поселок расположен в предгорьях Карпат, на границе с Румынией. Впервые больных аллергией стали лечить здесь в 1968 г., и с тех пор популярность спелеологии как метода немедикаментозной реабилитации стремительно выросла.

Микроклимат соляной шахты в Солотвино:

- температура воздуха — 22-23 градуса;

- влажность — 22-60 %, в зависимости от сезона года;

- атмосферное давление — 750-775 мм рт. ст.

Имеется широкий спектр показаний к лечению в соляных копях Украины: аллергические заболевания, болезни дыхательных путей, проблемы с суставами, дерматиты, экзема, псориаз. Аллергологическая больница вместимостью 260 человека проработала с 1976 по 1991 годы и закрылась, успев поставить на ноги около 40 000 пациентов. Сегодня в Солотвино соляные пещеры не функционируют из-за аварийного состояния шахт — спуски в них стали опасными для жизни.

Химический анализ рапы (ила) солотвинских озер показывает, что содержание целебных солей в ней выше, чем на Мертвом море в Израиле.

Салина Турда (Румыния)

Фотографии с сайта https://salinaturda.eu

Соляные шахты Салина Турда, когда-то заброшенные, ныне превращены в полноценный подземный оздоровительный центр в 35 км от старинного румынского города Клуж-Напока (Трансильвания). Первые упоминания о добыче соли здесь датируются 1271 годом. Лечебными факторами являются благоприятное сочетание температуры воздуха и влажности, благотворно воздействующее на дыхательные пути; наличие в воздухе солевых аэрозолей в виде твердых микрочастиц; крайне высока стерильность воздуха. Показатели микроклимата:

- температура — 11-12 градусов во всех точках шахты;

- влажность — 72-83 %;

- незначительное движение воздуха — от 0,02 до 0,64-0,70 м/с, в зависимости от помещения.

В Салина Турда (Румыния) действуют наземный стационар «Мина Гизела» (Mina Ghizela) и подземный «Мина Рудольф» (Mina Rudolf). Показания к лечению: аллергические риниты и риносинуситы, полипы, склонность к респираторным инфекциям, астма, бронхиты, обструктивная бронхопневмония, кожные заболевания.

Внутри шахты есть огромное колесо обозрения, откуда открываются фантастические виды. Стоимость билета — 1 евро.

Чон-Туз (Киргизия)

Чон-Туз — спелеологический санаторий на территории Нарынской области Киргизии, функционирующий с 1980 г. Подземный стационар действует в горизонтальной галерее длиной 500 м, вырубленной в горе Кек-Тоо на высоте 2100 м над уровнем моря.

Лечебный эффект шахт Чон-Туз в Киргизии заключается в повышенной концентрации в воздухе аэроионов натрия, хлора и микрокристаллов соли (5-10 мг/м³). Причем большая часть из них имеет размеры 5 мкм, позволяющие проникать в бронхи. Воздух лечебницы практически лишен бактерий, аллергенов растительного и животного происхождения и очищается путем естественной вентиляции. Показатели микроклимата:

- температура — 8-10 градусов;

- барометрическое давление — 600 мм рт. ст.;

- влажность воздуха — 45-65 %.

Лечение в соляной пещере Чон-Туз показано больным бронхиальной астмой, аллергией, неврозами. Спелеолечебница функционирует под названием санаторий «Чон-Туз» по адресу: Нарынская область, Кочкорский район, с. Кочкорка.

Лечебная природная соль в Кочкорской котловине сформировалась 40 миллионов лет назад. Не зря Чон-Туз в переводе с киргизского означает «большая соль».

(16 оценок, среднее: 4,94 из 5)

Загрузка…

Источник