Снижение пневматизации пазух носа это гайморит

Пневматизация пазух носа – термин, обозначающий медицинское понятие, часто используемое при описании рентгеновского снимка носовых пазух. Для врача такое изображение служит средством обнаружения и обозначает места воспалительных процессов, отеков слизистой и гнойной жидкости у больного с диагнозом синусит.

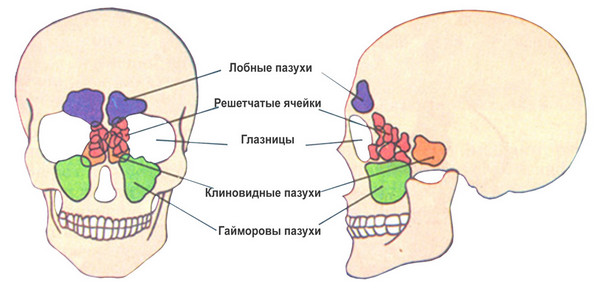

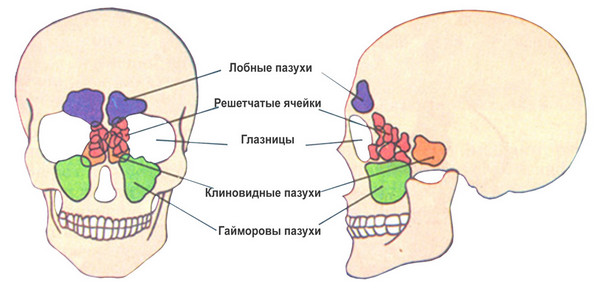

Лицевые кости не имеют сплошной структуры, в их строении выделяют полости, отличающиеся формами и размерами. Они имеют сложную конструкцию и служат для выполнения нескольких важных функций:

- обеспечение организма достаточного количества кислорода;

- согревание поступающего в органы дыхания воздуха;

- очищение от пыли и различных загрязнений;

- обеспечение способности распознавать запахи.

Пневматизация означает степень заполнения воздухом носовых придатков. При отсутствии нарушений человек не испытывает дискомфортных ощущений. Слизистая оболочка вырабатывает незначительное количество слизи, которая способствует увлажнению поступающего в легкие воздуха. При отклонении от нормы происходит увеличение или снижение пневматизации, что имеет значение при диагностике заболевания.

Если придаточные пазухи носа пневматизированы, то пациент испытывает затруднения дыхания, головные боли, неприятные ощущения возле переносицы. Может повышаться температура тела на фоне воспалительных заболеваний.

Основные причины нарушений

Форма и строение околоносовых пазух у каждого человека уникальны. Причины нарушения пневматизации могут быть врожденными, но чаще всего являются следствием проникновения в полость носового прохода вирусов и микроорганизмов, результатом которого является появление насморка и заложенности носа. Появление вазомоторного ринита приводит к набуханию носового прохода и отечности из-за нарушения тонуса сосудов.

При нарушении ППН часто наблюдается отечность в области носа и век. Человек начинает испытывать головные боли, ощущение давления. Симптомы способны усиливаться при наклоне головы. У больного усиливается слезотечение и повышается температура. При инфекции бактериальной природы появляются зеленые выделения с частицами гноя.

Основными причинами пневматизации являются:

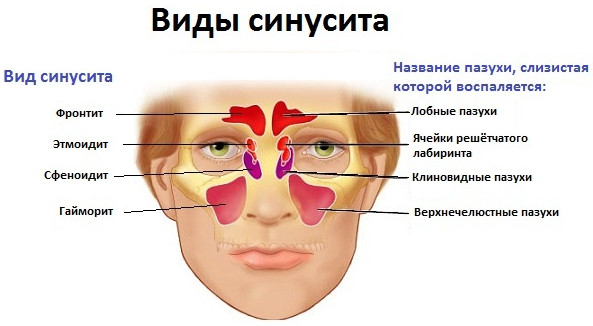

- гайморит — вызывает воспаление гайморовых пазух, которое бывает вирусного, антибактериального или аллергического происхождения;

- фронтит — происходит воспаление лобных пазух;

- этмоидит — связано с воспалением слизистой поверхности решетчатых, сопровождается болевыми ощущениями в месте переносицы и затылка;

- ринит — воспаление слизистой, которое происходит в силу действия различных причин;

- пансустит — наличие воспалительных процессов во всех носовых пазухах носа;

- киста, появление образований — нарушают нормальное прохождение воздуха и удаляются операционным путем.

Нарушение может быть связано с врожденной патологией, развивающейся на фоне нарушений строения лицевых костей или сужением в носовом проходе.

Как диагностируется?

Направление на диагностическое обследование, и дальнейший курс лечения назначает врач отоларинголог. На первичном осмотре специалист делает пальпацию, определяет болезненные области, выявляет анамнез. Нарушение пневматизации верхнечелюстных пазух определяется при помощи рентгена. При воспалительном процессе области с нарушенной пневматизации затемнены. При наличии гноя снимок покажет полное затемнение.

При проведении оценки состояния пациента врач учитывает возрастные особенности. У ребенка до 2 лет наблюдаются только гайморовы пазухи, а к 12 годам все придаточные пазухи полностью развиты.

Измерение объема, поступаемого в легкие больного, не производится. Часто проводится инструментальное исследование, которое позволяет оценить степень нарушения состояния слизистой и каналов. Такой способ позволяет определить наличие наростов и нарушений в структуре костных тканей.

Какой диагноз может быть поставлен

При выявлении воспалительного процесса или подозрениях на возможность осложнений врач назначает обследование. Пневматизация придаточных пазух носа показать результат в виде постановки диагноза:

- снижена;

- сохранена;

- повышена.

Уровень наполненности воздухом сравнивается со здоровой областью или с прозрачностью орбиты. Последний показатель считается неизменным, поэтому чаще всего используется при оценке снимка. Пневматизация пазух носа сохранена означает, что система работает нормально и значит воспалительные процессы отсутствуют.

Снижение означает существование патологического и воспалительного процесса. Наиболее частой причиной является воспаление гайморовых пазух. В число распространенных причин входит:

- инфекционные заболевания полости рта, зубов, кариес;

- киста;

- наличие жидкости с гноем;

- недоразвитость внутренней полости.

Повышенная пневматизация требует проведения ряда дополнительных исследований. Часто такой показатель говорит о проблемах в функционировании эндокринной системы, в результате чего развивается гигантизм или акромегалия.

Основные способы лечения

Все патологические изменения, связанные с нарушениями пневматизации, хорошо поддаются лечению. Применяемый метод зависит от причины и природы появления патологических изменений. При воспалении и выявлении жидкости назначаются антибиотики.

Эффективны следующие препараты:

- Амоксициллин.

- Амоксиклав.

- Сумамед.

Дозировку препаратов определяет лечащий врач на основании данных рентгеновского снимка и тяжести протекания заболевания. Локальное лечение предполагает использование гормональных препаратов, обладающих противовоспалительным эффектом. Они могут быть в виде спрея, мази или капель. Назначаются промывания носовых пазух препаратами на основе морской воды.

Если пневматизация снижена, то сопутствующим симптомом является заложенность носа, для исключения которой назначаются сосудосуживающие средства. В состав чаще всего входит:

- ксилометазолин;

- оксиметазолин;

- фенилэфрин.

Содержание таких компонентов в составе препарата позволяет быстро снять отечность. Существенным недостатком таких лекарств считается эффект привыкания, в результате которого в дальнейшем средство перестает действовать.

В сложных случаях применяется оперативное хирургическое вмешательство. Прокол пазух способствует извлечению жидкости, и позволяет обеспечить доступ к месту воспаления лекарству. Киста и образования удаляются только посредством хирургической операции.

Источник

Пневматизация пазух носа , это характеристика результатов рентгенологического обследования. По этому показателю можно выявить наличие воспалительного процесса в околоносовых полостях, отек слизистой оболочки, скопление экссудата или гноя, возникновение кисты и другие патологические состояния.

Виды пневматизации носовых пазух

Что это такое , пневматизация придаточных пазух носа? Это наполнение синусов воздухом, которое возможно вследствие прямого сообщения с носом. Этот процесс участвует в дыхании.

Полости находятся на лицевой части черепа, в зависимости от места расположения их делят на следующие виды:

- гайморовы пазухи,

- лобные синусы,

- клиновидная пазуха,

- решетчатая полость.

Полости носа выполняют важную роль в функционировании организма человека. Они участвуют в дыхании, эффективно увлажняют, хорошо согревают и очищают вдыхаемый воздух, защищают от попадания на слизистую оболочку крупных частиц с помощью защитного механизма , чихания. Обеспечивают хорошее обоняние, позволяют различать запахи. Участвуют в формировании голоса и его тембра.

По результатам рентгенологического исследования пневматизация пазух может быть определена как повышенная или сниженная. Если она сохранена, это значит, что нарушений нет.

Степень наполненности воздухом синусов оценивается в сравнении со здоровой стороной (верхнечелюстные пазухи) или прозрачностью орбиты. Именно последний показатель лучше всего брать за основу при оценке результатов обследования, поскольку он является неизменным. Если в описании снимка указано, что пневматизация, или наполненность воздухом пазух носа, не нарушена, можно не беспокоиться.

Кроме того, обязательно берется во внимание возраст пациента. Ведь степень наполненности воздухом синусов у взрослых и детей может значительно отличаться, что связано с анатомическими особенностями.

Когда возникает сниженная или повышенная пневматизация

Это состояние наблюдается при развитии воспалительного процесса в пазухе, скоплении жидкости (экссудата, гноя), возникновении кисты или их врожденном недоразвитии.

В зависимости от того, в какой полости локализуется воспалительный процесс, может быть диагностирован:

- гайморит,

- фронтит,

- этмоидит,

- сфеноидит.

Также может быть диагностирован пансинусит , состояние, при котором в воспалительный процесс вовлечены все придаточные пазухи носа. Как правило, именно в этом случае существует самый большой риск возникновения осложнений.

Чаще всего встречается воспаление лобных полостей или верхнечелюстных. Это связано с особенностями их размещения. Для постановки диагноза требуется проведение рентгенологического обследования. Снижение пневматизации гайморовых пазух дает возможность окончательно убедиться в этом диагнозе. В основном причиной возникновения заболевания является проникновение в полость разнообразных вирусов или бактерий, переохлаждение.

Если воспалительный процесс сопровождается скоплением экссудата или гноя, на рентгенограмме можно рассмотреть его уровень относительно носовой полости. При этом в нижней части синуса воздух будет отсутствовать. Это можно заметить только при вертикальном положении пациента во время проведения исследования. В воспалительный процесс могут быть вовлечены как обе околоносовые полости, так и одна.

Существуют и другие причины этого состояния. Такое нарушение, как снижение пневматизации верхнечелюстных пазух носа, может развиваться в результате заболеваний зубов. Это происходит из-за тонкой перегородки между ними. Во время лечения зубов частички лекарственных средств и пломбировочного материала могут проникать в полость. Эти чужеродные вещества провоцируют возникновение воспалительного процесса.

Фронтальный носовой синус и другие придаточные пазухи также характеризуются снижением пневматизации при возникновении в них воспалительного процесса. Поэтому рентгенологический метод исследования является одним из главных способов установления диагноза. При этом должны учитываться не только его результаты, но и наличие жалоб у больного на ухудшение состояния здоровья.

Если верхнечелюстные синусы пневматизированы сверх нормы, это может свидетельствовать о том, что у пациента присутствуют серьезные заболевания эндокринной системы. Поэтому дальнейшее лечение должен проводить не ЛОР-врач, а профильный специалист. Чаще всего это состояние наблюдается при наличии у человека таких патологий, как гигантизм и акромегалия.

Источник

25 декабря 201864570 тыс.

Общие сведения об этой группе заболеваний, а также о строении и функциях околоносовых придаточных пазух (параназальных синусов) представлены в обзорном материале «Синусит».

Воспаление гайморовых, т.е. верхнечелюстных воздухоносных пазух встречается чаще всех прочих синуситов, вместе взятых. Согласно современным данным, гайморит (максиллярный синусит, максиллит) составляет 55-75% всех регистрируемых синуситов. Этому способствуют размеры и анатомическое строение гайморовых пазух: они расположены в верхнечелюстной кости по обе стороны от крыльев носа, сообщаются со средним носовым ходом через соустье в узкой полулунной расщелине и являются самой крупной парой параназальных синусов.

Реальную распространенность гайморитов оценить весьма сложно: во многих случаях воспаление длительное время остается бессимптомным и, соответственно, не попадает в поле зрения оториноларинголога. Кроме того, значительная часть населения верует в то, что гайморит возможно излечить самостоятельно в домашних условиях. Отчасти это связано с опасениями получить крайне неприятное и болезненное лечение, отчасти – с назойливой пропагандой бесчисленных внемедицинских и откровенно мракобесных методов. Так или иначе, высокая частота встречаемости осложненных и запущенных форм свидетельствует о том, что с гайморитом к врачу обращаются существенно реже, чем следовало бы объективно.

Следует отметит, возвращаясь к эпидемиологическим аспектам, что в силу указанных причин оценки отличаются большим разбросом. Если учитывать острые и хронические формы, локальные и генерализованные поли-, геми- и пансинуситы, а также недиагностированные случаи, то распространенность гайморитов в общей популяции составит, по-видимому, не менее 10-13%. Подростки болеют реже взрослых, а у детей дошкольного возраста гайморит встречается крайне редко (из-за инфантильности строения пазух, формирование которых завершается гораздо позже). Зависимость от пола также оценивается неоднозначно: сообщается, в частности, о полутора-двукратном преобладании женщин среди больных гайморитами, однако другие источники это не подтверждают. Сезонные колебания заболеваемости, напротив, ни у кого не вызывают сомнений, учитывая изложенные ниже особенности этиопатогенеза.

Причины

Все синусы изнутри покрыты слизистой оболочкой. В норме она тонка (примерно как папиросная бумага), однако при воспалении и отеке может утолщаться в десятки раз, что зависит от изначального состояния ткани и интенсивности иммунно-воспалительной реакции. Просвет канала, посредством которого гайморова пазуха сообщается с полостью носа, в этом случае резко сокращается или перекрывается полностью. Соответственно, в недостаточно вентилируемой или герметично закупоренной пазухе создаются идеальные условия для бурного размножения патогенных микроорганизмов, нагноения и скопления экссудата.

Абсолютное большинство гайморитов и, вообще, синуситов начинается как осложнение острой респираторной вирусной инфекции, причем доля вирусной этиологии в последнее время устойчиво возрастает. Увеличивается также частота бактериальных, грибковых и комбинированных инфекций с вирусным началом. В частности, почти все госпитальные гаймориты (вызванные больничной микрофлорой при лечении в стационаре) носят полимикробный или смешанный характер.

Чаще всего патоген проникает в максиллярный синус восходящим путем из инфицированной носоглотки; этому чрезвычайно благоприятствует привычка к постоянному интенсивному высмаркиванию. Возможен также гематогенный или лимфогенный путь распространения (разнос инфекции с кровью или лимфой), особенно при наличии инфекционных очагов в непосредственной близости.

Особую проблему составляет одонтогенный (досл. «происходящий от зубов») гайморит, на долю которого приходится от 10 до 20 процентов всех случаев. Причиной выступает нелеченный кариес, прикорневые гнойно-воспалительные процессы в зубах верхней челюсти, периодонтиты, периоститы и пр. Кроме того, нижняя стенка гайморовой пазухи, достаточно тонкая и хрупкая, нередко перфорируется при удалении зуба, депульпации, пломбировании канала и других аналогичных процедурах, вследствие чего в пространство синуса может попасть гной, кровь, отломок зуба, пломбировочный материал и т.п.

Развитию гайморита способствуют искривление носовой перегородки, челюстно-лицевые травмы, индивидуальные особенности строения верхних дыхательных путей, аденоиды и другие гиперпластические разрастания, частые назофарингиты, хронический тонзиллит, аллергический ринит, неоплазии и любые прочие факторы, затрудняющие носовое дыхание, вентиляцию пазух и отток слизистого секрета. Очень плохо на состоянии слизистых оболочек сказывается бездумное злоупотребление сосудосуживающими каплями: такая практика быстро приводит к тканевой дегенерации, атрофическому истончению и функциональной несостоятельности ткани.

К менее специфическим факторам риска относятся ослабление иммунитета, переохлаждения, курение, гиповитаминозы.

Симптоматика

По типу течения гаймориты могут быть острыми или хроническими, по масштабу – односторонними (чаще это одонтогенные и/или грибковые) или двусторонними. Следует отметить также, что в большинстве случаев имеет место полисинусит, т.е. одновременное воспаление разных пазух, чаще всего верхнечелюстных и этмоидальных (см. «Этмоидит»).

Классическая симптоматика гайморита включает ощущения тяжести в области пазух, заложенность носа, – вплоть до невозможности носового дыхания, – снижение обонятельной чувствительности, головные боли (ближе к вечеру головная боль обычно усиливается). Иногда отмечается слезотечение и светобоязнь, гнусавость речи. Очень характерным признаком гайморита является истечение экссудата из носа при наклоне головы вперед, которое невозможно сдержать способом, рефлекторно применяемым при обычном насморке в отсутствие носового платка.

Консистенция, вязкость, цвет, запах отделяемого широко варьируют в зависимости от конкретного патогена, характера и интенсивности воспалительного процесса.

Нередко отмечается бледность и отечность кожных покровов, болезненность в области воспаленной пазухи, периорбитальные отеки.

При остром гайморите, как и при обострениях хронического, доминировать может общетоксическая симптоматика: недомогание, слабость, повышение температуры (как правило, незначительное), нарушения сна, снижение умственной и физической работоспособности, аппетита, настроения.

Острый гайморит протекает с преобладанием катаральных явлений, интенсивным образованием жидкого или слизисто-гнойного экссудата. Длительно протекающий хронический гайморит приводит к тем или иным патологическим изменениям в тканях (полипозная, гнойно-полипозная, гиперпластическая, реже кистозная, изредка атрофическая или некротическая формы

Верхнечелюстные синусы иннервированы сравнительно бедно, поэтому в ряде случаев вялый инфекционно-воспалительный процесс может долго оставаться практически бессимптомным. Однако при активизации патогена в благоприятных для него условиях, герметизации пазухи и бурном нагноении – гайморит клинически манифестирует, и ситуация может быстро обостриться.

Игнорирование симптоматики, запоздалое обращение за помощью, самолечение, неадекватная терапия (напр., неудачное «разведочное» назначение антибиотиков), – все это создает вполне реальный риск развития тяжелых, жизнеугрожающих или фатальных осложнений, учитывая анатомическую позицию гайморовых пазух. Рядом находятся органы слуха и зрения, вокруг – множество желез, кровеносных сосудов, нервных путей и сплетений, лимфатических узлов и протоков; за сравнительно тонкой костной перегородкой расположен головной мозг. Экспериментировать с гайморитом и испытывать судьбу, право, не стоит: в числе регистрируемых осложнений значатся отит, менингоэнцефалит, абсцессы мозга, разлитые гнойные воспаления глазной орбиты, сепсис, поражения миокарда, почечная недостаточность.

Диагностика

Помимо стандартного ЛОР-осмотра (сбор жалоб и анамнеза, рино-, фаринго-, отоскопия) при подозрении на гайморит назначается, в первую очередь, рентгенография. Если информативность снимков оказывается недостаточной, назначают КТ или МРТ. По мере необходимости производят лабораторные анализы (в том числе бактериологический, иммунологический, гистологический и т.п.).

Лечение

Печально известный «прокол» (пункция верхнечелюстной пазухи), который иному больному во времена назначали десятками раз и который, надо признать, является одной из главных причин избегания медицинской помощи, в настоящее время перестает быть методом выбора и вытесняется более щадящими подходами. В России, к сожалению, этот процесс идет не так быстро, как в странах Запада, однако общая тенденция именно такова.

С другой стороны, первоочередной задачей во всех случаях является восстановление нормальной вентиляции пазухи, эвакуация скопившегося содержимого, антисептическая обработка, – после чего принимаются меры по устранению воспалительных явлений, эрадикации патогена(ов), коррекции анатомических условий, способствующих рецидивам гайморита. Последнее в особенности касается больных зубов, искривленной перегородки, хронического тонзиллита, аденоидов, назальных полипов: отказ от активного лечения и выжидательная тактика могут превратить лечение хронического гайморита в пустую трату времени и денег.

При консервативном лечении, как правило, начинают коротким курсом сосудосуживающих и противовоспалительных препаратов. В зависимости от характера патогена, применяются антибиотики, антимикотики, иммуномодуляторы. В некоторых случаях пазуху дренируют синус-катетером, используют промывание методом «кукушки», вводят протеолитические ферменты, антисептики.

В тяжелых и осложненных случаях производится хирургическое вмешательство – гайморотомия, которая сегодня может быть выполнена, в зависимости от индивидуальных нюансов случая, как открытым, так и эндоскопическим способом с трансназальным доступом.

Возрастающая роль в лечении риносинуситов, прежде всего максиллярных, отводится физиотерапевтическим методам, в том числе санаторно-курортному лечению в местах расположения соляных шахт (спелеотерапия).

Источник