Современное течение бронхиальной астмы

Комментарии

Опубликовано в журнале:

Мир Медицины »» № 6 ’98 »» Новая медицинская энциклопедия Современные представления

Глеб Борисович Федосеев — зав. кафедрой госпитальной терапии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д-р мед. наук, профессор, засл. деятель науки РФ

Мария Анатольевна Петрова — ведущий научный сотрудник Государственного научного центра пульмонологии МЗ России, д-р мед. наук

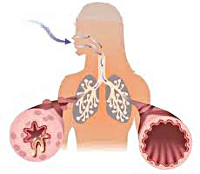

Бронхиальная астма (БА)

представляет собой хроническое заболевание, основой которого является воспалительный процесс в дыхательных путях с участием разнообразных клеточных элементов, в особенности тучных клеток, эозинофилов и Т-лимфоцитов.

Международный консенсус

(GSAM, 1993)

Современные представления о бронхиальной астме

Принципиально важное положение современного представления о БА — признание ведущим звеном патогенеза заболевания хронического персистирующего воспалительного поражения дыхательных путей (оно диктует необходимость раннего выявления этих изменений и проведения противовоспалительного лечения).

Своеобразие воспаления при БА заключается в сочетании иммунологических и неиммунологических механизмов его возникновения.

По мнению большинства исследователей, наследственное предрасположение — основополагающий фактор формирования БА. Эту патологию следует относить к заболеваниям с аддитивно-полигенным типом наследования с пороговым эффектом. Иными словами, множественные наследственные нарушения формируют заболевание под воздействием отрицательных факторов окружающей среды.

Мультифакторные заболевания характеризуются существованием клинического полиморфизма симптоматики. При этом в популяции имеется определенное число клинически здоровых лиц с подпороговым уровнем нарушений. Это положение полностью согласуется с выдвинутой нами ранее концепцией о «биологических дефектах» как первом этапе формирования и развития БА.

Значительное место в этиологии заболевания принадлежит внешним факторам:

- атмосферным загрязнениям,

- профессиональным агрессивным воздействиям,

- повышенному контакту с аллергенами («аллергенный быт»),

- вирусным инфекциям,

- курению (в том числе пассивному) и другим.

Существенное значение в формировании БА играют заболевания внелегочной сферы: поражения верхних дыхательных путей (хронические риносинусопатии, полипоз) и кожных покровов (крапивница, экзема, атонический дерматит), имеющие некоторые общие с БА механизмы патогенеза. У значительной части больных с этой патологией отмечается измененная чувствительность и реактивность бронхов, часто среди родственников встречаются страдающие БА.

Поражения внелегочной сферы в их изолированном варианте можно рассматривать как этап предастмы.

В настоящее время сложным остается вопрос о причинах гетерогенности БА на этапе уже сформировавшегося заболевания.

Течение и лечение БА

Характер течения БА и ее отдаленный прогноз в значительной мере определяются возрастом, в котором возникло заболевание.

У подавляющего большинства детей с аллергической формой заболевания оно протекает относительно легко. Однако, у детей, получающих при БЛ постоянную гормональную терапию (при ее недостаточном объеме), возможно возникновение тяжелых форм БА, выраженных астматических статусов и даже летальные исходы.

Отдаленный прогноз БА, начавшейся в детском возрасте, благоприятен. Как правило, к пубертатному периоду дети «вырастают» из астмы. Тем не менее, у них сохраняется (иногда — бессимптомно) ряд нарушений легочной функции, бронхиальная гиперреактивность, отклонения в иммунном статусе. В литературе имеются указания о неблагоприятном течении БА, дебютировавшей в подростковом возрасте.

Характер развития и прогноз БА, дебютировавшей в зрелом и пожилом возрасте, более предсказуем. Тяжесть течения заболевания определяется, в первую очередь, его формой. Аллергическая БА протекает легче и более благоприятна в прогностическом отношении. «Пыльцевая» астма имеет более легкое течение, чем «пылевая». У заболевших в пожилом возрасте отмечается первично тяжелое течение, особенно у больных с «аспириновой» БА.

Как отмечено в Международном консенсусе, адекватность проводимого лечения является безусловно важным фактором, оказывающим влияние на течение БА и ее отдаленный прогноз. В настоящее время при лечении БА используется так называемый «ступенчатый» подход. Его цель — достижение максимального контроля симптомов заболевания путем подбора оптимальных для данного больного препаратов и их доз, которые дают минимум побочных эффектов. Схематически этот подход может быть изложен следующим образом:

1 СТУПЕНЬ — легкое эпизодическое течение. У больных, относящихся к этой группе, заболевание характеризуется возникновением редких, как правило, кратковременных, минимально выраженных астматических симптомов без существенных функциональных нарушений, возникающих обычно при определенных провоцирующих ситуациях.

Легкую эпизодическую астму следует лечить путем активного выявления провоцирующих факторов и их устранения. Такой подход, значимый и для других групп больных, у пациентов с легкой эпизодической астмой в ряде случаев эффективен без использования каких-либо дополнительных лечебных мероприятий.

При недостаточной его эффективности для снятия симптомов могут быть использованы бета2-агонисты короткого действия, «по требованию». Эти же препараты или кромогликат натрия применяются профилактически перед физической нагрузкой или контактом с аллергеном.

2 СТУПЕНЬ — легкое персистирующее течение. Астма характеризуется легкой, но более отчетливой, клинически и функционально выраженной персистирующей симптоматикой, которая требует активного лечения воспаления в дыхательных путях. Для этой группы больных препаратами выбора должны являться ингаляционные противовоспалительные средства (стабилизаторы мембран тучных клеток). Они назначаются на длительный срок и практически лишены существенных побочных эффектов.

В настоящее время все большее место среди препаратов противовоспалительного действия отводится блокаторам лейкотриеновых рецепторов (аколат).

Кратковременно возникающие ухудшения -приступы удушья или затруднения дыхания — купируются бета2-агонистами короткого действия, которые назначаются не чаще 3-4 раз в сутки. Повышение потребности в бета2-агонистах означает необходимость усиления противовоспалительной терапии.

3 СТУПЕНЬ — течение средней тяжести. Астматические симптомы вариабельны по частоте и тяжести: от относительно легких до значительно выраженных. Функциональные показатели весьма лабильны (ОФВ1 (объем форсированного выдоха за первую секунду) и ПОСвыд. (пиковая объемная скорость выдоха) составляют 60-80% от должных величин, суточный разброс 20-30%).

Терапия больных этой группы должна быть индивидуализированной, с использованием, в различных комбинациях, практически всего арсенала противоастматических средств.

Основная роль отводится противовоспалительным препаратам — в том числе и глюкокортикостероидам (ГКС), назначаемым, как правило, ежедневно, длительно, с последующим подбором индивидуальных поддерживающих доз.

Для контроля над симптомами, особенно ночными, показано использование бронходилатирующих препаратов (b2-агонисты, метилксантины, холинолитики), преимущественно пролонгированного действия. Выбор зависит от эффективности препарата и его переносимости.

4 СТУПЕНЬ — тяжелое течение. Тяжелое течение БА характеризуется непрерывным рецидивированием симптомов болезни, приводящим к нарушениям физической активности и, нередко, инвалидизации пациента. Учитывая значительную выраженность воспалительных изменений, ведущее место в терапии больных этой группы принадлежит ингаляционным ГКС в сочетании с минимальными, индивидуально подобранными дозами системных ГКС, вводимых перорально.

Основной задачей при лечении больных тяжелой БА является снижение потребления ГКС, особенно системных. Это достигается разумным комбинированием их с различными группами бронхолитических препаратов, преимущественно пролонгированного действия.

В ряде случаев снизить дозу ГКС можно применяя их с недокромилом натрия, который обладает высокой противовоспалительной активностью.

В соответствии со ступенчатым подходом к лечению БА при достижении и сохранении стабильных результатов (в течение нескольких недель или месяцев) можно снизить интенсивность медикаментозной терапии до уровня, необходимого для поддержания контроля заболевания («ступень вниз»).

Переход на «ступень вверх» (усиление медикаментозного лечения) необходим при невозможности контроля заболевания на предыдущей ступени при условии правильного выполнения больным назначений врача.

Согласно положениям Международного консенсуса, представленные рекомендации по медикаментозной терапии больных БА являются схемой, отражающей современные, наиболее общие и эффективные подходы к базисному лечению подавляющего большинства пациентов.

Включение в арсенал лечебных мер других лекарственных средств и немедикаментозных методов осуществляется в соответствии с индивидуальными показаниями и противопоказаниями.

Больные БА должны находиться на диспансерном учете у участкового врача, который в случае необходимости консультирует их с пульмонологом и другими специалистами (аллергологом, дерматологом, риноотоларингологом и т. д.), решает вопросы трудоспособности, госпитализации, трудоустройства.

Регулярный обмен информацией между врачом, пациентом и его семьей позволяет:

- создать адекватные представления о характере заболевания,

- помочь пациенту в выполнении индивидуального плана лечения,

- научить его ориентироваться в изменениях своего состояния и правильно на них реагировать.

Пациентов следует знакомить с доступной им популярной медицинской литературой, проводить обучение в системе «астма-школ» и «астма-клубов».

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник

Бронхиальная астма – это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей воспалительного характера. Приступ бронхиальной астмы часто развивается после предвестников и характеризуется коротким резким вдохом и шумным длительным выдохом. Обычно он сопровождается кашлем с вязкой мокротой и громкими свистящими хрипами. Методы диагностики включают оценку данных спирометрии, пикфлоуметрии, аллергопроб, клинических и иммунологических анализов крови. В лечении используются аэрозольные бета-адреномиметики, м-холинолитики, АСИТ, при тяжелых формах заболевания применяются глюкокортикостероиды.

Общие сведения

За последние два десятка лет заболеваемость бронхиальной астмой (БА) выросла, и на сегодняшний день в мире около 300 миллионов астматиков. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний, которому подверженные все люди, вне зависимости от пола и возраста. Смертность среди больных бронхиальной астмой достаточно высока. Тот факт, что в последние двадцать лет заболеваемость бронхиальной астмой у детей постоянно растет, делает бронхиальную астму не просто болезнью, а социальной проблемой, на борьбу с которой направляется максимум сил. Несмотря на сложность, бронхиальная астма хорошо поддается лечению, благодаря которому можно добиться стойкой и длительной ремиссии. Постоянный контроль над своим состоянием позволяет пациентам полностью предотвратить наступление приступов удушья, снизить или исключить прием препаратов для купирования приступов, а так же вести активный образ жизни. Это помогает поддержать функции легких и полностью исключить риск осложнений.

Бронхиальная астма

Причины

Наиболее опасными провоцирующими факторами для развития бронхиальной астмы являются экзогенные аллергены, лабораторные тесты на которые подтверждают высокий уровень чувствительности у больных БА и у лиц, которые входят в группу риска. Самыми распространенными аллергенами являются бытовые аллергены – это домашняя и книжная пыль, корм для аквариумных рыбок и перхоть животных, аллергены растительного происхождения и пищевые аллергены, которые еще называют нутритивными. У 20-40% больных бронхиальной астмой выявляется сходная реакция на лекарственные препараты, а у 2% болезнь получена вследствие работы на вредном производстве или же, например, в парфюмерных магазинах.

Инфекционные факторы тоже являются важным звеном в этиопатогенезе бронхиальной астмы, так как микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности могут выступать в качестве аллергенов, вызывая сенсибилизацию организма. Кроме того, постоянный контакт с инфекцией поддерживает воспалительный процесс бронхиального дерева в активной фазе, что повышает чувствительность организма к экзогенным аллергенам. Так называемые гаптенные аллергены, то есть аллергены небелковой структуры, попадая в организм человека и связываясь его белками так же провоцируют аллергические приступы и увеличивают вероятность возникновения БА. Такие факторы, как переохлаждение, отягощенная наследственность и стрессовые состояния тоже занимают одно из важных мест в этиологии бронхиальной астмы.

Патогенез

Хронические воспалительные процессы в органах дыхания ведут к их гиперактивности, в результате которой при контакте с аллергенами или раздражителями, мгновенно развивается обструкция бронхов, что ограничивает скорость потока воздуха и вызывает удушье. Приступы удушья наблюдаются с разной периодичностью, но даже в стадии ремиссии воспалительный процесс в дыхательных путях сохраняется. В основе нарушения проходимости потока воздуха, при бронхиальной астме лежат следующие компоненты: обструкция дыхательных путей из-за спазмов гладкой мускулатуры бронхов или вследствие отека их слизистой оболочки; закупорка бронхов секретом подслизистых желез дыхательных путей из-за их гиперфункции; замещение мышечной ткани бронхов на соединительную при длительном течении заболевания, из-за чего возникают склеротические изменения в стенке бронхов.

В основе изменений бронхов лежит сенсибилизация организма, когда при аллергических реакциях немедленного типа, протекающих в виде анафилаксий, вырабатываются антитела, а при повторной встрече с аллергеном происходит мгновенное высвобождение гистамина, что и приводит к отеку слизистой бронхов и к гиперсекреции желез. Иммунокомплексные аллергические реакции и реакции замедленной чувствительности протекают аналогично, но с менее выраженными симптомами. Повышенное количество ионов кальция в крови человека в последнее время тоже рассматривается как предрасполагающий фактор, так как избыток кальция может провоцировать спазмы, в том числе и спазмы мускулатуры бронхов.

При патологоанатомическом исследовании умерших во время приступа удушья отмечается полная или частичная закупорка бронхов вязкой густой слизью и эмфизематозное расширение легких из-за затрудненного выдоха. Микроскопия тканей чаще всего имеет сходную картину – это утолщенный мышечный слой, гипертрофированные бронхиальные железы, инфильтративные стенки бронхов с десквамацией эпителия.

Классификация

БА подразделяется по этиологии, тяжести течения, уровню контроля и другим параметрам. По происхождению выделяют аллергическую (в т. ч. профессиональную БА), неаллергическую (в т. ч. аспириновую БА), неуточненную, смешанную бронхиальную астму. По степени тяжести различают следующие формы БА:

- Интермиттирующая (эпизодическая). Симптомы возникают реже одного раза в неделю, обострения редкие и короткие.

- Персистирующая (постоянного течения). Делится на 3 степени:

- легкая — симптомы возникают от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц

- средняя — частота приступов ежедневная

- тяжелая — симптомы сохраняются практически постоянно.

В течении астмы выделяют обострения и ремиссию (нестабильную или стабильную). По возможности контроля над пристпуами БА может быть контролируемой, частично контролируемой и неконтролируемой. Полный диагноз пациента с бронхиальной астмой включает в себя все вышеперечисленные характеристики. Например, «Бронхиальная астма неаллергического происхождения, интермиттирующая, контролируемая, в стадии стабильной ремиссии».

Симптомы бронхиальной астмы

Приступ удушья при бронхиальной астме делится на три периода: период предвестников, период разгара и период обратного развития. Период предвестников наиболее выражен у пациентов с инфекционно-аллергической природой БА, он проявляется вазомоторными реакциями со стороны органов носоглотки (обильные водянистые выделения, непрекращающееся чихание). Второй период (он может начаться внезапно) характеризуется ощущением стесненности в грудной клетке, которое не позволяет дышать свободно. Вдох становится резким и коротким, а выдох наоборот продолжительным и шумным. Дыхание сопровождается громкими свистящими хрипами, появляется кашель с вязкой, трудно отхаркиваемой мокротой, что делает дыхание аритмичным.

Во время приступа положение пациента вынужденное, обычно он старается принять сидячее положение с наклоненным вперед корпусом, и найти точку опоры или опирается локтями в колени. Лицо становится одутловатым, а во время выдоха шейные вены набухают. В зависимости от тяжести приступа можно наблюдать участие мышц, которые помогают преодолеть сопротивление на выдохе. В периоде обратного развития начинается постепенное отхождение мокроты, количество хрипов уменьшается, и приступ удушья постепенно угасает.

Проявления, при которых можно заподозрить наличие бронхиальной астмы.

- высокотональные свистящие хрипы при выдохе, особенно у детей.

- повторяющиеся эпизоды свистящих хрипов, затрудненного дыхания, чувства стеснения в грудной клетке и кашель, усиливающийся в ночной время.

- сезонность ухудшений самочувствия со стороны органов дыхания

- наличие экземы, аллергических заболеваний в анамнезе.

- ухудшение или возникновение симптоматики при контакте с аллергенами, приеме препаратов, при контакте с дымом, при резких изменениях температуры окружающей среды, ОРЗ, физических нагрузках и эмоциональных напряжениях.

- частые простудные заболевания «спускающиеся» в нижние отделы дыхательных путей.

- улучшение состояние после приема антигистаминных и противоастматических препаратов.

Осложнения

В зависимости от тяжести и интенсивности приступов удушья бронхиальная астма может осложняться эмфиземой легких и последующим присоединением вторичной сердечно-легочной недостаточности. Передозировка бета-адреностимуляторов или быстрое снижение дозировки глюкокортикостероидов, а так же контакт с массивной дозой аллергена могут привести к возникновению астматического статуса, когда приступы удушья идут один за другим и их практически невозможно купировать. Астматический статус может закончиться летальным исходом.

Диагностика

Диагноз обычно ставится клиницистом-пульмонологом на основании жалоб и наличия характерной симптоматики. Все остальные методы исследования направлены на установление степени тяжести и этиологии заболевания. При перкуссии звук ясный коробочный из-за гипервоздушности легких, подвижность легких резко ограничена, а их границы смещены вниз. При аускультации над легкими прослушивается везикулярное дыхание, ослабленное с удлиненным выдохом и с большим количеством сухих свистящих хрипов. Из-за увеличения легких в объеме, точка абсолютной тупости сердца уменьшается, тоны сердца приглушенные с акцентом второго тона над легочной артерией. Из инструментальных исследований проводится:

- Спирометрия. Спирография помогает оценить степень обструкции бронхов, выяснить вариабельность и обратимость обструкции, а так же подтвердить диагноз. При БА форсированный выдох после ингаляции бронхолитиком за 1 секунду увеличивается на 12% (200мл) и более. Но для получения более точной информации спирометрию следует проводить несколько раз.

- Пикфлоуметрия. Измерение пиковой активности выдоха (ПСВ) позволяет проводить мониторинг состояния пациента, сравнивая показатели с полученными ранее. Увеличение ПСВ после ингаляции бронхолитика на 20% и более от ПСВ до ингаляции четко свидетельствует о наличии бронхиальной астмы.

Дополнительная диагностика включает в себя проведение тестов с аллергенами, ЭКГ, бронхоскопию и рентгенографию легких. Лабораторные исследования крови имеют большое значение в подтверждении аллергической природы бронхиальной астмы, а так же для мониторинга эффективности лечения.

- Анализа крови. Изменения в ОАК — эозинофилия и незначительное повышение СОЭ — определяются только в период обострения. Оценка газового состава крови необходима во время приступа для оценки тяжести ДН. Биохимический анализ крови не является основным методом диагностики, так как изменения носят общий характер и подобные исследования назначаются для мониторинга состояния пациента в период обострения.

- Общий анализ мокроты. При микроскопии в мокроте можно обнаружить большое количество эозинофилов, кристаллы Шарко-Лейдена (блестящие прозрачные кристаллы, образующиеся после разрушения эозинофилов и имеющие форму ромбов или октаэдров), спирали Куршмана (образуются из-за мелких спастических сокращений бронхов и выглядят как слепки прозрачной слизи в форме спиралей). Нейтральные лейкоциты можно обнаружить у пациентов с инфекционно-зависимой бронхиальной астмой в стадии активного воспалительного процесса. Так же отмечено выделение телец Креола во время приступа – это округлые образования, состоящие из эпителиальных клеток.

- Исследование иммунного статуса. При бронхиальной астме количество и активность Т-супрессоров резко снижается, а количество иммуноглобулинов в крови увеличивается. Использование тестов для определения количества иммуноглобулинов Е важно в том случае, если нет возможности провести аллергологические тесты.

Лечение бронхиальной астмы

Поскольку бронхиальная астма является хроническим заболеванием вне зависимости от частоты приступов, то основополагающим моментом в терапии является исключение контакта с возможными аллергенами, соблюдение элиминационных диет и рациональное трудоустройство. Если же удается выявить аллерген, то специфическая гипосенсибилизирующая терапия помогает снизить реакцию организма на него.

Для купирования приступов удушья применяют бета-адреномиметики в форме аэрозоля, для того чтобы быстро увеличить просвет бронхов и улучшить отток мокроты. Это фенотерола гидробромид, сальбутамол, орципреналин. Доза в каждом случае подбирается индивидуально. Так же хорошо купируют приступы препараты группы м-холинолитиков – аэрозоли ипратропия бромида и его комбинации с фенотеролом.

Ксантиновые производные пользуются среди больных бронхиальной астмой большой популярностью. Они назначаются для предотвращения приступов удушья в виде таблетированных форм пролонгированного действия. В последние несколько лет препараты, которые препятствуют дегрануляции тучных клеток, дают положительный эффект при лечении бронхиальной астмы. Это кетотифен, кромогликат натрия и антагонисты ионов кальция.

При лечении тяжелых форм БА подключают гормональную терапию, в глюкокортикостероидах нуждается почти четверть пациентов, 15-20 мг Преднизолона принимают в утренние часы вместе с антацидными препаратами, которые защищают слизистую желудка. В условиях стационара гормональные препараты могут быть назначены в виде инъекций. Особенность лечения бронхиальной астмы в том, что нужно использовать лекарственные препараты в минимальной эффективной дозе и добиваться еще большего снижения дозировок. Для лучшего отхождения мокроты показаны отхаркивающие и муколитические препараты.

Прогноз и профилактика

Течение бронхиальной астмы состоит из череды обострений и ремиссий, при своевременном выявлении можно добиться устойчивой и длительной ремиссии, прогноз же зависит в большей степени от того, насколько внимательно пациент относится к своему здоровью и соблюдает предписания врача. Большое значение имеет профилактика бронхиальной астмы, которая заключается в санации очагов хронической инфекции, борьбе с курением, а так же в минимизации контактов с аллергенами. Это особенно важно для людей, которые входят в группу риска или имеют отягощенную наследственность.

Источник