Стратегия лечения бронхиальной астмы у детей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ. СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Национальная программа – специализированный документ, отражающий мнение ведущих специалистов, работающих в области бронхиальной астмы. Впервые был создан в 1997 году по инициативе А. Г. Чучалина, став формуляром диагностики, лечения и профилактики БА у детей, адресованным не только специалистам пульмонологам, аллергологам, но и широкому кругу практических педиатров, врачей общей практики.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА у детей заболевание, в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление бронхов с участие ряда клетокэозинофилов, нейтрофилов, тучных клеток, лимфоцитов. Это сопровождается гиперреактивностью дыхательных путей, приступами затрудненного дыхания в результате распространенной бронхиальной обструкции, обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронха.

• БА – одно из самых распространенных хронических заболеваний детского возраста, за последние 20 лет распространенность ее заметно выросла; • гиподиагностика и поздняя диагностика БА остается проблемой современной отечественной педиатрии; • БА у детей является серьезной медико-социальной и экономической проблемой; • в числе факторов риска смерти от БА – тяжелое течение болезни, врачебные ошибки (неправильная терапия, отсутствие плана лечения и письменных рекомендаций для больного), низкий социальный статус семьи больного; • начавшись в детстве, БА у многих продолжается в зрелом возрасте.

Особенности клиники и диагностики БА у детей раннего возраста: Дети 0 -2 года. БА отличается клинической вариабельностью , сохраняя черты аллергического наследственно обусловленного заболевания. Раннему развитию БА способствует внутриутробная сенсибилизация плода вследствие повышенной проницаемости фетоплацентарного барьера. Неблагоприятное влияние оказывают профессиональные вредности, активное и пассивное табакокурение матери.

Среди факторов постнатальной сенсибилизации важное значение имеет избыточная антигенная экспозиция в первые годы жизни ребенка. Основными сенсибилизирующими факторами являются пищевые аллергены (куриный белок, белок коровьего молока, пшеница, рыба, орехи, какао, цитрусовые, ряд ягод, овощей). С первых месяцев жизни начинает возрастать роль бытовых аллергенов (у большинства сенсибилизация к домашней пыли и клещам). С 3 -4 лет возрастает роль пыльцевых аллергенов.

«Атопический марш» – этапность в смене спектра сенсибилизации у детей раннего возраста – когда появлению первых типичных приступов экспираторной одышки предшествуют проявления атопического дерматита, острые аллергические реакции на различные пищевые продукты, медикаменты (в виде экзантем, крапивницы, отеков Квинке), повторные респираторные заболевания. Нередко расцениваются врачами как ОРВИ, бронхиты, пневмонии. Больные неадекватно лечатся антибиотиками, что лишь способствует лекарственной сенсибилизации, проявляющейся различными клиническими вариантами лекарственной аллергии. В последнее время отмечается ранняя сенсибилизация к широкому спектру аллергенов (полисенсибилизация).

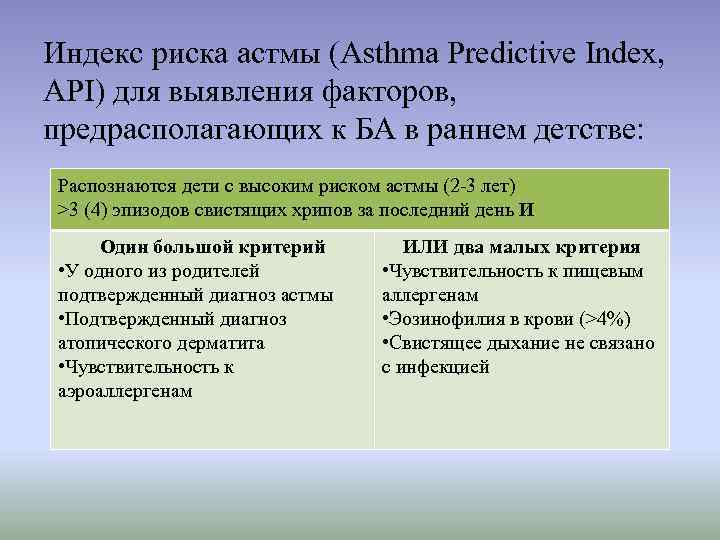

Индекс риска астмы (Asthma Predictive Index, API) для выявления факторов, предрасполагающих к БА в раннем детстве: Распознаются дети с высоким риском астмы (2 -3 лет) >3 (4) эпизодов свистящих хрипов за последний день И Один большой критерий • У одного из родителей подтвержденный диагноз астмы • Подтвержденный диагноз атопического дерматита • Чувствительность к аэроаллергенам ИЛИ два малых критерия • Чувствительность к пищевым аллергенам • Эозинофилия в крови (>4%) • Свистящее дыхание не связано с инфекцией

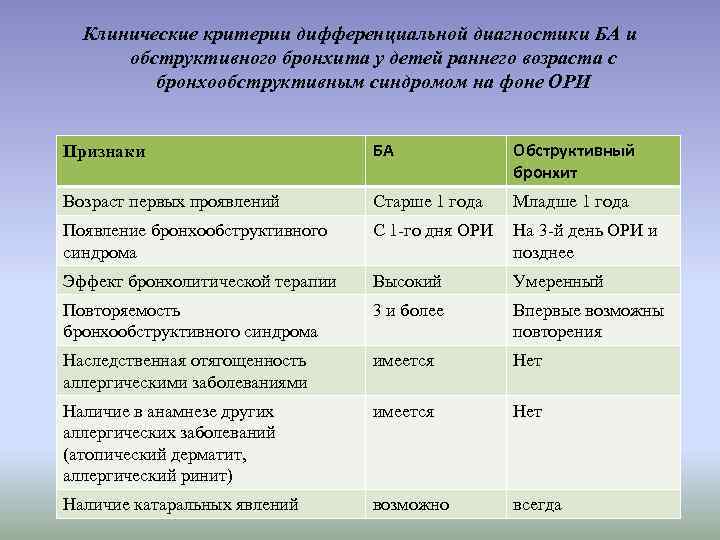

Клинические критерии дифференциальной диагностики БА и обструктивного бронхита у детей раннего возраста с бронхообструктивным синдромом на фоне ОРИ Признаки БА Обструктивный бронхит Возраст первых проявлений Старше 1 года Младше 1 года Появление бронхообструктивного синдрома С 1 -го дня ОРИ На 3 -й день ОРИ и позднее Эффект бронхолитической терапии Высокий Умеренный Повторяемость бронхообструктивного синдрома 3 и более Впервые возможны повторения Наследственная отягощенность аллергическими заболеваниями имеется Нет Наличие в анамнезе других аллергических заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит) имеется Нет Наличие катаральных явлений возможно всегда

В этом возрасте необходимо исключать и другие причины обструкции: бронхолегочная дисплазия, гастроэзофагальный рефлюкс, аспирация инородного тела, врожденные аномалии легких и сердца, первичная цилиарная дискинезия и др.

Дошкольники (от 3 до 5 лет). • Главным ключевым критерием дифференциальной диагностики фенотипа астмы является персистирование на протяжении последнего года. • Наиболее частые триггеры – вирусы. Возможна провокация приступов БА физической нагрузкой. • Кожные пробы с аллергенами или определение специфических Ig. E-антител позволяет определить аллергическую природу заболевания. • Клинически значимая между контактом с аллергеном и появлением симптомов. • Важным для постановки диагноза является отчетливый положительный эффект от применения бронходилятаторов и ингаляционных глкокортикостероидов и возврат симптомов после отмены этой терапии.

Школьники (от 6 до 12 лет). Приступы в этом возрасте также наиболее часто провоцируются аллергенами, респираторными вирусами, физической нагрузкой. При выборе лечения следует прежде всего ориентироваться на предшествующую тяжесть заболевания.

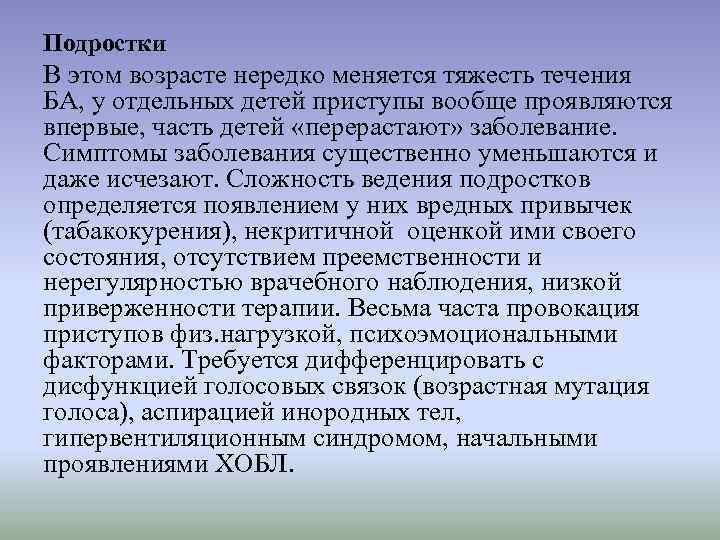

Подростки В этом возрасте нередко меняется тяжесть течения БА, у отдельных детей приступы вообще проявляются впервые, часть детей «перерастают» заболевание. Симптомы заболевания существенно уменьшаются и даже исчезают. Сложность ведения подростков определяется появлением у них вредных привычек (табакокурения), некритичной оценкой ими своего состояния, отсутствием преемственности и нерегулярностью врачебного наблюдения, низкой приверженности терапии. Весьма часта провокация приступов физ. нагрузкой, психоэмоциональными факторами. Требуется дифференцировать с дисфункцией голосовых связок (возрастная мутация голоса), аспирацией инородных тел, гипервентиляционным синдромом, начальными проявлениями ХОБЛ.

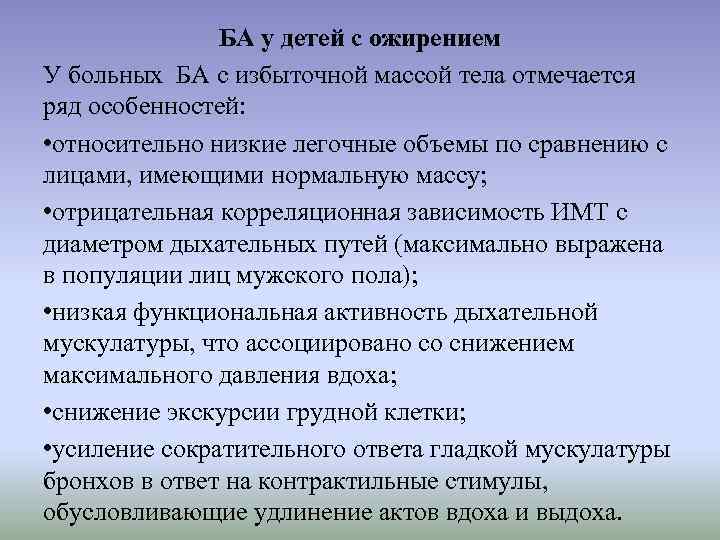

БА у детей с ожирением У больных БА с избыточной массой тела отмечается ряд особенностей: • относительно низкие легочные объемы по сравнению с лицами, имеющими нормальную массу; • отрицательная корреляционная зависимость ИМТ с диаметром дыхательных путей (максимально выражена в популяции лиц мужского пола); • низкая функциональная активность дыхательной мускулатуры, что ассоциировано со снижением максимального давления вдоха; • снижение экскурсии грудной клетки; • усиление сократительного ответа гладкой мускулатуры бронхов в ответ на контрактильные стимулы, обусловливающие удлинение актов вдоха и выдоха.

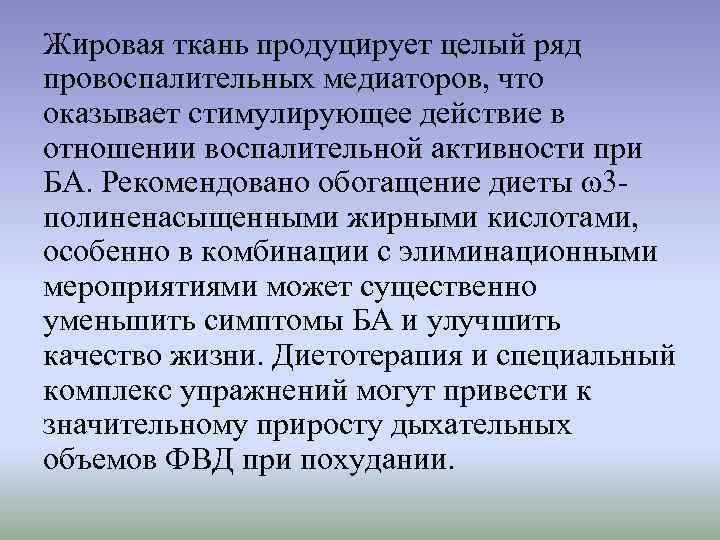

Жировая ткань продуцирует целый ряд провоспалительных медиаторов, что оказывает стимулирующее действие в отношении воспалительной активности при БА. Рекомендовано обогащение диеты ω3 полиненасыщенными жирными кислотами, особенно в комбинации с элиминационными мероприятиями может существенно уменьшить симптомы БА и улучшить качество жизни. Диетотерапия и специальный комплекс упражнений могут привести к значительному приросту дыхательных объемов ФВД при похудании.

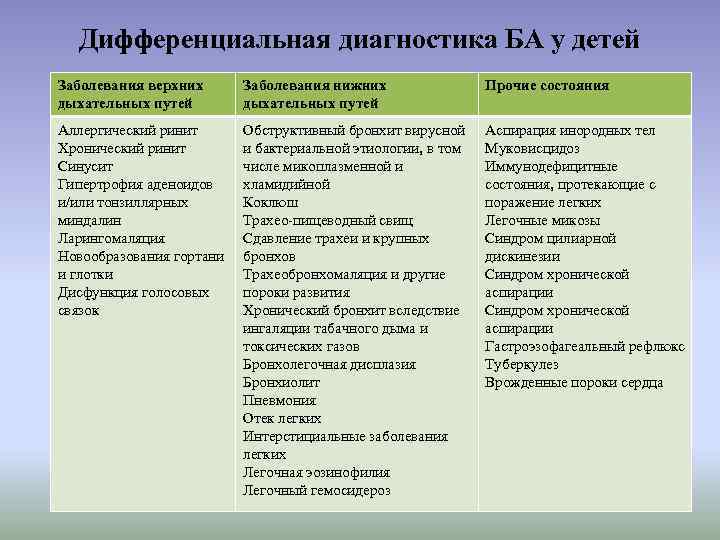

Дифференциальная диагностика БА у детей Заболевания верхних дыхательных путей Заболевания нижних дыхательных путей Прочие состояния Аллергический ринит Хронический ринит Синусит Гипертрофия аденоидов и/или тонзиллярных миндалин Ларингомаляция Новообразования гортани и глотки Дисфункция голосовых связок Обструктивный бронхит вирусной и бактериальной этиологии, в том числе микоплазменной и хламидийной Коклюш Трахео-пищеводный свищ Сдавление трахеи и крупных бронхов Трахеобронхомаляция и другие пороки развития Хронический бронхит вследствие ингаляции табачного дыма и токсических газов Бронхолегочная дисплазия Бронхиолит Пневмония Отек легких Интерстициальные заболевания легких Легочная эозинофилия Легочный гемосидероз Аспирация инородных тел Муковисцидоз Иммунодефицитные состояния, протекающие с поражение легких Легочные микозы Синдром цилиарной дискинезии Синдром хронической аспирации Гастроэзофагеальный рефлюкс Туберкулез Врожденные пороки сердца

Заподозрить отличное от БА заболевание при выявлении следующих симптомов: 1. По данным анамнеза: • появление симптомов заболевания с рождения; • респираторный дистресс синдром и/или применение ИВЛ в периоде новорожденности; • неврологическая дисфункция в неонатальном периоде; • отсутствие эффекта от применения бронхолитиков и ответа на терапию даже высокими дозами ингаляционных и пероральных глюкокортикостероидов; • свистящие хрипы, связанные с кормлением или рвотой; • затруднение глотания и/или рецидивирующая рвота; • диарея; • плохая прибавка массы тела; • длительно сохраняющая потребность в оксигенотерапии.

2. По данным физикального обследования: • деформация концевых фаланг пальцев в виде «барабанных палочек» ; • шумы в сердце; • стридор; • очаговые изменения в легких; • крепитация при аускультации; • резкий цианоз;

3. По результатам лабораторных и инструментальных исследований: • очаговые или инфильтративные изменения на рентгенограмме органов грудной клетки; • анемия; • необратимость обструкции дыхательных путей; • выраженная гипоксемия.

Признаки, характерные для дебюта БА: • частые эпизоды БОС (чаще одного раза в месяц); • кашель или одышка, появляющиеся при физической нагрузке; • ночной кашель; • кашель и одышка, повторяющиеся вне ОРВИ и не связанные с определенным сезоном; • эпизоды БОС, сохраняющиеся у ребенка старше 3 лет. У детей старше 5 лет помочь в дифференциальной диагностике может исследование функции внешнего дыхания, а также оценка реакции на терапию бронходиллятаторами, глюкокортикостероидами и элиминационные мероприятия.

Диспансерное наблюдение детей, больных БА Цель диспансерного наблюденияпредотвращение прогрессирования заболевания и достижение контроля БА; Диспансерное наблюдение предусматривает этапность, доступность, преемственность на основе унифицированных подходов диагностике, лечению и профилактике; Одно из главных условий диспансерного наблюдения детей с БА — мониторирование заболевания участковым педиатром и специалистами.

Задачи участкового педиатра: • раннее выявление детей с БА; • наблюдение детей с риском развития БА проводится в декретированные сроки: на первом году – ежемесячно первые 6 мес. , затем в 9 и 12 мес. , далее ежегодно; • нередко начальные проявления БА протекают под маской респираторной инфекции, поэтому «часто болеющие дети» требуют углубленного обследования и направления к специалистам; • контроль за детьми с БА осуществляется в соответствии с индивидуальным планом наблюдения: с легкой БА 1 раз в 12 мес. , среднетяжелой и тяжелой – не реже 1 раза в 6 мес. (с исследованиями ФВД); • амбулаторное лечение БА проводится по показаниям или рекомендациям специалиста;

• оценка эффективности начальной противовоспалительной базисной терапии у детей со среднетяжелой и тяжелой БА проводится через 1 мес. , далее при эффективности терапии – через 3 -6 мес. При неэффективности необходима госпитализация в специализированный стационар; • обязательный компонент – выявление и санация очагов хронической инфекции; • отбор детей с БА для этапного лечения в местных санаториях, специализированных детских санаториях, детских дошкольных учреждениях и оздоровительных лагерях; • организация восстановительного комплексного лечения; • оформление медицинских заключений для детейинвалидов с тяжелой БА; • советы по профориентации ребенка.

Показания к госпитализации: • проведение дифференциальной диагностики астмы в сомнительных случаях при невозможности ее проведения в условиях поликлиники (соматическое, пульмонологическое, аллергологическое отделение); • обострение (приступ) астмы, не купирующийся в амбулаторных условиях (соматическое, реанимационное отделение); • астматический статус; • подбор схем терапии у больных с тяжелой, резистентной к обычной терапии астмой; • возможные выраженные побочные эффекты противоастматических препаратов.

Критерии эффективности диспансеризации: • частота обострений астмы и их суммарная продолжительность; • длительность и полнота ремиссии (полный контроль астмы); • дни нетрудоспособности матери в связи с уходом за ребенком, дни пропущенных занятий в школе; • количество дней, проведенных больным в стационаре за год; • динамика показателей ФВД в период ремиссии.

Вакцинация детей с БА: Целесообразно вакцинировать детей с БА, ведущими триггерами обострения у которых являются респираторные инфекции. • иммунизация проводится только в периоды ремиссии ( в том числе и медикаментозной) длительностью не менее 4 -8 нед. ; • при рецидивировании респираторной патологии возможна вакцинациция пневмококовой инфекции (ПКИ 7 или Пневмо-23), у детей раннего возраста групп риска – против гемофильной инфекции (Акт. Хиб; Пентаксим или Хиберикс); • вакцинация всегда проводится на фоне базисной терапии основного заболевания; • дети, получающие АСИТ могут быть вакцинированы только по строгим показаниям бесклеточной коклюшной вакциной или АДС, АДС-М, противополиомиелитной инактивированной вакциной через 2 -4 нед. после введения очередной дозы аллергена с последующим продолжение АСИТ через 4 -5 недель после вакцинации.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Источник

Бронхиальная астма у детей – это хроническое заболевание дыхательных путей, связанное с гиперреактивностью бронхов, то есть повышенной их чувствительностью к раздражителям.

Бронхиальная астма — распространенное хроническое заболевание среди детей. Основным клиническим признаком бронхиальной астмы являются периодически возникающие приступы затрудненного дыхания или удушья, вызываемые распространенной обратимой обструкцией бронхов, связанной с бронхоспазмом, гиперсекрецией слизи и отеком слизистой оболочки. В последние годы частота заболеваемости бронхиальной астмой детей возрастает повсеместно, но особенно в экономически развитых странах. Специалисты объясняют это тем, что с каждым годом используется все больше искусственных материалов, средств бытовой химии, продуктов питания промышленного производства, содержащих большое количество аллергенов. Следует иметь в виду, что заболевание нередко остается не диагностированным, так как может маскироваться под иные патологии органов дыхания и, прежде всего, под обострение хронических обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ).

Причины и факторы риска.

Факторами риска развития бронхиальной астмы у детей являются:

– наследственная предрасположенность;

– постоянный контакт с аллергенами (продукты жизнедеятельности клещей домашней пыли, споры плесневых грибов, пыльца растений, шерсть домашних животных, птичий пух, пищевые аллергены; пассивное курение (вдыхание табачного дыма).

Факторами-провокаторами (триггерами), воздействующими на воспаленную слизистую оболочку бронхов и приводящими к развитию приступа бронхиальной астмы у детей, являются:

– острые респираторные вирусные инфекции;

– загрязняющие воздух вещества, например, оксид серы или азота; β-адреноблокаторы;

– нестероидные противовоспалительные средства (аспирин, анальгин, парацетамол, нурофен и т. д.);

– резкие запахи;

– значительная физическая нагрузка;

– синусит;

– вдыхание холодного воздуха;

– желудочно-пищеводный рефлюкс.

Формирование бронхиальной астмы у детей начинается с развития особой формы хронического воспаления в бронхах, которое становится причиной их гиперреактивности, то есть повышенной чувствительности к воздействию неспецифических раздражителей. В патогенезе этого воспаления ведущая роль принадлежит лимфоцитам, тучным клеткам и эозинофилам – клеткам иммунной системы. После полового созревания у 20–40% детей приступы бронхиальной астмы прекращаются. У остальных заболевание сохраняется всю жизнь. Гиперреактивные воспаленные бронхи реагируют на воздействие триггерных факторов гиперсекрецией слизи, спазмом гладких мышц бронхов, отеком и инфильтрацией слизистой оболочки. Все это приводит к развитию обструктивного дыхательного синдрома, который клинически проявляется приступом удушья или одышки.

Формы заболевания.

По этиологии бронхиальная астма у детей может быть:

– аллергической;

– неаллергической;

– смешанной;

– неуточненной.

Как особую форму врачи выделяют аспириновую бронхиальную астму. Для нее триггерным фактором является прием ребенком нестероидных противовоспалительных средств. Часто осложняется развитием астматического статуса.

В зависимости от степени тяжести выделяют несколько типов клинического течения бронхиальной астмы у детей:

– легкое эпизодическое. Приступы возникают менее одного раза в неделю. В межприступный период признаки бронхиальной астмы у ребенка отсутствуют, функция легких не нарушена.

– легкое персистирующее. Приступы возникают чаще одного раза в неделю, но не ежедневно. Во время обострения у ребенка нарушается сон, ухудшается нормальная дневная активность. Показатели спирометрии соответствуют норме.

– среднетяжелое. Приступы удушья возникают практически ежедневно. В результате значительно страдает активность и сон детей. Для улучшения состояния они нуждаются в ежедневном использовании ингаляционных β-антагонистов. Показатели спирометрии снижены на 20–40% от возрастной нормы.

– тяжелое. Приступы удушья возникают по нескольку раз в день, нередко и в ночное время. Частые обострения становятся причиной нарушения психомоторного развития ребенка. Показатели функции внешнего дыхания снижены более чем на 40% от возрастной нормы. Состояние дыхательных путей при бронхиальной астме.

Симптомы бронхиальной астмы у детей.

Приступы удушья или затрудненного дыхания у детей, страдающих бронхиальной астмой, могут возникать в любое время суток, но чаще всего они происходят ночью.

Основные симптомы бронхиальной астмы у детей:

– приступ экспираторной одышки (затруднен выдох) или удушья;

– непродуктивный кашель с вязкой трудноотделяемой мокротой;

– учащенное сердцебиение;

– свистящие сухие (жужжащие) хрипы, усиливающиеся в момент вдоха; они выслушиваются не только при аускультации, но и на расстоянии и поэтому их называют еще дистанционными хрипами;

– коробочный перкуторный звук, появление которого объясняется гипервоздушностью ткани легких.

Непродуктивный кашель и затрудненный выдох – симптомы бронхиальной астмы у ребенка.

Симптомы бронхиальной астмы у детей в момент тяжелого приступа становятся иными: количество дыхательных шумов уменьшается; появляется и нарастает синюшность кожных покровов и слизистых оболочек; парадоксальный пульс (увеличение числа пульсовых волн в момент выдоха и значительное уменьшение вплоть до полного исчезновения в момент вдоха); участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры; принятие вынужденного положения (сидя, опираясь руками на кровать, спинку стула или колени). У детей развитию приступа бронхиальной астмы нередко предшествует период предвестников (сухой кашель, заложенность носа, головная боль, беспокойство, нарушение сна). Длится приступ от нескольких минут до нескольких дней. Если приступ бронхиальной астмы продолжается у ребенка свыше шести часов подряд, такое состояние расценивается как астматический статус.

После разрешения приступа бронхиальной астмы у детей отходит густая и вязкая мокрота, что приводит к облегчению дыхания. Тахикардия сменяется брадикардией. Артериальное давление снижается. Ребенок становится заторможенным, вялым, безразличным к окружающему, нередко крепко засыпает. В межприступных периодах дети, страдающие бронхиальной астмой, могут чувствовать себя вполне удовлетворительно.

Диагностика.

Для правильной постановки диагноза бронхиальной астмы у детей необходимо учитывать данные аллергологического анамнеза, лабораторных, физикальных и инструментальных исследований. Лабораторные методы исследования при подозрении на бронхиальную астму у детей включают в себя: общий анализ крови (нередко выявляется эозинофилия); микроскопия мокроты (кристаллы Шарко – Лейдена, спирали Куршмана, значительное количество эпителия и эозинофилов); исследование газового состава артериальной крови. Диагностика бронхиальной астмы у детей включает и ряд специальных исследований: исследование функции легких (спирометрия); постановка кожных проб для выявления причинно-значимых аллергенов; выявление гиперактивности бронхов (провокационные пробы с предполагаемым аллергеном, физической нагрузкой, холодным воздухом, гипертоническим раствором натрия хлорида, ацетилхолином, гистамином); рентгенография органов грудной клетки; бронхоскопия (выполняется крайне редко). Спирометрия позволяет исследовать функцию легких при подозрении на бронхиальную астму у детей. Необходима дифференциальная диагностика со следующими состояниями: инородные тела бронхов; бронхогенные кисты; трахео- и бронхомаляции; обструктивный бронхит; облитерирующий бронхиолит; муковисцидоз; ларингоспазм; острая респираторная вирусная инфекция.

Лечение бронхиальной астмы у детей.

Основными направлениями лечения бронхиальной астмы у детей являются: выявление факторов, вызывающих обострение бронхиальной астмы, и устранение или ограничение контакта с триггерами; базисная гипоаллергенная диета; медикаментозная терапия; немедикаментозное восстановительное лечение. Медикаментозная терапия бронхиальной астмы у детей проводится при помощи следующих групп лекарственных средств: бронхорасширяющие препараты (стимуляторы адренергических рецепторов, метилксантины, антихолинергические средства); глюкокортикоиды; стабилизаторы мембран тучных клеток; ингибиторы лейкотриенов. Быстро купировать бронхоспазм позволяют симптоматические препараты. С целью профилактики обострений бронхиальной астмы детям назначают базисную медикаментозную терапию. Ее схема во многом определяется тяжестью течения заболевания: легкая интермиттирующая астма – бронхолитики короткого действия (β-адреномиметики) при необходимости, но не чаще 3-х раз в неделю; легкая персистирующая астма – ежедневно кромалин-натрий или глюкокортикоиды ингаляционно плюс бронхолитики длительного действия, при необходимости бронхолитики короткого действия, но не чаще 3-4 раз в сутки; среднетяжелая астма – ежедневное ингаляционное введение глюкокортикоидов в дозе до 2 000 мкг, бронхолитики пролонгированного действия; при необходимости могут применяться бронхолитики короткого действия (не более 3-4 раз в сутки); тяжелая астма – ежедневно ингаляционное введение глюкокортикоидов (при необходимости они могут быть назначены коротким курсом в виде таблеток или инъекций), бронхолитики длительного действия; для купирования приступа – бронхолитики короткого действия. Терапия приступа бронхиальной астмы у детей включает: оксигенотерапию; β-адреномиметики (сальбутамол) ингаляционно; адреналина гидрохлорид подкожно; эуфиллин внутривенно; глюкокортикоиды внутрь. Показаниями к госпитализации являются: принадлежность пациента к группе высокой смертности; неэффективность проводимого лечения; развитие астматического статуса; тяжелое обострение (объем форсированного выдоха за 1 секунду менее 60% от возрастной нормы). В лечении бронхиальной астмы у детей важно выявить и устранить аллерген, являющийся триггерным фактором. Для этого нередко возникает необходимость изменения образа питания и жизни ребенка (гипоаллергенная диета, гипоаллергенный быт, смена места жительства, расставание с домашним животным). Помимо этого, детям могут быть назначены антигистаминные препараты длительным курсом. Для эффективного лечения бронхиальной астмы у ребенка важно выявить аллерген и устранить его. Если аллерген известен, но избавиться от контакта с ним в силу тех или иных причин невозможно, то назначается специфическая иммунотерапия. Этот метод основан на введении пациенту (парентерально, перорально или сублингвально) постепенно возрастающих доз аллергена, что понижает чувствительность организма к нему, то есть происходит гипосенсибилизация. Как особую форму врачи выделяют аспириновую бронхиальную астму. Для нее триггерным фактором является прием ребенком нестероидных противовоспалительных средств. В период ремиссии детям с бронхиальной астмой показано физиотерапия: спелеотерапия; дыхательная гимнастика; точечный массаж; массаж грудной клетки; водолечение; ультрафонофорез; электрофорез; магнитотерапия; ДМВ-терапия; индуктотермия; аэроионотерапия.

Возможные последствия и осложнения.

Основными осложнениями бронхиальной астмы являются:

– астматический статус;

– пневмоторакс;

– легочное сердце.

У детей, страдающих тяжелой формой заболевания, терапия глюкокортикоидами может сопровождаться развитием целого ряда побочных эффектов:

– нарушения водно-электролитного баланса с возможным появлением отеков;

– повышение артериального давления;

– усиленное выделение из организма кальция, что сопровождается повышенной хрупкостью костной ткани;

– повышение в крови концентрации глюкозы, вплоть до формирования стероидного сахарного диабета;

– повышенный риск возникновения и обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

– снижение регенеративной способности тканей;

– повышение свертываемости крови, что увеличивает риск тромбозов;

– пониженная сопротивляемость инфекциям;

– ожирение;

– лунообразное лицо;

– неврологические расстройства.

Прогноз для жизни у детей при бронхиальной астме в целом благоприятный. После полового созревания у 20–40% детей приступы бронхиальной астмы прекращаются. У остальных заболевание сохраняется всю жизнь. Риск летального исхода во время приступа удушья повышается в следующих случаях: в анамнезе свыше трех госпитализаций в год; в анамнезе госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии; были случаи ИВЛ (искусственной вентиляции легких); приступ бронхиальной астмы хотя бы однажды сопровождался потерей сознания.

Профилактика бронхиальной астмы у детей.

Важность профилактики бронхиальной астмы у детей переоценить невозможно.

Она включает:

– грудное вскармливание на протяжении первого года жизни;

– постепенное введение прикорма в строгом соответствии с возрастом ребенка;

– своевременное активное лечение заболеваний органов дыхания;

– поддержание жилища в чистоте (влажные уборки, отказ от ковров и мягких игрушек);

– отказ от содержания домашних животных (при их наличии тщательное соблюдение правил гигиены);

– недопущение вдыхания детьми табачного дыма (пассивного курения);

– регулярные занятия спортом;

– ежегодный отдых на морском побережье или в горах.

При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

УЗ «1-я городская детская поликлиника».

Источник