Строение клетки вируса вызывающего корь

Корь является острым вирусным заболеванием, для которого присущи поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сыпи, двухволновая лихорадка, симптомы острого респираторного заболевания, интоксикации и конъюнктивит. Вирус кори паразитирует только в организме человека, куда попадает воздушно-капельным путем.

В настоящее время заболеванию более всего подвержены дети дошкольного возраста и школьники. После перенесенного заболевания развивается пожизненный иммунитет.

Корь известна человечеству с древних времен. Впервые болезнь описал английский врач Сиденгам в XVII веке. В 1954 году J. Enders и Т. Peebles был выделен вирус кори, что явилось в дальнейшем основой для создания коревых вакцин, благодаря применению которых существенно снизились заболеваемость, смертность и летальность. Проблемой сегодняшнего дня является рост числа случаев заболеваемости среди привитых и людей старших возрастных групп, что связано с угасанием иммунитета спустя 10 — 15 лет после вакцинации.

Рис. 1. На фото корь у ребенка.

Вирус кори

Вирус кори (Measles virus) в организм больного человека проникает через клетки слизистых оболочек полости рта, глотки, дыхательных путей. Их огромное число содержится в слюне, слизи, мокроте. На определенных этапах развития заболевания возбудители циркулируют в крови больных.

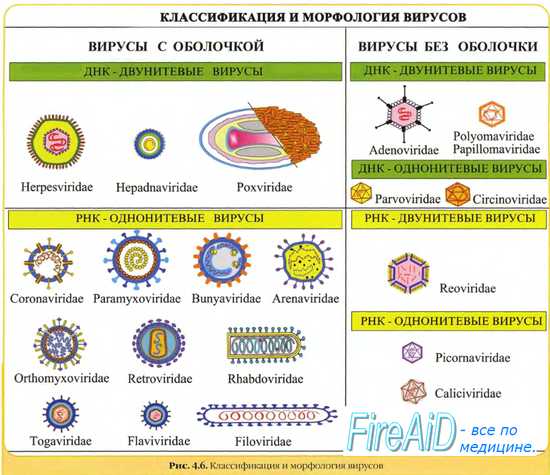

Вирус кори принадлежит к роду Morbillivirus (от лат. mоrbilli, корь), семейству Paramyxoviridae (парамиксовирусов). К роду Morbillivirus принадлежат так же вирусы подострого склерозирующего энцефалита и рассеянного склероза.

Рис. 2. На фото вирус кори (вид в электронном микроскопе).

- Вирус кори имеет сферическую форму. Его диаметр составляет 120 — 200 нм.

- Геном вируса представлен однонитевой РНК. Нуклеокапсид имеет спиралевидный вид. Снаружи он окружен матриксным белком (М-белок).

- Оболочка вируса представляет собой двойной слой липидов, в состав которых входит гемагглютинин (гликопротеид Н) и белок слияния (гликопротеид F).

- Вирионы, сливаясь с клетками-мишенями, проникают в их цитоплазму, где происходит воспроизведение (репликация) и сборка новых вирусных частиц. Выход вирионов из клетки происходит путем почкования.

- Парамиксовирусы обладают способностью, связываясь посредством V белка с mda5 иммунного рецептора, ограничивать иммунный ответ инфицированной клетки.

- В цитоплазме клеток-мишеней вирус существует в форме гигантских клеток (синцитиев), либо в форме зернистых телец (включений), которые локализуются как в цитоплазме, так и в ядре клеток.

Рис. 3. На фото видим, как вирусные частицы отпочковываются от поверхности инфицированной клетки (розовый и желтые цвета). Нуклеокапсид (синий цвет) окружается липопротеиновой оболочкой (красный цвет).

к содержанию ↑

Антигенная структура

Вирусы кори содержат антигены — вещества, на которые в организме больного вырабатываются антитела. Основными антигенами являются:

- гликопротеин Н,

- гликопротеин F,

- нуклеокапсидный белок NP.

Рис. 4. Схема строения вируса кори.

Возбудители весьма чувствительны к факторам внешней среды — солнечному свету, высокой температуре окружающей среды, дезинфицирующим и моющим средствам. Они быстро погибают при кипячении. При комнатной температуре живут только несколько часов.

Рис. 5. На фото вирусная частица («вирион»).

Рис. 6. На фото вирус кори (негативное изображение).

к содержанию ↑

Эпидемиология кори

Корь входит в группу самых заразных заболеваний в мире. Даже кратковременный контакт с источником инфекции приводит к заболеванию. Болезнь распространена почти во всех странах мира, но самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в странах Африки.

Эпидемии кори повторяются с периодичностью в 2 — 4 года, что связано с ростом накопления восприимчивого контингента. Пик заболеваемости приходится на последние месяцы зимы и начало весны. После кори в организме развивается стойкий пожизненный иммунитет. Повторные случаи заболевания встречаются редко.

Уровень защищенности от кори — главный регулятор эпидемического процесса. Однако сегодня массовая вакцинопрофилактика пока еще не в силах обеспечить победу над этим заболеванием.

Рис. 7. На фото корь у ребенка.

Источник инфекции

Больной корью является единственным источником инфекции. Выделение возбудителей начинается с последних дней инкубационного периода и продолжается вплоть до 4-го дня периода высыпания.

Пути распространения инфекции

Вирусы кори передаются от больного человека воздушно-капельным путем. Мельчайшие капельки слизи, содержащие огромное количество коревых вирусов, при кашле, разговоре и чихании распространяются на значительное расстояние. Передача возбудителей через предметы быта малозначима из-за слабой устойчивости возбудителей во внешней среде.

Рис. 8. При чихании во внешнюю среду выходит около 40 тыс. капелек слизи со скоростью 45 м/сек. При кашле мельчайшие капли мокроты распространяются на расстояние до 9 метров.

Восприимчивый контингент

Корью болеют люди всех возрастов, ранее не вакцинированные и не болевшие в прошлом. Заболевание является высокозаразным. Из 100 человек, контактирующих с больным, заболевает 95 — 96 человек. Максимум случаев заболевания приходится на лиц дошкольного и школьного возрастов. В первые месяцы жизни (до 9-и месяцев) дети находятся под защитой пассивного иммунитета, который передается от матери через плаценту и грудное молоко. После заболевания развивается пожизненный иммунитет.

Статьи раздела «Корь»

Самое популярное

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ?

Подпишитесь на нашу рассылку!

Источник

Оглавление темы «Вирус кори. PC-вирус. Коронавирусы. Аденовирусы.»:

1. Корь. Вирус кори. Свойства вируса кори. Эпидемиология кори. Антигены вируса кори.

2. Патогенез кори. Клиника кори. Признаки кори. Сыпь при кори. Пятна Бельского-Филатова-Коплика.

3. Диагностика кори. Лечение кори. Профилактика кори.

4. Респираторно-синцитиальный вирус. PC-вирус. Свойства РС-вируса. Эпидемиология респираторно-синцитиального вируса.

5. Антигены респираторно-синцитиального вируса. Патогенез, клиника поражений респираторно-синцитиального вируса.

6. Диагностика рс-вируса. Лечение поражений рс-вируса.

7. Коронавирусы. Респираторные коронавирусы. Эпидемиология коронавирусных инфекций.

8. Антигены коронавирусов. Патогенез, клиника поражений коронавирусов. Диагностика, лечение коронавирусов.

9. Аденовирусы. Респираторные аденовирусы. Эпидемиология поражений аденовирусов. Распространенность аденовирусов.

10. Антигены аденовирусов. Патогенез поражений аденовирусов. Клиника, диагностика, лечение и профилактика аденовирусных инфекций.

Корь. Вирус кори. Свойства вируса кори. Эпидемиология кори. Антигены вируса кори.

Корь — острая инфекция, проявляющаяся интоксикацией, катаральными явлениями, своеобразной энантемой и папулёзно-пятнистой сыпью.

Вирус кори — типовой вид рода Morbillivirus [от лат. mоrbilli, корь]. В его состав также включены патогенные для человека вирусы под острого склерозирующего панэнцефалита и рассеянного склероза.

Впервые вирус кори выделили Д. Эндерс и Т. Пиблз (1954). Вирус кори имеет сферическую форму, диаметр— 150-250 нм. Геном вируса кори образован несегментированной однонитевой молекулой -РНК.

С ней ассоциированы нуклеокапсидный белок NP и полимеразные белки Р и L, образующие нуклеокапсид со спиральным типом симметрии вируса кори. Снаружи он окружён матриксным М-белком.

Оболочка вируса кори образована двойным слоем липидов, включающим гликопротеипы Н (гемагглютинин) и F (белок слияния). В культуре клеток вирус кори даёт характерный цитопатический эффект с образованием гигантских клеток и/или синцитиев, либо образует зернистые тельца включений в цитоплазме и ядре.

Эпидемиология кори

Корь распространена повсеместно, а в некоторых странах она эндемична. Резервуар кори — больной человек.

Возбудитель кори передаётся воздушно-капельным путём. Наибольшую эпидемическую опасность больной представляет в продромальный период и период кожных высыпаний. Вирус кори нестоек во внешней среде, чувствителен к инсоляции, высоким температурам и быстро разрушается под действием дезинфектантов и детергентов.

Антигенная структура вируса кори

Основные антигены вируса кори — гемагглютинин, белок F и нуклеокапсидный белок NP. AT к гемагглютинину и F-протеину проявляют цитотоксическое действие, направленное против инфицированных клеток.

Вирус кори имеет общие антигенные детерминанты с прочими морбилливирусами. Антигенная структура вируса кори стабильная. Все известные штаммы принадлежат к одному серологическому варианту.

— Также рекомендуем «Патогенез кори. Клиника кори. Признаки кори. Сыпь при кори. Пятна Бельского-Филатова-Коплика.»

Источник

К роду Morbillivirus Относится вирус кори, а также вирусы чумы собак и рогатого скота. Впервые вирус был выделен в 1954 г. Дж. Эндерсом с соавт. и Пибсом в культуре клеток почек обезьян. Морфология вируса кори типична для парамиксовирусов. Диаметр вирионов 120—250 нм, спирали нуклеокапсида — 17 нм, шаг спирали — 4,5 нм. Вирус имеет липопротеидную оболочку, в которую встроены с наружной стороны гликопротеиды — гемагглютинин, F-белок. Отличием от других парамиксовирусов является отсутствие нейраминидазы. В составе вируса находятся шесть белков с молекулярными массами от 37 • 103 до 200 • 103: помимо двух гликопро-теидов, белки нуклеокапсида Р и NP, РНК-полимераза (L-белок) и М-белок. Геном представлен однонитчатой «минус-нитевой» РНК.

Вирус содержит несколько антигенов. Антигены наружной оболочки могут быть отделены от антигенов сердцевины при разрушении очищенного вируса жиро-растворителями или детергентами. Вирус имеет общие антигенные детерминанты с вирусом чумы собак и рогатого скота. У людей, переболевших корью, появляются

антитела к указанным вирусам, и, наоборот, у животных после перенесенного заболевания появляются коревые антитела. С помощью моноклональных антител обнаружено несколько серовариантов вируса кори.

Вирус чувствителен к эфиру и детергентам, быстро инактивируется при рН 2,0—4,0, при температуре 56° С инактивируется в течение 30 мин. В высохших каплях слизи при температуре 12—15° С он может сохраняться несколько дней.

Вирус обладает гемагглютинирующей, гемолитической и симпластообразующей активностью; агглютинирует эритроциты обезьян, но не агглютинирует эритроциты кур, морских свинок и других видов животных.

Из лабораторных животных к вирусу кори восприимчивы только обезьяны, которые дают типичную клиническую картину коревой инфекции.

Наиболее чувствительными клеточными культурами являются первичные культуры почек обезьяны и эмбриона человека. Вирус может быть адаптирован и к клеткам почки собак, телят, клеткам амниона человека и к перевиваемым культурам клеток человеческого (HeLa, KB, FL) и обезьяньего (Vero, MS, BSC1) происхождения. Он оказывает на клетки характерный цитопатический эффект с образованием гигантских многоядерных клеток-симпластов, включающих до 100 ядер, и синцитиев. В зараженных клетках формируются включения — ацидофильные в цитоплазме, базофильные в ядре. Цитоплазмати-ческие включения содержат помимо белков вирусного РНП, неструктурный белок С. Ядерные включения в основном содержат белок С. В зараженных культурах появляется гемадсорбция.

Вирусы кори, выделенные в разных географических зонах, антигенно сходны.

Патогенез. Вирус проникает в верхние дыхательные пути и размножается в клетках эпителия слизистой оболочки, носоглотки, трахеи и бронхов. Он попадает в кровь и вызывает поражения эндотелия сосудов. В результате экссудации сыворотки в эндотелий капилляров эпидермиса и локального некроза клеток эндотелия появляется сыпь. В полости рта обнаруживаются пятна Коплика — Филатова — везикулы, образовавшиеся в результате некроза эндотелиальных клеток слизистой оболочки полости рта. Происходит генерализованная гиперплазия лимфоидной ткани, в лимфатических узлах, миндалинах, аденоидах, селезенке обнаруживаются много

ядерные гигантские клетки. Они обнаруживаются в кожных поражениях и пятнах Коплика — Филатова.

Клиника. Инкубационный период составляет около 10 дней до момента повышения температуры и 14 дней до появления сыпи. В продромальном периоде инфекция напоминает острое респираторное заболевание и протекает с симптомами поражения верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, конъюнктивит). Диагностическим признаком являются пятна Коплика — Филатова на слизистой оболочке щек. Сыпь папулезного характера сначала появляется на коже головы (в области лба и за ушами), а затем распространяется по всему туловищу и конечностям. Температура держится 7—8 дней. Осложнением кори является пневмония, в раннем периоде заболевания отек гортани, круп. Редким осложнением (примерно 1 на 2000 случаев) является энцефаломиелит, который обычно возникает у детей старше 8—10 лет.

Иммунитет. После перенесенного заболевания остается прочный (пожизненный) иммунитет. Вирус кори подавляет активность Т-лимфоцитов и вызывает ослабление защитных реакций организма.

Эпидемиология. Корь является эндемичной инфекцией. Определяющим фактором, обусловливающим распространение инфекции, является состояние коллективного иммунитета населения. Вспышки кори возникают при появлении прослойки восприимчивых детей. При попадании вируса в изолированные коллективы, где циркуляции вируса не было, корью заболевают люди всех возрастов. Классическим примером является занос кори на Фарер»» ские острова в 1846 г., когда корью переболело все население, кроме лиц пожилого возраста, заставших последнюю эпидемию кори. В подобных обстоятельствах корь протекает тяжело и смертность достигает 25%.

В основном вспышки .кори регистрируются в конце зимы и весной. Вирус выделяется главным образом в продромальном периоде при дыхании и кашле с каплями слизи.

Лабораторная диагностика. Обычно корь легко диагностируется по клинической картине и наличию пятен Коплика — Филатова, имеющихся примерно у 95% больных. Быстрая диагностика кори основана на обнаружении методом ИФ специфического антигена в клетках эпидермиса кожи при взятии соскоба из участка сыпи, диагностическим признаком является также обнаружение специфического антигена и многоядерных

клеток в отделяемом носоглотки. Широко применяется метод обнаружения антител класса IgM в ИФА с использованием анти-IgM сыворотки. У 97% больных менее чем через 1 нед после начала заболевания обнаруживают IgM, которые сохраняются в течение 60 дней.

Выделение вируса из смывов носоглотки и крови возможно в продромальном периоде и в течение первых суток после появления сыпи. Для выделения вируса используют культуру клеток почек эмбриона человека и перевиваемые культуры L-41, Vero и клеток амниона человека (штамм FL). Культуры почек обезьян также чувствительны к вирусу кори, но реже применяются для выделения вируса в связи с возможной контаминацией обезьяньим кореподобным вирусом. Через 72—96 ч вирус кори вызывает в культуре клеток образование гигантских многоядерных клеток и синцитиев с цитоплазмати-ческими включениями, позже образуются внутриядерные включения, которые не содержат антиген и не флюоресцируют. Включения гомогенны и окружены светлым ореолом. Идентификацию выделенного вируса проводят с помощью ИФ, РТГА, РН в культуре ткани. Антиген обнаруживают через 36—48 ч после заражения культуры ткани, сначала в околоядерной области цитоплазмы, затем в составе цитоплазматических включений, а потом диффузно распределяется во всей цитоплазме.

Серологическая диагностика проводится в РН в культуре клеток, РСК и РТГА. В клетках Нер-1, Нер-2, KB, амниона человека ставят РН, используя вирус, адаптированный к данной культуре и вызывающий в ней выраженные цитопатические изменения. В РСК в качестве антигена применяют экстракт зараженных культур после трехкратного замораживания и оттаивания. РТГА ставят с 0,5% взвесью эритроцитов обезьян при комнатной температуре.

Все три реакции имеют одинаковую чувствительность.

Профилактика. Профилактика основана на иммунизации живой вакциной, приготовленной из аттенуированных штаммов вируса.

В нашей стране для получения вакцины используют культуру клеток фибробластов эмбрионов японских перепелов. При охвате вакцинацией 90—95% детей резко снижается заболеваемость и прекращается циркуляция вируса.

Однако вакцинированные могут тоже заболеть корью в результате ряда причин: во-первых, в результате вакци

нации вакциной, потерявшей иммуногенность; во-вторых, в результате отсутствия иммунитета (иммунитет формируется у 95—97% вакцинированных). Благодаря вакцинации в ряде стран корь практически ликвидирована (например, в, Чехословакии).

В очагах кори детям до 2 лет и ослабленным детям старших возрастов вводят противокоревой иммуноглобу-лин.

Подострый склерозирующий панэнцефалит. Это медленная инфекция с летальным исходом, связанная с поражением ЦНС. Симптомами ее являются ступор, двигательные расстройства, слабоумие. О сходстве с возбудителем заболевания вируса кори свидетельствовали противо коревые антитела в крови и цереброспиналь-ной жидкости, наличие в клетках мозга характерных включений, состоящих из скоплений вирусного рибо-нуклеопротеида, выявление специфического коревого антигена в ИФ. Окончательно установить этиологию этого заболевания удалось путем выделения вируса кори из мозга и лимфатических узлов погибших людей при сокультивировании с культурой клеток HeLa. Болезнь развивается в результате заноса вируса кори после перенесенной острой инфекции в клетки ЦНС; клетки являются непермиссивными для вируса и в них происходит абортивный цикл репродукции, не сопровождающийся сборкой вирусной частицы. Отсутствие сборки обусловлено отсутствием синтеза М-белка или резким уменьшением его количества (у больных людей антитела к М-белку не обнаруживаются). Следствием этого является накопление и персистирование в зараженных клетках больших количеств рибонуклеопротеидов и постепенное разрушение клетки. Возможную роль в возникновении персистентной инфекции играет снижение клеточного иммунитета, приводящее к отсутствию распознавания Т-лимфоцитами клеток с антигенно измененной структурой поверхности.

Источник

Корь— острая инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, а также пятнисто-папулезной сыпью на коже.

Таксономия.РНК-содержащий вирус. Семейства Paramyxoviridae. Род Morbillivirus.

Структура и антигенные свойства.Вирион окружён оболочкой с гликопротеиновыми шипами. Под оболочкой находится спиральный нуклеокапсид. Геном вируса — однонитевая, нефрагментированная минус РНК. Имеются следующие основные белки: NP — нуклеокапсидный; М — матриксный, а также поверхностные гликозилированные белки липопротеиновой оболочки — гемагглютинин (Н) и белок слияния (F), гемолизин. Вирус обладает гемагглютинирующей и гемолитической активностью. Нейраминидаза отсутствует. Имеет общие антигены с вирусом чумы собак и крупного рогатого скота.

Культивирование.Культивируют на первично-трипсинизированных культурах клеток почек обезьян и человека, перевиваемых культурах клеток HeLa, Vero. Возбудитель размножается с образованием гигантских многоядерных клеток — симпластов; появляются цитоплазматические и внутриядерные включения. Белок F вызывает слияние клеток.

Резистентность.В окружающей среде нестоек, при комнатной температуре инактивируется через 3-4 ч. Быстро гибнет от солнечного света, УФ-лучей. Чувствителен к детергентам, дезинфектантам.

Восприимчивость животных.Корь воспроизводится только на обезьянах, остальные животные маловосприимчивы.

Эпидемиология.Корь — антропонозная инфекция, распространена повсеместно. Восприимчивость человека к вирусу кори чрезвычайно высока. Болеют люди разного возраста, но чаще дети 4—5 лет.

Источник инфекции — больной человек.

Основной путь инфицирования — воздушно-капельный, реже — контактный. Наибольшая заражаемость происходит в продромальном периоде и в 1-й день появления сыпи. Через 5 дней после появления сыпи больной не заразен.

Патогенез.Возбудитель проникает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, откуда попадает в подслизистую оболочку, лимфатические узлы. После репродукции он поступает в кровь (вирусемия) и поражает эндотелий кровеносных капилляров, обуславливая тем самым появление сыпи. Развиваются отек и некротические изменения тканей.

Клиника.Инкубационный период 8-15 дней. Вначале отмечаются острые респираторные проявления (ринит, фарингит, конъюнктивит, фотофобия, температура тела 39С). Затем, на 3—4-й день, на слизистых оболочках и коже появляется пятнисто-папулезная сыпь, распространяющаяся сверху вниз: сначала на лице, затем на туловище и конечностях. За сутки до появления сыпи на слизистой оболочке щек появляются мелкие пятна, окруженные красным ореолом. Заболевание длится 7—9 дней, сыпь исчезает, не оставляя следов.

Возбудитель вызывает аллергию, подавляет активность Т-лимфоцитов и иммунные реакции, что способствует появлению осложнений в виде пневмоний, воспаления среднего уха и др. Редко развиваются энцефалит и ПСПЭ.

Иммунитет.После перенесенной кори развивается гуморальный стойкий пожизненный иммунитет. Повторные заболевания редки. Пассивный иммунитет, передаваемый плоду через плаценту в виде IgG, защищает новорожденного в течение 6 месяцев после рождения.

Микробиологическая диагностика.Исследуют смыв с носоглотки, соскобы с элементов сыпи, кровь, мочу. Вирус кори можно обнаружить в патологическом материале и в зараженных культурах клеток с помощью РИФ, РТГА и реакции нейтрализации. Характерно наличие многоядерных клеток и антигенов возбудителя в них. Для серологической диагностики применяют РСК, РТГА и реакцию нейтрализации.

Лечение.Симптоматическое.

Специфическая профилактика.Активную специфическую профилактику кори проводят подкожным введением детям первого года жизни или живой коревой вакцины из аттенуированных штаммов, или ассоциированной вакцины (против кори, паротита, краснухи). В очагах кори ослабленным детям вводят нормальный иммуноглобулин человека. Препарат эффективен при введении не позднее 7-го дня инкубационного периода.

Источник