Уирс по бронхиальной астме

Для того чтобы выбрать правильный курс лечения, необходима постановка точного диагноза. Существуют заболевания, которые имеют специфические признаки, и определить болезнь в таком случае не составляет труда.

Бронхиальная астма не относится к их числу, поэтому, когда возникает подозрение на патологию дыхательных путей, требуется тщательное обследование пациента.

Современная диагностика астмы включает не только визуальный осмотр больного, но и некоторые инструментальные методы, позволяющие выявить природу болезни и определить стадию ее развития.

Бронхиальная астма

Если человек осведомлен о том, как распознают астму, и знает, к какому врачу обратиться за помощью при возникновении проблем с дыханием, часто удается избежать перехода болезни в тяжелую форму. Астмой называют хроническое заболевание дыхательной системы, в развитии которого принимают участие различные клеточные элементы.

Болезнь характеризуется обструктивным процессом в бронхах, в результате чего нарушается их проходимость. Человек начинает замечать, что дыхание становится хриплым и свистящим, появляется одышка, ощущение распирания в груди и удушающий кашель.

Важность дифференциальной диагностики при астме

Симптомы астму у взрослого или ребенка нельзя оставлять без внимания. Наиболее тяжелым проявлением болезни считается астматический статус — состояние, которое может закончиться летальным исходом. Угроза жизни в этом случае обусловлена гипоксией и удушьем, возникшими на фоне отека и спазма бронхов.

Вовремя поставить диагноз при бронхиальной астме важно и потому, что качество жизни заболевшего человека ухудшается из-за приступов кашля и нехватки воздуха, и ему необходимо срочное лечение. Первым пунктом избавления от приступов кашля является посещение врача.

На сегодняшний день выделены многочисленные диагностические критерии бронхиальной астмы. Распознать бронхиальную астму на фоне иных заболеваний дыхательной системы не всегда просто, т. к. болезнь не отличается специфическими признаками, поэтому нельзя заниматься самолечением.

От постановки верного диагноза зависит, насколько эффективным будет подобранное лечение, как скоро заболевание перейдет в стадию ремиссии, и насколько затянется этот период.

Сбор анамнеза

Врачу, который осматривает пациента с бронхиальной астмой, диагностика, основанная на сборе анамнеза, необходима, чтобы выбрать правильный курс борьбы с заболеванием.

Пациент должен рассказать терапевту:

- какими были первые симптомы патологии дыхания, и после какой болезни они обнаружились (коклюш, корь или др.);

- с какого возраста начался удушающий кашель;

- были ли в семье случаи бронхиальной астмы или аллергии;

- с чем связано возникновение приступа (стресс, физическая нагрузка, контакт с какими-либо веществами, с животными или холодным воздухом и т. д.);

- каким образом легче справиться с удушьем (удобно ли опираться обо что-то, расслабляя в это время плечевой пояс);

- какими звуками сопровождается дыхание[М14] (при астматическом приступе хрипы дополняются свистящим дыханием);

- насколько спонтанно начинается удушье (есть ли перед этим першение в горле, насморк или кожный зуд);

- в какое время суток чаще наблюдается нехватка воздуха;

- способствует ли снятию приступа прием бронхолитических лекарств.

Опрос больного и сбор анамнеза является не самым достоверным, однако очень важным методом дифференциальной диагностики болезни.

В совокупности с результатами лабораторных исследований он дает врачу практически полную картину заболевания.

Визуальный осмотр

Приступ бронхиальной астмы может быть похож на бронхит — острое воспаление выстилающей бронхи слизистой оболочки. Одышка и кашель, на которые жалуется больной, могут появляться при разных заболеваниях, поэтому требуется тщательное обследование.

Если у пациента с нарушениями дыхания подозревается бронхиальная астма, диагностика должна включать врачебный осмотр. В ходе визуального осмотра больного нередко отмечается изменение формы грудной клетки.

Такое состояние обычно свидетельствует о развитии эмфиземы легких. В результате сильного расширения парного дыхательного органа грудь приобретает бочкообразную форму.

Обследование, как правило, не заканчивается на одном лишь осмотре. Опытный доктор может судить о наличии сужения бронхиального просвета, проведя простукивание и прослушивание груди пациента.

Аускультация и перкуссия

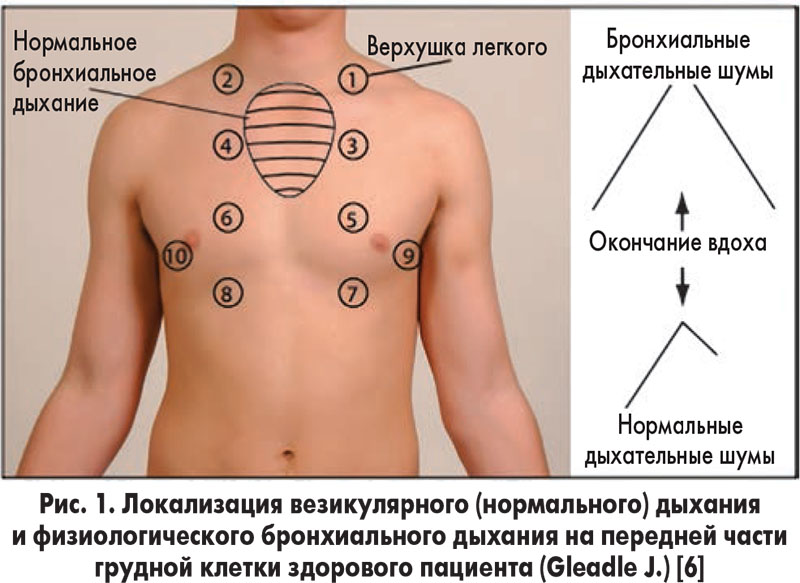

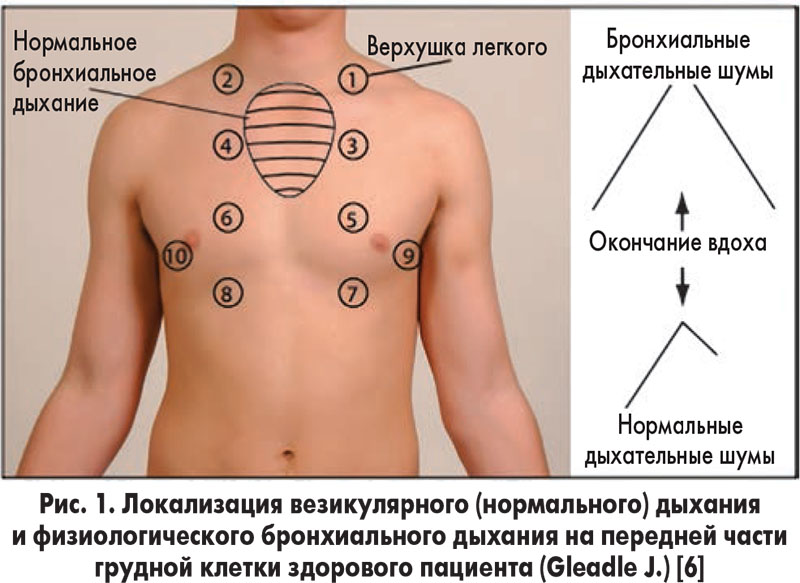

В процессе функционирования внутренние органы человека издают различные звуки, которые могут свидетельствовать о наличии той или иной патологии. Врач, знающий, как определить астму, в качестве диагностического метода использует аускультацию.

Суть ее состоит в том, что при помощи стетоскопа или фонендоскопа терапевт прослушивает грудную клетку больного, делая вывод о наличии патологии на основе звуков, сопровождающих работу легких и бронхов пациента.

Другим эффективным способом подтвердить наличие астмы является перкуссия. Эта методика представляет собой простукивание изучаемого участка тела (при подозрении на астму простукивают грудную клетку).

Оба метода имеют свои особенности, например:

- на раннем этапе прогрессирования недуга перкуссия малоэффективна, чего нельзя сказать о ситуации, когда болезнь приобрела тяжелую форму. При затяжном течении патологии бронхов может развиться эмфиземное изменение легких, и врач при перкуссии слышит звук, напоминающий удары по коробке из картона;

- в процессе аускультации опытный доктор способен определить, перешла ли болезнь в стадию ремиссии. При астме в стадии обострения по всей поверхности легких прослушиваются свистящие звуки и хрипы. В период ослабления астматических симптомов хрипы и свист выявляются лишь в области нижней границы лопаток (пациент при этом должен усиленно вдохнуть).

Методы лабораторной диагностики

Для того чтобы определить природу дыхательной патологии, проводят также различные тесты на астму. К таким видам диагностики относят выявление провокатора аллергической реакции (триггера).

Проба на аллергию осуществляется посредством скарификации кожного покрова. На поврежденную кожу наносят различные аллергены и наблюдают за местной реакцией.

Диагностика бронхиальной астмы у взрослых не обходится без анализов крови. Если у астматика заболевание неосложненное, показатели обычно вписываются в границы нормы. Если заболевание быстро прогрессирует, в крови человека наблюдается резкий скачок уровня гемоглобина, отвечающего за перенос кислорода.

О недостаточности внешнего дыхания также свидетельствует увеличение количества эритроцитов. Скорость их оседания обычно не изменяется (при условии, что в организме не протекает инфекционный процесс).

При наличии симптомов, свидетельствующих о бронхиальной астме, требуется не только общий анализ крови, но и ее биохимическое исследование. Забор венозной крови осуществляется натощак, в противном случае результаты будут искажены.

Перед проведением анализа рекомендуется ограничить физическую активность, а также избегать стрессов. У заболевшего астмой в результате биохимического анализа обнаруживается большое количество веществ, образовавшихся в ответ на воздействие провоцирующих факторов.

В крови пациентов, страдающих атопической формой заболевания, увеличивается содержание E-иммуноглобулина, в то время как у астматиков со смешанной формой болезни возрастает количество белковых соединений G.

Количество иммуноглобулинов в организме человека, страдающего астматическими приступами, также может вписываться в границы нормы. Такая ситуация наблюдается, если чувствительность повышена лишь к одному аллергену.

При подозрении на нарушение проходимости бронхов может быть проведено изучение газового состава крови. Этот показатель отражает, насколько тяжело протекает болезнь.

Рост объема углекислого газа указывает на то, что болезнь находится в запущенной стадии и пациент нуждается в кислородных ингаляциях.

Анализы по бронхиальной астме предполагают не только исследование крови, но и выявление специфических включений в мокроте заболевшего. Рассматривая полученный из бронхов биоматериал, лаборант, как правило, обнаруживает слепки Куршмана (в виде спиралей), некоторое количество эозинофилов, а также кристаллические вкрапления Шарко-Лейдена.

Также в бронхиальном секрете может содержаться большое количество микробов и включения крови. Мокрота у астматика отличается от обычной не только при микроскопическом исследовании. Она имеет следующие признаки:

- двухслойную структуру;

- чрезмерную вязкость;

- густую консистенцию;

- прозрачный цвет.

Среди лабораторных методов выявления астмы присутствует и анализ кала. Процедура необходима для исключения гельминтоза, при котором увеличивается частота астматических приступов из-за отравления организма токсинами.

Проведение инструментальной диагностики

Инструментальные методы диагностики при бронхиальной астме незаменимы, когда требуется поставить диагноз как взрослым, так и совсем юным пациентам.

Современные диагностические методы позволяют:

- выяснить, есть ли шанс избавиться от бронхиальной обструкции;

- изучить вентиляционную способность легких и определить, насколько хорошо орган справляется с обогащением крови кислородом;

- узнать, обусловлено ли сужение просвета в бронхах контактом больного с триггерами (раздражителями).

План обследования взрослого или ребенка может включать такой способ выявления бронхиальной астмы, как провокационные тесты. К информативным пробам относят:

- проведение ингаляции с добавлением гистамина;

- тесты с физической нагрузкой;

- ингаляции сухим холодным воздухом.

Существуют пробы, которые могут быть проведены только под строгим контролем врача и в период, когда у человека отсутствуют приступы. Например, к таким исследованиям относится тест с применением метахолина — М-холиностимулятора, провоцирующего бронхоспазм у астматиков.

Рентгенография

Еще одним методом, при помощи которого выявляют астму, является рентгенография. Исследование при помощи рентгеновских лучей требуется не в каждой ситуации.

Например, оно не будет лишним, если в ходе визуального осмотра врач подтвердил развитие эмфиземы. Посещение рентгенкабинета показано и в том случае, если приступы удушающего кашля продолжаются у человека длительное время, а подобранное лечение не приносит облегчения.

Врачу необходимо исключить наличие других патологий дыхательной системы, которые можно обнаружить, применив рентгенологические методы обследования.

На ранних этапах прогрессирования астмы рентгенография неинформативна, т. к. легкие выглядят практически так же, как и у здорового человека, поэтому врач должен назначить и другие виды исследований.

Спирометрия

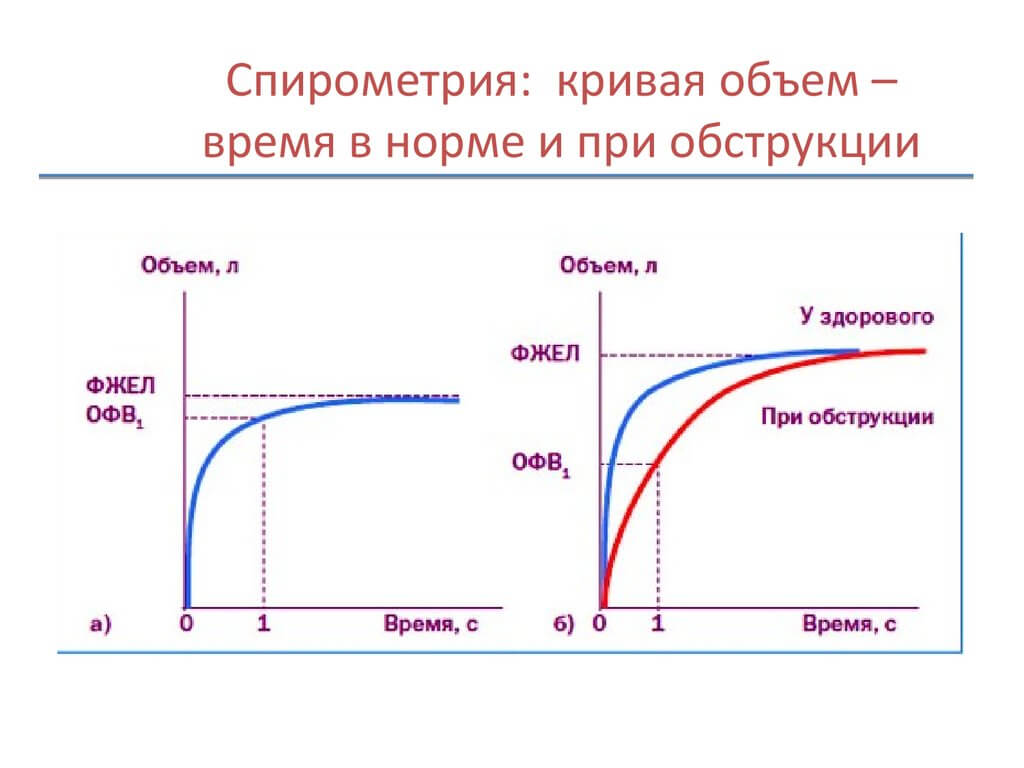

Выявить астму помогает оценка внешней функции дыхательной деятельности. На сегодняшний день спирометрия — ведущий метод определения скорости, с которой в легких перемещаются воздушные потоки. Кроме того, использование спирографа информативно и в отношении измерения общего дыхательного объема легких.

Главным критерием исследования считается ОФВ1 (секундный объем фиксированного выдоха). Полученный в ходе спирометрического исследования результат позволяет судить о степени проходимости бронхов. Здоровый человек делает более быстрый выдох в течение 1-й секунды, поэтому его показатель ОФВ1 будет выше.

Течение астмы считается легким, если в процессе спирометрии критерий ОФВ1 составляет хотя бы 80% от идеального показателя. Результат, который варьируется в пределах 60 — 80%, характерен для среднетяжелого течения недуга. Показатель, не достигающий 60%, указывает на то, что патология несет угрозу для жизни.

Пикфлоуметрия

Еще одним методом дифференцирования астмы от иных дыхательных патологий считается пикфлоуметрия. Прибор, необходимый для исследования, называется пикфлоуметром и представляет собой небольшой аппарат, имеющий вид трубочки, на которую нанесены деления.

Каждая зона соответствует определенной стадии развития болезни. Так, если показатели астматика вписываются в границы зеленой зоны, считается, что дыхательная патология хорошо контролируется.

Результат, находящийся между красным и желтым делением, сигнализирует о наличии обострения. Заметив, что показатель находится в районе красной зоны, человек должен немедленно обратиться за медицинской помощью.

Шкала прибора не унифицирована, а критерии норм индивидуальны для каждого пациента. Для того чтобы определить свои нормальные показатели, больной должен повторить форсированный выдох несколько раз, добиваясь наилучшего результата.

Пикфлоуметр достаточно прост в обращении, что позволяет делать тест по контролю над астмой в домашних условиях. Больной может самостоятельно измерять пиковую скорость выдоха, используя аппарат в утренние и вечерние часы.

Рекомендуется записывать результаты проведенных тестов в дневник, с которым впоследствии ознакомится лечащий врач.

Пневмотахография

Для того чтобы определить общий объем дыхания на пике и максимальную объемную скорость, необходим пневмотахограф. В процессе исследования используют три тестовых процентных уровня (25, 50 и 75), опираясь на которые, специалист измеряет форсированную жизненную емкость легких.

Данная инструментальная диагностика имеет минус, который заключается в том, пневмотахография не подходит для выявления астмы, вызванной вдыханием аллергена.

Этот тип заболевания называется экзогенным и возникает у пациентов, которые вдыхают вызывающие приступ химические соединения, лишь находясь в определенных условиях (например, на работе).

Определение аллергологического статуса

Для того чтобы с точностью диагностировать бронхиальную астму, пробы необходимы как инъекционные, так и скарификационные. Зачастую результаты, полученные при проведении общего анализа крови, могут оказаться неинформативными, поэтому многие врачи рекомендуют обязательно сделать биохимический анализ.

Исследование сыворотки крови необходимо и в том случае, если требуется выявление соответствующего аллергена. Под влиянием аллергической реакции в организме меняется уровень IgE (одного из видов иммуноглобулина), о чем сообщат результаты пробы.

Для выявления специфических антител существуют специальные наборы аллергенов, на которые реагирует организм заболевшего человека. По итогу тестирования врач может точно определить первопричину астматических приступов.

При подозрении на астму аллергического происхождения делаются также кожные пробы. Такое исследование менее информативно, чем определение IgE в крови, однако является незаменимым, если врач опасается возникновения анафилактической реакции у пациента.

Заболевшему следует знать, что тест нельзя проводить при наличии таких кожных заболеваний, как экзема или атопический дерматит. Кроме того, результаты проб будут недостоверными, если заболевший принимает антигистаминные препараты.

Особенности диагностики заболевания в детском возрасте

Появление частых приступов кашля характерно для детей, т. к. именно в этом возрасте организм наиболее подвержен респираторным заболеваниям. В первую очередь врачом должна быть назначена проба, дифференцирующая астму аллергической природы.

Заметив, что у малыша стали появляться приступы кашля, родителям стоит обратить внимание, покашливает ли ребенок в ночное время.

Развитие обычного бронхита сопровождается утренним отхаркиванием накопившейся за ночь мокроты, в то время как астматические приступы сходны с коклюшем, и ребенок начинает откашливать слизь во сне. Эта информация будет полезна педиатру, который осматривает маленького пациента.

Задумываясь о том, как распознать бронхиальную астму у ребенка, родители должны понимать, что применение некоторых методов необходимо для постановки правильного диагноза.

Назначенные после этого лекарства предотвратят прогрессирование болезни. Для подтверждения или исключения астмы в детском возрасте потребуется:

- сдать кровь на анализ;

- сделать аллергологический тест (по ситуации);

- пройти обследование с использованием бронходилятаторов.

Практически в ста процентах случаев заболевание у ребенка поддается полному контролю, если сразу же был поставлен верный диагноз.

Современными препаратами и общим укреплением организма можно добиться обратимости сужения просвета в бронхах и обеспечить длительную ремиссию.

В заключение

Человек с хроническим заболеванием бронхов нуждается не только в лекарственных средствах, но и в изменении образа жизни. Например, потребуется избегать контакта с аллергенами.

Следуя врачебным предписаниям, заболевший может уменьшить появление удушающих приступов до минимума.

Зная, что представляет собой астма и как определить причину ее возникновения, можно подобрать правильное лечение и добиться длительных периодов ремиссии и улучшения общего качества жизни.

Источник

Страницы: 1 2 3

Узнай стоимость написания такой работы!

Ответ в течение 5 минут!Без посредников!

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 1. Бронхиальная астма

- 1.1. Этиология

- 1.2. Классификация

- 1.3. Клиническая картина

- 1.4. Диагностика

- 1.5. Осложнения

- 1.6. Помощь при приступе БА.

- 1.7. Особенности лечение

- 1.8. Профилактика, реабилитация, прогноз

- ГЛАВА 2.Особенности сестринский процесс при бронхиальной астме

- 2.1. Манипуляции, выполняемые медицинской сестрой

- ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

- 3.1. Исследование заболеваемости БА по данным ГБУЗ КО «Юргинская городская больница»

- 3.2. Характеристика объекта исследование

- 3.3. Этапы сестринского ухода при бронхиальной астме

- Выводы

- Практические рекомендации

- Заключение

- Литература

ВВЕДЕНИЕ

Бронхиальная астма (asthma bronchiale; греч. asthma тяжёлое дыхание, удушье) – аллергическое заболевание, характеризующееся повторными приступами экспираторной одышки, вызванной диффузным нарушением бронхиальной проходимости, что связано с локализацией аллергической реакции в тканях бронхиального дерева.

Упоминания о бронхиальной астме найдены в трудах классиков медицины со времён Гиппократа. Классическое описание клинической картины бронхиальной астмы принадлежит Г. И. Сокольскому (1838).

До возникновения учения об аллергии Р. Лаэннек (1825), М. Я. Мудрое (1826), А. Родосский (1863) и др. объясняли патогенез астматического приступа неврогенным спазмом бронхиальных мышц.

Г. И. Сокольский, а позднее Н. Gurschmann (1883) и Э. Лейден (1886) обращали внимание на воспалительный процесс («катар») в бронхах с особым характером экссудата, считая его основной причиной клинических проявлений бронхиальной астмы A. Wintrich (1864) связывал приступы астмы со спазмом мышц диафрагмы.

В начале XX века после описания феномена анафилаксии у животных почти одновременно Е. О. Манойловым, Н. Ф. Голубовым и S. Meltzer была предложена аллергическая теория бронхиальной астмы, подтверждённая в дальнейшем детальным клинико-иммунологическим анализом заболевания. В настоящее время аллергический генез бронхиальной астме признается подавляющим большинством исследователей, однако существуют определённые различия в трактовке бронхиальной астмы с позиций нозологии у нас в стране и за рубежом.

Большинство зарубежных учёных рассматривают бронхиальную астму как синдромное понятие, включающее не только аллергическое поражение бронхов, но и различные бронхоспастические реакции неаллергического генеза. Отечественные исследователи А. Д. Адо, П. К. Булатов, Б. Б. Коган считают бронхиальную астму самостоятельным аллергическим заболеванием, а клинически сходные проявления при других заболеваниях они предлагают называть астмоидными синдромами. Примерами последних может быть бронхоспазм при опухолях и инородных телах бронхов, карциноиде, бронхо-сосудистое поражение лёгких при узелковом периартериите и др.

Бронхиальная астма — одно из самых распространенных заболеваний человечества, которому подвержены люди всех возрастов. В настоящее время число больных БА во всем мире достигло 300 миллионов человек. В большинстве регионов продолжается рост заболеваемости и к 2025 году увеличится на 100-150 млн. В каждой из 250 смертей в мире повинна БА, причем, большую часть из которых можно было бы предотвратить. Анализ причин смерти от БА свидетельствует о недостаточной базисной противовоспалительной терапии у большинства больных и несвоевременно оказанной неотложной помощи при обострении. Но все же достигнуты определенные успехи в лечении БА: начали применяться новые методы иммунотерапии аллергической БА, переоценены существующие методы фармакотерапии, внедряются новые методы лечения тяжелой БА.

Актуальность проблемы.

По данным эпидемиологических исследований распространенность БА в России составляет от 6.2 до 9%. Бронхиальная астма ведет к снижению качества жизни больных, может быть причиной инвалидизации. Выраженные обострения этого заболевания представляют определенную угрозу для их жизни. Высокая распространенность, тяжесть течения и неблагоприятный прогноз определяет БА как одну из самых значимых медико — социальных заболеваний в современном мире.

Всемирная организация здравоохранения по инициативе проекта «Международная инициатива против астмы» под эгидой GINA— Глобальной инициативы по бронхиальной астме учредила всемирный День борьбы с астмой, который проводится ежегодно в первый вторник мая. Впервые данный День стал отмечаться в 1998 году, в более чем 35 странах и был приурочен к Всемирному совещанию по БА в Барселоне (Испания).

Основной задачей Дня борьбы с астмой является улучшение осведомленности пациентов и населения об этом заболевании, привлечение внимания общественности к решению проблем, связанных с астмой, и повышение качества медицинской помощи.

БА является проблемой, над которой упорно работают врачи всего мира на протяжении многих веков. Однако наиболее значимые успехи были достигнуты только в последние десятилетия. Существенный прогресс достигнут в разработке медикаментозных средств лечения и профилактики.

Таким образом, главным показателем эффективности терапии БА является достижение и поддержание контроля над заболеванием.

Высокая распространенность и социально-экономическое влияние БА на жизнь общества и каждого пациента обуславливают необходимость предупреждения и своевременного выявления факторов риска, адекватность проводимой терапии, профилактики обострений заболевания. И в этом большая роль отводится медицинской сестре.

Поэтому изучение сестринского процесса при БА является актуальным. Цель исследования:

Определить особенности сестринского ухода при бронхиальной астме в стационара.

Задачи исследования:

1. Провести анализ научно- теоретических источников по статистике заболеваемости в г Юрге.

2. Определить роль медицинской сестры в организации помощи пациентам с бронхиальной астмой в условиях стационара.

3.Изучить основные методы сестринского ухода при бронхиальной астме.

Объект исследования: пациенты с бронхиальной астмой.

Предмет исследования: сестринский уход при бронхиальной астме.

Методы исследования:

- научно-теоретический;

- аналитический;

- анализ статистических данных;

- сравнение.

Глава 1.Теоретическая часть

1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление обусловливает развитие бронхиальной гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утром. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, но изменяющейся по своей выраженности обструкцией дыхательных путей в легких, которая часто бывает обратимой либо спонтанно, либо под действием лечения.

1.1. Этиология

Причины точно не известны.

— Предрасполагающие факторы (генетически обусловленные): атопия и наследственность — определяют склонность организма к болезни.

— Клинические проявления атопии: вазомоторный ринит, конъюнктивит, аллергический дерматит.

— Причинные факторы (индукторы) — сенсибилизируют дыхательные пути и вызывают начало заболевания: пыль, шерсть и перхоть домашних животных, грибковый, тараканий аллерген, пыльца растений, аспирин, химические вещества на рабочем месте (хлорсодержащие, формальдегид, канифоль и др.).

— Усугубляющие факторы – увеличивают вероятность развития астмы при воздействии индукторов: ОРВИ, курение, загрязнение воздуха, паразитарные инфекции, низкий вес при рождении.

— Триггерные факторы – провоцируют обострения БА:

— аллергены (клещ домашней пыли, пыльца растений, перхоть животных, плесень, тараканы).

— раздражающие вещества (табачный дым, вещества, загрязняющие воздух, резкие запахи, пары, копоть).

— физические факторы (физическая нагрузка, холодный воздух, гипервентиляция, смех, крик, плач).

— ОРВИ.

— эмоциональные перегрузки (стресс).

— лекарственные препараты (β-блокаторы, НПВП, пищевые добавки — тартразин).

— изменение погоды.

— эндокринные факторы (менструальный цикл, беременность, заболевания щитовидной железы).

— время суток (ночь или раннее утро).

1.2. Классификация

Классификация (Адо, Булатова, Федосеева)

1. Этапы развития БА:

— биологические дефекты у практически здоровых людей.

— состояние предастмы.

— клинически выраженная бронхиальная астма.

2. Клинико-патогенетические варианты БА:

— атопический.

— инфекционно-зависимый.

— аутоиммунный.

— дисгормональный (гормонозависимый).

— нервно-психический.

— аспириновый..

— первично измененная реактивность бронхов и др.

3. Классификация БА по степени тяжести:

Интермиттирующая:

симптомы реже 1 раза в неделю; обострения короткие; ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц.

Легкая персистирующая:

симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день; обострения могут влиять на физическую активность и сон: ночные симптомы чаще 2 раза в месяц.

Персистируюшая средней тяжести:

ежедневные симптомы; обострения могут влиять на физическую активность и сон; ночные симптомы чаще 1 раза в неделю; ежедневный прием ингаляционных бета-2-агогнистов короткого действия.

Тяжелая персистирующая:

ежедневные симптомы; частые обострения; частые ночные симптомы; ограничение физической активности.

Классификация БА по уровню контроля:

Контролируемая БА:

полное отсутствие всех проявлений БА и нормальным уровнем спирометрии.

Частично контролируемая БА:

наличие ограниченного числа симптомов.

Неконтролируемая БА:

обострение БА в течение 1 недели.

1.3. Клиническая картина

Клиническая картина БА характеризуется появлением приступов удушья легкой, средней тяжести или тяжелых.

В развитии приступа удушья условно выделяют следующие периоды:

Период предвестников:

вазомоторные реакции со стороны слизистой носа, чихание, сухость в носовой полости, зуд глаз, приступообразный кашель, затруднение отхождения мокроты, одышка, общее возбуждение, бледность, холодный пот, учащенное мочеиспускание.

Период разгара:

удушье экспираторного характера, с чувством сжатия за грудиной. Положение вынужденное, сидя с упором на руки; вдох короткий, выдох медленный, судорожный (в 2-4 раза длиннее вдоха), громкие свистящие хрипы, слышные на расстоянии («дистанционные» хрипы); участие вспомогательной мускулатуры в дыхании, кашель сухой, мокрота не отходит. Лицо бледное, при тяжелом приступе – одутловатое с синюшным оттенком, покрыто холодным потом; страх, беспокойство. Пациент с трудом отвечает на вопросы. Пульс слабого наполнения, тахикардия. При осложненном течении может переходить в астматический статус.

Период обратного развития приступа:

Имеет разную продолжительность. Мокрота разжижается, лучше откашливается, уменьшается количество сухих хрипов, появляются влажные. Удушье постепенно проходит.

Течение болезни циклическое: фаза обострения с характерными симптомами и данными лабораторно-инструментальных исследований сменяется фазой ремиссии.

1.4. Диагностика

1. Исследование функции внешнего дыхания для выявления обструктивного типа дыхательной недостаточности.

а) Спирография – графическая регистрация объема легких во время дыхания; характерно снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), снижение индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) < 75%. Измерение показателей проводится 2-3 раза, за истинное значение принимается наилучший показатель. Полученные абсолютные показатели сопоставляются с должными, которые вычисляются по специальным номограммам с учетом роста, пола, возраста пациента.

б) Пневмотахография – регистрация в двухкоординатной системе петли «поток-объем» — скорости экспираторного потока воздуха на участке 25%-75% ФЖЕЛ; характерны вогнутый характер кривой выдоха и значительное снижение максимальной объемной скорости на уровне 50-75% ФЖЕЛ (МОС50, МОС75)

в) Пикфлоуметрия – измерение пиковой скорости выдоха (ПСВ) после полного вдоха; для БА характерно: увеличение ПСВ более, чем на 15% через 15-20 мин после ингаляции b2-агонистов короткого действия; суточные колебания ПСВ 20% и более у пациентов, получающих бронхолитики, и 10% и более у пациентов, не получающих бронхолитики; уменьшение ПСВ на 15% и более после физической нагрузки или после воздействия других триггеров.

г) Бронходилатационные пробы – определение вышеперечисленных показателей до и после применения бронходилататоров с расчетом абсолютного прироста ОФВ1 (%).

2. Рентгенография легких: во время приступа, а также при частых обострениях БА – признаки эмфиземы легких (повышенная прозрачность легких; расширение межреберных промежутков; горизонтальное положение ребер; низкое стояние диафрагмы).

3. Оценка газового состава артериальной крови: артериальная гипоксемия, гиперкапния.

4. Оценка аллергологического статуса для выявления причинного аллергена; проводится с помощью кожных проб (аппликационный, скарификационный и внутрикожный методы), провокационных ингаляционных тестов.

5. Лабораторные данные:

а) ОАК: эозинофилия, умеренное увеличение СОЭ в период обострения..

б) общий анализ мокроты: много эозинофилов, кристаллы Шарко-Лейдена (образуются при разрушении эозинофилов; имеют блестящий прозрачный ромбовидный вид), спирали Куршмана (слепки мелких спастически сокращенных бронхов в виде спиралей из прозрачной слизи).

в) БАК: увеличение уровня a2- и g-глобулинов, сиаловых кислот, серомукоида, фибрина, гаптоглобулина.

г) иммунологическое исследование: увеличение в крови иммуноглобулинов (особенно IgE), снижение количества и активности Т-супрессоров.

1.5. Осложнения

— астматический статус;

— спонтанный пневмоторакс;

— острая дыхательная недостаточность;

— эмфизема легких;

— хроническое легочное сердце;

— ателектаз легкого;

— пневмония;

при длительном лечении БА гормональными препаратами — ожирение, гипертония, патологические переломы костей.

Бронхоастматический статус

I стадия – затянувшегося приступа удушья: формируется рефрактерность к симпатомиметикам, нарушается дренажная функция бронхов. Приступ удушья не купируется 12 часов и более. Состояние тяжелое, незначительно изменяется газовый состав крови: может наблюдаться умеренная гипоксемия и гиперкапния, а в связи с гипервентиляцией — гипокапния и дыхательный алкалоз.

II стадия – «немого лёгкого» — прогрессируют нарушения дренажной функции бронхов (просвет их заполнен густой слизью), появляются участки над легкими, где дыхание не выслушивается. Наблюдаются резкие нарушения газового состава крови с артериальной гипоксемией и гиперкапнией. Состояние больного очень тяжелое: заторможеность, цианоз, кожа покрыта липким потом, тахикардия более 120 ударов в минуту, АД несколько повышено.

III стадия – гипоксемической гиперкапнической комы — в результате резкого изменения газового состава крови. Дыхание поверхностное, резко ослабленное, часто аритмия, снижается АД. Судорожный синдром, острый психоз, глубокая заторможенность и потеря сознания (кома). При несвоевременном лечении астматический статус может привести к смертельному