Вирус кори это эукариоты

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 июля 2019;

проверки требуют 2 правки.

Вирусный эукариогенез — гипотеза происхождения эукариотического клеточного ядра в результате эндосимбиоза крупных ДНК-содержащих вирусов и метаногенных архей. На основе вируса сформировалось ядро эукариотического типа, которое затем включило в свой геном гены хозяина и, в конечном итоге, перехватило управление клеткой. Гипотеза была предложена Филиппом Беллом в 2001 году[1] и получила дополнительную поддержку при исследовании механизмов синтеза белка у крупных ДНК-содержащих вирусов, таких, как мимивирусы.

Исследования генома и открытие вирусов со сложными ДНК могут указывать на то, что они играли определённую роль в формировании эукариотических ядер. Гипотетически, вирусы могут быть предками современных эукариотических клеток, косвенным свидетельством является универсальность кода ДНК для всех живущих ныне эукариот и прокариот.[2]

Гипотеза[править | править код]

Так же, как и ДНК-содержащие вирусы, ядро эукариот содержит линейные хромосомы со специфическими последовательностями на их концах (хромосомы прокариот — кольцевые). В обоих случаях мРНК кэпирована, а трансляция и транскрипция происходят раздельно. Эукариотические ядра также способны к цитоплазматической репликации. Некоторые крупные вирусы обладают собственной РНК-полимеразой.[2] Перенос «инфекционных» ядер был документирован у многих паразитических красных водорослей.[3] Сложные эукариотические ДНК-вирусы могли возникнуть из подобных ядер.

Гипотеза вирусного происхождения эукариот предполагает, что эукариоты состоят из трёх предковых элементов: вирусный компонент, от которого произошло современное эукариотическое ядро; прокариотическая клетка, от которой эукариоты унаследовали цитоплазму и клеточную мембрану; а также ещё одна прокариотическая клетка, от которой произошли митохондрии и хлоропласты путём эндоцитоза. Возможно, клеточное ядро образовалось под воздействием нескольких заражений архейной клетки, уже содержащей бактерию — предшественника митохондрий, лизогенным вирусом.[4] В рамках гипотезы предложена модель эволюции эукариот, в которой вирус, сходный с современным вирусом оспы, развился в клеточное ядро путём включения генов из бактерии и археи-хозяина. Постепенно этот вирус стал основным хранилищем информации в клетке, которая сохранила способности к трансляции генов и жизнеспособности. Внутриклеточная бактерия сохранила способность производить энергию в форме АТФ, также передав часть своих генов ядру. На вирусное происхождение эукариотических ядер может указывать возникновение полового размножения и мейоза в клеточном цикле. В то же время, эта теория остаётся противоречивой, необходимы дополнительные экспериментальные доказательства с использованием вирусов архей, так как они, вероятно, наиболее сходны с современными эукариотическими ядрами.[5]

В 2006 году было высказано предположение, что переход от РНК к ДНК геномам впервые произошел среди вирусов.[6] В таком случае ДНК-вирус мог предоставить РНК-содержащему хозяину систему хранения генетической информации, основанную на ДНК.[2] Причем первоначально наличие у вируса ДНК-генома позволяло ему защитить свою наследственную информацию от ориентированных на работу с РНК ферментов хозяина. Согласно гипотезе, археи, бактерии и эукариоты получили свою основанную на ДНК систему хранения информации от разных вирусов.[6] При этом РНК-содержащий предшественник эукариот был наиболее сложно организован и обладал механизмами процессинга РНК. Было также предположено вирусное происхождение теломеразы и теломеров — ключевых элементов репликации эукариотической клетки.

В пользу гипотезы свидетельствует ряд фактов. Например, спиральные вирусы с билипидной мембраной имеют отчётливое сходство с простейшими клеточными ядрами (ДНК-хромосомой, инкапсулированной в липидную мембрану). Теоретически, крупный ДНК-вирус может взять под контроль бактериальную или архейную клетку, вместо репликации и уничтожения клетки-хозяина. Вирус, эффективно контролирующий молекулярный механизм клетки-хозяина, сам становится чем-то вроде «ядра», успешно обеспечивая своё выживание процессами митоза и цитокинеза.

Примечания[править | править код]

- ↑ Philip John Livingstone Bell. Viral eukaryogenesis: Was the ancestor of the nucleus a complex DNA virus? (англ.) // Journal of Molecular Evolution (англ.)русск. : journal. — 2001. — Vol. 53, no. 3. — P. 251—256. — doi:10.1007/s002390010215. — PMID 11523012.

- ↑ 1 2 3 Claverie, Jean-Michel. Viruses take center stage in cellular evolution (англ.) // BioMed Central (англ.)русск. : journal. — 2006. — Vol. 7, no. 6. — P. 110. — doi:10.1186/gb-2006-7-6-110. — PMID 16787527.

- ↑ Goff, Lynda J.; Coleman, Annette W. (англ.)русск.. Fate of Parasite and Host Organelle DNA during Cellular Transformation of Red Algae by Their Parasites (англ.) // The Plant Cell Online : journal. — 1995. — Vol. 7, no. 11. — P. 1899—1911. — doi:10.1105/tpc.7.11.1899. — PMID 12242362.

- ↑ Witzany, Guenther. The viral origins of telomeres and telomerases and their important role in eukaryogenesis and genome maintenance (англ.) // Biosemiotics : journal. — 2008. — Vol. 1. — P. 191—206. — doi:10.1007/s12304-008-9018-0. Архивировано 12 августа 2017 года.

- ↑ Philip John Livingstone Bell. Sex and the eukaryotic cell cycle is consistent with a viral ancestry for the eukaryotic nucleus (англ.) // Journal of Theoretical Biology (англ.)русск. : journal. — 2006. — Vol. 243, no. 1. — P. 54—63. — doi:10.1016/jjtbi200605015.

- ↑ 1 2 Forterre, Patrick. Three RNA cells for ribosomal lineages and three DNA viruses to replicate their genomes: A hypothesis for the origin of cellular domain (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2006. — Vol. 103, no. 10. — P. 3669—3674. — doi:10.1073/pnas.0510333103. — Bibcode: 2006PNAS..103.3669F. — PMID 16505372.

Ссылки[править | править код]

- Мария Александровна Шкроб. Паразит впереди хозяина. «Элементы.ру». Дата обращения 18 ноября 2012. Архивировано 9 января 2013 года.

Литература[править | править код]

- Claverie, Jean-Michel (2006). «Viruses take center stage in cellular evolution». Genome Biology 7 (6): 110. doi:10.1186/gb-2006-7-6-110. PMC 1779534. PMID 16787527.

- Goff, Lynda J.; Coleman, Annette W. (1995). «Fate of Parasite and Host Organelle DNA during Cellular Transformation of Red Algae by Their Parasites». The Plant Cell Online 7 (11): 1899—1911. doi:10.1105/tpc.7.11.1899. JSTOR 3870197. PMC 161048. PMID 12242362.

- Forterre, Patrick (2006). «Three RNA cells for ribosomal lineages and three DNA viruses to replicate their genomes: A hypothesis for the origin of cellular domain». Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (10): 3669-74. Bibcode 2006PNAS..103.3669F. doi:10.1073/pnas.0510333103. JSTOR 30048645. PMC 1450140. PMID 16505372.

Источник

Формы жизни

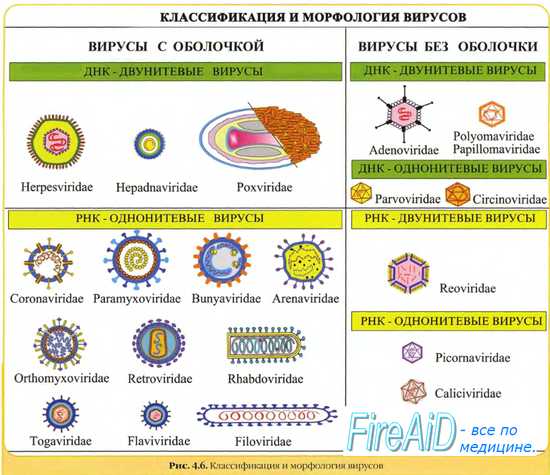

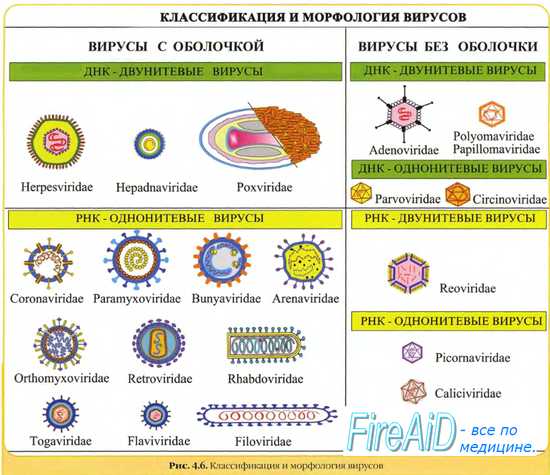

Выделяют две основные формы жизни: клеточные и неклеточные. Подавляющее большинство организмов относится к клеточным формам жизни, к неклеточным – только вирусы.

Клеточные формы делятся на прокариот (доядерные) и эукариот (собственно ядерные). Прокариоты не имеют оформленного ядра, у эукариот ядро четко выражено. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли, к эукариотам — растения, животные и грибы.

Вирусы

Вирусы (от лат. virus — яд) не проявляют признаков жизни вне других организмов и являются внутриклеточными облигатными паразитами. Они поражают любые организмы. Вирусы — это самые мелкие организмы Земли: их молекулы видны только под электронным микроскопом. Вирусы бактерий имеют специальное название: бактериофаги или просто фаги. Изучением вирусов занимается вирусология.

Вирусы были открыты в XIX в. Д. И. Ивановским: он обнаружил и описал вирус табачной мозаики. Этот вирус поражает табак, вызывая разрушение хлорофилла, из-за чего некоторые участки органов становятся более светлыми по сравнению со здоровыми. Внешне такой орган (чаще всего лист) действительно напоминает мозаику: темные участки чередуются со светлыми.

Вирус — это генетический элемент, покрытый защитной белковой оболочкой. Отдельные вирусные частицы (вирионы) представляют собой симметричные тела, состоящие из повторяющихся элементов .

В центре вируса находится генетический материал — ДНК (ДНК-содержащие вирусы) или РНК (РНК-содержащие вирусы). ДНК может быть двухцепочечной или одноцепочечной, кольцевой или линейной; РНК — одно- или двухцепочечной. Генетический материал вируса окружен капсидом — белковой оболочкой, выполняющей защитную функцию. Эта оболочка состоит из многократно повторяющихся полипептидных цепочек одного или нескольких белков. Снаружи от белковой оболочки может образовываться еще одна оболочка — внешняя.

Цикл вирусов. Сначала вирус прикрепляется к клетке хозяина, затем его генетический материал проникает внутрь клетки хозяина. Если вирус содержит ДНК, то она встраивается в ДНК клетки хозяина. Далее происходит образование и-РНК вируса, синтез его белков и образование новых вирусных частиц, т. е. клетка хозяина начинает работать на вирус.

РНК-содержащие вирусы ведут себя немного по-другому. Если РНК вируса состоит из двух цепей, то на одной из них синтезируется и-РНК, затем происходит синтез белков вируса и т.д.

У ретровирусов, также относящихся к РНК-содержащим (например, вирус иммунодефицита человека – ВИЧ), с помощью фермента обратной транскриптазы на РНК синтезируется сначала одна цепь ДНК, а затем и вторая. После этого ДНК вируса встраивается в ДНК клетки хозяина.

Весь цикл может занимать несколько минут.

Вирусы вызывают различные заболевания человека: грипп, СПИД, гепатит, полиомиелит, оспу, корь, бешенство (водобоязнь), герпес, геморрагическую лихорадку.

Прокариоты

К прокариотам относятся бактерии и цианобактерии, которые объединяются в царство Дробянки. У них отсутствует оформленное ядро и мембранные органоиды, генетический материал представлен нуклеоидом (молекулой хромосомной ДНК, замкнутой в кольцо) и плазмидами (небольшими внехромосомными ДНК). Характерны мелкие рибосомы (70S), расположенные в цитоплазме, и мезосомы (впячивание мембраны внутрь клетки), выполняющие функции митохондрий.

Таблица «Клетки прокариот и эукариот: сравнительная характеристика»

| Признак | Прокариоты | Эукариоты |

| Клеточная стенка | У бактерий – из муреина, у цианобактерий — из целлюлозы | У животных нет, у грибов из хитина, у растений из целлюлозы |

| Ядро и генетический материал | Ядра нет; кольцевая ДНК в цитоплазме, хромосом нет. Гистонов нет | Ядро есть; двуцепочечная ДНК находится в ядре, соединена с белками-гистонами и образует хромосомы |

| Мембранные органоиды | Нет | Есть |

| Рибосомы | Мелкие, находятся в цитоплазме, 70S | Крупные, большинство располо-жено на эндоплазматической сети, 80S |

| Деление клеток | Деление пополам. Митоз не характерен | Митоз и мейоз |

| Диссимиляция | Анаэробная и аэробная | Преобладает аэробная |

| Фотосинтез | У некоторых бактерий и цианобактерий | Только у растений |

| Хемосинтез | Некоторые бактерии | Не возможен |

| Азотфиксация | Некоторые бактерии | Не возможна |

Бактерии

Бактерии — микроскопические одноклеточные организмы. Они широко распространены в природе и занимают все среды жизни (почвенную, наземно-воздушную, водную; также обитают внутри живых организмов).

Снаружи клетка бактерий покрыта клеточной стенкой, в состав которой входит муреин. Многие бактерии способны формировать дополнительную внешнюю капсулу, защищающую их внутри организма хозяина от его иммунной системы. Под оболочкой находится плазматическая мембрана, а внутри клетки — цитоплазма с включениями, рибосомами и генетическим материалом (кольцевая ДНК). Многие бактерии имеют жгутики, обеспечивающие их подвижность.

Размножение бактерий происходит делением на две клетки: сначала делится нуклеоид, затем — цитоплазма. При благоприятных условиях одно деление происходит каждые 15-20 мин. При возникновении неблагоприятных условий бактерии способны образовывать споры. У спор очень плотная внешняя оболочка, способная переносить различные внешние воздействия и сохранять жизнеспособность в течение десятков и сотен лет. При наступлении благоприятных условий спора прорастает и образует бактериальную клетку.

Сине-зеленые водоросли (цианобактерии)

Обитают в водной среде и на почве. Различают одноклеточные и колониальные формы. Многие из них в цитоплазме содержат вакуоли, которые поддерживают плавучесть клетки.

Цианобактерии являются автотрофами и содержат хлорофилл. При фотосинтезе выделяют кислород в атмосферу. Размножение осуществляется делением. Способны образовывать споры для пережидания неблагоприятных условий.

Источник

Оглавление темы «Вирус кори. PC-вирус. Коронавирусы. Аденовирусы.»:

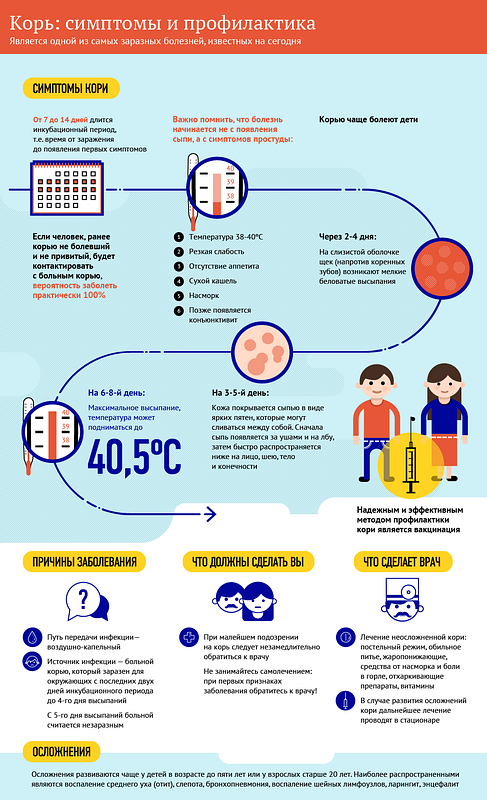

1. Корь. Вирус кори. Свойства вируса кори. Эпидемиология кори. Антигены вируса кори.

2. Патогенез кори. Клиника кори. Признаки кори. Сыпь при кори. Пятна Бельского-Филатова-Коплика.

3. Диагностика кори. Лечение кори. Профилактика кори.

4. Респираторно-синцитиальный вирус. PC-вирус. Свойства РС-вируса. Эпидемиология респираторно-синцитиального вируса.

5. Антигены респираторно-синцитиального вируса. Патогенез, клиника поражений респираторно-синцитиального вируса.

6. Диагностика рс-вируса. Лечение поражений рс-вируса.

7. Коронавирусы. Респираторные коронавирусы. Эпидемиология коронавирусных инфекций.

8. Антигены коронавирусов. Патогенез, клиника поражений коронавирусов. Диагностика, лечение коронавирусов.

9. Аденовирусы. Респираторные аденовирусы. Эпидемиология поражений аденовирусов. Распространенность аденовирусов.

10. Антигены аденовирусов. Патогенез поражений аденовирусов. Клиника, диагностика, лечение и профилактика аденовирусных инфекций.

Корь. Вирус кори. Свойства вируса кори. Эпидемиология кори. Антигены вируса кори.

Корь — острая инфекция, проявляющаяся интоксикацией, катаральными явлениями, своеобразной энантемой и папулёзно-пятнистой сыпью.

Вирус кори — типовой вид рода Morbillivirus [от лат. mоrbilli, корь]. В его состав также включены патогенные для человека вирусы под острого склерозирующего панэнцефалита и рассеянного склероза.

Впервые вирус кори выделили Д. Эндерс и Т. Пиблз (1954). Вирус кори имеет сферическую форму, диаметр— 150-250 нм. Геном вируса кори образован несегментированной однонитевой молекулой -РНК.

С ней ассоциированы нуклеокапсидный белок NP и полимеразные белки Р и L, образующие нуклеокапсид со спиральным типом симметрии вируса кори. Снаружи он окружён матриксным М-белком.

Оболочка вируса кори образована двойным слоем липидов, включающим гликопротеипы Н (гемагглютинин) и F (белок слияния). В культуре клеток вирус кори даёт характерный цитопатический эффект с образованием гигантских клеток и/или синцитиев, либо образует зернистые тельца включений в цитоплазме и ядре.

Эпидемиология кори

Корь распространена повсеместно, а в некоторых странах она эндемична. Резервуар кори — больной человек.

Возбудитель кори передаётся воздушно-капельным путём. Наибольшую эпидемическую опасность больной представляет в продромальный период и период кожных высыпаний. Вирус кори нестоек во внешней среде, чувствителен к инсоляции, высоким температурам и быстро разрушается под действием дезинфектантов и детергентов.

Антигенная структура вируса кори

Основные антигены вируса кори — гемагглютинин, белок F и нуклеокапсидный белок NP. AT к гемагглютинину и F-протеину проявляют цитотоксическое действие, направленное против инфицированных клеток.

Вирус кори имеет общие антигенные детерминанты с прочими морбилливирусами. Антигенная структура вируса кори стабильная. Все известные штаммы принадлежат к одному серологическому варианту.

— Также рекомендуем «Патогенез кори. Клиника кори. Признаки кори. Сыпь при кори. Пятна Бельского-Филатова-Коплика.»

Источник

Корь— острая инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, а также пятнисто-папулезной сыпью на коже.

Таксономия.РНК-содержащий вирус. Семейства Paramyxoviridae. Род Morbillivirus.

Структура и антигенные свойства.Вирион окружён оболочкой с гликопротеиновыми шипами. Под оболочкой находится спиральный нуклеокапсид. Геном вируса — однонитевая, нефрагментированная минус РНК. Имеются следующие основные белки: NP — нуклеокапсидный; М — матриксный, а также поверхностные гликозилированные белки липопротеиновой оболочки — гемагглютинин (Н) и белок слияния (F), гемолизин. Вирус обладает гемагглютинирующей и гемолитической активностью. Нейраминидаза отсутствует. Имеет общие антигены с вирусом чумы собак и крупного рогатого скота.

Культивирование.Культивируют на первично-трипсинизированных культурах клеток почек обезьян и человека, перевиваемых культурах клеток HeLa, Vero. Возбудитель размножается с образованием гигантских многоядерных клеток — симпластов; появляются цитоплазматические и внутриядерные включения. Белок F вызывает слияние клеток.

Резистентность.В окружающей среде нестоек, при комнатной температуре инактивируется через 3-4 ч. Быстро гибнет от солнечного света, УФ-лучей. Чувствителен к детергентам, дезинфектантам.

Восприимчивость животных.Корь воспроизводится только на обезьянах, остальные животные маловосприимчивы.

Эпидемиология.Корь — антропонозная инфекция, распространена повсеместно. Восприимчивость человека к вирусу кори чрезвычайно высока. Болеют люди разного возраста, но чаще дети 4—5 лет.

Источник инфекции — больной человек.

Основной путь инфицирования — воздушно-капельный, реже — контактный. Наибольшая заражаемость происходит в продромальном периоде и в 1-й день появления сыпи. Через 5 дней после появления сыпи больной не заразен.

Патогенез.Возбудитель проникает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, откуда попадает в подслизистую оболочку, лимфатические узлы. После репродукции он поступает в кровь (вирусемия) и поражает эндотелий кровеносных капилляров, обуславливая тем самым появление сыпи. Развиваются отек и некротические изменения тканей.

Клиника.Инкубационный период 8-15 дней. Вначале отмечаются острые респираторные проявления (ринит, фарингит, конъюнктивит, фотофобия, температура тела 39С). Затем, на 3—4-й день, на слизистых оболочках и коже появляется пятнисто-папулезная сыпь, распространяющаяся сверху вниз: сначала на лице, затем на туловище и конечностях. За сутки до появления сыпи на слизистой оболочке щек появляются мелкие пятна, окруженные красным ореолом. Заболевание длится 7—9 дней, сыпь исчезает, не оставляя следов.

Возбудитель вызывает аллергию, подавляет активность Т-лимфоцитов и иммунные реакции, что способствует появлению осложнений в виде пневмоний, воспаления среднего уха и др. Редко развиваются энцефалит и ПСПЭ.

Иммунитет.После перенесенной кори развивается гуморальный стойкий пожизненный иммунитет. Повторные заболевания редки. Пассивный иммунитет, передаваемый плоду через плаценту в виде IgG, защищает новорожденного в течение 6 месяцев после рождения.

Микробиологическая диагностика.Исследуют смыв с носоглотки, соскобы с элементов сыпи, кровь, мочу. Вирус кори можно обнаружить в патологическом материале и в зараженных культурах клеток с помощью РИФ, РТГА и реакции нейтрализации. Характерно наличие многоядерных клеток и антигенов возбудителя в них. Для серологической диагностики применяют РСК, РТГА и реакцию нейтрализации.

Лечение.Симптоматическое.

Специфическая профилактика.Активную специфическую профилактику кори проводят подкожным введением детям первого года жизни или живой коревой вакцины из аттенуированных штаммов, или ассоциированной вакцины (против кори, паротита, краснухи). В очагах кори ослабленным детям вводят нормальный иммуноглобулин человека. Препарат эффективен при введении не позднее 7-го дня инкубационного периода.

Источник