Визинг при астме это

/110/110.jpg)

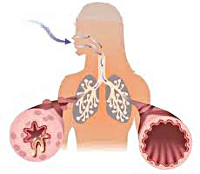

Бронхиальная астма (БА) — хроническая патология дыхательных путей, манифестация которой в подавляющем большинстве случаев совпадает с детским возрастом. У 50–80 % детей астма дебютирует до 5летнего возраста. Установить диагноз бронхиальной астмы ребенку такого возраста (до 5 лет) — задача, требующая максимально взвешенного решения, поскольку в арсенале врача имеются лишь клинические и анамнестические данные. При этом чем младше ребенок, тем более скрупулезного подхода требует диагностический поиск. За диагнозом астмы стоит назначение лекарственных средств, имеющих свои побочные эффекты, предупреждение которых особенно актуально при проведении длительной противовоспалительной терапии.

Согласно определению, действующему во всем мире у пациентов всех возрастных групп, бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, сопровождающееся гиперчувствительностью бронхов и приводящее к повторным эпизодам визинга (wheezing), одышке, чувству сдавления в груди и кашлю [1, 2]. Но, несмотря на четкость трактовки каждой позиции этого определения, подходы к диагностике астмы у младших детей могут быть весьма вариабельны. Особенностью астмы у пациентов младше 5 лет считается разнообразие и неспецифичность ее клинических симптомов, что влечет за собой проведение серьезной дифференциальной диагностики.

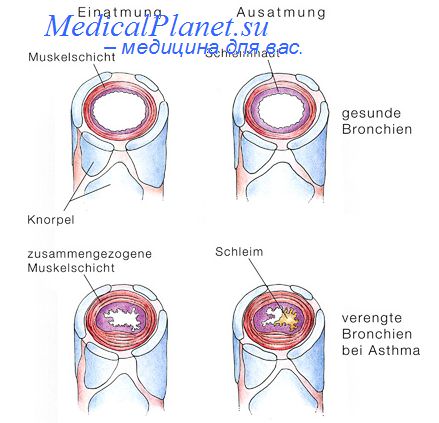

Ключевое событие в патогенезе бронхиальной астмы — развитие воспаления слизистой оболочки бронхиального дерева, которое в конечном счете приводит к ремоделированию дыхательных путей. Согласно современным представлениям, ремоделирование развивается очень рано — при персистировании симптомов аллергического воспаления в течение 1 года, что и объясняет необходимость как можно более ранней и длительной противовоспалительной терапии. Подтверждают это результаты исследований S. Saglani и соавт. (2005), которые показали, что в группе детей с персистирующим визингом на 1м году жизни отсутствуют морфологические изменения слизистой бронхов, появляясь с течением времени [3].

Корректным подходом при диагностике астмы до назначения базисной противовоспалительной терапии, которая длится не менее 3 месяцев, следует считать предварительную оценку активности воспаления стенки бронхиального дерева. Сегодня существуют такие возможности, как прижизненная биопсия слизистой бронхов (один из самых инвазивных методов диагностики), анализ жидкости бронхоальвеолярного лаважа, который не вполне отображает истинную картину воспаления, и анализ оксида азота в выдыхаемом воздухе. Последняя методика считается перспективной, но, к сожалению, не доступна для широкого круга врачей, а используется только в научных целях. То есть фактически для диагностики активности воспаления слизистой оболочки бронхиального дерева мы можем применять только косвенные методы, направленные на выявление гиперреактивности бронхов. К таковым относятся: наличие клинической картины бронхообструктивного синдрома (сухие свистящие хрипы на выдохе при аускультации или выслушиваемые дистантно, наличие сухого приступообразного кашля или приступа удушья); данных спирометрии или пикфлоуметрии (снижение объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) или пиковой скорости выдоха (ПСВ1) ниже 80 % от индивидуальной нормы), положительный бронхолитический тест даже при нормальных величинах ОФВ1 или ПСВ1. При наличии одного из пунктов, обнаруживаемых в покое или после физической нагрузки, можно говорить о присутствии у пациента воспалительных изменений в дыхательных путях.

Более объективным методом считается инструментальная оценка функций внешнего дыхания. Но метод спирометрии отображает реальную картину исключительно при правильно выполненных дыхательных маневрах, чего не всегда удается достичь даже у взрослых, не говоря уже о детях. В настоящее время инструментальную оценку функций дыхания у детей до 5 лет не используют, поскольку пациенты этого возраста еще не могут корректно выполнить требуемые команды. Но это не значит, что измерить функции внешнего дыхания у детей дошкольного возраста невозможно. Согласно официальному заявлению Американского торакального общества, у детей с 2 лет данные исследования осуществимы [4]. Это возможно выполнить с помощью таких исследований: форсированная импульсная осциллометрия, определение сопротивления дыхательных путей методом прерывания воздушного потока, оценка сопротивления дыхательных путей, выполненная с помощью плетизмографии, форсированная спирометрия со специальными детскими программами («жевательная резинка», «коктейль», «свечи», «свисток» и др.), оценка функционального остаточного объема техникой разведения газов, измерение индексов разведения газов, максимальный поток, характеризующий функциональный остаточный объем, бронхофонография [5]. Независимые исследования, посвященные изучению метода кратковременного прерывания потока воздуха (RINT) (Малюжинская Н.В., 2011; Фурман Е.Г., 2009), проведенные у детей 2–6 лет, свидетельствуют о высокой специфичности (100 %) и чувствительности (83,3 %) данной методики, которая не уступает классической спирометрии. Более того, данный метод может быть использован и для проведения бронхолитического теста [6]. Но применение RINT у детей 2–5 лет доступно только для научных целей.

Таким образом, подтвердить объективными методами изменение функции легких (пусть даже для научных целей) мы можем у детей старше 2 лет. В более раннем возрасте это пока не осуществимо. В связи с этим диагностика астмы у детей раннего возраста проводится клинически и базируется на тщательной оценке разнообразия симптомов, внутренних и внешних факторов, а также физикальных данных.

Наиболее специфичными симптомами астмы у детей раннего возраста считают свистящие дистантные хрипы (так называемый визинг) или сухой приступообразный кашель. Если данные симптомы периодически повторяются, то имеет смысл рассмотреть в качестве одного из возможных диагнозов бронхиальную астму. Но сложность состоит в том, что симптомы бронхообструкции также часто встречаются у детей, которые не имеют астмы, особенно если это дети до 3летнего возраста, что связано с анатомофизиологическими особенностями дыхательных путей.

Международный консенсус по диагностике и лечению БА у детей PRACTALL EAACI/AAACI Consensus Report (первый документ, посвященный детской астме и объединяющий данные многочисленных исследований) выделяет два основных фенотипа визинга, отличающихся по прогнозу. Это эпизодический (вирусиндуцированный) визинг и визинг, опосредованный различными триггерами (multiple trigger wheeze). Считается, что у детей, имеющих визинг, в дальнейшем может сформироваться или не сформироваться астма, что требует от врача наблюдения этих пациентов в динамике. При этом не рекомендуется использовать термины «преходящий», «поздно стартующий», «персистирующий» (визинг) в практической деятельности, а возможно только в популяционных исследованиях [7].

Рабочая группа Европейского респираторного общества предлагает такую трактовку фенотипов. Эпизодический, или вирусиндуцированный, визинг — отдельные эпизоды визинга, в перерывах между которыми нет симптомов гиперреактивности бронхов. В плане прогноза данный фенотип имеет как благоприятное течение, чаще всего разрешаясь с течением времени, так и может трансформироваться в визинг, опосредованный многочисленными триггерами, когда пациент имеет проявления вне периода острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Триггерами в данной ситуации могут быть табачный дым, аллергены, физическая нагрузка, плач, смех, которые усиливают гиперреактивность бронхов. Данный фенотип диагностируют, если ребенок имеет частые эпизоды визинга, которые не связаны с ОРВИ, отягощенную наследственность по атопии, тяжелые обострения (требующие госпитализации или применения системных глюкокортикостероидов). Визинг, опосредованный многочисленными триггерами, имеет худший прогноз, и, на наш взгляд, здесь правомочен диагноз бронхиальной астмы, поскольку в таком случае требуется специфическая противовоспалительная терапия.

Абсолютных маркеров, которые бы позволили точно спрогнозировать вероятность развития астмы у детей, имеющих визинг, нет. В исследовании Tucson (США) предпринята попытка рассчитать прогностический индекс развития астмы (Asthma Predictive Index — API) [8]. Его оценивают у детей до 3 лет, у которых в течение последнего года отмечено 4 эпизода визинга, длящихся более одного дня и нарушающих сон. Необходимо определить наличие таких симптомов:

— «большие» критерии: позитивная история БА у коголибо из родителей, диагностированный врачом атопический дерматит, доказанная сенситизация к аэроаллергенам (1 из перечисленных) или 2 из

— «малые» критерии: доказанная сенситизация к пищевым аллергенам, более 4 % эозинофилов в периферической крови, эпизоды визинга, не связанные с острыми респираторными заболеваниями.

При наличии положительного индекса вероятность развития астмы составляет 76 % (уровень доказательности С), а риск развития БА у детей с положительным API возрастает в 4–10 раз в сравнении с детьми, имеющими отрицательный индекс [1, 9].

Кроме того, PRACTALL выделяет понятие степени тяжести БА. Но в отличие от GINA трактует его не так четко: тяжелая и легкая/среднетяжелая астма, акцентируя внимание на том, что у детей степень тяжести может варьировать в течение короткого промежутка времени (от недели к неделе). Отдельно выделяют такой подтип астмы, как индифферентная к терапии (unresponsive to treatment), и предлагают, как и GINA, оценить в таком случае комплайенс и пересмотреть диагноз астмы.

У детей до 5 лет оценка комплайенса приобретает особое значение, поскольку именно в этой возрастной категории отсутствие эффекта от терапии связано в первую очередь со степенью приверженности к лечению. Необходимо тщательно выяснить у родителей, как именно они используют препараты, какие средства доставки применяют, так как такое широко используемое сегодня средство, как обрезанная пластиковая бутылка в качестве спейсера, хоть и может быть эффективным для доставки ингаляционных препаратов, но обеспечить полноценное поступление лекарственного средства в дыхательные пути пациента не способно: возникает утечка большого количества препарата в связи с отсутствием плотного контакта кожи пациента и стенки бутылки. В GINA основными средствами доставки называются спейсеры (и их вариации — бэбихалер, аэрочамбер) и небулайзер, и именно им необходимо отдавать преимущество при выборе доставочного устройства. При этом первоочередная роль отводится именно спейсерам, а не небулайзерам, как можно было бы подумать.

Прежде чем верифицировать диагноз астмы у детей до 5летнего возраста, клиницист должен быть готов провести дифференциальную диагностику с заболеваниями, представленными в табл. 1.

/110/110.jpg)

Для осуществления дифференциальной диагностики необходим следующий объем исследований: общий анализ крови, уровень общего IgE, иммунограмма, потовая проба (определение хлоридов пота), уровень a1антитрипсина, туберкулинодиагностика, определение IgM и IgG к возбудителям коклюша, паракоклюша, цитомегаловируса, хламидийной инфеции, микоплазме, гельминтозов, рентгенисследования органов грудной полости (в прямой, боковой проекциях, в том числе с применением контрастирования для исключения пороков развития трахеи и бронхов), бронхоскопия, фиброгастродуоденоскопия, ультразвуковое исследование сердца и магистральных сосудов, при необходимости — магнитнорезонансная томография органов грудной полости, консультации врачей других специальностей — отоларинголога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, инфекциониста [1, 11].

Одним из тестов для подтверждения диагноза считают пробную противоастматическую терапию (ex juvantibus) (уровень доказательности D), которая заключается в лечении с помощью короткодействующих b2агонистов и ингаляционных глюкокортикостероидов в течение 8–12 недель. Если за этот период отмечается четкое клиническое улучшение в течении астмы, то диагноз высоко вероятен. Исходя из значительной вариабельности течения астмы у детей раннего возраста, для подтверждения диагноза может потребоваться проведение пробного курса лечения не один раз. Если же пациент получает пробную антиастматическую терапию, но при этом не видит от нее должного эффекта — пересмотрите диагноз астмы!

В отношении диагностики гиперчувствительности у детей раннего возраста проведение кожного тестирования считается неинформативным, поэтому проводят исследование уровней специфических антител (IgE) к конкретным аллергенам.

Таким образом, при наличии 4 и более эпизодов визинга или приступообразного сухого кашля у детей до 5 лет необходимо оценить вероятность или риск развития бронхиальной астмы. Вероятность правильного диагноза БА выше, если исключены все остальные возможные причины визинга и кашля, при наличии позитивного Asthma Predictive Index. В таком случае пациентам должна быть назначена пробная противоастматическая терапия, по эффективности которой (при условии высокого комплайенса) специалист сможет ответить на вопрос — астма ли это.

Источник

Персистирующая бронхиальная астма — многие месяцы, даже годы имеется постоянная симптоматика (визинг, тяжесть в грудной клетке, затрудненное дыхание и кашель) и ограничения в образе жизни. Для нее характерны малые периоды, когда отсутствуют симптомы или вообще нет ремиссий, есть хроническая патология дыхательных путей с большими вариациями данных дневной пикфлуометрии. Симптомы появляются в ответ на действие определенного фактора или даже без него. Необходим регулярный прием бета-2-АГ, нередко и ГКС.

Эпизодическая, интермиттирующая бронхиальная астма, — эпизоды приступов (обструкции бронхов или кашля) сменяются бессимптомными периодами, когда не требуется лечение. Симптомы могут повторяться (обычно ночью, рано утром) ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно. Приступ может быть тяжелый и потребовать лечения в течение нескольких дней и даже недель. Эта форма более характерна для молодых лиц с атопией (например, аллергическим ринитом). Имеется полная обратимость обструкции бронхов, в период ремиссии нет обструкции дыхательных путей и симптоматики.

Хроническая бронхиальная астма (обычно тяжело протекающая, с частыми обострениями) — клинически эти лица имеют комбинацию симптомов БА (ОФВ1 менее 70%; ее ежегодное снижение 25— 38 мл) и ХОБЛ (поражение мелких дыхательных путей) с развитием ХДН и ХЛС (астматическая форма ХОБЛ).

Клиническая картина бронхиальной астмы складывается из следующих синдромов.

• Бронхообструктивный — удушье и визинг — шумное дыхание с наличием звуковых, дистанционных хрипов, связанных с дыханием, снижение ОФВ].

• Бронхопульмональный — кашель, выделение мокроты, боль в груди, одышка, интоксикация, гипоксия.

• Кардиопульмональный — тахикардия, повышение АД, легочная гипертензия, снижение УОС, на ЭКГ — нарушения сердечного ритма или синдромная коронарная патология.

• Аллергический — появление приступа удушья при контакте с известным аллергеном, положительные кожные скарификационные пробы, крапивница, кожный зуд, эозинофилия крови.

• Нервно-психический — развивается при длительной гипоксемии и гиперкапнии, проявляется респираторной энцефалопатией — варьирующей неврологической симптоматикой: головной болью, сонливостью, раздражительностью и даже агрессивностью, тремором, эйфорией, неадекватностью поведения.

При любом варианте течения бронхиальной астмы основные клинические симптомы одинаковые (но вариабельные, преходящие, обычно ухудшаются ночью и провоцируются триггерами). Чаще наблюдаются приступ экспираторного удушья, затрудненное и свистящее дыхание (визинг), спастический кашель или сочетание этих симптомов на фоне резкого снижения ПСВ; реже — тяжесть в грудной клетке, усиливающаяся при ФН. В развитии приступа БА можно условно выделить три периода: предвестников (иногда их нет) —> разгара —> обратного развития.

Предвестники могут появляться за несколько минут или часов до начала приступа. Так, при атопической бронхиальной астмы это могут быть обильное отделение слизистой мокроты, першение в горле, «песок» в глазах, вазомоторные реакции со стороны слизистой носа или зуд кожи вокруг носа; при эндогенной бронхиальной астмы — появление сухого, повторного и мучительного кашля, часто возникающего во сне, что будит больного. Приступ бронхиальной астмы может возникнуть в любое время, в любом месте. Причем у ряда лиц неожиданно, с необъяснимо выраженной обструкцией дыхательных путей вследствие бронхоспазма (внезапная асфиксическая бронхиальная астма).

В период приступа субъективные жалобы могут варьировать (меняется адаптация к бронхиальной астме). Так, они могут быстро исчезнуть, если больной своевременно вдохнет бета-2-АГ.

Для периода разгара приступа характерно внезапное появление экспираторного удушья («нельзя свободно» дышать), тяжести в грудной клетки («трудно проходит воздух» по дыхательным путям) чаще под утро, при вставании с постели (утренней подвижности) или в определенное время ночью (приступ-«будильник»). Ночное удушье часто обусловлено суточными колебаниями кортизола, катехоламинов в крови (максимальным снижением их уровней ночью) и максимальным уровнем гистамина в это время; повышением вагального тонуса; увеличением уровня аллергенов пера подушек, постельных клещей; накоплением мокроты за ночь; вдыханием фосфорорганических инсектицидов (которыми обрабатываются постель, мебель); прямой аспирацией или гастроэзофагеальным рефлюксом (за счет кислой стимуляции рецепторов нижних отделов пищевода, вызывающей бронхоконстрикцию).

Приступ бронхиальной астмы может за несколько минут достигнуть очень большой силы. Его можно классифицировать по степени тяжести как нетяжелый, среднетяжелый и тяжелый.

— Читать далее «Клиника приступа бронхиальной астмы. Объективные признаки приступа бронхиальной астмы.»

Оглавление темы «Диагностика бронхиальной астмы.»:

1. Эндогенная бронхиальная астма. Аспириновая бронхиальная астма.

2. Персистирующая бронхиальная астма. Хроническая бронхиальная астма.

3. Клиника приступа бронхиальной астмы. Объективные признаки приступа бронхиальной астмы.

4. Степень тяжести приступа бронхиальной астмы. Оценка тяжести бронхиальной астмы.

5. Астматический статус. Осложнения астматического статуса.

6. Критерии астматического статуса. Признаки астматического статуса.

7. Диагностика бронхиальной астмы. Обследование при бронхиальной астме.

8. Инструментальные методы обследования при бронхиальной астмы. Дополнительные методы выявления бронхиальной астмы.

9. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы. Бронхиальная астма и легочная патология.

10. Лечение бронхиальной астмы. Купирование приступа бронхиальной астмы.

Источник