Возбудители вирусных респираторных инфекций корь

Корь — острая вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, энантемой, макулопапулезной сыпью, поражением конъюнктив и верхних отделов респираторного тракта.

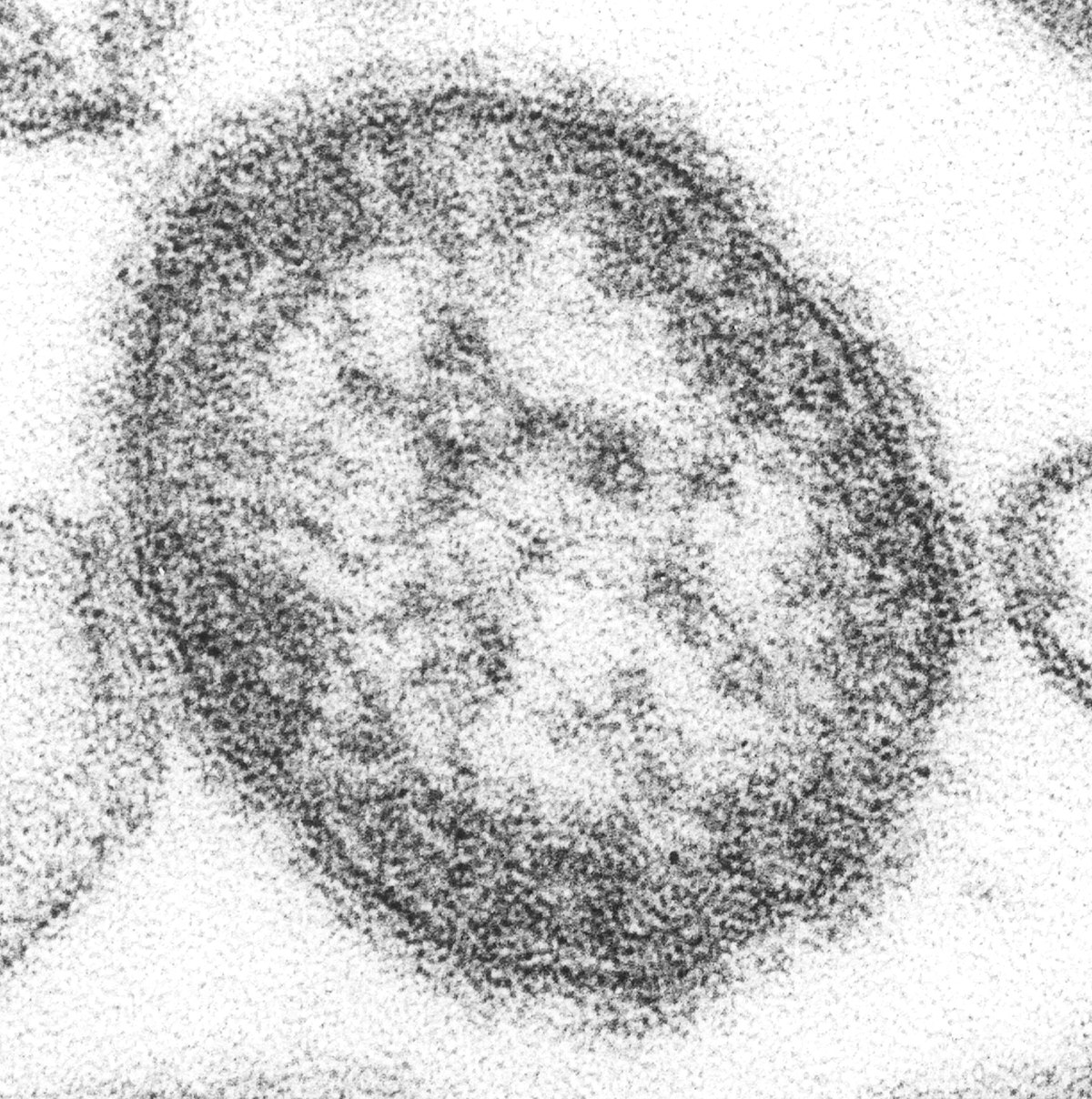

Возбудитель кори (Polinosa morbillarum) относится к парамиксовирусам.. Морфологически вирус кори сходен с другими парамиксовирусами, диаметр его вириона 120-250 нм. Оболочка содержит 3 слоя — белковую мембрану, липидный слой и наружные гликопротеидные выступы. Содержит РНК, обладает гемагглютинирующей и гемолизирующей активностью. Гемолизирует и агглютинирует эритроциты обезьян, но в отличие от других парамиксовирусов не агглютинирует эритроцитов кур, морских свинок, мышей. Патогенен для обезьян. Культивируется на клетках почек человека и обезьян. Получены аттенуированные штаммы вирусов кори, которые используются в качестве живой противокоревой вакцины. Вирус кори быстро инактивируется при нагревании, ультрафиолетовом облучении, под влиянием дезинфицирующих средств.

Источником инфекции является только больной человек, который выделяет вирус кори во внешнюю среду с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня после высыпания. Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.Воротами инфекции служит слизистая оболочка верхних дыхательных путей. Вирус размножается в эпителии респираторного тракта, а также в других эпителиальных клетках. С последних дней инкубации в течение 1-2 дней после появления сыпи вирус можно выделить из крови. В конце инкубационного периода наблюдается вторая, более напряженная волна вирусемии. Возбудитель поражает кожные покровы, коньюктивы, слизистые оболочки респираторного тракта и ротовой полости (пятна Бельского-Филатова-Коплика). Вирус можно обнаружить также в слизистой оболочке трахеи, бронхов, иногда в моче. В отдельных случаях вирус может заноситься в головной мозг, обусловливая развитие специфического коревого энцефалита. Во многих лейкоцитах выявляются разрушенные хромосомы. Эпителий дыхательных путей может некротизироваться, что способствует наслоению вторичной бактериальной инфекции. С 3-го дня высыпания вирусемия резко снижается, а с 4-го дня вирус обычно не обнаруживается. С этого времени в крови начинают обнаруживаться вируснейтрализующие антитела.

Иммунитет после перенесенной естественной коревой инфекции стойкий. Повторные заболевания корью встречаются редко. Иммунитет после прививок более кратковременный (через 10 лет после прививки лишь у 36% вакцинированных сохраняются защитные титры антител).

Инкубационный период длится 9-11 дней. Отдельные проявления болезни отмечаются со второй половины инкубационного периода (снижение массы тела ребенка, отечность нижнего века и гиперемия конъюнктив, субфебрилитет по вечерам, кашель, небольшой насморк). Начальный, или продромальный период характеризуется повышением температуры тела до 38-39°С, разбитостью, общим недомоганием, понижением аппетита. Усиливается насморк, появляется грубый «лающий» кашель, резко выражена гиперемия конъюнктив. Появляется коревая энантема в виде мелких красных пятен, расположенных на слизистой оболочке мягкого и твердого неба, патогномоничные для кори пятна Бельского-Филатова-Коплика. Эти пятна чаще локализуются на слизистой оболочке щек. Они представляют собой мелкие белесоватые, слегка возвышающиеся над уровнем слизистой оболочки пятнышки, окруженные узкой красноватой каемкой, и прочно сидят на слизистой оболочке. По внешнему виду напоминают манную крупу или отруби. С появлением экзантемы они исчезают. В конце начального периода (3-4-й день) температура тела понижается, затем с появлением коревой сыпи вновь повышается до более высоких цифр. Общая интоксикация и поражение дыхательных путей усиливаются.

Коревая экзантема характеризуется этапностью высыпания: в 1-й день элементы сыпи появляются на лице, шее; на 2-й день — на туловище, руках и бедрах; на 3-й день сыпь захватывает голени и стопы, а на лице начинает бледнеть. Наиболее густо элементы сыпи расположены на лице, шее и верхней части туловища. Высыпания состоят из небольших папул (около 2 мм), окружены неправильной формы пятном, диаметр пятна, как правило, более 10 мм. Элементы сыпи склонны к слиянию, образуя сложные фигуры с фестончатыми краями. Однако даже при самой густой сыпи можно обнаружить участки совершенно нормальной кожи. В некоторых случаях на фоне коревой экзантемы можно заметить кровоизлияния (петехии). Через 3-4 дня элементы сыпи бледнеют, на их месте остаются буроватые пятна — пигментация, особенно выраженная и длительная при наличии геморрагических превращений сыпи. На месте сыпи в дальнейшем наблюдается отрубевидное шелушение (на лице и туловище).

Поражение вирусом кори слизистой оболочки респираторного тракта может приводить к развитию бронхита, ложного крупа, бронхиолита, а также обусловить наиболее частое осложнение кори — пневмониюКонъюнктивит является обязательным проявлением кори, но у некоторых больных помимо конъюнктивы может поражаться и роговица. Кератоконъюнктивит является осложнением, которое иногда может привести к слепоте. К редким осложнениям относятся миокардит, гепатит, гломерулонефрит. При вторичной бактериальной пневмонии может развиться абсцесс легкого.

Тяжелым осложнением является поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), который наблюдается у 1 на 1000 больных корью (у лиц с ослабленной иммунной системой энцефалит наблюдался в 20% случаев). Признаки энцефалита чаще появляются через неделю после появления экзантемы, хотя могут развиться и позднее (через 2-3 нед). Вновь повышается температура тела, появляются признаки общей интоксикации, сонливость, заторможенность, иногда потеря сознания, амимия, отсутствие брюшных рефлексов, нистагм, поражение лицевого нерва, параличи конечностей. Тяжелыми последствиями может закончиться коревое поражение зрительного и слухового нерва. При вовлечении в процесс спинного мозга могут быть тазовые расстройства.

Реакция на прививку. При введении живой противокоревой вакцины у 25-50% привитых появляется разной выраженности реакция. В некоторых случаях она напоминает митигированную корь. Однако инкубационный период укорочен до 9-10 дней. Отмечается повышение температуры тела (иногда значительное), катар верхних дыхательных путей, скудная макулопапулезная сыпь. У отдельных детей могут быть судороги и рвота. Лица с вакцинальной реакцией для окружающих не опасны. У лиц с иммунодефицитом, обусловленным рядом болезней (лейкозы, лейкемия, онкологические больные), введение живой противокоревой вакцины может вызвать очень тяжелую реакцию. Прививка таких детей противопоказана.

В период разгара болезни диагноз типичной кори трудностей не представляет. В начальном периоде до появления коревой экзантемы диагноз основывается на выраженном конъюнктивите с отеком нижнего века, катаре верхних дыхательных путей, энантеме и особенно на выявлении пятен Бельского-Филатова-Коплика.

Краснуха— острая вирусная болезнь, характеризующаяся мелкопятнистой экзантемой, генерализованной лимфаденопатией, умеренно выраженной лихорадкой и поражением плода у беременных.

Вирус краснухи относится к тогавирусам (семейство Togaviridae, род Rubivirus). Вирионы представляют собой сферические частицы диаметром 60-70 нм, на поверхности расположены редкие ворсинки длиной 8 нм, содержат РНК. В отличие от других тогавирусов вирус краснухи содержит нейраминидазу. Вирус патогенен для некоторых видов обезьян. Способен размножаться на многих клеточных культурах, но цитопатическое действие оказывает лишь на немногих, в частности на культуре ВНК-21 (хомячковые). Вирус краснухи агглютинирует эритроциты голубей, гусей, обладает гемолитическими свойствами. Во внешней среде вирус нестоек, быстро погибает при высушивании, при изменениях рН (ниже 6,8 и выше 8,0), под влиянием ультрафиолетовых лучей, эфира, формалина и других дезинфицирующих веществ.

Источником инфекции является только человек. Это или больные клинически выраженной формой краснухи, или лица, у которых краснуха протекает атипично, без сыпи, а также дети с врожденной краснухой, в организме которых вирус может сохраняться в течение многих месяцев (до 1,5 лет и более). Особую опасность краснуха представляет для беременных вследствие внутриутробной инфекции плода. Вирус краснухи выделяется во внешнюю среду за неделю до появления сыпи и в течение недели после высыпания. Заражение происходит воздушно-капельным путем (у беременных — трансплацентарно).

Вирус краснухи при естественной инфекции проникает в организм через слизистые оболочки дыхательных путей, хотя. В дальнейшем наступает вирусемия. Гематогенно вирус разносится по всему организму, обладает дерматотропными свойствами, вызывает изменения лимфатических узлов, которые увеличиваются уже в конце инкубационного периода. В это время вирус можно выделить из носоглотки. С появлением сыпи вирус в крови и в носоглотке не обнаруживается, но в некоторых случаях выделение его продолжается 1-2 недели после высыпания. Антитела в сыворотке появляются через 1-2 дня после высыпания. После перенесенного заболевания антитела сохраняются в течение всей жизни. Иммунитет стойкий пожизненный.

Вирус краснухи обладает тропизмом к эмбриональной ткани, значительно нарушает развитие плода. Частота поражений плода зависит от сроков беременности. Заболевание краснухой на 3-4-й неделе беременности обусловливает врожденные уродства в 60% случаев, на 9-12-й неделе — в 15% и на 13-16-й неделе — в 7% случаев. Инфекция вызывает нарушения митотической активности, хромосомные изменения, что приводит к отставанию в физическом и умственном развитии. При врожденной краснухе, несмотря на наличие в сыворотке крови антител к вирусу краснухи, возбудитель длительное время (до 31 месяца) сохраняется в организме ребенка. Ребенок в течение всего этого времени может быть источником инфекции для других детей.

Инкубационный период длится от 11 до 24 дней (чаще 16-20). Общее состояние больных краснухой страдает мало, поэтому часто первым симптомом, обращающим на себя внимание, является экзантема. Больные отмечают небольшую слабость, недомогание, умеренную головную боль, иногда боли в мышцах и суставах. Температура тела чаще остается субфебрильной, хотя иногда достигает 38-39°С и держится 1-3 дня. При объективном обследовании отмечаются слабо выраженные симптомы катара верхних дыхательных путей, небольшая гиперемия зева, инъекция сосудов конъюнктивы. С первых дней болезни появляется генерализованная лимфаденопатия. Особенно выражены увеличение и болезненность заднешейных и затылочных лимфатических узлов. Иногда все эти симптомы выражены слабо, и болезнь обращает на себя внимание лишь при появлении сыпи.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 марта 2020;

проверки требуют 3 правки.

Вирус кори[3] (англ. Measles morbillivirus, ранее Measles virus) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства парамиксовирусов (Paramyxoviridae), типовой вид рода Morbillivirus. Инфицирует человека и некоторые виды обезьян, являясь возбудителем кори и подострого склерозирующего панэнцефалита (при персистировании вируса в ЦНС).

История изучения[править | править код]

Вирусная природа возбудителя кори была доказана в 1911 году Д. Андерсеном и Д. Гольдбергом. Вирус выделен в 1954 году Д. Эндерсом и Т. Пилбсом. В сентябре 1975 года Measles virus зарегистрирован Международным комитетом по таксономии вирусов (ICTV) как типовой вид рода Morbillivirus[4]. В марте 2017 году таксону, как и большинству других видов из семейства Paramyxoviridae, изменили научное название на Measles morbillivirus[5].

Морфология и ультраструктура вириона[править | править код]

Морфология вируса типична для парамиксовирусов. Диаметр вириона 150—250 нм. Вирион имеет округлую форму, снаружи покрыт липопротеиновым суперкапсидом. Изнутри к суперкапсиду прилегает слой матриксного белка. В центральной части вириона имеется тяж нуклеокапсида со спиральным типом симметрии, свернутый в клубок.

Геном вируса — одноцепочечная нефрагментированная (-)РНК. Основные белки: нуклеокапсидный протеин NP, матриксный белок M, а также поверхностные гликозилированные белки липопротеиновой оболочки — гемагглютинин H, белок слияния F и гемолизин. В отличие от других парамиксовирусов, у вируса кори отсутствует нейраминидаза.

Устойчивость к физико-химическим факторам[править | править код]

Вирус кори нестоек к действию факторов окружающей среды, при комнатной температуре инактивируется через 3-4 часа. Быстро гибнет от солнечного света, УФ-лучей. Чувствителен к действию детергентов и дезинфектантов.

Методы выделения и культивирования[править | править код]

Вирус кори культивируют на первично-трипсинизированных культурах клеток почек обезьян и человека, перевиваемых культурах клеток HeLa, Vero. Вирус кори оказывает характерное цитопатическое действие в культурах клеток — образование симпластов с цитоплазматическими включениями.

Особенности репродукции[править | править код]

Репродукция возбудителя кори происходит как и у других представителей семейства Paramyxoviridae. На первом этапе репликации происходит транскрипция (-)РНК вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразой в моноцистронную мРНК, и далее синтезируются дополнительные копии (+)РНК, служащие матрицами для синтеза геномных (-)РНК. Репликация геномных РНК таких вирусов осуществляется в цитоплазме.

Гемагглютинирующие и антигенные свойства[править | править код]

Вирус агглютинирует только эритроциты обезьян (макак резус), поскольку они имеют специфические рецепторы, отсутствующие у эритроцитов других животных.

Основные антигены — поверхностные гликопротеины F, H и нуклеокапсидный белок NP. Все известные штаммы вируса кори идентичны в антигенном отношении.

См. также[править | править код]

- Антителозависимое усиление инфекции (ADE)

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Феномен антителозависимого усиления инфекции при доклиническом изучении иммунобиологических лекарственных препаратов (ADE при кори) // Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств (иммунобиологические лекарственные препараты): В 2 частях. Ч. 2 / Под ред. А. Н. Миронова; ФГБУ «НЦЭМСП» Минздравсоцразвития России. — М.: Гриф и К, 2012. — С. 177—185. — 536 с.

- Медицинская микробиология, вирусология и иммунология / Под ред. А. А. Воробьева. Медицинское информационное агентство.

- Медицинская микробиология, вирусология и иммунология / Л. Б. Борисов. Медицинское информационное агентство.

Источник

Вирусы гриппа

Относятся к семейству ортомиксовирусов. Выделяют вирусы гриппа типов А, В и С.

Вирус гриппа имеет сферическую форму, диаметр 80—120 нм. РНК-содержащий вирус, капсид имеет спиральный тип симметрии, суперкапсид состоит из липопротеидов.

Вирусы гриппа А, В и С отличаются друг от друга по типоспецифическому антигену. Отмечается высокая антигенная изменчивость в пределах рода.

Основные симптомы включают в себя быстрое повышение температуры тела с сопутствующими миалгиями, насморком, кашлем, головными болями. Вирусемия сопровождается множественными поражениями эндотелия капилляров с повышением их проницаемости. В тяжелых случаях наблюдают обширные геморрагии в легких, миокарде и различных паренхиматозных органах.

Увеличение заболеваемости наблюдают в холодные месяцы.

Основной путь передачи возбудителя – воздушно-капельный. Наиболее восприимчивы дети и лица преклонного возраста.

Лабораторная диагностика:

1) экспресс-диагностика – определение антигенов вируса в цитоплазме эпителия носа и носоглотки в мазках-отпечатках методом ИФА;

2) заражение культур клеток или куриных эмбрионов отделяемым носа, мокротой или смывами из носоглотки (получают в первые дни болезни);

3) серодиагностика (РСК, РТГА, реакция ингибирования активности фермента).

Специфическая профилактика:

1) для пассивной иммунизации – противогриппозный иммуноглобулин человека;

2) для активной иммунизации – живые и инактивированные вакцины.

Лечение: производные амантадина (ремантадин).

Парагрипп. РС-вирусы

Вирус парагриппа и РС-вирус относятся к семейству Paramyxoviridae.

Это вирусы сферической формы со спиральным типом симметрии. Средний размер вириона 100–800 нм. Имеют суперкапсидную оболочку с шиповидными отростками. Геном представлен молекулой РНК.

На основании различий антигенной структуры HN, F и NP-белков вирусов парагриппа человека выделяют четыре основных серотипа. Возбудитель репродуцируется в эпителии верхних отделов дыхательных путей, откуда проникает в кровоток, вызывая вирусемию.

Клинические проявления у взрослых чаще всего протекают в форме катаров верхних отделов дыхательных путей. У детей клиническая картина является более тяжелой, часто с симптомами интоксикации. Наиболее тяжело заболевание протекает у детей раннего возраста.

Основной путь передачи вируса парагриппа – воздушно-капельный. Источником инфекции является больной (или вирусоноситель).

Лабораторная диагностика:

1) экспресс-диагностика – выявление антигенов в клетках носовых ходов с помощью ИФА;

2) выделение возбудителя в монослоях культур почек эмбриона человека или обезьян;

3) серодиагностика (РСК, РН, РТГА с парными сыворотками больных людей).

Лечение: средства специфической лекарственной терапии отсутствуют.

Специфическая профилактика не применяется.

PC-вирус – основной возбудитель заболеваний нижних дыхательных путей у новорожденных и детей раннего возраста. Относится к роду Pneumovirus.

Характеризуется низкой устойчивостью. Выделяют три малых типа PC-вируса, антигенные различия между которыми обуславливает специфический поверхностный антиген.

Возбудитель реплицируется в эпителии воздухоносных путей, вызывая гибель зараженных клеток, проявляет выраженные иммуносупрессивные свойства, что объясняет высокую частоту вторичных бактериальных инфекций.

PC-вирус вызывает ежегодные эпидемические инфекции дыхательных путей у новорожденных и детей раннего возраста; заражение взрослых возможно, но течение инфекции у них легкое или бессимптомное.

Основной путь передачи – воздушно-капельный.

После выздоровления формируется нестойкий иммунитет.

Лабораторная диагностика:

1) экспресс-диагностика – определение антигенов вируса в носовом отделяемом с помощью ИФА;

2) специфические антигены выявляют в РСК и РН.

Этиотропная терапия не разработана.

Аденовирусы

Семейство Adenoviridae простой вирус с кубическим типом симметрии. Размер вириона 60–90 нм. Геном представлен линейной молекулой двухнитевой ДНК.

Основные пути передачи – воздушно-капельный и контактный.

Симптоматика поражений обусловлена репродукцией возбудителя в чувствительных тканях.

По типу поражений чувствительных клеток выделяют три типа инфекций:

1) продуктивную (литическую). Сопровождается гибелью клетки после выхода дочерней популяции;

2) персистирующую. Наблюдается при замедлении скорости репродукции, что дает возможность тканям восполнять потерю инфицированных клеток за счет нормального деления неинфицированных клеток;

3) трансформирующую. В культуре ткани происходит превращение клеток в опухолевые.

Основные клинические проявления аденовирусных инфекций.

1. Наиболее часто – ОРВИ, протекающие по типу гриппоподобных поражений. Пик заболеваемости приходится на холодное время года. Вспышки возможны в течение всего года.

2. Фарингоконъюнктивиты (фарингоконъюнктивальная лихорадка). Пик заболеваемости приходится на летние месяцы; основной источник инфекции – вода бассейнов и природных водоемов.

3. Эпидемический кератоконъюнктивит. Поражения обусловлены инфицированием роговицы при травмах либо проведении медицинских манипуляций. Возможны эрозии роговицы вплоть до потери зрения.

4. Инфекции нижних отделов дыхательных путей.

Лабораторная диагностика:

1) выделение возбудителя инокуляцией в культуры эпителиальных клеток человека; исследуемый материал – отделяемое носа, зева, конъюнктивы, фекалии;

2) выявление антигенов вирусов в клетках иммунофлюоресцентной микроскопией;

3) РСК, РТГА и РН цитопатического эффекта в культуре клеток.

Лечение: средства специфической лекарственной терапии отсутствуют.

Специфическая профилактика: живые вакцины, включающие в себя ослабленные вирусы доминирующих серотипов.

Риновирусы

Относятся к семейству Picornaviridae.

Основной путь передачи – воздушно-капельный, резервуар – больной человек (выделяет возбудитель в течение 1–2 дней до появления симптомов и 2–3 дней после начала заболевания).

Риновирусы локализуются в эпителиальных клетках слизистой оболочки носа с обильными выделениями, а у детей – и слизистой оболочки бронхов, вызывая насморк, бронхиты, бронхопневмонии.

Вирусы кори

Вирус кори относятся к семейству Paramixoviridae.

РНК-содержащий вирус.

Вирус кори относится к роду Morbillivirus.

Основные пути передачи – воздушно-капельный, реже контактный.

Первоначально вирус размножается в эпителии верхних отделов дыхательных путей и регионарных лимфатических узлах, а затем проникает в кровоток. Вирусемия носит кратковременный характер. Возбудитель гематогенно разносится по всему организму, фиксируясь в ретикулоэндотелиальной системе. Тропность возбудителя к эпителиальным клеткам приводит к вторичному инфицированию конъюнктивы, слизистых оболочек дыхательных путей и полости рта. Циркуляция в кровотоке и формирующиеся защитные реакции обуславливают повреждение стенок сосудов, отек тканей и некротические изменения в них.

Лабораторная диагностика:

1) обнаружение многоядерных клеток и антигенов возбудителя (в реакции иммунофлюоресценции) в отделяемом носоглотки;

2) выделение вируса на первично-трипсинизированных культурах клеток почек обезьян или эмбриона человека;

3) выявление нарастания титров антигенов в период реконвалесценции.

Лечение: средства специфической терапии отсутствуют.

Специфическая профилактика:

1) противокоревой иммуноглобулин человека;

2) живая аттенуированная вакцина.

Вирус краснухи

Относится к семейству Togaviridae, роду Rubivirus.

Это сферические оболочечные вирусы с икосаэдральным нуклеокапсидом, заключенным в липидную оболочку.

Геном образует однонитевая молекула РНК.

Вирус краснухи имеет два антигена:

1) нуклеопротеид, связанный с капсидом;

2) белок суперкапсидной оболочки.

Вирус представлен одним серотипом, обладающим гемагглютинирующей, гемолитической и слабовыраженной нейраминидазной активностью.

У человека вирус вызывает краснуху – острое инфекционное заболевание, обычно наблюдаемое у детей.

Краснуха – высококонтагиозная, широко распространенная инфекция; источник – больной человек; основной путь передачи возбудителя – воздушно-капельный. При выздоровлении формируется пожизненная невосприимчивость.

Патогенез типичной формы включает в себя развитие острых воспалительных реакций в верхних отделах дыхательных путей и циркуляцию возбудителя в кровотоке с последующим поражением различных органов, включая плаценту при беременности.

Характерный признак заболевания – пятнисто-папулезная сыпь бледно-розового цвета, наиболее обильная на разгибательных поверхностях конечностей, спине и ягодицах. Через 2–3 дня кожные элементы исчезают, не оставляя пигментации и шелушения. Взрослые переносят краснуху тяжелее: температура может достигать 39 °C, возможны сильные головные боли и миалгии, выраженные катары слизистой оболочки носа и конъюнктивы.

Наибольшую опасность представляет инфицирование плода во время беременности – при этом наблюдают формирование множественных пороков (катаракты, пороков сердца, микроцефалии и глухоты).

Вирус малоустойчив во внешней среде, погибает при воздействии физических и химических факторов.

Лабораторная диагностика:

1) выделение возбудителя в культурах клеток человеческого эмбриона;

2) серологическая диагностика (РСК, РТГА) методами ИФА и РИА, РН.

Лечение:

1) средства этиотропной терапии отсутствуют;

2) беременным, контактировавшим с больным, профилактически вводят специфический иммуноглобулин.

Специфическая профилактика: живая аттенуироваиная вакцина; иммунизацию женщин детородного возраста следует проводить лишь при отсутствии беременности.

Вирус герпеса

Семейство Herpesviridae включает в себя подсемейства:

1) a-herpesviruses (I и II типов, герпес-зостер);

2) b-herpesviruses;

3) g-aherpesviruses.

Относятся к ДНК-овым вирусам. ДНК двухнитевая, линейная. Капсидная оболочка построена из простых белков, имеет кубический тип симметрии. Имеется суперкапсидная оболочка , неоднородная по строению, образует шиповидные отростки.

Герпес-вирусы относительно нестабильны при комнатной температуре, термолабильны и быстро инактивируются растворителями и детергентами.

a-герпес типа I вызывает афтозный стоматит в раннем детском возрасте, лабиальный герпес, реже – герпетический кератит и энцефалит.

a-герпес типа II вызывает генитальный герпес, герпес новорожденных, является предрасполагающим фактором к развитию рака шейки матки.

Герпес-зостер является возбудителем опоясывающего лишая и ветряной оспы. Это типичная герпес-вирусная инфекция. Клинически проявляется появлением пузырьков на коже по ходу ветвей соответствующих нервов. Заболевание протекает тяжело, но быстро наступает выздоровление.

После перенесенной инфекции остается пожизненный иммунитет. Однако возможны рецидивы болезни, связанные с персистенцией вируса в нервных ганглиях.

После перенесенного герпес-вирусного заболевания вирус пожизненно персистирует в нервных ганглиях (чаще тройничного нерва). При снижении защитных сил организма происходит развитие вирусной инфекции.

b-герпес (цитомегаловирус) при размножении в клетках культуры вызывает цитопатические изменения. Имеет сродство с клетками слюнных желез и почек, вызывая в них образование крупных многоядерных включений. При развитии заболевания имеют место вирусемия, поражение внутренних органов, костного мозга, ЦНС, развитие иммунопатологических заболеваний.

g-герпес-вирус (вирус Эпштейна-Бара) вызывает инфекционный мононуклеоз. Может являться предрасполагающим фактором в развитии опухолей.

Диагностика:

1. a-герпес-вирус:

1) выявление характерных многоядерных гигантских клеток с тельцами включений в соскобах из области поражений;

2) культивирование в куриных эмбрионах;

3) биологическая проба;

4) серологические исследования (РСК, ИФА);

5) метод прямой иммунофлюоресценции с моноклональными антигенами.

2. b-герпес-вирус:

1) обнаружение крупных цитомегаловирусных клеток в моче и слюне;

2) культивирование в культуре фибробластов эмбриона человека;

3) серологическое исследование (РСК);

4) иммунофлюоресценция.

3. g-герпес-вирус:

1) выделение вируса в культуре фибробластов;

2) микроскопия мазков осадка мочи, слюны для выявления типичных гигантских клеток;

3) серологические методы (РСК, РПГА и РН).

Лечение:

1) противовирусные препараты (ацикловир);

2) интерферон.

Рекомендуемые страницы:

Источник