Воздушность легких при астме

Бронхиальная астма. Изменения легких при бронхиальной астме.Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие тучные клетки (ТК), эозинофилы и Т-лимфоциты; это заболевание характеризуется повторяющимися эпизодами хрипов, одышки, тяжести в грудной клетке, кашлем, особенно ночью и/или ранним утром; такие симптомы сопровождаются распространенной вариабельной обратимой обструкцией бронхиального дерева, разрешающейся спонтанно или под влиянием лечения. Наиболее полные морфологические данные о состоянии бронхов и легочной ткани были получены при аутопсиях больных, умерших на высоте астматического приступа. При этом макроскопически выявляется острое вздутие легких, часто сочетающееся с эмфиземой, легкие выполняют всю грудную полость, очень часто на поверхности легких видны отпечатки ребер. Высота стояния диафрагмы определяется, как правило, на уровне 6-го ребра. Поверхность легких обычно бледно-розового цвета, на разрезе — темно- или серо-красные. Пневмосклероз, как правило, бывает выражен умеренно. Выявляется утолщение выступающих над поверхностью разрезов стенок бронхов, практически все генерации бронхов вплоть до респираторных бронхиол заполнены густыми серовато-желтыми стекловидными слепками мокроты (бронхиального секрета), которые выдавливаются в виде тонких «червячков».

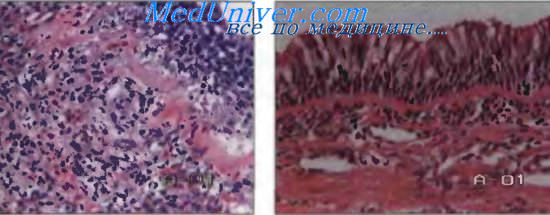

Слизистая оболочка бронхов почти на всем протяжении гиперемирована. Как правило, выражен отек легких, иногда встречается тромбоэмболия легочной артерии и/или ее ветвей. При гистологическом исследовании в расширенных просветах бронхов определяются слизистые пробки, пласты слущенного эпителия с примесью нейтрофилов, эозинофилов, лимфоцитов, почти полное оголение базальной мембраны, иногда встречаются кристаллы Шарко-Лейдена. В сохраненном эпителии увеличенное число бокаловидных клеток. Инфильтраты в стенках бронхов состоят преимущественно из эозинофилов. Обнаруживают расширение и резкое полнокровие капилляров слизистой оболочки и подслизистого слоя. Базаль-ная мембрана обычно неравномерно толщена до 5 мкм, часто видны отдельные проходы в ней, перпендикулярные к просвету бронха, очаговая резорбция отдельных участков базальной мембраны. В настоящее время считают, что это следствие действия эозинофильного каионного и основного щелочного белков! эозинофилов. По данным иммуноморфологии в утолщенных участках базальной мембраны повышена концентрация глобулинов, коллагенов II, III, IV типов, фибронектина, продуцируемого пролиферирующими фибробластами. Кроме того, в базальной мембране наблюдали диффузное расположение сывороточного альбумина и фибриногена. Электронномикроскопически было показано, что базальная мембрана состоит из двух компонентов: собственно базальной мембраны толщиной 0,8 мкм, которая отделена от эпителия светлой зоной толщиной 0,6 мкм, и широкой зоны, прилежащей к строме, состоящей из коллагеновых и тонких параллельных волокон. Большинство исследователей считаем что утолщение базальной мембраны связано с отложением иммунных комплексов. Подслизистый слой почти на всем протяжении густо инфильтрирован полинуклеарами и эозинофилами. Наблюдается выраженный отек стромы полнокровие расширенных капилляров. Выявляется гиперплазия желез и перепол нение их ШИК-положительным материалом. Относительно состояния мышечной оболочки данные противоречивы. Часть авторов сообщает о гипертрофии и дистрофии миоцитов, однако при морфометрическом исследовании объемная плотность зачастую не отличается от контрольных значений, что связано с выраженным отеком стенки. В периферической легочной ткани имеет место выраженное расширение респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и альвеол, определяется внутриальвеолярный и интерстициальный отек, в просветах альвеол обнаруживается небольшое число альвеолярных макрофагов и эозинофилов. Описанные выше изменения встречаются, как правило, у умерших с анамнезом бронхиальной астмы не более 5 лет. У больных с длительным анамнезом БА к изменениям в бронхах и легочной ткани примешиваются элементы хронического продуктивного воспаления. На основании изучения бронхобиопсий ряд исследований последних лет позволил оценить состояние бронхиальной стенки в межприступный период. Эти изменения схожи с изменениями бронхов при экспериментальных моделях в межприступный период. В настоящее время имеются данные о том, что при анализе материала бронхобиопсий возможна оценка фазы заболевания. Было показано, что в просвете бронха обнаруживаются клетки десквамированного эпителия, тельца Креолы, ассоциации нейтрофилов, лимфоцитов и эозинофилов. Увеличено число бокаловидных клеток, утолщена базальная мембрана , выявляется гиперплазия желез, расширение и полнокровие сосудов подслизистого слоя, в толще стенки увеличено число эозинофилов, лимфоцитов, нейтрофилов и ТК, единичные эозинофилы в эпителии. Состояние мышечной оболочки не всегда одинаковое. Часто наблюдают гипертрофию и контрактуры мышечных клеток, однако это непостоянный признак, иногда встречаются мышечные клетки в состоянии зернистой или жировой дистрофии. Остаются некоторые спорные вопросы морфологии отдельных элементов стенки. До сих пор существует лишь один критерий бронхоспазма — обнаружение в просветах бронхов не заполненных слизью пластов десквамированного эпителия. В эксперименте обнаружен еще один признак бронхоспазма — циркулярное смещение хрящевых пластинок и захождение их одна за другую. В более ранних публикациях за критерий бронхоспазма принимали гофрирован ность эпителиального пласта в виде «звездочки» и перпендикулярное расположение округлых пучков мышечных волокон, однако эти изменения встречаются и у других умерших при отсутствии клиники бронхоспазма. Поскольку бронхоспазм является одним из пусковых механизмов БА и повторно возникает в поздней стадии приступа при наличии уже в просвете слизистых пробок, то на секции, которая, как правило, проводится спустя 6 ч после наступления смерти, когда уже начинает разрешаться трупное окоченение, достоверных признаков бронхоспазма обнаружить практически невозможно. Вероятно, ранние вскрытия в пределах первых 2 ч после смерти позволят обнаружить достоверные критерии бронхоспазма. — Вернуться в оглавление раздела «Пульмонология.» Оглавление темы «ХОБЛ. Бронхиолит. Бронхоэктазы.»: |

Источник

Бронхиальная астма является тяжелым хроническим заболеванием, которое невозможно вылечить полностью. Для него характерно воспаление бронхов, которое возникло под влиянием негативных факторов внешней среды. Если неблагоприятные условия продолжают оказывать свое воздействие, болезнь прогрессирует, возникают приступы, во время которых наблюдается удушье, кашель, боли в груди и пр. Выраженность этих приступов зависит от многих обстоятельств. При наличии сильного обострения с ярко выраженными симптомами больному необходима срочная помощь, иначе он может умереть.

Однако, бронхиальная астма опасна не только своими приступами. При ее наличии и отсутствии адекватного лечения есть риск возникновения осложнений, одним из которых является эмфизема легких.

Сущность и причины недуга

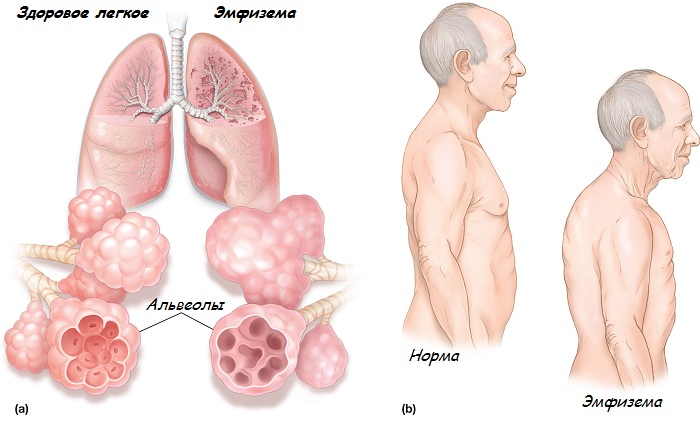

Дыхательные пути при бронхиальной астме испытывают серьезные сложности в процессе функционирования. Поэтому в тканях бронхов и легких могут происходить патологические изменения. В некоторых случаях происходит чрезмерное растяжение альвеол, из-за чего их способность к нормальному сокращению бывает утрачена. В результате этого нарушается процесс насыщения организма кислородом. Такая патология называется эмфиземой легких.

Существует две разновидности данного заболевания:

-

При полном поражении легочной ткани наблюдается диффузная эмфизема. Эта форма болезни встречается чаще.

При полном поражении легочной ткани наблюдается диффузная эмфизема. Эта форма болезни встречается чаще. - Но в некоторых случаях патологическая ткань располагается очагообразно, а рядом с ней находятся здоровые участки. Поврежденные участки легких принято называть буллами, соответственно, данный тип эмфиземы носит название буллезной.

Эмфизема может возникать не только при бронхиальной астме. Нередко процессы, провоцирующие это осложнение, наблюдаются при бронхите. Если данную патологию не лечить, положение может ухудшиться еще сильнее, поскольку неполноценное дыхание ведет к кислородному голоданию, что негативно сказывается на функционировании всего организма.

Чаще всего эмфизема легких развивается при бронхиальной астме и хроническом бронхите. Астма связана с хроническим воспалительным процессом в бронхах, а бронхит является инфекцией. И то, и другое, воздействуя на дыхательные пути длительное время, вызывает патологические изменения в легочных тканях.

Однако можно выделить также факторы, которые стимулируют более активное формирование болезни. Это:

- наследственность,

- болезни легких,

-

курение,

курение, - пыль,

- вредные вещества, содержащиеся в воздухе,

- воздействие аллергенов,

- вирусные заболевания,

- слабый иммунитет,

- особенности климата,

- негативная экологическая обстановка.

Иначе можно сказать, что эмфизема развивается под воздействием тех же причин, что и астматический синдром.

Стоит сказать, что бронхиальная астма или другое заболевание не всегда являются пусковым механизмом для того, чтобы возникла эмфизема легких.

Данная патология может возникнуть и самостоятельно, под влиянием негативных воздействий внешней среды, наличие предварительного заболевания в этом случае не обязательно.

Развитие, проявления и последствия патологии

Эмфизема начинает формироваться под воздействием затянувшегося воспалительного процесса в дыхательных путях, что и наблюдается при бронхиальной астме. Воспаление приводит к сужению бронхов, а также к нарушениям в легочных тканях. Легкие теряют свою эластичность, поскольку при выдохе в них остается часть воздуха. Этот воздух не участвует в дыхательном процессе, а лишь занимает место, в результате легкие растягиваются и не функционируют так, как нужно.

Эмфизема легких

Далее нарушается способность органа к сокращению, из-за чего затрудняется дыхание, а в кровь поступает меньше кислорода и полезных веществ. Вместо них в крови находится избыточное количество углекислого газа, из-за чего у больных развивается одышка.

По мере прогрессирования болезни воздушная ткань легких заменяется соединительной, которая отличается большей плотностью и меньшей растяжимостью. Это вызывает еще большее сужение бронхов, причем оно не связано с воспалением. Под влиянием всего этого в легких происходит формирование воздушных мешков разного размера. Они могут охватывать весь орган целиком, либо чередоваться с участками здоровой ткани.

Можно выделить несколько этапов развития болезни, для каждого из которых свойственны отдельные признаки. Для начального периода характерно наличие незначительной одышки, возникающей при физических нагрузках.

Спустя некоторое время у пациента развивается дыхательная недостаточность, в результате чего одышка может возникать даже в состоянии покоя. На последней стадии развития эмфиземы, кроме дыхательной недостаточности, начинает проявляться сердечная.

Данный легочный недуг характеризуется следующими симптомами:

-

одышка (сначала появляется лишь при выполнении физической работы, но потом возникает в любое время),

одышка (сначала появляется лишь при выполнении физической работы, но потом возникает в любое время), - цианоз,

- расширение промежутков между ребрами,

- увеличение объема грудной клетки,

- боли в груди,

- ослабление дыхательных движений в грудной клетке.

Данные признаки проявляются не одновременно, а развиваются постепенно. Поэтому при обнаружении неблагоприятных явлений нужно обратиться к врачу, чтобы начать лечение как можно раньше.

Данное заболевание становится причиной необратимых изменений в тканях легких. Это означает, что избавиться от уже имеющихся проблем нельзя, но есть возможность замедлить их дальнейшее развитие. Поэтому вероятность ухудшений зависит от различных обстоятельств. Это:

- Особенности лечения.

-

Этап, на котором была обнаружена болезнь (чем раньше удалось диагностировать эмфизему, тем проще избежать последствий).

Этап, на котором была обнаружена болезнь (чем раньше удалось диагностировать эмфизему, тем проще избежать последствий). - Выполнение пациентом врачебных рекомендаций.

- Продолжительность заболевания.

- Индивидуальные особенности организма.

- Форма протекания болезни, спровоцировавшей развитие эмфиземы.

При отсутствии неблагоприятных факторов и на раннем этапе развития с эмфиземой можно бороться, что позволит избежать неблагоприятного исхода. В других случаях высок риск того, что пациент станет инвалидом из-за дыхательной и сердечной недостаточности или пневмоторакса.

Особенности диагностики, терапии и профилактики

Чтобы диагностировать эмфизему, применяются те же методы, что и для выявления бронхиальной астмы. Это:

-

осмотр,

осмотр, - анализ крови,

- рентген,

- компьютерная томография,

- спирометрия,

- пикфлоуметрия,

- анализ на газовый состав крови.

Чтобы обнаружить дополнительные негативные факторы, врач может назначить аллергические и провокационные пробы и тесты на чувствительность к медицинским препаратам.

Самолечением в данном случае заниматься нельзя, любые мероприятия должны быть согласованы с врачом, чтобы не усугубить ситуацию.

Чаще всего ход лечения подразумевает два направления: лечение заболевания-провокатора (например, бронхиальной астмы) и устранение проявляемых симптомов эмфиземы.

Для того чтобы снизить темпы развития эмфиземы, необходимо стабилизировать астму. Для этого необходимо использовать средства, предупреждающие развитие приступов (противовоспалительные – Недокромил натрия, Дексаметазон, бронхолитики – Эуфиллин, отхаркивающие –Амброксол, АЦЦ и пр.). Также важно подобрать препараты, которые могут эффективно и быстро устранить обострения (Будесонид, Сальбутамол).

В рамках борьбы с проявлениями самой эмфиземы необходимо учитывать проявляющиеся симптомы и подбирать препараты в соответствии с ними. Это могут быть лекарства, снижающие проявления дыхательной и сердечной недостаточности (Реланиум), устраняющие болевые ощущения (Кеторол) и т.д.

Необходимо также избегать развития инфекционных заболеваний, поскольку они только усугубят состояние больного. Для этих целей могут быть назначены антибиотики (Цефтриаксон). В некоторых случаях показано оперативное вмешательство. Его используют при буллезной форме эмфиземы, когда есть необходимость удалить патологические участки.

Кроме этого, полезна лечебная гимнастика, кислородотерапия, иногда допустимо применение народных средств.

Профилактика играет не последнюю роль в борьбе с недугом. Она заключается в следующих мероприятиях:

- Отказ от курения.

- Избегание чрезмерных физических нагрузок.

-

Укрепление иммунитета.

Укрепление иммунитета. - Недопущение переохлаждений.

- Минимизация контактов с вредными веществами.

- Рациональное питание.

- Соблюдение правил гигиены.

- Профилактика инфекционных болезней.

- Использование витаминных препаратов.

- Выполнение рекомендаций специалиста.

Несмотря на то, что эмфизема является тяжелым и неизлечимым заболеванием, при ее своевременном обнаружении можно избежать наиболее тяжелых последствий.

Загрузка…

Источник

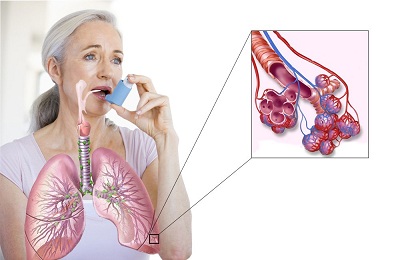

Среди всех болезней дыхательных путей особое место занимает бронхиальная астма. Она характеризуется специфическими приступами, которые возникают в результате отека слизистой оболочки, непроходимости бронхов. В результате чего появляется жесткое дыхание, кашель, хрипы.

Если своевременно не снять одышку, то может развиться асфиксия. В данной статье мы расскажем, почему развивается одышка при бронхиальной астме, каковы ее последствия, и рассмотрим, чем можно снимать данное состояние.

- Классификация одышки

- Причины одышки и удушья

- Как правильно пользоваться ингалятором

- Последствия приступов

Почему при бронхиальной астме происходит нарушение дыхательной функции

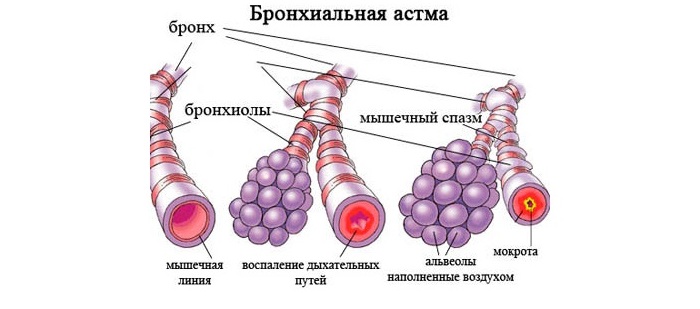

Бронхиальная астма приводит к нарушению дыхательной функции, которое выражается спазмом и сужением дыхательных путей. Из-за чего в легких нарушается свободное перемещение воздуха. В данном патологическом процессе участвуют исключительно бронхиолы, а ткань легких остается целой. Бронхиолы сужаются благодаря следующим негативным механизмам:

Воспаление. Самой важной причиной, влияющей на сужение бронхов, является воспалительный процесс, благодаря которому увеличивается ткань бронхиол, снижается их способность пропускания воздуха. Благодаря воспалению, бронхи становятся отечными, раздраженными, начинают вырабатывать большое количество густой мокроты, забивающей дыхательный тракт и усиливающей недостаток дыхания.

Астма и мокрота

- Бронхоспазм. Одышка при бронхиальной астме приводит к сокращению бронхиол, благодаря чему развивается бронхоспазм. Он провоцирует еще большее воспаление, что приводит к усугублению ситуации и развитию непроходимости дыхательных путей. К тому же бронхоспазм усиливается также за счет функционирования нервной системы, которая из-за дополнительного раздражения нервов приводит к приступу.

- Гиперреактивность. У астматиков дыхательные пути характеризуются повышенной раздражительностью, благодаря чему развивается гиперреактивность и сужение бронхов.

Данные факторы затрудняют не только вдох, но и выдох, благодаря чему развиваются хрипы при бронхиальной астме. Больные вынуждены интенсивно откашливаться, чтобы вывести вязкую мокроту.

Хрипы всегда сопровождают бронхиальную астму и возникают благодаря образовавшимся в бронхах перепонкам из густой мокроты. Также хрипы и шумное дыхание возникают из-за сузившегося просвета бронхов. Громкость шума обуславливается глубиной болезнетворного процесса и особенностями дыхательной системы каждого человека.

Влажные хрипы образуются во время контактирования мокроты и воздуха, который вдыхает пациент. Жидкий секрет, накапливаемый в бронхах, препятствует проходящему через него, в результате чего и создается хрипящий звук, который хорошо прослушивается на вдохе.

Из-за размера бронхов и количества жидкости выделяются следующие виды шумов:

Из-за размера бронхов и количества жидкости выделяются следующие виды шумов:

- Мелкопузырчатые, которые похожи на звук, издаваемой минеральной водой,

- Среднепузырчатые, напоминающие шум рвущейся ткани,

- Крупнопузырчатые, которые похожи на лопающие в воде пузыри.

Что такое одышка и удушье, каковы их признаки

Одышка и удушье – это признаки бронхиальной астмы, которые являются субъективными ощущениями. Основная масса больных утверждает, что им не хватает воздуха сделать вдох, грудь словно сковывает, в легких нет силы вдохнуть всей грудью.

Как правило, здоровый человек не задумывается о том, сколько вдохов он делает за минуту, астматикам это делать необходимо, ведь при заболевании значительно увеличивается количество и глубина вдохов.

Развитие одышки при бронхиальной астме говорит о том, что у больного развивается астматический приступ или он находится на грани начала развития.

Нередко одышку сопровождают следующие симптомы:

Нередко одышку сопровождают следующие симптомы:

- учащенный пульс,

- повышенная нервозность,

- страх,

- затрудненная речь,

- вынужденные паузы между предложениями, а в более тяжелых случаях – словами,

- кашель, сопровождающийся отделением мокроты,

- хрипы, прослушивающиеся даже на расстоянии,

Важно! Необходимо снять приступ на стадии развития, тогда его признаки не разовьются дальше одышки и кашля.

Если же не предпринимать ни каких действий, тогда симптомы будут добавляться по мере ухудшения состояния астматика, что приведет к удушью.

Классификация одышки

У людей, страдающих астмой, различается характер одышки, который соответствует разным формам недуга:

- Инспираторная одышка при бронхиальной астме имеет признаки затрудненного вдоха, возникает в результате опухоли и отечности гортани и трахеи, сопровождается шумным дыханием.

-

Экспираторная одышка развивается из-за суженого бронхиального просвета, характеризуется затрудненным выдохом и имеет насколько подвидов. Воспалительный процесс распространяется в легких человека. Хроническая форма возникает у людей, имеющих хронический бронхит. Обструктивная – характеризуется нарушенной бронхиальной проходимостью и сбоем функционирования легких. Последний подвид нередко возникает в состояние покоя.

Экспираторная одышка развивается из-за суженого бронхиального просвета, характеризуется затрудненным выдохом и имеет насколько подвидов. Воспалительный процесс распространяется в легких человека. Хроническая форма возникает у людей, имеющих хронический бронхит. Обструктивная – характеризуется нарушенной бронхиальной проходимостью и сбоем функционирования легких. Последний подвид нередко возникает в состояние покоя. - Смешанная одышка при астме имеет симптомы первых двух видов.

Важно! Если к одышке присоединяются симптомы цианоза: посинение носогубного треугольника, то необходимо срочное обращение к врачу, поскольку появляется риск развития обструкции дыхательных путей.

Причины одышки и удушья

Приступ при бронхиальной астме провоцируется и усиливается при воздействии определенных факторов, которые влияют на выраженность симптоматики. Медицина выявляет 2 категории пусковых факторов:

Аллергические. Если на организм оказывают негативное воздействие аллергены, то у больного возникает острая симптоматика. Чаще всего это:

Аллергические. Если на организм оказывают негативное воздействие аллергены, то у больного возникает острая симптоматика. Чаще всего это:- пыльца растений,

- шерсть домашних животных,

- продукты питания,

- химические вещества,

- резкие запахи.

Неаллергические. Бронхиолы могут негативным образом отреагировать на другие раздражители, например, на:

- ОРВИ,

- табачный дым,

- перемену погоды,

- физические нагрузки,

- стрессовую ситуацию,

- холод, сухой воздух,

- эмоциональную перегрузку,

- гормональную перестройку организма.

Как помочь человеку во время приступа удушья

Если у астматика возникли признаки начинающегося приступа, то нельзя впадать в панику. Первым делом необходимо вызвать скорую помощь и помогать ему. Больной должен принять правильное положение тела. Для этого следует сесть, руками упереться в бок, развернуть их таким образом, чтобы грудная клетка приняла развернутое положение, которое задействует вспомогательные мышцы, участвующие в дыхательной функции.

Важно! Необходимо освободить от тесной одежды грудь, открыть окно для поступления свежего воздуха и контролировать число вдохов и выдохов за 1 минуту.

Для облегчения легкого приступа рекомендовано:

-

использование ингаляторов, обладающих бронхорасширяющим действием (Будесонид),

использование ингаляторов, обладающих бронхорасширяющим действием (Будесонид), - ингалирование небулайзером при помощи следующего раствора: 3 мл физраствора и 20 капель Беродуала,

- применение оксигенотерапии, увлажненного кислорода, поможет существенно облегчить дыхание.

Облегчить дыхание при приступе средней тяжести можно при помощи:

- оксигенотерапии,

- ингаляторов (Атровент),

- внутривенного введения Эуфиллина.

Тяжелый приступ можно облегчить используя:

- ингаляции небулайзером,

- ингаляторы (Сальбутамол, Тербуталин),

- внутривенное введение Преднизолона.

После оказания первой помощи больного необходимо госпитализировать в стационар.

Как правильно пользоваться ингалятором

Большое значение для снятия приступа имеют ингаляторы. Для того чтобы получить максимальный эффект, нужно правильно ими пользоваться. Перед применением ингалятор необходимо потрясти, перевернуть кверху дном и надавить во время резкого вдоха на баллончик.

Нужно вдыхать, по возможности, глубже, чтобы лекарство попадало в дыхательные пути. Необходимо смотреть, чтобы при нажатии не выходил дымок. Поскольку в этом случае меньше лекарства попадает в бронхи, следовательно, у астматика не возникнет облегчения.

Нужно вдыхать, по возможности, глубже, чтобы лекарство попадало в дыхательные пути. Необходимо смотреть, чтобы при нажатии не выходил дымок. Поскольку в этом случае меньше лекарства попадает в бронхи, следовательно, у астматика не возникнет облегчения.

Бывают, что люди испытывают трудности с применением ингаляторов. В таком случае лучше приобрести спейсеры, с их помощью можно быстро устранить приступ. Ингаляторы и спейсеры оказывают бронхорасширяющее действие, чаще всего врачи рекомендуют:

- Беротек,

- Сальбутамол,

- Вентолин.

Последствия приступов

Частые приступы удушья могут привести к различным последствиям, которые проявляются в виде:

- обструкции бронхов,

-

пневмосклероза,

пневмосклероза, - легочно-сердечной недостаточности,

- аритмии,

- гипертонии,

- сосудистых заболеваний,

- легочно-сердечной недостаточности,

- дыхательной недостаточности.

Одышка при бронхиальной астме является довольно опасным состоянием, которое нужно лечить только под наблюдением специалиста, поскольку неправильные методы способны значительно ухудшить состояние и привести к удушью и летальному исходу.

Загрузка…

Источник